辨证治疗小儿Hp相关性胃炎30例

2014-11-08陈秀珍汪受传指导

陈秀珍,汪受传(指导)

(1.南京中医药大学第五期全国师承硕士研究生,江苏 南京 210029;2.南京中医药大学,江苏 南京 210029)

2012年9月至2013年9月,笔者跟随导师汪受传教授辨证治疗幽门螺杆菌感染30例,取得满意疗效,总结如下。

1 临床资料

30例均为2012年9月至2013年9月南京中医药大学第一附属医院儿科门诊患儿,Hp血清抗体阳性,近1周内未使用过抗Hp感染西药。男14例,女16例;年龄最小2岁,最大16岁,平均(7.5±2.74)岁;病程最短1天,最长9年,平均1年3个月。

西医诊断标准参考《幽门螺杆菌若干临床方面的共识意见》[1],中医诊断标准参照国家中医药管理局1994年发布的《中医病证诊断疗效标准》[2]。

2 治疗方法

辨证分为脾胃虚寒证,胃热气滞证,脾虚胃热证。分别用黄芪建中汤加减[黄芪15g、桂枝3g、白芍10~15g、炙甘草3g、制香附5g、公丁香2~3g(后下)、吴茱萸2~3g、广郁金5~10g、焦山楂10g、焦神曲10g],泻心汤合左金丸加减[黄连3g、吴茱萸2~3g、黄芩10g、公丁香2~3g(后下)、制香附5g、青黛10g(包煎)、蒲公英10~15g、槟榔10g、竹茹5g、延胡索10g、焦山楂10g、焦神曲10g],黄芪建中汤合左金丸加减[黄芪15g、桂枝3g、白芍10~15g、生甘草3g、吴茱萸3g、黄连3g、黄芩10g、公丁香3g(后下)、青黛10g(包煎)、竹茹5g、焦山楂10g、焦神曲10g],剂量随年龄大小适当增减,每日1剂,分两次水煎,1日2次,饭后0.5h服,4周为一疗程。

3 观察指标

观察腹痛、腹胀、恶心呕吐、食欲变化连续4周,每周记录1次,对症状程度和发生频度进行评分。

用Spss13.0for windows软件包进行统计学处理,各项检测指标中计量资料采用均数±标准差(±s )表示,采用t检验及χ2检验。

4 疗效标准

参照《中药新药临床研究指导原则》[3]。治愈:临床症状、体征消失或基本消失,症候积分减少大于等于95%。显效:临床症状、体征明显改善,症候积分减少70%~94%。有效:临床症状、体征均有好转,症候积分减少30%~69%。无效:临床症状、体征均无明显改善,甚或加重,症候积分减少不足30%。

5 治疗结果

治愈17例(56.67%),显效4例(13.33%),有效7例(33.33%),无效2例(6.67%),总有效率93.33%。

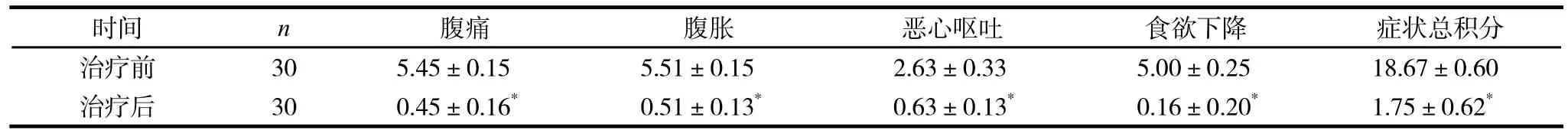

治疗前后症状积分见表1。

表1 治疗前后症状积分比较 (分,±s)

表1 治疗前后症状积分比较 (分,±s)

注:与治疗前比较,*P<0.01。

时间 n 腹痛 腹胀 恶心呕吐 食欲下降 症状总积分治疗前 30 5.45±0.15 5.51±0.15 2.63±0.33 5.00±0.25 18.67±0.60治疗后 30 0.45±0.16* 0.51±0.13* 0.63±0.13* 0.16±0.20* 1.75±0.62*

各型疗效见表2。

表2 各型疗效比较 例(%)

治疗中未见明显不良反应。

6 讨 论

研究证实Hp与多种消化道疾病密切相关,包括慢性浅表性胃炎、慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡等。临床表现有胃脘或脐周疼痛伴有食欲不振、恶心、呕吐、暖气、反酸等。

本病属中医 “胃脘痛”范畴。汪受传教授认为该病共同的病机是湿热邪毒,侵犯脾胃,邪正交争,气机郁滞。可分为脾胃虚寒证,胃热气滞证,脾虚胃热证。治疗以温脾和清胃为主。温脾法是针对脾胃虚寒证而立,方用黄芪建中汤加减,药用黄芪、桂枝、白芍、炙甘草、制香附、公丁香、吴茱萸、广郁金、焦山楂、焦神曲等。清胃法是针对胃热气滞证而立,方用左金丸加减,药用黄连、吴茱萸、黄芩、公丁香、制香附、木香、槟榔、青黛、蒲公英、延胡索、焦山楂、焦神曲等。因此,以两方为主治疗小儿Hp相关性胃炎有较好的临床疗效。

[1]中华医学会消化病学分会.幽门螺旋杆菌若干临床方面的共识意见[J].中华内科杂志,2004,43(4):316-317.

[2]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社出版,1994:6.

[3]中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则(试行)[S].2002: 124-155.