《金瓶梅》与《红楼梦》偷情 情节中的女性意识比较

2014-08-04曾娟娟

曾 娟 娟

(陕西理工学院 文学院,陕西 汉中 723001)

《金瓶梅》(以下简称《金》)与《红楼梦》(以下简称《红》),一个是中国四大奇书之一,一个是中国四大名著之一,两者在中国小说史上都有很高的地位。对于两者的比较研究多是集中于题旨、叙事、形象、价值4方面,而对其中偷情故事中女性意识的比较没有涉及。这两部著作对偷情都有所观照和表现,但表现手法与描写程度有所不同。《红》是点到即止,而《金》则是细加渲染,该文就《金》、《红》偷情情节中的女性意识进行比较探析。

表1 《金瓶梅》中的偷情概况

一、《金瓶梅》与《红楼梦》中的偷情情节

《金》中的偷情情节颇多,塑造的女主角形象各异,通过直面女性的肉欲和物欲使女性的生命存在获得一种主体地位。《金》中的偷情故事主要围绕两个男人即西门庆与陈敬济,与其发生偷情的女主角分别是潘金莲、李瓶儿、春梅、宋惠莲、王六儿、惠元、贲四嫂和如意儿。偷情关系如表1。

比较而言,《红》中的偷情故事较少且单一,而且总是以简洁的笔调描写中年男子和妇女的偷情场景,主要涉及贾琏、贾政、多姑娘、鲍二老婆等人。具体情况如表2。

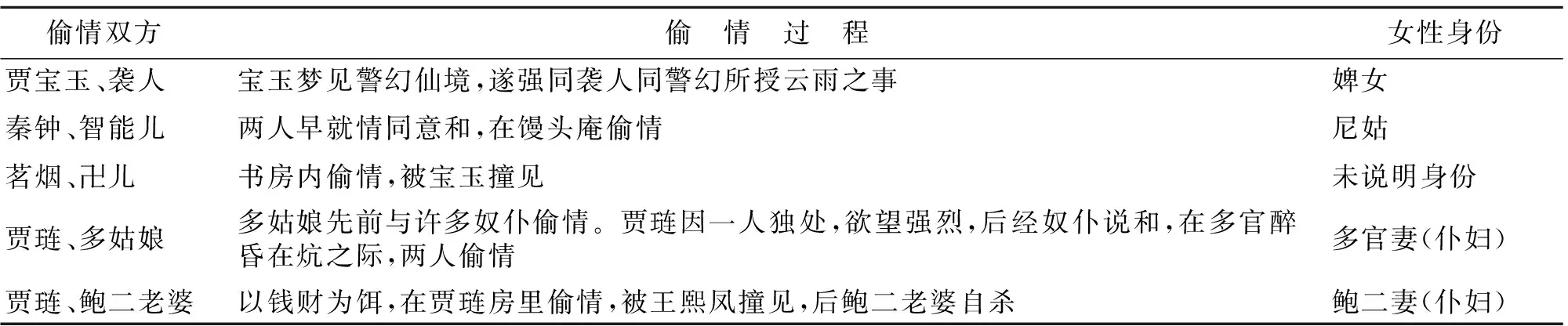

表2 《红楼梦》中的偷情概况

从以上统计可以看出,《金》所写的偷情人物已婚夫妇居多,且多为仆妇;《红》涉及的偷情情节简单且少,由此可以推测出两部著作描写偷情的意图很不一样。细读文本可以发现,《金》进行了详细的性描写,且对女主角的言行也进行了深度的刻画,可以说,即使对这些“淫”的角色,也赋予了一种诗意的人情,人物是鲜明有意识的;而《红》对偷情常常一笔带过,且多是被某人撞见,仅有智能儿和鲍二老婆“开口说话”,尤二姐因后为妾有其特殊性,所以对她的言行有所描写。下面对偷情人物进行阐释。

二、《金瓶梅》与《红楼梦》中偷情女性群像分析

《金》、《红》中的偷情女性大多是仆妇、婢女、尼姑和他人妻。《金》从女人的角度来写女人的欲望[1]前言2,所以把各种女性都当作独立的个体,塑造了一个个拥有喜怒哀乐、爱恨情仇且独立的形象。即使对偷情这一类女性,作者也是将她们塑造成血肉丰满、真实性很强的人物。《红》虽然也是以女性群体为主角,但他并不描写大观园里的女孩的情欲要求,对偷情女性关照的笔墨较少。两部著作的偷情描写在一定程度上体现了作者塑造人物的特性,也是作者个人创作意图的表现。对比分析两书的偷情情节描写可以看出,两书作者都选择了仆妇、女孩和他人之妻这3类女性作为偷情主角,下文将进行详细叙述。

(一)仆妇——两书的共同选择

《金》、《红》在偷情情节的设置上都对仆妇的选择比较多。《金》里面的仆妇相对来说个性比较鲜明,偷情动机各有不同,非常具有现实感。她们都是物欲追求者,王六儿、贲四嫂、如意儿、惠元、宋惠莲都是为钱财而迎合西门庆,但每个人的个性又有差别,尤其是王六儿、贲四嫂和宋惠莲3人。王六儿可以说是相当有计谋的,她一获得西门庆的青睐,就开始非常主动地引诱西门庆时常光顾她,并主动巧妙地索要钱财。第一次私通结束后,王六儿就说“爹到明日再来早些,白日里咱破功夫,脱了衣裳好生耍耍”[2]441,以致“西门庆大喜”。韩二来找她,她一棒追打将他出去,为的就是怕韩二阻碍她与西门庆之事。在西门庆遗忘她时,又送青丝做成的同心结、金顺袋儿。从王六儿的种种言行来看,她是单纯地为了钱财,就连似定情之物的同心结也是为拉回西门庆所耍的手段。同时她又敢作敢当,把事情通通告诉丈夫,毫不掩饰自己的爱财之心。而贲四嫂、如意儿、惠元却没王六儿那么聪敏有目的性,只是一味迎合,所以她们的形象轮廓比较模糊。如意儿在李瓶儿去世后,面临被辞退的可能,为了生存,她讨好西门庆,讨到一些钱财,如意儿的动机只是为了求得生存。贲四嫂偷情的对象很多,先与贲四私通后成婚,后在与玳安偷情的同时接受西门庆。为了取得西门庆的钱财和自身的安全,她在与西门庆私通完又与玳安偷情时说出了自己的担忧:“只怕隔壁韩嫂儿传嚷的后边知道,也似韩伙计娘子,一时被你娘们说上几句,羞人答答的,怎好相见?”[2]1074贲四嫂的个性也很清晰,她为人处处小心谨慎,与西门庆偷情后立即送礼给吴月娘,可见是一个追求欲望却要颜面、有羞耻心的人。宋惠莲是“嘲汉子的班头,坏家风的领袖”,“看了玉楼、金莲打扮,她便把鬏髻垫的高高的,头发梳的虚笼笼的”[2]252,从她与西门庆私通后的种种言行来看,她与西门庆私通完全是因为虚荣心,总是讨要东西也显出了她的爱财之心。她的虚荣在于争强好胜,用金钱和被主人看上来炫耀自己的魅力。不仅仅在仆人面前,在主人面前也是显弄西门庆的小恩小惠。宋惠莲经常与西门庆的妻妾相比,在雪洞过夜时,她问西门庆“你家第五的秋胡戏,你娶她来几多时了?是女招的,是后婚儿来”?又评论道“原来也是个意中人儿,露水夫妻”[2]264,可见她自认为和潘金莲一样,都是被西门庆看上的。但戏剧性的是,当知道西门庆赶走她丈夫后她选择了自杀。正是她争强好胜,却失了一直追求的尊严,所以才选择结束生命。她通过丈夫一事知道自己在西门庆面前说不上话,“我恁说着,你就不依依儿”,这对于她这么虚荣的人来说是多么大的打击,况且他丈夫的偷情对象又来找她,对她而言简直是奇耻大辱。宋惠莲虽利财,但更追求主导权,虚荣心极强。

《红》中偷情的仆妇显然没有《金》中的有个性,多姑娘就是一个“生性轻浮”,“荣宁二府之人都得入手”的淫妇代表,她偷情是因为个人性欲。在《红》中唯有多姑娘与贾琏偷情一段有详细的性描写,突出的是多姑娘的“有天生的奇趣”,“压倒娼妓”[3]149。文学作品中的性描写,无论是作为叙事视角还是作为叙事内容,都是展示人性世界的一种方式[4]102。宝玉探晴雯一回,多姑娘(即灯姑娘)见宝玉就说“看我年轻又俊,敢是来调戏我么”、“不叫囔也容易,只是依我一件事”,说完就紧紧将宝玉搂入怀中[3]531。这里展示的就是一个坦然追求性欲的女性。而鲍二老婆偷情那段,只有她的言语“多早晚你那阎王老婆死了就好了”、“他死了,你到是把平儿扶了正,只怕还好些”[3]302,这些话反映了她同男性一样秉持着传统贤妻的封建思想,是贾琏等男性对王熙凤不满的代言人。随后凤姐大闹致鲍二老婆上吊。书中说是羞愧自缢,但若本就知偷情不体面,又为何去偷呢,这点还是说不通的。笔者认为,她是作者设置的代表封建传统贤妻思想的人物,这种封建贤妻思想一直压迫着女性性格自由,她的死亡表达了作者对男权思想的抨击及对女性性格自由、自我才能展示的愿望。

(二)女孩的情与欲

《金》与《红》中的偷情女孩主要是婢女。在当时社会,未婚女性的性行为属于偷情。春梅与袭人性格甚不相同,是婢女中比较有代表性的人物。春梅虽为婢女却心高气傲。乐工李铭稍有不轨,她立即勃然大怒,开口骂了16个“王八”。春梅可谓是独立于爱情的,除了性的要求之外,似乎一概没有什么特别的感情,唯有对潘金莲的姐妹情是从始至终的。与西门庆、陈敬济偷情都是因为潘金莲的中介才有的,后来对陈敬济的挂念也是出于对潘金莲的怀念。对男人她抱有的是“享乐主义”态度,对人生是“人生在世风流了一日是一日”[2]1175的哲学,不像潘金莲那样为相思、嫉妒所缚。西门庆在时,如果去别人那里睡觉,金莲百般吃醋,而春梅说“由他去,你管他怎的?……倒没的教人与你为怨结仇”[2]1000,对偷情对象毫不关心。

袭人是宝玉房里的高层婢女,是很忠心的:“伏侍贾母时,心中眼中只有一个贾母;如今服侍宝玉,心中眼中又只有一个宝玉。”[3]25婢女再怎么伺候主子也是应当的,但后来袭人的行动超出了这个范围。袭人的改变主要触发事件是与宝玉初试云雨,从此“宝玉识袭人自是不同,而袭人待宝玉也更为尽心”[3]41。此时的袭人心理肯定是有变化的,不管是出于“为姨娘”的个人目的,还是在她心中宝玉已经成为与她有性爱感情的情人[5]173,她都将宝玉视为她未来命运的主心骨。所以,她更加无微不至地服侍宝玉,并对“主子”宝玉的言行进行规谏,并进言与王夫人,比其他女婢多了份“自主性”。总之,袭人与宝玉的私情,一方面体现了本性的情欲驱动,另一方面伴随着理性的道德意识,即“素知贾母已将自己与了宝玉的,今便如此,亦不为越礼”[3]41。

自幼为尼姑的智能儿是一个特殊的女孩。她与秦钟并不只有性爱,也包括情爱。“如今大了,渐知风月,便看上了秦钟人物风流,那秦钟也极爱她妍媚,二人虽未上手,却已情投意合了。”[3]98在秦钟重病之际,她敢“私逃进城,找至秦钟家下看视秦钟”[3]102。在贾府办丧事期间,她与秦钟偷情时说“除非等我出了这牢坑,离了这些人,才依你”[3]99,表达了她从小为尼姑的不甘愿和追求女性自由的愿望。

(三)他人之妻——情欲追求者

李瓶儿、潘金莲、林太太都是性欲的沉沦者,但三者各有不同。李瓶儿是陷于欲海而超脱者,找到能满足自己需求的人她就一心跟从;潘金莲被原始性欲所奴役,一方面追求西门庆的专宠,一方面又放纵自己的欲望与他人偷情;林太太则是纯性欲追求者。

李瓶儿先后经历了花太监、花子虚、蒋竹山、西门庆,后发现西门庆才能满足她的欲望,才开始了跟随西门庆的道路。与蒋竹山的结合也是在被西门庆遗忘时为自己生活考虑的一个结果。她初既追寻性欲的满足又想追求两性幸福婚姻,对喜欢花天酒地的丈夫没有一点情面,对不能满足性欲的蒋竹山也是不理睬。当成为西门庆之妾后,李瓶儿找到了既有性又相对受关心的生活,虽然西门庆不专一,但对她还是很关心的。尤其是当母亲后,她不再是情欲的象征者,而是谨遵人伦婚姻道德要求,似乎显露出贤妻意识,经常劝西门庆去别的女人那里,对下人、正妻和善,也没有出现过偷情。可以说她是陷于欲海而最终超脱者。

潘金莲是非常典型的情欲追求者,只要一寂寞,她就难耐欲火,进而抛却道德束缚,大胆积极地追求自己想要的生活。西门庆、琴童、陈敬济、王潮儿都是潘金莲欲求不满下的偷情对象。

林太太则是完完全全的淫妇,她享受的只是肉欲的欢愉。但另一个层面也反映出妇女守寡期间性压抑的痛苦难捱。对于这部“淫书”,不能仅看到丰富的性描写。西门庆与林太太偷情是在招宣府的节义堂中,“传家节操同松竹,报国勋功并斗山”[2]891一联与淫荡行为的强烈对比,是对封建大家族表面虚华的精彩讽刺,同时也反映出封建大家族对寡妇的压迫。丈夫去世,妻子的情爱性爱已无所附丽,她理应可以再次追求幸福。而招宣府这样的名门是不容许她轻易改嫁的。守寡令她们生理心理都十分痛苦,承受着灵与肉的煎熬。林太太就是忍受不了这种煎熬,不愿约束自己才逐渐走向淫荡。

三、偷情情节下的女性意识比较

《金》写一个商人家庭的兴衰史,通过对现实生活的如实描写,牵引出形象各异的众多女性。《红》亦写一个贵族家庭的兴衰,牵出家庭内部妻妾之间、奴仆之间及主奴之间的复杂关系,塑造了贵族家庭中身份迥异的女性[6]。《金》、《红》两部著作都以不同手法和技巧塑造和刻划出多种女性形象,再现了那个时代的女性百像及女性意识。偷情作为长期存在于社会历史长河中的现象,在小说中经常出现。通过对这一普遍现象进行考察,能以一个新的角度对其中的女性意识进行解读。

(一)女性悲剧的共同显现

《金》、《红》的女性命运有相似性:《金》里涉及的偷情女性的结局大都是死亡,只有王六儿有一个较好的命运;《红》中的偷情女性大都是在大观园外的世界中,她们的结局也是死亡或孤苦一生。两书中偷情女性的结局多是悲剧,她们的悲剧命运皆是因为违背了当时的道德伦理。但《金》中的女性或为欲而亡或为人情而亡,死亡的最终指向是有所不同的。庞春梅纯因纵欲而亡,李瓶儿因对前夫的愧疚和丧子之痛而亡,潘金莲因杀夫之债而亡,宋惠莲因虚荣而亡。相对《红》来说,《金》表现的道德层次更深更广,且从这个层面凸显出人物的多样个性。《红》中偷情女性的悲剧皆是道德批判,而《金》更多的是因个人的性格导致的悲剧。

(二)女性意识的不同之处

1.《金瓶梅》以“欲”彰显女性主体意识

《金》直面女性的淫欲与财欲,将她们的欲望与男性的欲望同等显现,一定程度上使女性的生命存在获得一种主体性地位。以不同的女性生命路程反映了女性主体意识觉醒的程度,并在与社会、自然的冲突中显现女性的挣扎。

潘金莲因西门庆的欲而变得泼辣、大胆、主动,她炽烈情欲所催发的主体意识在觉醒。与西门庆的偷情和杀害武大郎是她对自我能力与价值追求的肯定,即意识到自己的“风流伶俐”与丈夫的猥琐无能不攀配:“他乌鸦怎配鸾凰对?……他本是块顽石,有甚福抱着我羊脂玉体?”“普天世界断生了男子,何故将奴嫁与这样个货?”[2]11因此,她开始用实践去改变自我命运,这明显地表现出一种个体意识的觉醒。

人作为主体,其相对的客体是自然与社会,所谓人的主体意识独立,是既不受制于自然又不受制于社会的[7]33。所以,庞春梅、李瓶儿与潘金莲相比就缺乏主体意识的自觉,春梅是屈服于自然原始欲望,李瓶儿是屈服于社会道德。庞春梅与多人偷情并不是女性主体意识觉醒的表现,完全是由欲而淫,无一点点情与爱的波澜,她在肯定自然欲的同时为欲所困,并没有显现出超乎自然与征服自然的主体性意识。李瓶儿虽然在追求自己欲望满足的过程中有自己的个性,违背了一些社会规范,但当她找到西门庆这个能满足她原始欲的人之后,她身上的社会规范意识又重新占主导地位,她的自我主体性完全消融在客体——社会之中。对花子虚的罪孽感一直在她心中,由此可知,她与西门庆的偷情纯粹是在肉欲本能的驱使下完成的。所以说李瓶儿的死是道德重压下的结果,她的个人意识还未能从社会规范中独立出来。王六儿、贲四嫂、如意儿等仆妇偷情则完全是为生存,这些女性还在为自身生存而挣扎,更无主体性意识。

2.《红楼梦》以情凸显女性意识

《红》中的偷情发生在大观园未建立之时的宁府中,即范凤仙所认为的大观园外的世界[8]48。这个世界中带有淫欲气息的偷情女性大多是妇女即他人妻,如鲍二老婆、多姑娘等,她们或是纯欲望泛滥或是售色易财。《红》以一种“无情纯欲”的偷情显现出她们沉沦于自然欲望的未觉醒状态。

很明显,偷情的运用一方面表现了仆妇们的放浪与贪财,同时又区分出女孩与已婚妇的情欲。同是偷情的女主角,女孩与已婚妇在塑造上明显不同,作者对已婚妇女的塑造缺乏丰富的人性刻画,而女孩儿则具有丰富的情和正常的欲,如智能儿、袭人、卍儿。《红》肯定情欲,偷情的女孩正是这一态度的表现之一,同时女孩的情凸显出了她们对独立人格的追求与自我意识的觉醒。

智能儿、尤三姐是“痴情”人。智能儿是偷情主角中的女孩,与秦钟的性行为也是建立在两情相悦的基础上,在偷情后并非如已婚妇女一样与男主是财色交易或淫欲,作为尼姑,在秦钟生病时,不顾伦理规范,“找至秦钟家下看视秦钟”,后“被秦业知觉,将智能逐出”[3]102。显然,智能儿的欲与其她偷情妇女是不一样的,她是“欲发于情”,对爱情和自己的人生都有独立见解。正是偷情这一情节才能凸显出她的“痴情”。尤三姐因轻狂豪爽,被贾珍二人嘲笑取乐并归为“淫”类人,文中没有明显写出她的偷情情节。她对柳湘莲的痴情与自身清白是用生命来证明的,这种痴情反映了她对婚姻爱情的独立思考,“但终身大事,一生至一死,非同儿戏……只要我拣一个素日可心如意的人方跟他去。若凭你们拣选……我心里进不去,也白过了一世”[3]447。这种婚姻观肯定了自我生存价值,是本我的发现与自我的觉醒。

袭人、司棋都是“有情”人。袭人与宝玉的偷情是建立在情感基础上的,是伴随“亦不为越礼”的理性的道德意识活动。偷情中袭人的“情”显露出其思想意识深受封建传统道德的影响,认为其心其身都应是主子的奴性。比较而言,司棋则更有自我精神,她与表兄两情相悦私自约会,后被鸳鸯撞破,心里也曾害怕,但她又认为“纵是闹了出来,也该死在一处”,她对表兄的情爱是坚贞,并不为传统封建势力所束缚。她的这种精神是自觉的,是对个人情爱的自发坚定的追求,自我主体意识是强烈的,而不像晴雯是在封建势力戕害下才觉醒的。情欲如饮食一样是自然性的存在,人对此表现了不同的追求,得到了不同的结局。《金》与《红》同时运用了偷情这一情节来表现女性在情欲上的追求、结局及主体意识。《金》真实地反映了生活在晚明社会中的女性在个人与社会、人类与自然的冲突中,或未能将原始欲望提升、超越自然,结果被欲海淹没;或个体情欲为社会道德规范,窒息于沉重的礼教;或主体意识萌发却未能节制主体私欲的极端发展,以致扭曲人生。《红》将两种女性——女孩与妇女区分开来,女孩多才多艺、自然纯美,有着纯真美好的感情,这些情凸显了她们对自我生存价值的认识,但最终在封建社会下走进悲剧命途;妇女们面对原始肉欲,或沉湎于此,或利用此获得财物,以求得生存。

参考文献:

[1] 田晓菲.秋水堂论金瓶梅[M].天津:天津人民出版社,2003.

[2] 兰陵笑笑生.金瓶梅词话[M].陶慕宁,校注.北京:人民文学出版社,2000.

[3] 曹雪芹,高鹗.红楼梦[M].脂砚斋,王希廉,点评.北京:中华书局,2009.

[4] 郑铁生.《红楼梦》性描写的叙事根据、层次和特征——兼谈与《金瓶梅》的比较[J].红楼梦学刊,2004,(4):102-118.

[5] 李庆信.袭人的双重人格角色与道德准则[J].红楼梦学刊,2001,(2):171-184.

[6] 王汝梅.《金瓶梅》《红楼梦》合璧阅读[N].光明日报,2013-1-7(05).

[7] 傅光明.点评金瓶梅(在文学馆听讲座丛书)[M].济南:山东画报出版社,2007.

[8] 范凤仙.《红楼梦》中的三个世界及女性意识[J].北京化工大学学报(社会科学版),2006,(4):48-53.

[9] 西蒙娜·德·波伏娃.第二性[M].陶铁柱,译.北京:中国书籍出版社,2004.