安徽省各地市对外开放度与经济增长研究

2014-08-04栾海庆

栾海庆,陈 芳

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥 230000)

自改革开放以来,安徽省坚持实施“外向带动”的对外开放战略,并于2000年初步形成了全方位和多元化的对外开放新格局。伴随着近10年长三角产业转移程度的不断加强及皖江城市带的快速发展,安徽省承接泛长三角产业转移的工作已进入到实质化阶段。在安徽省经济地位显著提高的同时,其对外开放程度也得到了全方位、宽领域、多层次的进一步深化。但就安徽省目前对外开放的情况而言,仍存在着各地区对外开放程度不平衡、开放结构合理性欠佳等问题尚待解决。

针对上述问题,国内众多学者也进行了诸多研究。如张伟、周秉根认为,安徽省各地市的对外开放度可以按从低到高的水平,划分为3个等级[1];李荣富、王丽娟提出全要素生产率是推动安徽省各地市对外开放的重要动力[2];李永胜将外事工作作为研究安徽各地市对外开放度的重点[3];张庆霖利用Theil指数分析得出安徽区域经济发展不平衡有进一步扩大的趋势[4];王笳旭通过对影响GDP的因素进行收敛性分析,认为对外贸易对中国现阶段地区间经济差距的收敛发挥着重要作用[5]。

该文从外贸依存度与外资依存度两个部分出发,另辟蹊径,着重考虑安徽省各地市在近10年中,对外开放水平及其对当地经济增长所带来的影响。全面、客观地反映出各地市对外开放度同该地经济增长的相关性,以填补之前学者对于这一问题研究的空白。

一、安徽省各地市对外开放度测算

要说明安徽省对外开放度的问题,首先要选取并计算其相关涉外指标,并依据地理位置的差别,对安徽省及其各地市的对外开放度指标进行比较分析,以了解安徽省现阶段的对外开放特点,得出相关结论。

(一)指标说明

对外开放度,指一个国家或地区经济的对外开放程度,具体表现为市场开放程度,其测度指标非常多。因为要考虑到指标的可比性与连续性,所以下文选择利用外贸依存度与外资依存度之和来衡量安徽省各地市的对外开放度。其中,外贸依存度利用进出口额与各地市GDP之比来计算,从而反映安徽省各地市的对外贸易活动对其经济发展的影响和依赖程度。外资依存度利用实际外商直接投资与各地市GDP之比来计算,是反映安徽省各地市接受外商直接投资的程度大小的经济指标。则可以得出下式:

对外开放度=外贸依存度+外资依存度

外贸依存度=(实际进出口额/GDP)*100%

外资依存度=(实际外商直接投资/GDP)* 100%[6]

(二)指标计算

因为考虑到数据的时效性及便于收集量化等方面,鉴于安徽省2000年之前的外商直接投资额较小且变化不大,这里选取2002-2012年这10年间的数据作为计算指数。根据安徽省各地市的进出口额、实际外商直接投资、GDP等数据资料分别计算出2002-2012年安徽省各地的外贸依存度、外资依存度,从而进一步计算得出2002-2012年安徽省各地市及安徽省平均的对外开放度指数。如表1所示:

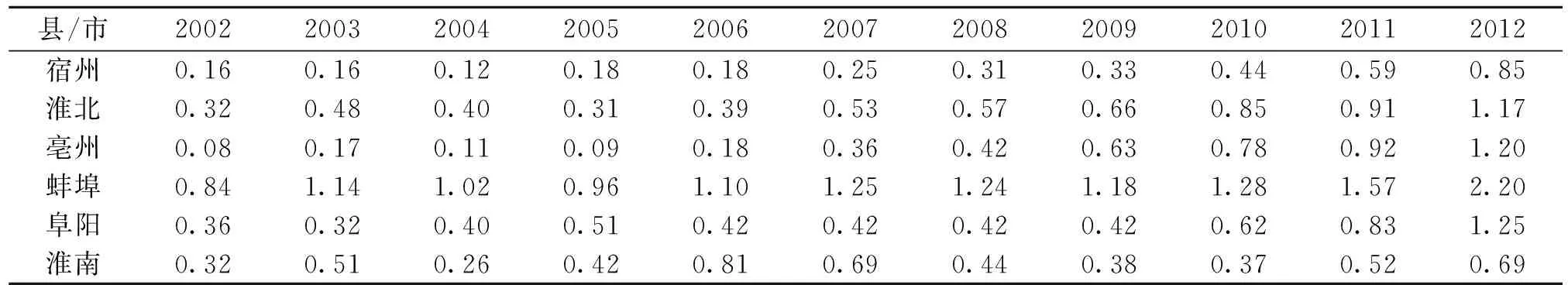

表1 2002-2012年安徽省北部各地市对外开放度指数(%)

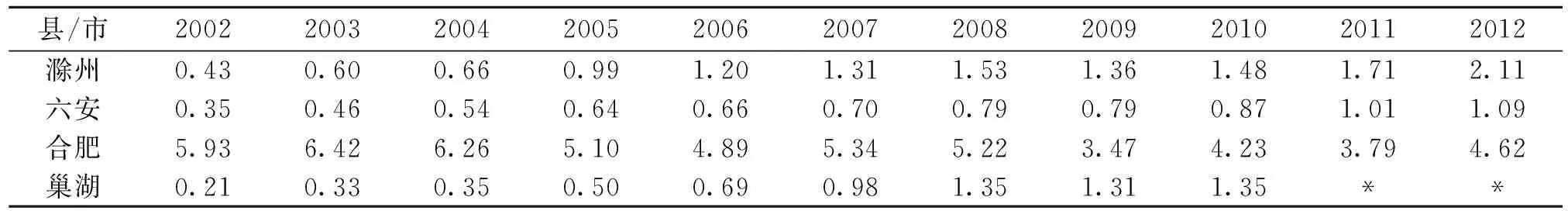

表2 2002-2012年安徽省中部各地市对外开放度指数(%)

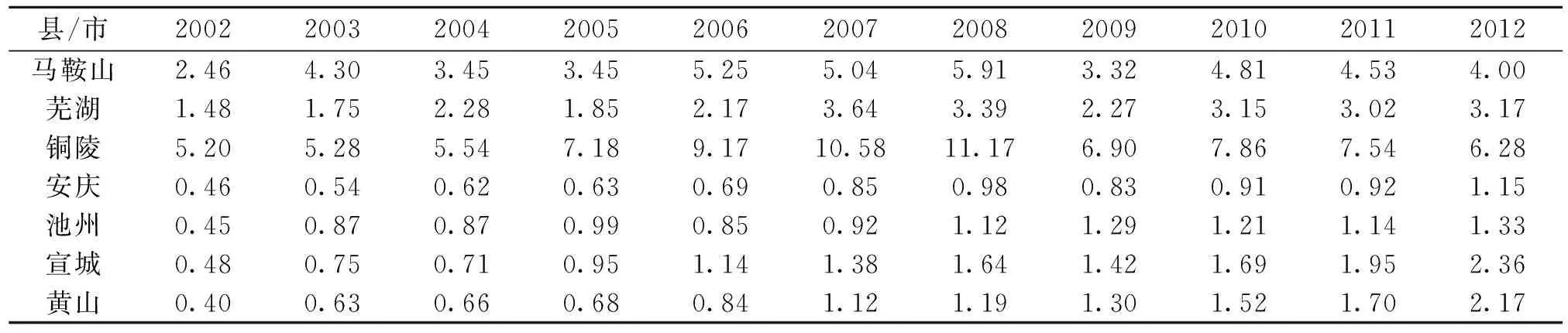

表3 2002-2012年安徽省南部各地市对外开放度指数(%)

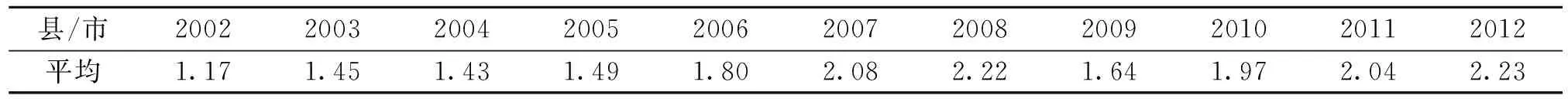

表4 2002-2012年安徽省各地市平均对外开放度指数(%)

数据来源:安徽省2002-2012年统计年鉴

注1:因为自2011年开始巢湖市合并进入合肥市、芜湖市与马鞍山市,考虑到数据选取及测算等问题,此文对巢湖市2011年2012年对外开放指数暂不予以考虑,下同

根据以上表1至表4所示的安徽省近10年北、中、南各地对外开放度指数及安徽省平均对外开放度指数的情况,可以得出如下结论:

1.对外开放度“南高北低”的地市差异明显。从横向角度分析,由表1可以看出,安徽省17个地市的对外开放度存在着明显的“南高北低”的区域不平衡性。高于全省对外开放度指数平均水平的合肥、马鞍山、芜湖及铜陵4个地市均位于安徽省中南部,而对外开放度指数最低的亳州市、宿州市则都位于安徽省北部,南北差异显著。

2.安徽省整体对外开放水平增速较快。于纵向角度考虑,安徽省大多数地市的对外开放度指数在此10年间呈现出逐年增长的良好态势,特别是像淮北市、阜阳市等原先对外开放度基数较低的地市,2012年对外开放度指数增长率较2002年相比超过了200个百分点,发展速度较快,潜力不容小觑。

3.“经济包围圈”的带动效应显著。安徽在近年的经济发展过程中,逐渐形成了一种“经济包围圈”的团块状区域内发展模式,其中较具代表性的有以合肥为中心,六安、巢湖、滁州等作为外围组成部分的安徽中部经济圈。可以看出,合肥的相关产业辐射与结构互补,有效带动了作为合肥经济腹地的周边地市的对外开放水平,同时也促进了合肥自身对外经济的进一步发展。

由此大致可以看出安徽省各地市在近10年中对外开放度的相关情况。但为了研究各地市经济增长同其对外经济开放的关联程度,还需要进一步进行相关性的分析与检验,以找出与GDP联系更为密切的涉外经济指标。

二、安徽省各地市对外开放度与经济增长的相关分析

在了解到安徽省的整体与内部各省的对外开放水平之后,通过SPSS软件对各项指标同GDP的相关性进行比较分析,选出最合适的涉外指标进行模型建立,以探求安徽省对外开放水平与经济增长之间的相关性情况。

(一)指标体系选取与相关性检验

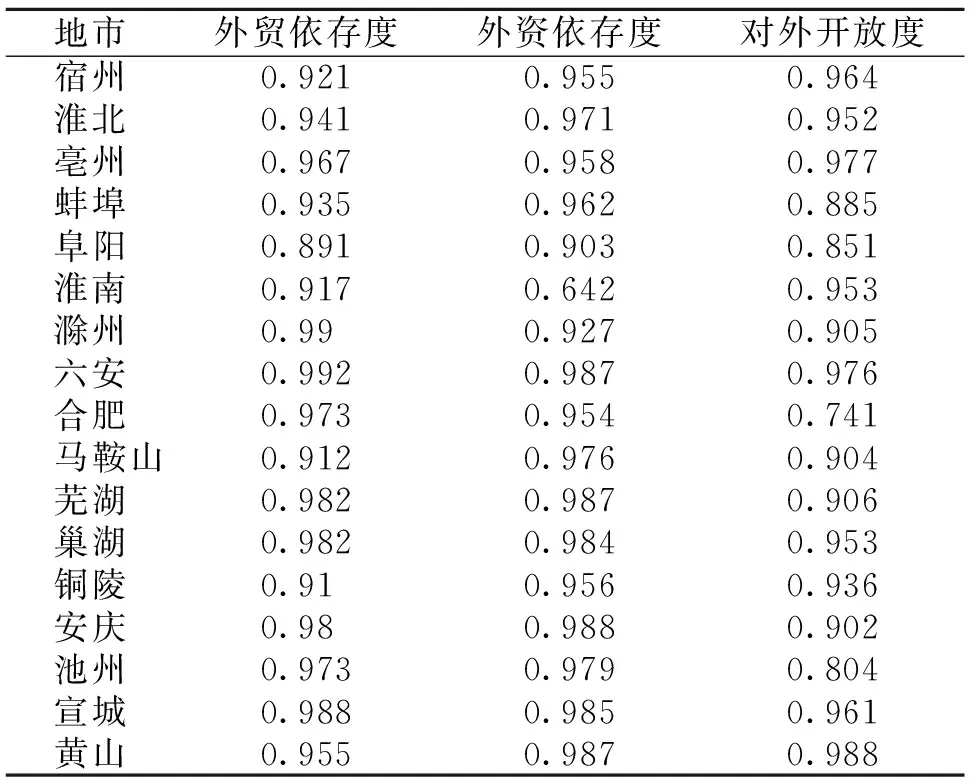

表5 安徽省各地市有关涉外指标与GDP的相关系数

数据来源:安徽省2002-2012年统计年鉴

为进一步分析安徽省各地市GDP与其外资依存度、外贸依存度、对外开放度等涉外经济指标的相关性,利用SPSS软件对2002年至2012年安徽省各个地市的GDP与该地市的外贸依存度、外资依存度、对外开放度等指标进行相关性检验分析,所得结果如表5所示。

从表5可以看出,所选取的这3种涉外经济指标的相关系数均通过了0.05的显著性水平检验,且大都在0.6以上。由此可以初步表明安徽省各地市的这些涉外指标都与该地的GDP有着较强且稳定的相关性,使用外贸依存度、外资依存度,特别是对外开放度这样的复合式涉外经济指标可以很好地衡量安徽省各地市的涉外经济活动对当地经济的影响。

由于安徽省各地市的GDP与其实际进出口额、实际外商直接投资额都存在着一定的差异,在尽量避免因指标的不稳定性对数据分析造成干扰的前提下,为更好地得出相关结论,此文选择运用对外开放度这一复合型涉外经济指标,来更准确地分析安徽省各地市的对外经济活动对该地经济发展所造成的影响。

(二)SPSS回归模型分析

为了更清晰地观察对外开放对安徽省各地市经济增长的作用,选择将安徽省各地市的对外开放度与GDP数据量化,利用SPSS软件建立相应的回归分析模型,具体如下所示:

Y=a+bX

其中:Y表示该地市2002~2012年的GDP数值;X表示该地市2002~2012年的对外开放度;a表示为常数值;b表示为X的系数。

数据来源:安徽省2002-2012年统计年鉴

注2:﹡表示回归结果中的变量影响的显著水平大小

从表6可以看出,安徽省各地市的对外开放度与其GDP的变动有着强烈的正相关关系,所有地市均通过了显著性水平为0.05的F检验,其中黄山市、合肥市等还显示出非常强的相关性。

安徽省中南部地区对外开放度与GDP的相关系数r值均在0.8以上,而作为安徽省省会的合肥市、世界级著名旅游风景区的黄山市等地市的r值都达到了0.94以上,说明了对外经济开放在这些地市的经济发展过程中发挥的重要作用。再如马鞍山市、芜湖市、铜陵市,紧靠长三角经济圈,资源丰富,交通便捷,r值均在0.9以上,对外开放度也相对较高。另外,中南部地区的修正r2值也都在0.9以上,从中可以看出这些地市的对外开放已初具规模。反观安徽省北部地区,其对外开放度与GDP的相关系数r值均在0.8之上。虽然安徽北部地区GDP增长速度较南部稍慢,经济基础较薄弱,但其对外开放度与GDP的相关系数不低,像宿州市的r值就已达到了0.964。说明皖北发展的地区特色产业,如酒业、瓜果和农副产品等,对当地对外经济的发展起到了相当的带动作用。但北部地区的修正r2值却有不少在0.9之下,这说明与中南部相比,北部地市的对外开放水平还存在着一定的差距。

(三)安徽省对外开放度与经济增长的特点

1.南北部对外开放差别大

2002年,安徽省的平均对外开放度为1.17%。其中,位于安徽省中南部的铜陵市、合肥市的对外开放度分别为5.2%和5.93%,而位于北部地区的宿州市、亳州市的对外开放度则分别为0.16%和0.08%;2007年,安徽省的平均对外开放度为2.08%,铜陵市、合肥市的对外开放度分别为10.58%和5.34%,宿州市、亳州市的对外开放度分别为0.25%和0.36%;到了2012年,安徽省的平均对外开放度为2.23%,铜陵市、合肥市的对外开放度分别为6.28%和4.62%,宿州市、亳州市的对外开放度分别为0.85%和1.2%。在这10年中,在安徽省中南部较有代表性的铜陵市与合肥市的对外开放度一直维持较高水平,且处于安徽省对外开放度平均水平之上。而皖北地区的宿州市和亳州市,其对外开放度一直与铜陵市、合肥市有着较大差距,且处于安徽省平均对外开放度水平之下。仅2012年,铜陵市的对外开放水平就比宿州市高出了7.39倍。因此,不难看出,安徽省对外开放度的“南高北低”的地理性差异显著,地理位置对于安徽省对外贸易依存度有着较为显著的影响。

2.各地市对外开放的发展潜力不一

可以看出,安徽省大部分地市的对外开放度在此10年间呈现出逐年增长的趋势。较为典型的有芜湖市、淮北市、亳州市等,特别是淮北市与亳州市等对外开放水平相对较低的皖北城市,在近几年中,其对外开放水平的增长尤为显著,发展潜力较大;而像铜陵市、马鞍山市等对外开放已达到较高水平的地市,则呈现出波动式增长,其中对外开放度最高的铜陵市,波动幅度也相对最大,2008年至2009年,其对外开放度下降幅度就达到了38%,近几年也是一直小幅下降。相对于皖南地区的缓速增长,皖北地区对外开放度的大幅增长突出了其发展后劲十足的特点,对皖南地区的“追赶效应”也逐步显现出来。

3.对外开放促进各地市经济差距的缩小

根据表6和SPSS回归模型所得结论可以看出,GDP排名靠前的地市仍然表现为马鞍山市、合肥市、芜湖市等皖南地市,而GDP排名相对靠后的地市则多集中在安徽北部。但伴随着皖南大部分地市对外开放水平的不断提高,这些地市的GDP水平同皖南地区相比,其差距也在不断缩小,且收敛速度在稳步增长。由于地域性、历史性等因素的影响,安徽省南北经济发展差异显著,但皖北地市对外开放水平的快速发展对缩小区域间经济差异起到了重要影响。因此,在已知各地市对外开放度与经济增长有着高度相关的前提下,积极开展对外贸易将成为各地市,特别是皖北地区经济增长的突破点。

此文应用安徽省各地市对外开放度、GDP等经济数据,通过回归模型的建立,分析了安徽省各地市对外开放度与其经济增长之间的相关性,并根据各地市的不同特点进行了归纳总结。得出以下结论与建议:

第一,在2002-2012年中,安徽省整体开放水平在较高的基础上保持着不断增长的良好态势,各地市的对外开放度与当地的经济增长有着显著的正相关性,对外开放有利地带动了地区经济的发展。在安徽省整体对外开放程度与日俱增,各地市对外开放水平不断提高的大环境下,发展外贸经济与不断引进外资将是安徽省在未来几年中着力发展的重点;而地区间大致呈现出“南高北低”的不平衡性:皖南地区开放度较高,并呈波动式增长,皖北地区开放水平则相对较低,但发展潜力十足。

第二,对于皖北地区,其经济基础、交通条件及基础设施等相对于皖南较为薄弱,对外开放水平也相对较低。但地区特色产业的发展,有效地提高了当地的对外开放度,发展潜力巨大。所以,针对皖北地区,尤其是靠近中部内陆的地市一是更应该通过政策倾斜与相关资金、技术补助等提高其对外开放水平;二是通过与相邻的中东部地市结对,吸收其对外开放的相关经验、技术、人才等,加大关于对外经济的投入与关注程度;三是要求在进一步发展特色产业的同时,寻求新的发展机遇,避免对外开放的差距成为皖北地区提高经济增长水平的制约因素。

第三,对于中南部地区,鉴于其经济发展基础较好,对外开放也达到相对较高水平,应在鼓励其继续保持发展势头的基础上一是尽量总结发展经验,运用新思想与新方式开辟更多的对外开放途径,不断变革发展方式;二是多向周边的江苏省、上海市等对外开放度较高的省份学习经验,结合自身情况寻求更佳的发展方式;三是在不断扩大对外经济的同时,也要时刻保持对国内市场的开拓,从利用内需与外需两个方面出发,更好地提高安徽省整体经济发展水平。

参考文献:

[1] 张伟,周秉根.安徽省经济对外开放度研究[J].安徽师范大学学报,2008,(3):279-283.

[2] 李荣富,王丽娟.安徽对外开放、TFP与经济增长的实证研究[J].金融纵横,2008,(11):17-20.

[3] 李永胜.扎实推进外事工作,服务安徽奋力崛起[J].江淮,2009,(4):14.

[4] 张庆霖.安徽区域经济差异时空演变:基于Theil指数的研究[J].江淮论坛,2013,(2):51-58.

[5] 王笳旭.中国区域经济发展差距变动趋势及成因分析[J].开放研究,2013,(5):18-22.

[6] 兰宜生.对外开放度与地区经济增长的实证分析[J].统计研究,2002,(2):19-22.

[7] 罗忠洲.东部沿海地区对外开放度与经济增长的实证分析[J].财经论丛,2007,(5):1-6.

[8] 杜昌勇.我国东部地区对外开放度分析[J].上海经济研究,2007,(7):24-31.

[9] 李心丹.中国经济的对外开放度研究[J].财贸经济,1999,(8):14-49.

[10] 李翀.加快推进我国对外经济发展方式转变的战略选择[J].经济理论与经济管理,2011,(3):7-15.

[11] 周强.统筹区域经济协调发展的思考[J].中国国情国力,2012,(10):44-46.

[12] 邓水兰,屠建洲.江西省区域经济协调发展探析[J].江西社会科学,2007,(11):247-251.

[13] 周茂荣,张子杰.对外开放度测度研究述评[J].国际贸易问题,2009,(8):121-128.

[14] 孙丽冬,陈耀辉.经济对外开放度指数的测算模型[J].统计与决策,2008,(14):35-36.

[15] 谭影慧.论对外开放度的度量[J].上海大学学报,2000,(4):72-75.

[16] 朱立南.我国对外开放度的评估与合理目标[J].国际贸易,1995,(3):9-12.