中国高校全英文授课项目留学生的就读体验调查

——北京师范大学的个案研究

2014-06-21李洁孙进

李 洁 孙 进

(北京师范大学 国际与比较教育研究院,北京 100875)

一、问题的提出

我国的来华留学生教育起步于20世纪50年代。1950年底,我国接受了新中国首批33名外国留学生,均来自社会主义国家。[1]42截止到1965年,共有40个亚非拉民族独立国家派遣留学生来华学习。[1]43改革开放以后,来华留学生教育事业全面步入了新的发展阶段,取得了很大的发展。其中,自费来华留学生从“零”起步,规模迅速壮大,至1997年已经成为来华留学生的主体,占89.3%。1998年5月,江泽民同志在庆祝北京大学建立一百周年大会的讲话中指出:“为了实现现代化,我们要有若干所具有世界先进水平的世界一流大学。”此后,许多高等院校开始将国际化作为建设一流大学的重要策略。2010年中国政府颁布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,明确提出扩大教育开放,鼓励高校间加强国际交流与合作,进一步扩大外国留学生规模。在国际和国内大环境的推动下,来华留学教育事业在进入新世纪之后取得了飞跃式的发展。各大院校为来华留学生增开了不同专业并相继引入了英文授课模式。

面向留学生的全英文授课项目起源于20世纪90年代,是为了满足我国为第三世界国家在短期内培养高水平人才的需求。由于汉语学习难度较大,因此全英文授课专业受到了留学生的广泛欢迎。1990年,清华大学、北京大学、东南大学等高校开始接受直接用外语(主要是英语)攻读学位的留学人员,共招收了252名学生。到1991年,全国已有29所高等学校的34个专业开始以英语授课。[2]随着全英文授课模式的成功实施以及高等教育国际化不断推进,我国开始将这一独特的授课模式推广到各个高校,面向全世界招收留学生。据教育部2009年官方统计,中国有34所高校开设英文项目,包括博士研究生项目、硕士研究生项目、本科生项目、普通进修生项目、高级进修生项目等不同的形式。[3]

随着来华留学事业的发展,有关来华留学生的各类研究开始相继涌现,当前的国内外研究涉及到宏观、中观和微观三个层面。在宏观层面上,研究者主要探讨了来华留学教育政策的演变、发展以及国际比较,例如彭术连[4],罗淑云[5]等的研究。在中观层面上,研究者主要分析了来华留学生的培养和管理模式以及存在的问题,例如,Peng, Jiafa & Liu, Zeya[6],关秋红[7],杨超[8]等的研究。在微观层面上,研究者聚焦于留学生个人层面,较多地探讨了跨文化适应问题,包括心理适应(吕萍[9],李萍[10]等)、文化适应(朱国辉[11],杨军红[12]等)和学业适应(武静[13],黄倩[14]等)。相对而言,有关来华留学生就读体验的研究较少,且大多集中于办学条件、教学质量和管理服务水平等维度的满意度测评。此外,上述研究的对象大多同时涵盖了接受中文授课和英文授课的来华留学生,没有考虑到两种授课模式在课程、教学、师资、培养目标等方面完全不同,将其混为一谈来考察来华留学生对办学条件、教学质量、师资力量等方面满意度并不妥当。到目前为止,仅有个别研究者将分析的焦点放在了对全英文授课项目来华留学生的就读体验,例如朱红和马云鹏采用质性研究方法(包括参与式观察、访谈、焦点小组访谈)调查了东北大学教育学和应用心理学全英文授课项目的24名国际留学生就读体验;[15]孙岚和魏建华采用问卷法调查了浙江科技学院54名外语授课国际化专业的留学生对于教学工作、教学管理和管理服务的满意度。他们的研究表明,留学生对于学校所提供的教育整体上感到满意,但是也指出了一系列的问题,如部分留学生认为课程过于宽泛和简单化,在与导师交流、获取学习资源方面存在的语言障碍,对教师的英语水平感到不满意度。此外,留学生对于课程的专业实习和实践环节、教学管理、特别是对于缺乏英文版教务系统表示不满意。[16]

教育部在2010年推出了“留学中国计划”,计划到2020年将我国发展成为亚洲最大的留学目的地国家,接受高等学历教育的留学生达到15万人。[17]但是,如果不能让来华留学生感到满意的话,那么,我国来华留学教育的目的——培养既具备良好专业基础,又了解中国社会、文化、经济等方面的高层次国际专业人才,提高中国文化软实力,促进国际理解等就无法得到实现。

由此可见,对于全英文授课项目留学生就读体验开展进一步的研究具有重要的意义,不仅有助于弥补现有研究文献的不足,拓展对于全英文授课项目教学质量的认识,也有助于落实我国来华留学教育的相关政策。有鉴于此,本研究选取了研究者所在的北京师范大学作为个案,对这里四个全英文授课项目来华留学生的就读体验进行调查和分析,希望以此实现基于参与主体的国际课程教学质量评估,为其进一步改善提出可行性建议。

二、研究方法

(一)调查对象与实施

北京师范大学首批开设的英文硕士项目有“教育管理与领导”“当代中国发展研究”“生态环境保护与管理”和“世界经济与中国”。这四个专业在调查时共有91名留学生。研究者先与各专业办公室的教师联系,征得同意后直接将问卷带入教室让学生填答。部分问卷以滚雪球的方式填答。问卷的发放时间为2012年12月至2013年1月,共发放91份问卷,回收64份有效问卷,回收率为70%。

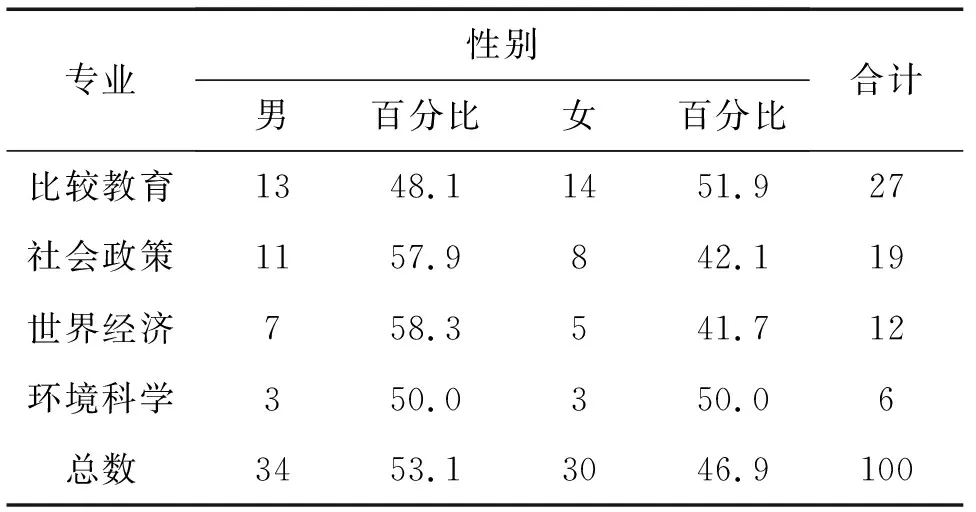

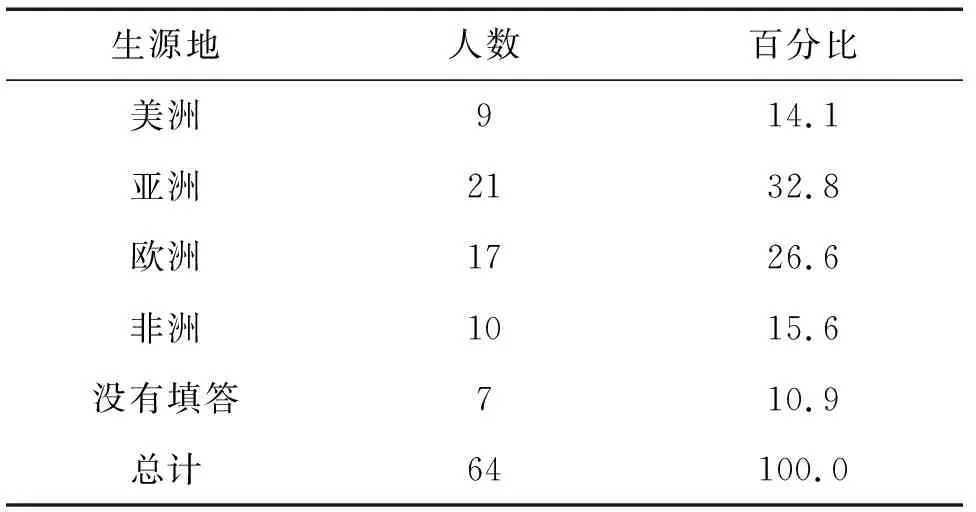

调查对象的基本信息见表1、表2。

表1 问卷调查对象专业与性别分布统计表

表2 问卷调查对象国籍分布统计表

(二)研究工具

本次调查使用的问卷是在阅读文献的基础上,根据现有研究中使用的问卷*参考和借鉴的调查问卷包括: (1) 孙进有关中国留学生在德国就读差异体验的调查问卷(Sun, Jin. Die Universitaet als Raum kultureller Differenzerfahrung. Frankfurt am Main: Peter Lang,2010)。(2) 美国“全国学生参与度调查”(National Survey of Student Engagement, NSSE)中提出的有关就读体验的五项指标Benchmarks of Effective Educational Practice[EB/OL]. http://nsse.iub.edu/pdf/nsse_benchmarks.pdf.2013-10-05。以及研究者的头脑风暴开发出来的。*胡苗苗, 李洋, 邢俊, 连锦参与了问卷的开发。问卷内容主要包括留学生对于教学、课程、考核评价和管理服务的体验,其中教学维度分为教学内容、教学方法、师生互动三个方面;课程维度分为课程数量、课程种类、课程质量三个方面;考核评价包括考核形式、难易程度、考核标准三个方面内容;管理服务包括留学生所体验的学校为其提供的医疗、食宿、娱乐活动、基本设施以及服务质量等五个方面内容。此外,问卷还包括留学生选择留学中国和北京师范大学的动机以及基本的背景信息。问卷采用李克特五点量表,进行五级赋分,分数越高,表示符合度或普遍度越高。

经测算,问卷的内部一致性信度良好,各维度的内部一致性Cronbach’s α 系数为0.858、0.643、0.649、0.784,整体问卷的信度为0.855;验证性因素分析(CFA)检验结果显示模型的各拟合指标良好,CFI 为0.693,RMSEA为0.096, GFI为0.591,表明问卷具有较好的结构效度。

(三)分析方法

对问卷数据主要采用SPSS16.0进行描述统计分析,采用AMOS 21.0进行效度检验。

三、研究结果

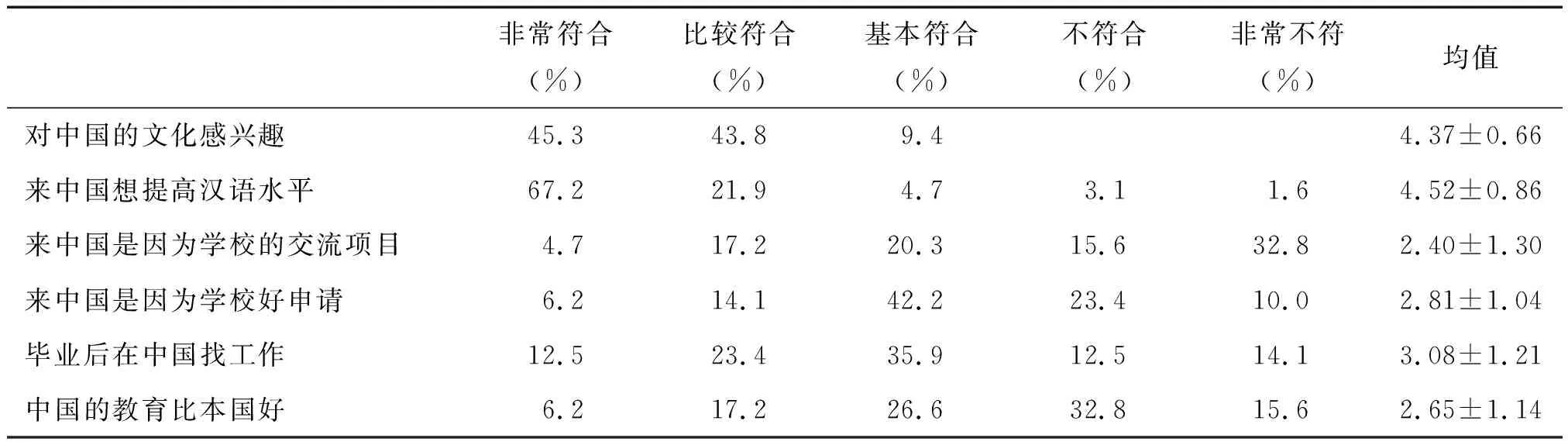

(一)来华留学生的留学动机

所谓动机,是指激发和维持人们从事某项活动,并导致该活动朝向一定目标的心理倾向或动力。[18]调查表明,中国独特的文化魅力是海外学生选择留学中国的主要动机,其均值均高于4(符合)(见表3)。大多数学生来中国是受到中国文化的吸引,想要提高自己的汉语水平,并希望将来留在中国工作。相比而言,高校专业声誉和品牌价值对留学生择校影响较低。(见表4)

表3 留学生来华动机

表4 留学生来北京师范大学动机

(二)来华留学生的教学体验

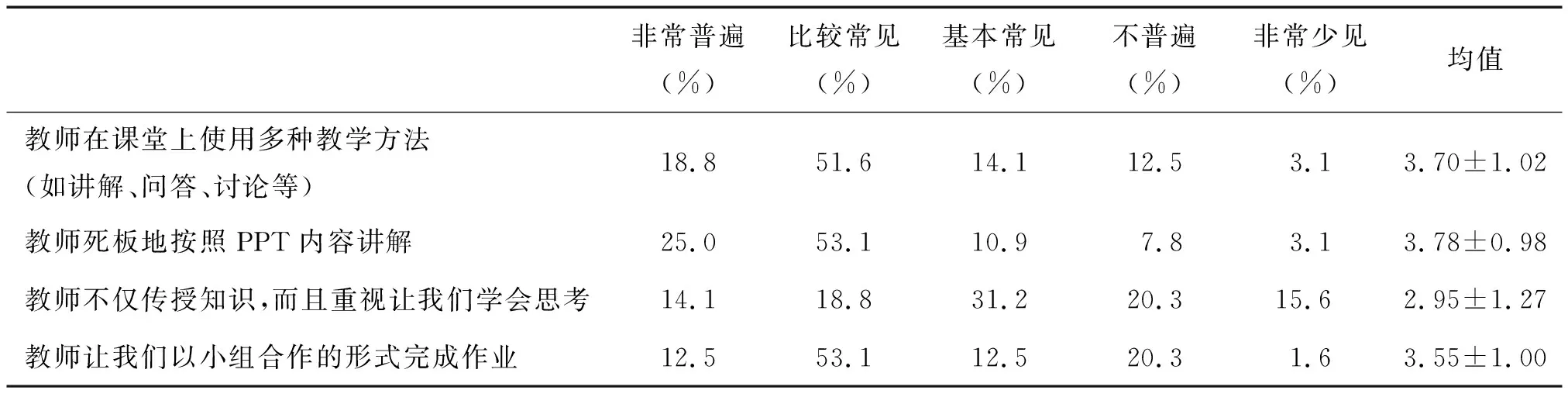

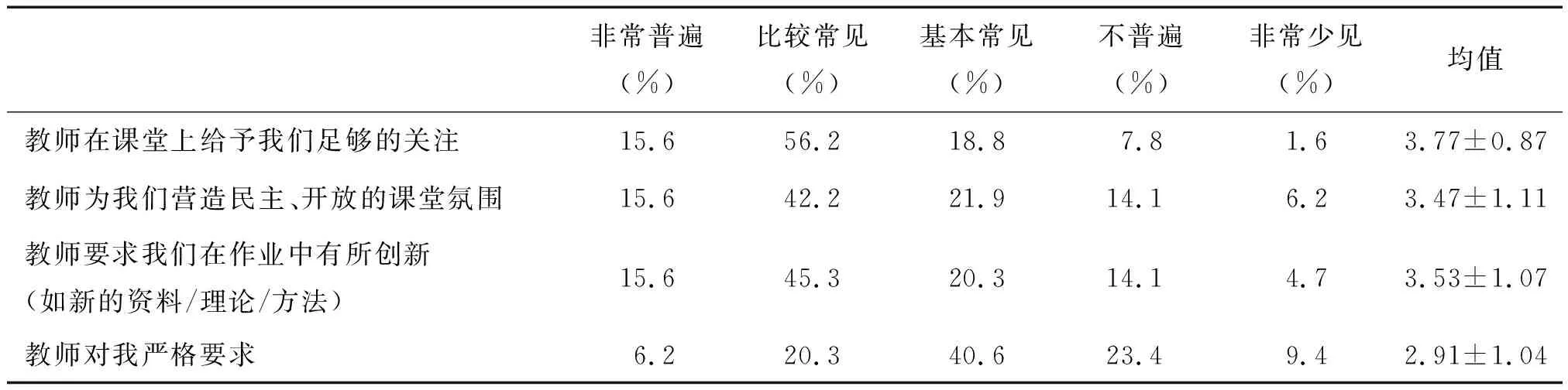

学习知识和技能是来华留学生的首要重任,教学环节的质量直接影响了留学生的就读体验。而教师是课堂中的主要组织者和引导者,因此考察师生之间的教学活动至关重要。此次调查主要涵盖来华留学生对于教学内容、教学方法和师生互动三方面教学环节的体验评价。在教学内容上,教师能够基本上做到灵活运用并为学生提供丰富的阅读材料。但是欠缺条理性,67.2%的留学生认为开课前教师提供详细的课程计划现象不普遍或非常少见(见表5)。在教学方法上,教师能够严谨地、多样化地进行知识传授并且鼓励学生团结协作完成作业的意识(见表6)。但是在教学深度上有所不足,约有三分之一的留学生认为教师很少重视思想的启迪,并且近80%的留学生表示教师按照PPT照本宣科的现象比较常见或非常普遍,因此课堂没有挑战性。留学生对于师生互动普遍有较积极的体验,超过一半的学生表示自己得到教师的关注与反馈,处于一种民主、平等的师生关系之中。但近三分之一的留学生表示教师对其要求标准较低不严格。(见表7)

表5 教学内容

表6 教学方法

表7 师生互动

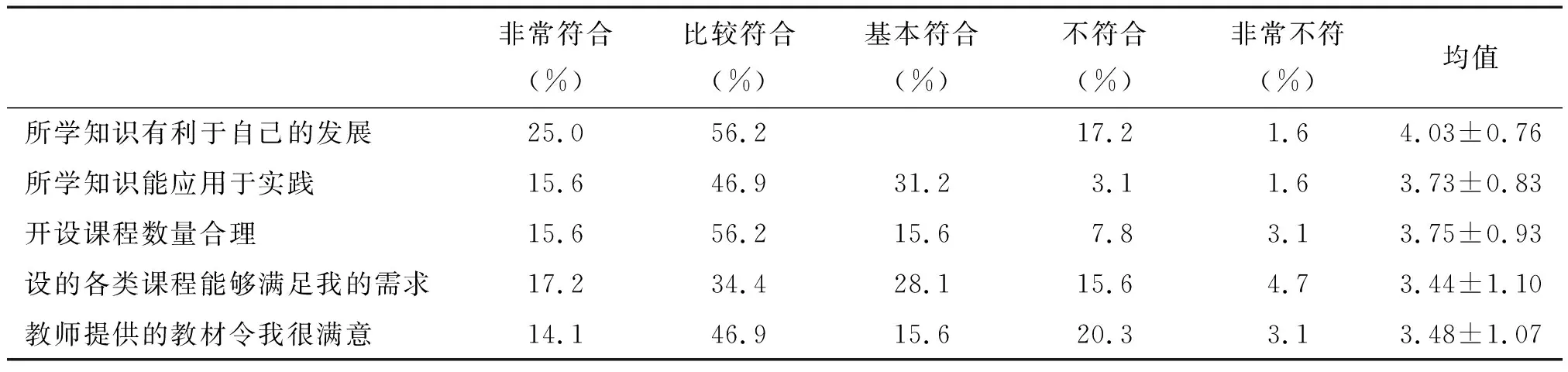

(三)来华留学生的课程体验

课程是教学活动的重要依托,留学生对于课程数量、质量以及内容的评价直接影响其来华留学的整体体验。超过80%的留学生普遍认为学校开设课程数量合适并且所学知识有利于自己的发展。对于课程质量和内容方面,选择“非常符合”和“比较符合”的留学生均达到一半以上(见表8)。但是不容忽视的是,仍有多数留学生并不满意所学课程。在开放式建议中,一些学生提出增设汉语课和社会实践课的需求,以及加强课堂内容质量监督使课程更具挑战性的意愿。

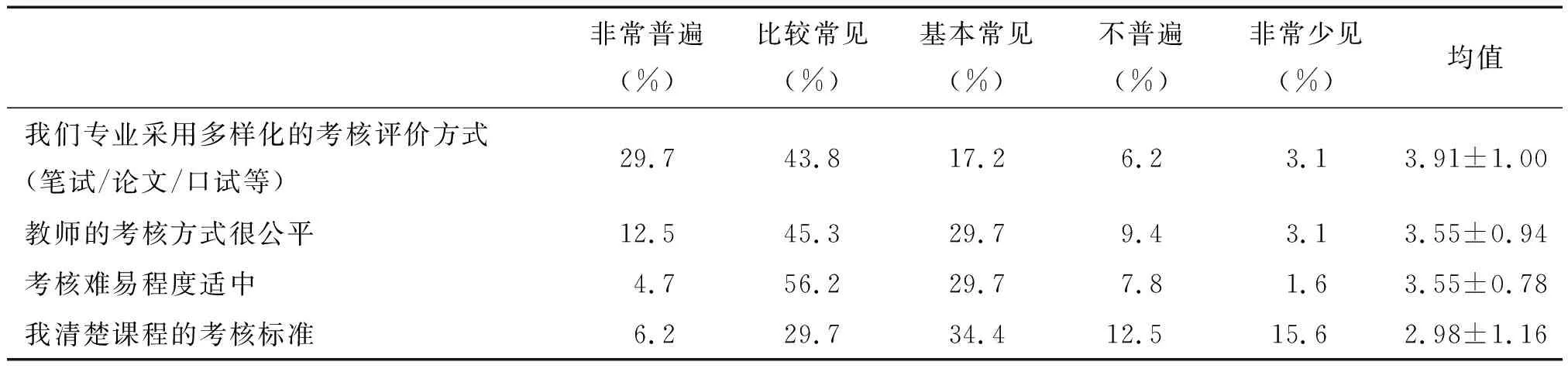

(四)来华留学生看考核评价

考核评价是以学生掌握知识和提高技能为目的。科学有效的考核评价体系可以达到以考促学、以考促教的作用,因此调查留学生对于考核评价的体验尤为重要。此次调查显示教师普遍采用多样化的考核方式,选择“非常符合”和“比较符合”的留学生达73.5%。对于考核评价的公平性和难易度,留学生较为满意,“非常符合”和“比较符合”的人数比例均为一半以上。但是近三分之一的留学生表示他们不清楚考核的标准(见表9)。有留学生提议将课堂表现纳入学期末考核之中,从而提高学生的参与度与责任感。

表8 留学生对课程体验测评

表9 留学生对考核评价体验测评

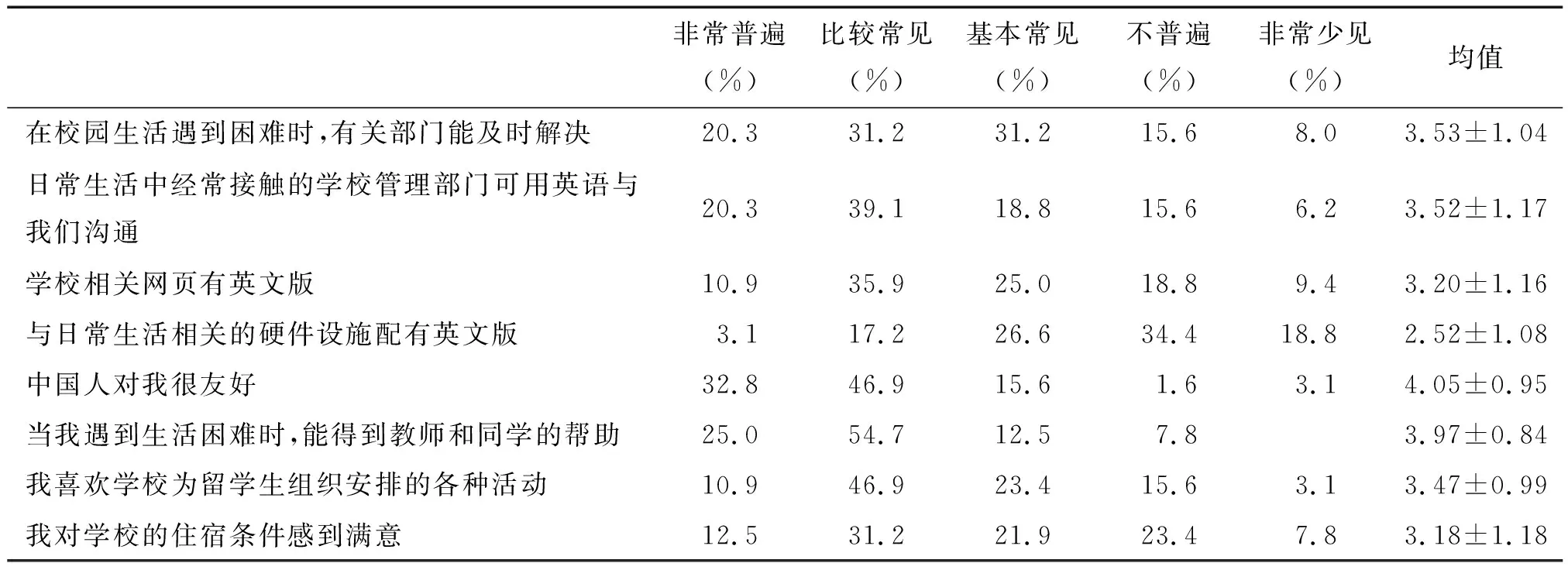

(五)来华留学生看学校服务管理

校园管理服务涉及到留学生医、食、住、行方方面面,辅助和支持教学活动的顺利进行。留学生对于学校提供的管理服务普遍有较为积极的回应,食宿、医疗、图书馆和行政机构等方面评价均为3~4分,达到基本符合的程度。在人际交往中,近80%的留学生表示中国人很友好,在遇到困难时能够得到教师和同学的帮助(见表10)。但是一半以上的留学生反映学校的一些硬件设施没有配备英文版并且服务人员的英语水平也有待提高。在开放式建议中,部分留学生建议简化行政管理程序,提高办事效率以及各部门协调合作能力。

表10 留学生对校园服务管理体验测评

四、讨论

本次调查表明,留学生对于教学质量基本上感到满意,这一发现与此前孙岚和魏建华等人的发现基本上一致。不过,本次调查也发现了一些新的问题,如教学欠缺深度、课程信息不透明等。为了改进问题,提高留学生就读满意度,笔者在此结合调查结果提出以下几点建议。

第一,提升服务质量,完善校园基础设施建设。大学的校园建设既是学校整体形象的外在表现,也是支撑学校整体发展的载体,它的好坏直接影响着师生的情绪和感受。此次调查显示留学生对于校园硬件环境的不满集中于住宿、学习和娱乐场所拥挤、图书馆和学校相关网站没有英文版以及服务管理人员英语水平较低。因此高校应该重视各项基础设施的建立,改善办学条件,优化育人环境,提升学校文化品位的物化工程。与此同时,对于超出学校现有解决能力范围之外的问题,应该通过恰当的沟通渠道(如导向性讲座,融入辅导等)帮助留学生认识到,中国大学的留学生公寓、餐厅和体育馆的配备标准虽然与欧美发达国家相比确实存在差距,但是已经远高于提供给国内学生的设施,而且价格便宜,希望留学生能够调整自己的心态,给与包容和理解。

第二,兼顾留学生管理的“趋同性”和“特区性”,以期真正实现来华留学生的融合性教育与管理。长期以来,我国高校的留学生管理仍然沿袭过去的管理思路“特区管理”,侧重于为来华留学生尽可能地提供舒适的生活服务设施,照顾他们的生活习惯和宗教习俗。[19]然而这种特殊的关照会使留学生与中国学生隔离,这有悖于培养了解中国和对华友好的留学生目标。在问卷中许多留学生表示被中国学生的友好热情而感动,因此我们应该发挥自己特有的优势与国际接轨实行“趋同管理”,尽量多创造留学生与中国学生共处的机会,多创造留学生感受中国文化和习俗的机会。然而“趋同管理”并不是“等同管理”。我们应该在尊重留学生文化差异的前提下逐步朝着与中国同学相似的管理方式努力。

第三,教师既要注重发展融洽和谐的师生关系,也要以高标准严格要求学生。中国传统的师生关系一向是和谐、融洽的家长式的师生情谊,教师不仅在学业上给予学生支持,而且在生活中也给予学生多方面的关心与鼓励。对于国际留学生而言,这是一种特殊的人情关怀。我们应该继续发挥这一优势,吸引更多的来华留学生。然而,教师的一切人文关怀都应以学生的更好的发展为根本,因此不能降低对留学生学业表现的要求。众所周知,西方发达国家的大学实行的大多是宽进严出的政策,入学虽然不是特别难,但是若要毕业则需经历严格的考验。即使如此,还是吸引了来自全世界的优秀人才。归根到底,学生知识和能力的发展是最重要的目标。在对留学生的教学管理中要做到松严有度,切不可以为了保证教学活动的顺利进行而降低要求标准。

第四,深化教学内容,重视启发和拓展学生的思维。教学和考核方式上教师基本上做到与国际接轨,形式多样化并为学生营造民主、开放的课堂氛围。但是许多留学生反映教师不太重视启发学生思考,课堂上浅层次的师生互动多。教师追求表面形式上的多样化,如教授、讨论、小组合作等,但是并不能促发学生的思考,没有认知上的进一步拓展。一些留学生表示课堂上收获较少,只是按部就班地听从教师的讲解、指导和安排。然而良好的教学不能够仅仅依赖丰富的教学方法,仅仅达到形式上的活跃,还要依赖于教师的知识、个性与品行,依赖于师生之间智力、情感、精神的整合。[20]

第五,提高课程设计的民主性,增强课程规划信息透明度。美国学者McLellan等人认为课程是向受教育者提供一系列学习的计划[21],因此课程规划是师生之间双向选择的过程。教师要与学生就课程目标、课程范围、课程内容、课程评价手段等达成基本一致并适时做出调整。一些留学生表示他们对课程的安排完全不知情,教师会临时布置任务或者进行测试,使得他们措手不及。考虑到国际班学生个人学习经验差异较大。因此教师应明确、及时地将课程规划信息告知留学生,并与其进行适当的沟通、协商和调整,保证教学活动的顺利进行并且带给留学生更加积极的学习体验。

第六,增加实践课程,为留学生创造更多的实习机会。国际留学生所选专业多与中国教育、社会、经济等密切相关,而这些专业具有较强的实践性和应用性。然而,此次调查发现学校针对留学生开设的实践课程较少,不利于留学生深入了解中国社会状况、教育体制与特色等,所学知识只是停留在纸面上。因此学校应积极为留学生创造和提供深入中国企事业单位学习和调研的机会,使之在实践中了解中国文化和社会。

最后,继续发挥人文学科优势,加强特色学科品牌建设。中国因其文化的魅力吸引了越来越多的外国留学生来华学习汉语言、中国文学、历史、哲学、中医等学科。在国际留学市场上,我国高校开设这些专业具有绝对优势。近几年,随着中国社会、经济等方面的快速发展以及世界经济一体化的推进,与中国经济、社会相关的学科获得了新的发展契机,越来越多的国际学生留学中国探究中国经济、社会发展的模式和崛起之道。我们应把握时机,继续推进这些学科的国际化建设,并且做好这些特色学科的品牌建设。

参考文献:

[1] 董泽宇. 来华留学教育研究[M]. 北京:国家行政学院出版社, 2012.

[2] 中国教育年鉴1992 [M]. 北京:人民教育出版社, 1992:266.

[3] 中华人民共和国教育部. 中国高校开设英文项目名单[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3917/201007/91578.html.2013-09-24.

[4] 彭术连. 建国后来华留学生教育政策分析[D]. 上海:上海交通大学, 2009.

[5] 罗淑云. 中美留学教育政策比较及启示[J]. 理工高教研究, 2005, 24(5): 40-41.

[6] Peng, Jiafa, & Liu, Zeya. Development and problems in economy of China’s education for overseas students[J]. Actual Problems of Economics, 2010(114): 231-237.

[7] 关秋红. 来华留学生教育培养模式研究[D]. 黑龙江: 东北石油大学, 2010.

[8] 杨超. 来华留学生教育结构变化及其影响因素——基于1978—2009年统计数据的实证分析[J]. 教育现代管理, 2011(10): 111-115.

[9] 吕萍. 跨文化背景下来华留学生心理抑郁问题研究[D]. 南京: 南京大学, 2013.

[10] 李萍. 留学生跨文化适应中的心理障碍与社会行为问题研究[J]. 浙江万里学院学报, 2009, 22(6): 14-18.

[11] 朱国辉. 高校来华留学生跨文化适应问题研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2011.

[12] 杨军红. 来华留学生跨文化适应问题研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2005.

[13] 武静. 来华留学生跨文化适应研究[D]. 厦门: 厦门大学, 2007.

[14] 黄倩. 重庆市高校来华留学生跨文化适应调查研究[D]. 重庆: 西南大学, 2009.

[15] 朱红,马云鹏. New Patterns in Higher Education Cross-Cultural Learning: The Case of a Postgraduate English Instruction Program in China [J]. Front. Educ. China, 2011, 6(4): 471-494.

[16] 孙岚, 魏建华. 来华留学生外语授课国际化专业满意度调查研究——以浙江科技学院为例[J]. 赤峰学院学报:自然科学版,2013,29(5):230-233.

[17] 中华人民共和国教育部.留学中国计划[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_850/201009/xxgk_108815.html.2013-10-23.

[18] 葛明贵. 普通心理学[M]. 安徽: 合肥工业大学出版社, 2011.

[19] 张美云, 刘开南. 关于加强来华留学生教学与管理的几点思考[J]. 中国高教研究, 2007(5): 68-69.

[20] Palmer, Parker J. The Courage to Teach: Exploring the Inner Landscape of a Teacher’s Life [M]. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1997.

[21] McLellan, H. Evaluation in a situated learning environment [J]. Educational Technology, 1993, 33(3): 39-45.