类推而来的“有不有”

——地方普通话特征性构式的个案研究

2014-05-29储泽祥,刘琪

储 泽 祥,刘 琪

(华中师范大学 文学院,武汉 430079)

一 地方普通话的研究现状及“有不有”现象的价值

不同语言、不同方言或不同地域的人说普通话,由于受到自己母语等因素的影响,产生了各种与标准普通话有一定距离的、带有一定方言色彩的普通话。这种普通话一般称作“地方普通话”,目前用地名来称呼下位类别,如“上海普通话”、“湖南普通话”。从现有成果看,对地方普通话的研究兴起于二十世纪八十年代(参考Shubinli 2009的综述①Shubinli《地方普通话研究综述》,国学数典论坛(网络),查阅时间:2011.11.6。),既有宏观方面的探讨,如地方普通话的中介语性质、总体特征、产生的原因、研究方法和研究意义等,也有针对某个地方普通话的语音、词汇、语法方面的具体研究(Cheng 1985,Chang 1998,Lee 2007,陈亚川1987、1991,姚佑椿1988,李如龙1988,陈松岑1990,汪平1990,谢俊英1999,曾子凡2000,王群生、王彩豫2001,劲松2004,邵敬敏、石定栩2006,高山2006,肖劲松2007,于珏、李爱军、王霞2008,于芳2009,张建强2009,劲松、牛芳2010)。地方普通话不仅是各地除大众传媒之外的通用语,而且没有方言的人直接以它为母语。虽然地方普通话的研究已取得较大的进展,但对它的认识仍然有待深入。如何界定地方普通话?地方普通话的特征是什么?地方普通话是如何形成的?都需要进一步的研究。虽然如此,以下几个方面已基本形成共识:(1)地方普通话是客观存在的,通常是介于普通话和方言之间的一种地方通用语;(2)地方普通话是自然形成的,没有人工干预的因素,不需要也不能规范化;(3)地方普通话往往具有自己的语音或音系特征,词汇和语法主要来自普通话,糅合了方言或其他语言的语法因素。

相对于语音和词汇来说,地方普通话的语法研究要薄弱许多。地方普通话最突出的语法特征就是“糅合”,主要部分是标准普通话语法,次要部分是糅合进来的方言或外语语法现象。因此,地方普通话的语法研究目前集中在寻找方言或外语语法因素的来源上,如“你有下车吗?”里,“有”的用法来自粤语或闽语(陈前瑞、王继红 2010),“你快点过来唦/撒”中的语气词“唦/撒”来自湘语、赣语或吴语等南方方言,“说说清楚/洗洗干净”类的VVA形式来自吴语(储泽祥1994)。

地方普通话有没有独特的语法现象?下面的说法值得重视:

1)他的话说的很轻松,好像有不有这个工作没有关系似的。(李英儒《野火春风斗古城》)

2)木楼忽明忽暗的灯光下,我们问成洁:“以脚代手参加高考很难,你有不有产生过畏难情绪?”(北京大学CCL语料库·1994年报刊精选)

例中的“有不有”正反对举式,普通话不会这样说。方言里一般也不会这样说。我们也不能简单地认定它是偶然的失误现象,或汉字录入错误。实际上,它是地方普通话的独特说法,湖南普通话里就十分明显。地方普通话的说法,偶尔会出现在标准普通话的语篇当中,例1)、2)就属于这种情况。地方普通话的某些语法现象,不可避免地向标准普通话或方言渗透。因此,调查方言语法现象或研究标准普通话语法时,一定要注意甄别,至少要分清层次,弄清来源。盛银花(2007)报道湖北安陆方言里存在“有不有”的说法,我们调查的结果更倾向于它是地方普通话的说法,或者是安陆普通话渗透进安陆方言的结果,因为安陆方言里不说“不有”,动词“有”的否定形式有专门的词语“冇得”。

如果一种构式某方言里没有,普通话里也没有,而该方言区的人说地方普通话时使用这种构式,那么,它就是该地方普通话的特征性构式。“有不有”正是这样一种特征性构式的个案。“有不有”是不是地方普通话,成都“天涯社区”有一段网络聊天,可以提供证明(查阅日期:2011年11月10日)。

“有不有”是什么东西?“卷帘门”又代表什么?(作者:Stanlook 回复日期:2010-4-29 08:51:00)

“有不有”乃部分弯脚杆人士专用,等于成都话的“有莫得”,普通话的“有没有”。(作者:成版老潜水员 回复日期:2010-4-29 10:40:00)

开始看到“有不有”的时候,我还反应了半天。突然发现是“有不得、有莫得”的意思。(作者:曼曼1222 回复日期:2010-4-29 14:35:00)

从聊天的内容可以看出,“有不有”不是成都方言的说法,也不是普通话的说法,而是进城的农民学说普通话的结果(“弯脚杆”是对进城农民的不礼貌称呼)。学说标准普通话而不到位,是地方普通话最主要的形成途径。

根据初步的了解,湖南的多数地方、湖北的中南部、四川成都、安徽潜山、岳西一带,所说的地方普通话不同,但都存在“有不有”构式。本文试图通过考察湖南湘语(笔者曾长期在湖南生活过)、安徽岳西赣语(笔者家乡话)、湖北仙桃话(西南官话,笔者专门调查过)的否定词和正反问句,结合历时考察和共时分析,探讨“有不有”构式的成因。

应该说明的是,某种地方普通话,除了与标准普通话相关联外,还总是与某种方言相关联,这种方言可以叫做该地方普通话的“基础方言”,为简洁方便起见,本文一律用“方言”来称说。

二 地方普通话里的“有不有”正反问句

普通话水平和素养高的人写作或正式说话时,会尽量不让自己的方言说法或地方普通话的说法掺杂进来。但网络上要随意、自由得多,“有不有”的说法更容易出现。这跟网络上故意把“有没有”说成“有木有”有本质的不同。下面的例3)-13)都是网络上出现的地方普通话“有不有”的说法。

“有不有”的说法主要是动词性的正反对举,带名词性成分做宾语,构成正反问句。例如:

3)我国有不有棋圣(围棋)?

4)三星pl50有不有水货?我昨天买的,才花了1000元,是不是真的啊?

5)有不有出租升空气球和拱门的?

6)有不有篮球群啊?群号多少谢谢。

7)到华侨城中学高中部有不有拼车的学生或老师?

8)有不有兄弟姐妹做过这类皮肤的啊?

9)中控台设计的好坏对行车安全有不有影响?

10)哪儿有检查狗狗有不有虫的医院啊?

11)这个孩子想直接跳读初一,希望可以进入孝感城区的重点学校的“重点班”,有不有孝感的初中愿意开辟“绿色通道”接收这个孩子?

“有不有”还有少数副词性用法,也是构成正反问句。例如:

12)你是他的干儿子哈,那么了解,有不有“累哭”都知道!

13)不知道大家有不有玩这个游戏?

“有不有”一般不会单独充当小句,后面一定有其他的成分,没有见到“网上有篮球群吗?有不有?”这样的说法。

“有不有”的说法不是来自标准普通话,那么,它是如何形成的呢?是历史传承的结果,还是方言说法的渗透?还是其他原因造成的?下文会一一做出讨论。

三 历史上的“不有”与“有不有”——传承的结果?

“有不有”的说法里包含了“不有”,“不有”如果存在,就有构成“有不有”正反式的更大可能。历史文献里的确有“不有”的说法,保留到现在的多是“无奇不有”、“无时不有”、“无处不有”、“无所不有”之类的固定四字语。看下面历史文献“不有”的例子:

14)匹夫而有天下者,德必若舜禹,而又有天子荐之者;故仲尼不有天下。(《孟子·万章上》)

15)子之妻子不有恙乎?(《吕氏春秋·异用》)

16)已有了号,还只管这样称呼,不如不有了。(《红楼梦》第三十七回)

太田辰夫(1987:281)认为,“不有”的否定,包括整个“有+宾语”,例14)、15)的确如此,但到了晚近时期不再有这种限制,如例16)的否定是针对“有”的,也就是说,“不”是否定副词,可以修饰“有”。据杨育彬(2008)考察,“不有”清代后期就很少用了。

历史文献里,“有不有”主要见于佛经和佛语录。但佛经和佛语录里的“有不有”是不是正反并列,还需要做出分析。先看例子:

17)真知之知,有无不计,於有不有,於无不无,有无不见,性相如如。(《宝藏论》)

18)有不有,空不空,笊篱捞取西北风。(《五灯会元》卷八)

这里的“有”与“无”相对,而不是与“不有”相对。因此,这里的“不”不是副词,而是用做动词,例17)的“於有”和“不有”构成偏正结构,“不”带“有”做宾语,意思是“在‘有’上做到无‘有’”。例18)的“有不有”可以理解为例17)的省略说法,也可以理解为“不有”是前一个“有”的宾语,意思是“让‘不有’成为‘有’”。例18)虽然包含“有不有”,但不是正反问句。

上述讨论表明,历史文献里“不”是从主观上去否定“有”,“不有”不一定就是“状语+中心语”结构,也可能是“述语+宾语”结构。即使存在“不有”,也并不意味着存在“有不有”,因为正反并列式通常用“有无”来表达。佛经和佛语录里“有不有”都不是正反式并列关系,尤其是不构成正反问句。因此,当代地方普通话里的“有不有”正反问句,并不是历史传承的结果。

四 方言里的“不有”与“有不有”——母语的迁移?

汉语方言里,可能存在“不有”(涂良军2001,杨育彬2008),也可能存在“有不有”(盛银花2007),这为地方普通话“有不有”说法提供了母语迁移的可能。但湖南湘语、安徽岳西赣语、湖北仙桃官话里,都不说“不有”,动词“有”的否定,都有专门的词来表达①罗昕如《湘语与赣语的否定词及其相关否定表达比较》,句子功能国际学术研讨会(华中师范大学,2009.10.17-19)。。

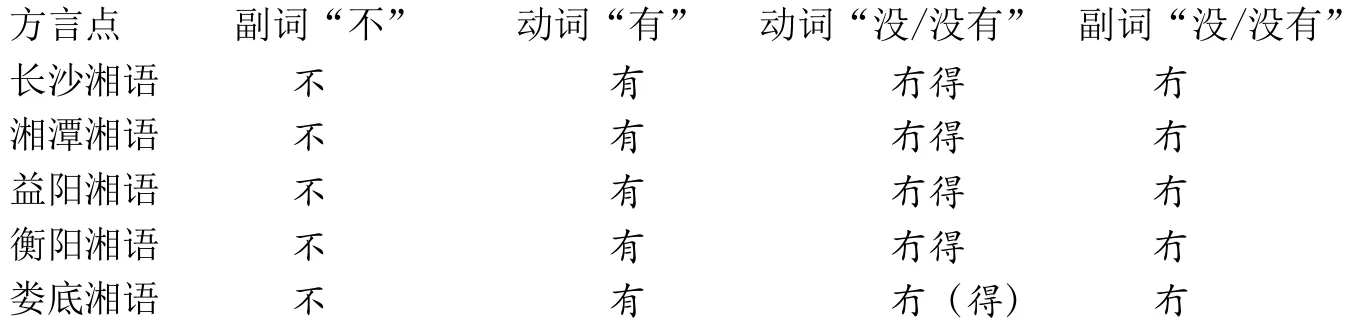

方言点 副词“不”动词“有”动词“没/没有”副词“没/没有”长沙湘语 不 有 冇得 冇湘潭湘语 不 有 冇得 冇益阳湘语 不 有 冇得 冇衡阳湘语 不 有 冇得 冇娄底湘语 不 有 冇(得)冇

岳西赣语 不 有 冇得 冇仙桃官话 不 有 冇得 冇

这些方言点里,都有副词“不”和动词“有”,用专门的词汇“冇得”来否定动词“有”,没有“不有”这种否定式。总之,从湖南湘语、安徽岳西赣语、湖北仙桃官话来看,不但不说“不有”,也不说“有不有”。因此,这些区域的地方普通话里的“有不有”,不是母方言迁移的结果。

五 “不”与“没(有)”表意分工的相对性——换用的结果?

一般认为,汉语普通话的副词“不”和“没(有)”,用来否定是有分工的。如吕叔湘(1990)认为“没(有)”是完成式的否定;石毓智(2001:310)认为“没”否定离散性的,“不”否定连续性的;沈家煊(2010)认为汉语的否定注意区分“有”和“是”,“有”用“没”否定,“是(非有)”(包括“是”和其他动词)用“不”否定;王灿龙(2011)认为“不”否定有意性的,“没”否定完成体,“有”用“没”否定。

副词“不”和“没”当真分工非常明确,不可能换用?王灿龙(2011)对“不”和“没”的换用做了细致的论述,王文认为“觉得、在、能”等动词有时用“不”和“没”否定语义没有什么不同,如“不觉得累=没觉得累”,并从句法结构和认知机制角度说明了“不”和“没”对立被消解的原因。王文认为“不”否定判断,“没”否定存在,对动词“有”的否定,就是否定存在,但一个事物存在与否,本身也包含着判断,因此,否定存在,也包含着否定真值判断,这说明“不”、“没”内在的否定义在认知上就具备相互替换的基础。这种分析、解释无疑是有道理的,但是无法解释地方普通话的“有不有”现象。

汉语“不”和“没”的分工,理论上可以不需要,实际上汉语方言里也存在这种情况。例如湖南湘语武冈话里,否定副词“冇”既可以表示“不”义,也可以表示“没”义①罗昕如《湘语与赣语的否定词及其相关否定表达比较》,句子功能国际学术研讨会(华中师范大学,2009.10.17-19)。:

19)我里冇看咧。我们不看了。(“冇”表“不”义)

20)你里冇看倒。你们没看见。(“冇”表“没”义)

湖南湘语新化话里,否定副词“唔”表“不”义,而“冇”既能表示“不”义,也能表示“没”义,“冇”可以否定“是”,如“我冇是长沙人=我唔是长沙人我不是长沙人”(罗昕如1998:269)。

有趣的是,武冈、新化方言里,副词“冇”兼有“不”和“没”的意义,但否定动词“有”,都用专门的动词“冇(得)”②罗昕如《湘语与赣语的否定词及其相关否定表达比较》,句子功能国际学术研讨会(华中师范大学,2009.10.17-19)。。上文第四部分的考察表明,湖南湘语、安徽岳西赣语、湖北仙桃官话里,动词“有”的否定都有专门的词来表达。因此,即使像新化方言那样两个否定副词可以有限互换的情形,动词“有”的否定也不采用“否定词+有”的分析式,也就是说,即使有换用否定副词的基础,但也没有换用的机会。

其实,无论汉语普通话还是汉语方言,都有一个明显的倾向:否定“是”采用分析式,否定“有”采用词汇式。无论否定副词的分工明不明确,否定“有”的词汇式都没有给“否定词+有”分析式的存在提供机会。因此,地方普通话“有不有”的成因并不是“不”“没”表意分工不明造成的。

六 从“V不V”到“有不有”——整体类推的结果!

汉语历来注重类推③沈家煊《借鉴与创新》,“海内外中国语言学者联谊会——首届学术论坛(商务印书馆,2010.6.27)发言稿。,语言学习(包括学习标准普通话)也注重模仿或类推(王士元2011)。刘清平、储泽祥(2009)考察了“是否是”的说法,认为它是类推和重新分析的结果。本文认为,地方普通话的“有不有”,是方言或标准普通话的“V不V”类推出来的结果。根据方言里有无“有冇得”正反并列式的不同,分两种情况。

第一种情况:方言里存在“有冇得”,如属于西南官话的湖北仙桃话、湖南常德话。仙桃话的“有冇得”可以比较自由地构成正反问句:

21)车子还有冇得座位?车子还有没有座位?

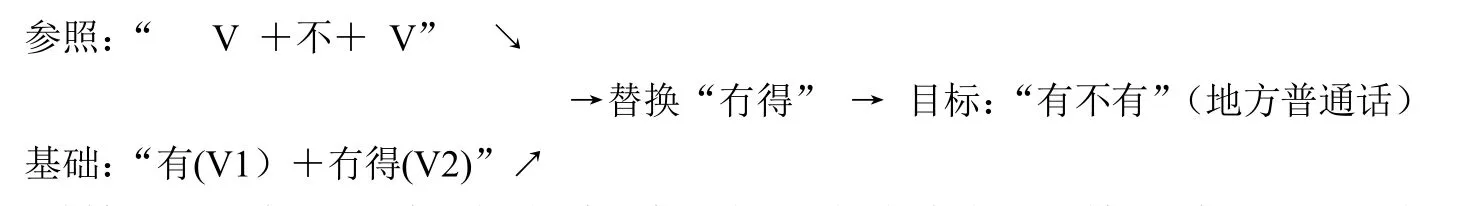

值得注意的是,“有冇得”是肯定词与否定词并列的“V1+V2”形式,并不是“V+不+V”的形式。如果以“V不V”为参照式、以“有冇得”为基础式类推出目标式“有不有”,关键是必须替换掉“冇得”,才能实现目标。这个类推过程可以表示如下:

第二种情况:方言里不说或很少说“有冇得”,如湖南湘语、赣语岳西话。长沙话一般不用“有冇得”构成正反问句,而是用“有+(宾语)+不”的形式构成是非问句,表达普通话“有没有”正反问的意义。如“有人不?有没有人?”“桌上还有菜不?桌上还有没有菜?”

赣语岳西话的动词“有”一般不参与构成正反问句,主要通过构成是非问句来表达普通话“有没有”正反问的意义。追问时偶尔可以说“有冇得”。例如:

22)甲:“塘底有鱼不?池塘里有鱼吗?”乙:“像有。好像有。”甲:“到底有冇得?到底有没有?”乙:“冇得鱼,让人家捞光着。没有鱼,让别人捞净了。”

岳西话不仅很少用“有冇得”,一般也不会让它带宾语,如不会说“塘底有冇得鱼池塘里有没有鱼?”即使是例22)那样的追问,也还是用“到底有不?到底有没有?”为常。

不说或很少说“有冇得”的方言,参照“V不V”类推出“有不有”,必须放弃选择“冇得”,关键是代入动词“有”。这个类推过程可以表示如下:

无论方言里存不存在“有冇得”正反问,要类推出“有不有”,必须具备三个条件:

条件一:人们在学说普通话时,需要一种新说法来表达动词“有”参与构成的“V不V”正反问。之所以需要一种新说法,是因为有些方言里不存在“有冇得”问句,需要另起炉灶,即使存在“有冇得”问句,也因为是“V1+V2”形式而不是“V不V”,而需要加以改造。这会形成一种空白,迫使人们借用或创新一种说法来填补这个空白,尤其在学说标准普通话时更容易激发这种创新,这为类推提供了客观条件和心理基础——表意的需要。

条件二:有方言或普通话的优势结构“V不V”作为参照。普通话有大量的“V不V”说法,不必赘述,近代汉语也很常见(傅惠钧2010)。方言里情况如何呢?据罗昕如观察①罗昕如《湘语与赣语的否定词及其相关否定表达比较》,句子功能国际学术研讨会(华中师范大学,2009.10.17-19)。,湖南湘语里正反问的基本形式是“VP-neg-VP”,例如长沙话“你吃不吃烟?你抽不抽烟?”,新化话“尔吃唔吃饭?你吃不吃饭?”。赣语岳西话也是大量使用“V不V”形式构成正反问句,如“你去不去?”。仙桃官话情形要复杂一些。高频动词构成正反问句,倾向选择重叠动词的形式(刘丹青2009,李文浩2009,郭利霞2010)。例如:

23)你是是仙桃底?你是不是仙桃人? 24)你吃吃辣底?你吃不吃辣的?

仙桃话比较常用或不常用的动词构成正反问句,倾向用“V不V”或“V冇V”形式,如“借不借钱?”、“操不操心?”、“买冇买?”。因此,仙桃话正反问句的优势结构还是“V不V”类非重叠构式。

无论方言还是普通话,许多“V不V”正反问的说法聚合在一起,就建立起一种能产的、具有同化作用的构式,成为类推或泛化的参照模型(潘登俊2011)。如果V是及物动词,“V不V”也可以比较自由地带上名词性宾语。“有”是及物动词,及物性的“V不V”为“有不有”的形成提供了语境参照和架构上的模型。

条件三:方言里动词“冇得”需要放弃或必须替换掉。本文考察的方言里,动词“有”的否定说法都是词汇形式的“冇得”,而不是分析式的“‘不’类否定词+有”。因此,要想形成“V不V”形式,需要替换掉“冇得”,或放弃“冇得”直接代入“有”。

这三个条件反映了类推的逻辑顺序:方言里没有普通话那样常见的“有+没+有”形式,需要创新或借鉴一种新形式 → 方言和普通话里有优势结构“V不V”作为参照 → 依据参照式把“冇得”替换成“不有”,或放弃“冇得”直接代入“有”。

应该特别强调的是,从“V不V”到“有不有”的类推具有整体性特征。“有不有”是从整体架构上模仿“V不V”,“不有”必须依存于“有不有”,本身不能独立,也就是说,不是先仿造出“不有”,再构成“有不有”,而是参照“V不V”从整体上类推出“有不有”。因此,地方普通话里虽然存在“有不有”的说法,但一般不单说“不有”。地方普通话里,从否定角度回答“有不有棋圣?”这句问话,要么是方言说法“冇得”,要么是普通话说法“没有”,但绝对不会是“不有”。

地方普通话里存在“有不有”正反问句,它不同于基础方言的说法,也不同于标准普通话的说法,体现了地方普通话的句法特征,可以说是一种特征性构式。它的形成,不是历史传承的结果,也不是方言说法的迁移,也不是“不”与“没”的混用,而是参照“V不V”的整体架构而类推出来的结果。

“有不有”为什么没有参照“V没V”的架构?这还需要进一步的探讨。可能的原因是方言“不”的读音更接近普通话“不”的读音,如本文考察的方言里“不”的音节基本上都是[pu],而方言里的“冇”与普通话的“没”读音差别较大,本文考察的方言里,“冇”的读音多种多样,如长沙话念[mau21],岳西话念[miəu24],仙桃话念[meŋ24]。因此,从读音趋同角度出发,容易选择“V不V”做参照。如果方言里“不”义否定副词的读音与普通话的“不”差别很大,可能会产生“有冇有”的说法,如湘语邵东话的“不”义副词“唔”念[ŋ35],与普通话“不”的读音差别很大,邵东话里就说“有冇有”。话又说回来,如果参照“V没V”说成“有没有”,就是普通话的说法了,那就不是地方普通话的特征性构式了。

陈前瑞、王继红 2010 南方方言“有”字句的多功能分析,《语言教学与研究》第4期。

陈亚川 1987 闽南口音普通话说略,《语言教学与研究》第4期。

陈亚川 1991 地方普通话的性质、特征及其他,《世界汉语教学》第1期。

陈松岑 1990 绍兴市城区普通话的社会分布及其发展趋势,《语文建设》第1期。

储泽祥 1994 交融中的叠动动结式 VVA,《第三届双语双方言(国际)讨论会议论文集》,(香港)汉学出版社。

储泽祥主编 2009《岳西方言志》,华中师范大学出版社。

傅惠钧 2010 略论近代汉语“VnegVP”正反问,《语言教学与研究》第5期。

高山 2006《武汉普通话语音考察》,华中师范大学硕士学位论文。

郭利霞 2010 晋语五台片的重叠式反复问句,《中国语文》第1期。

劲松 2004 中介语僵化的语言学意义,《民族语文》第2期。

劲松、牛芳 2010 长沙地方普通话固化研究——地方普通话固化的个案调查,《语言文字应用》第4期。

李如龙 1988 论方言与普通话之间的过渡语,《福建师范大学学报》第2期。

李文浩 2009 江苏淮阴方言的重叠式反问句,《中国语文》第2期。

刘丹青 2009 谓词重叠疑问句的语言共性及其解释,《语言学论丛》第三十八辑,商务印书馆。

刘清平、储泽祥 2009“是否是”的多角度考察,《湖南师范大学学报》第6期。

罗昕如 1998《新化方言研究》,湖南教育出版社。

吕叔湘 1990《吕叔湘文集》,商务印书馆。

孟凯 2011 构式视角下“X+N役事”致使复合词的范畴特征及其影响因素,《语文研究》第4期。

潘登俊 2011 淮阴方言中的“没没VP”,《中国语文》第5期。

邵敬敏、石定栩 2006 港式中文与语言变体,《华东师范大学学报》第2期。

邵敬敏 2012 新兴框式结构“X你个头”及其构式义的固化,《汉语学报》第3期。

邵敬敏 2013 框式结构“A了去了”,《语文研究》第4期。

沈家煊 2010 英汉否定词的分合和名动的分合,《中国语文》第5期。

盛银花 2007 安陆方言的特殊正反问格式“有不有”,《孝感学院学报》第1期。

石毓智 2001《肯定和否定的对称与不对称》(增订本),北京语言文化大学出版社。

太田辰夫 1987《中国语历史文法》,蒋绍愚、徐昌华译,北京大学出版社。

唐贤清、李振中 2013 框式结构“想……就……”的语义特点,《汉语学报》第4期。

唐贤清、李振中 2012 试论框式结构“非……不可”用于估测表达的语义条件,《语文研究》第3期。

涂良军 2001《云南方言词汇比较研究》,云南大学出版社。

汪平 1990 上海口音普通话初探,《语言研究》第1期。

王灿龙 2011 试论“不”与“没(有)”语法表现的相对同一性,《中国语文》第4期。

王群生、王彩豫 2001 略论“带地方色彩的普通话”,《荆州师范学院学报》第6期。

王士元 2011 演化语言学的演化,《当代语言学》第1期。

肖劲松 2007 普通话中介语研究述评,《郧阳师范高等专科学校学报》第2期。

谢俊英 1999 中国语言文字使用情况调查中有关普通话的几个问题,《语言文字应用》第4期。

杨育彬 2008 云南方言词“不有”的来源及语音演变,《云南民族大学学报》第2期。

姚佑椿 1988 上海口音的普通话说略,《语言教学与研究》第4期。

于芳 2009 普通话训练与测试所要面对的“地方普通话”问题,《武夷学院学报》第3期。

于珏、李爱军、王霞 2008 上海普通话与标准普通话卷舌元音声学特征对比研究,《当代语言学》第3期。

张建强 2009 地方普通话产生根源探究,《贺州学院学报》第3期。

曾子凡 2000“港式普通话”剖析,《方言》第3期。

Chang,Y.C.1998 Taiwan Mandarin vowels: An acoustic investigation.Tsing Hua Journal of Chinese Studies28.3.

Cheng Robert L.1985 A Comparison of Taiwanese,Taiwan Mandarin,and Peking Mandarin.Language,Vol.61,No.2.

Lee,C.C.2007Contact-Induced Grammatical Change :The Case of Gei3 in Taiwanese Mandarin.Ph.D.diss.,Graduate Institute of Linguistics,National Tsinghua University.