中古铎药觉三韵在汴洛方言中的演变

2014-05-29段亚广

段 亚 广

(河南大学 文学院 语言科学与语言规划研究所,河南 开封 475001)

《皇极经世》一书乃北宋邵雍(1011-1077)所著,本言数理之学,但恰恰因为它不是专门的音学之书,许多人认为其中的《声音倡和图》真实地记录了当时的语音概况。邵雍本籍范阳,幼从父迁至河南共城(今河南辉县),居伊洛间三十余年(周祖谟1966:582)。

周祖谟(1966:581-655)通过宋代汴洛文士诗词用韵证明《皇极经世·声音倡和图》反映了宋代汴洛方音。然而雅洪托夫(1986:187-196)却从《声音倡和图》收-u的二合元音与古代的-k尾有对应关系的角度提出了不同意见。他认为:邵雍音图反映的收-u的二合元音跟较古的-k尾有对应关系的方言,现在只出现在北京地区,如北京话(材料引自雅洪托夫(1986:189)):薄pau、脚ʨiau、粥tʂou、洛lau、熟ʂou、鹤xau、削ɕiau、肉rou、药iau、六liou。而今天洛阳、开封方言中以前有-k尾的字从不读收-u的二合元音。他进而否定了周祖谟的观点,得出“现代北京话的早期方言当是邵雍图表的基础”的结论,并说邵雍图表反映的是邵雍童年时在家乡所讲的方言①邵雍祖籍范阳(今北京、保定一带),六岁随父徙共城(今河南新乡市辉县),三十岁始居洛阳。。后来侍建国(2004)、沈钟伟(2006)又撰文表示支持雅洪托夫的观点,认为邵雍韵图反映的是幽燕地区早期的方言现象。

雅洪托夫针对邵雍韵图提出了三个论据证明自己的观点:一是宕江摄入声与-au列为一行,如“岳”;二是通摄入声与-əu列为一行,如“六、玉”;三是曾摄入声与-əi列为一行,如“北、得”。我们现就雅洪托夫最重要的第一个论据,讨论铎药觉三韵在汴洛方言中的演变情况及其与邵雍音图的关系。

一 铎药觉三韵在今天汴洛方言中的读音

狭义的“汴洛”指的是河南境内开封、洛阳一带,广义的“汴洛”则指古代的中原地区,几乎包括了河南全省在内。本文采用狭义,所称“汴洛方言”指流行在河南中部黄河流域的方言。这一区域正是古代所谓“中原”的核心区域,长期以来都是整个中国政治、经济和文化的中心,其中的大城市如洛阳、郑州、开封和商丘等都是著名的古都。

中古宕江摄的入声包括铎、药和觉三个韵部,这三个韵部在今天汴洛方言中的读音与北京话中的读音迥然不同。我们选择郑州、开封、洛阳、商丘、宁陵、柘城(宁陵、柘城为商丘市所辖县)六个方言点的材料为例,来观察汴洛方言的读音特点。其中,开封、宁陵和柘城的材料来自本人调查,郑州的材料来自《郑州方言志》(卢甲文1992),洛阳的材料来自《洛阳方言研究》(贺巍1993)。根据这6个方言点,铎药觉韵在汴洛方言中的读音可以概括如下:开口呼o、ə,齐齿呼io、iə,合口呼uo、uə,撮口呼yo、yə。

上述六地只有洛阳的读音略显特别。由于ə是舌面央元音,展唇不明显,与o的舌位也相近,ə、iə、uə、yə可视为o、io、uo、yo相对应的音位变体。因此,可以说铎药觉读o、uo、yo代表了汴洛方言的特点。

从以上六个方言点所代表的汴洛方言来看,宕江摄的入声的确没有读收-u的二合元音。这是不是意味着在汴洛地区,宕江摄的入声就不能和收-u的二合元音(即中古的效摄字、近代的萧豪韵)相配呢?我们不认为《声音倡和图》中用铎药觉配效摄字就证明当时的入声读同效摄的二合元音了。宋元韵图中“阴、入相配”是普遍现象,韵书中“相配”的原则是“音近”,而不是“音同”。音近有两种情况:一是如王力(1980:201-202)论述的主元音相同即可相承。段亚广(2012:130-132)曾用宋元韵图证明邵雍“天声地音”图是有所依据的,“铎药觉”配“萧豪”在通语中并不是“铎药觉”并入“萧豪”。另一种是读音相近也可相承,如ɔ和 au。周祖谟(1966:600)针对上面的“声二”和“声四”分析道:“今图中于阴声韵下皆配以入声,是入声字之收尾久已失去,以其元音与所配之阴声相近或相同,故列为一贯耳。然其声调当较短较促,自与平上去不同。”周先生据此为铎药觉构拟的主元音为*ɔ。

我们赞同周先生的观点,并且认为《声音倡和图》中铎药觉配萧豪很可能就属于ɔʔ或者ɒʔ与au相配的形式①ɒʔ、ɔʔ发音部位接近,都是舌面后的低元音,音色也较接近,可以视为一个音位的不同变体。本文袭用周祖谟先生的拟音,选择用ɔʔ的形式,文中的ɔʔ实际包含了ɔʔ、ɒʔ两个变体。。这可以从反映河南方音的明清韵书上找到线索。

二 铎药觉在汴洛方言中的历时发展

下面我们来考察明清反映河南方音的三部韵书《交泰韵》、《青郊杂著》、《书学慎余》的阴入相配现象,这将有助于我们理解汴洛地区入声的演变。

(一)《交泰韵》。成书于公元1603年,作者吕坤(1536-1618)是河南宁陵人。该书入声阴阳两承,在分韵上有沿袭旧制的地方,也有牵强之处,《四库提要》说它“分部纯用河南土音……于无入之部强配入声……未免变乱古法,不足立训。”但书中有很多地方如实反映了当时河南的方音,只是需要细细条分缕析。

《交泰韵·入声辨异》共举12组阴、阳两韵共配一个入声字的例子说明“外借内入”的含义,其中4组与本文内容有关:

据今天河南方言的读音,我们认为金钟讚、叶宝奎(2003)给《交泰韵》的拟音较为合理:宕江摄合流,分别读*ɑŋ、*iɑŋ;萧豪分韵,萧为*iɛu,豪为*au;麻韵为*a,歌韵为*ɔ,上面四组阴阳入的搭配就如上图拟音所示。可以看出,药韵入声(“喝”属曷韵,但《交泰韵》“曷与药通”,二者已合)除和阳声韵相配外,还同时与四个不同的阴声韵相配。它们的主元音有别,之所以相配,音近而已。

(二)《青郊杂著》。成书于万历辛巳(1581年),作者桑绍良,河南范县人。“书中音系以时音为主,反映当时的河南方音特征。”(耿振生1992:248)《青郊杂著》(1997:633-640)的阴入相承情况(“○”表示无字,下同):蒿豪好号——鹤,交○缴教——觉,幺尧杳要——约,骄侨○轿——搉,枵肴晓孝——学,蠨○小笑——削。

《青郊杂著》把铎药觉入声与第十八韵“萧”部相配。从今天河南范县方言看,上面几例入声字的今音读yo(“鹤”为ɤ,例外),有别于萧豪韵的au。这说明,《青郊杂著》时期铎药觉和萧豪的读音并不相同,如果相同的话,它们就应该共同演变,而不是只有入声字的读音发生变化。那么《青郊杂著》的阴入相配属于何种形式呢?综合韵书和今天方言材料考虑,我们认为《青郊杂著》也应属于*au-ɔʔ、*iau-iɔʔ音近相承的情况。

(三)《书学慎余》。成书于康熙壬戌年(1682年)四月,是清初河南柘城(今商丘市柘城县)人李子金(公元1622-1701年)的一部音韵学著作。据书前自序,铎药觉三韵字在该书中的归韵情况如下:

十二娥韵

书中把铎药觉三韵入声字归入娥韵。从“我”列在合口位置可知,《书学慎余》时期柘城方言的果摄开口字已经完成了ɔ→o→uo的音变过程,今天的河南话和柘城方言都可以证明其主元音当为o。“岳谑学觉削爵嚼鹊”居齐齿位置,读音当为*io;“各作昨”处开口位置,读音当为*o,“作昨”又居合口,也读*uo。《书学慎余》中,铎药觉入声字没有两读现象,只有一配。入声字与阴声韵字混同排列,不再像《交泰韵》、《青郊杂著》那样单列,说明清中叶铎药觉入声字的喉塞尾完全失去后,在河南话中已全部读同果摄字了。这也提示我们,入声字能与几个音近的韵相配可能与入声的喉塞尾有关:喉塞尾的存在致使发音部位靠后、时长较短,从而在听感上影响了入声韵的清晰性,进而出现了音近相配现象。

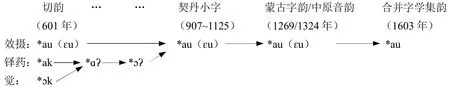

根据以上分析,铎药觉三韵主元音在河南汴洛地区的语音演变可以勾勒如下:

从以上对《声音倡和图》、《交泰韵》、《青郊杂著》和《书学慎余》的分析可以看出,铎药觉三韵在河南汴洛地区的音变过程有继承性,把《声音倡和图》、《交泰韵》、《青郊杂著》中“铎药觉”配“萧豪”的现象认定为音近相承是合乎逻辑的。除非有更充分的证据,我们对雅洪托夫(1986:187-196)“现代北京话的早期方言当是邵雍图表的基础”的观点不敢苟同。

三 铎药觉在幽燕地区的历时发展

考察铎药觉三韵在幽燕地区的发展过程,有助于全面理解铎药觉在官话区的演变。我们的方法是比较铎药觉三韵在《蒙古字韵》(1269年)、《中原音韵》(1324年)、《合并字学集韵》(1603年)及当代北京地区方言中读音的差异①《蒙古字韵》的拟音参考照那斯图、杨耐思(1987),《中原音韵》依据杨耐思(1981),《合并字学集韵》参照耿振生(1992:175),北京的材料来自高晓虹(2009:40)。,找出铎药觉三韵在这一地区的演变规律(“/”前的为白读音,“/”后的为文读音,“-”表示无此音)。

略药 雀药 削药 着着火,药 勺药 脚药 疟药 药药蒙古字韵 lew dzėw sėw dzˇew s1ew ɡew ŋew jew中原音韵 liɛu/lio tsʰiɛu/- siɛu/- tʃiɛu/tʃio -/ʃio ki◦au/- ŋiɛu/ŋio -/io合并字学集韵 -/lio tsʰiau/tsʰio siau/sio tʂau/tʂo ʂau/ʂo kiau/kio iau/io iau/io北京 -/lye tɕʰiau/ʨʰye ɕiau/ɕye tʂau/tʂuo ʂau/- ʨiau/tɕye iau/nye iau/-

按照文读反映权威方言影响、白读反映本地音的观点,依据上面材料,铎药觉三韵在北京地区读-au也是有历史继承性的,《蒙古字韵》是最有力的证据。这一现象甚至可以向上追溯到更早时候。沈钟伟(2006)用契丹小字材料说明在辽代(907-1125年)的北方汉语中已出现-k尾和-w相对应的现象,如“洛”/law/、“药”/jɛw/,从而认为“在辽代带舌根韵尾-k的入声已经全面出现复元音化”。我们认为沈文的观点是可信的。幽燕地区原本为汉人传统农业区,地理上临近中原,中间并无山水阻隔,早期方言应和汴洛方言一致。但从晚唐开始,由于中原地区长期陷于动乱,幽燕一带汉人陆续亡归或被虏掠至契丹,与契丹人杂居在一起。《新五代史·卷七十二·四夷附录》(中华书局1974:886):

是时(注:五代时),刘守光暴虐,幽涿之人多亡入契丹。阿保机乘间入塞,攻陷城邑,俘其人民,依唐州县置城以居之……汉人安之,不复思归。

据何天明(1989:102)的研究,“自唐末以来,在燕云地区战乱的环境里,燕人军士多亡归契丹。实际上,主动北上辽朝境域的中原人,有时成千上万。不仅如此,从十世纪开始,契丹族不断南下,掠略人口和财物。于是更多中原汉人陆续进入辽朝境内。”幽云十六州是在后晋天福三年(938年)被石敬瑭割让给辽国的。我们认为,可能在幽燕地区被割让之前,在辽统治区内由于大量汉人和契丹人的长期接触,已经形成一种发展较快的“接触区汉语”。随着幽燕一带落入辽国手中,这种语音在这一带得到迅速巩固和发展,使之成为一种有别于中原地区语音的幽燕方言,即今天常说的“北方官话”。这种方言和中原方音的最大区别就是入声字的读音差异。在幽燕一带,铎药觉的-k尾很早就丢失了,消失后入声韵发生了-ak→-aw音变,并入了萧豪韵-au。这与《声音倡和图》反映的汴洛地区只是配在“豪肴宵萧”后是性质不同的两回事:汴洛地区的“配”与宋元韵图一样只是读音相近,幽燕地区的“并”是真正的并入。下面是我们为幽燕地区北方汉语构拟的发展过程:

前后比较可以看出,铎药觉在中原地区和幽燕地区是沿着两条不同的路径演变的,这其中最大的差异在于入声特征在北方幽燕地区消失后入声字的走向。这从契丹小字材料、《蒙古字韵》等可以得到证明;而在中原地区,入声的喉塞尾-ʔ则保持较长时间,迟至明清才在口语中消失,书面语中可能更晚,这也可以在很多北音系韵书中找到证据。

铎药觉在幽燕地区的演变方式随着辽、金、元势力的南侵,逐渐在黄河以北取得优势。而铎药觉在中原地区的演变方式则随着中原人民南下避乱而得以扩散至江淮,又进一步传播到西南。时至今日,官话中铎药觉三韵的读音仍基本保持着这两种类型的对立:北京官话、东北官话、胶辽官话和冀鲁官话为一类,中原官话、江淮官话和西南官话为一类。下面略举几个常用字为例(材料来自陈章太、李行健1996):

薄 雀 勺 脚 药 剥 岳 学沈阳 pau35 tɕʰiau213 sau35 tɕiau213 iau53 pau33 iau53 ɕiau35长春 pau24 tɕʰiau213 sau24 tɕiau213 iau52 pau24 iau52 ɕiau35南京 poʔ5 tsʰioʔ5 ʂoʔ5 tɕioʔ5 ioʔ5 poʔ5 ioʔ5 ɕioʔ5昆明 po31 tɕʰio31 ʂo31 tɕio31 io31 po31 io31 ɕio31成都 po21 tɕʰyo21 so21 tɕyo21 io21 po21 yo21 ɕyo21

总体看来,宕江摄入声在今天官话中的分布大致以黄河为界,表现为两种不同的类型。这两种类型分别与《中原音韵》的歌戈韵和萧豪韵相对应。两种类型的差异大致源于北宋,经北方女真人和蒙古人南下逐步确定下来。

通过铎药觉在中原地区和幽燕地区不同演变方式的比较,我们认为:是入声喉塞尾的保存迟滞了中原地区铎药觉的复元音化,从而影响了铎药觉三韵入声字的读音。保留喉塞尾表面上看是语音保守的表现,实际上是语音文雅的表现,这与中原地区语音的历史地位是一致的。幽燕地区读复元音现象应是语言接触导致语音快速变化的结果。

陈章太、李行健 1996《普通话基础方言基本词汇集·语音卷》,语文出版社。

段亚广 2012《中原官话音韵研究》,中国社会科学出版社。

高晓虹 2009《北京话入声字的历史层次》,北京语言大学出版社。

耿振生 1992《明清等韵学通论》,语文出版社。

何天明 1989 论辽政权接管燕云的必然性及历史作用,陈述主编《辽金史论集》第四辑,书目文献出版社。

贺巍 1993《洛阳方言研究》,社会科学文献出版社。

金钟讚、叶宝奎 2003 吕坤《交泰韵》音系研究,(韩国)《中语中文学》第33辑。

[清]李子金《书学慎余》,《北京图书馆古籍珍本丛刊·子部·丛书类》,书目文献出版社1995年版。

卢甲文 1992《郑州方言志》,语文出版社。

[明]吕坤《交泰韵一卷》,《四库全书存目丛书·经部·小学类》,齐鲁书社1997年版。

[宋]欧阳修《新五代史》,中华书局1974年版。

[明]桑绍良《青郊杂著》,《四库全书存目丛书·经部·小学类》,齐鲁书社1997年版。

沈钟伟 2006 辽代北方汉语方言的语音特征,《中国语文》第6期。

侍建国 2004 宋代北方官话与邵雍“天声地音”图,《中国语言学论丛》第三辑,北京语言文化大学出版社。

王力 1980《汉语史稿》,中华书局。

[明]徐孝《合并字学集韵》,《四库全书存目丛书·经部·小学类》,齐鲁书社,1997年版。

[苏]雅洪托夫 1986 十一世纪的北京音,《汉语史论集》,北京大学出版社。

杨耐思 1981《中原音韵音系》,中国社会科学出版社。

照那斯图、杨耐思 1987《蒙古字韵校本》,民族出版社。

周祖谟 1966 宋代汴洛语音考,周祖谟《问学集》,中华书局。