刘承范《利玛传》源流考略——以存泽堂《刘氏族谱》为中心

2014-05-14刘明强

刘明强

(肇庆质量技术监督局,广东 肇庆 526000)

2010年,利玛窦逝世400周年之际,《利玛传》横空出世,在国内利玛窦研究及中西文化交流史研究学界犹如引爆一枚重磅炸弹,引起一片震愕,反响甚大,笃信者有之,质疑者有之,半信半疑者居多。而国外汉学界对其却噤若寒蝉,一片静默,形成鲜明对照。这是因为刘承范的《利玛传》极大冲击了西方汉学界400年来对利玛窦、中国天主教传教史、以及明季中西文化交流史的以“西方话语权”为中心的研究成果。毫无疑问,这是一份足以影响利玛窦研究进程的明代中文文献。自《利玛传》公布后,国内学者李明山、孙宇锋、曾峥、黎玉琴、叶农、郑诚、庞乃明,旅意学者宋黎明、旅葡学者金国平等都在近期研究中多有引用。特别是历史学家汤开建教授的《明韶州同知刘承范〈利玛传〉的发现、内容及其价值》[1],是《利玛传》自公布后,近四年来国内学者对其研究之集大成者。对《利玛传》的深入研究,更有待后来者。作为刘承范之后裔、《利玛传》的发现者和公布者,笔者仅以此文,对《利玛传》之源流作一粗略考证。

一、民国甲寅存泽堂《刘氏族谱》之流变

刘承范之《利玛传》,现存于由笔者的曾祖父刘后清主修、于民国甲寅(1914)刊刻监利县存泽堂《刘氏族谱》序卷二中。因此,考证《利玛传》之源流,必须了解民国甲寅本存泽堂《刘氏族谱》的本末源流。而要了解民国甲寅本存泽堂《刘氏族谱》的本末源流,又必须了解监利“东平茶刘”和“存泽堂”堂号之来历。

(一)监利“东平茶刘”之来历[2]

在今湖北省监利县城郊,有八个刘氏聚集的村落:牌楼湾、东头湾、紫竹湾、张庙前坮、张庙后坮、老坮、新坮、榨坮,合称“刘八坮”。在“刘八坮”村,过去一进门,家家户户都有神柜,上有神龛,神龛里都供奉有祖宗牌位,上写“东平堂上历代始高曾祖考妣一派先人之神位”,左书“昭”,右书“穆”。“刘八坮”村的大部分刘氏族人自称为“东平茶刘”。与湖北省监利县一江(指长江,笔者注)之隔的湖南省华容县老鹳冲(今湖南华容县胜峰乡凤形村草堂),也有一支称为“东平茶刘”的刘氏族人。每遇大祭,湖北监利“刘八坮”村刘氏族人都会派出代表前往湖南华容老鹳冲参加祭祖活动。原来,监利“刘八坮”村刘氏与湖南华容老鹳冲刘氏有共同的开基始祖刘宗。刘宗原籍河北道山东东平府,北宋末官任提举常平茶课司 (一种负责财政税收的政府官员)曾因政绩优秀受到过皇帝的表扬。靖康之难发生后,刘宗与儿子刘隆曾在绍兴四年(1134年)与太行山义军首领梁青等人招募勇士数百人结忠义社,以响应岳飞抗金。刘宗生子刘隆,为华容刘氏第2世祖。刘隆曾与父亲一道组织忠义社,后跟随岳飞北伐抗金,官任副都统制,深受中原人爱戴。他死后葬在中原,当地人称他的墓为刘隆岗,以作纪念。刘隆生子刘宝,为华容刘氏第3世。刘宝也是岳飞麾下的一员虎将。因臂力过人,善使大刀,全军将士称他为“刘大刀”,受岳飞器重。南宋初,随岳飞前往湖南镇压杨幺起义,进驻湖南华容。因擒捕杨幺、招降杨钦有功,升任鼎州(今湖南常德市)刺史。后又在大破金兀术战斗中立大功,再升为都统制之职。1142年,岳飞被秦桧迫害而死,刘宝遂生归隐之意。因见当年进驻的湖南华容一带山川秀丽、地处偏僻而人民淳朴,遂辞官不做,奉祖父刘宗并家人一同来到华容老鹤冲隐居。在这里,刘宝供奉岳武穆的灵位,为他服丧达三年之久,以表达对英雄怀念。后来刘宝再度被朝廷起用,任淮南安抚使。完颜亮逼近淮南,刘宝见自己部队实力太弱,而朝廷援兵不至,知局势已无可挽回,便解散部队,弃官南归。刘宝还将他心爱的7尺大刀埋藏于自家住宅的西边,以示从此闭门封刀,终身不仕。刘宝生五子:兴、昌、谅、诚、皋。皋生二子:长曰文琳,次曰文义。文义又名文珍,生于宋绍兴甲寅,为副都统制。时岳飞为秦桧所害,文义痛岳飞之冤,于是终身不仕,并从华容迁监利锦水口,屯田自保,遂与华容别籍,为监利刘氏的始迁之祖。从此,刘宗的后裔就世居华容、监利两地,人丁兴旺,成为望族。明代,华容刘氏最杰出者为兵部尚书刘大夏,监利刘氏最杰出者为韶州同知刘承范。

(二)监利刘氏之字派

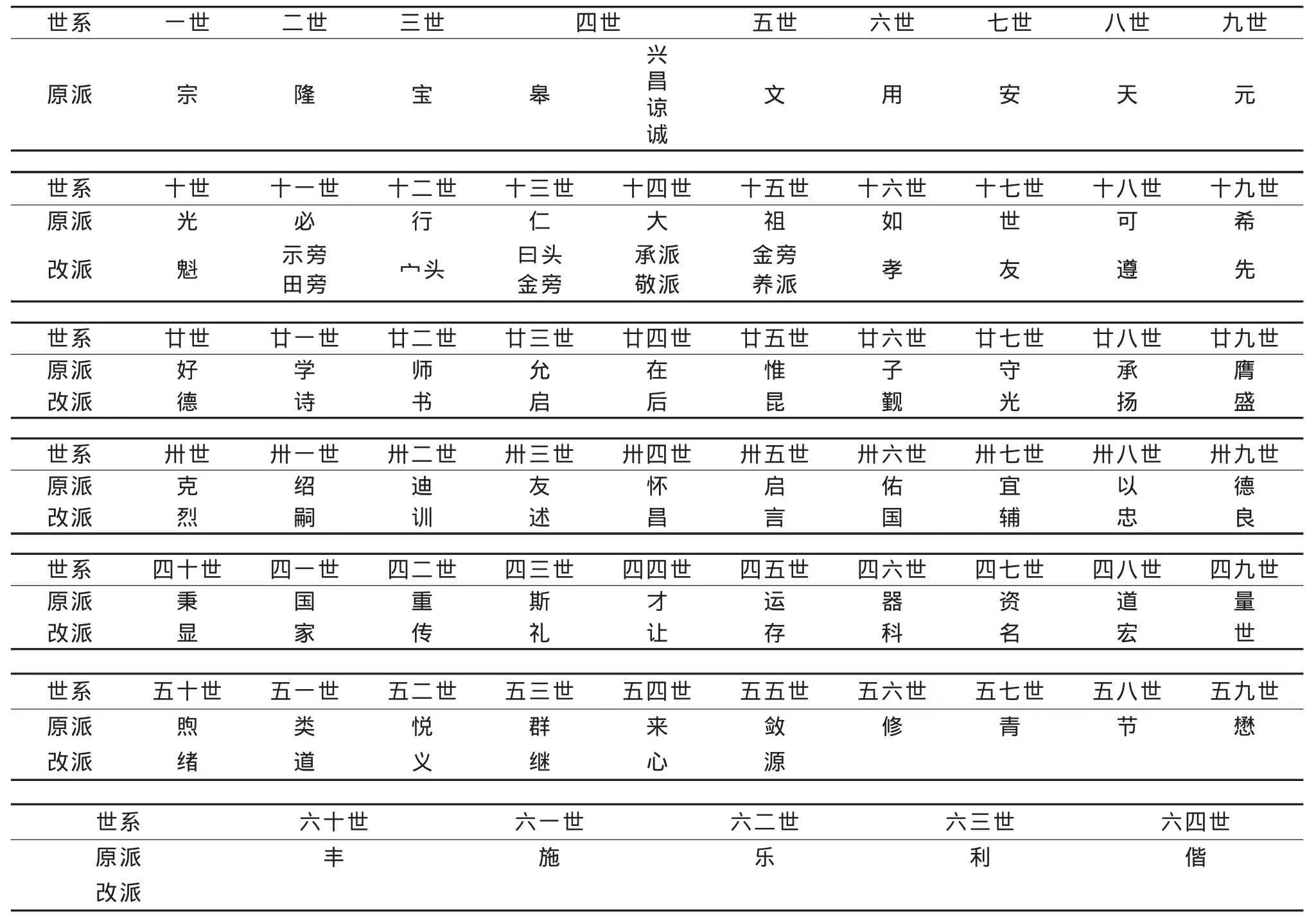

据监利汪桥东平堂《刘氏族谱》记载,华容监利刘氏先祖历来所拟派行如下:

原派一 :

宗、隆、宝、(兴、昌、谅、诚、皋)

原派二(用杰公、天源公拟):

文用安天元 光必行仁大

祖如世可希 好学师允在

续派一(忠宣公拟):

惟子守承膺 克绍迪友怀

启佑宜以德 秉国重斯才

续派二(承孝公拟):

运器资道量 煦类悦群来

敛修清节懋 丰施乐利偕

又据存泽堂《刘氏族谱》记载,从金旁派后起,用改派“孝友尊先德,诗书启后昆,觐光扬盛烈,嗣训述昌言,国辅忠良显,家传礼让存,科名宏世绪,道义继心源”。华容、监利东平茶刘原派及监利存泽堂改派对照,见表1。

(三)存泽堂堂号之来历

中国的每个姓氏,往往都有一些著名的堂号。这些堂号,或为该姓的发源地,或者为一个美丽动人的历史典故,有它非常深刻的含义。监利刘八坮村的刘氏族人,大多数用的是东平堂,指的就是该姓的发源地为山东东平。那么,监利刘氏存泽堂堂号又是如何来的呢?据存泽堂《刘氏族谱》记载,存泽堂堂号来源于监利刘氏十世祖刘魁与明礼部尚书杨溥的一段友谊:

吏隐公者,讳魁,元寿公子,字景星。其先,值元末兵乱,渔于云梦之野,曰锦水镇。后徙白洋,筑圩以居,即今刘家垸。我明御极始受辟,为邑诸生治大戴《礼》。石首杨文定公溥为诸生时,乐与之游,曾负笈焉……杨文定公以帷幄亲臣,辅导东宫。时大驾北征,定省有缺。上怒,罪及官僚,下文定狱,淹系数年,旧知无敢问者。公以会试入京不第,遂栖迟都门,亲为纳槖,饘焉。仁庙践柞,杨公为执政。举幽隐,拔淹滞,疏公名以请。上俞之,令有司劝驾,公力辞不赴。会有诏:凡举贡生,文卷到部而不愿服官者,负朝廷作养恩,发藩司充胥。公不得已,始就道。然引疾自称“不胜跪拜”,仅领四川大足县司训。寻告休。杨公知其不可夺,遣使者送之归。绘古木修篁一轴,题诗赠之。有“老干棱棱饱雪霜,苍岩深处倚幽篁。此生不作明堂梦,赢得山林岁月长”之句。复匾其居:曰“存泽堂”。作《存泽堂赋》以见志。事具旧邑乘,及太史内卿李少庄公所撰墓表中[2]178-179。

刘魁与杨溥同窗七载 (一说为师生关系,待考),两人关系密切,情同手足。杨溥对刘魁爱护有加,时时提携。后来,杨溥于建文元年(1399)中湖广乡试。次年,中庚辰科进士二甲十八名,授翰林院编修。靖难之役后(1402),明成祖即位,杨溥改授洗马、侍奉皇太子朱高炽。永乐十二年(1415),因为朱棣回朝后,太子迎接迟缓,招致朱棣大怒。黄淮、杨溥等侍奉东宫的官员均因此下诏狱,杨溥入狱十年。当时家人供食屡次断绝,而明成祖之意又难测,杨溥性命旦夕不保。然而在这样恶劣情况下,杨溥更加勤奋地阅读各类经史子集书籍,十年牢狱仍不辍。洪熙、宣德年间明仁宗即位后,杨溥得释,并升任翰林学士。后累官至内阁首辅、礼部尚书兼武英殿大学士。而刘魁则于永乐丁酉(1417)湖广乡试中举,此后3次参加礼部会试不第。在京参加会试期间,刘魁探望入狱的杨溥,并喂给他食物。杨溥复官后,举荐刘魁,刘魁不受。后刘魁不得已领四川大足县教谕,不久即告休。杨溥知道不可改变刘魁的意愿,就遣使者送他归里,并绘画一幅题诗一首赠与刘魁。后杨溥又赠给刘魁祖居“存泽堂”匾额,并作《存泽堂赋》云:“江流去不返,白昼倏己哺。每怀趋庭日,贻谋竟何如。阿睹多黄金,东郊有膏腴。衣食固云足,礼义豈容疎。朝提暮复携,谆谆在诗书。此心忘劳瘁,为我惜居诸。音容邈己远,霜露慨霑濡。所存惟手泽,展卷泪与俱。蓼莪不成诵,陟岵空踌躇。黄河润九里,朝阳生高梧。彼美君子堂,允矣恢前谟。”[2]150-151这就是监利刘氏“存泽堂”堂号之来历。

表1 华容、监利东平堂的源派及监利存泽堂改派对照①从表1可知,华容、监利刘氏同根同祖,一脉相承。

(四)存泽堂《刘氏族谱》之源流

民国甲寅存泽堂《刘氏族谱》原为刻板印刷,计印50部,每部16本。但这50部族谱经90余年的水浸虫蠹,兵燹世乱,仅留存“友”字号《刘氏族谱》一种,为监利县存泽堂《刘氏族谱》唯一存世者[2]1-7,堪称海内孤本。据存泽堂《刘氏族谱》中《历代修谱姓氏》[2]83记载,宋元明清民国,《刘氏族谱》历经 13次修纂:三世祖宋都统制宝公编;六世祖宋盖义士用杰公校;八世祖元赐进士汉阳守天与公修;十世祖明乡进士魁公重修;十三世祖承德郎诰封赠奉直大夫昪公续修;十四世祖奉政大夫承范公续辑、迪功郎承叙公佐理;十六世祖岁荐士光孝公纂修、恩选拔友芝公订正;二十一世祖邑庠士肄诗公纂辑、职员勤书公佐理;国学书易公校阅、副户书青公佐理;二十二世祖贡生书榜公主修;二十三世祖庠士启凤公纂辑;二十四世增生达后公续修、职员楷后公佐理;试用知事后清续修、二十五世荆南肄业生昆勤佐理、太学师范生昆涛佐理。

民国甲寅存泽堂《刘氏族谱》收录了41篇历次修谱时的序(叙)、跋。这些序(叙)、跋,或由历代修纂者所作、或由刘氏历代绅衿所作、或由各级官员所作、或由社会贤达所作。从这些序(叙)、跋记载中,基本可以弄清存泽堂《刘氏族谱》之源流:

监利刘氏,肇基山东东平,其始祖为刘宗,宋时为茶课官;二世祖刘隆及三世祖刘宝,均从岳飞抗金,因功官都统制。岳飞遇害后,刘宝散其部曲,徙居湖南华容。至五世祖刘文义公时,由华容迁至监利,遂有监利刘氏一族[2]8。而《刘氏族谱》之创修则始于三世祖刘宝,其后各代又多次续修。明黄虞稷《千顷堂书目》卷十载:“华容刘氏族谱四卷”[3],万斯同《明史》卷一百三十四亦录“华容刘氏族谱四卷”[4],可知华容《刘氏族谱》在明代即已在坊间流传。而监利《刘氏族谱》始修于元代汉阳达鲁花赤刘天与公。

据明柱国太保、礼部尚书、武英殿大学士、太师太保、南郡杨溥宣德年间所作《赠刘君景星族谱叙》称:

宗法废而后有族谱,揆之古道固不同,其序族属维持恩爱之意,未始不同也。然必有世泽,有贤子孙,斯能保其久而不替,观于章华刘氏可见矣。刘始祖宗,山东东平人。二世祖隆,宋靖康间,从岳飞图复中原。隆子宝,勇略过人,兼为飞所重,以破兀术功授都统制。及飞遇害,宝遂散其部曲,自淮右逾大江,卜居华容,距今十三世矣。其谱始编于宝,再修于六世祖用杰,又再修于八世祖天与。章华往时多故家,久而衰替,今所存者十不二三,而刘氏之族益盛于前。余友刘君景星魁者,实世家苗裔,往以天造草昧,别族监利,每与余谈及世系辄泣下数行。今魁暨行简兄弟,犹然欢若同胞,两族之人皆笃于孝友,以行谊见称,敦尚诗书礼仪以训后人。盖其世泽涵濡之深,而子孙能承籍之也。是谱之作,刘氏数百年族属一览在目。于以知千百人之身,本乎一人。由是生相庆,死相吊,贫穷患难相賙恤,不致视之如途人。从兹天伦益厚,世泽益深,和气充积之余,又必有贤子孙超乎其后矣。唐有宰相世家表族谱云乎哉。[2]43-44

据明赐进士第、中宪大夫、知广东韶州府事、南京陕西道监察御史、奉敕巡视凤阳等仓、兼督京储携李陈奇谋万历癸卯(1603)所作《赠章华刘氏族谱叙》称:

刘出陶唐扰龙累后,食邑于范,汉起丰沛,弥布天下。监利之族,盖自华容徙。而华容之族,又自东平徙云。谱自宋元明兴以来,凡三修矣。迨今十四世孙郡丞洪卿氏,概前谱之未备,而续辑之。书成走使历千里,徵余以弁诸首。缘余与洪卿,同守韶阳,谊同兄弟,悉其家世旧矣,乌得无言。[2]46-47

据监利刘氏先祖刘光孝崇祯癸酉(1633)所作《刘氏族谱后叙》称:

呜呼,刘氏谱遂成矣。此谱在十世祖明乡进士景星公重修。若今日之役,尽发端于诰封公,编辑于奉政公,又阅一世至光孝,始纂其成。凡历四世而后就绪,不已难乎。要之,光孝何能任此?特以奉政公之遗编纂而辑之,斯不负当日呼而命之之意耳。手泽如新,慈谕如面,虽欲退避而不得。况衰龄七十,人寿几何?更欲逡巡,则散轶又不可知。毋宁后之视今不犹今之视昔乎!六月间,以芝儿往省应试,端居独坐,猛然思及,汗洽背矣。遂捡遗稿,一一次序,间有损益,原无者补之,时变者通之,亦不过仰体德意。知今日而在亦所首肯者。是役也,始于六月二十五,成于七月十九。以龙钟之躯,目若益明,臂若益健,不觉遂尔竟业。意祖考有灵,阴牗呵护,俾衰弱老孙,继此志事耶?后此而起者,当有亢宗之贤,复阐扬而光大之,则此亦未始不可备采择也。[2]38-39

据监利刘氏先祖刘遵贵康熙三十九年(1700)所作《刘氏族谱后跋》称:

吾家自东平徙岳之华,始迁公宗也。自华籍监利,五世祖文义公也。历今十有八传,修谱者代有闻人。不有作之者启于前,述之者承于后,族事虽蕃而谱法渐失,以致亲疏失其序,昭穆乘其伦,其不等至亲如路人者,未之有也。迄后韶阳公(即刘承范)解组归里,编辑将成,因臂疾不举,遂以遗稿授之光孝公。当其时,公不以耄老倦勤,条理其传帙,传纪其品谊,秩秩纶音,谆谆家训,而祖宗之劳规不朽。天朝之宠锡,如新录其艺文,列其赠言,至今手泽犹存。善继善述,非我光孝公其谁与归。[2]48-49

据监利刘氏先祖刘诗炳乾隆乙未(1775)所作《刘氏族谱后叙》称:

余姓族谱自十世祖乡进士景星公重修,传于诰封公编辑,复于奉政公纂而辑之。时公因臂疾不举,爰以藁授之光孝公。公得稿而谱遂以成。时则在明崇祯年间也。越至清康熙间,贵祖见谱内系传,多存空白,续而补之。而“遵”、“先”之派始定。今“先”派以下,目击六代,未有系传,非踵而修焉,是先人所隐憾,即子孙所难安也。炳虽不敏,木本水源之思,殷然其难已矣。为之接修世系,补葺小传,俾自今以往,子孙之繁衍,某支、某派、某房,条分缕晰,展卷可识也。至系传更余空白,或续或补。后之视今,亦犹今之视昔。是又炳之所厚望也夫。[2]38

据监利刘氏先祖刘肄诗道光戊戌(1838)所作《刘氏族谱序》称:

其创修谱系者,则三世祖统制宝公也。嗣后续辑,代不乏人。在华邑则有若用杰、天源、行简、仁宝诸祖;在监利则有若太守公天与、吏隐公魁、诰封公昪、奉政公承范、耐庵公錝、岁荐公光孝、燃藜公遵贵,下暨族兄步云公诗炳,皆仁孝诚敬,有以上光乎祖考,下启乎孙枝者也,乃谱传累世,修经数届,均已缮写成牒,而未能刊行于族。

族侄会一、兼三弟兄,乃诰封、奉政二公嫡裔,切念本源,于道光辛卯(1831)岁,有赎田保墓,刻谱垂远之商。余当以力小不堪任重,智小不堪谋大为辞。今两侄果仰体祖志,光复先业,庶几可慰告诰封、奉政二公之心,而妥诰封、奉政二公之灵矣。前岁乙未(1835),余承族不弃,公举总理家政。丙申(1836)、丁酉(1837)两岁,余春秋入祠承祭。族诸贤暨会,侄等屡以镌谱嘱余。余于此时虽愚昧鲜识,自携责无可贷。爰遵祖制,率谱旧章,忘其谫陋,亲校付梓,并叙刊会一弟兄事,阅十年余而告成。[2]26-27

据监利刘氏先祖刘诗贯道光戊戌(1838)所作《刘氏族谱后叙》称:

余每检敝笥,详阅旧谱。自宝公谱载相传,仅有隆公年、月、日、时,以上无闻焉。又有承范公之编辑,光孝公之纂修,而先代名号、懿行、墓图、地志,何缘德悉。更仗遵贵公校阅世系,以及考据文艺、大小内外等传,谱于是始得称备。

惟恐世远年深,致谱之散佚而失传也。自兹以往,藉非校对、镂书,保无简蠹编残,亥豕贻戚,不足以信今而示后乎。唯幸丁酉秋(1837)族兄户首雅三公,暨族中贤能者,以镌谱来商,余不胜击节。又得族兄诗炳公有手订续谱数册,罔有遗漏,因与互相参考。走巡各先茔碑板,并绘其图而谱之,规模粗就。于是命次子书黻,南北趋乘,亦襄校画而谱之,大功告成。[2]28

据监利刘氏先祖刘书准道光戊戌(1838)所作《族谱后叙》称:

但谱之修,自三世祖宝公,而后凡十届,类皆缮写成帙,未有镌本,斯盛中稍不足也。岁道光丁酉(1837),族叔诗贯公,孝思不匮,有继修付梓之意,适准训蒙祖祠,承公垂青,示准曰:“余等族谱,自族祖遵贯公,承诸先哲纂修,而后几百年有族兄诗炳公,于乾隆五十四年(1789),勤劳搜访,增添世系,十年之久,治成缮本,诚有裨于后代。兹越五十余载,部帙不无散佚,简编亦多朽残;余欲微竭鄙诚,本先人之旧规,再汇刻修。俾后贤有志者,更易为联本而收族。”……于戊戌春(1838),遂乃设局家庙,罔辞寒暑,不惮勤劳,与族贤参互考订,寿诸剞劂,阅一载而告成。[2]30-31

据监利邑人、刘氏姻亲、台湾知府朱材哲道光戊戌(1838)所作《刘氏续修族谱序》称:

刘氏迁监二十余世,计年六百余载,自三世祖宝公而下,若天与,若魁,若承范,若錝,若光孝,若遵贵诗炳诸公,皆缮写族谱于前,可谓有开必先矣。今公等因而厘订修明之?从而剞劂刊刻之。先为总图以溯其源,次分世系以疏其流,次刻小传以纪其行义。俾后人知所由来,咸有以观法兴起焉,可谓丕承厥绪矣。举甚难之事,以告厥成功,令后之视今,亦犹今之视昔,岂不休哉。由兹长发其祥,媲美东平华容诸宗,百世莫量矣。今因刘氏诸公谱事告竣,邮寄入都请序,因即见闻所及者,略言之;后之钟其门者,务存忠孝以光祖功宗德云耳。[2]40-41

据民国甲寅存泽堂《刘氏族谱》主修户首、笔者的曾祖父刘后清民国三年(1914)所作《续修族谱序》称:

族之有谱,由来久矣。所以述先德,示后嗣,纪世系,序昭穆也。自古名儒硕彦,如河东柳氏,庐陵欧阳氏,眉山苏氏,紫阳朱氏,罔不以是为兢兢。清何人,斯敢语是事?忆自前清光绪季年,谬掌族事,即以此事为前提。自维学识谫陋,惭恨而止。去冬又承族众不弃,继续任事,举前所未竟之志,来相勖勉,清义不敢辞。顾念吾宗谱帙,自前清道光戊戌雅三公纂修后,迄今垂七十余年。其间陵谷变迁,星物移换,网罗蒐缉,岂不甚难?然又不可以难自阻。爰商之诸同志,热心毅力共襄厥成。于是任采访者有人,任集赀者有人,任编辑校对者又有人。通力合作不数月而蒇事,皆诸君子赞成之力也,清何力之有焉?惟清既私幸克竟其志,又嘉诸君子之相与有成也,爰缀其颠末于此。[2]7

而据民国甲寅(1914)刘氏先人刘承向所作《续修族谱跋》称:

我族自宋世三世祖宝公创修世谱,迄元代八世天与公,明时十世魁公、十三世昪公、十四世承范公,亦相与赓续修明。故朝凡屡易,而烈烈家传,适如绳贯丝牵,毫无紊乱。嗣是若錝公、若光孝公、若遵贵公、诗炳公,类皆缮写成牒,未有镌本。前清道光戊戌(1838),祯房裔肄诗公、祥房裔启凤公,始付梨枣。然两房分修,未免各树一帜。越光绪丙戌(1886),启镛公与达后公亦同时分修。由今考之,有已经剞劂者,有仅成墨谱者,功不一致,究属缺点。[2]14-15

汤开建先生认为,上述序跋清楚地介绍了民国甲寅《刘氏族谱》完成之前旧谱的创修、续修、刊刻等情况。可以得知,《刘氏族谱》始创于宋,为岳飞部属刘宝所创,元明时期均有续修。(华容)《刘氏族谱》在明后期仍见坊间流传,并著于多种书目中。监利刘氏始于刘宝之孙刘文义,“迨五世祖文义公,由华容迁监利”[2]8。至其第八世元汉阳达鲁花赤刘天与[2]154时,方创修(监利)《刘氏族谱》①据湖南图书馆编:《湖南氏族源流》,岳麓书社,2006年,第256页称:“(刘宝)卜居华容老鹳冲。六传至文珍公,文珍公长子用明子三:安器、安鼎、安泰。安器生天泽、天浩,子孙世居东山;安鼎五传不祀;安泰生天与、天常,天与迁监利,天常迁柏木港。泽、浩、常三房族谱创修于宋乾道九年(1173)”。此处介绍(华容)《刘氏族谱》不确,其始创谱者应为刘宝,而乾道九年(1173)泽、浩、常三谱应为续修,而不应言创。。其后,第十世刘魁,第十三世刘昪、第十四世刘承范亦曾续修族谱,但由于刘承范晚年“得疾,左臂不能举,谱成十九,而竟辍矣”[2]189-190。后刘承范将自己编辑好的遗稿交予其族孙刘光孝,而刘光孝“条理其传帙”进行整理,于崇祯六年(1633)完成[2]39。但元明族谱均较简略,直到清康熙刘氏先祖遵贵公时,才“校阅世系,考据文艺、大小内外等传,谱于是始得称备”。也就是说,到康熙时,《刘氏族谱》已经是一部十分成熟完备的族谱,并列有“艺文”等志,及大小内外等传。上述考证,笔者完全认同。

二、《利玛传》与民国甲寅存泽堂《刘氏族谱》的关系

汤开建先生继而推论,刘承范的《利玛传》即是刘承范本人在修族谱时将其诗文并《利玛传》录入其中。但“编辑将成,因臂疾不举”,刘承范将自己编辑好的遗稿交予其族孙刘光孝,而刘光孝“条理其传帙”进行整理,于崇祯六年(1633)完成[2]39。刘承范的诗文及《利玛传》就是此时录入“艺文”。到刘遵贵康熙修谱时,正式进入“艺文志”。但是,遵贵公康熙谱及之前各谱均为缮写本,而未镌刻。直至道光年间,由刘氏先祖刘肄诗领衔承修《刘氏族谱》,历时十余年,道光戊戍(1838)谱成,并镂版印刷,故《刘氏族谱》有刊本行于世。至光绪丙戌(1886)又有刘启镛与刘达后两人同时分修《刘氏族谱》,该谱一半刊刻一半墨谱,殊不一致,受族人指责。又至民国甲寅(1914),由刘氏先祖户首刘后清主修,副户首刘昆勤、刘昆涛等人纂辑,重新修订《刘氏族谱》,并刻板印刷,则视为现唯一存世的监利县存泽堂民国甲寅《刘氏族谱》。现存民国甲寅本《刘氏族谱》中,保存了大量的民国以前的旧序跋、旧传及旧诗文。从这些序跋诗文大量的保存,可以窥见民国甲寅本《刘氏族谱》是一代一代传抄续录而成。而且,从族谱的体例、编制及纂修的规格极为严谨的情况来看,故《刘氏族谱》虽“朝凡屡易”,但“烈烈家传,适如绳贯丝牵,毫无紊乱”[2]14-15。正如刘氏第二十二世先祖书准公所言:“自宗公以下,凡属一脉,无论聚处,分居,查每届所修之谱,本源支派,俱已晰载有条不紊。其有德行素著,才能足法者,与夫仕宦之褒封,节义之旌表,亦实录罔遗,并未铺张扬厉。拔援一时名公、钜卿,借为家乘光,真不啻朝之有信史也。”[2]30。尤其值得注意的是,民国甲寅《刘氏族谱》避清讳者处处皆是。如“而主者按辔寍徐”,此处“寍”字当以缺笔避道光帝旻宁之讳;如“唐元荘,白馬駝經”,此处“元”字当为避康熙帝玄烨之讳;如“以《蒸民》《元鳥》章問”,此处“元”字亦当为避康熙帝玄烨之讳。可证民国甲寅本所录旧文,全是照抄道光刻本之录文。上述推论,于理有据,笔者完全赞同。

正如民国甲寅 《刘氏族谱》纂辑刘昆勤所言:“凡观谱者,展卷时须严整衣冠,焚香净几,祖考当尊也。此皆先公订裁编辑珍藏手泽,当重也。忆所卷写字句语意,余等再三校对,未敢忽略,弟恐谱内稍有讹舛,实因头绪纷繁,出自无心之错,惟尚存疑阙文,以俟异日删修,毋得妄为涂注、圈点。”[2]6据此可看出民国甲寅本《刘氏族谱》纂修之严谨,亦可看出民国甲寅本《刘氏族谱》之源流。

三、刘承范其人及事功

民国甲寅本存泽堂《刘氏族谱》收录有《旧传·承范公传》:

奉政公者,讳承范,字洪卿,号阳华,诰奉公第五子也。生而颖异,十二岁补弟子员,十四岁应乡试,对策卷不能尽,夹行以书。按君异之曰:“如此孺子,而有此抱负,当是天才。”竟未售,归来益勤学笃志,居小楼三年,足不履地。每小试,则必首多士。凤竹徐公,校楚士尤极赏之,食廪禄。一时如中丞杨公,太守赵公,皆引为知己。奈数奇不遇。至穆宗御极,恩入南雍,又困屋场数次。乃叹曰:“是余之命也。”遂谒,选授河南淅川知县。

新政之初,即擒巨猾窝访者。先是邑有藩吏某,每凭藉城社,挟制官府,剥噬胥吏、乡民,莫敢谁何。公知之,处以重法。适新按君入境,察之此辈为祟,移文府、州、县,云能拿解者,即为廉政,不则,人可知已。然文未至,而公已先具申矣。按君深为激赏,自是政治日益有声。县多逋赋,公为清丈,量以均之;学久无科目,公乃立会,每月给稞纸灯油,自为讲授书义,批阅会文。诸生彬彬兴起,后有全,遂即领解额,作人之效也。

两台交荐,三载考绩,得蒙宠褒,荣其所自。既复留秩普安知州。普安杂夷,素称难理。州治无城,去卫城二十里,苗贼屡犯,武弁多秦越视之。公言于上,题请迁入卫城,文武共治,而后得免于患。其作兴学校,亦如在淅川时。得人更盛,如蒋傑、董绍舒、刘洵龙、蒋楷、何汝台诸君子,皆其素所拔识培养者。胥成进士,领乡贤,且为名臣,至今诵之。又抚绥夷民及土官,皆乐为用。时有征剿,战则必克。有云南土知州,名者既用,据罗雄作乱,与普安接壤。未乱之先,公早识之,乃戒其夷之兄曰“隆酋”者,定计诛之。以故兵部叙公之功,有“令隆酋输诚慕义,致逆党一时授首,计定而声色不动,功成而边徹奠安”之语。钦赏银十二两,以旌之。两院交荐考绩,复诰赠。两承天宠,真奇遇也。即诰封公之受赠,亦以此。

后迁广东韶州二守,两省两院皆为报公太轻,以书来慰,慰之曰:“华阳之骏,日可千里,而主者按辔寍徐,不欲尽以一日之力也。”又曰:“以公之才不得一第,竟为资格所限,惜哉!”乃至韶阳郡倅,无甚烦剧,职属练兵,而时亦清宁,无所用之。惟辟一书院,与太守陈海楼诸同僚,杯酒吟咏,为一风流太守。有南华寺胜地,在韶境,时往探奇选幽,山水自娱,冷然又为仙吏矣。

宦况正适,家难瀳加,二子早世,遗孙亦殇。仅有一女,至是又不寿。遂决然解祖,不可复留。归来一无所事,乃以旧日所读书处凌云宫,在城东隅,因湫隘,移之东郊,更加宏敞。日与方外禅僧,谈西方教典,或来祖居观田,以自适。立弟东乡公二子鋋为嗣,末年续举三子,而公亦畅然矣。

生平于精举业一途,每谈及,辄掀髯兢奋,缕缕不能休。亦尝指授光孝,望以大事,而光不能副。光入试,公在家,望捷不至。有句云:“远征莫卸黄金甲,长算犹悬太白旗。战到日酣警未捷,凌烟图尽是何时?”莊诵斯语,泪不觉冷冷下矣。一日呼光曰:“吾家世,亦不可为不远,而谱帙散佚,族无所纪,恐后不相属,与外人无异矣。吾欲修谱,汝其助吾。”光唯唯应命,遂脱藁以示。光,一时习举业,才浅陋,不能赞一词,但谨藏之,以俟其成。无何公得疾,左臂不能举,谱成十九,而竟辍矣,伤哉![2]189-190

《明史》、《实录》、《国史》等均无其人之载。现存官方文献中最早记录刘承范事迹者当为(万历)《贵州通志》,其文载:

州治:旧治在营盘山左。万历十四年知州刘承范条议,以郭外不便,呈详抚按,会题以城内守备司,相易凿山拓地,创建公署。[5]181

同书又载:

(普安州)介滇黔之间,为兴古地,故有州地无城郭,迁于入卫城自今日始。州之守刘子承范谒吴子请曰:“兴古,边陲重地也……”,厥既得卜于守备之旧署,而承范亦以觐事毕,复任受命。[5]535

天启刊本的《两浙名贤录》有《贵州按察使陈观甫顺正》一传,其中载:

滇台檄捕叛酋继荣、颐正,谍知继荣与土舍隆串密,乃召降。客授方略,敕与守备丁继文、知州刘承范夹击擒之,俘于滇鲁沟。[6]

乾隆《普安州志》亦有多处刘承范之事迹记载:

《普安州志·职官志》:刘承范,监利人,恩贡。万历间任。[7]55

《普安州志·城池志》:州治旧在撒麻铺,继迁海子铺,再迁营盘山左,皆无城郭。明万历十四(1586年)年,知州刘承范详请会题,移入卫城。[7]31

乾隆《普安州志·艺文志》记载刘承范在普安州知州任上的事功最详者,则为云南兵备副使邵以仁《普安州题名记略》一文:

会今上轸念边计可,大中承舒公、侍御毛公奏迁治入卫城,而郡守刘大夫躬任劳费,多方经划,四阅月而告成,详任学宪吴公记中……考之郡籍,询之父老,若陶梁之抚字,袁黄之清廉,徐之刚介,以至萧之镇静,苏之振作,赖之贞纯,固守之表表者然。要之名实合一,功在社稷,则自不佞有知,惟刘大夫一人而已,故书之为记。[7]120

据斯信强先生考证,上文中,陶,为陶文靖,万县人,乾隆《普安州志》说他为“宣德间知普安州,裁决庶务,皆迎刃而解,时称能吏。”梁当指梁贵,星子人,弘治间知州。袁为袁宁,新化人,乾隆《普安州志》说他“宣德间知普安州,廉介有为,时诸夷争地,互相攻击,屡年不决,宁力解之。后以诬去,普民恤之。”黄,为黄雄,乾隆《普安州志》说他为“乌程人,进士。弘治间知普安州,廉洁不苟,每巡行,裹粮自给,丝毫无取。又明察善断,从前积弊,一时尽除。”徐,为徐世用,宿州人,乾隆《普安州志》说他为“嘉靖间知普安州,刚直不挠,民资保障。苗夷有不率者,以德怀之,遂遵约束,不敢携贰。”萧,为萧凤来,泰和人,嘉靖间知普安州。苏、赖,则指刘承范最近的前任苏兆印(南海人)和赖万玙(永安人)。经过搜读地方史籍和询问父老乡亲,邵以仁认为,他们皆卓然而立,留有好名声;然而,为官一任关键在“名实合一,功在社稷”,而能达到此境界的只有刘承范一人而已。

记载刘承范任淅川县知县事迹稍详的当为(雍正)《河南通志》:

刘承范,贡生,湖广监利人。万历初知淅川县,丈地均粮,开兴化堰,灌田数百顷。[8](咸丰)《淅川厅志》亦载:

刘承范:湖广监利,恩贡,别号华阳。万历八年任,修儒学奎楼,丈量田地,开北渠,又开兴化堰灌民田。升贵州普安州知州,祀名宦。[9]

记载刘承范任韶州府同知事迹较详的是 (清)《曹溪通志》:一为《重修南华寺碑记》;一为《常住旧设香灯田》。

由两广总督刘继文万历辛卯年(1591)撰写的《重修南华寺碑记》称:

南华,韶南名刹也。先是西国异僧掬水览山,扬言于众曰:“后百六十年,当有无上法宝于此演法。”既而能禅师起自新周,手法黄梅,得衣钵之传还,果说法斯地,其徒称为六祖。适协僧期,而寺从兹建矣。自唐迄宋,代有诏褒,莫可殚述。明与,宣庙则有金书《法华》及绣绒罗汉之赐,英庙则有金书《华严》及护持敕书之赐,孝庙、世庙则有九莲观音与护持金牌之赐,而宪庙御制《坛经序文》尤炳如日星,学士大夫咸服膺焉。昭哉!寺之为国重也,非他琳宫梵宇侔。第岁久就圮,本来说法诸国,幽然无光,而廻廊一带,虫啮且尽,寺骎骎非其旧。且宪庙《序文》建有碑亭,英廊敕书杂奚囊,甚非所以妥神灵而崇国宝也。直指程公观风其地而有慨焉,为之迟回者久之。适住持以修理状请之府,府上之道,道上之直指及余,咸可以请,委官勘计,幽者更而爽之,蠹者易而新之。英庙敇书碑亭与宪庙《序文》东西并峙,又称廊。御经阁以广经书图籙之藏,又更坛门外挹翠亭,竖一石坊,题曰“岭南第一山”,以示雄瞻,是役也,经始于庚寅年十一月初二日,落成于辛卯年闰三月十五日。计费仅捐金一百八十八两,而古刹焕然一新矣。余因为禅教与吾儒未始不相发明,吾儒曰“性善”,又曰“人性上不加一物”。彼则曰:“明心见性”。惠能顿悟自性偈曰:“本来无一物,何处惹尘埃。”因此遂得信具,卓为南宗,揆厥本旨,实默与吾儒合。且骜桀之徒,顽嚣之妇语,以圣谟王法。彼皆悍然不顾,而一语之以禅家之因果,则靡不降心而揖志焉。惟恐不克于佛氏之收,以庶几于善之什一,则禅教又自阴助吾儒者也。故《御制坛经序》亦曰:“佛,弼也。”谓能弼此教而隆大行,此列圣褒崇本意也。岂谓求福田利己而皈依之耶!知列圣褒崇本意,则今日修葺之故可知已。是役成,而下使小夫愚妇益与起其为善之心。中使吾儒之徒因禅悟性各自得其本来,上则不惟永护御珍,而列圣弼成世教之意又至是而益光大矣。倘所谓一举而三得焉者非耶?向非直指公之目击而决其议,亦安能不日而成,若斯之速耶!予幸赞直指而乐观其盛也,故遂为之记如此云。直指公名逹,号信吾,清江人,登万历丁丑科进士。与议则分守岭南道、左参政李君的阳,带管分巡屯盐道游君朴,分巡道佥事王君制,韶州府陈知府奇谋,黄推官萃秀。而任勘督之劳者,则同知刘承范也。例得并书。[10]76-78

而《常住旧设香灯田》称:

十七年(1589)秋,知府陈公奇谋莅任,睹僧人累累赴诉,因谓同知刘公承范曰“夫僧户蛋户,均曲江编民也。今以蛋户逋负之故,而算及僧田,又不得已而算及六邑,非策之得者。”遂相与按往牒、参舆情,上之督府。……其复田始末,具在《王臣外护碑记》章[10]16-17。

对于刘承范之事功,(光绪)《荆州府志》将刘承范父子合传称:

刘昪(原文误作“昇”),字成之,嘉靖辛卯举人,除巫山知县。旧有茶税令,多侵渔入已,昪不欲自染,乃请输于府,地当峡口要到,民苦迎送,昪出金募人应役。由是民力少纾,县人立祠祀之。子承范,字洪卿,隆庆丁卯恩贡,除淅川知县。治最,擢普安知州,又迁韶州府同知。承范为政明敏,辅以权略,所至有声。在普安计擒土酋,在韶州条议香山澳事宜,洞中机要,上官重之。[11]

(康熙)《监利县志》记刘承范其人更详:

刘承范,字洪卿,号阳华。父庆阳公,治巫山,以循良著者也。公行五,幼擅颖异,博习经史,稗官小说,无不通究,而才识超迈,足以干运之试,辄冠军乃艰一第。隆庆改元,恩选入成均,授河南淅川令,以治最。擢守普安州,考成升韶州府二守,所至著威惠,系去后思,恩纶再赐于庆阳公,有光焉。公为政精明严密,辅以权畧,往往出人意表。至培植人材,温蔼不啻良师,造就为多。中州全璲,领解联捷,普安蒋杰、董绍舒、刘洵龙、何汝台辈,皆起家名宦,树人为国,勿可谖已。最奇者,任普安时,计擒滇土酋,既用不折一矢,拔数万之兵,受钦赏银两。在韶州,条议香山澳事宜,招携怀远,欢声动地,督台推重。因受西师利玛窦谛语,遂决计归家居,建祠堂,立家训,收族敬祖,规条皆可师法。优游二十余年,晚举三子,盖治行在朱博、张敞间,而阴德与释之,于公等既多受祉宜哉。[12]

关于刘承范之事功,尤其值得关注的是,汤开建先生考证后认为,一是刘承范 “条议香山澳事宜”,使两广总督刘继文变歼灭澳夷之方策为“以安诸夷向化之心”的经营策略。二是从刘承范《利玛传》的发现到深入研究,可以看出刘承范与利玛窦两人有着十分密切的关系。仅在该传中,就记录有刘利之间的七次交往;而这其中几次交往均可对应《利玛窦中国札记》中的“副长官”。如果这个“副长官”即刘承范,而非以往的解释“方应时”和“吕良佐”,即可证刘承范在利玛窦早期的与中国士人交往的生涯中,两者关系是最为密切的,其关系密切程度甚至超过利氏与肇庆知府王泮的交往。笔者认为,虽然刘承范在韶州同知任上时间不长,但其与利玛窦交往密切,实际上是利玛窦等传教士(西域僧)在韶州时的保护人。其《利玛传》如实记录了利玛窦在肇庆、韶州的生活、传教细节,是极其珍贵的历史文献。刘承范在中西文化交流史上应占有一席之地。

虽然刘承范《明史》无传,明代文献亦无多少文字涉及,赖方志、族谱之记录,可得其生平概貌。刘承范,字洪卿,号华阳(一作阳华),为诰封公刘昪第五子。刘昪,嘉靖十年(1531)举人,任陕西庆阳府通判,后承子爵,诰奉奉直大夫。族谱《刘承范传》称,承范“十二岁补弟子员,十四岁应乡试……竟未售,归来益勤学笃志,居小楼三年,足不履地……奈数奇不遇。”[2]189,据《荆州府志》,承范“隆庆丁卯(1567)恩贡”,又据族谱《刘承范传》“至穆宗御极,恩入南雍”[2]189,则知刘承范在十七岁后入南京国子监读书。以此推知,刘承范约生于嘉靖二十九年(1550)。据刘承范《利玛传》称,“西僧履历行藏,皆余所目击者,真生平奇遇也。故传之以誌岁月,后见所著,有《天学初函》诸书行于世。”则知刘承范逝世应在《天学初函》刊行本出来以后,查《天学初函》刊刻于崇祯二年(1629)①徐宗泽《明清间耶稣会士译著提要》,上海书店出版社,2006年,第219页称李之藻“1629年卒,《天学初函》者,其卒前一年所刻”。而据方豪考证,李之藻逝世于崇祯三年(1630)年,则《天学初函》应刊刻于崇祯二年(1629)年。参见方豪《中国 天主教史人物转》上册,《李之藻》,中华书局,1988年,第122页。,则知刘承范逝世应在崇祯二年之后。又崇祯六年(1633)刘光孝纂修《刘氏族谱》谱成时,刘承范去世不久,则知刘承范逝世应在崇祯六年之前。故刘承范的生卒年约为1550?—1633?年。由于存泽堂《刘氏族谱》未记载刘承范之生卒年,且刘承范墓及墓碑在文化大革命期间(1972)被毁,故刘承范的确切生卒年有待进一步考证。

刘承范在刘氏家族中虽不是官宦最显者,但由于他亲自主持了明万历间存泽堂《刘氏族谱》的纂修,在整个族谱艺文部分,所保存刘承范诗文的份量是最重的。这亦可反映刘承范对《刘氏族谱》旧谱的编纂影响之大。

四、余论

刘承范之《利玛传》是目前已知的记录利玛窦早期在肇庆、韶州活动情况的唯一一份中文文献,其珍贵性毋庸置疑。它对中国天主教传教史和中西文化交流史研究具有里程碑式意义,其重要性之一就在于以真实史料打破了这一研究领域的“西方中心论”,使中国学者在此领域具有了与西方学者同等的“话语权”。期待中国学者通过挖掘更多的地方史料(包括族谱)和实物,在这一研究领域取得更丰硕的成果。

[1]汤开建.明韶州同知刘承范《利玛传》的发现、内容及其价值[M].第三届利玛窦与中西文化交流国际研讨会论文集,2013.

[2]刘后清.刘氏族谱[M].民国甲寅本翻刻本.[出版地不详]:[出版者不详],[出版时间不详].

[3]黄虞稷.千顷堂书目:卷 10:谱系类[M].上海:上海古籍出版社,2001:291.

[4]万斯同.明史:卷 134:谱牒类[M].续修四库全书本.上海:上海古籍出版社,2002:380.

[5]江东之.[万历]贵州通志:卷9:普安州[M].日本藏中国罕见地方志丛刊.北京:书目文献出版社,1990.

[6]徐象梅.两浙名贤录:卷 20:经济[M].续修四库全书本.上海:上海古籍出版社,2002:599.

[7]王粤麟.[乾隆]普安州志[M].[出版地不详]:[出版者不详],[出版时间不详].

[8]田文镜.[雍正]河南通志:卷 56[M].文渊阁四库全书本.[出版地不详]:[出版者不详],[出版时间不详].319.

[9]徐光第.[咸丰]淅川厅志:卷 3[M].台湾: 成文出版社,1976:329.

[10]释真樸. 曹溪通志:卷 1[M].[出版地不详]:[出版者不详],[出版时间不详]:76-78.

[11]倪文蔚.[光绪]荆州府志:卷 50:人物志[M].台湾: 成文出版社,1970:627.

[12]郭徽祚.[康熙]监利县志:卷 9:人物传[M].康熙四十一年刻本.