校企合作应用型人才培养模式的改革路径研究

2014-04-23郝世绵朱礼龙奚雷

郝世绵++朱礼龙++奚雷

摘 要:人才培养模式是人才培养目标、培养规格、基本培养方式和培养过程管理的总和。应用型专业人才培养模式的改革既要满足行业的需求,又要遵循能力的递进规律,还要整合校内外教育教学资源。安徽科技学院物流管理专业通过“1.5+1.5+1”能力递进式“三阶段”校企合作人才培养模式改革以及应用型课程建设、双能型师资队伍建设和实践教学基地建设,凸显了“一条主线、两个融合、三层对接、四个强化、五种能力”人才培养特色。

关键词:能力递进;校企合作;人才培养模式

中图分类号:G642.0 文献标识码:A

党的十八大报告明确指出“推动服务业特别是现代服务业发展壮大”,作为复合型产业的现代物流业无疑将面临更为广阔的发展空间。安徽省分别于2010年、2011年、2012年连续出台《安徽省现代物流业发展规划》、《关于促进物流业健康发展的实施意见》、《关于加快做大做强主导产业的若干意见》,将现代物流业列为八大主导产业之一。围绕学校立足安徽,辐射全国的发展定位,为服务于安徽省现代物流业的发展,安徽科技学院物流管理专业于2006年设置;2010年4月被确定为校级重点改革专业,全面实行“1.5+1.5+1”能力递进式“三阶段”(如表1)校企合作人才培养模式改革。2011年被确定为“校级特色专业”,历经8年的“一改三建”,即人才培养模式改革、课程建设、师资队伍建设和实践教学基地建设,物流管理专业“一条主线、两个融合、三层对接、四个强化、五种能力”人才培养特色得到凸显。

一、校企合作应用型人才培养模式改革的主要举措

(一)人才培养模式改革

为了避免传统的重理论轻实践人才培养模式的弊端,物理管理专业重新构建了以市场需求为导向,以“能力”为核心,以“应用”为目的人才培养模式,即“1.5+1.5+1”的能力递进式“三阶段”校企合作人才培养模式,其中第一阶段为一年半工商管理大类通识教育阶段;第二阶段为一年半岗位模拟和运营深化教育阶段;第三阶段为一年专业综合提升阶段。

(二)“双能型”师资队伍建设

双能型师资是实现应用型本科院校建设的关键,安徽科技学院一直以来将双能型师资作为人才队伍建设的重点之一,并制定了《关于加强“双能型”教师队伍培养的实施意见》、《关于加强青年教

表1 “1.5+1.5+1”的能力递进式“三阶段”校企合作人才培养模式递进表

师教育教学实践能力锻炼的意见》、《安徽科技学院外聘教师管理暂行办法(修订)》等相关文件。自2006年以来,物流管理专业根据学校以科学发展观为指导,以教师教育教学能力发展为核心,牢固树立人才资源是第一资源的理念,大力推进“人才强校”战略指导思想。以人才培养为中心,以学科建设为龙头,以引进和培养学科带头人、高层次人才和优秀中青年教师为重点,以“双能型”教师队伍建设为抓手,加强专业师资队伍建设。通过鼓励教师进行ERP工程师等职业资格培训、校企教师“互派、互聘”、教师服务社会等措施不断加强双能型师资队伍建设。目前物流管理专业拥有双能型师资15人,所占比例79%,外聘教师25人。

(三)应用型课程建设

课程体系是大学为达到专业培养目标而设计并指导学生的所有学习内容及其构成要素的总和。课程改革与建设是实现专业培养目标的途径。应用型课程建设思路是:根据新的人才培养目标的要求,引入企业资源,组建课程组,实行组长负责制,进行课程体系改革、目标分解、优化资源配置、考核方式改革等全过程的管理,突出“整体素质高、知识结构优、专业应用能力强、实践动手能力强、创新创业能力强、个性化发展能力强”的培养目标。物流管理专业《采购与仓储》和《运输与配送》两门课程采取理实交融、教学做一体化的教学方法,将理论融入实践教学,企业参与课程建设的全过程,学生在现场学、在干中学,激发了学习兴趣,提高了学习效果。

(四)实践教学基地建设

(1)建立个性化发展的校内创业基地

校内实践基地除了功能多元的校内实践教学基地,包括商务模拟实验室、企管模拟实验室、财会模拟实验室、经管综合实训室、金融证券实验室等五个分室以外,还建立了个性化发展的创业基地。安徽科技学院大学生创业园建立于2011年,以大学生创业园为平台,鼓励学生结合专业积极开展创业实践活动,进一步增强创业意识、提高综合素质和提升实践能力。以物流管理专业2009级学生王彬为首的安科笑达快递通过项目论证、创新运作思路,精细化运营,取得了很好的运作效益。

(2)建立深度合作的校外实训基地

建立深度合作的校外实训基地,有安徽德力日用玻璃股份有限公司、南京远方物流集团有限公司、上海日精物流等十多家企业。合作企业参与物流管理专业的培养方案设计、实践教学指导、毕业论文设计等各个环节,学生在实训基地进行课程实习、专业综合实习和毕业实习等。学生毕业后,部分被合作企业留用,实现了实习与就业的零距离。

二、校企合作应用型人才培养模式的改革路径

(一)以行业发展为指引确定人才培养目标

国家《物流业调整与振兴规划》提出加快发展现代物流业的9项任务,核心是发展一体化、专业化、信息化、国际化的现代物流业;《安徽省现代物流业发展规划(2009—2015)》、《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划刚要》等政策提出对“高层次、复合型、国际化”等高层次物流管理人才的需求,物流管理专业据此确定人才培养规格:培养德智体美全面发展,掌握经济管理基础理论、物流管理基本知识和现代化物流管理技术,具有较强物流业务管理、物流系统规划与设计等专业能力,能够在企事业单位从事物流运营、物流系统规划与设计等物流管理工作,具有创新意识和创新精神的高素质应用型专门人才。

(二)以职业岗位发展为需要设置课程体系

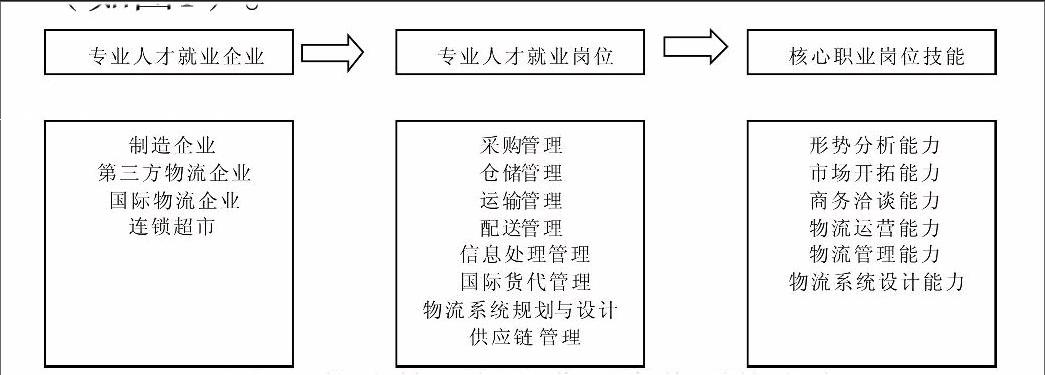

根据物流师国家职业标准(二级)以及物流运营的实际要求,以职业岗位发展需要设置课程体系(如图1)。

图1 物流管理行业典型岗位群能力表

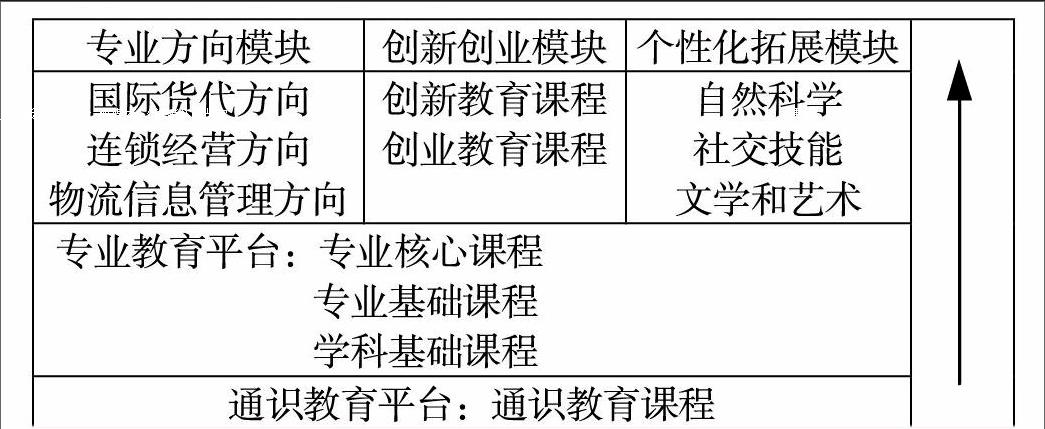

课程体系设置既要坚持学科的基础性,又要结合岗位的发展需要,实行“平台+模块”的课程架构(如图2),即“2+3”课程体系:两个平台包括通识教育课程平台、专业教育课程平台;三个模块包括专业方向课程模块、创新创业教育课程模块、个性化拓展课程模块。新的课程体系夯实了学科基础、突出了核心能力的培养、满足了个性化需求、提升了岗位适应性和拓展性。

通识教育平台:通识教育课程

图2 “平台+模块”的课程体系

(三)以职业能力提升为核心强化实践教学

构建有利于应用型人才培养的实践教学体系。一是构建三层次实践课程体系:基础实践教学层次、专业综合实践教学层次、科研创新实践教学层次。二是合理安排三层次实践教学的比例,突出综合设计型的实践、研究创新型思路统筹规划实验项目,增加综合设计型实验和研究创新型实验。三是科学构建认知实习、课程实习、专业综合实习、创新创业实习、毕业实习等集中实践教学体系。物流管理专业形成了感性认知、模拟深化、综合提升的能力递进式“三阶段”人才培养模式及两线(如图三)相结合的实践教学体系,一线为专业能力训练,一线为综合素质、创新创业能力训练。

图3 实践教学体系

(四)以强化应用为目的改革教学方法(如表2)

按照基础适度、口径适中、注重应用、强化素质的原则,整合了部分课程和课程间重复内容,提炼出了《采购与仓储》、《运输与配送》、《供应链管理》、《物流系统规划与设计》、《物流成本管理》、《物流战略管理》、《物流信息系统》和《国际物流学》等八门专业核心课程,其中《采购与仓储》和《运输与配送》两门课程实行“理实融合”、“教学做”一体化的教学模式,企业管理人员与本校教师共同授课,形成校企合作共建优质核心课程的机制,同时以专业核心课程建设带动专业整体课程建设。

(五)以凸显综合素质改革课程考核机制(如表3)

构建体现应用型人才培养特质的综合评价机制,建立以知识、能力、素质等多方面结合的综合评价系统,着重考察学生分析问题解决问题的能力、实践动手能力、创新创业能力。学科基础课程考核:20%(平时成绩)+30%(实训成绩)+50%(期末考试成绩)。学生必须获得双60分以上方可通过课程考核,其中三项综合考核必须达到60分,基础知识笔试成绩必须达到60分(基础知识卷面成绩100分);专业课程考核:平时成绩+专业知识+专业技能+社会能力+方法能力+软件应用能力等;校外实习课程考核:由校内指导教师和企业指导教师共同考核。改变期终考试定成绩为过程考试为主、期末考试为辅的考核方式;形成多元、动态的评价机制,全面科学地评价学生的知识、能力和素质。

表2 教学方法的改革情况简介

表3 课程考核改革情况简介

(六)以适应社会需求推进双证书制度

着力推进“学历证书+职业资格证书”的“双证书”制度,鼓励学生参加物流及相关职业技能培训及考证,以更好地适应市场的需求。目前已经开展的职业资格证书认证包括物流师、报关员、ERP工程师、ISO9000内审员、营销师等,学生的参与率每届平均达到110人次,通过率达到30%。

(七)以整合企业资源助推专业发展

物流管理专业校企合作办学从2009年开始,从共建实习基地的低层次合作模式发展到企业参与办学全过程的资源共用、机制互动和成果共享的高层次合作。合作企业作为物流管理专业建设委员会成员,每年定期召开专业建设会议,讨论和指导专业建设的各环节,企业专家与专业教师一起共同制订人才培养方案,修订教学计划,指导校内外实训基地建设,参与理论与实训授课以及毕业论文设计。校企尝试实现人力资源“互派、互聘”机制,拓展兼职教师队伍等。

三、校企合作应用型人才培养模式改革的主要特色

(一)应用型人才培养特色凸显

经过专业团队的共同努力,历经8年的改革与建设,物流管理专业毕业生就业率以及就业质量在稳步提升,2012届物流管理专业就业率达到100%,学校获评全国毕业生就业50所典型经验高校,优质就业受到地方政府和社会的认可和肯定。物流管理专业“一条主线、两个融合、三层对接、四个强化、五种能力”人才培养特色得到一定凸显。一条主线:以应用为目的;两个融合:第1个融合是知识传授、能力培养和职业素质培养相融合;第2个融合是企业文化、行业文化及校园文化相融合;三层对接:即专业与产业、课程与职业以及师生与企业进行三位一体的无缝对接;四个强化:强化实践应用能力培养、强化创新能力和创业精神培养、强化个性化发展培养、强化职业延展能力培养;五种素质:知识丰富、实践能力、合作精神、吃苦耐劳、持续发展。

(二)物流学科科研实力得到提升

浓厚的科研氛围培育了一支作风扎实,积极上进的科研队伍。物流管理专业形成了骨干教师人人有课题研究,青年教师人人参与课题研究的局面,特别是近年来在农业经济管理学科带头人胡月英教授的带领下,物流管理专业团队在农产品供应链管理方向上做了大量卓有成效的研究,该方向的选择既符合我省区域经济的特点、又结合了我校农科优势,学科组在课题申报、调研、研究等过程中,提高了整体科研水平,拓展了知识结构和深化了文化内涵,一支具有良好教风、较高教育、教学水平的教学队伍正在形成。

(三)社会服务能力得到提升

物流管理专业团队在校企合作过程中,以积极主动、踏实能干和认真负责的工作作风赢得了合作单位的信赖,在物流园区规划、物流系统规划、中高层管理干部培训、人力资源培训规划制定、创业培训、地方政府质量奖评审等方面与合作单位进行了深入全面的合作,使得物流管理专业团队社会服务能力不断提高。

参考文献:

[1] 罗高涌,张瑾.基于CDIO模式的校企合作办学的工程应用型人才培养模式研究[J].高教探索,2011(5).

[2] 刘友金,廖湘岳,向国成.经管类本科创新型应用人才培养模式研究[J].教育研究,2010(3).

[3] 董泽芳.高校人才培养模式的概念界定与要素解析[J].大学教育科学,2012(3).

(本文审稿 黎育松)