读一方老碑

2014-04-04汤世杰

汤世杰

1 一方老碑,久久地等我于幽冥之中。

杖藜而行,我于永仁这片古老大地,充其量无非一匆匆过客。何能何德,竟有劳那方老石碑,如此长久地等我,等我于幽冥之中?

历经近四百年沧桑,身受土石掩埋,隐于黑暗之中,那方石碑,不早不晚,恰在我游历永仁期间,出露于早已残破尚在修复的苴却黉学庙中。

碑碣如镜。一方无语的石碑,无异于一部有声的史志。

于是读碑,亦是读人,读一腔炽热血性,读史,读一段沧桑过往。

一刀一钎,一字一句,那些叮当有声的刀凿之痕,漫漶深隐的土石之浸,有味无形的烟火之意,都在无声地诉说着一段历史。透过那段历史,我能看见的,何止是永仁的曾经?更是当下的我们。

2 头回去永仁,正值晚秋。一方陌生天地,尽皆隐于朦胧之中,晦明莫辨。听闻到当地的第一个古建名字,竟是永仁黉学庙。友人石永祥君文弱却心有灵性,竟将是晚的小聚,定在县城文庙街一家茶室。街巷古旧幽窄,茶室清爽僻静,虽无雕花案几,竹炉团扇,倒也有砂铫煎水,茶香盈室,显见是个聚谈的好去处。问茶室既在文庙街,想必该有文庙吧?永祥君道:有呢,只是不叫文庙,叫黉学庙。闻之一惊,顿有与高人会于旷野之叹!黉(音 hóng)乃学校的门,借指学校,“黉学庙”、“府学宫” 等,都是古时对学校的雅称。哪知竟会与这雅致而又久违的字眼,相遇在永仁?!

诗酒浮生七十秋,但凡有此般所在,必恭恭敬敬前往拜谒,无非为敬奉先贤,亦多少沾点文气。有心去看看永仁黉学庙,然时近午夜,夜渐深沉;又闻黉学庙正在修缮中,便许以日后造访。但对永仁黉学庙的万般想象,却从苴却的那个秋夜开始飞扬。如此,友人石永祥一次有心无意的安排,便成了那出无名戏剧的开场锣鼓,一直在我心头回响。

3 其实那晚,一句“黉学庙”勾起的,不惟对永仁黉学庙的妙曼期待,亦有另一番久藏于心的思念——骤然想起的,竟是幼时在家乡读书的那个“学院”,名学院街小学。入得校门,便见一宫殿般的建筑,在不远处打横而立,四周石阶环绕,其上三重飞檐,翅翼斜飞,宝幢中立,粉墙花窗方圆相间,如历史深邃的眼眸。而所谓学院街,正因街的东头另有贡院、文星阁,西段又有那座府学宫,而得名。其时,世界早已不复府学宫当初的气氛,然毕竟新政初创,再怎么天翻地覆,氤氲一座古旧学府间的,某种肉眼难察、先贤遗存的古雅书香,到底还是给了一个顽童些许连自己也难说清道明的熏陶濡染。岂知漂泊异乡多年后一次回乡,前去探看那所学院街小学时,学校还在,只可怜那个古色古香的大院,哪还有踪影?代之而起的,是一幢不伦不类的楼房,“府学宫”早被拆毁,没留下一砖一瓦!

所幸在偏于一隅的永仁,那座被称为“黉学庙”的学宫,至少还没被拆毁,正在修缮之中。不知此前,它是否也曾系马驻兵,遭受劫难?或也曾另作它用,失于维修,日见破败?眼下,又是何人于何时拍板,着手做新一轮的维修?在一个显见并不怎么富裕的小城,那样的抉择,需要的又是怎样一种胆识,一种胸襟?

数千年里,我们这个民族,敬奉文事早已蔚成传统。以当今的眼光来看,遍布各地大大小小的“文庙”,仅止于对孔老先生的供奉,彰显的,实则是对关乎一个民族未来的教育、师长的崇敬与褒奖。“苴却黉学庙”的多年荒废,与现时的再度重修,演绎的正是我们这个民族,对儒学诗教由崇奉到弃之若敝屣,从铭记于心到渐渐淡忘的那段精神历程。恰如土耳其作家、2006年诺贝尔奖得主奥尔罕·帕慕克所说:“开始,我们失去的是记忆,但还知道我们失去了它,并渴望唤回它。后来,我们会连忘记本身也已经忘却,城市不再记得自己的过往。废墟会引起我们如是的哀伤,最后打开忘却之路,使他人可以在此编织新的梦幻。”

4 时光飘逝,岁月流失,记忆却会定格。

就在对拜访永仁黉学庙的期许中,我开始去翻寻与苴却黉学庙相关的历史记载。很快就听说,刻有清初大姚知县张迎芳所撰《重修苴却社学记》碑文的那方石碑,已不知去向,能见到的,乃当过多年教师的友人明峰,传给我的那篇见于大姚、永仁县志的碑记的电子文档。

自此,得闲便细细展读那篇碑记,也在翻来覆去的阅读中,查阅文献,或在清晨,或于午夜,隔着数百年时光,一次次地展开对那座古建的想象,回味碑文字里行间透露出的酸甜苦辣五味俱全的历史过往。尽管碑石已失,不可复得,但面对张迎芳那篇曾勒记于石的碑记文字,我仍止不住地想象着那块碑石的模样,想象着当年的一切……

5 明万历丙辰年即公元1616年冬,大姚知县谢于教因征粮诸事,前往苴却查访。时苴却仍为巡检司,远属姚安府,近隶大姚县,由高氏土司管辖。据《永仁县志》载,清道光《大姚县志》云:苴却十一马地方自古荒芜。谢于教的那次苴却之行,看到苴却作为大姚一大关防重镇,毕竟山荒水远,民众贫苦,且民族众多,习俗各异,儒家教化难于广布,便仿古社学之制,首倡在苴却创办文庙。

所谓社学,乃旧时乡村启蒙教育的一种形式。元代规制,50家为一社,每社设学校一所,遴选通晓经书者为教师,施引教化,农闲时令子弟入学。明承元制,各府、州、县皆立社学,教育15岁以下之幼童。明清两代,社学成为乡村公众办学的普遍形式,带有义学性质,多设于当地文庙。正如张迎芳碑记所载,社学既建,于是“令博雅老成之儒,考钟伐鼓、横经论道于其中,集附近之英才而教育之。圣人之道,于是晓然于边陲矣”。

然世事之变,白云苍狗,不久后烽烟四起,战事频仍,来去之兵马人等,尽将社学文庙当作旅栈马店,如张迎芳所谓,“窟虎豹于黉序,饮战马于桥门,高堂倾,斋庑圮,木主毁弃,瓦砾堆盈”,一个传授孔子教泽之地,差不多完全毁掉了。

苴却黉学庙的再一次修缮,已是清顺治十七年(1660年)。董安邦甫到永仁,便见黉学庙颓圮荒芜,残破欲坠,决意捐资重修苴却黉学庙。董安邦何许人也?无考。石永祥君在《百年沧桑黉学庙》一文中说,董安邦,名定国,字安邦,号董群,其墓志称“明赠明威董将军”,后人称董将军。其家族源于陕西,明洪武时入滇,先从军后经商,辗转于四川与云南边界,崇拜儒学、佛教。董安邦到永仁后,见黉学庙荒芜萧条,残破欲坠,欣然捐资重修。且亲自监督施工,铲除杂草荆棘,填平坑凹,铺陈石板,整修塌陷的基础,扶正倾斜的柱梁,直至“丹楹刻桷,殿宇轮奂,门抚轩敞,牌位更新”,以致 “庄严壮丽,大改旧观”,且祭祀之日极为隆重,场面比唱大戏还热闹。晚年的董安帮定居于苴却街,常与方山静德寺高僧来往,死后葬于永仁方山苦荞箐以东的火厂坝,其墓成为方山八景之一。

时间继续推移。永仁黉学庙,历经明、清两代多次修缮扩建,历毁历建,最终遂成一座拥有三进院落,主体建筑依文庙旧制,设有照壁、泮池、灵星坊、大成门、崇圣殿,并有一应左右对称之附属建筑,占地深阔,规模宏大,巍峨壮丽,堪称整个大姚县境内规模较大的建筑群之一。据《永仁县志》载,至“清乾隆二十五年(1760年)重修社学,乾隆五十年(1785年)始建书院,雍正十年(1732年)开办义学,至光绪二十四年(1898年),清廷废科举,凡212年,有进士、贡生近百人”,堪称辉煌。

6 戊申年即康熙七年(1668年),原本对董安邦重修苴却黉学庙甚为赞赏的张迎芳,到苴却黉学庙视察;次年冬,张迎芳因课赋之事再到苴却,曾亲入苴却黉学庙祭奉孔子。或就在那时,张迎芳与寓居苴却多年的大姚名士刘芳远相识。后者于道光年间,为避战乱而往永仁居住多年,一直在黉学庙以教书为生。石永祥君称:刘芳远向来关注苴却民生与世俗风情,自以“化俗自重”,将每年教书所得修金倾囊奉出,以建社学,且常带领弟子温习敬孔礼仪。每年春秋两次的苴却文庙祭孔大典,刘芳远都捐资捐物,从不缺席。为记述重修苴却文庙始末,应刘芳远之请,张迎芳才应允撰写了《重修苴却社学记》一文,并刻石立碑。

《重修苴却社学记》勒石之时,已是清初。初读碑文,心想作为一方地方记事碑,历数苴却黉学庙的历史,颂扬前贤建造、修复苴却黉学庙的史迹,当是张迎芳那篇碑记的要义。张迎芳碑中文字,虽也有“皇清统一寰宇,建藩南服”之类套话,但全文到底还是质胜于形,不惟详叙了苴却黉学庙的来历、沿革,还重点提到了几个于黉学庙有奉献之人。一时,我便对张迎芳其人兴趣大增。这是个什么样的官员?什么样的人?

查查资料,还真让我大吃一惊——苴却有幸!永仁有幸!张迎芳的一篇碑记及他的传奇身世,丝丝缕缕牵动的,竟是绵延几代的整整一群人,是那一时代一群血脉相传心性相通的知识精英:从姚安知府李贽,到大姚知县谢于教、张迎芳,姚安土同知高奣映,直到著有《聊斋志异》的大名鼎鼎的蒲松龄!

7 张迎芳(?—1690年),字畹伯,生于明末,清湖北应城毛河乡人——说起来不远不近,还算是我的一个湖北老乡。

张迎芳的童年正值明末,时局动荡,民生凋敝,饿殍遍野。及至清初,百姓方初尝国事安定之实惠,士子抱负亦得以伸展。顺治三年(1646年),张迎芳这个寒窗苦读的农家子弟,在乡试中一举入闱中举;顺治十六年(1659年),靠着亲友资助赴京会试,获“赐进士出身”,从此将一个品尝过底层艰辛的农家子弟的率直与倔强,带进了官场。

此公先是出任河北玉田县令,尔后做过包括大姚知县在内的两任县令。玉田县乃是扼京城通关达辽的要道,背靠京畿,面向平原,王公贵戚在此多有庄园私田,撒下无数顽种劣孙。当年,有两条官道通过玉田,朝廷在玉田县城专设驿站经管驿道事宜。为缓解京城压力,玉田驿站独辟驿马厩,无数马匹在此歇养交接,成为玉田县衙的一项专管业务。在张迎芳到位前,驿马厩成了当地官员和王公贵戚子弟玩乐和营私的去处,常常是官马一半公干,一半私出,成为玉田一大弊政。

——足见那时的官场腐败,早已是乱象丛生。

张迎芳上任后,明令除非公务,任何人不得出入马厩;驿马一律不外借,编号轮岗,发签上路,归厩消号,很快断了营私的后路。一位朝廷命官的公子威胁说,见过仪仗队里的马匹没有,老实听话的能吃到精料,不老实的哪怕一次嘶鸣,马上就赶去驮煤碴。张迎芳反唇相讥:我现在吃着精料,你还是啃山棘藜去吧。不久,一纸诉状告到朝廷,状告张迎芳“扣马慢公”,告状者甚至收买一驿卒匿文不传,作为扣马而废公的铁证,欲置张迎芳于死地。朝廷立即严查,结果沿线驿站纷纷作证,都说张迎芳治驿有方。被收买的驿卒也告了实情,一场滔天大祸就此烟消云散。传说康熙皇帝得知此事,慨然对臣工们说:听说张迎芳是个橛子,橛子好啊,为官之道,有时也要橛一点。

北方口语,橛子即未经修理、带着树皮、打在哪里都一动不动的树桩。张迎芳任玉田县令期间,从不陪客,也不宴请他人。县衙为他备的一乘青顶小轿他从不用,连轿夫都被派去做别的杂役。他也常趁闲到街市走动,却从不买东西。师爷班头劝他别太抠门,他淡淡一笑说,这比我那个毛河强,比我在毛河种田时强多了。张迎芳乡音浓重,口中那个“河”字,北方人听来一如“货”字,毛河就此成了“毛货”;由此,私下里,“毛货张橛子”的称呼不胫而走,成了这位县官老爷的雅号。

8 清康熙《大姚县志》有记,康熙八年(公元1670年),张迎芳出任大姚知县。据云此公向来喜静,却好与百姓往来,官声廉明。时在大姚,他极力清除隐形役赋,恢复民生,推行教育,以致大姚“远近勃然向化”;到他竭力退职养老“去县之日”,整个大姚竟“老幼泣送,道路络绎不绝”。

张迎芳的亲民作风清廉作派,固然与他出生农家有关,但一个人幼时的生长环境,决非造就一个好官的惟一原因,君不见某些同样出生贫苦者,一旦为官,便也变本加厉地贪腐淫掠么?《礼记·儒行》有谓:“儒有忠信以为甲胄,礼义以为干橹;戴仁而行,抱义而处。”一个正直清廉的儒者,会将忠信的品德当作铠甲一样的护身装备,把遵循礼义当作像栏杆、盾牌一样的防御装备。一切遵从于“仁”,即便遭遇暴政,也操守不改。足见真能造就一个好官的,仍在他有什么样的人生理念,是不是真想为百姓做事,只要想做、愿做,就有的是事可做,倘不想做,只为个人升官发财,自可按官场潜规则行事。

而大姚有幸,摊上了这位张迎芳。细想也不为怪,天高水远的云南,远离权力中心,受派而来的官员,如非得罪过权贵,便是不合潮流,方被打发到偏远之地。然任一官员,真想为老百姓做事,又何虑身在何处?远在张迎芳到大姚之前,曾在姚安任官三年的著名思想家李贽,就是一例。

明嘉靖、万历年间,李贽(1527—1602年)以“我头可断而我身不可辱”的气概,“掀天翻地”,向封建教条和假道学发起猛攻,由此频遭保守势力攻讦迫害。他一生做过二十多年中小官吏,屡与上司发生思想冲突,最后竟以“异端之尤”、“敢倡乱道,惑世诬民”之罪,被投进监牢,是个地道的“思想犯”,历经种种折磨,最终含愤离世,却虽死犹生,为中国思想史留下了光辉一笔,对当时和后世的文化知识界产生了深远影响。

明万历五年至八年(1577—1580年),李贽出任云南姚安知府。

时姚安连厂大河常发洪水,来往商贾、马帮均靠竹筏、木排摆渡,到七、八月间河水暴涨,常有过河之人马被冲没。年过半百的李贽 “深解蛮夷(指今姚安)之地百姓贫困潦倒的疾苦”,在府衙门上挂出“从故乡而来,两地疮痍同满目;当兵事之后,万家疾苦总关心”的自警联,“四处劝捐,寝食不遑,心力俱瘁”,并为建桥慷慨解囊,捐出所有薪蓄。历时近两年,终将大桥建成,从而“利旅行,通往来,以垂永久”。后当地平民为追念李知府造福桑梓,遂将连厂大桥易名为“李贽桥”。

然因李贽过于耿直无私,兀傲自拔,政见与统治者总不合拍,虽偏居边疆,仍屡受打击排挤,境遇每况愈下。他在《又书使通州诗后》中说:“吾之居哀牢,尽弃交游,独步万里,戚戚无欢,谁是谅我者?其时诸上官,又谁是不恶我者?”他的著作一再遭禁,连在姚安的“李公祠”也被破坏。

万历八年三月,三年任期刚满,李贽便主动请辞:“谢簿书,封府库,携其家,竟自免归,离姚而去”。其时“士民攀卧道间,车不得发”,足见他在民众间的威望。他却迟迟没有离开云南,倒遍游滇中山水,打算永为滇中人,不再复出。后因妻子黄氏念及女儿、女婿还在湖北黄安,一再求他回去,才于万历九年秋离开云南至湖北,时年仅54岁。

纵观中国历史,春秋养侠,战国养士,汉朝养武,唐朝养艺,宋朝养文,明清以降,却多养小人。照此推演,李贽生于明代,不能不说是个悲剧了。李贽的《咏史》诗之一写道:“持钵来归不坐禅,遥闻高论却潸然;如今男子知多少,尽道高官即是仙。”读此诗,如见一个清癯瘦削的老人,戴着斗笠骑在驴背上,看着满街的驷马高车,对那个社会发出鄙夷的微笑。

在大姚做县令的张迎芳,当然不可能没听说过李贽的身世和遭遇。尽管查遍史籍,至今未读到过他对李贽的只言片语,但李贽在他心中,必是偶像无疑,何况张迎芳在大姚的作为,也从实践角度,印证了我的推测。

9 2013年2月末,我再去永仁,石永祥君忽告,刻有张迎芳所撰碑记的那块石碑,竟在此番黉学庙修复工程中重新发现。消息让我喜出望外,慌忙去看——原先,照友人建议,是要等到整个维修完成后,才去拜谒的。

也幸好去了。

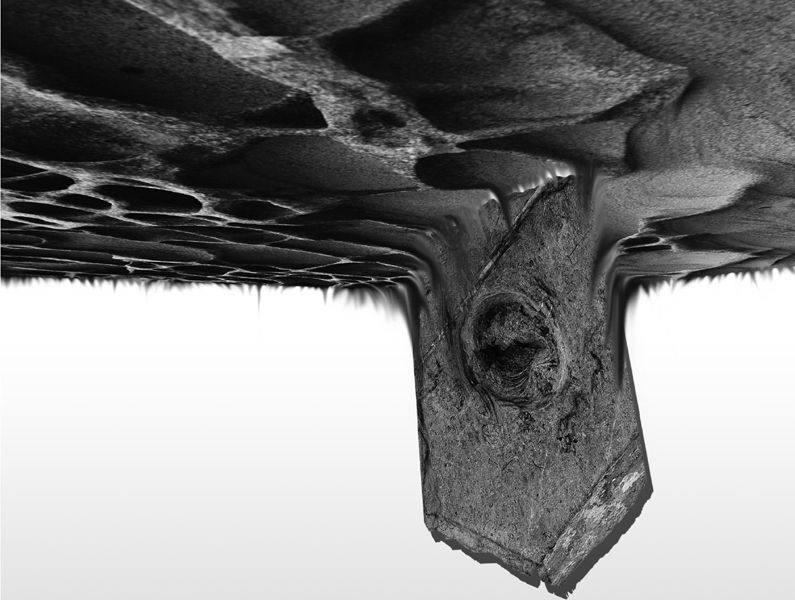

那块老碑,就放在正在修复的黉学庙原大成殿后一间临时工房。室内幽暗,杂物堆积。几块石碑混杂于那堆杂物之中。凝视那方古碑,一时便觉有悠远时光纷纷扬扬。碑体沉重,无法挪动,只能人自转身地观看。面对那方石碑,遥想世事沧桑,不惟顿生思古幽情,亦让人忽觉时光的恍惚。四百年前的一块老碑,先前也无非一块顽石,经慧眼识得,方有为碑之幸;后又历经切削、打磨、刻制、竖立、凝望、抚摸,以至抛弃、毁坏、掩埋、失踪,直到重现于当世,其间隐藏的,与其说是一块石头的身世,倒不如说是一个人、一篇碑文的身世。至少在我,面对那块斑驳石碑,心中早已是一派苍茫,无限感慨——只要哪个环节稍有差错,张迎芳与苴却即今永仁的那段情谊,以及一块石碑中铭刻的种种隐喻,便将与我们失之交臂,永远湮没于历史的黑暗之中。

思及此,我无法不对作出重修永仁黉学庙的拍板者,肃然起敬——无论他是谁!是的,重修的,只是一座黉学庙,但此举带给永仁的,却远不止于此。况且听说此番重修永仁黉学庙,并未动用政府财政,其所需一应经费,一如当年,皆出自民间与企业募捐。也就是说,在整个重修黉学庙的过程中,张扬的是一种深藏于永仁的淳厚古风——这,才是最难最难的!

石永祥君在《〈重修苴却社学记碑〉考释》一文中记述道:

“据工地的施师傅介绍,该碑于2012年12月初从黉学庙大成殿内发掘出来,出土点位于大成殿西北角,发现时,碑上面覆盖着一层泥土,泥土经过槌打夯紧,泥土上铺筑一层方块青砖。经我实地测量,距大成殿北墙脚8米,距殿中西面的大柱子仅1.5米,距大门约5米。

“该碑呈长方形,底部正中有凸出的榫,长(高)116cm,宽68cm,面积有7888cm2,厚18cm,材质为当地盛产的建筑材料红砂石。

“文字为阴刻,直行,楷体,共24行778个字。从内容看,可分为两部分:第一部分是‘重修苴却社学记全文,该内容共20行613个字”;第二部分部分为附文列举的‘工直金粟助资督役之人, 这部分内容仅4行165字,内容不全,还应有其他数块与之组成。”

碑的背面,则刻有工程所费钱粮、资助者姓名、工厂建造和督工者姓名。据石永祥君辨认,由于未发现后续石碑,关于资助重修苴却社学的人员详情,只能从第21行、第22行、第23行、第24行列举的资助人的姓名有个粗略了解。但仅从这4行文字记载亦可得知,董安邦倡导重修苴却社学之举,得到了社会各界的响应和支持,其中三个人值得一提,三人中除了云南澄江人、拔贡、永历年间任大姚知县的李先润,浙江秀水人、举人、康熙十年任大姚知县的邵璜,便是姚安高氏家族的名人高奣映了。

高奣映生于1647年,卒于1707年;董安邦重修苴却社学文庙时,高应当是12岁,张迎芳碑文列举他时,他仅22岁;称其为“府同知”,表明他已世袭姚安府土同知之职。他崇文重教,是三姚大地的名家,曾写过《方山说》,在永仁猛虎阿列地村,还题书“容中”二字,著有描写苴却小吴坝的散文小品《悬玉洞说》。苴却文庙得到高奣映的捐款出力,既表明当年重修黉学庙影响之大,以致地处偏远的苴却文庙在高奣映心中亦占有一席之地,而苴却文庙亦因他的捐助,而增添了文化分量。

10 做过几任县令,几经颠簸坎坷后,康熙二十一年(1682年),张迎芳被擢为山东泰安知州,一辈子的橛劲,在那里演绎成了一出人生大戏。

山东泰安,乃五岳独尊的泰山所在。泰安知州历来是炙手可热的风云人物。不说皇帝御驾亲临,登山封禅,就是朝中达官显贵朝山祭祀,四方同僚雅聚小憩,泰山城内,年年车来轿往,呼来喝去。要说结交权贵,营构天梯,此处乃机会多多。可翻开泰安的钱粮账册,泰安百姓劳役之重苛捐之繁,却让张迎芳瞠目结舌。每一场热闹的背后,是百姓叫苦连连。张迎芳上任伊始便说,我知泰安,这个规矩要改。今后谁朝山谁出钱,谁拜神谁上供,泰安百姓不过黄沙铺路、净水洒街而已。

上任第二年,朝廷宗人府总管李廷松奉旨朝山祭祀,先遣官到泰安让张迎芳多押大船到汶河边伺候。张迎芳说:眼下汶河水枯,您若没雇船,届时我到河边埠阳庄背李大人过河便是。先遣官虽心有怨怒却无言以对,又说,那么,朝山的给养供品可不能少,你得尽快备好猪羊粮草送往护卫营。张迎芳脖子一仰说,我就是猪羊,您就把我宰了祭山拜神。此话传到宗人府,恨得李廷松咬牙切齿:真是个橛子,别跟他一般见识,拿钱办差去!李总管一行进入泰安那天,张迎芳还真是裤管过膝地站在汶河水中,要背李大人过河。百姓含泪目睹了这一场景,后便在埠阳庄汶河边立石碑一尊,刻“张公渡”三个大字,沿袭至今。

张迎芳在泰安任知州九年,很少升堂办案,常骑一头毛驴,携一张狗皮毡子,到泰安各地明察暗访,处理诉讼。每到一处,将毛驴拴在树下,命地保高声叫唤“州官来了”。老百姓闻讯便蜂拥而至,找他申冤、做主,他也当场一一处置;晚上借宿当地人家,铺开狗皮毡子就睡,天明卷起毡子即走,年复一年传为佳话。

其时身在淄博的蒲松龄,于教馆授业之余,常在家乡蒲家庄外大道边摆一茶摊,请过往行人讲鬼怪仙侠故事,志在结集流传。某日,一盐贩对蒲老先生说,自己在泰安城牢中羁押月余,天天酒菜招待,疑为怪事。蒲松龄闻之,一查方知,原来盐铁自古为官营,盐商为暴利驱使,以官家代表自居,垄断盐业,自行缉拿小盐贩交官牢收押。张迎芳听说有的小贩顺道从沿海带十几斤籽盐进泰安,也被关押十几个月,甚感不平。便让泰安牢对所有由盐商交押的小盐贩从优对待,每人每天两个馒头、两碟小菜加二两白酒,所需费用概由衙门按月与盐商结算。盐商闻之心疼,找张迎芳问话。张迎芳说:你们靠国家重税发了大财,叫你们出几两纹银管管私盐小贩就心疼了?盐商们知道州府得罪不起,再不敢计较,只是从此对小盐贩该送押的不送了,该押月余的也不过关一天两天而已。

听了这些故事,蒲松龄拍案叫绝,连称妙哉,妙哉。后又不只一次地听闻张迎芳曾因妻子劝他攒点积蓄而杖刑发妻,感叹不已:“此不可谓非今之强项令也。然以久离之琴瑟,何至以一言而躁怒至此,此人情哉。而威严能行床笫,事更奇于鬼神矣。”

所谓“强项令”,典出《后汉书》:董宣为洛阳令时杀了作恶多端的湖阳公主的家奴,光武帝刘秀要董宣向湖阳公主谢罪。董说,我为民除害,死不谢罪!光武帝遂称董宣为“强项令”。蒲松龄以董宣比张迎芳,表达的是对这位泰安令的由衷佩服。日后,蒲松龄又以其神来之笔,写下《聊斋志异·一员官》,以不能自抑的褒扬之情为张迎芳树碑立传。《聊斋志异》,乃一部“写人写妖高人一等,刺贪刺虐入目三分”、拿狐仙鬼怪说事的小说,谁能想象,其中还有一个活生生的清官廉吏?

康熙二十七年(1688年)冬,清朝廷为保汶水漕运畅通,拨款要泰安疏浚河道。张迎芳喜出望外,与同僚商议,确定了一个疏浚河道、加固堤防、架设桥梁的全面治河方案。他身先士卒,带着他的狗皮毡子住进临时搭建的席棚,与河工们一起就土钵而食,拄荆杖巡察,一个多月没有回衙。这个老橛子很能迎合民心,眼睛总盯着汶河上那座百姓盼望的桥梁工地,很快桥成路通,拉动了整个治河工程的进度。张迎芳以他衰朽之年为泰安疏通了汶河航道,开通了汶河漕运。据说此前汶河通航还是一百年前明朝万历年间的事了。

次年正月,康熙东巡,“躬祭岱庙”,住进岱城。年迈体弱的张迎芳白天谨慎侍候,晚上还抽空赶着毛驴到治河工地问事,几天几夜不曾解衣安眠,终于积劳成疾,一病不起,于康熙二十九年(1691年)春死在任上。人们清理他的遗物时,发现除两箱书籍外,竟一无长物,四时衣裳件件补巴相连,仅一包袱即可收藏。钱粮师爷说,他的俸银其实不少,很多都接济了穷人,竟没留下分文银钱安排自己的后事。人们感念他与老妻生不同衾,刑杖而别,凑钱千里迢迢护送他的灵柩回湖北应城毛家河安葬,和着冥钱,将他的狗皮铺卷一起烧给了他。

康熙二十九年(1691年),泰安于旧城西门瓮城内为张迎芳建了“张公祠”。以后历代州府每读《聊斋志异》,都要询问张公祠是否安好。1930年,山东省政府拨款修葺张公祠,重刻碑文,尽述强项令之灿然政绩。如此,一部《聊斋志异》,便成了这位橛老头张迎芳的不朽碑铭。

11 世事沧桑,近百年来的永仁,仅从民国元年至1949年,历经战火兵燹,包括黉学庙在内的多处古代建筑,多毁于一旦,片瓦不存。黉学庙虽得幸存,却多年充作它用,宿营造饭,拴马屯物,甚或溺便遗矢,以致斯文扫地,文脉断毁;原有的阔大占地频遭蚕食挤压,一应附属建筑亦或毁或拆;到我见到那座学宫时,已龟缩一隅,前后高楼夹击,处境尴尬;经一狭窄通道进到里面,昔日的辉煌大殿,也已衰败残破,气息奄奄——怎么看,那都是几十年来传统文化尴尬处境令人惊心的写照。永仁黉学庙在21世纪之初的再度复建、维修,该是一项下了大决心的决策,其中显露的,何止于对一处古建的复原,而是对文化的敬重;重温张迎芳的身世,也无异于一堂当代官场的现场课。

在永仁,我见过大大小小许多石碑,每块碑上都留有生命的痕迹。碑文大多简略,短短几行字,像海明威站着写的句子。

但黉学庙里那块刻有张迎芳所作碑文的碑不一样,它记录的不是一个人,而是一座建筑,几件事,一些通晓古今明白事理的人。那是个动荡的时代,也是个激奋的,充满冲动、探索、理想化和精神追求的时代。如华裔法兰西院士程抱一所说,“崇高、卓越的激情往往展现于社会束缚的背景里,更有甚者,它滋生于心灵作至高提问与求索的沃土中。”他们懂得,为了你所心怀的理想,你想过的日子,你必须坚决地有所舍弃,有所抛别。世界从来都不完美,人也永无万全之策。你要公正,就得忍受别人对你的不公正;你要自由,就得承受不自由甚至牺牲。你要前行,就得离开你现在身处其中的那个位置,那个地方。但总有一天,世界会懂得你,感恩你。那块冰凉的石碑,其实像一团火在燃烧,几百个字却浓缩了整整一段历史,长得像巴尔扎克的一部长篇小说,可以反复诵读。何况,张迎芳留给苴却的,虽只是一篇碑记,却在离苴却遥远的泰安,把自己雕刻成了一块碑石。那以生命写成的碑文,正是苴却这篇碑记的注释。在这个意义上,它超越了所有那些碑,成了一块伟大的石头,一块有生命有温度有情意有理想的碑石,当永远立于永仁黉学庙,立于永仁,立于当今所有对这个民族的未来依然满怀热望的人心中——包括我。

责任编辑 陈智富