425名临床护士针刺伤原因分析及对策

2014-03-31高祝英

高祝英,孟 灵,杨 炀

(1.兰州大学第二医院,甘肃 兰州 730030;2.兰州大学第二临床医学院,甘肃 兰州 730030)

425名临床护士针刺伤原因分析及对策

高祝英1,孟 灵1,杨 炀2

(1.兰州大学第二医院,甘肃 兰州 730030;2.兰州大学第二临床医学院,甘肃 兰州 730030)

目的 了解医院临床一线护士针刺伤情况,为采取有效职业防护措施提供科学依据。方法 采用问卷法对我院480名临床护士进行回顾性调查。结果 有425名护士在过去一年中发生过针刺伤,发生率为88.54%。其中76.00%的护士被污染针头刺伤过;低职称护士针刺伤发生率高;门急诊、外科、手术室针刺伤发生率相对较高;针刺伤的主要环节是注射器毁形、拔针、处理用物、回套针帽等;护士在操作时经常戴手套者仅占10.21%,针刺伤后能正确处理伤口者占53.18%,自觉执行上报制度者占13.18%,产生心理障碍者占90.82%。结论 临床护士的职业防护意识较差,操作不规范,针刺伤发生率高。应加强职业防护教育和职业防护管理,提高护士职业防护意识,确保其身心健康和职业安全。

临床护士;针刺伤;职业安全

针刺伤是护理工作中最常见的一种职业伤害[1]。由针刺伤造成职业暴露而引发血源性感染的潜在危险日趋严重。为确保护理人员的身心健康和职业安全,有效避免针刺伤,笔者于2012年6月对我院480名护士在过去一年中发生的针刺伤情况进行调查,现报告如下。

1 资料及方法

1.1 一般资料

在临床一线工作的本院护士480名,调查其在过去一年中发生针刺伤的情况。

1.2 方法

采用无记名问卷调查法。自行设计“护理人员发生针刺伤调查表”,将调查表发放到各临床科室,要求被调查者如实填写。调查内容包括护士一般情况,针刺伤发生频率、环节,针刺伤后对伤口的处理、心理状态、上报制度的执行情况等。共发放问卷550份,有效回收问卷480份,有效率87.27%。

1.3 统计学处理

对收回的问卷进行筛查,剔除不合格问卷,再用SPSS软件进行统计学分析。

2 结果

2.1 总体情况

480名护士中有425名在过去一年中曾发生过针刺伤,发生率为88.54%;共发生1 358人次,被调查者人均被针刺伤2.83次;425名护士中有323名被污染针头刺伤,占76.00%。

2.2 科室分布

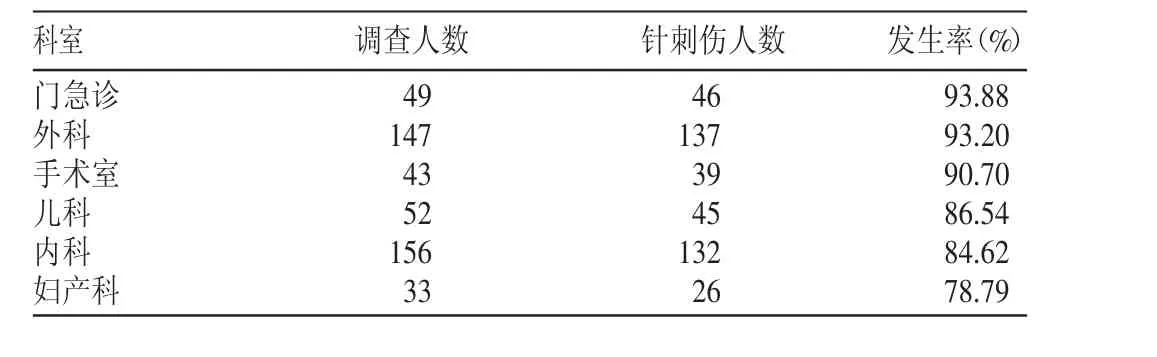

针刺伤发生在全院各临床科室的具体情况见表1,门急诊、外科、手术室发生率较高。

表1 不同临床科室护士针刺伤发生情况

2.3 职称分布

425名被针刺伤的护士中,低职称的护士针刺伤发生率最高(见表2)。

表2 不同职称护士针刺伤发生情况

2.4 针刺伤发生时间及操作环节

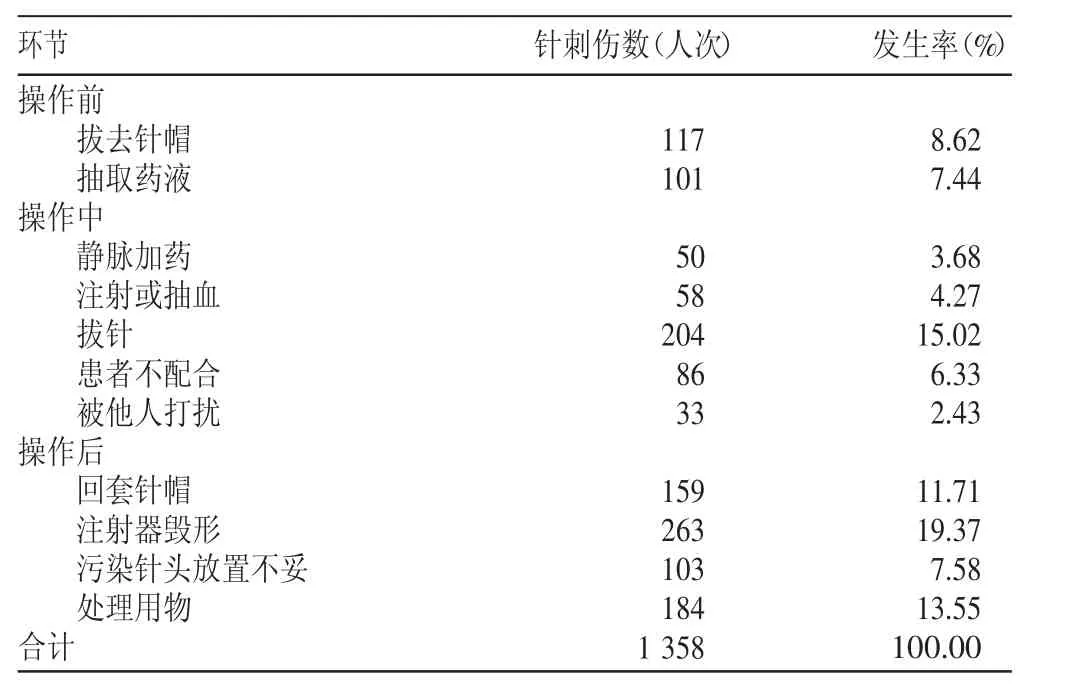

针刺伤以操作后注射器毁形、处理用物、回套针帽及操作中拔针时发生率较高(见表3)。

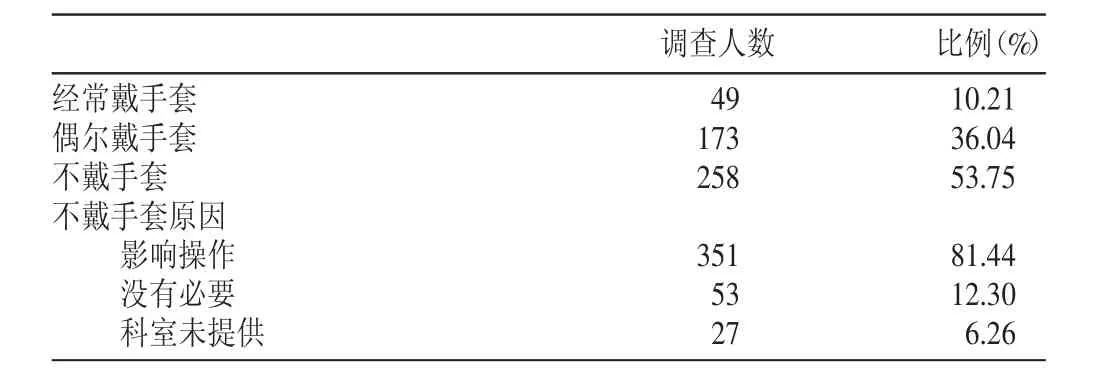

2.5 操作中戴手套情况及不戴手套原因

护士防护意识不强,480名护士中操作时经常戴手套者仅占10.21%,不戴手套的原因主要是影响操作(见表4)。

表3 针刺伤发生环节

表4 操作中戴手套情况及不戴手套原因

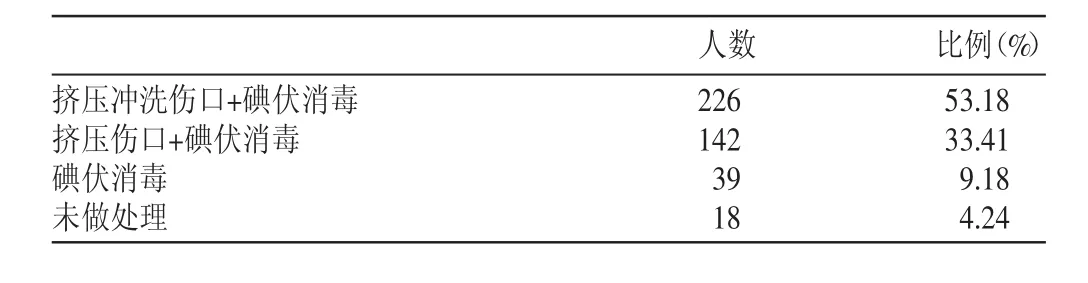

2.6 针刺伤后伤口处理情况

425名发生针刺伤的护士中,能正确处理伤口者占53.18%(见表5)。

表5 针刺伤后伤口处理情况

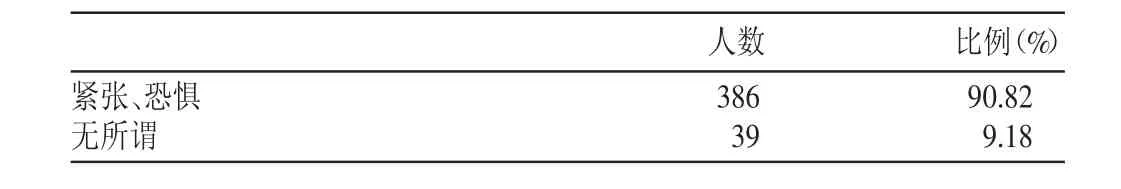

2.7 针刺伤后护士的心理反应

425名护士中,大部分认识到针刺伤最严重的后果是感染各种血源性传播疾病。针刺伤后出现心理障碍的护士占90.82%(见表6)。

表6 被针刺伤后的心理反应

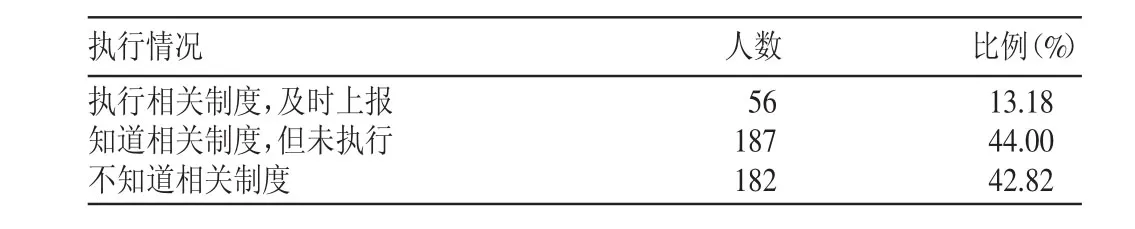

2.8 针刺伤后上报制度执行情况

针刺伤后执行相关制度,填写“护士针刺伤登记表”上报者占13.18%(见表7)。

表7 针刺伤后上报制度执行情况

3 讨论

3.1 加强职业安全教育,增强防护意识

护士由于临床操作多,发生针刺伤的几率比其他医务人员高,因此加强对护士的自身防护教育与感染管理尤为重要[2]。本调查显示,临床护士对针刺伤的防护意识不强,尤其是职称低的护士。医院感染管理部门应建立培训制度,由专人定期对护士进行职业防护知识培训及考核,培训内容以护理职业危害因素、危害后果、应采取的职业防护措施、职业防护规范和标准等为主。

3.2 严格执行护理操作程序,规范操作流程

临床工作中,为避免针刺伤的发生,应加强安全操作技能训练,规范操作行为,保证职业安全。本次调查显示,针刺伤发生率高的环节是注射器毁形、拔针、处理用物、回套针帽,因此要规范并执行操作流程,严格遵守消毒隔离制度。在治疗室醒目位置张贴温馨提示语,告诫医护人员时刻注意保护自己;培养良好的工作态度和工作习惯,操作手势正确,禁止一切不规范、不符合要求的临床操作行为。

3.3 采用安全性能高的医疗用品,避免针刺伤

采用安全性能高的医疗用品,是降低锐器伤危险的有效措施。建议使用具有安全装置的医疗护理用具(如安全注射器、安全输液器、安全留置针、无针密闭输液连接系统等),以及锐利医疗器械专用存放盒、防护手套和其他防护工具。

3.4 根据科室工作特点,合理安排人力资源

本次调查显示,针刺伤发生率与工作任务、形式和不同科室护理特点有关。从表1可知,各临床科室的针刺伤发生率及发生人数有所不同,门急诊、外科、手术室由于工作紧张、护士精神压力大,其针刺伤发生率相对较高。不同科室护理工作量的大小与护士针刺伤发生率呈正相关。因此,在目前护理人员缺编的情况下,采取科学的弹性排班、轮班制,可以减轻护士职业和心理压力,降低针刺伤发生率。

3.5 完善职业防护管理制度,落实监督制度

进一步完善职业安全管理制度和标准操作规程,包括针刺伤后紧急处理流程、登记报告制度、针刺伤个人档案、预防性注射疫苗及定期健康体检制度等。我院有职业防护管理制度,但执行率、知晓率较低,本次调查中针刺伤后能执行者仅占13.18%。因此,管理部门在不断完善相关制度的同时要加强培训和考核,将制度的落实情况纳入护理质量管理体系中。

3.6 建立护士针刺伤后的心理支持系统

本次调查中,90.82%的护士在针刺伤后出现心理障碍。被针刺伤后如果对患者的感染状况不确定或已知患者具有传染性,会给护士造成严重而持久的心理伤害。若工作中长期处于紧张、恐惧的心理状态,久之则导致注意力不集中,继而影响工作质量及效率。因此,医院应建立心理支持系统,对发生针刺伤的护士及时给予关心和帮助,并进行强化疫苗注射、跟踪随访,由专业人员进行心理疏导,缓解心理压力,维护其身心健康。

[1]孙月梅,索士敏.医院工作人员针刺伤调查及发生原因分析[J].中国消毒学杂志,2008,25(1):78.

[2]董荔,张艳.护理人员职业防护教育对策[J].重庆医学,2009,38(2):235.

R192.6

A

1671-1246(2014)03-0119-02