论“Vt+Vi/A”式动补结构的来源

2013-12-11邱峰

邱 峰

(商丘师范学院 文学院,河南 商丘 476000)

“动补结构的产生与发展,是汉语语法史上的一件大事,它使汉语的表达更加精密了。”[1](p182)前人关于动补结构的研究主要集中在三个方面:来源、出现的时间和发展的动机,[2](p23)本文主要从语义和认知的角度探讨“Vt+Vi/A”式动补结构的来源。

一、单源说总论

关于动补结构产生的时间,前人主要有四种观点:殷代说、汉代说、六朝说、唐代说,石毓智认为“因为他们用了完全不一样的判别标准”而导致了如此大的分歧。[2](p24)我们认为,这种分歧与他们把动补结构的来源归为不同的结构有很大关系,因不同的结构产生时间不同,故导致了上面的分歧。

关于动补结构的来源,石毓智将前人的观点归纳为三种,[2](p26-27)为论述方便,我们改引如下:

(1)多动共宾[3](p235)

打 杀 长鸣鸡 → 打 死 常鸣鸡

(2)动宾联合结构[4](p133-134)

击 李曲军 败 之 →击 李曲军败→击 败 李曲军

(3)可分离动补结构[5](p195)

Vt+O+Vi→Vt+Vi+O

打 汝口破 → 打 破 汝口

这三种观点,均将动补结构直接或间接归源于某种结构,故可统称为“单源说”,但因这三种结构最终都是来自使成形态这种综合方式,故这里的“单源”其实是就它们各自所说的分析式结构的来源而言的。

下面,我们便就这三种观点及石毓智的相关分析来探讨“Vt+Vi/A”式动补的来源。

二、单源说评析

1.观点(1)评析。

观点(1),石的反对意见是:多动共宾结构后来消失了而不是转化为其他结构;历史上典型的动补短语的结果成分并没有经历不及物化过程;中古汉语真正的动词并列结构大都没有动补结构的“动作+结果”这个基本语义特征。[2](p26)

为方便论述,先从分析。因“打杀”类结构是两个及物动词连用,即“Vt+Vt”,故石将其看作动词并列结构,并认为其不含有“动作+结果”语义特征。但我们认为“打杀”含有“动作+结果”语义特征,原因是“打杀”的意义是“打死”,“打”仅表“打”,不表“死”这个结果,“死”这个结果只能由“杀”表示出来,这样“打杀”的整体语义特征是“动作+结果”。另外,“打杀”类结构自始至终都没有“杀打”类的替换形式,也说明它们并非是纯粹的并列结构。之所以不能颠倒顺序,应该是由其“动作+结果”的整体语义特征造成的。其它类似结构如“扑灭”(《尚书》)、“战败”、“射中”(《战国策》)、“击破”、“压杀”(《史记》)等,最初也都是双及物结构,按石的观点也都是多动共宾式的动词并列结构,[2](p80)李平称为连谓结构。[4](p131)但我们认为其整体语义特征也是 “动作+结果”(原因同 “打杀”),这些组合同样没有颠倒顺序的替换形式,仅把它们看做动词并列结构或连谓结构是失之细察的。因此,我们认为“打杀”这类结构固然不能看做动补结构,但其所表现的场景却是动补场景,其整体语义特征是“动作+结果”。这样,这种结构同动补结构的之间的关系就得重新考虑。

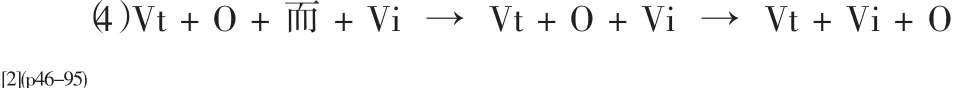

再看,仍以“打杀”为例。石认为,动补结构建立的时候,以前的多动共宾结构消失了。就是说在动补结构产生之前和之后,我们是分别用“打杀Np”和“打死Np”描述同一现实场景;而且,“打死”的建立和“打杀”的消失当大致在同一时期。基于这个事实,很难证明“打杀”仅仅是消失了,和“打死”之间没有任何继承转化关系。相反,基于上面的分析,即二者均含有“动作+结果”语义特征,我们认为“打杀”这种结构不是仅仅消失了,而是可以在动补结构建立后,受其类化而转化成“打死”这种结构;转化的方式就是用不及物动词“死”替代及物动词“杀”。石认为动补结构即“Vt+Vi+O”是直接来自“Vt+O+Vi”结构,[2](p46-95)我们认为具有“动作+结果”语义特征的 “Vt+Vt”也可以通过第二个动词的不及物替代而转化成“Vt+Vi”即动补结构。

如在动补结构比较成熟的《水浒传》中,“打杀”:“打死”为 1:11,“打杀+O”:“打死+O”为 5:37。就是说在“打死”这种动补结构形成甚至普及后,“打杀”类结构依然没有消失,这是由两个原因造成的,一是这种结构整体语义特征是“动作+结果”,可以胜任部分动补场景的表达需要;二是它们可以通过第二动词的不及物替代向动补结构转变。这就造成看这种结构同动补结构的长期共存。

最后看,石认为历史上典型的动补短语的结果成分并没有经历不及物化过程。这样,上文提到的“扑灭”、“击破”、“战败”等第二个动词在历史上就是及物和不及物兼类的多动共宾结构,按石的说法它们当经历了一个消亡、重生过程,但这与实际情况不符,因为它们自产生后就一直使用。我们认为这些结构完全可以经过重新分析(即第二个动词去掉及物用法而转变为不及物动词)而转化成动补结构。宋亚云的相关统计也支持我们的观点,她统计出了《史记》中描写楚汉相争以后事迹的篇幅中“败”单用时自动:使动的比例为61∶25,并认为“灭、破、折”等动词也经历了类似的过程(即去及物化的过程——笔者按)。[6](p70)也就是说,“扑灭”类结构的第二个动词在刚开始时固然是及物的,但在使用过程中它们慢慢发生了去及物化的转变,原因是其整体语义特征为“动作+结果”,为了能让句法结构清晰表达语义结构,转变的结果自然是使这类结构由“Vt+Vt”变为“Vt+Vi”,即变为动补结构。

以上,我们分析了石所谓的并列式多动共宾结构,其中一部分同真正的并列结构不同,表现在其整体语义特征是“动作+结果”,并论述了其向动补结构转化的可能性。而这实际上就弥补了志村良治观点(1)存在的根本问题,即没有解释第二个Vt不及物化的原因。这个原因不交代清楚,观点(1)就只能是理由并不充分的假设。按我们上面的分析,“打杀”、“扑灭”类结构,“打”、“扑”不能表结果,“杀”、“灭”可表结果,两者的语义整合成“动作+结果”结构是完全可能的。之后,“杀”类及物动词通过不及物替代,“灭”类动词通过不及物化而重新分析,从而转变成“Vt+Vi”式的动补结构也完全是有可能的。

2.观点(2)评析。

观点(2),石的反对意见是:动补结构的前身是中古汉语的可分离式动补组合,其做补语的结果成分几乎全是不及物性的,这同动补结构的典型补语均是不及物的特征相适应;而(2)中的Vt2必须是及物的,同动补结构的典型补语均是不及物的特征相矛盾。[2](p57)

我们认为石的反驳并不充分,因为虽然动补结构的典型补语均是不及物的,但这并不意味着其源结构中相应的成分也必然是不及物的,至少这样认为是缺乏充分论证的。

实际上,“败”在古汉语中可为及物或不及物动词,而在(2)中,李平假设动补结构中补语的前身是及物动词,后来演变为不及物动词,[4](p133-134)这种假设是合逻辑的,在李平的理论框架内找不到缺陷。而石是据自己的假设反驳李的假设,这种反驳不充分、也不科学。

其实任何理论都是假设,[7](piii)我们可将石的观点同李的观点看作是两个不同的假设,从两位学者的论述来看,他们均是通过对汉语史语料的分析证明自己假设的合理性,但却无法证明对方是错误的。石反驳李观点的唯一理由是动补结构的典型补语均是不及物的,但正如我们刚才所说,其源结构中相应成分也必然是不及物的看法缺乏论证的。

我们认为,观点(2)的最大缺陷是没有解释Vt2由及物动词演变为不及物动词的动因,这是观点(2)是否合理的关键问题,若能提供充分解释,就说明这是个合理假设,若缺少这一解释,观点(2)就只能是理由不太充分的假设。实际上,石认为动补结构来自中古的可分离式动补结构这种观点也缺乏理论层次上的解释。纯粹依靠对汉语史中用例的分析来论证自己观点的合理性,带有很大的随意性,体现在均能轻易证明自己观点的合理性,但很难充分证明其他观点的非合理性,而这就是学者们在这个问题上观点分歧的根本原因。

我们认为从历时看,观点(2)中的动宾联合式和前面的多动共宾式,均是动补结构从综合式到分析式演变过程中的一个阶段,反映的是我们对动补场景认知而形成的概念结构的变化及语法结构为反映这种概念结构而进行的演变(我们在下文将会详细探讨)。

3.观点(3)评析。

观点(3),石认为太田辰夫的推测是正确的,原因是“Vt+O+Vi”就是可分离动补组合,语义上表“动作+结果”关系,Vi也多为不及物动词或形容词,这两点与现代汉语动补结构的特征是一致的。[2](p27)观点(3)的缺陷,石认为是没有论证具体的发展过程。

我们认为“Vt+O+Vi”的确可以经过重构而直接演变为动补结构,但遗憾的是观点(3)同(1)(2)一样,没能更进一步为自己的假设做出理论层次上的解释,仅仅是依靠汉语史中的用例来论证自己的合理性。这种做法的缺点,我们在前面已做了分析,不再赘述。石对可分离动补组合向动补结构发展具体过程的描写是翔实可信的,这点我们也不再赘述。

我们认同“Vt+O+Vi”可经过重构而发展成动补结构,但我们不认为这是动补结构的唯一来源,这个观点在我们前面的分析中已透露出来,下文中我们会再系统分析。

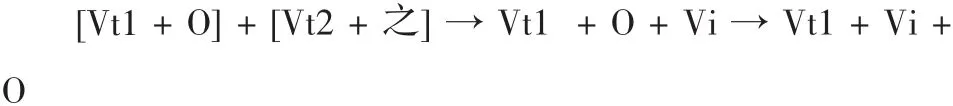

石认同观点(3),并论述地更为详细,我们将其略作梳理而作为第四个观点:

求牧与刍而 不得 → 求牧与刍不得→ 求 不得牧与刍

石认为动补结构直接来自可分离动补组合,可分离动补组合直接来自被“而”隔开的动宾和不及物动词组成的联合结构。

石在论述时举的例子不大典型,如“知管仲、晏子而已矣”、“如之何使其民饥而死也”。[2](p57)另外,石的表述似乎不大严谨,他认为“而”消失后可以直接得到动补组合,如可从上面最后一个例子直接得到动补组合“饥死”。[2](p58)但“饥”是不及物动词,按照他的思路(动补结构是在双音化及语义靠近原则作用下由“Vt+O+Vi”中Vt和Vi直接结合而成),这个组合是不能直接发展成最早的动补结构的。

上面,我们主要围绕石有关的评论分析了前人三种传统观点(第三、四种观点基本一致),它们的共同点是都认为动补结构的来源是单源的。从上面的论述不难看出我们的观点,即我们认为动补结构的来源是多源的,下面便详细阐明我们的多源说。

三、多源说及理论依据

1.动补结构由综合式向分析式演变的根源。

梅祖麟认为使成形态在中古汉语里慢慢消失,由于这一变化,动补结构应运而生,来替代原来的形态法,表示“使成”的语法意义。[8](p112-136)石认为使成形态的消失是动补结构产生的结果而不是原因。[2](p28)

我们认为,使成形态的消失和动补结构的产生之间的关系应该放到一个更大的背景下,才能彰显得更清楚;这个大背景就是汉语从古到今所发生的总体变化趋势:由综合到分析[6](p66-102)使成形态的消失、动补结构的产生均是这一趋势的驱动结果,也是这一趋势在语法方面的具体例示。与其说动补结构的产生导致使成形态的消失,不如说是这一趋势导致使成形态消失、导致动补结构产生。

实际上,从我们第一部分的分析不难看出,使成时态、多动共宾组合 (仅限于语义特征为动补的部分)、动宾联合结构、可分离动补组合等表达的都是动补场景,它们均可看作是古今汉语中表达“动作+结果”这种语义结构的不同语法结构,它们代表的是这类语法结构由综合式到分析式的发展历程和趋势。这一趋势决定了综合式的使成形态必然消失而被分析式取代;当然,最终取而代之的究竟是哪种分析式手段,我们认为也是可以预测的,这取决于汉语语法由综合到分析这一整体发展趋势背后的动因。

但这个动因未见学者有系统、深入阐释,但是我们认为只有这个动因才是动补结构及其它语法结构由综合到分析这种一致的古今演变趋势的制约力量。从学者们对相关问题的讨论,我们可以发现这个原因的些许端倪。如学者们认为动补结构之所以能代替使成形态,是因前者表达更精密、更完善。[9](p237)也就是说,从最初的使成形态到最后的动补结构是语法结构适应语义表达需要而进行的演变,这实际上体现了认知语言学的一个基本假设,即语法结构象征语义结构,[7](p9)据此假设,语法结构的演变应当是由其所象征的语义结构的演变造成的,而语义就是概念化,[7](p105)那么,表达动补语义的语法结构的演变体现的则是汉民族对动补场景的概念(认知)结构的变化。

中国传统的思维方式学者们称为 “直觉思维”[10](p371)或“系统思维,”[11](p5)这种思维方式的特点是着眼于事物的整体而非个体,[10](p371)偏重于综合而不是分析。[11](P5)这种思维造成汉语语法的早期综合性特征,即用一个词来表达后代用两个词来表达的内容。[9](p232)随着历史和科技的发展,汉民族传统思维模式也在变迁,[11](p5)从反映认知的语法结构来看,这个变迁方向是分析式。而这种思维模式的转变才是导致宋亚云所分析的动结式、兼语式、被动式、比拟式等由词汇手段向句法手段即由综合式向分析式转变的根源。

申小龙认为《尚书》与其后时代的文法差异,表现的是汉民族世界观的发展,反映的是汉民族对世界的认识有了全新的结构与图景。[10](p215)这实际上阐释的也是同一个道理,即认知的发展决定了语法结构的发展。

2.分析式思维对动补结构多源的解释。

就本文所谈的动补结构而言,使成式 (如 “杀之”、“洁之”、“小之”等)很显然是早期汉语表达动补场景的综合手段,而上文谈到的(1)(2)(3)三种结构则是后来产生的分析式手段。据我们上文分析,结构(1)其实并不是典型的动词并列结构,其整体语义特征是“动作+结果”,就是说两个动词之间的关系介于并列和动补之间,“动作”和“结果”还没有在句法上独立显示出来,说明此时在人们对动补场景的认知中还没有把动作和结果完全分离,反映的是人们对动补场景的认知解构由综合式向分析式的过渡性质。结构 (2)及其变体“Vt+而+Vt+之”是两个动词联合结构,前后结构之间语义上是“动作+结果”关系。同(1)相比,结构(2)似乎是表达动补场景的更合适的分析式手段,因为“动作”和“结果”在句法上独立显示出来,但实际上因“之”回指上面的宾语,造成语义冗余,从接下来的分析来看,这并不是表达分析式思维对动补场景解构形成的概念结构的最合适手段。

结构(3),我们认为是动补结构形成前的表达动补场景的最自然的分析式手段(原因见下文),故结构(2)及结构(4)要转变为结构(3),然后才能转变成动补结构;这是由分析式思维模式下我们对动补场景的感知体验所形成的自然的认知结构决定的。

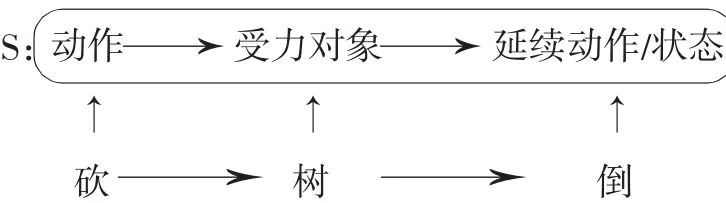

这种认知结构是怎样的呢?下面来分析一下:(以生活中常见动补场景“砍倒树”为例)

矩形框S代表现实场景“砍倒树”,框内的动作、受力对象、延续动作/状态代表我们在对此现实场景感知体验基础上而形成的最自然的认知结构,这个结构包括三个要素:动作“砍”、受力对象“树”、“树”受力后的延续动作/状态“倒”。说它是最自然的认知结构,是因为它模拟了现实场景事态的变化:右向箭头代表感知顺序,一般情况下,我们是先感知到施事者所发出的动作“砍”,然后感知到动作所作用的受力对象“树”,延续动作“倒”是最后发生的,故最后感知到。上面是我们在分析式思维模式下对动补场景的最自然的感知方式下而形成的认知结构,这决定了表达动补场景的最合适的分析式句法结构应当是“砍树倒”,即上文可分离动补组合结构(3),这也决定了动补结构多数是直接来源于这种结构。

其他类型的分析式感知方式都是不自然的,如把动作和结果模糊地感知为一个整体(相应的句法结构就是多动共宾式),或者把动作和结果均感知为两个施事动作(相应的句法结构是动宾联合式及其变体),它们都无法准确模拟现实场景事态的变化。这也决定了与其相应的句法结构直接转化成动补结构的几率较低。

四、总结

持单源说的学者通过对自己掌握的语料中的相关用例的分析,均能证明自己观点的合理性,但却无法充分证明别人观点的缺陷,原因就在于动补结构本就是多源的,学者们只是各自揭示了其中一源。

表达动补场景的最原始的方式是使成形态,是一种典型的综合式手段,这是由汉民族传统的系统思维模式决定的。随着人们对动补场景认知模式的改变,即由系统式向分析式的转化,表达动补场景的语法方式也随着改变,动宾联合式、多动共宾式、可分离动补组合式等均是分析式手段。以分析式思维模式感知动补场景形成的最自然的认知结构当如上图所示,与此相应的句法结构当为“Vt+O+Vi/A”,这是动补结构的主要来源。而其它认知结构模拟性较差,与其相应的句法结构直接转化成动补结构的几率也就较低。

[1]蒋绍愚.近代汉语研究概况[M].北京:北京大学出版社,1994.

[2]石毓智.现代汉语语法系统的建立[M].北京:北京语言大学出版社,2003.

[3]志村良治.中国中世语法史研究[M].江蓝生,白维国,译.北京:中华书局,1995.

[4]李平.世说新语和百喻经中的动补结构[A].语言学论丛:第14辑[C].北京:商务印书馆,1984.

[5]太田辰夫.中国语历史文法(修订译本)[M].蒋绍愚,徐昌华,译.北京:北京大学出版社,2003.

[6]宋亚云.汉语从综合到分析的发展趋势及其原因初探[A].语言学论丛:第33辑[C].北京:商务印书馆,2006.

[7]束定芳.认知语义学[M].上海:上海外语教育出版社,2008.

[8]梅祖麟.从汉代的“动杀”、“动死”来看动补结构发展[A].语言学论丛:第16辑[C].北京:商务印书馆,1991.

[9]蒋绍愚.古汉语词汇纲要[M].北京:北京大学出版社,1989.

[10]申小龙.汉语与中国文化(修订本)[M].上海:复旦大学出版社,2008.

[11]刘长林.中国系统思维[M].北京:社会科学文献出版社,2008.