意向性相遇、复合体化与国家经验:影视媒介国家形象的生成辅合机制

2013-12-11刘辉

刘 辉

(武汉大学,湖北 武汉 430072)

影视媒介的国家形象(以下简称“影视国家形象”)研究是当下学术界的一个热点话题,在时下百花繁盛的跨文化、文化批评的视野下的影视国家形象现象研究之外,进行基于影视媒介、国家影像与观者(受众)之间关联的影视国家形象的生成机制探讨,在国内相关领域研究尚处空白的情况下,对于完善影视国家形象研究体系和理论拓展都无疑具有探索价值和现实意义。循着相关影视理论思潮的路径,我们发现无论是经典影视理论把影视中的国家解释成物质现实复原的物质材料的仿像,还是精神分析影视理论把国家形象解释成纯粹心理意识构成物,都无法有效解释影视国家形象的“图像性和非图像性”的共生体形态,也无法深入解释影视国家形象的形象性本质及其碎片化属性,凡此,亟待研究者的相关理论拓展。“后梅洛-庞蒂”时代的现象学影视理论思潮认为,我们在欣赏影视时所感知到的其中的国家形象不是与生俱来的、不是一个客观材料、不是某个“影像”本身,而是来源于基于身体体验的“影像体化”经验。深入分析之后,我们看到体化经验过程的核心则是国家影像、身体视觉影像和影视媒介主体的多重交织的意向性“相遇”与“重构”,我们将在文中具体探索这一生成辅合机制。

一、影像的三个层面及其相遇

影像是一种特殊的“像”,因为影本身也是像,顾名思义影像是影的像,或曰像的影,简言之是“像的像”,即是说影像在其本质上是一种双重的二次构成的像,我们姑且把它称作“双重像性”。同时,影像另一本质属性是其运动性,是流动的像,任何其它形式呈现出来的像都是静态的。依据影像的双重像性和运动特质,我们可以感知得到生活世界中各种形色的影像存在,从阳光下的树影被投射到水面的影像,到镜中之镜观看人物的生活活动的影像,到视网膜上呈现的影像,乃至以回忆与联想方式呈现出来的心理知觉体验中的心理影像,而最为复杂特殊则是我们纯人造的影视影像。从这万花筒般的影像世界中我们可以提炼出其三个层面的影像形式:物化影像、身体影像与影视影像。

物化影像是指自然世界中和社会生活中的影像,即自然影像世界和人文社会影像世界。沙漠或海面上的海市蜃楼,镜子中反射的自然物、人和社会器物的运动状的影子,至于通过光介质折射在其他介质上的影像则更是不胜枚举了。物化影像的成型介质既有自然性的,也有人工的。身体影像包括知觉影像与心理影像。知觉影像需要调动人的视知觉、听知觉、触感知觉以及其他身体知觉来感知,因视网膜作为知觉影像的最终呈现介质,所以知觉影像在某种意义上也可以称作视觉影像。心理影像存在是以知觉影像为前提的,它总是指向后者,它跟知觉影像一样都是意向性的,是身体主体的特有影像成像机制,是特殊的可感不可见的图像性影像。影视影像是一种极为特殊也最为复杂的影像。物化影像和视觉影像的形成都只经过了一次成像,但影视影像则需要经过两次人为构成才能形成,亦即两次人工具成“像”:第一次是摄影机镜头成像,它以胶片或数字芯片为存储介质,第二次是投射在影视银幕上的“影”。

现实生活中,物化影像、身体影像与影视影像常常交织重合在一起,构成特殊的影像“相遇”关系。身体影像因其构成主体的独特的身体介质,使其与物化影像与影视影像的交织重合具有现象学意义上的意向性,影视中的“国家影像”在与观者身体的相遇也便是意向性的相遇,是影视国家形象生成机制的初始前提。

二、影视媒介主体、观者身体及其体化实现

20世纪80年代以来,传统的经典影视理论和符号学影视理论日益受到挑战乃至质疑,影视理论在寻找新的出路和突破。胡塞尔特别是梅洛-庞蒂的现象学在一度受到质疑和冷遇之后,又在欧洲文化思想学术界重新受到了重视,一批学者也发现了现象学、知觉现象学理论、身体理论与影视艺术紧密暧昧的源生关联,形成了研究影视本性、影视特质、观影经验和影像-观众关系等重要领域的影视现象学理论思潮,既给我们提供了阐释影视的新维度,也有助于我们把握影视与社会生活、文化与人类自身的内在关联,其中即包括拓展影视与国家形象的不解之缘的理论路径。

“身体问题”和“身体理论”是自胡塞尔以来的现象学理论中的重要命题,更是梅洛-庞蒂思想的两大核心问题(另一为语言问题)。梅洛-庞蒂发展了胡塞尔身体观和意识意向性,提出了“身体意向性”的观点。他从批判纯粹经验主义与唯理智主义的基点出发,反对经验主义和理智主义的意识观,认为既不存在透明的、脱离身体的无客体的所谓纯粹意识,也不存在作为充实的实体的纯物质客体的身体,只有身与心的交织的“肉”或“肉身”,但这种“肉”绝不是简单的物质实体、身体和精神的矛盾统一,而是作为一般存在的具体象征的“元素”。正如梅洛-庞蒂所言:“它不是事实,也不是‘物质’或‘精神’之和;它不是精神的表象,精神是不会被其表象所捕获的,它将拒绝进入对看着来说是至关重要的可见之中……最好还是用‘元素’这个旧术语意指它……是使事实成为事实的东西;与此同时,也是使诸事实就具有意义的东西,使零碎的事实处在‘某物’周围的东西。”[1](p172-173)他把作为知觉主体的这种身体称为“现象身体”,人们不是通过意识而是通过身体准确的说是通过“现象身体”来与世界发生关系。基于此,他认为我们理解一个事物、与一个事物发生关系时,并不是简单、单向度通过意识对它进行综合和构造,而是用我们的各种知觉和感觉来对它进行综合,知觉一定是身体指向某物、与某物处于同一处境中并在其中彼此互相构造,即身体是意向性的。

从身体意向性出发来思考身体的主客体关系,我们可以看到身体的特殊介质性——身体作为内在意识世界与外在客体世界的共生介质。身体同时作为主体和客体,绝对的主客体是不存在的,因为一个“知觉场”中主体-客体是互文的。感知主体把过去给予现在并把现在导向未来,时间维度是模糊的、模棱两可的,时间是有被构成的时间(通过身体才能感知时间)和有构成能力的时间的统一体,因此,知觉的综合是一种时间综合,知觉的主体是时间性的,知觉的主体就不是绝对主体,而被感知者也就不是绝对客体。梅洛-庞蒂在《知觉现象学》中用一个形象的例子阐释了知觉-身体的这种主客体共存的介质性以及主客体之间无绝对界限的可逆性和互文性:“当我用左手触摸右手时,作为对象的也有这种特殊的感知特性……当我的两只手相互按压时,问题不在于我可能同时感受到的两种感觉,就像人们感知两个并列的物体,而是在于两只手能在‘触摸’和‘被触摸’功能之间转换的一种模棱两可的结构。人们在谈到‘双重感觉’时所表达的意思就是在一种功能到另一种功能的转换中,我能把被触摸的手当作随即就能主动触摸的同一只手——对我的左手来说,我的右手是一团骨骼和肌肉,我在这团骨肉中立即猜到我为探索物体而伸向物体的另一只灵活的、活生生的右手的外形或体现。”[2](p129-130)

知觉-身体在理解外部世界并与之发生关系时的根本角色地位,以及身体的主客体关系特性,给我们理解与认知影视影像与影视观者之间的关系,以及在此基础之上的影视形象与影视国家形象的生成,提供了新的理论视角。梅洛-庞蒂认为影视中的一系列感觉例如眩晕、快乐、悲伤、热爱与仇恨等都是行为方式,并不通过理智思考和纯粹意识构造,而是源于观者对于影视的“身体化”感知,源于观者对于影视情绪的“身体化实现”、“身体化表达”。这即是说,影视感知的实现效果不仅依赖于观者的身体和感觉器官,进一步说是呈现为“观者身体反应”对影视“身体反应”的感应程度,或者说是观者实际的身体症候与影视主体所定向期待的身体症候之间的契合度。从影视技术发展看:有声片的出现,使得影视感知的身体症候契合度大为提升,如幽默话语所引发的欢笑,惊声尖叫所引发的身体颤抖,警笛或爆炸引起的身体的坐立不安和慌张;彩色片则大大强化了视觉器官反应以及基于视觉的其他身体感觉,银幕里的沙漠中饥渴的人突然望见前面的绿洲和一汪蓝水必将引起剧中人和观者同时眼前一亮,而溅满红红鲜血的刺刀迎面刺向剧中人时,恐惧和尖叫是在所难免;立体影视则将观者与影视的体感关系发挥到了极致,《阿凡达》所制造的身临其境的身体感应效果,让我们的身体在影视知觉空间中极度贴近影视中身体主体的生理和心理感觉,骑在潘多拉星球“翼龙”飞翔在崇山峻岭中的爽快与有可能跌落万丈悬崖的恐惧让我们憋足劲,身体清爽又不敢放松并乃至因害怕失足掉下而不自觉的想闭上双眼。从影视潮流类型看,功夫片中对暴力的展示触发观者的身体力量释放的冲动,情色片中肌肤之亲触发的性快感,惊险恐怖片所触发的紧张、恐惧与汗湿的手心,战争片和悲剧伦理片所触发的眼泪、痛苦与愤懑等等,都是不同影视流派类型各自的具体处境中观者身体的感应症候,这是一种处于互动关系中的身体感知,契合度的实现是这一互动关系的核心,也是影视感知的核心。

影视现象学的主要理论研究者维维安·索布切克在 《眼目所及:电影经验现象学》中探讨了影视的“身体性”问题:“电影对我来说从来都不是某种被看的‘东西’……无论我在影院所看的影像、所听的声音面前如何放弃自我,那些影像和声音总是某种程度上拒绝被我同化或难以将我同化。确实,如果没有我所感觉的这种相互回弹和拒绝,这种往返的交流,那也就不会有自我与影视遭遇时所出现的那种 ‘把玩’。……在影院里,总是有两种体化的视见行为,两种体化的视野构成了影视经验的可理解性和意义。电影的视见与我的视见并不同一,但却遭遇在一个分享的世界里,构成了一种不但内在主体呈辩证关系,而且互主体之间呈对话关系的经验。……电影之眼从来不是单目的,总是双瞳双向的。”影视媒介本身即是被看与被感知的客体,也是“观看”与“感觉”的主体,即是说影视媒介就像观者和拍摄-创作者一样,也是具有某种“感觉和表达能力”的主体。影视媒介主体性的实现主要基于两个方面:影视的运动性和独特的影视语言。如果说主体的独特本质是连续的思想活动,那么这种活动的核心特质则是运动性,影视通过流动的、不断变换的银幕画面来表现运动的人物和事物。这一是因为影视摄影机拍摄的对象是运动的意向物,影视摄影机能整合推、拉、摇、移、升、降、跟等运动方式,二是因为影视放映机能表现镜头切换、闪前、闪回、叠化、淡入、淡出等银幕画面空间的呈现方式,三是蒙太奇对银幕上镜头的分割、组合、拼接,以构造影片的外部运动。如此,影视既能表现物理生理运动,又能表现人物的心理活动。影视语言的逼真视听性是指影视能以连续的活动的照相方式直接纪录现实世界中(尽管往往是假定人物情节外在属性的现实世界)的人物和事物的状貌与变化,同时光影、色彩、声音等视听元素能以合乎影视自身需要的方式来构造人物造型、环境造型、心理活动和抽象思绪。总之,影视媒介的主体性集中表现为影视能给影视自身赋形,影视能够捕捉、感觉、体验到最佳的角度和方式来观察世界和表现世界。

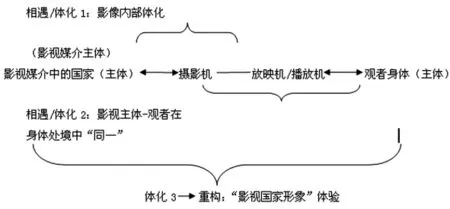

三、复合体化与影视国家形象的意向性重构

我们回头再来看影视国家形象的感知-体化机制。摄影机的体化感觉与放映机的体化表达使得影视呈现为一种运动中的主体性,一种影视观看-言说主体。同时,影视主体与观者主体在身体知觉场和影视时空处境中,又构成了交互主体性。影视中的国家与影视观看-言说主体也构成了一种互主体的关系,通过这样多重的交互主体性,最终实现的是影视中国家主体与观者主体的体化感知,再经过观者的意向化重构,得以实现影视国家形象体验。基本模式图如下所示:

正如在开篇中我们分析了,影视媒介中的国家并不是真正的国家,虽然在视听性上它是如此的逼真,在声、色、光、影等层面是如此的“物质现实复原”,它都只是国家的像。我们还注意到,影视中的国家是包括山川鸟兽虫鱼等自然物体、风雨雪霜天灾等自然景观、人类(国族)及其社会活动与文化症候在内的集合体,在一部完整的关涉国家的影视中,这一集合体内部各部分是不可分割、水乳交融的,同时,它们也是主客体互文可逆、构成现象学意义的互主体性的。如此,我们便看到这样一个事实:影视中国家形象集中通过影像中的“人”(也包括人的集合体如某国家族群)来体现的,影像中的“人”则会在其身体体验中与国家的其它构成体相体化,构建起影视媒介画面中他(他们)的体感经验。在电视节目《国际新闻报道》中采访记者现场对于他国社会风貌及其“出镜”之处的视听体验直接传导了该电视节目的相关 “体验”,影片《阿拉伯的劳伦斯》中,劳伦斯集中体感了他关于战前阿拉伯世界的国家经验,《末代皇帝》中末代皇帝爱新觉罗·溥仪的洋文教师庄士敦和溥仪自身体感了这个剧变中的古老的东方国度。国家影像与身体知觉影像(主要是视觉影像)的第一次意向性“相遇”实际上即是与影视主体之间的相遇,这意味着不仅影视中的国家内部在生成体化经验,其与影视主体之间也在经历体化——影视创作主体身体透过“能感觉的摄影机”这一介质与镜头中的“国家集合体”产生体化,而“放映机的表达”效果时刻存在于创作主体的身体经验中,在创作(摄影机产生“感觉”)时被即时激发出来,成为当下的身体直观,所以影视主体通过“身体化的摄影机与放映机”与镜头中的“国家集合体”发生体化,并构成可逆的互主体性。影视创作主体身体知觉的可选择性直接影响“摄影机的感觉与放映机的表达”,形成具体的身体处境和影像时空中新“国家影像”,它是影视性的与非影视性的影像复合体。

影视放映机/接受播放机呈现在银幕上的影视影像与观者身体知觉影像(视觉影像)之间的相遇是构成影视影像与观者之间体化经验的基础。前文已述,影像主体与观者之间的体化是在具体的身体处境─知觉场域中存在的,观者身体知觉的选择性与身体处境的当下性、具体性交织在一起。观影经验中,身体知觉特别是视觉的选择性使得观者身体的注意力总是指向其最喜欢最易投视的影像中的意向物,同样,对于上文所言的新的“国家影像”,身体知觉、视知觉也是有选择性的指向意向物,同时这种指向又发生在影像体感存在的身体处境中,即是说选择性此时又受限于身体处境的特殊情境中。因此,影视国家形象的感知在终极上表现为观者身体对影视中“国家”集合体的体化,而实质上则是上述意向性“相遇”、复合体化与国家影像创生诸种机制辅合在一起的形象生成机制,这一机制永远都是创造性、处于不断自我创生中的,因为身体处境与影像体化无限变化创生。重构是影视国家形象在体感经验中被赋型的关键一步,观者的意向性在其身体处境中向国家影像投射和构建,通过这种投射和构建,被其身体经验改造并重新组织的国家形象逐步显现出来。因此,影视国家形象是这样一种特殊的身体影像:它是关于影视影像的身体影像,它是图像性的心理影像与观者身体重构后的非图像性的意向性意识的共存共生体,并且这个意向性意识它总是指向相遇与体化后的国家影像。深入认知影视媒介的国家形象生成辅合机制,对于我们更好的运用影视媒介来创造与传播中国国家形象,增强我国的文化软实力,具有现实性的理论价值和实践指导意义。

[1][法]莫里斯·梅洛-庞蒂.可见的与不可见的[M].罗国祥,译.北京:商务印书馆,2004.

[2][法]莫里斯·梅洛-庞蒂.知觉现象学[M].姜志辉,译.北京:商务印书馆,2005.

[3][美]维维安·索布切克.眼目所及:电影经验现象学[M].孙绍谊,译.伦敦:加州大学出版社,2004.