区域旅游空间认知与空间规划

2013-12-11毛焱,梁滨

毛 焱 ,梁 滨

(1.湖北经济学院,湖北 武汉 430205;2.华中师范大学,湖北 武汉 430079)

区域旅游空间规划是区域旅游活动在空间上的投影,体现了区域旅游活动的空间属性和相互关系。从旅游的本质而言,区域旅游是以特定区域为载体的观光游憩、文化感知及休闲体验活动。区域旅游空间规划是一门关于区域旅游功能定位和配置的学问,其实质是区域空间基于旅游路径的重新分配,是对区域旅游空间、空间关系以及空间中的旅游者行为和旅游活动予以规划的过程。在区域旅游规划诸多研究层面中,空间规划是最基本的问题。区域旅游发展的诸多战略的制定和实施无不以旅游空间战略的制定为前提,区域旅游规划的空间思维日益重要地显现在各级旅游规划之中。区域旅游空间理论的深化研究有利于基于空间规划的有效空间组织的具体操作,通过改变区域之间的空间关系,优化空间配置,最大限度地发挥区域旅游空间组织的运行效率。

一、空间认知

19世纪末德国地理学家拉采尔(Friedrich Ratzel)开启了人文地理学研究对于空间的关注。人文地理学的主要研究领域包括人地关系研究、区域差异研究、区位研究、景观研究以及区域综合研究,无一不和区域、空间紧密联系。20世纪50年代开始,人文地理学的研究重心从区域差异(regional differentiation)转向空间分析(spatial analysis),空间经济学和区位论逐渐被引入并形成了人文地理学的新理论。20世纪70年代以后,随着空间分析向社会研究的渗透,传统的注重时间演变的社会科学研究出现了明显的“空间转向”,人文地理学有关空间的认知发生了质变。在人文地理学现代空间观的演进过程中,绝对空间观、社会—自然属性割裂、注重时间演变(空间边缘化)等成为被扬弃的观点。本文从自然空间、人文空间、权力空间和流动空间四个方面归纳总结了现代空间观。

(一)自然空间。

美国地理学家托伯勒(W.R.Tobler)于1970年提出了地理学第一定律:在地表空间中,所有事物是相互联系的,但是距离接近的事物比距离远的事物间的联系更密切。人文因素的分布、扩散同样要遵守该定律提出的距离衰减原则。[1](p340-345)区域旅游规划所接触的空间范围首先是自然空间属性,正是自然空间的存在,距离衰减规律的作用力才得以在旅游空间系统中显现:区域旅游空间结构表现出明显的距离衰减规律,总体上,区域内或区域间旅游联系强度随距离增加呈减少趋势。

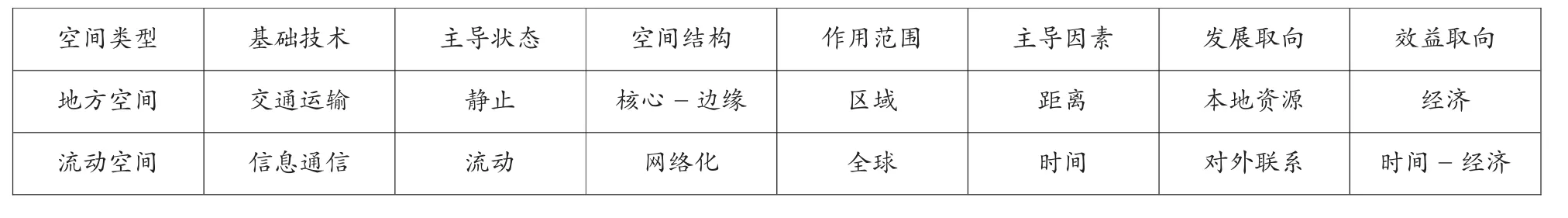

表1 流动空间与地方空间对比[3](p25)

在区域旅游空间演变过程中,区域旅游功能配置不同形成空间异质性,导致旅游流由区域旅游中心位置(hub)向四周形成规律性落差,即区域旅游空间梯度。空间梯度的存在则形成矢量,矢量的作用导致流动,形成区域旅游流在自然空间的分异及演化。

(二)人文空间。

法国哲学家列斐弗尔率先提出要从关心空间中的生产(production in space)转向空间的生产(production of space)。空间中的生产已转化为空间的生产,其区别在于前者是自然属性的空间,而后者则转换成社会属性的空间,称之为人文空间。美国建筑规划专家雅各布斯是人文空间理念天才的阐释者和积极的实践家。“城市的多样性”、“认同一个地方是因为使用一个地方”、“赶走了人,也就赶走了人的社会关系”等观点都是对人文空间的精辟阐释。[2]

空间不仅拥有自然地理属性,更离不开人文地理特质,区域旅游空间规划离不开区域人地关系的体现,离不开区域社会属性的展现。区域旅游发展是人文空间社会属性和自然属性的共同发展。

(三)权力空间。

权力空间的概念源于政治地理范畴。德国地理学家拉采尔(Friedrich Ratzel)的“国家有机体论”及美国军事历史学家、军事理论家马汉(A.T.Mahan)的“海权论”都将国家事务视为权力空间现象加以表述。从英国地缘政治学家麦金德(H.Machinder)的“心脏地带”学说到美国学者斯皮克曼(N.J.Spykman)的“边缘地带”理论,都系统地阐述了权力空间规律。

空间形态的持续所指向的是权力配置的持续,空间是任何权力运作的基础,规划所形成的空间意象都是有其隐喻的,因为这些是和经济、政治或制度交织在一起的。[1](p340-345)空间的争夺与利用是一个充满利益和观念冲突的过程,反映社会各派力量对城市空间主导权的争夺。对空间的控制构成日常生活中一种根本的和普遍的社会力量。控制了空间,实际上就是控制了这样一种社会力量。围绕着空间一定有争斗,一定有政治关系。

在空间规划编制过程中,空间生产的主导力量是政府和开发商,他们最有发言权,其次是专业人士,民众的声音最弱。区域旅游规划是从旅游的角度对权力空间的重新分配。从权力的角度而言,区域旅游规划的编制过程是对当地社区居民的排他过程,社区居民参与规划更多地停留在一种理想状态,其原因在于社区居民无法参与到权力空间的再分配之中。

(四)流动空间。

流动空间完全不同于地方空间(表1)。流动空间代表了一种动态的空间理念,它强调从“流”的角度重新审视“距离”。在流动空间,社会权力与功能在流动中组织。流动空间是围绕人流、物流、信息流、资金流及技术流等诸多要素流动而建立起来的动态空间。[3](p25)

定位于信息化、网络化、虚拟化的流动空间,继承了地方空间的许多特性。由于增添了网络空间中的新元素,使得传统的区位选择对距离的要求降低,信息网络化作用增强了地区优势和信息流动,产生新的区位优势。反映在区域旅游空间规划中,流动空间的作用则更多体现在技术经济条件下,处于信息网络带的地区将获得更多的发展优势和价值财富。

二、旅游空间规划影响因子

(一)旅游流。

旅游流是城市旅游空间规划的主体要素,狭义的旅游流即旅游客流。一切旅游活动的产生及旅游规划的制定必以旅游者的内在需求为依托。斯托弗(S.A.Stouffer)在迁移背景理论中提出“一定数量的人在某一给定距离上行进,人数与起止点间的介入机会成反比”。介入机会与空间竞争成正比,介入机会是吸引空间竞争的根本原因。狭义旅游流的形成与变化是空间竞争的结果和体现,空间竞争导致空间干预,空间干预影响介入机会,介入机会吸引空间竞争,三者交互作用的过程,体现了旅游流对区域旅游空间规划的影响作用。

(二)旅游吸引物。

旅游流的聚散及其走向导致不同城市旅游功能的空间差异,而这正是旅游吸引物的功效。保继刚、楚义芳认为旅游吸引物是促进人们前往某地旅游的所有因素总和,包括旅游资源、接待设施和服务。旅游流的产生受多种因素制约,客源地的推力、目的地的拉力和两地之间的阻力都影响到旅游空间结构的形成。其中,目的地的拉力正是旅游吸引物的吸引力。

(三)旅游行为。

空间选择行为是空间理论的重要组成部分,旅游活动主体的空间位移是一种空间选择。旅游本身是一种以足够距离的空间位移为依托的休闲活动,旅游行为的发生不仅形成旅游流,而且在旅游者与旅游吸引物之间形成空间嫁接。行为要素是旅游者或旅游流的行为选择,旅游行为是连接旅游吸引物和旅游流的媒介。从空间角度而言,旅游者的群体行为直接导致旅游空间格局的形成。

(四)可达性。

可达性(accessibility)也称通达性,1959年由汉森(W.G.Hansen)首次提出,并将其定义为交通网络中各节点相互作用的机会大小。柯万(M.P.Kwan)提出地方可达性概念,即某一区位被接近的能力。

可达性反映了旅游客源地与目的地之间或者旅游目的地之间发生空间相互作用的难易程度。可达性无疑具有空间概念,可达性同时也具有时间概念,网络中各节点相互作用的机会大小经由通行时间判断。通行时间作为距离变量,是衡量可达性的有效指标,可达性引出机会空间(机会成本)的概念。

三、区位择优

(一)区位择优原理。

区域经济学以区位选择理论为起点,尝试沟通从区位选择到聚集经济的逻辑路径。[4](p85-92)区域旅游空间规划是区域旅游功能空间拓展的催化剂,往往造成相似功能在较小范围的空间内的集聚效应,集聚效应的产生进一步改变了区位条件,产生新的区位优势,形成旅游规模经济。这种空间经济学规模效应的产生得益于空间规模的扩大带来生产成本的降低所形成的生产优势刺激了旅游空间布局。城市旅游空间规划的规模经济效应可以从协同学的创始人赫尔曼·哈肯(Hermann Haken)的解释中加以佐证。

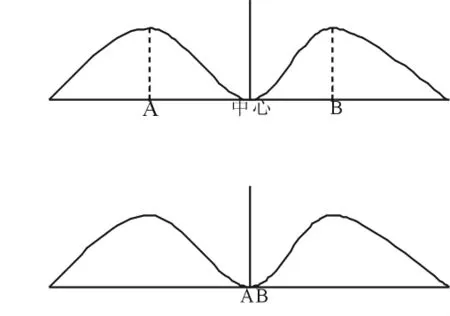

图1 博弈与均衡:区位择优

哈肯曾经讨论过两个卖冰淇淋的小贩如何在海滩上形成空间集聚。假设海滩上人口密度均匀,人的消费倾向相同,收入不影响对冰淇淋的消费能力。并且假设A、B两个小贩所出售的冰淇淋价格及品质相同,两小贩的服务态度都很好,货源充足。消费者将就近购买冰淇淋,他们不会舍近求远以同样的价格购买同样的冰淇淋。图1的上图是理想状态的均衡,它表示海滩被分成两半,两小贩各自把摊位设在每一半的中间位置。这种状态仅仅是相对稳定,均衡是暂时的,随时将被打破。如果其中一个小贩想多做点生意,就主动向海滩的中心移动,以便获得更多的买主。而另一小贩也会向中心移动以对此做出反应。这种情况一直延续,直至两个小贩达成图1下图的状态,即二者都聚集于海滩中心,形成空间集聚的规模经济效应,二者的均衡态由此产生。

(二)社会最优与区位择优。

企业对于区位的选择,从企业角度而言可能是最优的,但对于整个社会却未必如此。规划常常面临社会最优与区位择优之间的矛盾。图1之上图所示的情形,A、B的分布大大降低了消费者的交通成本,从而获得社会最优。然而,由于A、B都有获得利润最大化的企图,都不会安分地满足于这样的区位选择,势必向中心靠拢以试图扩大市场份额,最终形成图1之下图所示的格局,达成最优的区位选择,却因为加大了公众的交通成本,而丧失了社会最优。规划所要做的是设法在不影响个人利益的基础上追求社会最优。如果能够通过规划的手段使A、B的区位选择如图1之上图所示,就意味着在个人的利益未受影响的前提下,社会利益达到最优状态,成就了规划的最高境界。

区域空间结构的帕累托最优是指空间结构达到这样一种状态:区域空间结构能够自动协调和自动修复,对于某一个要素的变动,其他要素能够实现自动响应,并调整到新的最佳平衡状态。对于整个区域空间系统而言,能够获得最大的区域协同效益。这是区域空间结构的一种理想状态,由于自然演化状态下的区域空间结构具有结构惯性,因此区域空间结构是不会自动达到动态最优状态的,必须通过人为有意识地对区域空间结构进行科学、合理地重组后才能达到。[5](p193-194)

(三)卡尔多—希克斯改进。

卡尔多(Nicholas Kaldor)和希克斯(John Richard Hicks)接受了帕累托的最优状态概念,并在此基础上加以改进,形成新福利经济学的理论基础。帕累托最优是指任何改变不可能使任何一个人的境况更好而不使其他人的境况变坏。卡尔多和希克斯致力于改进帕累托最优,据此提出补偿原则,称之为“卡尔多—希克斯改进”。其观点为:一项改变会使部分人受益而使部分人受损。如果采取某种补偿政策使受益者补偿受害者,使得受益者的境况比改变前好,而受害者的境况得以补偿,那么这样的改变就增大了社会福利,是值得提倡的。卡尔多—希克斯改进到底有没有增进社会效率?希克斯认为,如果一项改变使A受益,使B受损,A会认为能够增进效率,B却认为没有增进效率。但如果A在完全补偿B的损失之后还有盈余,这种改变毫无疑问增进了整个社会的效率。

空间规划可以均衡社会最优与区位择优,卡尔多—希克斯改进可以在创造个人最优的同时,补偿弱势群体的需求,以期达成社会最优,从而改良整个社会的区位择优。这种对区域空间结构进行科学、合理地重组必须通过空间干预才能完成。

四、旅游空间规划与空间干预

政府制定公共政策的基本原则是公平,然而旅游空间规划首先必须立足于区域旅游资源空间配置,这涉及到旅游资源优区位和旅游资源非优区开发的不同效率问题。20世纪70年代后期,社区发展研究使空间规划从强调单纯的经济增长走向公平发展的讨论,公平与效率的兼顾更多停留于学者们探讨的理论层面。现实旅游开发决策及旅游经济实际揭示出在公平与效率之间,牺牲的总是公平,从而导致旅游资源开发、旅游基础设施配置在空间上的不平衡。在面临进一步的旅游开发时,这种不平衡的结果,将导致区域旅游的不平衡规划。这种不平衡规划的结果,一方面形成旅游发展的马太效应,一方面进一步牺牲公平。没有绝对的公平,只有相对的公平。维系区域旅游开发相对公平态势的旅游规划形式是基于空间干预的区域旅游空间规划。干预是指当某种组织、机制不能自行解决运行过程中产生的矛盾和障碍时,由外力介入加以解决的情形。

区域旅游空间规划是以旅游空间有效利用为目的,以区域旅游空间干预为本质,以空间总体规划和控制性详细规划为手段,从宏观到微观进行的旅游开发与发展的空间规划形式。它服从于国家空间整体规划,牵涉到城乡建设用地空间整体规划、乡村与自然非建设用地规划。这既涉及国家和区域发展的整体利益,又牵涉区域内社区居民生存与发展的既得利益。空间规划的过程是空间干预的体现,是追求公平与效率的政府公共政策的权衡。

区域旅游空间规划不同于传统的区域旅游规划,它是基于空间干预的整体规划,强调开放边界,不受行政区划、经济区划的限制,是自下而上的区域旅游空间体系的层级规划与自上而下的政府干预的融合。为保证系统最优化、整体化运行,主张从最高级系统自上而下进行。从复杂系统的角度而言,主张从国家级旅游空间规划到区域级旅游空间规划,再到城乡级区域旅游空间规划,最终到景区级旅游空间规划的层级演进态势。

区域旅游空间规划寻求的是社会最优与区位择优间的均衡点,可以在创造单一旅游地最优的同时,补偿旅游资源非优区的需求,以期达成社会最优。从而改良整个区域旅游发展的区位择优,进而达成区域旅游空间发展的卡尔多—希克斯改进效应。

对于区域旅游空间规划,有学者提出“八度空间”规划分析法,从自然空间、经济空间、旅游资源分布空间、文化空间、生态空间、社会空间、旅游产业空间及旅游游憩空间入手进行区域旅游空间规划,八个空间的综合作用决定了任何一个区域旅游目的地的空间规划格局。该学者认为融合八大空间,立足于六大旅游产业要素,确定原点及空间层次是区域旅游空间规划的基本要旨。[6]本文认为,利用这些规划分析方法以实施旅游空间规划的前提是基于空间干预的卡尔多—希克斯改进。

[1]石崧,宁越敏.人文地理学“空间”内涵的演进[J].地理科学,2005,(3).

[2]于海.城市呼唤人文空间[N].解放日报,2009-08-16.

[3]沈丽珍.流动空间[M].南京:东南大学出版社,2010.

[4]郝寿义.区域经济学原理[M].上海:上海人民出版社,2007.

[5]陈修颖.区域空间结构重组──理论与实证研究[M].南京:东南大学出版社,2005.

[6]王岩.区域旅游目的地的空间特点与空间规划创新[N].中国旅游报,2011-3-30.