人格标识利益在我国民法上的界定

2013-09-16李希

李希

摘 要:我国学者使用了“商品化权”、“公开权”、“形象权”、“商事人格权”等概念,来描述人格标识利益。不管是从概念内涵还是外延上都相去甚远,跨越了人格权、财产权、知识产权三个完全不同的权利类别。对这种法律现象归于人格标识利益这一概念,从概念加属性对此概念进行界定,以期对该种法益进行民法上的保护,其客体的人格标识表现形式应当包括能够表现其识别性特点的姓名、声音和其他具有识别性和个性化的标识。

关键词:人格标识;特点;属性;表现形式

中图分类号:D923 文献标志码:A 文章编号:1002-2589(2013)20-0117-03

一、人格标识称谓的来源

关于姓名、肖像、声音等,这些可以用来识别自然人的标记的统一称谓,英文文献中有“personality”或“valuable attributes of personality”[1],直译为“人格”或“具有经济价值的人格特征”;其来源于拉丁语persona,persona原指戏台上演员所戴的面具,不同的角色,不同的面具[2]。在语源上可以看出,标识角色的面具具有识别性作用,使人的角色得以区分。 荷兰学者Pinckaers倾向于用“persona”,其指所有确定特定人的符号或标志,这些符号包括姓名、肖像、声音、签字、特征以及其他据以识别特定人的区别性标志。而Pincaers 之所以倾向于用“persona” 的原因是“这个词在荷兰语也能被使用,而且其与不可转让的一般人格权没有联系”德文的表述有“Identit tsmerkmale”[3],直译为“身份标记”“身份特征”“Elemente der Pers lichket”直译为“人格要素”(这里可能是一般要素,不限于姓名、肖像等标志)。德国联邦法院(BGH)则称之为“Merkemalen der Pers?nlichkeit”,可译为“人格标志”。

本文采用“人格标识”作为这类标记的统称,主要在于人格标识所具有的特点之——识别性,人格标识比人格标志从字面上看更能体现识别性的特点。正如我们所知,概念的逻辑学解读是“种差+属性”。在法律逻辑上,人格标识的内涵正是由其特点和属性所决定的。

二、人格标识利益的概念

(一)人格标识利益的特点

1.识别性

有学者认为人格标识是“民事主体标表其个性特征的人身因素,如自然人的肖像、姓名、形象、声音、法人或其他组织的名称等”。虽然标志与标识在外文资料中的名称是一样的,(在德语中为“Merkmal”)但是在汉语中,“标识”的“识”名称上更能体现其识别性的特征,便于理解。而标志对此则无从体现。所以,人格标识体现的如肖像、姓名这样的利益共同点是具有识别性,人们在社会交往中可以借助这些标志来识别出其所指代的人。

人格标识体现强烈的识别性特征,基于这种可识别性特征的人格标识有扩张保护的趋势。在普通法上,美国第九巡回法院明确指出,虽然加利福尼亚州的制定法不保护其规定以外的其他内容,但加利福尼亚州的普通法仍然对制定法规定之外的其他可识别性身份特征进行保护。美国判例法上的典型案例是1947年的一宗案件,原告是一名著名赛车手,被告擅自将原告驾驶赛车的照片用于商业广告中,虽然照片里的原告面部模糊、不能被识别,但由于原告的赛车具有独特的装饰风格,人们能从照片中认出原告的车,因而原告应当受到公开权的保护。

虽然说“可识别性”是一个宽泛的概念,但作为判定人格标识的标准之一又是最符合逻辑的。许多国家的法律往往只保护特定的身份特征如姓名、肖像,但是这些国家的法院也已经在司法实践中创设出类似“可识别性”的概念。

2.个性化

所谓个性化,是指人格标识具有使一个人区别于他人,拥有自己的特点,表征自己社会存在,进而达到社会交往的目的。可以说,个性化是内容,识别性结果。这是因为人格标识具有强烈的个性化要素。比如姓名是用以确定和代表个体自然人并与其他自然人相区别的文字符号和标记。姓名包括姓和名两个部分,姓是一定血缘关系的记号,标志着个体自然人从属于哪个家族血缘系统;名则是特定的自然人区别于其他自然人的称谓。姓名的组合,才构成自然人完整的文字符号和标记,因而姓名是自然人的人身专用符号和标记。姓名的法律意义在于,姓名在法律上使一个自然人与其他自然人区别开来,在一定意义上姓名是主体存在的标志,也是自然人从事民事活动,行使法律赋予的各种权利和承担相应义务的前提条件, “姓名是公民特定的人身专用的文字符号,是公民自身人格特征的重要标志,是区别于其他公民的文字符号。”[4]因此,姓名要素的个性化特征能够使其区分于其他人,表彰个性,达到社会交往的目的。

(二)人格标识利益的属性—符号利益

Pinckaers 教授认为人格标识是指,“所有能够识别特定人的符号(symbol)或标识(indicia)”,“这些符号包括姓名、肖像、声音、签名、特征以及其他别人据以识别特定人的区别性标志”根据他的观点,人格标识的属性是一种符号。从这个意义上来讲,人是符号的动物,符号化的思维和符号化的行为是人类在其社会生活中最富有代表性的特征[5]。此外,正如王泽鉴教授所说,民法以“人”为核心,但人并不是孤立的,而是具有社会性,共同经营社会及经济生活,所以,人与人的交往过程中就需要借助符号传递信息,创造价值,随着市场经济的发展,人们借助符合这个要素对资源进行配置,符号承担着各种各样的内容。例如某人的肖像、姓名、声音等以特定的符号出现,用来标表自己的身份和存在时,其他人也是通过这些符号来认识这个人。但符号的作用不仅限于表征一个人的身份,排斥他人的使用或者他人不得对人格标识进行贬损,即人格权传统的精神领域,它也同样被用于商业领域。

综上所述,人格标识是自然人在社会交往中,以个性化和识别性为特征,以标表自己身份特征,其他人足以通过这种符号将一个人区别于另一个人。它具有精神利益并且可以带来财产利益。人格标识利益是人格标识所体现的精神利益和所带来的财产利益的综合体。

三、人格标识的表现形式

人格标识所包括的标现形式包括:个人外部形象、姓名、声音及其他具有识别性特点的表现形式。

首先,作为人格标识的个人外部形象不限于肖像。因为肖像是人的真实形象及其个性特征的再现,但由于现代社会科学技术的发展,它的载体变得多元,它可以用视频、胶片、相片、画像、雕刻、雕塑等载体表现出来。如果认为肖像仅仅指的是自然人的面部形象,突出强调了物质载体上所体现的自然人的面部或以面部为主体的形象。那么这种对肖像的理解太过狭隘,不符合人格标识的特征——表现一个人的形象。本文中作为人格标识要素之一的肖像并不仅仅限于自然人的面部,它还包括具有可识别性的自然人形象的载体。正是因为作为个人外部形象的肖像不限于面部,本文直接以个人外部形象来指代这种标识。

其次,姓名的法律意义在于使一个自然人与其他自然人区别开来,在一定意义上姓名是主体存在的标志,也是自然人从事民事活动,行使法律赋予的各种权利和承担相应义务的前提条件。人的姓名旨在区别人己,彰显个别性同一性,并具有定名止争的秩序规范功能, 因此,各国、各地区通常将姓名权作为人格权加以保护。(《德国民法典》第12条,我国台湾地区“民法典”第19条)姓名因为具有区别于其他人的特点,即识别性而被物化在书刊影视等载体上就变成了一个人格标识。

再次,声音。人的独特的声音也能起到和肖像、姓名等人格要素相同的识别功能,如香港歌星张学友独特的哭腔唱法、中央电视台“动物世界”节目解说人赵忠祥的独特声音等。作为物化载体的声音标识则不仅能指代特定人的功能,还具备可开发的商业价值,如商业性模仿秀节目,参与者通过模仿名人的声音直接获得利益,媒体也可通过此种节目获得利益。能被作为人格标识的声音的标准是可识别性,应当包括自然人独特的声音或者说话的风格,演唱者独特的演唱声音,主持人独特的说话声音或说话风格,以及其他名人可识别性的声音等。

最后,具有识别性和个性化的标识。识别性和个性化,是人格标识利益的特点,由于人格标识利益无法穷尽所有的可能性,并且对人格标识的保护可以是整体性的保护,所以物品具有这种识别性能够使人们认定是特定的人,也应当是人格标识的表现形式。进行这种兜底保护的原因是防止他人恶意利用人格标识。这就好比说,如果规定侵犯他人人格标识利益的方式有5种,那么这一规定不过是向聪明的广告商给出提示,让他们创造出第十种方式。具有识别性的标识只要足以使人辨别或是做出共同的相关联想,都应当是人格标识保护的范围。

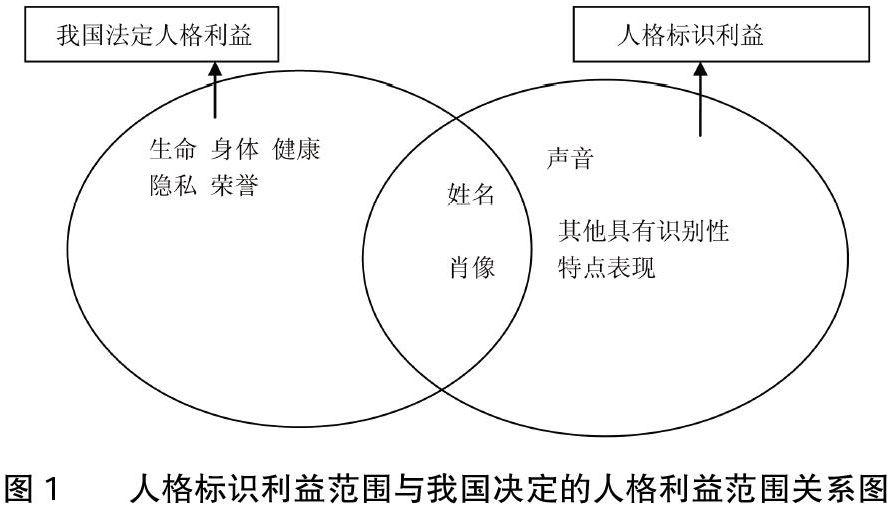

从形式上看,我国法律以单独列举的形式对生命、身体、健康、隐私、荣誉、姓名、肖像等人格利益进行了规定;而人格标识利益是以识别性为特征,包括我国法律已经规定的肖像、姓名,也包括声音等其他具有识别性特点的人格符号,但不包括不具有识别性特征的生命、身体等人格要素;人格标识既是对姓名、肖像等具体的人格利益的单独保护,又是对其他单独的人格标识利益的保护,也是对具有识别性人格特征的人的形象的整体利益进行保护。

从内容上看,我国法律以人格权具有不可转让,不可继承的非物质性,认为姓名权、肖像权只具有精神利益,对其侵犯是对权利人人格的贬损,缺乏对姓名、肖像等人格标识带来的财产利益的保护;人格标识利益不仅在表现形式上扩大了我国人格权所没有规定的人格标识,而且在内容上保护姓名、肖像等具有识别性特征的人格标识所带来的财产利益。

由此,我国法定人格利益与人格标识利益的关系是不完全相同的,关于两者的关系,为了方便理解,如图1所示。

综上所述,人格标识的表现形式不仅包括肖像、姓名,也包括具有识别性特征的标识,这种标识能够表现出一个人的特有形象。人格标识之所以不限于肖像和姓名,主要在于它所能带来的经济价值。

参考文献:

[1]Huw Beverley-Smith. the Commercial Appropriation of Personality[M]. Berkeley:Cambridge University Press,2008:3.

[2]Pinckaers. from Privacy Toward a New Intellectual Property Right in Persona[M].NewYork:Kluwer Law International,1996:265-266.

[3]杨立新,林旭霞.论人格标识商品化及其民法保护[J].福建师范大学学报:哲学社会版,2006,(1).

[4]王凤民.人格权法-理论与实务研究[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,2011:112-113.

[5]恩斯特·卡希尔.人论[M].甘阳,译.上海:上海译文出版社,1986:56.