椎间融合器与椎间植骨联用椎弓根钉内固定治疗腰椎滑脱症的比较性研究

2013-08-07贺军匡亚华彭耀庆郑学文

贺军 匡亚华* 彭耀庆 郑学文

目前对腰椎滑脱症的定义、分类及处理仍有较多争议。大都能接受的定义指腰椎椎体间因各种原因造成的骨连接异常而发生的上位椎体相对于下位椎体部分或全部滑移。目前对腰椎滑脱症的真正病因不能确定,普遍认为遗传性椎弓发育不良与应力损伤是其主要病因,而腰椎前凸,体重及双足行走为主要影响因素。一般表现为慢性下腰痛,坐骨神经痛,常因工作,劳累或轻微损伤后发生。是导致下腰痛的主要原因之一,严重影响着人们的生活质量。随着生物力学的发展及腰椎动力学研究的深入,目前认为椎间融合器联用椎弓根钉内固定是治疗腰椎滑脱的主要手术方式之一[1,2]。我们自2006 年2 月~2011 年2 月期间对40 例腰椎滑脱症的患者采用椎间融合器联用椎弓根钉内固定术的病例设为A 组,疗效满意。并随机抽取同期40 例植骨加椎弓根钉内固定术的病例设为B 组进行比较分析,现报告如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

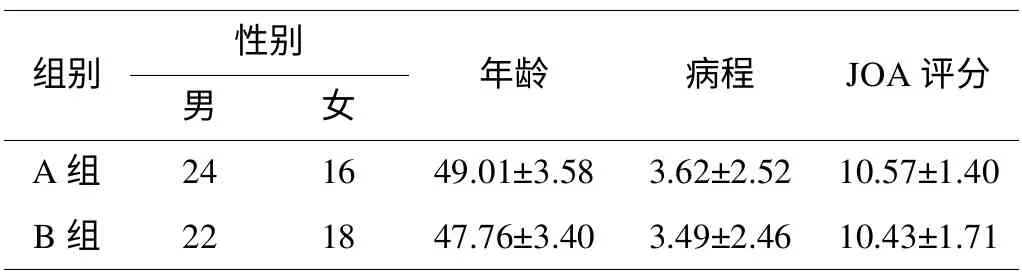

随机选取80 例腰椎滑脱症病例,分成A、B 两组。入选标准:有下腰痛,坐骨神经痛,下肢肌力减退等症状,经保守治疗6个月无效,行动力位片、CT、MRI 等影像学检查证实腰椎滑脱并与临床症状相符,之前未接受过其它腰椎手术治疗。A、B 组病例排除标准:腰椎肿瘤,感染,严重骨质疏松症及精神症病病史患者。A 组40 例,男性24 例,女性16 例,年龄40~58 岁,平均49 岁,病程6 个月~10 年,平均3.6 年。B 组40 例,男性22 例,女性18 例,年龄36~56 岁,平均47 岁,病程7 个月~10 年,平均3.4 年。发病均在L5S1,A 组病例置入椎间融合加椎弓根钉内固定;B 组采用植骨加椎弓根钉内固定。依据日本骨科学会(JOA)腰腿痛疗效标准(29 分法)进行术前评估[3](见表1)

表1 两组腰椎滑脱患者资料比较

1.2 手术方法及材料

本组病例所采用的椎间融合器和椎弓根钉系统均是同一厂家生产的产品。

A 组病例手术方法:全麻,取俯卧位,在计算机辅助下定位,取后正中入路切开,确保椎弓根钉在三维空间的正确位置,用计算机三维重建技术,测量椎间隙高度,确定相应高度的椎间融合器,测定椎弓根钉植入的角度,置入椎弓根螺钉,复位固定,撑开植入空间,切除椎板,清除峡部纤维疤痕,行椎管扩大成形术,神经根松解,切除椎间盘组织,撑开椎间隙,刮除上下软骨终板至刚好渗血为止,冲洗椎间隙,椎间盘融合器矢状面与椎间隙平行地植入经填充椎板骨质的椎间盘融合器,行椎弓根的加压固定,以利增强椎间融合器与椎弓根系统间互稳性能[4]。手术时间平均(2±0.5)小时,计算机导航延长了手术时间,手术不需额外截骨植骨,减少了损伤和失血,术中出现平均出血(600±100)ml,未出现神经损伤、大出血等并发症,住院时间平均(10±3)天。

B 组病例手术方法:以髂骨截骨植骨代替椎间融合器植骨,手术过程同A组病例手术方法,手术时间平均(2.5±0.5)小时,术中损伤较A组稍大,出血约(740±100)ml,出现神经根损伤2 例,住院时间平均(12±2.5)天。

手术后X 线片见图:

图1 椎间融合器加椎弓根钉内固定术后L5∕S1 椎体骨融合,椎间隙高度恢复

图2 植骨加椎弓根钉内固定术后L5∕S1 椎体骨不融合,椎间隙高度降低

1.3 临床疗效评价

两组病例均随诊6~24 个月,平均随诊16 个月,随诊内容包括患者主观感觉,临床功能及X 线片等。

影像学评价:腰椎X 线术前术后对比测量的椎间高度及角度变化。术后椎间融合器在椎间隙位置变化,观察椎间融合状况,滑脱复发情况。

临床功能评价:采用日本骨科学会(JOA)腰腿痛疗效标准29分法治疗评价[RIS]=[(术后评分-术前评分)/(29-术前评分)]×100%;

1.4 统计学处理

两组观察资料采用SPSS 统计软件的 检验统计学方法处理。

2 结果

术后随诊6~24 个月(平均16 个月)。术后影像学资料与术前脊柱三维重建数据对比,A 组病例植骨融合率90%,椎间隙高度平均恢复95%,椎间活动度<5°。B 组病例植骨融合率80%,椎间隙高度平均恢复70%,椎间活动度>5°。末次随诊时JOA 评分长期疗效改善率:A组为(89.72±9.15)%,B组为(72.75±11.15)%,两组数据经 检验(t=5.815,p<0.05),提示两组长期疗效改善率有差异,A 组具有优越性。随访综合了患者主观感觉、临床功能及腰椎正侧位、动力位片表现,将治疗效果分为:优(腰腿痛消失,腰及下肢功能活动无障碍,X线片示椎间植骨融合,椎间隙高度恢复96.5%以上);良(劳累后腰腿轻微疼痛,腰及下肢功能活动五障碍,椎间植骨融合,椎间隙高度恢复90%以上);可(轻微腰腿痛,感觉异常,椎间植骨部分融合,椎间隙高度恢复70 以上);差(腰腿痛、感觉异常,椎间植骨不融合,椎间隙高度恢复70%以下,椎弓根钉断裂)四个级别。A 组优为36 例,良为2 例,可2 例,优良率为95%,B组优10 例,良16 例,可12 例,差2 例,优良率65%。

表2 两组腰椎滑脱患者术后JOA 评分结果

3 讨论

3.1 椎间融合器联用椎弓根钉内固定治疗腰椎滑脱的优点

椎间融合器是20 世纪90 年代中期发展起来的一种新的脊柱融合技术,它被设计成带螺纹的圆柱形或带齿的长方体形,空心,由钛合金或碳素纤维制成,中空的内腔填入松质骨,内壁孔道有利于骨质长入,椎间融合器设计成前高后低形,符合腰椎生理前凸的解剖,上下端弯曲轮廓与终板的轮廓相适应,能有效撑开或保持受累椎间隙高度,扩大椎间孔,有利于骨融合。Vadapall[5]等指出后路椎间融合器只能在前屈及左右侧弯起到显著的稳定作用,要使各个方面达到稳定,可能需要后路椎弓根钉棒内固定。Kim 等指出应用腰椎后路椎间融合器重建方法,腰椎的稳定性较正常是下降的,需附加后路内固定增加解剖稳定性,有了良好的内固定为植骨融合提供稳定环境,重建中做好植骨床,才有利于骨愈合融合。由于椎弓根系统在椎间融合器植入后可进行加压,能有效防止椎间融合器退出,这种手术既能对前椎又能对后椎起到稳定性作用,对椎体维持正常的腰椎前凸,符合腰椎生理力学的要求,保持了椎间隙的高度,椎间隙融合能分担80%以上的轴向负荷,能有效减少经椎弓根内固定,断钉的发生率和松动率。因此两者结合可以相互协同。而植骨加椎弓根钉内固定术存在腰椎三维稳定性相对欠缺、即刻稳定性不够、椎间隙高度的恢复程度不够、椎弓根钉松动、断钉率较高等缺陷。两种手术方法相比前者有明显优越性(p<0.05)。椎间融合器联用椎弓根钉对腰椎进行了三维稳定,即刻稳定性极高,此术式是种理想术式,有效术式。

3.2 手术注意问题

⑴术前使用计算机三维重建技术,测量椎间隙高度,选择相应椎间融合器;⑵计算机导航下植入椎弓根钉,在局部解剖关系紊乱情况下要确保椎弓钉在三维空间的正确位置;⑶避免损伤神经根,引起神经损伤症状;⑷尽量减少骨性终板破坏,小心刮骨性终板至渗血为止,为植骨融合创造一个良好的植骨床;⑸术后防压疮,指导患者行腰背、腹、双下肢肌肉及关节功能锻炼,术后1 周在支具保护下下床活动;⑹对老年人应当积极进行围手术期处理,治疗高血压、糖尿病、心律失常等伴随疾患,预防并发症,提高疗效[6]。

通过对两组手术手术方式方法进行比较性研究,椎间融合器联用椎弓根钉内固定治疗腰椎滑脱症疗效显效,长期疗效改善率和植骨融合率高,保持了椎间隙高度,增加椎体的稳定性,减少复发率。

[1] 于其华,刘旭,姚先杰,等.单双侧钉棒内固定加椎间融合退行性腰椎失稳定症的疗效比较[J]. 颈腰痛杂志,2010,31(2):128-130.

[2] 樊道斌,朱敏,叶春万,等,经单测椎间孔椎体融合术在退变性腰椎疼病中的应用[J],临床骨科杂志,2009,12(2):137-139.

[3] Weiner BK,Fraser RD,Spine updates Lumber interbody cages[J].Spine,1998,22:634.

[4] 赵春明,张方捷,蔡斌.等单Cage 植骨融合内固定术治疗下腰痛[J].实用医学杂志,2008,24(22):3942-3943.

[5] VadapalliSSairy DK,CoelVK ,et al.Biomechanical rationale for using pdyetherether ketone(PEEK)Spacers for Lumbar interbady.fusion-A finite elememt study[J].Spine 2006,31(26):992-998.

[6] 曹成刚,卢卫忠,刘绍凡,等.高龄腰椎退行性疾病患者的围手术期处理[J].重庆医学,2008,37(19):2153-2154.