经后路椎间盘镜下椎体支柱块治疗腰椎间盘突出伴腰椎不稳症的疗效观察

2013-08-07陈康陈升浩杨旭易剑华蔡平原

陈康 陈升浩 杨旭 易剑华 蔡平原

退行性腰椎间盘源性疾病是常见多发病,随着对疾病的认识及影像学检查水平的提高,诊断已不再困难。由于患者畏惧心理及不良广告宣传的影响,导致相当部分有手术指征的患者得不到及时正确的治疗,病程迁延,严重影响患者的工作及生活质量。传统治疗腰椎间盘突出症多采用椎板开窗髓核摘除术,仅摘除突出的椎间盘髓核,不增加脊柱的稳定性,以至于后期出现椎间隙高度丢失、应力部位改变、椎体滑脱等问题,严重时腰腿痛症状复发。微创显微内窥镜下椎间盘摘除技术的应用,最大程度上减少了患者的顾虑,不仅完全达到了传统椎板开窗减压术的手术目的,且对于合并腰椎不稳的患者,可同时植入椎体支柱块以达到更好的椎体间融合的效果。2008 年11 月~2012 年4 月我院对67 例腰椎间盘突出伴腰椎不稳症患者采用后路椎间盘镜下减压结合椎体支柱块植骨融合术治疗,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

我院于2008 年11 月~2012 年4 月收治腰椎间盘突出伴腰椎不稳症患者67 例,其中男性32 例,女性35 例;年龄40~66 岁,平均47.3 岁。病程5 个月~14 年,平均4.6 年。所有病例均有腰痛伴下肢放射痛、麻木及坐骨神经牵拉痛,有明确的神经定位症状,严重者出现代偿性腰椎侧弯畸形,且与影像学检查相吻合。所有患者均经持续3~6 个月以上正规保守治疗无效。手术融合节段:其中L3/4:4 例,L4/5:42 例,L5/S1:21 例;双间隙13 例。对于术前已经存在的较为明显的临近节段退变的患者,手术只处理有症状的椎间隙。

1.2 手术器械

手术操作系统为德国思道斯公司后路显微椎间盘镜全套设备。

融合器材料为台湾全合生医科技股份有限公司设计提供。产品批号:190801423(0901-2008)等,见图1。

图1 示用于术中的椎体支柱块

1.3 手术方法

神经阻滞麻醉成功后,取俯卧位,对于椎间隙严重狭窄者,给予桥架辅助,使腰椎处后弓状态,常规消毒术野、铺巾。根据术前定位标记,于患侧棘突旁0.5~1cm 处插入定位导针。C 臂X 线机定位明确,沿导针纵向切开2cm切口达腰背筋膜,置入扩张套管,建立工作通道,最后安装内窥镜。清理软组织,暴露上位椎板下缘,开一小骨窗后以咬骨钳咬除周围骨质以扩大骨窗,咬除的自体骨留作椎间植骨用。以椎板咬骨钳切除外侧部分黄韧带,沿小关节突内侧切除部分黄韧带及内聚的小关节突,充分显露及减压神经根并向内侧牵开保护。以11 号尖刀切开椎间盘纤维环,以多种角度髓核钳彻底摘除髓核并以绞刀及刮匙刮除上、下终板。将备用骨粒植入相应椎间隙。安装1 枚椎体支柱块,C 臂机透视形态、位置满意后,旋转手柄螺栓使融合器前段膨胀。方形融合器的上下界面根据型号大小有8~10 排横向沟槽,在椎间隙内横向作用力下可水平移动。对于双侧均有症状的患者,可在彻底减压的基础上,将一个神经牵开器挡在第1 枚椎体支柱块外侧发挥“隔离”及导向作用,向对侧横向轻轻敲击,使方形融合器水平移动到对侧相应部位,通过“隔离置入技术”置入第2 枚,以免椎体支柱块前段碰撞卡压造成置入困难。最后,冲洗椎间隙及术野,将自体骨填塞于椎体支柱块周围,以明胶海绵压迫止血,逐层缝合。见图2、3

图2 示单椎体支柱块置入术后

图3 示双锥体支柱块置入术后

1.4 术后处理

术后72 小时内使用抗生素,预防感染,辅以激素、脱水及神经营养药物治疗。卧床24 小时后开始行直腿抬高锻炼,4~5 天带腰围离床,行腰背伸肌锻炼。术后1 个月内避免弯腰。

1.5 临床疗效评估

采用日本腰椎JOA 评分标准以及Oswestry 功能障碍指数(ODI)标准,对患者术前、术后1 周、术后6 个月及术后12 个月随访的疼痛改善程度及功能障碍情况作出评价。采用椎间隙高度丢失率来评价椎体下沉的程度。术后拍摄X 线片观察椎间植骨融合情况。

椎间隙高度丢失率=(术后相对椎间隙高度-某时间点相对椎间隙高度)/术后相对椎间隙高度

相对椎间隙高度:测量椎间隙中心高度A 与上位椎体中心高度B,二者的比值Q 为相对椎间隙高度(Q=A/B×100%)[1]。其中A 与B 均通过侧位X 线片测得。

1.6 统计学分析

采用SPSS 13.0 统计软件(SPSS 公司,美国)行数据分析。日本腰椎JOA 评分以及Oswestry 功能障碍指数(ODI)均以均数±标准差表示,对术前及术后不同时期(术后1 周,术后6 月,术后12 月)JOA 和ODI 评分均采用t检验,p<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

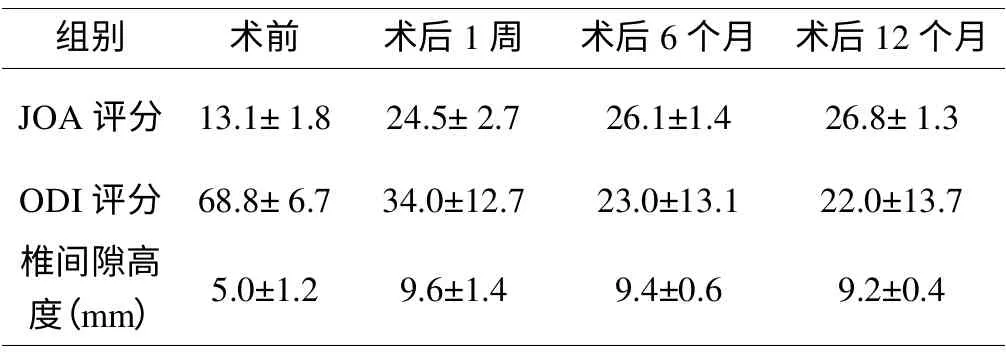

该组67 例患者,共80 个间隙手术,手术均顺利完成。手术时间42~100 分钟,平均55 分钟;术中出血20~400ml,平均120ml;住院时间5~16 天,平均7.9 天。随访6~18 个月。所有患者椎间植骨区域骨性融合。术后根据日本腰椎JOA 评分:优48 例,良15 例,可3 例,差1 例。手术优良率94.0%。术后疼痛较术前明显改善(p<0.05)。其中2 例患者术后出现神经根激惹症状,给予激素、脱水及微波治疗仪等辅助治疗,1 周后症状基本消退。第三笔者根据Fairbank[2]的Oswestry 功能障碍指数(ODI)标准,对该组患者进行统计学分析,结果ODI 评分较术前明显降低,差异有统计学意义(p<0.05)。随访术后6、12 个月时的椎间隙高度,按上述公式计算椎间隙高度丢失率分别为:(6.78±3.21)%和(9.60±3.50)%。椎间隙高度的变化见表1。

表1 术前、术后6 个月、12 个月椎间隙高度、JOA 评分和ODI 评分(±s,n=67)

表1 术前、术后6 个月、12 个月椎间隙高度、JOA 评分和ODI 评分(±s,n=67)

组别 术前 术后1 周 术后6 个月 术后12 个月JOA 评分 13.1± 1.8 24.5± 2.7 26.1±1.4 26.8±1.3 ODI 评分 68.8± 6.7 34.0±12.7 23.0±13.1 22.0±13.7椎间隙高度(mm) 5.0±1.2 9.6±1.4 9.4±0.6 9.2±0.4

3 讨论

腰椎间盘突出伴腰椎不稳症是中老年人群中常见的腰椎退行性疾病。椎间盘退变突出,椎间隙高度丢失,椎体失稳滑脱和小关节骨性关节炎等一系列病理改变导致神经根管、椎管骨性狭窄,使血管、神经根或硬脊膜囊受压而产生腰腿疼痛、肢体麻木等神经损害症状[3]。由于保守治疗的局限性,越来越多的中老年人愿意选择手术治疗。在各种术式中,后路腰椎椎间融合术(Posterior Lumbar Interbody Fusion,PLIF)最早在20 世纪50 年代由Cloward 提出。作为一种有效的脊柱外科手术方法。直到目前仍为临床最常用的腰椎融合技术之一。但由于传统开放式手术(如椎弓根钉棒联合Cage 融合手术)创伤破坏大,暴露广泛,手术时间长,出血多。其所造成的医源性损害是不愿意接受该种治疗方式的主要原因。自1997 年后路椎间盘镜研制成功以来,脊柱微创技术取得了较大的进展。但由于后路椎间盘镜工作通道空间狭小,普通Cage 置入仍相对困难。2001 年,膨胀椎间融合器B-Twin 的问世,较好地解决了这一问题。它直径仅5mm,更便于置入,且最大限度地保留了脊柱后部结构的稳定性[4]。但B-Twin 与椎体骨质的接触面积较小,容易下陷。Gepstein等发现经皮B-Twin 椎间融合术的患者在随访结束时椎间隙平均下陷10%左右。术后椎间隙高度丢失较多可能对疗效产生影响[5,6]。近年来研制成功的椎体支柱块是一种采用撑开-压缩稳定原理的新型膨胀式椎间融合器。椎体支柱块和B-Twin 相比,它与椎体骨质的接触面积显著增大,此外其呈平板状膨胀部分的横向沟槽可增加该融合器的稳定性。正常成年人腰椎椎体平均横径为40.37±3.70(mm)、平均矢状径为29.02±2.76(mm)[7]。椎体支柱块与椎体的接触面积约为22mm×8mm=176mm2。若同时置入两枚融合器,其与椎体的接触面积约为176mm2×2=352mm2,与上下椎体有足够的接触面积。在达到三维超静力稳定性的同时增加了受力面积。其上下两方形面能够较好与上下椎体贴附,置入后能获得较满意的稳定性,有利于椎体支柱快周围填塞的自体骨与上下椎体骨性融合。Wong HK 等研究发现在L3~S1三个椎间隙中L5/S1使用两个椎间融合器恢复椎间隙高度的成功率最大[8]。根据脊柱三柱力学理论,椎体前半部为前柱,主要承受压力,后半部为后柱,主要承受张力。支柱块放于前柱时主要承受纵向压力,而居中放于椎间隙凹陷处时,按力学原理,支柱块所受压力被分解为纵斜向压力及向后的压力,使其有向后方滑移的趋势。因此,我们更倾向于将椎体支柱块置入靠近椎体前缘处(图2、3)。目前此类手术的适应证包括:椎间盘源性腰痛经保守治疗无效;退行性腰椎间盘突出伴节段性腰椎不稳(椎体滑脱小于I 度);单纯髓核摘除术后复发,需再次手术翻修。手术禁忌证包括:Paget 病,原发或继发的骨质营养不良,重度骨质疏松或骨软化病,严重的骨性椎管狭窄或椎管内广泛粘连,大于I 度的腰椎滑脱,椎间隙感染,脊柱骨肿瘤、骨代谢疾病等。本组67例共80 个间隙在置入后12 个月,平均椎间隙高度丢失率为9.60%,手术优良率94.0%。笔者认为该方法可以替代传统的开窗减压手术方法,具有创伤小、椎间隙高度丢失率低、复发率低等优点,取得了比较满意的临床效果,值得推广使用。

[1] 胡文凯,王文军,姚女兆.可膨胀式椎间融合器B-twin 与椎间融合器cage 在退行性腰椎疾病治疗中的应用评价[J]. 中国矫形外科杂志,2009,17(11):832-835.

[2] Fairbank J C,Pynsent P B.The oswestry disability index[J].Spine,2000,25(22):2940-2952.

[3] Kotryna V, Bronius S ,Kazys VA.Clinical outcomes of patients with lum-bar disc herniati on elected for one-level open-discectomy and micro-discectomy[J].Eur Spine,2010,19:1450-1458.

[4] Burkus JK,Gornet MF,Schuler TC,et al.Six-year outcomes of anterior lumbar interbody arthrodesis with use of interbody fusion cages and recombinant human bone morphogenetic protein-2[J].J Bone Joint Surg Am,2009,91:1181-1189.

[5] Gepstein R,Werner D,Shabat S,et al.Percutaneous posterior lumbar interbody fusion using the B-twin expandable spinal spacer[J].Minim Invasive Neurosurg,2005,48(6):330-333.

[6] 王文军,姚女兆,王鹿山,等.可膨胀性椎间融合器在腰椎退行性疾患治疗中的应用[J].中华骨科杂志,2007,27(12):889-892

[7] 丁自海等. 脊柱外科临床解剖学[M].第一版.山东科学技术出版社,2008:290-310.

[8] Wong HK,James GP.Paired cylindrical interbody cage fit and facetectomy in posterior lunbar interbody fusion in an asian population.Spine(Phila Pa 1976),2001,26(5):572.