制油及精炼工艺对茶油中苯并(α)芘的影响

2013-03-20侍银宝钟海雁

金 超 彭 昕 侍银宝 朱 勇 钟海雁

(1.稻谷及副产物深加工国家工程实验室,湖南 长沙 410004;2.粮油深加工与品质控制湖南省重点实验室,湖南 长沙 410004;3.中南林业科技大学食品科学与工程学院,湖南 长沙 410004)

苯并(α)芘(benzo[a]pyrene,B(α)P)是一种由一个苯环和一个芘分子结合而成的多环芳烃类化合物。常温下为淡黄色的结晶,对油脂极度亲和,但不溶于水,具有强烈的致癌、致畸、致突变作用,小剂量苯并(α)芘就有可能引起局部组织的癌变[1],也可引起大鼠外周血淋巴细胞DNA[2]、肺细胞及肝细胞损伤[3]。其化学性质比较稳定,能与-NO2、-OH、-NH2等发生作用,通过亲电子取代反应生成致癌性更强的衍生物[4],在中国食用植物油卫生标准(GB 2716-2005)中规定苯并(α)芘最大限量为10μg/kg。

同其他植物油的加工工艺类似,茶油的加工分为制油和精炼两部分。中国现有茶油制油工艺主要有热榨法、冷榨法、有机溶剂浸提法、水代法、水酶法、超临界CO2萃取[5-9]等。油脂的精炼是指为清除油脂中所含固体杂质、游离脂肪酸、磷脂、胶质、蜡、色素、异味而进行的一系列工序的统称。主要的精炼工艺有水洗、脱色、脱臭、冬化等。由于苯并芘是油脂高温下的产物,制油工艺中油茶籽的烘烤与蒸炒可能是茶油苯并(α)芘形成的主要来源[10],溶剂浸提则可能是其主要迁移途径,因此改进茶油的传统制油工艺可以从源头和迁移路径上控制茶油苯并(α)芘的形成。同时为除去油脂中固体杂质、蜡、色素、异味等而采用的精炼工艺是对毛油进行除杂、净化的主要手段,苯并(α)芘作为茶油中的有害物质,通过改进精炼工艺而将其去除或许是可行的思路。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

1.1.1 材料与试剂

浸出毛茶油、冷榨毛茶油:湖南恒建农林综合开发有限公司;

热榨毛茶油:湖南省林业科学院;

水代法提取茶油:江西省林业科学院;

亚临界萃取茶油:华南农业大学;

浸出毛油、浸出水洗油、浸出脱色油、浸出脱臭油、浸出冬化油:湖南郴州邦尔泰苏仙油脂公司;

苯并(α)芘 标 准 品:Sigma-Aldrich(St Louis,MO,USA);

乙腈:色谱纯,United States Tedia Company,Inc。

1.1.2 设备与仪器

电子天平:OHAUS CP224C型,美国OHAUS公司;

高效 液 相 色 谱:Agilent Infinity 1260 型,美 国Agilent公司;

混合器:XW-80Avortex型,上海精科实业有限公司;

C18固 相 萃 取 柱:Supel clean TM LC-18 型(3 mL,500mg),美国Supelco公司;

旋转蒸发仪:RV10digital D/D-C型,德国IKA 公司。

1.2 试验方法

1.2.1 色谱条件 色谱柱为Agilent ZORBAX SB-C18Analytical Column(4.6 mm×250 mm,5μm),FLD 激 发 波 长384nm,发 射 波 长406 nm。流 速0.8 mL/min,进 样 量10μL,柱温35 ℃。采用一元泵恒流洗脱,流动相:乙腈∶水(85∶15),运行15min。

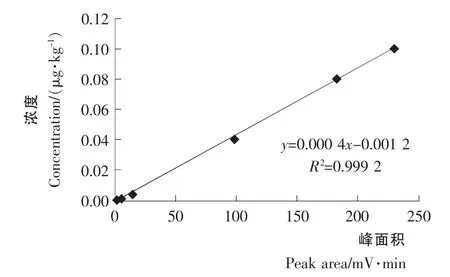

1.2.2 苯并(α)芘标准曲线的制作 以乙腈为溶剂将苯并(α)芘标准品配制成浓度范围在0.000 8~0.1000 0μg/mL的标准溶液,取10μL 每种浓度的苯并(α)芘标准溶液进HPLC在1.2.1色谱条件下分析,以HPLC 谱图中苯并(α)芘峰的峰面积对浓度做标准曲线。

1.2.3 油样的预处理 油样的预处理参照GB/T 24893-2010 动植物油脂多环芳烃的测定。具体操作:称取约0.200 0g的油样,用5mL 正己烷溶解并在混合器上混匀,将溶解好的油样添加到预活化好的C18固相萃取柱中,上样结束后用80mL正己烷洗脱,将流速控制在2滴/s左右,收集洗脱液并在45 ℃水浴中旋转蒸发,至干,最后用300μL乙腈分3次溶解旋转蒸发瓶中的剩余物(苯并(α)芘),移入进样瓶过0.45μm 有机滤膜待HPLC分析。

1.3 数据分析

所有数据用IBM SPSS statistics 19.0对数据进行统计分析,P<0.05则认为具有显著性差异。

2 结果与讨论

2.1 苯并(α)芘标准品的标准曲线

在预选的色谱条件下苯并(α)芘标准品的HPLC色谱图见图1,其标准曲线及回归方程见图2。由图1、2可知,所选的色谱条件能对苯并(α)芘进行很好的分析,并且线性回归方程R2=0.999 2,说明苯并(α)芘的峰面积与浓度之间存在很好的线性关系,利用该线性方程能精确的定量分析样品中苯并(α)芘的含量。

图1 苯并(α)芘标准品的HPLC色谱图Figure1 The HPLC Chromatogram of Benzo[α]pyrene

图2 苯并(α)芘的标准曲线方程Figure2 The regression equation of Benzo[α]pyrene

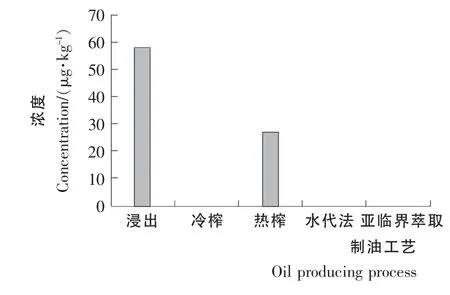

2.2 制油工艺对茶油中苯并(α)芘含量的影响

不同工艺制取的茶油中苯并(α)芘的含量见图3。由图3可知:所选取的5种制油工艺中,采用冷榨、水代法、亚临界萃取制取的茶油中未发现苯并(α)芘;而浸出法和热榨法制取的茶油中苯并(α)芘的含量分别在60,25μg/kg 左右。各样品的苯并(α)芘HPLC色谱图见图4。

图3 制油工艺对茶油中苯并(α)芘含量的影响Figure3 Effect of process on the formation of Benzo[α]pyrene in camellia oil

图4 不同工艺制取茶油中苯并(α)芘的HPLC色谱图Figure4 The HPLC chromatogram of Benzo[α]pyrene in camellia oil by different oil producing process

关于茶油中苯并(a)芘的形成现无权威结论,一般认为油茶籽的蒸炒、焙烤或环境污染是茶油中苯并(α)芘的主要来源,但本研究中低温预处理制油工艺(冷榨、水代法、亚临界萃取)所制取的茶油未检测出苯并(α)芘。但高温预处理制油工艺(热榨)制取的茶油中苯并(α)芘含量达到25μg/kg高出国标(10μg/kg)两倍多,这说明了油茶籽的蒸炒、焙烤预处理步骤是茶油苯并(α)芘生成的主要来源;而浸出茶油中苯并(α)芘的含量(60μg/kg)高于热榨茶油(25μg/kg)两倍多。浸出工艺是为了最大程度提取出油茶饼中的残油,在本研究中浸出所用的原料虽是热榨后的油茶饼,但浸提工艺制取的茶油中的苯并(α)芘的含量高于热榨茶油两倍多,这说明浸提工艺有助于苯并(α)芘向茶油中的迁移。

2.3 精炼工艺对茶油苯并(α)芘的影响

从制油工艺对茶油苯并(α)芘影响的研究中发现,油茶籽的蒸炒、焙烤预处理步骤是茶油苯并(α)芘的主要来源,溶剂浸提有利于苯并(α)芘向茶油中迁移。为了探讨不同精炼工艺对茶油苯并(α)芘的影响,本研究以不同精炼程度(浸出毛油、浸出水洗油、浸出脱色油、浸出脱臭油、浸出冬化油)的浸出油为材料分析各自苯并(α)芘的含量以探讨各精炼工艺步骤对茶油苯并(α)芘的去除效果。

浸出毛茶油及经水洗、脱色、脱臭、冬化各精炼工艺后苯并(α)芘的含量见图5,其HPLC色谱图见图6。

图5 精炼工艺对茶油苯并(α)芘的影响Figure5 Effect of refining process on the formation of Benzo[α]pyrene

由图5可知:浸出茶油中的苯并(α)芘随精炼度的加深其含量在逐渐的降低,其中毛油经水洗精炼处理后苯并(α)芘的含量减少10%左右,经脱色处理急剧减少90%,经脱臭工艺后茶油中几乎不存在苯并(α)芘,这说明脱色工艺中的活性炭或白土对茶油中的苯并(α)芘具有很强的吸附作用,并且脱臭工艺可以进一步去除茶油中的苯并(α)芘。

3 结论

油茶籽的蒸炒、焙烤预处理步骤是茶油苯并(α)芘形成的主要来源,溶剂浸提有利于苯并(α)芘向茶油中迁移,且浸提迁移对茶油中苯并(α)芘含量的影响比热榨工艺更显著。控制制油工艺的蒸炒或焙烤预处理步骤可以有效地减少茶油中苯并(α)芘的含量,但这无疑会降低茶油香气物质的形成,从茶油品质上来讲对茶油加工是不利的。浸提工艺可以扩大对原料的利用率,提高茶油的产量,溶剂浸提有利于苯并(α)芘向茶油中的迁移,这增加了茶油中有害成分(苯并(α)芘)的含量,但只要将浸提工艺与精炼工艺科学的结合所生产的茶油仍是符合国家食品安全、卫生标准的。

图6 浸出制油工艺中不同环节苯并(α)芘HPLC色谱图Figure6 The HPLC chromatogram of Benzo[α]pyrene in camellia oil from different stage of infusion

1 Garry S,Nesslany F,Aliouat E,et al.Assessment of genotoxic effect of benzo(α)pyrene in endotracheally treated rat using the comet assay[J].Mutation Research,2003,534(1~2):33~43.

2 杨业鹏,徐厚恩,芦春林,等.苯并[α]芘对人血淋巴细胞遗传损伤6 项指标的敏感性比较[J].中华预防医学杂志,1994,28(5):275~277.

3 刘治娟,姬艳丽,吴源,等.苯并[α]芘引起鼠胸腺细胞DNA 损伤及其机制[J].毒理学杂志,2005,19(4):284~286.

4 Grote M,Schuurmann G,Altenburger R.Modeling photoinduced algal toxicity of PAHs[J].Environ Sci Technol,2005,39(11):4 141~4 149.

5 谢蓝华,周春灵,李伟云,等.热榨法和冷榨法制取茶油的品质差异及其在护肤美容上的应用研究[J].农产品加工·学刊,2010(7):58~61.

6 胡平平,李忠海,李加兴,等.油茶压榨饼粕残油浸提工艺优化[J].食品与机械,2001,27(5):175~177.

7 郭玉宝,汤斌,裘爱泳,等.水代法从油茶籽中提取茶油的工艺[J].农业工程学报,2008,24(9):249~252.

8 孙红,费学谦,方学智.茶油水酶法制取工艺的初步研究[J].浙江农业科学,2011,33(3):613~616.

9 吴雪辉,陈北光,黄永芳,等.超临界CO2 萃取茶油的工艺条件研究[J].食品科技,2007(2):139~141.

10 贾涛.液相色谱-荧光法测定饲料用油中的苯并芘含量[J].饲料研究,2012(7):70~72.