对立创新:“中国制造”转型的品牌策略研究

2012-12-23陶传平

曹 琳,陶传平

(1.山东大学经济学院,山东济南250100;2.山东轻工业学院,山东济南250353)

对立创新:“中国制造”转型的品牌策略研究

曹 琳1,2,陶传平2

(1.山东大学经济学院,山东济南250100;2.山东轻工业学院,山东济南250353)

通过拥有国际品牌实现制造业转型,是提高制造业附加价值和实施内涵化发展的必由之路,而中国制造的高端品牌能否为市场接受是升级成功的关键。本文通过分析“日本制造”成功升级的经验,探索“中国制造”转型的品牌策略,认为在已经在存在发达国家企业强大的在位者的情况下,“中国制造”成功转型的内在机制,不是一般意义的技术进步和质量改进,而是首先采取了与在位者企业相对立的品类创新策略,开辟新的需求领域,避开了与在位者的直接竞争,以及在此基础上的技术进步和质量提升。

中国制造;品牌策略;品类

一、引 言

根据全国人大常委辜胜阻对300多家企业的调查,传统制造业利润率现在只有2%到3%,科技含量高一点的制造业利润率也只有5%到6%,近三十年来形成的“中国制造”被国际市场认为是廉价、模仿、质差的象征。在2011第十届中国企业领袖年会上,企业家们就“面对转型,什么样的企业能生存”、“高成本下,制造业如何突围”等问题,不约而同地开出了创新和打品牌的药方①。面对国际品牌通过品牌溢价获得巨额利润,我国企业界已经意识到打造“中国制造”的高端品牌形象是转型为“高附加值”商品的关键。

对于中国制造的转型,理论界的研究文献大多基于以下视角:一是全球价值链视角。Gereffi研究了纺织服装产业价值链的升级②,Humphrey&Schmitz研究了制造业升级的层次与升级过程③;王克岭、郑钢研究了制造业的升级模式④;刘晓红从全球价值链的利益分配视角研究了制造业升级的途径与策略⑤。二是品牌视角,如汪建成、毛蕴诗研究了制造业OEM-ODM-OBM的升级路径⑥,刘志彪研究了制造业升级过程中的品牌战略⑦。我国制造业转型的目的就是提高产品的附加值,中国制造的高端品牌能否为市场接受就成为产业升级成功的关键。“中国制造”价值链升级后面临的品牌壁垒如何跨越问题。在欧美国家企业已占据高端市场的情况下,即使我国企业的产品质量不低于欧美国家,我国的新进入品牌也难以得到消费者的认可。以上研究文献并没有对此进行研究,而目前我国企业界亟需“创新”的方向和“品牌”策略指导。

“中国制造”的成功升级,不是一般意义的技术进步和质量改进,因为我国产品质量和技术水平即使不低于欧美国家也未必得到消费者的认可,技术创新只是打造“高端品牌”的手段而非目的,目前需要采取品牌策略,使得在存在强大在位者的情况下,新进入品牌能够得到消费者的选择从而获得市场成功。颇为相似的是,“日本制造”在二战后也被认为是是质量低劣的象征,但经过战后短短的三十年,“日本制造”就成功升级为高端品牌,借鉴“日本制造”成功升级的先进经验,本文提出“对立创新”的品牌策略,以避开强大的竞争对手在新的品类上占据优势地位,这对于“中国制造”顺利转型具有重要意义。

二、“日本制造”品牌升级的对立创新策略

纵观“日本制造”从低端到高端的升级史可以看到,日本借以称霸世界商品市场的许多产品,大多不是由日本首创的,但日本企业却采取了与欧美企业相反的路径,创造出了新的需求,本文将日本企业的这种行为称为品类革命。美国人发明了录像技术、传真技术、荷兰人发明了激光唱片技术,但日本人制造的录像机、传真机、激光唱片却占领了世界市场30%的份额。美国发明了晶体管、数控机床和集成电路技术,但很快被日本厂商所采用,通过从美国购买电视机生产许可证,迅速成为电视机的出口大国。在这些领域,日本之所以后来居上,就是因为采取了与这些欧美企业品类对立的策略而获成功。

日本厂商的这种创新行为,不是硬技术的创新,而是软技术的创新。从日本的实践看,其硬技术采取的是模仿跟随策略,在软技术方面则是采取了对立创新策略。品牌经济学将技术分为硬技术和软技术。所谓硬技术,是指对自然物质进行加工利用,提高的是资源生产效率。前提是所生产出来的产品或服务,总能按照既定价格有利润的卖出去。所谓软技术,是指对人类选择行为的研究,提高的是顾客选择效率,即测定出顾客或对象直接的、间接地、终极的需求,我们将软技术特指品牌技术。软技术上的对立创新策略,使得日本在短时间内开辟出了一系列新的需求领域,满足了新的目标顾客市场的需求,避开了硬碰硬的直接竞争。

例如,日本东芝公司在开发医用CT时,当时世界上最大的对手即在位者是美国通用电气公司。东芝公司深入医院走访医生,发现通用电气的CT设备除了主功能外,还附加了很多辅助功能,这些辅助功能的利用率很低,因为这些辅助功能在医院里都有专业的设备。为此,东芝采取与通用电气CT功能对立策略,只保留主功能,取消辅助功能,不仅降低了价格,而且通过专利技术提高主功能的效果,从而一举夺取了市场。用图2示意如下:

图2 医用CT的品类对立

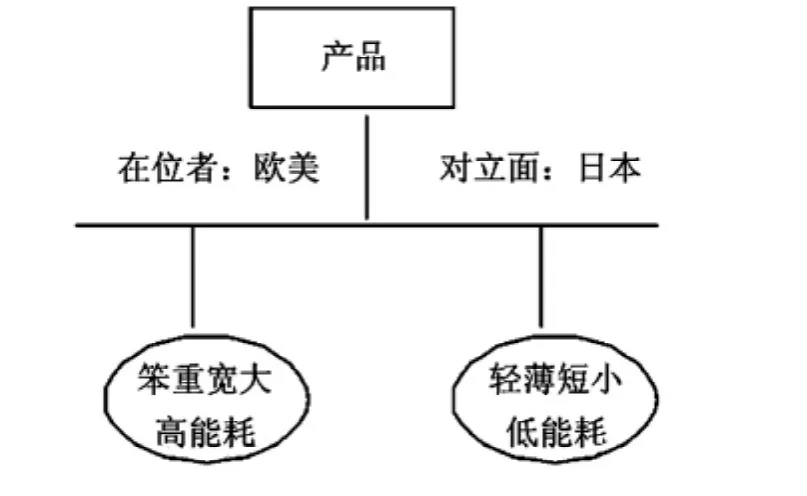

图3 欧美与日本产地品类对立分析

“日本制造”最大的在位者也即对手是“美国制造”,“美国制造”的品类总体特征是笨重宽大,那其对立面就是轻薄短小。其经典实例是收音机,晶体管在美国贝尔试验室问世后,SONY公司即将晶体管用于收音机,开发出了当时世界上最小的晶体管收音机⑧。“轻、薄、短、小”的松下电器、本田公司、精工牌的石英手表等一系列日本产品,共同造就了“日本制造”产地产品信用。

三、“中国制造”升级的品牌策略

(一)从跟随模仿到对立创新

“中国制造”升级后将面临强大的在位者“欧美日韩”等品牌,要获得产品品牌的成功,首先需要开创与竞争对手即在位者所属品类对立的新品类,进而进行质量改进才能获得市场成功。

矛盾论认为,事物都是由矛盾的两个方面构成,如大与小、阴与阳、虚与实、喜欢与厌恶、悲与喜等等。从而使人们的心理记忆,只能习惯性或无意识地记住同一事物的两个相反方面。矛盾的这种普遍性,在市场中的具体表现,笔者将其称为“品类对立”。在存在强大在位者条件下,通过品类对立,建立与该在位者相反的新品类,能避开与强大在位者的直接竞争,从而获得新的市场。根据人脑的记忆规律,在选择过程中,人们一看到某个品牌符号,就与大脑中已有的信息进行过滤,相同的的信息都将被过滤掉,只有与已有信息构成对立的新的信息,才能被主动编码,占据一个信息位。

定义记忆度为R,记忆持续时间为t,已有信息为f(A),则有记忆函数:R=f(A)t。现在增加新的信息为f(B),则有记忆函数:R=[f(A)+f(B)]t。当dR/dt=0时,记忆持续时间持久,而只有当f(A)=-f(B)时,也即新的信息B只有与大脑中已有信息A构成对立关系时,才能实现持久记忆。若在同一种商品范围进行品牌建设,即A=B,则f(A)=-f (B)=-f(A)时,dR/dt=f(A)+f(B)=0,即当f(A)=-f (A)时,dR/dt=0,表示新的记忆被牢固持久的记忆。

我国企业的硬技术进步路径应采取跟随策略,即引进硬技术【买进设备拆装仿造、购买专利、外企合作】→模仿消化→提高制造效率→扩大供应能力。

在硬技术方面,我国以欧美为样板,所需要的技术无需自己从头开发,把先进技术引进来,通过模仿、消化与改良,结合自身软技术的开发,就能迅速使之产业化、产品化。

我国企业软技术的进步路线则是:在位者品类A→对立品类-A→创造出新的需求→满足新的目标顾客需求→绕开在位者竞争→持续质量改进。按照这个路径,在软技术开发方面,中国制造需要创造出诸多的新品类也即新需求。

这种硬技术上模仿跟随,软技术上对立创新的策略,能够使得我国在短时间内开辟出一系列新的需求领域,满足新的目标顾客市场的需求。而这些新领域与那些强大的在位者企业形成了品类对立,开辟了新市场。

(二)从技术研发到产品占先

“中国制造”的诸多技术不必是本国首创,重要的是要首先将其产品化,这就是“中国制造”产地品牌的占先策略。在采取对立定理选择与在位者品类对立的方向和品类后,就要采取占先策略,成为第一个进入目标顾客大脑意识区的品牌。创新的方向不是技术研发,而是市场导向的产品占先。在转型的过程中,在对立创新的战略路径确立之后,不是将资源用于技术创新,而是将符合对立创新战略的已有的技术,首先进行产品化,并通过产品来创立与在位者对立的新品类,也即不是技术性能的占先,而是产品需求的占先。

产品的占先策略为什么能帮助“中国制造”成功转型?所谓占先策略,是指品牌创建之后要成为第一个进入目标顾客大脑意识区并进而进入潜意识。占先策略能够使第一个进入市场的品牌比后进入品牌享有“进入次序优势”(Entry Sequential Advantage)。为什么会产生品牌进入次序优势?我们认为是原因是“转换成本”(Switching Cost)的存在。所谓转换成本(Cs)是指消费者从已购买的品牌转向新的或者其他品牌时所发生的费用或成本。当消费者从已熟知品牌转向新品牌时,需要对新品牌做权衡、比较,做最优分析,属于转换成本。因此,转换成本是选择成本的一部分,因为这些成本也是在消费者做出选择的过程中产生。由于转换成本与选择成本存在正相关性,因此,随着转换成本的增加,选择成本增加,选择效率下降,导致选择减少。后进入品牌因为转换成本的存在,导致消费者的选择成本增大,对该品牌的选择量减小。因此,在确定了与在位者所属品类对立的新品类之后,必须采取占先策略,成为第一个进入目标顾客大脑意识区的品牌,以获取先动优势。

在实施产品对立占先的策略过程中,如何保证产品能够满足顾客的需求,就构成了是否成功的关键,在这个方面,企业不是为了新产品而创新,而是以顾客的需求敏感性为产品化的导向。在实施占先策略过程中,不是简单的占先,而是占先目标顾客需求最敏感的品类占先。需求敏感性不仅要求品牌所承载的品类利益点单一,还要求品类的选择必须具有品类敏感性,即消费者对该利益点需求的真实性、迫切性和替代性。这就需要在品牌建设时切实掌握消费者需求真相,选择同品牌密切关联消费者需求敏感的品类。

(三)从贴牌生产到自有商标

“中国制造”这一产地品牌之所以被国际市场认为是廉价、模仿、质差的象征,是因为从事制造业的中国企业产品附加值极低造成的,产品附加值极低的主要原因是:在经济全球化过程中处于产业价值链的下游,处于远离消费者的加工链条上,采取贴牌生产,没有掌握产品的定价权。欧美企业牢固占据了国际分工的“微笑曲线”的两端——产品创新和品牌经营这两个环节,通过产品创新不断推出新品类占领市场,通过品牌经营带来高附加值。

为何品牌经营能够带来高附加值?根据品牌经济学基本原理,品牌通过选择成本制约和影响着消费者的品牌选择行为⑨。品牌的价值就在于能够减少目标顾客的选择成本。在过剩经济条件下,消费者在购买过程中不仅存在交易费用,还存在选择成本,即需从一系列备选产品集中选择其一。而品牌的价值在于减少甚至省略选择过程,即有了某种品类需要,立即联想到某品牌然后进行购买。消费者愿意为减少选择成本而支付更高的价格,就产生了品牌溢价,刘华军已经详细证明了价格与品牌信用度呈同方向变动关系⑩,即品牌信用度越高,企业就越可以索取高的销售价格。

品牌的价值在于减少甚至省略选择过程,即有了某种品类需要,立即联想到某品牌然后进行购买。换言之,只有最终消费者认可的品牌,才能产生选购拉力,使品牌价值得以实现。消费者选择行为决定整个供应链的价值实现。如果在销售中不使用自己的品牌,根本就没有机会进入消费者的备选集中,就被消费者排除外。贴牌生产的企业远离终端消费者,长期处于一个相对被动的地位和角色,很难对消费者选择产生影响。中国制造只有使用自有商标才有可能通过品牌拉力掌握产品定价权。

四、结 论

“中国制造”价值链升级后面临品牌壁垒如何跨越问题,升级后的高端品牌能否为市场接受是升级成功的关键。在发达国家的先进企业的品牌已经占满市场空间的情况下,市场难以认同新进入的企业和品牌。因此,“中国制造”的成功升级,不是一般意义的技术进步和质量改进,而是需要在存在强大在位者的情况下,能够得到消费者的选择从而获得市场成功。借鉴“日本制造”成功转型的经验,本文认为中国制造升级的品牌策略是采取与在位者企业相对立的品类策略,开辟新的需求领域,满足新市场的需求,以及在此基础上的技术进步和质量提升。这种与在位者对立的品类创新,不仅开辟了新的需求市场,而且避开了与在位者的直接竞争。本文认为要获得高溢价必须使用自有商标。

[注释]

①宁高宁:《制造业转型背景下企业应靠创新突围》,中国广播网.2011-12-12

②Gereffi,G.,Humphrey,J.,Sturgeon,T.,The Govermance of Global Value Chain:An Analytic Framework.Paper Presented at the Ballagio Conference on Global Value Chain,http://www.ids.ac.uk/globalvaluechains/,2003.

③Humphrey,J.,Schimitz,H.,Regional Regimes of Accumulation and the Nation State in Regulation Theory.Presented at the Conference of the IGU Commision on the Organization of Industrial Space,1995.

④王克岭,郑钢:《基于价值链理论的产业升级模式初探》,《经济问题探索》,2006年第12期。

⑤刘晓红:《从全球价值链不同环节间的利益分配看我国的产业升级》,《经济管理》,2008年第10期。

⑥汪建成,毛蕴诗:《从OEM到ODM、OBM的企业升级路径》,《中国工业经济》,2007年第12期。

⑦刘志彪:《全球化背景下中国制造业升级的路径与品牌战略》,《财经问题研究》,2005年第5期。

⑧孙曰瑶,刘华军:《品牌经济学原理》,北京:经济科学出版社,2007年版。

⑨孔凡静:《日本经济发展战略》,北京:中国社会科学出版社,1983年版。

⑩刘华军:《中国制造业转型的品牌定价权模型与品牌战略模式》,《当代财经》,2010年第8期。

曹琳(1976-),女,山东大学经济学院博士生,山东轻工业学院讲师;陶传平(1960-),男,山东轻工业学院体育与文化管理学院教授。

F27

A

1003-8353(2012)03-0120-03