经皮单节段椎弓根螺钉固定治疗胸腰段骨折的临床研究

2012-11-04于海龙朴美慧郭明明任伟剑项良碧

刘 军,王 琪,陈 语,于海龙,朴美慧,郭明明,任伟剑,罗 杰,项良碧

胸腰段骨折是脊柱骨折中最常见的骨折部位,经后路椎弓根钉固定融合是治疗胸腰段骨折常用方法之一[1]。但是后路固定融合会导致邻近节段退变加重,而且既往的长节段固定会较大范围限制胸腰段的活动。后路短节段椎弓根螺钉内固定(在骨折椎相邻的上位和下位正常椎置入椎弓根螺钉)是目前国内外治疗胸腰段骨折最常用的术式,但术后顽固性腰痛、腰椎活动受限,及远期迟发脊柱后凸畸形及继发性脊髓、神经损伤等一系列并发症等也越来越引起人们的重视[1-2]。如何既减少固定节段又不导致内固定失败是脊柱外科医师追求的目标之一。本院2008年7月~2011年7月,对19例胸腰段骨折患者进行了经伤椎及其相邻椎体椎弓根钉单节段固定融合,取得了良好的临床效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组患者19例,男12例,女7例;年龄21~58岁,平均35.4岁;均为外伤后无神经症状的胸腰段不稳定骨折伴上方终板塌陷、上半椎体塌陷或爆裂骨折,椎体前、中柱压缩程度<2/3,且骨折椎体的椎弓根结构完整。所有患者术前、术后均摄脊柱正侧位X 线片及CT 平扫、重建或MRI 检查,以明确骨折类型、椎管形态及脊髓或马尾的压迫程度。损伤节段:T112例,T125例,L18例(其中1例合并L3骨折),L24例。根据AO 分型[2]:A1.1 型2例,A1.2型14例,A3.1 型3例。

1.2 手术方法

气管插管全身麻醉,俯卧位,骨折椎对准腰桥,垫高胸部与双髂前上棘,悬空腹部,用缓力于患者背部椎体骨折处垂直施压,行手法复位,床边侧位透视,进一步了解伤椎的形态及明确进钉的角度。后正中入路,做长约3 cm 皮肤切口,纵行切开皮下组织后,分别于棘突旁两侧切开腰背筋膜,用手指劈开多裂肌与最长肌之间无血管区(Wiltse 入路)。胸椎触摸肋骨和肋横突,腰椎触摸横突、关节突及“人”字嵴等以了解具体节段及入钉点。选择“人”字嵴处作为腰椎进钉点,选择肋横突中上1/3 交界偏外处作为胸椎进钉点。按常规进钉点将螺钉拧入伤椎及与其损伤终板相邻的正常椎中,伤椎置钉时螺丝钉尖端斜向正常终板但不穿透终板,保证螺丝钉位于椎体正常骨质内。进钉方向:冠状位外偏15°~20°(具体角度根据术前CT 测量而定);矢状位进钉时使正常椎与终板平行,伤椎螺钉向正常终板方向倾斜5°~10°拧入后,先体位复位,连接杆预弯15°~20°,用旋棒器将预弯棒向外旋转,使预弯棒平面位于矢状面,先拧紧骨折椎的椎弓根螺钉与连接杆连接,然后下压连接杆与正常椎的椎弓根螺钉连接,形成正常椎与骨折椎之间的扇形撑开,可适度平行撑开骨折椎与正常椎,以复位骨折椎的前柱及中柱,矫正后凸畸形、恢复伤椎及椎间隙正常高度。用咬骨钳咬除伤椎及相邻椎板的软骨和皮质骨,于椎板间去皮质化后,取部分人工骨行后路椎板间植骨融合。最后全部旋紧钉棒结合部螺帽,伤口常规放置2 根负压引流管,冲洗并逐层关闭切口。术后常规预防感染,并给予脱水等药物治疗。24~48 h 后拔除引流管,12 d 后拆线,1周后佩戴支具下床行走直至术后满3 个月,期间避免过度弯腰。

1.3 疗效评估

术前均行胸腰段MRI 检查,以明确韧带结构有无损伤。于术前、术后1周及末次随访时摄胸腰段正侧位X 线片,了解术后骨折复位、复位丢失情况以及有无内固定失败等。以骨折椎上下相邻椎体前缘高度平均值为骨折椎体正常高度,在侧位X 线片上测量伤椎前缘高度,计算伤椎前缘高度与正常高度比值及椎体平均高度。于侧位X 线片分别作伤椎上位椎体上终板线和伤椎下位椎体下终板线的垂直线,2 条垂直线的交角即为矢状面伤椎Cobb 角。椎体压缩程度以伤椎椎体前缘高度百分比作为评定指标,后凸角度以矢状面伤椎Cobb 角作为评定指标,以了解椎体楔形变、后凸畸形及压缩情况。观察手术前后视觉模拟量表(visual analog scale,VAS)评分[3]和Oswestry 功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)[4],对所有患者术前、术后1周及术后末次随时进行临床效果评估。

1.4 统计学分析

所有数据应用SPSS 13.0 统计软件进行处理,术前、术后1周及末次随访的影像学评估比较采用t检验,P<0.05 认为差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 术中情况

手术过程顺利,术中无椎弓根钉置入位置错误及神经血管损伤等并发症。手术时间为55~86 min,平均67 min。术中出血量60~120 mL,平均95 mL。切口长度3~4 cm。

2.2 矫正情况

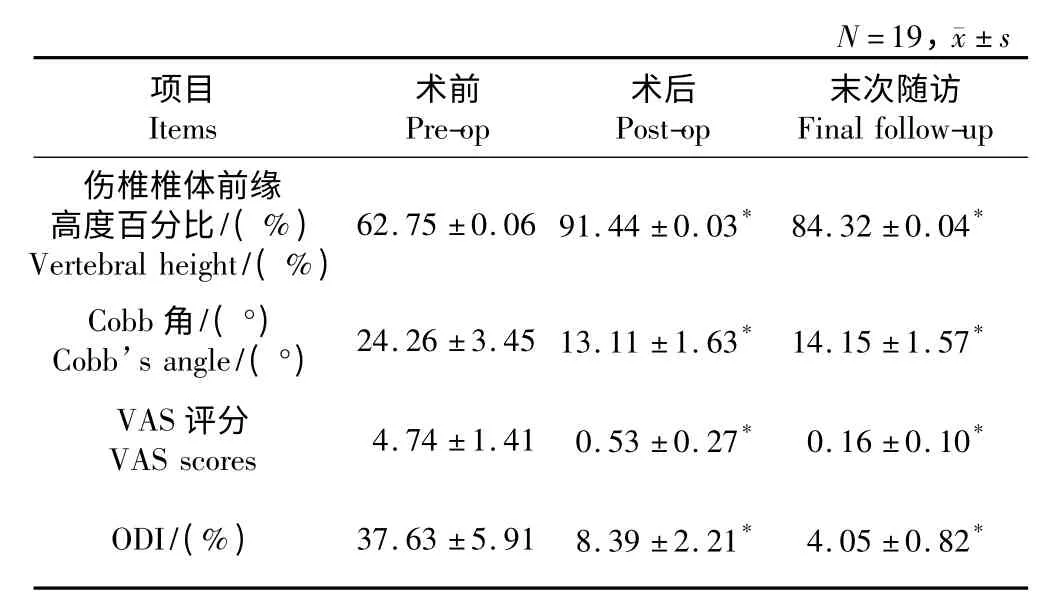

术前椎体前缘高度为15~22 mm,平均18.47 mm,术后椎体前缘高度25~29 mm,平均26.89 mm。术后伤椎椎体前缘高度百分比及矢状面伤椎Cobb 角与术前相比均具有显著的恢复,差异有统计学意义(P<0.05,见表1)。

表1 患者手术前后情况对比Tab.1 Pre-and postoperative conditions of patients

2.3 远期矫正丢失情况及退变情况

伤椎矫正复位率为(91.44%±3.71)%。伤椎远期丢失率(7.78%±2.80)%,见表1。术前及术后X 线片进行邻近节段退变的比较,退变影像学观测标准为:X 线片可直接观测到邻近节段椎间隙高度的变化、椎间不稳定、骨赘形成、腰椎序列改变等退变的影像学特点。椎弓根固定融合节段相邻椎间盘退变率仅为13.2%。

2.4 并发症情况

19例患者全部获得随访,随访时间10~20 个月,平均16.3 个月,住院时间6~9 d 和带支具离床时间7~10 d。所有患者未发生如椎弓根钉误入椎管致脊髓、神经根或马尾神经以及重要血管损伤等并发症。所有患者VAS 评分及ODI 较术前均有明显改善(见表1)。术后遗留腰背部轻度疼痛5例,经加强腰背肌功能练习、对症治疗后,仅1例余留腰部背部轻度疼痛,其余腰部疼痛均消失。所有患者平均随访5~7 个月时达到骨性融合,术后均未发生术区感染、内固定损坏等并发症。典型病例影像学资料见图1。

3 讨 论

3.1 后路椎弓根螺钉内固定技术治疗胸腰段骨折研究现状

目前国内外手术治疗胸腰段骨折主要采用后路短节段椎弓根螺钉内固定技术,即将螺钉经椎弓根置入与骨折椎相邻的上下正常椎中,通过从后方将骨折椎相邻的上下正常椎之间撑开恢复骨折椎的高度,即通过后纵韧带复位原理使突入椎管内的骨折块移回椎体内。后路短节段椎弓根螺钉内固定技术存在着如下缺点[1,5]:①撑开时骨折椎高度恢复欠佳,并且椎间盘高度增加,特别是未受累的椎间盘高度也相应增加;②需要融合骨折椎上下2 个节段,丢失了2 个运动节段,增加了邻近节段椎间盘的退变;③其固定的节段较长,作用于内固定器械上的负荷对固定棒产生的力矩增大,导致术后出现节段性后凸、椎体高度丢失和断钉可能增大。为最大程度保留脊柱正常运动单元的运动功能,国内外有学者采用经皮后路单节段椎弓根螺钉内固定术(mono segmental pedicle screw instrumentation,MPSI)治疗创伤性胸腰段骨折,取得了较好的临床效果[6]。其特点在于只需固定融合1 个节段,最大限度地减少了脊柱运动节段的丢失,后路单节段固定比短节段固定减少了1 个融合节段,增加了腰背活动范围,减少应力集中,理论上应该有更加好的临床疗效。由于单节段固定的范围仅限于病变运动单元,因此可以最大程度地保留脊柱正常运动单元的运动功能。在满足术后即刻稳定性的前提下对脊柱运动功能的保留较长节段和短节段固定有明显的优势[7-8]。

图1 典型病例影像学资料Fig.1 Radiologic data of a typical patient

3.2 经皮后路MPSI 治疗胸腰段骨折适应证及临床效果探讨

采用经皮后路MPSI 治疗胸腰段不完全爆裂型骨折,行常规X 线片和三维CT 检查以明确骨折的类型、终板和椎弓根状态。本组19例骨折患者均满足以下筛选条件:①双侧椎弓根及其与中柱连接处完整;②椎体无完全爆裂;③仅一侧终板受到破坏,另一侧终板基本完好;④骨质密度基本正常。后路经伤椎置钉单节段内固定对于增加腰背部活动有一定的优势,笔者认为应严格掌握如下适应证:①伤椎椎体压缩<3/5,椎体的一侧终板保持完整;②伤椎双侧的椎弓根必须完整,因为椎弓根钉主要把持力在椎弓根,包括AO 分型中的A1、A2、A3.1 和A3.2型骨折;③伤椎后柱结构无破坏,椎管内占位少,无需全椎板切除减压,椎弓根螺钉能经过骨折椎的正常区域达到可靠的固定。对于单纯的B 型屈曲牵张型骨折通常仅椎间盘和后柱韧带有牵张性损伤,而椎体骨质无或轻微受伤,亦可考虑将螺钉拧入骨折椎的MPSI。对于符合条件的椎体不伴有完全压缩或爆裂的C 型骨折[9],可使用MPSI 术式,但对于旋转移位明显且伴有韧带损伤或椎体完全爆裂型骨折的A3.3 的患者,不宜采用MPSI。对于胸腰段骨折Denis A、D、E 型,双侧终板同时压缩的椎体骨折,椎体前缘压缩骨折>2/3 的患者,应选用双节段固定。

有研究表明椎旁肌肉及脊神经后支的损伤,导致背部深层肌肉组织的失神经营养是术后腰背痛的主要原因之一[10-12]。采用C 形臂X 线透视下实施经皮Wiltse 入路钝性分离肌肉椎弓根钉置入内固定技术,定位精确,术野切口小,术中不需过多暴露椎旁肌肉、横突和关节突,最大限度地保护了椎旁肌肉以及脊神经后支,避免术后的腰背部疼痛,提高了临床效果;另一方面,避免了手术入路过程中寻找椎弓根解剖标志而过度暴露椎板及横突时引起的出血,本组患者平均出血仅95 mL,手术损伤较小。本组患者均采用经皮后路MPSI 结合关节突间植骨进行骨折复位,后凸畸形及术后VAS 评分、ODI 均较术前明显改善,且随访未发现伤椎椎体前缘高度比值及后凸畸形明显矫正丢失,术后均未发生术区感染、内固定破坏等并发症,相邻椎间盘退变率仅为13.2%。笔者分析认为行单节段固定时将螺钉拧入伤椎,在间接增加椎体内压力的情况下,即时撑开骨折椎体,改善了椎体压缩畸形状态,提高了椎体轴向载荷能力,且由于固定节段减少,纵向连接杆缩短,力矩减小,因此降低了连接杆折损的概率。

3.3 术中注意事项

首先使用C 形臂X 线机定位骨折椎体,体表标记出伤椎上下相邻椎体的椎弓根部,以便在最小切口下准确找到的椎弓根的位置。结合手术开始前的透视定位标记再加上术中触摸肋骨、横突就基本可以确定需行固定的椎体。通过触摸肋横突和“人”字嵴就可以确定进钉点,然后根据术前影像学资料确定进钉方向,只有在球探探及钉道四壁一底全为骨性者才能拧入螺钉,否则易造成脊髓和神经损伤。置入的同侧螺钉要尽量在一个平面以便连接棒能顺利插入。相邻椎体的选择:根据伤椎的受伤部位选择,上终板或椎体上半部骨折者,选择伤椎和上位椎体置钉,本文中病例均为此类;下终板或椎体下半骨折者,选择伤椎和下位椎体置钉[13]。伤椎复位的方法主要有:①胸腹垫软垫利用体位复位或同时辅以伤椎手法挤压;②通过预弯连接棒的角度复位;③通过伤椎置钉辅助复位。

3.4 该技术存在优势及应用前景

由于单节段固定的范围仅限于病变运动单元,因此可以最大程度地保留脊柱正常运动单元的运动功能,在满足术后即刻稳定性的前提下对脊柱运动功能的保留较长节段和短节段固定有明显的优势。①手术切口减小,暴露节段和置入螺钉数目减少一半,从而缩短了手术时间,减少了创伤,有利于患者术后康复;②只需固定融合1 个节段,最大限度地保留了脊柱运动节段,减少了邻近节段退变和不稳的发生率;③直接在伤椎置钉,纵向撑开,可即时直接恢复椎体高度,复位可靠;④纵向联接棒缩短,后柱力矩减小,可降低内固定应力负荷,降低了内固定失败及术后矫正丢失的可能性;⑤减少了融合节段,从而减少了植骨量,远期一般情况下不需在髂骨取骨,相邻椎间盘退变比例降低。根据短期的临床随访,国内外的学者通过伤椎置钉单节段固定胸腰段骨折也取得了良好的疗效,与作者的临床效果相当,但是远期的临床疗效仍需进一步的观察。本组患者有关经皮MPSI 治疗胸腰段骨折的生物力学、远期疗效及并发症等问题尚有待进一步长期深入研究。

[1]李玉琳,宁广智,冯世庆,等.胸腰段骨折病理特点及治疗[J].脊柱外科杂志,2012,10(2):87-89.

[2]周先虎,冯世庆.胸腰段骨折的分型与治疗进展[J].脊柱外科杂志,2012,10(2):125-128.

[3]Huskisson EC.Measurement of pain[J].Lancet,1974,2(7889):1127-1131.

[4]Chow JH,Chan CC.Validation of the Chinese version of the Oswestry Disability Index[J].Work,2005,25(4):307-314.

[5]Chow DH,Luk KD,Evans JH,et al.Effects of short anterior lumbar interbody fusion on biomechanics of neighboring unfused segments[J].Spine(Phila Pa 1976),1996,21(5):549-555.

[6]Liu S,Li H,Liang C,et al.Monosegmental transpedicular fixation for selected patients with thoracolumbar burst fractures[J].J Spinal Disord Tech,2009,22(1):38-44.

[7]魏富鑫,刘少喻,赵卫东,等.单节段与双节段椎弓根螺钉固定胸腰椎单椎体骨折的生物力学比较[J].中国脊柱脊髓杂志,2007,17(1):46-50.

[8]Duffield RC,Carson WL,Chen LY,et al.Longitudinal elementsize effect on load sharing,internal loads,and fatigue life of trilevel spinal implant constructs[J].Spine(Phila Pa 1976),1993,18(12):1695-1703.

[9]Wei FX,Liu SY,Liang CX,et al.Transpedicular fixation in management of thoracolumbar burst fractures:monosegmental fixation versus short-segment instrumentation[J].Spine(Phila Pa 1976),2010,35(15):E714-720.

[10]Stevens KJ,Spenciner DB,Griffiths KL,et al.Comparison of minimally invasive and conventional open posterolateral lumbar fusion using magnetic resonance imaging and retraction pressure studies[J].J Spinal Disord Tech,2006,19(2):77-86.

[11]Foley KT,Gupta SK.Percutaneous pedicle screw fixation of the lumbar spine:preliminary clinical results[J].J Neurosurg,2002,97(1 Suppl):7-12.

[12]Palmisani M,Gasbarrini A,Brodano GB,et al.Minimally invasive percutaneous fixation in the treatment of thoracic and lumbar spine fractures[J].Eur Spine J,2009,18 Suppl 1:71-74.

[13]Defino HL,Scarparo P.Fractures of thoracolumbar spine:monosegmental fixation[J].Injury,2005,36(Suppl 2):B90-97.