椎间盘退变的磁共振弥散加权成像研究

2012-11-04俎金燕王晨光贾宁阳刘洪超张沉石徐雪元

俎金燕,王晨光,贾宁阳,刘洪超,张沉石,徐雪元

目前,椎间盘退变的发生率越来越高,其中约10%的患者会丧失正常生活能力[1]。常规磁共振扫描可观察椎间盘形态和信号及其与神经根的关系,在临床治疗中发挥着重要作用,但缺乏对椎间盘退变量化的评价标准。无创定量诊断椎间盘退变已引起越来越多的关注[2]。

本文拟通过磁共振弥散加权成像技术定量分析椎间盘退变过程中微结构变化,以期指导临床从椎间盘微结构功能水平进行治疗和预防。

1 资料与方法

1.1 研究对象

随机选择研究对象88例,女50例,男38例;年龄为16~63岁,平均37岁。对象纳入标准:①性别不限,有或无腰腿痛。②年龄<65岁。③所有对象均无脊柱手术史、外伤、感染和肿瘤病史。④所有对象无脊柱畸形。每个病例选取5 个椎间盘(L1/L2/L3/L4/L5/S1),共440 个椎间盘,排除磁敏感性伪影较重的10 个椎间盘,最后430 个椎间盘纳入研究。

1.2 扫描方法与参数

采用GE SIGNA EXCITE 1.5T 超导型MRI 成像仪及脊柱表面线圈,患者仰卧位、头先进,行脊柱常规扫描及弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)扫描。

脊柱常规扫描采用快速自旋回波(fast spin echo,FSE)脉冲序列脉冲序列,DWI 采用平平面回波成像(echo-planar imaging,EPI)脉冲序列。

FSE 脉冲序列扫描参数:T1 加权,重复时间(repetition time,TR)=450 ms,回波时间(echo time,TE)=Minimum;T2 加权,TR=3 500 ms,TE=Minimum,脉冲重复激发次数(number of excitations,NEX)=2,层厚(slice,Sl)=4 mm,扫描野(field of view,FOV)=30 cm×30 cm,距阵=320×224。

EPI 脉冲序列扫描参数:TR=4 000 ms,TE=Minimum,b 值=600 s/mm2,NEX=8,Sl=3 mm,FOV=30 cm×30 cm。

1.3 椎间盘PM 分级[3]

椎间盘PM 分级标准是目前国际上公认的评价椎间盘退变程度的方法之一,根据T2 加权正中矢状面椎间盘信号是否均匀、髓核与纤维环的边界是否清晰、椎间盘的高度是否正常等进行分级。

1.4 图像分析与处理

所有数据经ADW4.3 后处理工作站,使用Function tool 软件进行后处理。选择正中矢状面DWI 作为测量平面,沿椎间盘髓核边缘对每个椎间盘手动画出感兴趣区,同时测量表观弥散系数值(apparent diffusion coefficient,ADC)。

以上数据测量及分型均由2 位有丰富MRI 诊断经验(从事MRI 工作>10年)的放射科医师独立完成,然后取其平均值来做数据分析。

1.5 数据统计分析

采用SPSS 17.0 软件包进行统计学分析。ADC值以中位数(median,md)及四分位间距(Q1~Q3)表示;比较PM 各级之间ADC 值,检验水准P<0.05为有统计学意义。

2 结 果

2.1 ADC 值与PM 等级分布情况

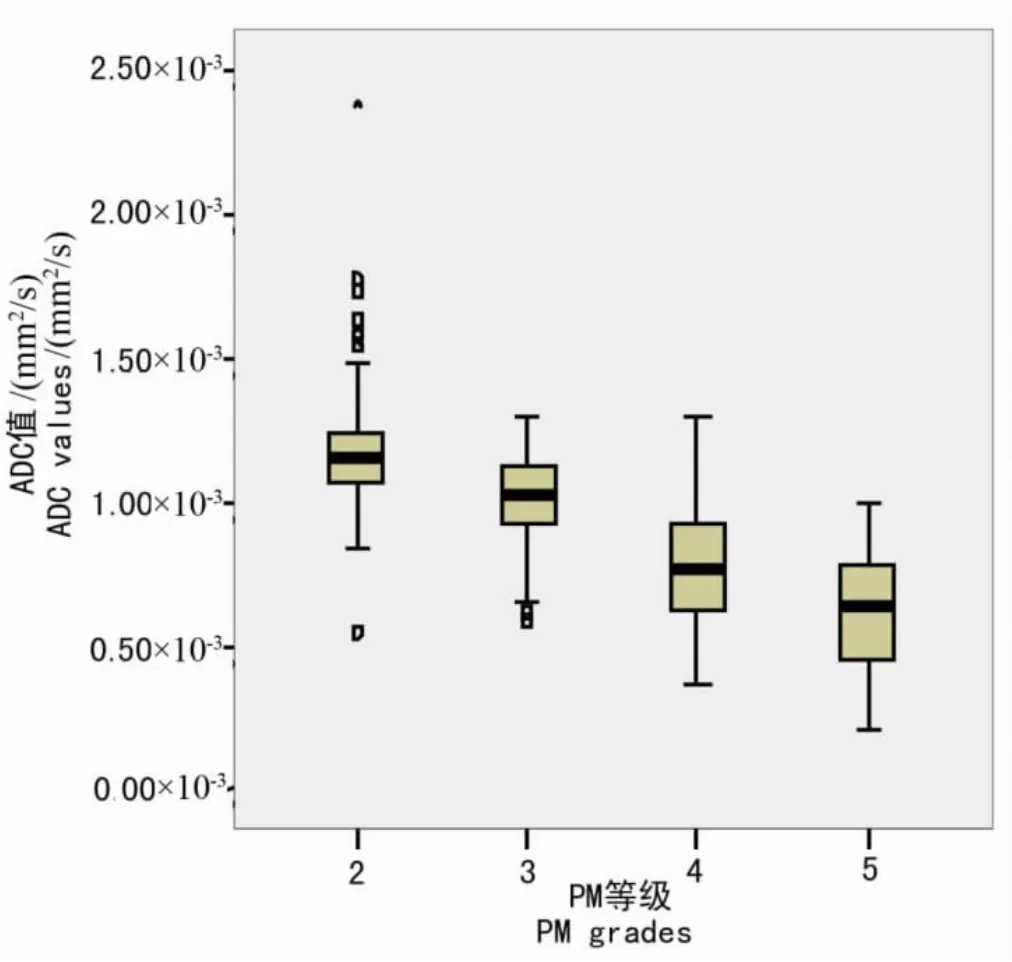

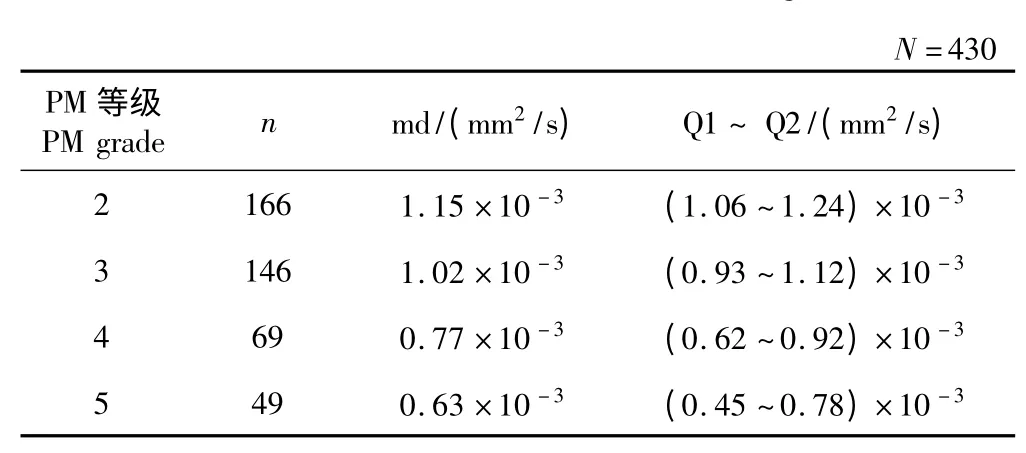

各级ADC 值分布箱式图见图1,经Kruskal-Wallis 秩和检验,不同PM 等级的ADC 值差异见表1,不同PM 等级的ADC 值差异有统计学意义(χ2=210.35,P<0.01),ADC 值可定量评价椎间盘退变程度。

图1 矢状位DWI 不同PM 分级ADC 值分布箱式图Fig.1 Distribution box diagram of DWI(sagittal)ADC value in different PM grades

表1 ADC 值与PM 等级分布情况Tab.1 Distribution of ADC values and PM grade

2.2 ADC 值评价椎间盘状态

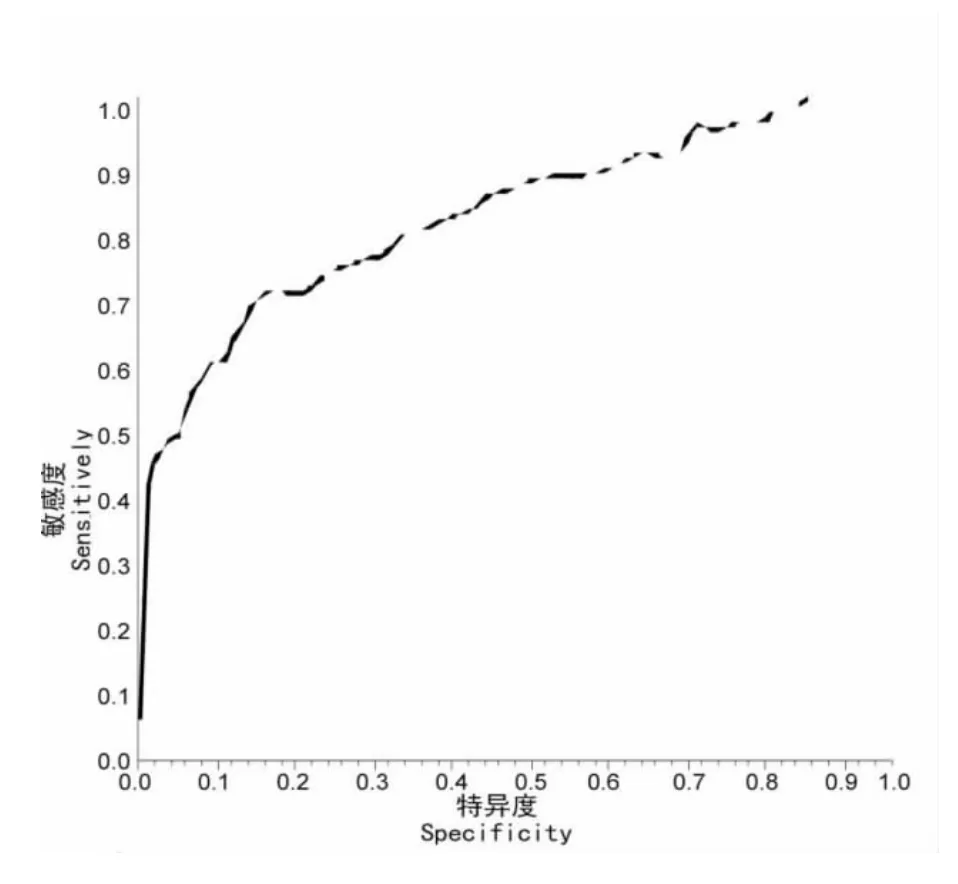

把PMⅡ级作为正常椎间盘,Ⅲ~Ⅴ级作为退变椎间盘,以ADC 值来评价椎间盘状态,绘制受试者工作特征(receiver operator characteristic,ROC)曲线(见图2)。DWI 矢状面曲线下面积为0.825 3,ADC 界值为1.05×10-3mm2/s,其评价椎间盘状态的灵敏度为73.48%,特异度为75.30%。

3 讨 论

3.1 DWI 技术原理

图2 ADC 值评价椎间盘状态的ROC 曲线Fig.2 ROC curve of ADC evaluation of disc status

椎间盘退变主要表现为髓核脱水、纤维环断裂和椎间隙塌陷,髓核脱水是椎间盘退变时最初的形态学改变。组织学研究发现,初生婴儿椎间盘髓核含水量约为90%,成年后降至约80%。DWI 是目前唯一能在活体测量水分子扩散的无创性技术手段,通过检测组织内水分子的运动状态来反映组织的结构特点。活体测量椎间盘含水量有利于椎间盘退变的早期诊断及评价。不同退变程度的椎间盘其髓核含水量和纤维环完整性明显不同,退变程度越高,含水量越少,纤维环的完整性越易受到损害。在DWI上,椎间盘含水量越高,其分子弥散越快,其ADC 值越高;椎间盘含水量越低,其分子弥散越慢,ADC 值越低。本研究的目的在于通过椎间盘DWI 定量评价椎间盘状态。

3.2 DWI 的主要参数

体内水分子的扩散比较复杂,除了布朗运动,还受到多种因素的影响,包括组织间隙内游离水含量、细胞膜的通透性、细胞器的数量等,因此单纯物理学的扩散系数不能代表机体的复杂情况。由于弥散系数受多种因素影响,体内一般用ADC 值来描述活体扩散成像上所观察到的表观弥散现象。在DWI,水分子扩散越快,平均随机移动距离越大,信号衰减越快,信号强度越低。病变组织与正常组织的水分子的离散程度不同,病变组织信号降低的程度与正常组织之间形成差别,从而发现病变。

DWI 的主要影响因素是弥散敏感因子,即b值。活体内由于血液灌注、细胞膜、细胞器等的影响,磁共振信号与b 值关系复杂。b 值的大小和数量影响扩散的测量,一个脉冲序列采取2 种不同的b 值即可获得ADC 值,并拟合出ADC 图。ADC 图的信号强度与DWI 的信号强度相反:分子扩散快,信号衰减快,ADC 值高,DWI 呈低信号,ADC 图呈高信号;分子扩散慢,信号衰减慢,ADC 值低,DWI 呈高信号,ADC 图呈低信号。

ADC 值的大小主要受组织内各种形式水分子运动的影响,包括:①细胞内水分子运动。主要与细胞内细胞器数量、大小及胞浆的黏滞性有关,细胞器数量越多、体积越大、胞浆黏滞性越高,水分子弥散越易受限,ADC 值越低;反之越高。②细胞外水分子运动。主要与细胞数目、大小和排列方式及细胞外间隙有关,细胞数量越多、排列越密集,水分子弥散越受限,其ADC 值越低;反之越高。③跨细胞水分子运动。主要与细胞膜通透性、完整性和细胞内外分子转运机制有关。④组织血流灌注,包括血管通透性、血容量、血流灌注速度等。组织血流灌注状态和细胞外水分子运动对ADC 值影响最大。当b值较小时,组织灌注对ADC 值影响较大;当b 值>500 s/mm2时,ADC 值受血流灌注影响较小,可较准确反映水分子扩散运动。

有研究表明椎间盘突出的发生可能与分子扩散率降低有关。基于DWI 可以定量研究活体组织内水分子扩散程度,其可能在研究椎间盘疾病发病机制、无创评价治疗效果以及预后判断等方面具有潜在应用价值[4-5]。本研究采用2 个b 值(0 s/mm2和600 s/mm2),ADC 值能较准确反映水分子扩散运动。椎间盘髓核为富含水分的结构,椎间盘发生退变,髓核及纤维环含水量会发生相应的变化,其分子扩散运动不同,所得ADC 值亦有很大区别。

3.3 DWI 对椎间盘退变的定量诊断价值

随着快速成像技术的迅速发展,近年来,DWI在椎间盘生理、功能及病理方面的研究受到众多学者关注。Eguchi 等[6-7]运用DWI 评价腰椎椎间盘突出压迫神经根的病理变化,发现ADC 值可定量分析这一病理变化,并且有助于解释神经根的放射性疼痛。文献[8-9]报道使用ADC 值评价椎间盘退变,但存在分歧。文献[10]报道正常腰椎椎间盘ADC值与突出椎间盘ADC 值有显著差异,后者明显下降,DWI 可能成为椎间盘疾病发生机制、早期诊断及疗效评价研究的重要手段。但也有不同意见,文献[11-12]报道正常与退变椎间盘ADC 值有很大程度的重叠,认为从目前的技术水平来看,ADC 值的测量对于腰椎椎间盘退变的诊断没有明确的临床价值。

本研究分别对椎间盘行矢状面DWI 扫描,测量其ADC 值。利用ADC 值对不同退变程度的椎间盘进行定量分析发现,退变椎间盘ADC 值(PM≥Ⅲ级)较正常椎间盘(PMⅡ级)明显降低。矢状面以ADC=1.05×10-3mm2/s 为界值评价椎间盘状态,其灵敏度为73.48%,特异度为75.30%。且PM 分级越高,椎间盘退变程度越高,椎间盘ADC 值越低。分析其原因如下:①椎间盘的生理结构。椎间盘主要有髓核和纤维环2 部分组成,是少细胞结构。髓核富含水分,随年龄增长,其含水量逐渐下降。椎间盘退变越明显,其含水量越低。②正常成熟椎间盘在T2 加权像上显示为均匀的高信号影,细胞外含水量丰富,水分子扩散快,ADC 值大;椎间盘退变时,髓核含水量下降,髓核逐渐被纤维组织所取代,细胞外含水量下降,其弥散明显受阻,水分子扩散慢,ADC 值下降。③椎间盘退变时呈同心圆规律排列的纤维环水分减少,完整性受到破坏,其纤维环呈像亦出现相应的改变。

[1]Maniadakis N,Gray A.The economic burden of back pain in the UK[J].Pain,2000,84(1):95-103.

[2]Mwale F,Iatridis JC,Antoniou J.Quantitative MRI as a diagnostic tool of intervertebral disc matrix composition and integrity[J].Eur Spine J,2008,17(Suppl 4):432-440.

[3]Pfirrmann CW,Metzdorf A,Zanetti M,et al.Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc degeneration[J].Spine(Phila Pa 1976),2001,26(17):1873-1878.

[4]Kealey SM,Aho T,Delong D,et al.Assessment of apparent diffusion coefficient in normal and degenerated intervertebral lumbardisks:initial experience[J].Radiology,2005,235(2):569-574.

[5]Antoniou J,Demers CN,Beaudoin G,et al.Apparent diffusion coefficient of intervertebral discs related to matrix composition and integrity[J].Magn Reson Imaging,2004,22(7):963-972.

[6]Eguchi Y,Ohtori S,Yamashita M,et al.Clinical applications of diffusion magnetic resonance imaging of the lumbar foraminal nerve root entrapment[J].Eur Spine J,2010,19(11):1874-1882.

[7]Eguchi Y,Ohtori S,Yamashita M,et al.Diffusion-weighted magnetic resonance imaging of symptomatic nerve root of patients with lumbar disk herniation[J].Neuroradiology,2010,53(9):633-641.

[8]Nakanishi K,Kobayashi M,Takahashi S,et al.Whole body MRI for detecting metastatic bone tumor:comparison with bone scintigrams[J].Magn Reson Med Sci,2005,4(1):11-17.

[9]Boulanger Y,Amara M,Lepanto L,et al.Diffusion-weighted MR imaging of the liver of hepatitis C patients[J].NMR Biomed,2003,16(3):132-136.

[10]Kealey SM,Aho T,Delong D,et al.Assessment of apparent diffusion coefficient in normal and degenerated intervertebral lumbar disks:initial experience[J].Radiology,2005,235(2):569-574.

[11]Niinim¨aki J,Korkiakoski A,Ojala O,et al.Association between visual degeneration of intervertebral discs and the apparent diffusion coefficient[J].Magn Reson Imaging,2009,27(5):641-647.

[12]Chiu EJ,Newitt DC,Segal MR,et al.Magnetic resonance imaging measurement of relaxation and water diffusion in the human lumbar intervertebral disc under compression in vitro[J].Spine(Phila Pa 1976),2001,26(19):E437-444.