我校助产专业人才培养模式改革初探

2012-10-25郭雅静郭艳春

郭雅静,郭艳春,崔 娟

(甘肃省卫生学校,甘肃 兰州 730000)

我校助产专业人才培养模式改革初探

郭雅静,郭艳春,崔 娟

(甘肃省卫生学校,甘肃 兰州 730000)

目的 了解目前助产专业岗位职业能力及人才培养存在的相关问题,为进一步提高我校助产专业人才培养质量提供依据。方法 采用问卷调查法,并对调查结果进行分析。结果 目前,中职助产专业人才培养质量与市场需求之间存在系统性偏差,人才培养模式有待进一步改革。结论 对我校助产专业人才培养模式进行如下改革:提高生源质量,尝试“双证书”人才培养模式;改革课程结构,“工学结合”开发校本教材;构建“院校合作”机制,凸显我校助产专业特色;加强医学人文渗透,全面提升学生专业素养,为进一步实现“订单式”培养目标奠定基础。

助产专业;人才培养;助产士;中职教育

随着医疗卫生事业的不断发展,全国高职助产专业人才培养已初具规模,社会及用人单位对助产士的数量和质量均提出了更高要求[1]。上述情况使中职助产专业发展面临前所未有的困境,因此,唯有形成特色,才能求得生存。笔者从专业教师角度出发,通过对助产士岗位现状的调查,对存在的问题进行剖析,探索人才培养模式改革途径,以期对我校助产专业的发展起到促进作用。

1 资料与方法

1.1 调查对象

我省部分用人单位(医院、妇幼保健机构、医学院校等)、服务对象(孕、产妇及其家属)、教育主体(学生及其家长)。

1.2 调查方法

1.2.1 问卷调查对用人单位组采取分层抽样法,对服务对象组和教育主体组采取随机抽样法。对用人单位组(共6家,含医学院校1家)的医护和管理人员,服务对象组的孕、产妇及其家属,教育主体组的医学生及其家长分别自行设计问卷进行调查。向用人单位组发放问卷300份,收回有效问卷292份,有效回收率97.33%;向医学生及其家长组发放问卷150份,收回有效问卷148份,有效回收率98.67%;向服务对象组发放问卷300份,收回有效问卷296份,有效回收率98.67%。

1.2.2 统计分析数据汇总后采用SPSS 17.0软件包进行统计学分析。

1.3 内容

助产士的岗位现状及相关问题。

2 结果

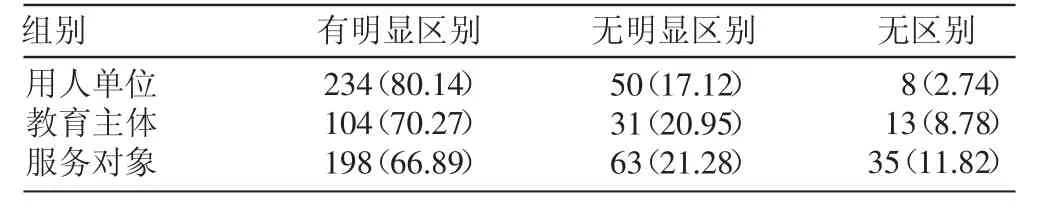

2.1 医院产科助产士与其他病区普通护士的工作性质区别(见表1)

表1 助产士与普通护士工作性质有无区别[n(%)]

表1显示,3组人群普遍认为医院助产士与普通护士的工作性质有明显区别,整体上有明显区别与其他两项比较有显著性差异(χ2=68.77,P<0.05)。

(32)且以堯、舜事比之,足可見之孫事聽上帝命。(《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經註》卷四,《中华道藏》30/559)

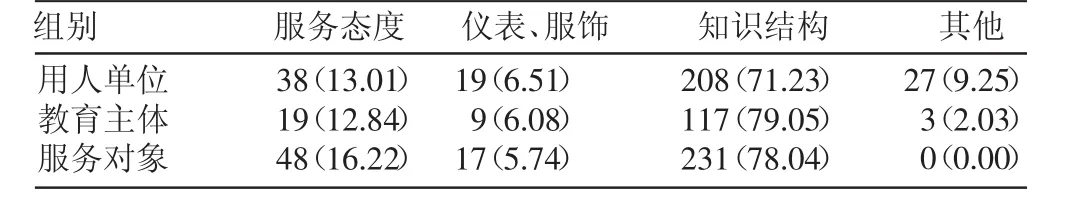

2.2 助产士与普通护士工作中的最大区别(见表2)

表2 助产士与普通护士工作中的最大区别[n(%)]

表2显示,3组人群普遍认为助产士与普通护士工作中最大的区别是知识结构,整体上知识结构与其他3项比较有显著性差异(χ2=57.90,P<0.05)。

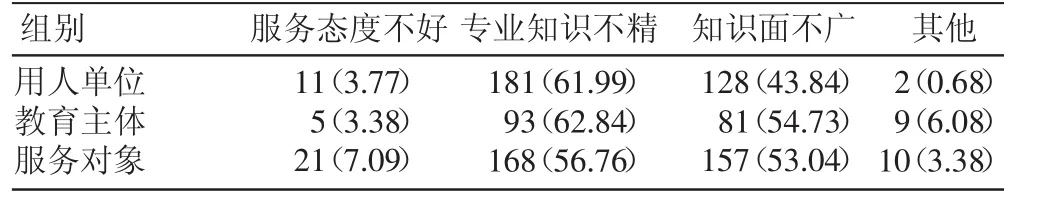

2.3 目前助产士工作中存在的主要问题(见表3)

表3 目前助产士工作中存在的主要问题(多选)[n(%)]

表3显示,3组人群普遍认为助产士工作中存在的主要问题是专业知识不精和知识面不广,整体上与其他两项比较有显著性差异(χ2=110.56,P<0.05)。

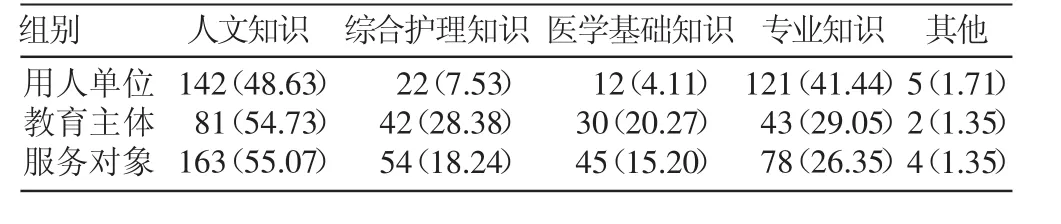

2.4 目前助产士最缺乏的知识(见表4)

表4 目前助产士最缺乏的知识(多选)[n(%)]

表4显示,3组人群普遍认为助产士最缺乏的知识是人文知识、综合护理知识和专业知识,整体上与其他两项比较有显著性差异(χ2=46.97,P<0.05)。

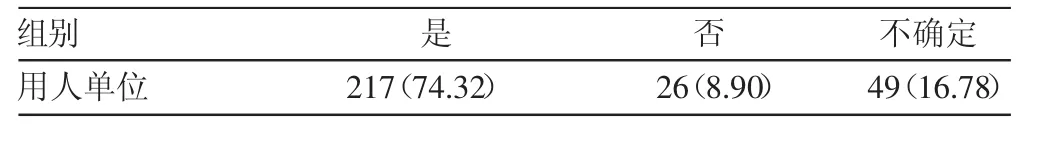

表5 中专助产士因年龄太小从事产科工作是否有心理压力[n(%)]

表5显示,用人单位普遍认为中专学历助产士年龄太小,从事妇产科工作有心理压力。

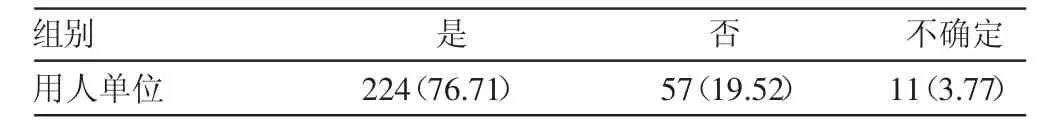

2.6 高职(大专)学历助产士是否更胜任产房工作(见表6)

表6 高职(大专)学历助产士是否更胜任产房工作[n(%)]

表6显示,用人单位认为高职(大专)学历助产士更能胜任产房工作。

3 分析与对策

3.1 分析

调查结果显示,大部分人群认为助产士与普通护士工作有(明显)区别,主要区别为知识结构。对助产士的年龄要求不能太小(有心理压力),也不宜太大(精力、体力不足)。目前,助产士最缺乏的是人文知识、综合护理知识和专业知识。助产岗位要求助产专业学生不仅具有妇产科护理知识,而且具备普通护士的基本业务能力。存在的主要问题是专业知识不精和知识面不广。助产专业人才培养的质量与市场需求之间存在系统性偏差,这一偏差存在的最直接原因是培养模式陈旧。

3.2 对策

3.2.1 提高生源质量,尝试“双证书”人才培养模式用人单位对从业人员的学历要求越来越高,中专学历已无法满足实习、就业的要求[2]。目前,用人单位反映中专助产专业学生年龄太小,职业能力不够突出,职业特色不明显。大多数助产专业学生无法认识到工作中的问题,从而难以胜任高风险的助产工作[3]。鉴于上述情况,结合助产工作岗位要求高的特点,建议我校助产专业尽可能地择优录取学生,“少而精”地成立高中助产班,有助于构建具有特定职业所必需的、较扎实的理论基础的专业人才培养模式。同时有针对性地、尝试性地将助产专业人才培养纳入“双证书”人才培养模式范畴,引导学生在接受职业技能培训、鉴定的同时,取得相关行业的职业证书,从而提升就业竞争力。

3.2.2 改革课程结构,“工学结合”开发校本教材我校自创办助产专业以来,使用了很多不同版本的教材,其不足之处是学科体系突出、各自为阵、互不渗透,教学内容滞后,学生反映知识点衔接困难,普遍存在理论与实践相脱节的问题[4]。笔者通过上网查询得知各高职院校助产专业所开设的专业课程不尽相同,唐玲[5]曾报道:目前国内开设高职助产专业的院校日益增多,但全国尚无统一的教材和教学计划。为加强学生在校学习内容与实际工作的一致性,笔者建议组织本专业教学团队对使用过的教材和高职层次正在开设的专业课教材进行“二度开发”,同时聘请临床一线专家参与教材编写,使教材处在动态开发中,形成活页化的、适合我校发展现状的校本教材,以促进中职助产教育的发展,真正把“工学结合”落到实处。

3.2.3 构建“院校合作”机制,凸显我校助产专业特色中职教育周期短,课程多,为实现教学与临床的零对接,在我校没有附属医院的情况下如何有效地提高学生实践技能和专业技能,突出专业特色,值得认真研究。学校本位的职教实施体系,在教学内容、实训设施以及专业师资上存在缺陷,如表3反映出的学生专业知识不精等问题。因此,必须构建“院校合作”机制,聘请当地各大医疗机构的助产专家和技术能手加入我校助产专业教学团队,建立兼职教师专家库,通过共同参与教学改革、课程指导和教材建设,通过参与助产专业技能大赛的组织、指导、职业技能鉴定和考核,并借助其已有的行业影响力进一步提升我校助产专业的办学水平,凸显专业特色,也为学生后期的顶岗实习、个人发展,进一步实现“订单式”培养目标奠定基础。

3.2.4 加强医学人文渗透,全面提升学生的专业素养助产士是关乎两条生命的特殊职业,妊娠和分娩妇女需要助产士能在各种情况下为其有效地提供全方位的服务。我们的学生年龄小,多数是独生子女,学生在医学态度、角色定位上还不能呈现出服务和关爱他人的意识。而目前的医学教育,较注重专业知识的传授,忽视了人文意识的培养,甚至降低了医学教育的品味[6]。表4反映出学生最缺乏的是人文知识。可见,人文素质是学生就业的内部隐性竞争力,学校必须加强人文素质教育以适应单位对人才的要求。专业课教师作为学生的启蒙教师,不仅要传授知识和技能,同时也要传授情感,许多学生通过观察教师的行为,才最初理解和建立了对助产工作的概念[7]。因此,有必要从入学开始就对学生进行人文素质培养,通过课堂演示、情景训练、角色扮演、人文知识讲座等方法,多途径灌输,全方位渗透,引导学生学会尊重人、关心人、理解人、帮助人,使学生人文关怀能力得到不断提升。鼓励有临床医学背景的教师积极参与医学相关人文课程的教学,适当吸收有人文学科背景(管理学、教育学、心理学等)的专职班主任,对学生加强人文教育,帮助学生形成健全的人格,建立融洽的人际关系,具备较强的沟通能力等,使医学人文精神作为一个连续的整体存在于学生的生活和临床实践,从根本上提升学生的专业素养。

[1]曹姣玲.中等卫校助产专业现行课程结构调查及改革建议[J].卫生职业教育,2007,25(4):115.

[2]程瑞峰,孙利.高职助产专业人才规格和培养模式研究[J].卫生职业教育,2006,24(4):5~7.

[3]邬俏璇.新上岗责任助产士的风险管理[J].国际护理学杂志,2007,26(11):1135~1136.

[4]简雅娟.助产专业建设与发展的现状与思考[J].中华护理杂志,2008,43(9):832~834.

[5]唐玲.助产专业课程设置初探[J].护理学杂志,2005,20(10):62.

[6]陈萍,李娅.护生人文素质状况的调查与分析[J].护理管理杂志,2004,4(5):16~18.

[7]王雪琴.护理学专业人文教育研究进展[J].临床护理杂志,2009,8(2):66~68.

G 420

A

1671-1246(2012)15-0049-02