基层宗教市场中的管制与竞争:以一个县级个案适用并反思宗教经济理论

2012-09-26陈赟

陈 赟

(华东师范大学社会发展学院,上海200241)

作为宗教社会学研究“范式转变”中的重要理论成果,“宗教经济理论”(religious economy theory,简称RET)在解释宗教发展动力、宗教组织增长方面颇为有效,宗教经济理论者们亦在为理论普遍化而努力。本文即试图通过1980年代以来一个粤东农村基督教会——某县S堂复兴的案例来适用并反思该理论在中国宗教研究中的适用性。需要说明的是,本文观点基于单个案研究,尽管此个案具有一定代表性;而宗教经济理论是建基于北美经验并经演绎逻辑推导而出的一个概念与命题体系。就方法论与实际运用两方面而言,诉诸概括性的理论无须亦无法照顾单个案的所有特殊性面向;单个案不足以否定理论,也不足以修正理论。因此,个案反思理论在实践中的要务是如何适用理论中概念与命题,并选择反思的切入点。由此,本文将在综述宗教经济理论的基础上,于S堂个案中适用相关概念,检视相关概念与命题的适用性;选择“管制”与“竞争”作为反思的切入点,得出初步结论与解释。

一、宗教经济理论概述

近年以来,宗教社会学经历着“范式转换”的历程(Warner,1993)①Warner,Stephen R.1993.“Work in Progress toward a New Paradigm for the Sociological Study of Religion in the United States,”The American Journal of Sociology 98:1044-1093.。以伯格(Peter Berger)早期著作为代表的“旧范式”在解释美国宗教组织的迅速成长,以及宗教活动参加率上升的现象方面渐显无力。“旧范式”认为世俗化是理性及科学技术发展下的必然产物,宗教行为是非理性的,因此在现代化情境里必然衰退直至消亡,如此,北美发生的“反世俗化”事例在“旧范式”中便颇为费解。作为新范式里的一支强劲潮流,RET借鉴经济学概念,从“供应方(Supplyside)”角度,也就是从提供宗教产品的宗教组织的角度,有力地分析了“宗教多元化”(Pluralism)情境下,北美宗教市场(Religious Market)因自由竞争而欣欣向荣;而在欧洲由政府税赋供养的“国立教会(Established Church)”(或国家教会State Church)则垄断整个宗教市场,缺乏竞争使得教会疏于增加宗教活动吸引力,从而使得宗教活动参与程度下降;并非因科学技术与文化启蒙推动的理性增益便能使人们离开教会甚至放弃宗教信仰,使社会日益“世俗化”。

宗教社会学理论及研究所经历的变动之所以被称为“范式转换”,其原因部分在于对“宗教”这个研究对象的认识论转变。“尽管Warner(1993)清楚地指出新范式的理论有许多变体,但大部分都与‘理性选择理论’(Rational Choice Theory)有关”(Christiano,Swatos and Kivisto,2002,p.42)②Christiano,Kevin J.,William H.Jr.Swatos and Peter Kivisto.2002.Sociology of religion:contemporary developments.Walnut Creek,CA:AltaMira Press.。新旧范式的核心迥异之处即在于:新范式认为宗教信仰者是理性的,面对宗教活动也会衡量成本与回报,进而决策,与世俗活动别无二致。而且作为新范式代表之一的RET从理性选择这一核心假设出发,在已有经验研究的基础上,运用“演绎逻辑”建立起以一系列由概念、命题组成的“普遍性理论”(Stark& Finke,2000)①Stark,Rodney and Roger Finke.2000.Acts of Faith:Explaining the Human Side of Religion.University of California Press.。

批评之声亦接踵而至,主要集中于 RET的前置假设——“理性选择”,“宗教经济”理论模型的充实与完善,以及普遍性理论建构的可能性问题。理论假设与理论建构这两个部分承担了主要的批评,而“宗教经济”模型则期待不同文化、不同宗教背景下的经验事例的检验与修正。最终,批评可以归结为对宗教这个研究对象的认识论以及宗教研究的方法论之争。一些学者指出RET所使用的“理性”,只是韦伯知识体系中的“工具理性(Instrumental Rationality)”,而忽略了“价值理性(Normative Rationality)”,更提出宗教研究必须关注“知性理性(epistemic rationality)”。对理性的分析与分解,实际上是将“理性”具体化到一定时空之中,这便使得RET理论构建的普遍化体系遭遇责难。

将宗教纳入经济学思考的前提是,把宗教还原为社会现象,由宗教教义、个人、组织及活动等所构成的宗教被视作一个社会系统的子系统,和经济子系统一样“嵌入(Embedded)”社会关系之中,因此不能将宗教抽离出其所处的社会文化环境来进行研究。这种社会学的研究取向是新范式的标志性特征。如斯达克与芬克指明的,“在大多数时候,对于大多数宗教组织来说,那个环境的关键方面就是宗教方面——其他宗教组织的方方面面(包括它们的教义),以及制约宗教活动的规则和规范的方方面面”(Stark and Finke,2000,p.44)②Stark,Rodney and Roger Finke.2000.Acts of Faith:Explaining the Human Side of Religion.University of California Press.。由此可见,宗教经济的理论家们是将宗教系统与经济系统类比,将宗教经济定义为包括了“现有的和潜在的信徒(需求)市场,寻求服务于这个市场的一些组织(供应者)以及不同的组织所提供的宗教教义和实践(产品)”(Stark and Finke,2000,p.44)③Stark,Rodney and Roger Finke.2000.Acts of Faith:Explaining the Human Side of Religion.University of California Press.,并从社会文化环境中化约或提炼出“竞争”与“管制”两个变量来考察宗教与社会的关系。

RET在对“世俗化理论”的挑战中显示了巨大的解释力。然而,RET以“自由竞争的市场形态”为研究起点,宗教市场上存在多种宗教,各自提供不同的宗教产品,而且国家管制程度很低。这是基于美国的宗教状况的经验,也有效地解释了新兴宗教的产生与政府管制的相互关系。“政教合一”则是另一种极端的宗教市场形态,一种国立宗教的垄断使得其他宗教难有容身之处。欧洲大陆经验里的垄断式的宗教经济形态从相反的方向验证了RET。RET即以这两类极端的宗教经济形态作为理论普遍化的基础,构建了理想化的理论模式。

宗教与国家的关系各有不同;基督教传统与非基督教传统的文化中,宗教与社会文化的关系亦各有不同,这两种理想化的宗教市场形态之间应存有多种中间形态。从最小化意义上讲,中国经验能为宗教经济理论提供中间型宗教经济形态的补充;另一方面,鉴于宗教经济理论作为新范式的一支,将宗教看作社会生活中的独立变量,致力于将宗教社会学真正带入科学研究之路,那么将中国的宗教现象适用这些研究框架,可以获得关于中国宗教社会学的理论思考。从方法论方面,RET是基于经验研究,以“演绎逻辑”建立起的“普遍性理论”,那么对RET的批判与修订仍须诉诸于深入的个案研究。本文即选择位于粤东客家地区W县的基督教会——S堂为研究对象,通过其在1980年代以来复兴与发展的事实,运用RET揭示影响基督教在地方复兴的各层次因素,并且探讨RET在中国情境的适用性。尽管是单个案研究,亦有理论与现实意义。

二、引入S堂个案

(一)从S堂的视角看W县基督教发展概貌

粤东客家地区虽地处丘陵,交通不便,但很早就成为西方教会深入内地的前站。自1851年县境樟村人张复兴自香港受洗返乡建立教堂后,外籍传教士纷至沓来。至解放初,全县共有基督教堂23处,宣道所3座,信徒达5000多人。

1950年发表的《三自革新宣言》号召全国基督徒拥护共同纲领,完全割断与西方差会的关系,在最短时间内完成自治、自传、自养的运动。1951年至1953年,外国传教士陆续出境,外国差会的驻华机构也先后撤离。1971年4月,国务院宗教事务局恢复部分活动;1975年新宪法通过,第28条列明公民“有信仰宗教的自由和不信仰宗教、宣传无神论的自由”,复兴的规模逐渐扩大。1982年始,中共中央颁布19号文件《社会主义时期宗教问题的基本观点和基本政策》,W县统战部、宗教局遵照文件精神,平反宗教界冤假错案,落实教会房产,陆续开放了包括S堂在内的五间教堂。1983年W县基督教三自爱国运动委员会成立,三位牧师被选为县政协委员及县人大代表。S堂于80年代以来已培养了两代传道人,担任了全县各教会大部分传道与教务管理工作。

(二)国家管制与宗教复兴

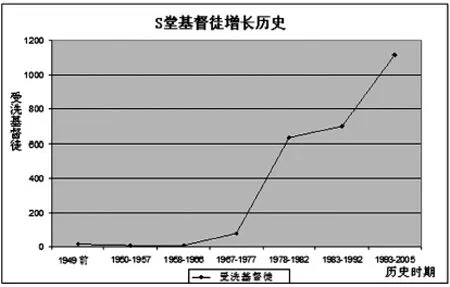

回顾W县基督教发展史可见,1858年清政府对基督宗教(包括天主教与基督新教)弛禁后,传教士大量涌入中国,教会迅速由沿海发展至内地;之后战乱频仍,政权动荡,难以考量国家管制对宗教的影响。建国之后,从《共同纲领》到《宪法》及历次修订,均规定了“人民有宗教信仰的自由,任何国家机关、社会团体和个人,都不得强制人民放弃信仰。”然而虽有宪法保障,建国后的历次政治运动实际上对宗教活动实施严格管制:教产充公,神职人员去职返乡,宗教场所关闭,信徒或隐匿身份或脱离宗教。这种极端管制使得宗教经济在合法层面上萎缩到极致,而转入地下发展。直至1975、1982年宪法以及19号文件出台,重申“宗教自由政策”,匿于地下的宗教活动才渐渐恢复合法活动,及至爆发出增长高峰。笔者根据S堂信徒名册绘制信徒增长历史趋势图,因资料缺乏,信徒数字远非精确,只能描述趋势。如图1所示,国家管制的放松,以及宗教供应方的努力,包括自由传道人的投入工作(文革时期)、新教堂的落成(1993年)都激发起信徒的增长,乃至爆发出高峰。

图1 信徒增长历史趋势

(三)行政化的宗教公司

W县原有巴色会、巴陵会及礼贤会等新教宗派,S堂即属巴色会。1920年代以来,各宗派界限在基督教本色化运动中逐渐被打破;直至1980年代教会复兴,曾属于不同宗派的基督教会都由三自爱国会及基督协会(简称“两会”)统筹领导。由于1952年县府驻地迁至S镇,S堂成为县“两会”所在地,由此S堂便具有了教会与“两会”的双重身份。作为教会,S堂的事工区辖有周边三镇的两个教会、六个聚会点及一个安息日会。进入“两会”体系的基督教组织可以获准合法活动。S堂的教牧人员通过例行探访巡视、指导牧养,逐步将更多堂点“合法化”,纳入“两会体系”。

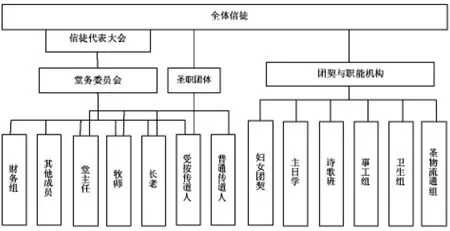

从某种程度上讲“两会体系”是对“基督教经济”的管制;同时,两会驻地S堂也通过宗教活动甚至组织文娱活动,聚集并保障聚会点的活动,将信徒安全地置于合法框架之内。尽管S堂既非国家教会(Established Church),也非官办教会(Official Church),但其组织形态深深地浸染了行政组织的某些特征,甚至可以说从复兴之始重建教会时,组织架构的基本设计就参照了行政系统①笔 者的这一观点得自S堂牧师TTX。。80年代复堂后的组织结构图如下:

图2 S堂的组织结构图

Mangeloja(2003)②M angeloja,Esa.2003.“Application of Economic Concepts on Religious Behavior,”available at http://econwpa.wustl.edu:8089/eps/othr/papers/0310/0310003.pdf.分析了公司模式与俱乐部模式的两类宗教组织。在公司模式中,由牧师、长老为代表的神职人员售卖宗教产品与服务给平信徒;而在俱乐部模式中,由大部分信徒集体创造宗教产品并共同消费。两种模式均可见于S堂。主要的宗教仪式与讲道活动由牧师长老主持进行,此外S堂还拥有一定规模的“同工”与“义工”参与传道、完成宗教仪式;他们在长期共同活动中还结成了亲密的社会网络。

(四)宗教组织与社会文化环境的关系

宗教经济理论使用“张力(tension)”定位宗教组织与其嵌入的社会文化环境关系,并解释宗教的群体动力。张力指“一个宗教群体与外部世界之间的区别、分离和对抗程度”;宗教组织的张力程度越高,个人对于组织的依附程度(委身Commitment)就越高、越深广,归属这个组织所付出的“物质、社会和心理代价”(昂贵Expensive)也就越高。较大的宗教群体,比如教会,其与社会的张力相对较低,而较小的宗教群体,比如教派,则与社会的张力相对高(Stark&Finke 2000,p.346)③Stark,Rodney and Roger Finke.2000.Acts of Faith:Explaining the Human Side of Religion.University of California Press.。

关于张力与宗教组织规模的关系,笔者对S堂基督教改信机制的研究表明,信徒的改信过程在相当程度上仍依托了原有社会网络,尤其是亲缘关系。籍基督教形成的“神缘家庭”拓展了信徒的社会网络,增加了信徒的社会资本。散布于基层社会,尤其村落中的小型聚会点,信徒的社会关系更为简单而紧密,其神缘关系与亲缘友邻关系甚至基本重合。这样看来,小型组织的张力也并不一定就高。同样S堂这样较大型的教会,仍然由于其处于农村边缘,社会关系简单而紧密,张力也相对较弱,与组织规模的相关程度不高。

问题是在中国,宗教组织的张力是如何表达的。基督教初入中国,作为一种外来文化,其组织的张力来源于本土文化对异文化的未知,以及基督教被作为殖民主义、帝国主义代表而使中国人产生的敌意。建国后,基督教被压制的时期,张力来自于政府层面的抑制与监控,一方面源于与执政党意识形态的差异,一方面基于政府控制群众运动的统治需求。由文化差异而产生的张力一直存在,基督教与民间宗教在“区位”方面的重合与对各自潜在市场份额的暗中争夺可为说明。然而青年改信的增加,以及文化交流的增加使得这种张力有所减弱。尽管民间宗教也在复兴,但对于W县,与基督教还未产生明显竞争,这主要是由于民间宗教缺乏与基督教会相对称的“组织”。

三、对宗教经济理论可能的补充

(一)宗教组织间的软性竞争

现有“宗教经济”取向的研究中,除了以北美代表的“多元主义(Pluralism)”自由宗教市场模型,还有以欧洲天主教国家以及伊斯兰世界为背景的“半垄断宗教市场”模型(Introvigne,2005)①In trovigne,Massimo.2005.Niches in the Islamic Religious Market and Fundamentalism:Examples from Turkey and Other Countries.Interdisciplinary Journal of Research on Religion.1(1):Article 3.。“竞争”构成宗教经济变迁的重要动力。通过本案例,则会发现地方宗教组织间的竞争是软性的,某种程度上,甚至是微弱的。

就基督教而言,与其他四大制度性宗教未显示出明确的竞争关系,只与民间宗教有对潜在市场份额的竞争。基督教内基本统一为一个宗派,并形成了层级化的教务行政体系,宗教资源及市场份额按行政区划分配。尽管存在教义不同的小教派,但无论从规模还是宗教资本上都无法与教会抗衡。象S堂即利用“两会体系”既规范又保护了小型聚会点,甚至教义不同的小教派。鉴于“两会”半宗教半行政的特性,笔者倾向于把“两会体制”看作基督教组织自我管制的机制,其行政性随着“两会”所处地方的行政层级提高而增加;在基层,比如S堂,“两会”更多地执行了“教会”的宗教性功能而非“两会”的行政性功能。

1980年代以来,国家管制形塑了宗教经济的基本结构:明确规定五大宗教的合法性,民间宗教则处于隐晦暧昧的地位。国家宗教事务局已经设立了业务四司,承办五大宗教以外的宗教和民间信仰方面的工作;地方民族宗教事务局也相继明确了“民间信仰”管理中的具体事项,民间宗教正逐渐摆脱“无名(nameless)”(Liu 2003)②L iu,Tik -sang.2003.A Nameless but Active Religion:An Anthropologist’s View of Local Religion in Hong Kong and Macau.The China Quarterly,174:373-394.状态。佛道教虽然是早为国家承认为制度性宗教,但地方佛道教常与民间宗教杂处,其组织及信徒复兴的数量与范围都无法与基督教相提并论,而且也难以进行准确统计。更兼佛道教与民间宗教的信徒群体都缺乏明确边界,无法以组织化的力量进行“传道”。那么,在地方社会中,基督教与佛道以及民间宗教的相遇甚至竞争,亦多表现于信徒的个人行为,而非组织化的行动,竞争也就无从谈起了。

(二)宗教供应方与需求方形成连续体

RET把宗教供应方(supply-side)视作宗教变迁的主要动力,而宗教需求方则被视为相对稳定一方(Stark and Finke 2000,pp.193-194)③Stark,Rodney and Roger Finke.2000.Acts of Faith:Explaining the Human Side of Religion.University of California Press.作为控制变量,并且偏重供应方解释宗教变迁。但从微观的角度,尤其当把一个宗教组织作为研究对象时,作为宗教产品供应方的教会亦是由宗教需求者即信徒所构成,而且在教会复兴的历程中,信徒,尤其是信徒中委身程度特别高的领袖人物、积极分子起到了显著作用,因此很难将供应方与需求方截然分开考虑。

纵观县内基督教发展史,存在一个由个人改信,带动家庭、家族、村落成员改信,逐渐建立聚会团体、聚会点乃至教会的过程。历时性地看,存在着宗教需求者承担供应方职责的阶段;即使在今天的教会里,宗教产品的供应方也不仅是机构,比如教会、聚会点等,平信徒自发地移植教会活动的形式与内容到日常活动中,这些带有宗教传播功能的活动会逐步演化为教会机构或活动的一部分。因此,共时性地看,宗教需求方与宗教供应方亦构成了一个连续体,难以截然分开。

教会中存在特别积极的同工、义工,在教会之外、在日常生活主动传道。他们中的绝大部分人不可能被按立为传道人——制度化的宗教供应方的一部分,而是长期居于非正式地位。他们的传道对象也不囿于其固有的基本社会关系网络——亲属、友邻等。这些非正式传道活动接受了来自基督教初传入本地时的“循回传道(itinerant preaching)”的启发与影响。教会中的积极分子常常于日常生活中进行具有宗教意味的活动。S堂儿童主日学(儿童团契)以及妇女团契的前身分别是大家庭聚会以及同好音乐舞蹈的姊妹群体。他们起初只是将圣经朗读与诗歌吟诵作为活动环节,久而久之,圣经与诗歌便成为活动的主旨。教会注意到这些活动之于凝聚信徒、丰富教会生活的意义,便逐渐将其制度化为教会的组成部分。

S堂的例子显示,在教会复兴阶段中,宗教需求方也参与宗教产品的供应。在教会制度化的过程中,一部分由平信徒创意的宗教产品或服务被逐渐纳入教会体系。但平信徒自发的独立于教会的“传道活动”依然存在,整合了地方社会的各种关系网络,将信仰更广泛地注入地方社会。RET忽略了宗教需求方的作用,当然这种“忽略”,或者说对供应方解释的“强化”,是该理论的“创新”之处,当然也可能是“疏漏”之处。RET对需求方的“忽略”,一方面避免蹈入对宗教的心理学解释,一方面源自于“偏好稳定”的经济学假设。许多学者曾对这种研究设计提出批评。Ammerman(1997,p.125)④A mmerman,Nancy.1997.“Religious Choice and Religious Vitality:The Market and Beyond.”Pp.119 - 132 in Rational Choice Theory and Religion:Summary and Assessment,edited by Lawrence Young.New York:Rutledge.认为供求两方的互动造就了宗教选择活动,因而不能过分强调供应方的作用。Bankston(2002,p.165)⑤Bankston III,Carl L.2002.“Rationality,Choice and the Religious Economy:The Problem of Belief,”Review of Religious Research,43:311-325.注意到供应方只提供产品,而做出宗教选择的其实是需求方,所以双方的内在联系必须加以考查。提出批评意见的学者都注意到了供需双方在宗教选择以至宗教变迁中的共同作用。批评者大多也是从微观的视角——宗教选择——出发,强调宗教供应不能为宗教选择提供充分必要性的解释。这类批评固然为RET指出了修正的取向,但未必能动摇RET从供应方进行解释的整体研究设计。

S堂案例从具体个案出发,展示了宗教供应方与需求方不同于经济领域中的特殊关联。这对于修正RET的可能的提示在于:首先,需要对“宗教”这种特殊商品作深入剖析。“宗教产品/服务”的提供并不为“宗教组织”完全垄断。譬如说,宗教世俗化在某种程度上表明宗教越来越成为个人化的事务(Luckman 1967)①Luckmann,Thomas.1967.The Invisible Religion:The Problem of Religion in Modern Society.Macmillan.,欧洲大陆的教会衰落现象在某种程度上不能被判断为对宗教需求的下降,而只能表明对教会提供的宗教产品或服务的需求下降以及教会的衰落。如此看来,RET对世俗化理论的批判是有力的,尽管它只是从宗教供应者的角度得出结论。其次,更加可以明确的是,RET是基于基督教文化圈内的教会宗教的分析,而中国的例子提供了更多关于宗教表现形态的思考,包括组织的、非组织的,以及组织化进程中的。中国基督教会正在复兴中健全与发展,教会制度化的过程中吸呐了不少民间原有的活动形态。换言之,中国的基督教案例可以提供给“形成中的教会宗教经济”做深入思考。

(三)管制与宗教制度化及宗教发展

RET认为,愈是无管制的、竞争的宗教经济愈会促进宗教参与的程度。并通过美国宪法第一修正案为“无管制”作了精确注解:“国会不得制定关于下列事项的法律:确立国教或禁止信教自由;剥夺言论自由或出版自由;或剥夺人民和平集会和向政府请愿伸冤的权利。”而中国的宗教信仰自由政策则强调了观念层面的自由与行为、组织与制度层面的限制相结合的“自由辩证法”。当然,从禁止一切宗教活动到重新实施宗教信仰自由政策实现了某种程度的“去管制”,为宗教提供了复兴的空间。那么,在如今仍存在管制的情况下,管制对于宗教参与、宗教发展究竟是促进还是抑制作用?美国的案例是否可以作为参照系,并由此得出管制对于中国宗教发展的影响?对于这个问题的判断,极易陷入因政治观念与意识形态不同而引发的争论旋涡之中。

仅本文案例并无力回答以上问题,可以确定的唯有:管制与宗教发展之间并非简单的线性相关。在如S堂所处的基层社会,管制具体化为宗教局官员、以及其他相关政府行政官员对宗教组织、宗教活动的监管,以及他们对宗教信仰自由政策、相关法规、党政文件等的理解与执行。从本文案例可见,同处于“宗教信仰自由政策”的管制下,地方社会中的基督教与其他宗教都有不同程度的复兴与发展,说明管制对于宗教发展的影响并非线性。现有的数据无法证明当管制趋向于“无管制”时,会有更高程度的宗教参与。由于无法衡量“管制”程度,所以无法建立管制与宗教发展的量化关系,所以,对于“管制”的研究,最好落实于具体情境:宗教组织所面临的“管制”的具体形式如何,所受影响如何,地方宗教组织如何应对具体管制。

S堂的经验表明地方基督教取得了相对更为显著的发展。在S堂的发展中,基督教“两会体系”起到了重要作用。“两会”在某种程度上是国家自上而下向各级地方传达管制的载体,亦延续了历史上教区教会行政枢纽的地位与责任。历史上,不同宗派分割教区,各自设立层级式的教会行政系统;1980年代以来,教会依照行政区划建立起层级式的两会系统。教会行政系统与行政区划的重合,一方面有利于国家管制,一方面也是宗派消失后重组教会行政体系的选择。鉴于两会系统的双重性质,本文将其视作自我管制的方式。基督教两会系统,或者甚至宗教协会系统,是中国宗教领域里的特有现象,表达了中国特殊的政教关系。

四、结 论

S堂的例子表明,宗教经济理论侧重于供应方的分析不能充分解释在中国宗教复兴中需求方发挥的显著作用。并且,该理论中有关政教关系的诸命题未能涵盖中国政教关系的表现形式与特点。该理论对以上两个问题未能充分解释源于中国的个人与组织及国家与社会的关系异于西方社会。

西方基督教文化中,社会形态为团体格局(organizational mode of association);在中国,社会呈现差序格局(differential mode of association)。西方社会里,人们结成的组织有明确的边界与清晰的成员关系;而中国社会里,组织边界不清晰,人际关系网络相重叠。尽管中国基督教徒有着明确的成员资格,但他们仍处于所在地方社会的重叠的不连续的社会网络中。因此,基督徒能够并且愿意在教会之外但在他们自己的人际网络内自愿并积极地提供宗教服务,即是宗教需求方也充当供应方。相形之下,作为供应方的教会在体制与实践中仍不成熟,在提供更好的宗教产品与服务方面仍需改善。国家与社会关系方面,传统中国在国家与基层社会,即村落、宗族与个人之间缺乏中间层组织。国家对宗教的管制沿着各级地方政府推行开来。现今中国已经有越来越多的社会组织发展起来。即便如此,对比形塑了西方社会结构的西方社会组织,中国的社会组织仍然弱小。对于宗教而言,国家管制通过半行政半宗教性质的宗教协会系统传递到宗教团体与信徒,那么政教关系便不可能如同宗教经济理论中相关命题描述为线性的那样,而是更加复杂。