四维空间下的社会结构与城市危机

2012-09-14夏子龙

夏子龙

(江苏科技大学 公共管理学院,江苏 镇江 212018)

一、空间属性与城市发展

城市是经济、政治、文化集聚的有机组织形式。作为人们从事社会活动的场所,城市不仅是被动的活动载体,更是具有独自社会性格的有机体。正如“古代世界的城邦不能只是理解为人群和事件的集合,它有自己的空间实践,因而会建构其自身的适用空间,有其特定的中心,如市民集会辩论的集市、神庙和竞技场等。”[1]随着资本主义时代的到来,新的城市空间衍化而生,传统城市的功能被破坏,城市空间开始扩展、分化,在原有的城乡对立基础上,城市交换价值和使用价值的矛盾贯穿于整个社会领域,形成城市空间的矛盾状态。

列斐伏尔认为,空间伴随着社会生产而产生发展。任何一种社会制度,任何一种社会生产方式都会塑造出自己的空间,即空间的“社会属性”。空间从来都不是空泛的,“其本身也许是原始赐予的,但空间的组织和意义却是社会变化、社会转型和社会经验的产物。”[2]它不是一种抽象的物质形态,而是一种有目的、有意识的社会实践,同时作为社会的原动力而存在。“一般来说,一切社会关系、力量和过程,都有空间性的存在,都有空间化的表现,生产关系、财产关系藉土地所有、空间占有、场所秩序而存在并得以维系。”[3]空间既可以作为社会生产力来发挥动能,可以作为社会商品在生产中被消费,也可以作为国家意识形态力量来建构与维护社会秩序。

新的城市空间是资本主义发展的产物,被注入了资本主义的逻辑(为利润和剥削劳动力而生产)。传统城市是社会文化的中心,是日常生活关系生产的地方,它凝聚着文明的力量和文化。英国社会学家迈克费瑟斯通认为:“城市总是有自己的文化,它们创造了别具一格的文化产品、人文景观、建筑及独特的生活方式。甚至我们可以带着文化主义的腔调说,城市中的那些空间构形、建筑物的布局设计,本身恰恰是具体文化符号的表现。”[4]芒福德也曾深刻地指出,城市就是“社会活动的剧场”,至于其它所有的东西,包括艺术、政治、教育、商业,都是为了让这个“社会戏剧更具有影响,精心设计的舞台能够尽可能地突出演员们的表演和演出效果。”[5]

在全球性的资本扩张时代,城市俨然已经成为资本主义生产扩张和在全球建立统治秩序的必要手段和途径,而这种全球性的变革更是使得城市的空间属性开始转化。就像马克思曾经预言的,资本主义时代的到来,必然带来一系列全方位的变革:生产力和生产关系的变革,而生产、生活、文化知识结构的变化也带动了新的城市化。新的城市高度密集,人、财、物等各种社会元素,不单单再是一个简单的劳动生产的物质环境,更多地体现着为资本扩张而服务,成为资本主义维护自身发展和维护主导性的社会空间。在这种体系架构之中,一种生产方式过渡到另一种生产方式必然带来新空间的产生,而这种空间的变革深入到了生产关系当中,也卷入到人的行动当中。

二、资本逻辑下的城市四维空间衍化

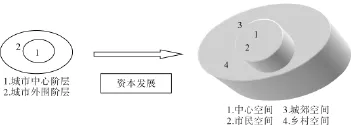

福柯将空间视为权力的容器,“全部历史是空间撰写的历史,同时也是权力的历史:从地缘政治的大战略到居住的小策略,从机构的建筑如教室到医院的设计,无不贯彻经济和政治的设置。”[6]传统的社会空间格局架构在制度文化基础上,是一种传统的“城堡”式保护模式,即单纯的物理分层。城市中心更多地聚集着政治和文化高层,而外围则是下层的居民和农民,这种分割形成的是原始的“二维”物理空间体系。而资本主义的高速发展要求广阔的空间生产来提供支持,迫使城市工业区扩展以及城市居民大量外迁。物质流的移动使得原有的城市空间维度发生裂变,城市原有的社会文化功能被削弱,取而代之的则是空间的商品化改造。城市中心地区被商业功能占据,资本主义逻辑覆盖了传统的制度文化,刺激阶层的分化,形成全新的城市空间的四个维度。

首先,资本逻辑决定了城市与外围地区的分化,占据与支配城市的必然是拥有资本和政治权力的阶层,他们处于城市空间的中心,构成了资本逻辑下的城市生活主导阶层。而城市化后“城市中原先低收入阶层居住的社区被中高收入阶层移入所取代”[7],并逐步形成一个享有资源和重塑文化特殊阶层,我们称之为中心阶层。而被迫迁出的低收入者由于脱离原有的生活和文化氛围以及财富和地位的差异,开始融入外城的贫民区并依附于中心阶层,部分地享用着城市空间资源,形成了城市中低层的市民阶级。而城市外围的郊区和广大农村地区则聚集着大量的农民、失去土地的待业者以及外迁的城市市民。同时在该区域内,由于城市扩展形成了大片工业区、农场区以及住宅区,而这些工业主以及农场主以其资本和权利优势占据特殊地位,也使得城市外围形成明显的空间划分。根据马克思主义阶级学说,矛盾的不可调和使得阶级永久存在,由此伴随着阶级的产生而存在的社会分层也就是一个必然的现象。不同阶级在政治、经济等方面地位不同,占有的资源不同,必然享有的权利就会不同。这不是一个暂时的状态,而是具有历史性,并易于代际传递下去的。由此可见,由于政治、历史等方面的原因,以城市空间的中心辐射便会形成明显的空间分割,即城市内外空间层次横向划分。在两个独立的空间之内由于地位不同又会形成一种纵向划分,形成一种四维空间体系。(如图1所示)

(图 1)

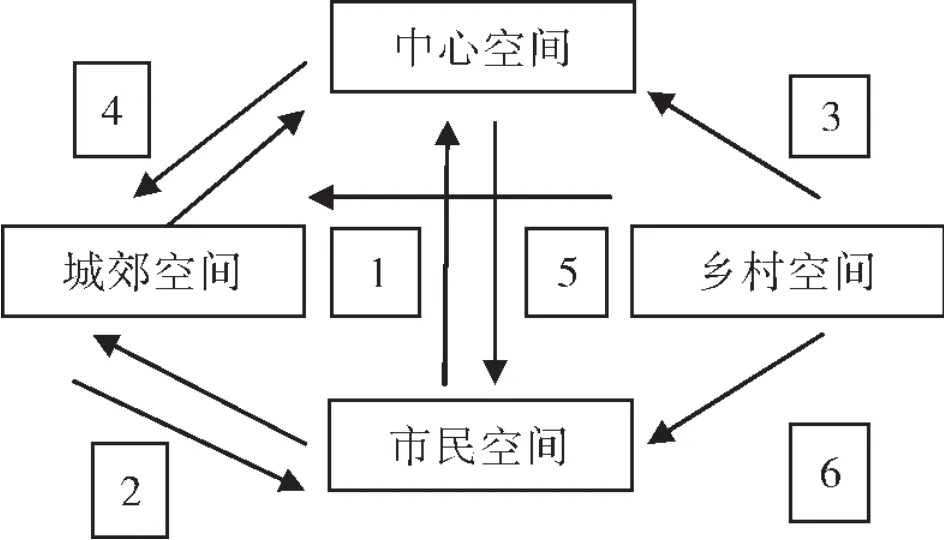

其次,四维空间的形成使得“空间”越来越成为政治冲突和人类异化行动的场所。新的空间生产和空间争夺杂糅在一起,围绕城市空间的改造和居民“日常生活”的破坏展开一系列斗争。城市空间作为资本主义的商品,无限度地占有空间并将其纳入资本主义生产体系是资本逻辑发展延续的重要手段和基本特征。过度强调城市空间的使用价值和交换价值,使得资本主义代表者极度要求削弱和摆脱城市管理,以追求最大的投资回报。而空间的使用和居民日常生活的控制导致了资本的无限扩展和社会需求之间的矛盾,矛盾的不可调和必定会打破极不稳定的空间格局,使原有的空间元素(人力、资本、土地)发生偏移、流动,并由此产生了6种流通途径。(如图2所示)

(图 2)

第一种途径是中心阶层与市民阶层的双向流动。一方面,部分低层市民可以通过资本输出从事商业服务,购买住房而进入中心空间或者中心阶层丧失财富而被迫迁出。另一方面资本主义逻辑使得城市殖民化,通过剥削空间来巩固自身利益。在将日常生活不断边缘化的同时,也使得社会关系变得岌岌可危。“如果空间作为一个整体已经成为生产关系再生产的场所,那么它也开始成为众多冲突的地方。”[8]而1968年的“五月风暴”充分说明了中心阶层对城市日常生活的不断破坏使得城市不可避免地成为政治和激情的中心。

第二种途径是城郊阶层与市民阶层的双向流动。城市资本逻辑为了追求更大的经济和政治利益,无限的扩张城市空间范围,明显的就是城市商业服务区领域的扩张。大规模的城市建设以及拆迁改造,使得资本空间边际不断向郊区扩展,城郊迎来新的开发,建立了大批的工业区和居民区,使得郊区迎来 “城镇化”。而“在我国的城市社会空间结构及城市社区的构成结构中,行政计划的作用很大。”[9]拆迁政策的偏离性导致原有社会分层的重组以及新的社会分层的产生,很多居民通过拆迁补偿实现了资本转换,而加剧的成本负担却由非拆迁户来承担,资本所有者与空间所有者构成的拆迁利益集团内部在利益再分配过程中出现严重分化,产生了新的分层效应,促进了两个阶层间的流动。

第三种途径是乡村阶层转向中心阶层的单向流动。城市本体空间和城郊空间的过度膨胀,无疑是建立在对乡村空间的巨大剥夺之上。一方面是生产和生活领域的削弱,使得原有的为争夺生存空间的矛盾变得异常尖锐;另一方面是为资本积累而不断进行的经济压榨,使得乡村空间力量采取特殊的方式来抵制城市资本逻辑的压制,以维持城市空间的稳定。

第四种途径是中心阶层与城郊阶层的双向流动。由于资本第一循环投资过度的积累危机,城市中心的商业和金融阶层不得不考虑重新选择投资方向,而“城市这个人造环境的发展代表了投资的一种替代选择渠道”[10]。由此,大量的资本流向郊区,而部分城市中心阶层开始向城郊地区迁移,形成新的城郊上层阶级。而原有的城郊阶层开始逐步将资本融入城市商业、服务、娱乐活动,转变为城市中心阶层并参与管理空间。

第五种途径是乡村阶层转向城郊阶层的单向流动。不断开展的拆迁改造使得城市空间急剧扩张。大拆大建对应的则是农村的萎缩,现代化的生产和生活方式打破了乡村空间的静止状态,大批的农民游走于城乡之间。拆迁导致的空间隔层破碎,一方面为很多人提供了改变地位的机遇,另一方面则是对低阶层的毁灭性打击。资本和劳务在政策的偏离指导下在城郊地区快速集聚,形成了城市的乡村化。

第六种途径是乡村阶层转向市民阶层的单向流动。乡村居民在城郊的扩张下被迫迁移,由于乡村空间并不具备资本的高收益,使得大量拆迁农民被迫“入城”,以支援城市工程建设和日常城市维护。而入城农民因其工作不稳定以及低微的工资不得不沦入贫民区,融入市民阶层。而“在城市化进程中以进城农民工为主形成的边缘阶层促进了城市社会分化。”[11]

再次,四维空间体系之下的社会流动,伴随着城市空间的发展和斗争产生,也使得空间成员的个人社会地位结构的改变以及心理归属感的改变。宏观趋势是城市空间领域的扩张,即城市化的过程;从微观来看,城市空间的流动总的趋势是城市中心阶级力量的越发集中,城市市民阶级饱和,城郊阶层的极度膨胀,乡村阶层的迅猛萎缩。

三、中国城市空间变迁的危机与挑战

资本逻辑支配下的城市四维化分层无疑因现代性进程的全球殖民化而具有普遍性,这种四维空间视野下的社会结构在城市化进程快速发展的国家更具典型性。中国现代城市生活的节奏明显加快,空间也变得支离破碎,城市空间逐渐从稳定统一、结构单一向资本推导、多元流动变迁。在现代化目标的推动下,过度追逐资本运作,政策的偏离性使得城市资本高度流动和聚积,过度无序地进行城市空间新的改造,盲目地进行投资建设而忽视城市本身的空间承载能力。城市空间的原有日常功能被不断破坏,使得中国的城市走向畸形发展,受资本逻辑驱使,城市空间成为追逐利益和权利的场所。现如今“我国城市进一步融入全球化进程,社会分化和空间分异的趋势会明显加强甚至进入‘极化’状态。”[12]

从城市空间四维模型来看,中国化的城市空间发展是以资本运作为主,在政府偏离政策的指导下,大量资本和劳务向城郊空间凝聚,大批居民由于空间扩张卷入城市化进程。由于城乡生活、生产的差异,使得新加入的城市空间成员难以适应,自我缺乏基本的心理过渡和弹性,对城市形成极大冲击,原有社会分层结构开始重组,新的社会分层不断形成。从长远来看,原有城市的文化不断被资本侵蚀,社会阶层间的流动性加强,而混杂的空间元素缺乏统一的政策秩序来维护,新的空间矛盾不断激化,酝酿着新的“城市”危机。

从城市的空间属性来看,城市的各种机构,包括产业、市场、信息,都要为社会的需要提供辅助。然而,在将近一个世纪的城市发展浪潮中,我们却无节制地扩展商业区、娱乐区和工业区,却将教育、服务这些基础项目作为后续工程搁置。我们应该清楚地认识到,城市空间的文化塑造是根本。在城市的整体设计规划中,我们首要的任务便是保持学校、图书馆、剧院、市民广场的定位和建设,以维护城市空间日常生活功能。其次便是对外层空间的有序指导,城市应公正地对各层空间生产、生活、文化的尊重和引导,而不是过度地侵蚀和同化。

诚如列斐伏尔所预言的 “社会主义的空间将会是一个差异的空间(A space of differences)”[13],而空间差异性从城市的斗争中产生,“差异性空间”的塑造用于打破同质化的空间压制,以获得真正的差异性权利。城市空间充满资本逻辑的同质性,而都市矛盾和城乡对立都将城市空间推向冲突的策源地。只有在城市空间体系下,“差异空间”才能发展,才能捍卫“日常生活”,真正将城市建设成为多元的、自主选择的社会空间。因此,四维空间体系下的中国城市面临前所未有的挑战与危机,但同时也是发展成为“差异空间”的契机。

[1][3]H Lefebvre.The Production of Space[M].Oxford:Blackwell,1974/1984:31.349.

[2]苏贾.后现代地理学[M].王文斌译.北京:商务印书馆,2004.121.

[4]迈克·费瑟尔斯通.消费文化与后现代主义[M].刘精明译.南京:译林出版社,2000.139

[5]刘易斯·芒福德.城市是什么[A].许纪霖.帝国、都市与现代性——知识分子论丛[C].南京:江苏人民出版社,2006.

[6]David Bray.Social Space and Governance in Urban China[M].Stanford University Press,2005.1.

[7]薛德升.西方中心化研究对我国城市社会空间研究的启示[J].规划师,1999,(3).

[8]Lefebvre,Henri.La revolution Urbaine [M].Pairs:Gallimard,1970.81.

[9]顾朝林,M.Kestloot.北京社会空间结构影响因素及其演化研究[J].城市规划,1997,(4).

[10]张应祥.资本主义城市空问的政治经济学分析[J].广东社会科学, 2005,(5).

[11]肖海燕.论我国城市化进程中的“边缘阶层”[J].河北大学成人教育学院学报,2003,(2).

[12]李志刚等.当代我国大都市的社会空间分异[J].城市规划,2004,(6).

[13]列斐伏尔.空间:社会产物与使用价值[A].包亚明.现代性与空间的生产[C].上海:上海教育出版社, 2003.53-64.