咬文嚼字,悟古文之意

2012-04-29黄玉平

教育家张志公说:“所谓阅读教学就是老师领着学生走进去,走出来”。我们在教学文言文时要想把握文本主旨,领会古文内涵,“言”是桥梁,需要细细地品味某个标点,某个字,某个词,反复聚焦,反复涵泳。这好比嚼甘草,越嚼越香,越品越有味道。

一、借用词语替换,提升趣味

课文中有许多精妙传神的用词,学生看似懂,实际上却不明白作者用这个词好在哪里,为什么要用这个词而不用那个词。此时,教师应引导学生进行品评、赏析。

在执教《伯牙绝弦》一文中,发现“伯牙所念,钟子期必得之”一句学生理解有难度。如何基于文本,融会贯通,达到品一句而牵全文的功效,于是我就紧紧抓住“念”字展开。当读通读懂前三句话后,先让学生自由说说这句话的含义,基于学生所说,让学生再思考:哪个字是“想”的意思?……如果从文中找一个字来替换,可以换?(这句话不懂)于是学生欣喜地发现:伯牙所“鼓”,所“志”,钟子期必得之,而学生也初步体会到文言文语言的趣味:同一个意思,可以用不同的字来表达。这时,再围绕这句话引导学生思考:伯牙所念,钟子期必得之,伯牙的琴声里仅仅“念”着美丽的风景?他的琴声里还“念”着什么?联系上下文诵读,学生结合“若泰山”,“若江河”,自然而然明白了伯牙还有伟大的志向和宽广的胸怀。

在此片段中,紧紧抓住“念”字做足了文章,从替换开始,先想“念”的意义,再现“念”的画面,最终提升“念”的境界,在反反复复的重点词语品味与揣摩中理解文章的内涵,从而达到了“一字未宜忽,语语悟其神”的教学效果。

二、解析同词异用,拓展意义

文言文言简意赅,每一个字都有其独特的意象内涵,引导学生细细揣摩,在比较中发现其用法之独特,意义之美妙,内涵之深邃,可以进一步体会作者的思想感情,最终喜欢上读古文。

同是《伯牙绝弦》,文中一连出现四个“善”字,若教师逐句串讲,显然乏味无趣,学生就成了文言文解词的工具。若在教学中,先让学生读一读难读的句子,再圈一圈文中有几个“善”,然后基于句段去对比、发现,学生会豁然开朗:这四个“善”字居然是不一样的;并欣喜地发现,原来在文言文中同一个字可以表现不同的意思,在这个过程中,学生理解了字词的意思,也掌握了方法。

通过对比,引导学生思考这“善哉”,除了文中所表达的“好啊”这个说法外,按现代人的说法还可以说“真棒啊!”“了不起啊!”……然后让学生基于理解来读这一句话。学生言由心生,读起来就会不由自主地拖长声调,从而达到润物细无声的实效。这个环节中,正是借助文言文独特的语言特点,抓住这四个“善”字反复推敲,深入理解,自然品味到了遣词用语准确的妙处。

三、善于句段划分,化解难点

文言文抽象的语言、深刻的意蕴、独特的文化,对于小学阶段的孩子来说是有一定难度的。如果教师仅仅用直白的告知,简单的问答等形式来教学,显然与我们教学文言文的初衷是有悖的。有时教师就需要反复斟酌,善理脉络,巧妙划分句段,也许会有意想不到的收获。

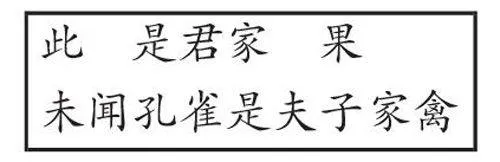

如《杨氏之子》一文,学生对“未闻孔雀是夫子家禽”理解容易产生歧义,若靠教师直白地问:今天的“家禽”指什么?课文中的家禽又指什么?然后得出这就是“鸟”……这样操作,会因为过于直白而显得生硬,学生也会迫于强化记忆而觉得枯燥。

执教中,我根据文义“应声答曰”,初步知道彼此的话是一一对应的。学生一听就会盎趣味盎然地关注语言,煞有介事地找对应点。

在交流中,学生发现“此”和“孔雀”对应,指的是“杨梅”,也就是“杨梅”与“孔雀”对应;也关注到“夫子家”和“君家”对应,是礼貌的象征;“果”与“禽”对应,豁然开朗 “禽”就是“鸟”的意思。“未闻/孔雀/是/夫子家/禽”读起来也顺了。这简简单单一对应,一划分,既有字词理解,又有方法渗透,还有文化熏染,起到了一举三得的功效。

四、研究标点运用,收获意外

文言文中很多标点都有其特殊的表意作用,教师应引导学生在标点符号的用法上多思多想。郭沫若在《沸羹集》中说“标点符号之于文言文有同等的重要,甚至有时还在其上。”标点是文字的眉目,在玩味句子的同时,切不可把标点忽略。

同是《杨氏之子》,在读到“为设果,果有杨梅。孔指以示儿曰:‘此是君家果’”。一句时,很多学生问:“老师,孔君平指着杨梅说:‘这是你家的水果。’这是孔君平在问杨氏子,应该是问句啊,为什么写成了句号?”

这里的标点符号看似无关紧要,其实是一个极为有力的教学生成点。如若教师能扎住这一点把问题抛给大家:“对啊,让我们联系上下文读一读想一想,你觉得采用什么标点好呢?”

这时学生势必会积极讨论起来:

“老师,因为这里孔君平并不是想问,而是跟他开玩笑。”

“老师,孔君平是拿杨梅和杨氏子的姓氏做文章呢,句号足以。”

“我看,孔君平说这话只是调侃,想考考他是不是甚聪慧呢。所以不用问号”

在这里,虽然只是在对标点符号咬文嚼字,其实嚼出的是对文本中内涵的提升。因此我们在执教文言文中,只要抓住了一“点”,便能思一“点”而懂全文。

(责编 张亚莎)