基于引元结构分析“V着”汉语存现句的句法语义属性①

2012-03-25马志刚

马志刚

(广东外语外贸大学外国语言学及应用语言学研究中心/词典学研究中心,广东,广州 510420)

基于引元结构分析“V着”汉语存现句的句法语义属性①

马志刚

(广东外语外贸大学外国语言学及应用语言学研究中心/词典学研究中心,广东,广州 510420)

汉语存现句;非作格动词+“着”存现句;及物动词+“着”存现句;引元结构;高位引元结构;低位引元结构

汉语中含有非作格动词和及物动词的“V+着”存现句都仅仅表达事物的存在状态这类单一认知行为。但文章认为,这两类存现句在如何实现存在状态方面有着本质不同,而这种差异可归因于汉语语素“着”具有的两种语义属性:持续性体态义和附着性实质义。文章基于引元结构理论的分析显示,非作格动词存现句具有高位引元结构,而及物动词存现句具有低位引元结构。基于引元结构理论的分析适切地实现了两类存现句在语义蕴含、构词形态和句法推导三方面的完美匹配,因此是兑现最简理念的更优化分析。

1.引言

存现句的题元结构及其句法实现的理论探讨历来受到关注(Perlmutter,1978;Burzio,1986;Huang,1987;Levin&Rappaport,1995),但大多数研究者都探讨存现结构的跨语言共性,而英汉语存现结构还各自具有其个性特点:英语中有虚指结构there-be句型,汉语则具有由非作格动词或及物动词衍生而成的存现动词(顾阳,1999:98-102)。如例(1)中是继范方莲(1963)以来的存现句讨论中常见的三类句型:

(1)a.桌子上有一本书b.水里游着一条鱼c.黑板上写着一个字

本文主要探讨(1)b和(1)c这两类并非由非宾格动词构成的汉语存现句。研究的具体内容包括:(1)b和(1)c是否是以相同的句法推导方式生成的,二者语义蕴含方面的差异又是如何实现在句法结构上的等问题。本文认为,汉语存现句中的动词均具有非宾格属性,但是(1)b和(1)c类存现句中动词的非宾格属性并非其固有,而是源自于汉语语素“着”所具有的两种语义:某个动作的持续进行和某物附着于他物。Pan(1996)和顾阳(1999:99)都曾指出,类似于“床上躺着一个人”这样的句子中,句中的动词“躺”经过非宾格化处理而可以用于存现句,而本文试图有所贡献的就是给汉语中的这种非宾格化处理提供形式化的操作机制。这种形式化操作机制是在引元结构(Applicative construction)的基础上把语素“着”视为能引入不同性质论元的引元语素,并把(1)b类存现句分析为高位引元结构(High-Applicative),而把(1)c类存现句分析为低位引元结构(Low-Applicative)。

2.文献简析及近期观点

(1)a类存现句是具有非宾格动词的典型存现句,表达存在、出现、消失的语义,这是学界目前基本认同的。但对于(1)b和(1)c类存现句中的动词是否具有非宾格属性则还未有统一的认识。杨素英(1999)认为,(1)b和(1)c类汉语存现句中的动词并非是非宾格动词,应该分属非作格和及物动词。而顾阳(1999:99-100)提出,“站、靠、坐、蹲、住”等动词都具有一个表示处所的语义素,即动词的子语类属性中有表示处所的语义成分”,因而属于可用于存现句的非宾格动词。唐玉柱(2001)则主张,汉语(1)b类存现句中的非作格动词在添加介词短语后被非宾格化为存现动词,其理据在于,形态标记丰富的语言中,非作格动词句中出现介词短语时,动词往往具有非宾格属性,因而可以认为“这些动词的非宾格性要求必须出现PP”(唐玉柱,2005:87)。近期,隋娜、王广成(2009:221、226)基于Huang(1997)的轻动词理论提出,句法结构蕴含事件结构,而事件结构则由事件谓词决定,因此存现句中的抽象谓词OCCUR导致进入该句法结构的动词具有非宾格属性。

我们认为,上述四种观点都不能充分说明汉语(1)b和(1)c类存现句中的句法语义特点。就杨素英(1999)的观点而言,如果其中的动词依然是非作格动词和及物动词,那么为何动词后的名词呈现出无定效应(即“*水里游着这条鱼”和“*黑板上写着那个字”都不合法)。这说明(1)b和(1)c中的动词至少具有非宾格属性,要求其补语具有无定指的语义特点。尽管顾阳(1999:100)明确提出(1)b类存现句中的动词因具有处所义而属于非宾格动词,是一元述语,其唯一的论元承担客体角色,但顾阳并未解释“站”类动词为何具有表处所的语义素,而更具有说服力的做法应该是基于可见的形态形式使动词的潜在处所义得以外显。

对于唐玉柱(2001,2005)凭借介词短语的有无来确定非作格动词是否被非宾格化的观点,我们认为,形态丰富的语言中介词短语的有无与助动词be和have的使用具有系统性关联,而现代汉语中的助动词并无类似于be和have之间的差异,因此通过介词短语的有无来确定某些非作格动词是否具有非宾格属性的检测法并不适用于汉语。况且,形态学研究表明(Spencer,1991),当动词的属性有所改变时,往往伴随着形态形式上的共变。比如,英语主动动词变为被动动词(因而具有非宾格属性)时,通常伴随有be…-ed/-en的形态变化。即便是汉语被动句的分析中,也存在汉语短被动句中的及物动词附着被动语素“被”后,才具有非宾格属性的观点(石定栩,1999;徐杰,2004)。同理,如果非作格动词也可以被非宾格化,那么必定也要借助于某种形态手段,因此通过介词短语的有无来确定非作格动词是否具有非宾格性实际上并非是具有普遍适用性的常规句法检测手段。

隋娜、王广成(2009)参照了黄正德(2007)对动词的分类,然后假设非作格和及物动词受到事件谓词OCCUR的影响而具有了非宾格属性。但问题是,这两类动词和存现句中的动词具有完全不同的形态形式。比如隋娜、王广成(2009:226)给非作格句所画的树形图中,VDO下的非作格动词为“在飞、在爬”,而VOCCUR下的非宾格动词为“飞着、爬着”。同理,在他们给及物动词所画的树形图中,VDO下的及物动词为“在写、在煮”,而VOCCUR下的非宾格动词为“写着、煮着”,二者也具有完全不同的形态形式(隋娜、王广成,2009:228)。我们认为,隋娜、王广成还需要进一步解释为何事件谓词OCCUR会使得非作格性的“在飞”和及物性的“在写”发生形态变化,从而在非宾格句型中表现为“飞着”和“写着”。

那么(1)b和(1)c类存现句中的动词到底是否为非宾格动词?二者的句法生成过程是否相同呢?我们在对比隋娜、王广成(2009:226;228)的四个树形图时发现,问题的根源很有可能在于这两类动词在形态形式上所发生的变化,而这种变化实际上蕴含着其语义属性的改变。换言之,(1)b和(1)c类存现句中的动词之所以发生非宾格化,很有可能是由于非作格动词和及物动词上附着了语素成分“着”。顺着这条思路,我们发现近期关于引元结构的讨论(王奇,2006;程杰、温宾利,2008;孙天琦,2009、2010)有助于回答汉语中并非由非宾格动词构成的(1)b类和(1)c类存现句的句法表现,以及其中动词非宾格属性的来源。如下,我们先简介引元结构,然后提出我们的假设:(1)b类“V非作格+着”存现句隶属高位引元结构,而(1)c类“V及物+着”存现句可归于低位引元结构,二者在句法语义属性上的异同也可据此得以解释。

3.引元结构及汉语中的引元语素

3.1 引元结构的理念

17世纪的传教士语法学家们把能为动词引进新论元的语素称为引元语素(Applicative morphemes)(Bresnan&Moshi,1990:149-151)。Marantz(1993:117-119)进一步指出,动词的非核心论元往往用旁格形式来表达(oblique),但是如果某种语言的某种动词被某种语素附着后,可以使得动词基础论元结构中容纳非核心论元,那么就可以将该语言中的这种语素视为引元语素。我们以Ainu语中的例子来说明引元语素的论元增容功能(Shibatani,1996:159):

大房子在…里居住大房子语素-居住

‘He lives in a big house’‘He lives in a big house’

‘他住在大房子里’‘他住在大房子里’

(2)中的例句显示,表地点的非核心论元可以用旁格形式表达为介词短语,如(2)a;也可以通过使用引元语素e①用下划线予以标记,下文同理。使得动词的旁格宾语成为核心论元,如(2)b。依据Peterson(2007:8-10)的调查,具有引元语素的语言在构词方面的特点是:动词上黏着不同性质的引元语素后,用旁格形式表达工具、地点、来源、原因、时间等语义角色的介词短语就可以进入动词的基础论元结构。我们认为,引元语素能给动词的基础论元结构引入新论元的功能,以及被引入的论元往往是删略介词的旁格成分的句法特点可以为汉语中并非由非宾格动词所构成的两类存现句的生成机制提供新的思路。如下,我们以(3)和(4)中的例句先对此观点作出概括说明:

(3)a.一条鱼在水里游b.水里游着一条鱼c.*水里游一条鱼

(4)a.一个字写在黑板上b.黑板上写着一个字c.*黑板上写一个字

我们认为,(3)a和(4)a中的介词短语“在水里、在黑板上”属于用旁格形式表达的非核心成分,但是当动词“游”和“写”附加语素“着”之后,就可以使得原有的基础论元结构中容纳新论元“水里”和“黑板上”,从而形成(3)b和(4)b,二者实质上是a句中的旁格成分删略介词“在”后形成的名词短语。Li(2003)和Huang et al.(2009:10-13)都认为,汉语中的名词+方位词构成的复合词(比如,“水里”和“黑板上”)是名词短语,而非介词短语。

我们认为,动词附加引元语素“着”和介词短语删略介词形成名词短语是汉语非作格动词和及物动词经历非宾格化的过程中必须同时执行的两个步骤,否则所形成的(3)c和(4)c不合法②用星号标记,下文同理。。可以认为,汉语语素“着”正是这种能使非作格动词和及物动词容纳引入论元的显性引元语素,而介词删略是与“着”的附加同时执行的句法程序。如下,我们先介绍引元结构的分类及其句法、语义要求,然后对两类并非由非宾格动词构成的汉语存现句加以分析。

3.2 汉语中的引元语素“着”

孙天琦(2009:71、74)提出汉语属于零施用语素(即零引元语素)语言的观点:汉语属于采用引元结构的语言,但汉语却没有显性的引元语素,而且他将这一现象归于汉语缺乏严格意义上的形态及形态变化。但我们认为,汉语在一定程度上也是具有形态变化的。比如,隋娜、王广成(2009:226-228)在给树形图的节点插入词项时就采用了“在飞、在写”,“飞着、写着”这样的动词附着形态词缀的表达方式,前者表达动作处于进行的过程之中,后者则表达事物存在的持续体态。我们认为,其中的“着”正是汉语所采用的引元语素之一。如下我们参照有关引元语素的文献对此观点予以说明。

Peterson(2007:1、7-10)指出,引元语素在语句中允准的新论元通常承担地点、工具等比较边缘(thematically peripheral)的题元成分;引元语素使得与动词无题元选择关系的旁格成分成为核心论元,而同时动词必须得到显性语素的标示。Peterson(2007:39-41)还指出,采用引元结构的语言不仅显性语素丰富,而且不同语素可以重叠累加,一个动词可以承载几个性质不同的语素,而由不同语素引入的论元承担不同性质的题元角色。我们认为,汉语在很大程度上也是通过语素的重叠累加来构词的,因为汉语中大量的复合动词都是在动词上附着语素成分后构成的(杨锡彭,2003)。再者,汉语形态学研究也表明,语素作为汉语中最小的表义单位,不仅具有语音形式,还具有自身独立的语法意义,因此可以作为最基本的构词材料与动词、与语素构成复合形式(尹斌庸,1984:338;Spencer,1991)。近年来有关汉语动结式(熊仲儒,2005:42)和双宾句的研究(马志刚,2010:72-74)也表明进入汉语动结式和双宾句的中心语(比如,“骑累”和“送给”)都具有复合词的句法语义属性。据此,我们认为,汉语中存在大量复合动词的事实说明汉语的构词方式与采用引元结构的语言具有共性的一面:都可以通过引元语素为动词的基础论元结构引入新论元。

此外,顾阳(1999:207-208)曾指出,汉语复合动词具有独立概念,不仅具有词义体,而且还可以作为补语表达结果,但“从概念上讲,完全可以将汉语的完成体(动词)分解为[…行动+结果]两个子单位”。比如,“杀死”就可以分解为表行动的“杀”和表结果的“死”两个子单位。如果考虑到汉语复合动词上还可以再附着体标记的构词特点(比如,张三杀死了一只鸡),我们可以认为,汉语构词的类型学特点的确符合引元结构的要求:通过语素的重叠黏着来构造新词,而每次累加的语素都会对语句的句法结构和题元要求产生影响。比如,“张三杀死了一只鸡”中的“杀”本来要求施事主语(AGENT),在附着了“死”之后则要求致事主语(CAUSER),而附着完成体标记“了”之后,整个语句表达复合性的结果体意义(resultative aspect)。由于“杀”的词汇体为完成体,“死”的词汇体为成就体,而“了”的累加正是把二者组合为汉语结果体的词汇手段。这说明,汉语的构词特点的确与通过语素黏着来构词的引元结构类语言是一致的。

另外一条能够证明汉语的“着”具有引元语素功能的证据来自于旁格成分与引入论元之间的可转换关系。具体阐述如下。Peterson(2007:38)指出,引元结构的定义性特征是能把“通常不以核心论元实现(但往往可用某种旁格形式实现)的事件参与者”呈现在核心句法结构中。Pylkkännen(2002)在调查了各种采用引元结构的语言后也发现,凡是允准旁格论元升格为核心论元的语言都具有可辨识的引元语素,而且可以通过增删引元语素或介词来相互转换。依据(3)和(4)中所示的例句对比,我们发现,汉语语素“着”附加到动词上时必须删掉介词“在”,从而使得“在水里、在黑板上”从介词短语转换为名词短语“水里、黑板上”(Li,2003;Huang et al.,2009:13),否则句子的可接受程度会受到质疑,如(5)a和(6)a所示;而当动词没有附加“着”时,则介词不能省略,否则句子不合法,如(5)b和(6)b所示(参照3a和4a):

(5)a.?在水里游着一条鱼b.*一条鱼水里游

(6)a.?在黑板上写着一个字b.*一个字写黑板上

事实上,不少研究者都已经意识到,汉语动词的属性并非完全是由动词本身的语义决定的(杨素英,1999;顾阳,1999),而与动词所在的周边环境具有密切关联。特别是语句的体态意义与宾语的数量性质,甚至与附加语的语义、语用性质都相关(Smith,1991;Verkuyl,1993)。就(3)~(6)的例句对比而言,“在”字短语是附加语,属于介词短语,而无“在”字的“名词+方位词”组合属于名词论元(Huang et al.,2009:13)。(3)a“一条鱼在水里游”具有附加语介词短语,而当动词附加“着”后,动词的语义属性和论元结构都发生了改变,因此要求引入表地点的名词成分作为引入论元;与此句法语义要求相适应的形态操作就是删略介词后使得“在”字短语成为名词短语,从而形成合法的(3)b“水里游着一条鱼”。如果动词附加了“着”但还保留介词,则形成接受程度很低的(5)a和(6)a,而如果动词未附加“着”但却删略了介词,则形成不合法的(5)b和(6)b。

由此可见,汉语语素“着”的确符合引元类语言中引元语素的句法、语义和形态要求,能够给动词引入非核心成分作为其论元,因此我们有充足的理由采用引元结构分析汉语中并非由非宾格动词构成的两类存现句的句法语义特点。如下,我们先简述引元结构的分类,然后解释为何(1)b类存现句隶属高位引元结构,而(1)c类存现句可归于低位引元结构。

3.3 两种引元结构的题元要求和句法结构

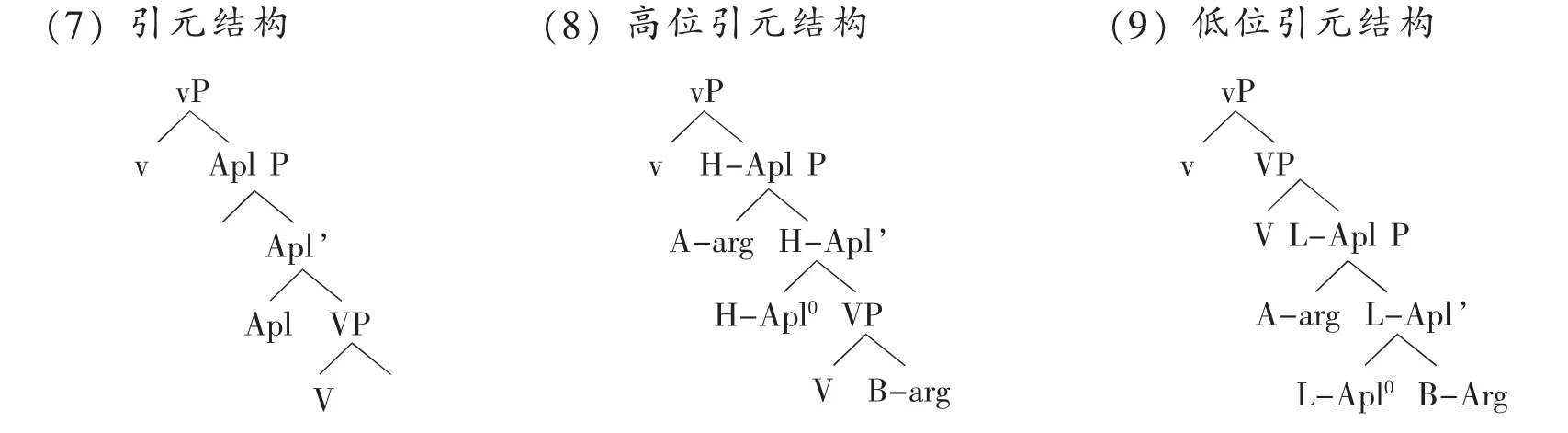

就句法结构位置而言,Marantz(1984)最早提议,引元语素所形成的独立投射Appl P应该位于vP和VP之间(标为Apl P)。如(7)所示。Pylkkännen(2002)则在此基础上进一步提出,应该区分高位引元结构(如8)和低位引元结构(如9),其中的A-arg=applied argument,即“引入论元”,而B-arg=basic argument,即“基础论元”(下文分别简称为“引元”和“基元”)。

就语义关联而言,Baker(1988:229-231)曾提议,引元与VP表达的事件之间,或者引元与基元之间都应该具有某种特定的语义关系(比如,Chichewa语中,能被引元语素引入的成分必须具有工具题元角色)。Pylkkännen则认为,高位引元结构中的中心语为位于VP之外的H-Apl0,因此由其引入的论元与VP所表达的事件之间应该具有某种间接语义关系,该引元可能的题元角色只能是通常采用旁格形式表达的工具、地点和来源等;而低位引元结构中的中心语L-Apl0位于VP所表达的事件的内部,因此其引元与基元之间应该具有更为直接的语义关系。我们参照Croft (1991)不同语法关系具有不同语义基础的观点认为,高位引元结构和低位引元结构所蕴含的语义内容具有本质区别,前者隶属附加性语义,而后者则必须为实质性语义。依据Peterson(2007)的研究,引元和基元间具有何种语义关联是由引元语素本身具有的语义属性所决定的。因此,我们如下先探讨汉语语素“着”具有的语义属性,然后阐述(1)b和(1)c类存现句缘何具有不同的句法构造。

3.4 “着”的引元语素特征及其句法实现

Shibatani(1996:171-173)在论及语素的形态形式时指出,在具有引元结构的语言中,引元语素的特点是不能独立存在,必须依附于某些实义动词构成复合型动词。我们认为,就形态表现而言,汉语的“着”也不能独立存在,通常位于动词后面,表达动作实现的方式和特点,因此符合引元语素的形态要求。再者,汉语文献中对“着”的普遍认识是“着”通常附着在动词后面,表达进行或持续的体态意义①严格地说,“持续”和“进行”两种意义也是具有区别的:用英语可以表述为keep doing sth.和in the process of doing sth.实际上,汉语中表达进行的词汇手段是“在”、“正在”,而非语法手段。但本文对此不予细究,因为二者毕竟都表达语法意义,符合高位引元语素的语义要求。此外,依据陈刚(1980:23)的研究,“着”的语法特征实际上就是表达从句中动作的持续性,而非表达主句中的进行意义。(顾阳,1999)。这说明,汉语的“着”在具有自身形态特征的同时也具有自身的语法意义。由于体态意义表述的是VP所表达的事件呈现的方式或者某一情状的展开过程(Verkuyl,1972),因此,我们参照前文所引用的语料(Ainu语和Chichewa语)认为,汉语中能表达持续进行这种体态意义的“着”属于引元语素,应该可以投射出引元结构。此外,McGinnis(2001:89-92)在研究班图类语言后指出,有些引元语素表述的是VP事件呈现的方式,有些引元语素则表达论元间的语义关联,而汉语语素“着”除了表达上述持续进行的体态意义外,还具有“放置、附着、安置、两物接触”这样的实质性语义,即某物因与他物接触而附着其上。比如,现代汉语中的“着墨、着陆、着落、着重”等词中的“着”就具有这种实质性语义,表达某物与他物挨上、二者间无间隙之义(《现代汉语词典》,2002:2534)①尽管表达这两种意义的“着”通常具有不同的读音(zhe和zhuó),但本文不涉及语素的语音来源问题,仅仅从二者的形态形式和句法表现来分析两类句型。。

基于上述,我们假设,汉语中表达持续进行义的体标记“着”隶属高位引元语素,能够把地点、方式等非核心论元引入非作格动词的基础论元结构,表达动作是以持续进行的方式实现的这种附加语义。因此由其所引入的论元表达事件实现的地点、方式等,由此引发的形态语义后果就是在非作格动词上附加“着”使其具有非宾格属性,而由此引发的句法后果就是形成高位引元结构。汉语中可被“着持续义”非宾格化的典型非作格动词有“坐、躺、立、站”等活动动词。这类动词通常表达动作性,附加“着”后表达动作的持续性,强调动作实现的外在条件和进行方式,因而符合高位引元结构的句法语义要求:表达引元和VP事件间的间接语义关系。

我们同时还认为,汉语中表达“安置、放置、附着”义的“着”具有低位引元语素的语义特征,表达某物置放于某处或者某物附着于他物的意义,因而能够作为低位引元语素把及物动词非宾格化,从而表达某物与他物无间隙地接触在一起的语义。汉语中可被“着放置义”非宾格化的典型及物动词有“放、刻、写、画”等。这类动词通常表达及物义,被“着放置义”附着后表达及物动词所产生的结果:某物附着于他物,二者以无间隙的方式接触,因而符合低位引元结构的主旨:引元和基元之间具有实质性的附着语义。总之,依据上文的阐述和Peterson(2007)的调查,我们认为两种情形下的“着”都能把动词的动作性转换为某种存在状态,而持续性和附着性正是(1)b和(1)c两类存现句所表状态的基本特点。如下(11)和(12)就是我们主张的(1)b和(1)c类汉语存现句的内部结构树形图(移位前):

总之,我们认为,“着”的语法意义实质上是表达动作发生的持续性体态意义,因此能够投射出高位引元结构,并将非作格动词非宾格化,形成(1)b类汉语存现句,其基础结构如(11)所示;而“着”还具有表达“放置、附着”、“两物间相互接触”、“无间隙”这样的实质性语义(《现代汉语词典》,2002:2534),因而能够投射出低位引元结构,并将及物动词非宾格化,形成(1)c类汉语存现句,其基础结构如(12)所示。对于(1)a类典型汉语存现句,我们认为并没有引元语素参与其句法生成过程,但其生成过程受到其他结构关系的约束,因而与本文所讨论的两种句型的句法语义属性也有所不同,但三者都表达事物的存现状况。由于(1)a类存现句并不涉及引元结构和引元语素,因此不在本文讨论的范围之内,(10)中的树形图仅仅作为参照,以便更清晰地呈现三类汉语存现句的内部构造差异。我们将另文专题讨论(1)a类存现句的句法生成机制及其语义属性。

3.5 “着”的两种语义的外显

郭继懋(1990:26)曾指出,汉语中的“着”有动态和静态两种功能。比如,“他正聚精会神地写着一封信”表达的就是一种动态性,而“信封上写着收信人的姓名”则表达一种静态功能。我们认为,这两种功能实质上就是“着”的上述两种潜在语义的外显。可以这样认为,本文所提议的非作格动词存现句(11)和及物动词存现句(12)的句法生成过程还能解释这两类存现句所蕴含的存在方式的不同:前者的动作实施是动态实现的,而后者的放置状态则是静态存在的。具体而言,由于(11)中的两个论元之间不具有实质性的语义关联,因此整个句型表达的重点在于中心动词“游”的活动性上,由此而产生的句法语义后果就是生成动态存现句(13)。而(12)中的两个论元间具有实质性的附着义,因此整个句型表达的重点在于“一个字”以“黑板上”作为其存在的依托,由此而产生的句法语义后果就是生成静态存现句(14)。我们依据生成句法学理论最近的最简主张在(13)和(14)中呈现出两种句型完整的推导生成过程(包括移位和拷贝删除):

依据最简方案句法结构生成的操作程序(Chomsky,2007a),vP投射形成后引入功能语类T。由于T具有不可解读的一致性特征,因此T可以作为活跃的探针进行探测;再由于“水里、黑板上”是居于结构最高位置的名词论元,因此可以作为目标与探针T建立一致关系,并在T 的EPP特征的触发下移位到spec-TP,成为语句最终的主语。同时,依据vP投射内中心语移位的原则,即vP投射内部的所有中心语都要连续循环地移位到轻动词v的位置,而各个中心语位置上的成分都要附着到实义动词之上形成完整的动词复合体。即(13)中的“游+着”和(14)中的“写+着”最终都移入轻动词v的位置。依据拷贝理论(Chomsky,1995),移位成分移走后在原位留下的拷贝成分用删除线删除(本文采用双删除线),最终生成的句法结构与表达陈述语义的标句词C合并后形成(13)和(14)中完整的陈述句CP结构:“水里游着一条鱼”和“黑板上写着一个字”。不过,探针和目标之间的一致关系以及整个句型的推导还会涉及到二者是否处于活跃状态等诸多细节,但为了不偏离本文基于引元结构生成两类汉语存现句的主题,此处暂不予以详述。

总之,我们的上述观点可以概括为:汉语语素“着”由于具有附加性的语义和实质性的语义,因此能分别作为高位和低位引元语素投射出两类引元结构,进而生成两类汉语存现句。事实上,本文的观点还可推及汉语领主句的研究。比如,郭继懋(1990:26)在描述领主句的不同类型时,列举了动态领主句“他流着哈喇子”和静态领主句“他肿着半边脸”。但限于篇幅和主题,我们将另文专题讨论汉语语素“着”对汉语领主句句法语义属性的影响。

需要说明的是,具有两种语义的汉语语素“着”对各自的引元都具有子语类限制,因而并非所有的非作格动词都能形成(1)b类汉语存现句,也并非所有的及物动词都能形成(1)c类汉语存现句。具体而言,凭借体态义引入论元的“着”要求引元是基元存在状态中必不可少的环境因素,否则后者的存在就不能实现。而依据附着义引入论元的“着”要求引元与基元间具有无法剥离的语义关系,否则后者的存在就不具有物质依托。当然,能够进入汉语存现句的动词本质上还可依据其他标准分为更多更细的类型,而且能够实现论元增容这种功能的语素也不限于“着”一个。因此,未来的研究应该对更多的语素以及语素与动词的组合进行深入探索。我们将在近期研究中探讨“了”的两种语义属性对汉语存现句和领主句的句法语义影响。

4.存现句中名词短语的题元角色

就汉语存现句中动词后名词的题元角色而言,目前文献中的观点并不统一。陆俭明(2003)提出此类名词属于非施事性宾语,黄正德(2007:5、6)和徐杰(2004:36-37)都称之为受事宾语,而顾阳(1999)和隋娜、王广成(2009)都坚持认为动词后的宾语承担客体角色。我们的观点是,汉语存现句中的存现名词句法功能上作动词的宾语,语义内涵上指称客观存在的事物,因此英语中的对等题元角色(THEME)可以称为客事,与及物动词的宾语承担的题元角色(PATIENT)受事相对应。我们认为,汉语及物动词后的宾语被称为受事,主要是为了体现其受动性,而客事的称谓更符合存现句宾语的语义要求:该宾语在语义上既非受动,亦非主动,而是处于一种存现的中性状态。正如上述(13)和(14)所示,其中的“一条鱼”和“一个字”既不影响他者也不被他者所影响。

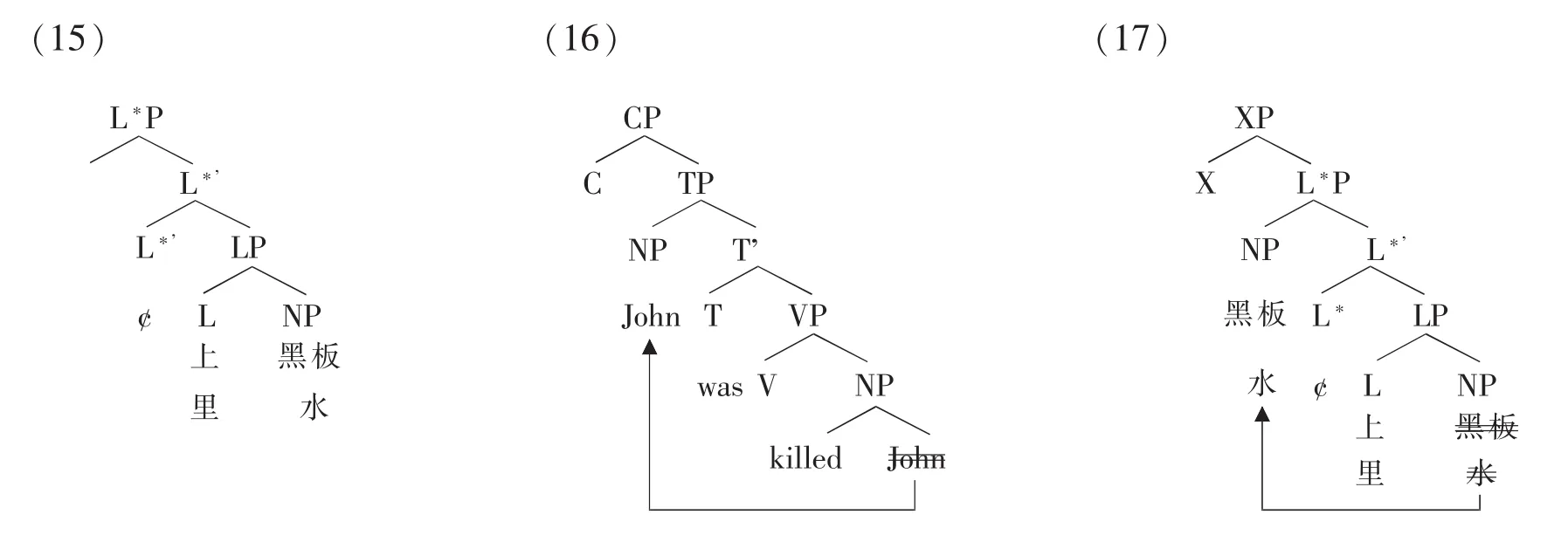

至于汉语存现句句首“名词+方位词”这种名词短语的题元角色,我们认为是由方位词作为中心语赋予名词的:即方位词L(Localizer)作为中心语与NP合并形成方位词短语LP(Localizer P),如(15)所示。由于在最简方案的框架内,任何实词语类最终都被相应的功能语类选择为补语,因此实词语类LP被功能性中心语L*选择为补语后投射出中间投射L*’,进而形成最大投射L*P。其中的“上、里”作为中心语必须置前于名词补语,从而与汉语中心语V前置于补语的类型学特征保持一致:

就题元指派而言,在(15)中,当方位词与其名词补语合并时,前者给后者在姐妹关系下赋予方所题元角色(LOCATIVE)。但由于方位词“里”(以及其他方位词)缺乏及物性不能给其补语赋予宾格,同时方位词也因为缺乏非宾格性不能给其补语赋予部分格(Belleti,1988),因此“黑板、水”只能依赖上层的格位赋值者获得格位指派。按照生成语法中格位指派的常规操作,不能获得格位指派的名词短语通常要移位到功能投射的标示语位置,由上层探针赋予格位。比如,(16)中,典型的英语被动句生成过程中,被动动词killed能给其补语John指派受事,但不能给其指派宾格(Burzio,1986)。而在近期最简方案(Chomsky,2007a)中,不能获得格位指派的论元始终是处于活跃状态的目标,必须在上层探针的探测下,移动到距离格位指派者较近的结构位置上,从而获得格位指派。据此,缺乏格位的John在上层探针T的探测下,移动到spec-TP,然后由上层探针C指派主格①在管辖和约束理论中,主语是由中心语I(Inflection)在管辖关系下指派的,而早期最简方案中的主语都是通过T或者Agr在中心语-标示语结构下核查主格的。事实上,按照Chomsky(2007a)的探针-目标一致关系理论,C的一致性特征先传递给T,由T与处于活跃状态的目标建立一致关系,而主格的指派就是基于这种一致关系,然后T的EPP特征可以把目标移动到spec-TP。为了不偏离本文讨论的主题内容,此处不涉及基于特征匹配的最简操作,而仅仅参照管约论并采用较为简洁易懂的表述方式。。同理,(17)中,动词或其他可以赋格的中心语成分(故而用X予以统称)选择L*P作补语形成最大投射XP后,缺乏格位的NP“黑板、水”为获取格位必须移动到spec-L*P,与能够指派格位的上层中心语X形成结构上的临近关系,从而获得格位指派。

5.结语

引元结构理论是否适用于汉语句法分析是学界近年来讨论的重点课题之一(孙天琦、李亚非,2010)。本文将汉语语素“着”视为引元语素,而据此对两类汉语存现句的分析显示,非作格动词存现句具有高位引元结构,而及物动词存现句具有低位引元结构。本文对两类存现句在语义蕴涵、构词形态、句法推导三个层面上的特点予以适切的形式刻画,因此是实现句法、语义、形态三者完美匹配的优化分析。不过,汉语还具有“来、走、跑、爬”这样一类既具有自主意愿语义又能表达出现、消失语义的动词,因此汉语存现句中还有很多问题值得进一步深入研究,特别是兼具非作格和非宾格属性的动词是否也能在本文的框架下得到恰当的分析等问题。我们期待能在未来的研究中更深入地理解汉语存现句的诸多语义属性及其句法实现。

陈刚1980《试论“着”的用法及其与英语进行式的比较》,《中国语文》第1期。

程杰温宾利2008《对汉语两类非核心论元的APPL结构分析》,《四川外语学院学报》第2期。

范方莲1963《存在句》,《中国语文》第3期。

顾阳1999《关于存现结构的理论探讨》,载徐烈炯(主编)《共性与个性:汉语语言学中的争论》,北京语言文化大学出版社。

郭继懋1990《领主属宾句》,《中国语文》第1期。

黄正德2007《汉语动词题元角色的句法实现》,《语言科学》第4期。

陆俭明2003《现代汉语语法研究教程》,北京大学出版社。

马志刚2010《局域非对称成分统制结构、语素成分与英汉双宾句的句法语义分析》,《华文教学与研究》第1期。

石定栩1999《“把”字句和“被”字句研究》,载徐烈炯(主编)《共性与个性:汉语语言学中的争论》,北京语言文化大学出版社。

隋娜王广成2009《汉语存现句中动词的非宾格性》,《现代外语》第3期。

孙天琦2009《谈汉语中旁格成分作宾语现象》,《汉语学习》第3期。

孙天琦李亚非2010《汉语非核心论元允准结构初探》,《中国语文》第1期。

唐玉柱2001《存现句中的there》,《现代外语》第1期。

———2005《存现动词的非宾格性假设》,《重庆大学学报》第4期。

王奇2006《“领主属宾句”的语义特点与句法结构》,《现代外语》第3期。

熊仲儒2005《汉语动结式的核心》,《暨南大学华文学院学报》第4期。

徐杰2001/2004《普遍语法原则与汉语语法现象》,北京大学出版社。

杨素英1999《从非宾格动词现象看语义和句法结构之间的关系》,《当代语言学》第1期。

杨锡彭2003《汉语语素论》,南京大学出版社。

尹斌庸1984《汉语语素的定量研究》,《中国语文》第5期。

中国社会科学院语言研究所词典编辑室编2002《现代汉语词典》(增补本),商务印书馆。

Baker,M.1988Incorporation.Chicago:Chicago University Press.

Belletii,A.1988The case of unaccusatives.Linguistic Inquiry 19(1).

Bresnan,J.&L.Moshi.1990Object asymmetries in comparative Bantu syntax.Linguistic Inquiry 21(2).

Burzio,L.1986Italian Syntax:A Government Binding Approach.Dordrecht:Reidel.

Croft,W.1991Syntactic Categories and Grammatical Relations:The Cognitive Organization of Information.Chicago:University of Chicago Press.

Chomsky,N.1995The Minimalist Program.Cambridge,Mass:MIT Press.

———2007aApproaching UG from below.In Uli S.&H.M.Gartner(eds.),Interfaces+Recursion=Language?.New York:Mouton de Gruyter.

———2007bBiolinguistic explorations:Design,development,evolution.International Journal of Philosophical Studies 15(1).

Huang,C-T.J.1987On‘be’and‘have’in Chinese.Bulletin of the Institute of History and Philology 59(1).

———1997On lexical structure and syntactic projection.Tsing Hua Journal of Chinese Studies 29(4).

Huang,C-T.J.,Y-A.A.Li&Y.Li2009The Syntax of Chinese.Cambrdge University Press.

Levin,B.&M.Rappaport.1995Unaccusativity:At the Syntax-lexical Semantics Interface.Cambridge,Mass:The MIT Press.

Li,Yafei.2003Localizers in Chinese and the Cost of Computation.Madison:Manuscript.University of Wisconsin.

Marantz,A.1984On the Nature of Grammatical Relations.Cambridge,Mass:MIT Press.

———1993Implications of asymmetries in double object constructions.In S.A.Mchombo(ed.),Theoretical Aspects of Bantu Grammar.Cambridge,Mass:MIT Press.

McGinnis,M.2001Variation in the syntax of applicatives.In Linguistics Variation Yearbook(1).

Pan,H.1996Imperfective aspect ZHE,agent deletion,and locative inversion in Mandarin Chinese.Natural Language and Linguistic Theory 14(1).

Peterson,D.2007Applicative Constructions.Cambridge,Mass:MIT Press.

Pylkkänen,L.2002Introducing Arguments.Doctoral dissertation,MIT.

Shibatani,T.1996Applicative Construction Revisited.Manuscript.University of Maryland.

Smith,C.1991The Parameters of Aspect.Dordrecht:Kluwer.

Spencer,A.1991Morphological Theory.Oxford:Blackwell.

Verkuyl,H.1972.On the Compositional Nature of the Aspect.Dordrecht:Reidel.

———1993A Theory of Aspectuality.Cambridge:Cambridge University Press.

An Applicative-construction-based Analysis of the Syntax and Semantics of the Existential Constructions with“V-zhe(着)”in Chinese

Ma Zhigang

(Center for Linguistics and Applied Linguistics/Center for Lexicography,Guangdong University of Foreign Studies,Guangzhou,Guangdong 510420,China)

existential constructions in Chinese;existential constructions with unergative verbs and zhe(着);existential constructions with transitive verbs and zhe(着);Applicative constructions;High applicative constructions;Low applicative constructions

The existential constructions of“V+zhe(着)”type in Chinese only express the state of existence,which is by nature a simple cognitive behaviour.This article,however,proposes that existential constructions with unergative verbs and those with transitive verbs differ in their ways of realizing the state of existence.Such differences can be attributed to different semantic denotations of the morpheme zhe(着):the aspectual meaning of continuance and the substantial meaning of affixing.Based on the theory of Applicative-constructions,this article puts forward the proposal that existential constructions with unergative verbs are of High-Applicative-constructions,whereas existential constructions with transitive verbs are of Low-Applicative-constructions.The analysis within the framework of Applicative-construction,quite appropriately,realizes the perfect match of semantic import,morphological make-up and syntactic derivation of the two types of existential constructions,thereby posing as an optimal alternative in realizing the minimalist tenet.

H146

A

1674-8174(2012)02-0077-10

【责任编辑 蔡丽】

2011-08-26

马志刚(1971-),男,广东外语外贸大学外国语言学及应用语言学研究中心/词典学研究中心副研究员,主要研究方向为跨语言句法对比、第二语言句法习得、双语词典编纂。

广东省哲学社会科学“十一五”规划2010年度项目“长距离句法结构的句法语义分析及其二语习得研究”(GD10YWW04)

①本文中的术语有Appl结构、Low-Appl结构、High-Appl结构、Appl语素、Appl论元等。王奇(2006)和程杰、温宾利(2008)都把applied argument称为“应用论元”或“增元”,而孙天琦(2009,2010)则采用“施用结构”和“施用论元”的称谓。本文将上述术语分别译为“引元结构”、“低位引元结构”、“高位引元结构”、“引元语素”、“引入论元”等,主要是考虑到此类语素能给动词的基础论元结构引入新的论元。