2000年以来常州城区新增人口变化趋势分析

2012-03-19孙钦荣

孙钦荣

(常州工学院人文社科学院,江苏 常州 213002)

一、问题的提出及意义

人口是经济社会存在和发展的基础,人口问题是发展问题。城市化,既是人口发展的趋势,更是实现现代化的重要目标与指标之一。我国城市化道路不同于西方的大城市化特征,而是坚持大中小城市和小城镇协调发展。所以,我国的城市化,近十年来无论规划,还是政府工作报告中都是指城镇化,其衡量指标是城镇化率。2010年发布的《城市蓝皮书:中国城市发展报告No.3》[1]显示:“我国城镇化率已达46.6%,其中,1996—2005年,每年新增的城镇人口数量超过2 000万,2006—2009年大约为1 500万,城镇化率平均每年提高0.9个百分点。”蓝皮书还指出,“十二五”期间,我国将进入城镇化与城市发展双重转型的新阶段,预计城镇化率年均提高0.8~1.0个百分点。我国城镇化率到2015年达到52%左右,出现“刘易斯拐点”。蓝皮书还预示,到2030年我国的城镇化率将达到65%左右,但因为我国城镇化速度与质量严重不协调,呈现出典型的不完全城镇化特征,各种城市社会问题日益凸显。由于区域经济、社会、文化发展的不平衡性,面临的人口问题缓急及解决方案也会有不同。2006年,常州市城镇化率就已达到72.61%。中国社科院农村发展研究所主任党国英介绍,城镇化率达到70%,一个区域人口与社会发展将处于相对平衡状态。

城市化,首先是城市人口的增加,即城市新增人口增加。目前,这方面的研究还很少,主要有地产研究员陈宝存的《廉租房占比加大重点考虑城市新增人口的需求》(中国财经网,2009年4月)、天津大学公共管理学院张再生的《城市新增人口的社会保障问题》(中国城市化网,2008年1月)、《辽宁提高城市新增人口素质研究》(辽宁经济信息网,2009年),以及北京市政协社法委牵头完成的调研报告《北京市新增人口中70%来自于流动人口》(儿童网站,2010年)。其中对城市新增人口有所解释,城市新增人口主要由三部分组成:城镇人口的自然增长、乡城人口迁移、因城乡行政区划变更而形成的失地农民。所以,城市人口呈现多样化构成格局,城市发展规划面临新挑战。一个城市的形象标志最主要的是市民形象。新的发展阶段地方政府如何加强人口服务与管理成为其重要工作。开展城市新增人口研究,综合解决人口问题,建设和谐社会、均衡社会、环境友好社会,将有利于完善城市人口服务管理体制机制,有利于探索人口综合治理的有效途径,有利于增加城市规划发展的科学性、针对性和有效性。

本文所指城市新增人口,主要包括四部分:城镇自然增长人口、引进的人才人口、乡城人口流动(包括迁移)的农民工人口,以及城乡行政区划的变更而形成的失地农民人口。研究主要采用定量分析方法。数据来源主要有《常州年鉴》、人口普查数据以及各有关部门的年度工作报告。

二、10年来常州城市新增人口及构成

城市新增人口发展状况,与人口总体发展情况密切关联。本文将在分析2000年以来常州市人口变动情况的基础上,进一步分析城镇人口增长及结构特征。

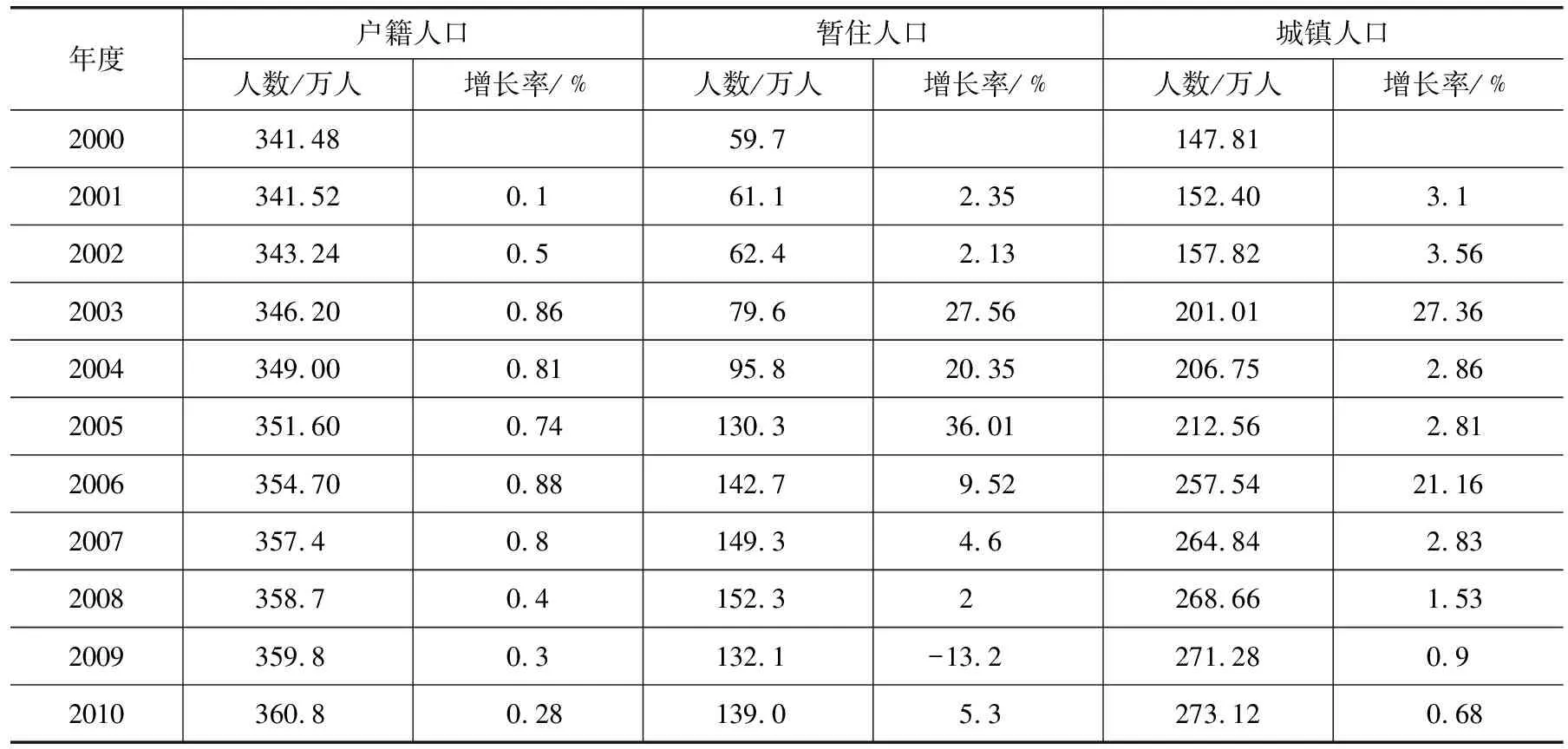

(一)10年来常州市人口变动情况

人口变动主要表现在三个方面:户籍人口变动、机械流入人口变动与城市化变动。户籍人口,指有常州市户口的居民,包括自然增长与迁移增长人口,其中迁移增长又包括引进人才增长与迁户农民工。暂住人口,指在现居住地居住一个月以上的外来流入务工人口及其家属人口,包括少量的未迁户引进人才。城镇人口,指居住在城镇行政市区的常住人口,包括户籍与非户籍人口。

由表1可知,2000年以来常州人口共增加98.62万人,增长28.1%。其中,户籍人口增加19.32万人,增长5.7%,年均增长率0.6%;暂住人口增加79.3万人,增长133%,年均增长率12.8%。而2010年11月的“六普”数据显示,常州全市常住人口为4 591 972人,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的3 845 507人相比,10年共增加746 465人,增长19.41%,年平均增长率为1.79%。二者并不一致,这是因为常住人口指的是在现居住地6个月以上的人口。根据2005—2010年常住人口各为411、425.69、435.23、440.71、450.6、459.2万人,流入人口中常住人口占暂住人口的平均比例为65%。由此,10年间常州流入人口共增加79.3万人中有51.55万常住人口。当然,由于资料的不完整,还存在一定误差。尽管如此,我们还是可非常明显地看出,常州人口的增长主要源于外来人口的机械增加。

表1 2000—2010年常州市人口变动情况

(二)10年来常州城镇新增人口发展状况

10年间常州城镇人口共增加125.31万人,增长84.8%,年均增长率8.5%,城镇化率已达75.6%,明显超过常住总人口的增长。城镇人口增长来自于四部分,即城镇自然增长人口、引进的人才人口、乡城人口流动(包括迁移)的农民工人口,以及城乡行政区划的变更形成的失地农民人口。可见,城市人口的多元化,带给城市现有管理体制与机制更多挑战。加强城市建设、管理与发展,研究城市新增人口的结构及其特殊问题,显得更加迫切和需要。

1.城市自然新增人口

根据户籍人口数和自然增长率(出生率与死亡率的差),计算各年自然增长人口(表2)。

表2 10年来常州市人口自然增长规模

总计自然增长人口为37 714人。由表1中城镇人口数据计算,十年来,平均城镇人口比重为64%,同时,由于独生子女率一直保持在82%。推测城市自然增长人口所占比重为60%,所以,37 714人中有22 628人为城市自然增长人口。

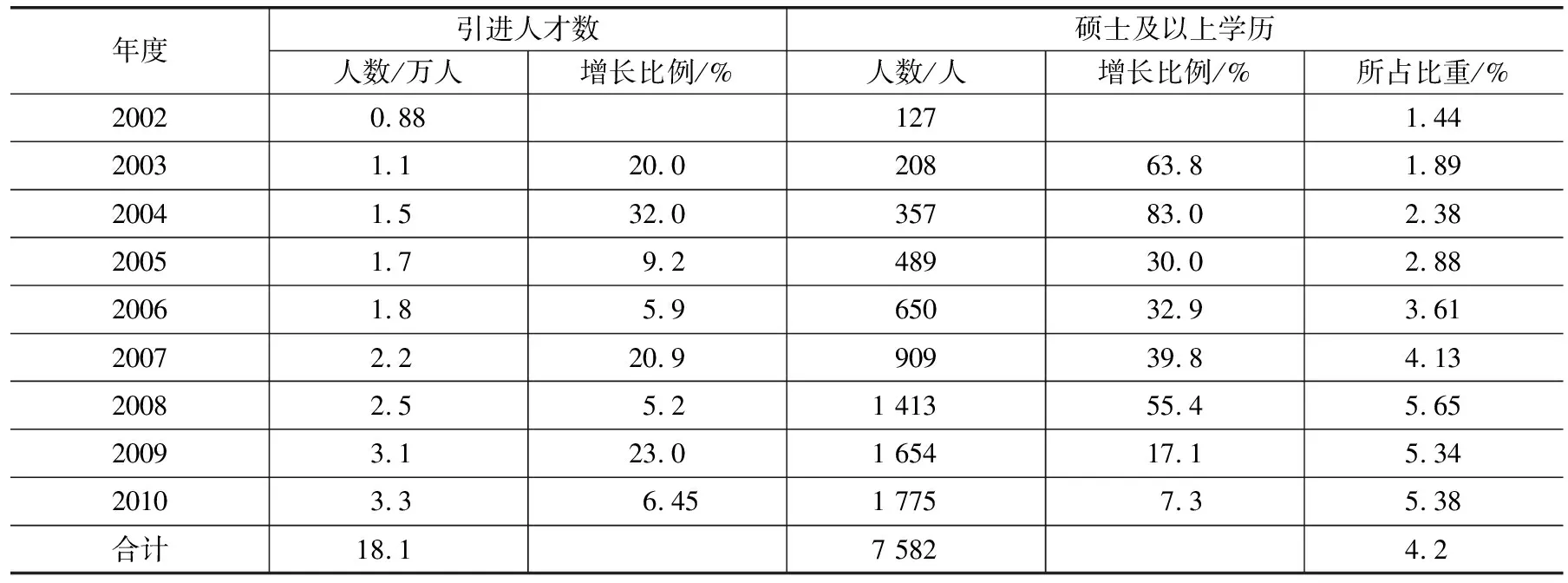

2.引进人才人口

科技人才是提高自主创新能力的关键所在。成立于1984年的常州市人才服务中心,担负着全市人才服务和管理工作。2000年以来,常州市加大了科技人才的引进力度,先后出台了《关于加强人才资源开发工作的若干意见》(常委发[2000]38号)、《关于进一步加强人才队伍建设的意见》(常发[2003]28号)、《常州市引进高层次人才规定》(常政发〔2003〕155号)、《常州市引进海外留学人员若干规定》(常政发〔2003〕154号)、《关于加强专业技术人才队伍建设的实施意见》(常办发〔2004〕36号)、《常州市千名海外人才集聚工程实施意见》(常发[2007]16号)、《关于加快引进领军型海归创业人才的实施意见》(常办发〔2010〕9号)、《2009—2020年常州人才强市战略实施纲要》(2008)、《常州市新一轮千名海外人才集聚工程实施意见》(常发〔2010〕15号)等一系列政策文件,为人才的引进和培养创造了良好环境,且成效非常显著。

2002年至2010年常州市共引进各类人才18.1万人,增长2.75倍(表3)。其中硕士及以上高层次人才引进力度不断加大,由2002年的127人,猛增到2010年的1 775人,增加了13倍,所占比重也翻了两番,总数达7 582人,占引进人才数的4.2%。同时,2007年以来,常州市先后实施了两轮“千名海外人才集聚工程”,累计引进领军型创新创业人才400多名,并带动引进了2 000多名海外高层次人才。

表3 引进人才规模、结构状况

3.失地农民人口

目前,我国失地农民的总量已超过4 000万,预计到2020年,还会有四千余万人进入失地农民的行列。常州到底有多少失地农民,还没有具体的数字。从网络上的新闻报道中可了解一些,如:“钟楼区7个街道中有5个涉农街道,失地农民多达2万人”[2];“溧阳市,2008年有59 075名被征地农民被纳入了保障范围”,“溧阳十万农民变工人”[3];“至2007年底,新北区被征地农民已达14.4万人,占全区农业人口的40%以上”[4];“据介绍,到目前为止,武进区共筹集保障资金69.85亿元,累计有21.77万名被征地农民纳入了基本生活保障体系”[5];“天宁区征地由来已久,从上世纪70年代至今,原雕庄、茶山、青龙、红梅四个涉农街道已经历大大小小数百次土地征用,被征地农民多达5万多人”[6];“截至目前,该市(金坛)已有21 640人参加被征地农民社会保障”[7]。由这些报道可以粗略地估计目前失地农民规模已逾60万人,约占户籍人口的16.7%。

4.流入农民工人口

流入农民工人口,是相对于户籍管理制度而言的,指外来暂住人口,也就是在常停留1个月以上的农民工人口。由表1中的暂住人口数据可知,10年间流入农民工人口79.3万人。目前,多以常住人口为统计口径,常住人口,指在现居住地连续居住6个月以上的人口。目前,常州常住流入农民工人口约为50多万人。

2009年常州市出台的《常州市市区农民工城镇落户实施办法》(常劳社〔2009〕28号)规定了落户的基本条件,主要有年龄、就业、符合计划生育政策、居住证以及取得各种政府奖励,或获得高级技术职称,或社会保险缴费情况等。但是,据2010年流动人口动态检测调查结果显示,550个调查样本中有35%的人想转为非农业户口,而且90%的人想把户口迁到户籍省的城市,仅有3.3%的人愿意迁入其他城市。迁户到常人数很少,即使符合条件,愿意转来户口的近50%是因为孩子上学需要。

由上述分析可知,以常住人口口径,10年间城市新增近130万人口中,排第一位的是失地农民人口,其次是流入农民工及亲属人口、引进人才人口和自然增长人口。由此可见,常州城市新增人口中外来人口所占比重略高。

三、常州城市新增人口未来发展趋势及对城市发展的影响

(一)常州城市新增人口未来发展趋势

(1)就自然增长而言,由于目前自然增长率已经很低,在零增长附近徘徊已成稳定趋势。即使计划生育政策有所调整,据本市2010年的调查,只有不到两成的人愿意生育两胎。所以,未来几年人口自然增长量变化较小。

(2)机械增长惯性会继续,但结构上会有所变化。依据国际经验,城市化率达到75%时,城乡间人口迁移趋于稳定缓慢发展状态。目前常州市城市化率已超过60%,“十二五”期间,城市化进程会有所放缓,但仍处于快步发展阶段。所以,机械增长惯性会继续。但是,城市机械新增人口结构上会有所变化。比如,由于产业结构的转移、调整与升级,外来农民务工人口增速会减缓,但人才引进规模会不断加大。

(3)行政区划变动引起的城市化失地农民会继续增长。常州总人口规模500万人,按常住人口计算,城市化率达60%,若按照户籍人口计算,城市化率已达70%。常州市城区整体规划已经基本稳定,在推进现代化建设中城市发展逐步由扩大外延转向内涵发展。所以,由行政区划变动引起的城市化失地农民会继续增长,但速度趋缓很多。

总体上,常州城市新增人口未来会继续增长,但速度渐缓,结构将不断优化。

(二)城市新增人口对城市发展的影响

城市新增人口中,不同人口群体对城市发展的影响显然不同。分述如下:

(1)人口自然增长过低,甚至负增长。人口老龄化会日趋严重,带来一系列的如劳动力人口不足、经济供养压力巨大、社会服务短缺等各种显在与潜在问题。这方面的研究较多,已引起了社会各界广泛的讨论、关注与行动。这里不再赘述。

(2)由人口流动引起的城市人口机械增长的影响。在改革开放初期,尤其是20世纪90年代中期后,城市规模的快速扩大,基础设施建设、工业化的急速推进,大量农村剩余劳动力涌入城市,满足了城市对劳动力的需求,对城市的建设与发展作出了很大的贡献(定性定量分析研究较多),但同时给城市管理也带来了各种挑战,计划生育问题,交通等设施不足、资源紧张、治安问题,流动儿童教育问题,拖欠工资问题等等,都成为城市管理的难题。所以,这方面的研究比较多。常州市各级政府也非常关心这些问题,对流动人口进行全面、规范化、制度化的管理,从政策、法规、机构、制度、具体措施等多方面推动,如,《常州市农村(外来)劳动力录用备案管理办法》,不断促使城市管理与服务的完善,改善流动人口生活环境与质量,加快了城乡一体化发展。

(3)由人才引进引起的城市人口机械增长,主要发生在20世纪90年代,而新世纪伊始,高层次人才引进的步伐加快,体现了20世纪争资源、争贸易,21世纪争人才,成为区域经济社会发展的主导因素。产业结构升级、完善社会管理体制机制、发展文化事业与产业等迫切需要高层次人才发挥作用。从现实需要与理论上推断,人才尤其是高层次人才是当今社会经济发展的根本要素,只是事实上这些人才的经济贡献和社会发展成效如何,这方面定量研究还比较少。

(4)由行政区划变动引起的城市化失地农民,是最近几年才受到关注的对象,学界和社会分析较多的是失地农民的利益与基本保障问题。政府关注的也是当前失地农民的就业安置与基本生活保障,如,2004年常州出台了《常州市征地补偿和被征地农民基本生活保障试行办法》(常政发〔2004〕68号,以下简称《办法》)。而失地农民人口对城市发展的影响方面的研究很少。实际上,就失地农民自身而言,在《办法》出台前,仅获得基本居住补偿与并不多的现金补偿款,缺乏以后的生活保障。《办法》出台后,其基本生活保障得到了保证。《办法》将被征地农民划分为4个年龄段:16周岁以下(未成年人);女性16—45周岁,男性16—50周岁(有劳动能力、较易就业);女性45—55周岁,男性50—60周岁(有一定劳动能力但就业相对困难);女性55周岁以上,男性60周岁以上(养老年龄)。“第十七条 被征地农民基本生活保障资金专户由被征地农民基本生活保障个人账户和社会统筹账户组成。个人账户由80%的土地补偿费和全部的安置补助费组成”,“第二十条 征地时未满16周岁的实行一次性补偿,发给一次性生活补助费。一次性生活补助费标准最低为:一类地区6 000元,二类地区5 000元。年满16周岁的,纳入城镇就业和社会保障范围。未成年的孤儿和丧失劳动能力的残疾人员符合城市低保条件的直接与城市救济标准接轨,享受城市最低生活保障待遇”。这仅仅是标准较低的基本生活保障,尤其是征地时未满16周岁,正处于教育发展阶段,其教育费用是一笔较大的开支。就常州市而言,失地农民规模近60万人,约占户籍人口的16.7%。这是一个不小的规模,而且只是个粗略的估算数据,到底有多少,是否有统计?每个年龄段的人口的基本补偿与生活保障费要多大规模资金?他们的长期就业保障如何解决?子女教育费如何解决?这一系列问题对经济发展、社会管理等带来的影响,并不亚于流动人口带来的挑战,可能比流动人口管理更复杂,将成为城镇管理中的另一难题。

本文对城市新增人口作了比较粗略的探索性分析,初衷是能引起更多人对失地农民群体的关注,因为该群体可能对城市经济社会发展的潜在影响更深刻。

[参考文献]

[1]中国社科院.《2010年城市蓝皮书》发布暨中国城市发展战略转型高层论坛[EB/OL].(2010-07-29)[2011-11-06].http://www.cass.net.cn/file/20100729277339.html.

[2]蒋丽娟,谢韵.失地农民专场招聘[N/OL].常州晚报,2008-09-08(A6)[2011-11-06].http://epaper.loone.cn/sitel/czwb/html/2008-09/08/content_125213.htm.

[3]董小俊.溧阳十万农民变工人[N/OL].常州日报,(2007-12-06)(A2)[2011-11-06].http://epaper loone.cn/sitel/czrb/html/2007-12/06/content_24340.htm.

[4]万巍芽.新北区多管齐下,把被征地农民一步“送进城”[EB/OL].(2009-01-08)[2011-11-06].http://epaper.loone.cn/site1/czwb/html/2009-01/08/content_164931.htm.

[5]谈玉祥,李邢飞.执政理念促创新 科学谋划见实效——常州市武进区被征地农民基本生活保障工作纪实[EB/OL].(2009-09-03)[2011-11-06].http://su.people.com.cn/GB/154687/154728/9988987.html.

[6]许燕,杨赟,韩晖.天宁区被征地农民并轨保障全覆盖纪事[EB/OL].(2009-01-08)[2011-11-06].http://news.cz001.com.cn/2009-01/08/content_155491.htm.

[7]赵钟会,刘智永.金坛失地农民喜获征地保障[N].江苏经济报,2011-04-20(A2).