高校思想政治理论课教学中的美学运用

2012-03-19丁枫

丁枫

(常州工学院思想政治理论课教学部,江苏 常州 213002)

近年来,各高校为落实《高校思想政治理论课课程建设标准》,确保思想政治理论课(以下简称思政课)建设可持续发展,切实提高高校思政课教学的效果,一直在进行持续的改革和探索。一方面,思政课要求理论联系实际,紧密结合改革开放和现代化建设实际,联系大学生思想实际,直面社会热点难点问题,有针对性地解决学生的深层次思想认识问题,不仅要让学生懂得理论,还要让其收获思想和方法;另一方面,思政课教学面临种种问题,如数百人的大课难以实现师生互动,学生有厌学应付的情绪,等等。但是笔者认为,只要思政教师全心投入和真情付出,并运用可行的方法,这一困境完全可以得到改观。本文将结合课堂教学实践,阐述在教学环节中如何综合运用美学的手段增强教学的有效性,即在思政课中充分体现形式之美、逻辑之美、人格之美和人文之美。

一、思政课的形式之美

高校思想政治理论课教学中,以《思想道德修养与法律基础》(以下简称“基础课”)为例,笔者尝试将每周2~3学时的课时单元演变为一个主题明确、内容完整的专题讲座,每次讲座以教材内容为主线,既连贯又相对独立;讲座运用多媒体形式,即使延续两个半小时不间断,学生也不致疲劳。这样对学生而言,每周不是简单来听课,而是会期待一个丰富的人文学术讲座;对思政教师来说,这不是简单授课,而是以学术讲座的要求来完成教学,无疑要求更高、付出更多。从教学实践的效果来看,富有形式之美的理论讲座得到了学生普遍的认可和肯定。

多媒体教学早已被广泛运用,通过视频、图片、音乐、文档等多种形式,以更为直观形象的方式,大大增强了课堂教学的信息量和吸引力。但是教学实践中,由于课件制作的工作繁杂,制作不恰当就会出现设计单调、文字偏多的问题,多媒体不能全面体现视听功能。同时,由于生硬地套用、依赖课件,还大大局限了教师的思维和课堂互动。因而,要真正发挥多媒体教学的优势,关键在于如何恰如其分地将“美”引入教学中。

美不是单一的存在,美存在于一个多样统一的协调之中,比如色彩、线条、声音、比例、节奏、韵律等张弛有度的有机结合,美的多样性能激荡心灵。美不是目的,美不直接创造价值,而是个体通过审美体验产生愉悦、共鸣、持续的回味,从而令人受益。因此,教师在设计运用多媒体手段时,要让学生多感官参与教学。

第一,视觉感染。课堂教学中,视觉效果是通过文字、画面来实现的。课件不是讲稿或教案的翻版,演示中如充斥大量文字其效果自然很差,相反,用简洁突出的标题文字设计(可选择采用艺术字体)则会留下较深刻的视觉印象;同时,恰当的图表、图片和视频的链接插入,既丰富了视觉效果也增强了说服力。视觉思维相对于文字思维,是一种感性思维,但却能更直接地触动心灵、启发思考。需要注意避免的问题有:过于花哨的设计、画面切换与讲授不能同步、图像素材选择不精与内容脱节,以及课件容量过大、忽略重点等等。在教学中教师的思路始终是主线,视觉效果只起辅助作用。

第二,听觉感染。声音的美感包含了音准、音调、节奏、感情等诸多要素,悦耳的富有美感的语言表达是课堂形式之美的重要一环,因而教师要有针对性地提升自身的声音形象。背景音乐基本被忽略,笔者长期尝试在“基础课”的讲座中适时配以古典音乐,无论是西洋乐如柴科夫斯基、肖邦、贝多芬的乐曲,还是用中国的古琴、古筝演奏的乐曲,不但不会削弱理论教学,相反,能起到调动情绪、加强听觉记忆的良好效果。

可见,思政课的形式之美是有效地将文字、声音、图片、音频、视频完美结合。要让学生领悟到艺术之美,思政教师自身的艺术修养是前提和基础,教师应尝试不断开发课堂教学形式之美的诸要素,使课堂教学富有综合的艺术感染力。教师积极的作为将赋予原本枯燥的理论以美感,由此调动学生的学习兴趣,提高学生的记忆效率和理解程度。

二、思政课的逻辑之美

长期以来,对于高校思想政治理论课存在一种偏见,即思政课教学照本宣科,空洞说教,枯燥乏味。许多学生怕听理论,许多教师也怕讲理论。因为理论确实不容易讲好,特别是思政课的理论,它是高度概括性的、抽象性的一整套观点和原理的系统组合。正因如此,挖掘思政课教学的逻辑之美才显得尤其重要。如果课堂教学形式体现感性美,那么思政课的理性美则在于教学中蕴含的思维与逻辑之美,即做到说理清晰,启发思辨。

思想政治教育的目的是对学生的思想进行引导、疏通和升华,但是其手段和途径不能仅靠说教、灌输或强迫,而是需要引导学生进行理性的思考、理性的判别,从而既能让学生对思想性内容理解得更加深刻,也能拓展学生的理性思维能力。因而思政课是帮助大学生提升理性思维的最好契机。例如,在讲解科学发展观理论时,既要合理地运用论据进行推理论证,又可以启发学生质疑在生活中存在的不符合科学发展观的现实问题,以求真求实的科学态度和实证批判的思维方式更深入地理解理论,并洞察与发现理论的美。

思政课还是培养大学生理性批判能力即批判性思维的有效途径。大学生在思维能力方面普遍缺乏说理、质疑与创造的思辨能力。因此思政教师的教学不应是简单灌输,而应是推理论证、探讨启发。理论本身不是一成不变的,理论不是空泛于现实之外的,要引导学生关注现实,学会提问,质疑理论,在思辨的快乐中发掘思想之美。例如,围绕社会主义法治观,可以通过系列的案例讨论,启发学生思考实体正义与程序正义的关系,并进一步思考如何通过法治的实现来维护公民权利。

在思政课堂上,面对一个个看似简单的观点教师若能引导学生挖掘出其中的思想意味,并通过历史、现实的实例进行理性的思考,学生就会不由自主地被理论所吸引。不仅如此,思维能力的拓展也可以进一步延伸到学生的大学生活的各个层面,学生甚至会对人生进行一种全新的、包容的和开放的思考。这样,学生在学习思政课时就不是停留于简单表层,而是有了更为深刻的理性思考和理性认同。思维方式的改善能更长久地激发学生不断进行自主学习和自我教育,这种思维感染必将具有深远的启迪作用。

三、思政教师的人格之美

通过增强教师的人格魅力,以提高高校思政课的教学效果,这一点已经成为共识。“亲其师,信其道”,高校思政教师除了应具有专业学识魅力之外,其个性人格魅力同等重要,因为言传身教的师者个性对于学生的大学生涯,乃至对于学生的一生都有着积极的影响。在长期的教学实践中,笔者对于人格魅力在教学效果中的影响,由自发的“无意识教育”实践到自觉的反思、运用,并从学生的积极反馈中进一步探索总结,认为思政教师的人格魅力对于学生的人格感染,体现在教师自身的言行仪表、精神气质、人生态度、志趣创意、学思历程等诸多方面。

第一,仪表仪态、精神气质、情感态度的感染。教师应以得体、优雅、美好的形象出现在课堂上,不论在仪容形体、服饰搭配、行为小节等细微处,还是在教养、性格、情感、品位、价值观等综合状态方面,表现出一种具有健康活力、懂得时尚、热爱生活、富有审美情趣的个性形象。同时,教师的人文情怀对学生也有着重要的影响,体现在法理意义上的公民素养、道德层面上的诚信意识以及心灵层面上的爱的能力。思政教师如果不能在这些方面身体力行,那么理论教学永远是苍白无力的。因而,要在学生中传播真善美爱,教师的身教重于言传。

第二,志趣、爱好、创意的分享。思政教师不可能都是全才通才,但个人独特的爱好和志趣在课堂教学中同样可以影响学生。这种分享会让学生感受到政治老师的趣味,一个有趣的生动的丰富的人,必定能得到大学生的认同和喜爱,也才能给学生带来影响力。阅读、音乐、电影、旅行、运动,无论何种方式,唯有自身丰富的体验才能给予学生“养分”。

第三,学思历程、精神思想与社会实践的分享。高校思政教师的学科专业背景并不单一,哲学、政治学、法学、心理学、社会学等丰富多样,而每位教师也各有不同的学思历程,有的还有过其他的职业经历,因此,教师如能结合教学内容,将个人的职业与学术生涯体会融入到课堂教学之中,比理论说教和泛泛举例要更具说服力。如笔者早年在教学的同时曾担任兼职律师,关于社会主义法治的思考与探讨在课堂教学中使学生深受启发。在互联网时代,网络平台是课堂教学的补充与延伸,高校思想政治理论课也不应只采用以往单一枯燥的课堂形式。思政教师要善于运用博客、空间、论坛,与学生分享个人的学思、实践,这样才能有效地拉近与学生的距离,发挥积极的影响力。

教师要想拉近与学生的情感距离,必须提升自身修养和人格魅力,这也是提高思想政治教育理论教师“师德”的一个重要方面。

四、思政课内容的人文之美

随着我国市场经济的发展和思想价值观的多元化,人文精神流失成为普遍的忧虑,而大学不只具有人才培养、科学研究、服务社会的一系列功能,也承担着孕育人文精神的重任。人文精神是大学文化价值的核心和灵魂,思想政治理论课在人文教育这一时代大课题中的位置理应是首要的。

“人文”与人的价值、人的尊严、人的独立人格、人的个性、人的生存和生活及其意义、人的理想和人的命运等等密切相关。它是人类信念、理想和道德等精神品格的结晶。高校开设的4门政治理论课分别从人格修养、历史观、理论体系、哲学基础全方位地对大学生进行思想政治教育。如何以理论打动学生说服学生?笔者认为在教学内容中应充分体现人文之美,以真、善、美、爱的心灵感染,有效地提升思政课的实效性。

以“基础课”为例,提到“政治”,有相当一部分大学生的态度为“不感兴趣”、“不关心”甚至“排斥”,而这正是由于他们对“政治的本质”存在误解。课堂上教师应通过对历史与现实中存在的正反两方面的例证,揭示出政治本身既不是肮脏的,也不是干净的,只有从政的行为有美丑、善恶、净秽之分;而政治的目的就是实现事关公共生活及其引发之公共利益的公平正义,增进共同体的全体福祉;那么,政治只能是为了让所有的人更好地更有尊严地活在一起。从而进一步揭示出政治的尽头是同情心,政治的本质是仁爱。在公民社会中,个人的就是政治的,个人生活中无论经济、情感、价值实现,都与政治生活发生着主动或被动的关联。“基础课”通过富有人文启蒙的教学,积极引导学生将关心政治内化为对于追求真善美的审美需要。

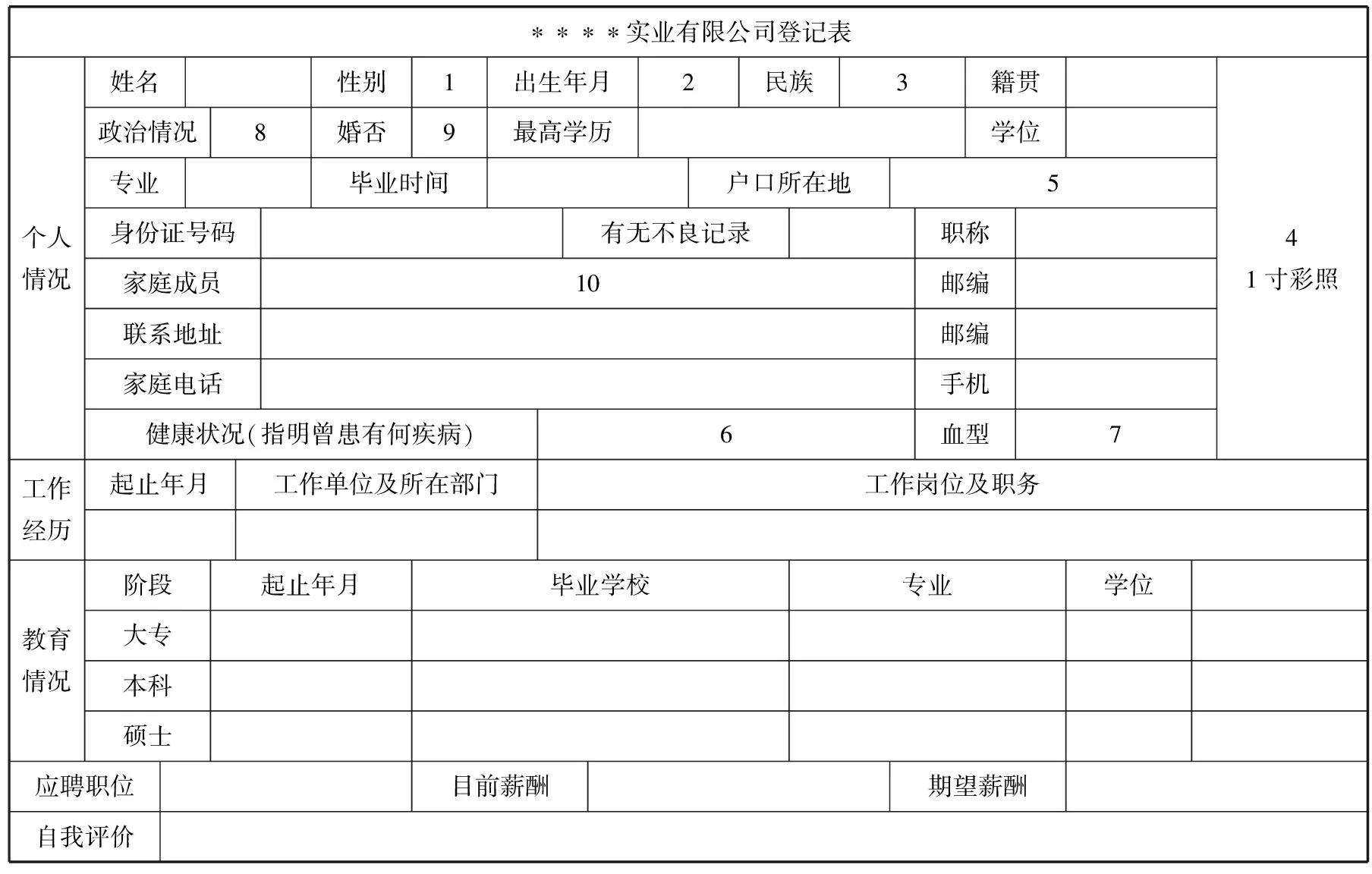

又如,在“基础课”的法律部分,在讲授公民的宪法平等权利的环节,笔者尝试了利用多媒体课件探讨就业招聘中的种种歧视现象,如《招聘登记表》中(见表1),1为性别歧视,2为年龄歧视,3为民族歧视,4为相貌歧视,5为户籍歧视,6为健康歧视,7为血型歧视,8、9、10则为身份歧视。通过课堂讨论,说明反就业歧视不仅是实现劳动者的平等就业权利的需要,也是切实保障公民宪法平等权利的需要。对照现实,“反歧视”依然任重而道远,大学生不仅要捍卫自身的尊严,更要有历史担当的使命感。强化法律意识与责任感理应是培育公民素养与人文精神的重要内涵。

表1 招聘登记表

笔者认为,凸显人文之美,提升公民素养,思政课将大有可为。胡锦涛总书记在党的十七大报告中提出“加强公民意识教育,树立社会主义民主法治、自由平等、公平正义理念”,可见基本的价值观培养也纳入了公民教育的内涵。“教育创造的是真善美的活人”(陶行知语),公民教育不是培养“完人”而是“全人”,一个具有独立思想和自由精神的人是美好的。课堂教学实践中,结合社会现实、书籍电影中的人物、事件,在审美与“审丑”中与学生一同探索人与自我、人与自然、人与社会的关系,思考理想、价值与信念,这样的思政课才能吸引大学生。

审美不仅是教学的重要手段,同时也将是人走向自由、实现自由的必经途径。马克思主义创造性地提出了人的解放与全面自由发展的理想和学说,人类解放即人的自由全面发展是马克思的最高的一以贯之的思想。通过自觉地不断地发现美、创造美,去实现个人道德、理想、价值观的追求,理应是高校思政课的目的。本文力图探索高校思政课教学的美学手段的运用,这不仅是为了提升“课程美誉度”的需要,更是提高教学实效性的需要和育人的需要。审美的形式服务于内容,形式中的点、线、色、形、音、韵无一不表现为内容的意义、情感、价值;而真、善、爱最终又通往一个目的地——美。

高超的教学艺术,不单单针对教育教学的过程,其实最大的艺术是教育者和受教育者之间实现心灵交流与充分的情感沟通,是受教育者心悦诚服地接受教育。使大学生从课堂教学中体验到了审美快感,进而自觉地追求美的理想,创造美的价值,这才是教育的真谛。教育并非简单地灌输知识,而是“当你把所学的知识都忘记之后所剩下的东西”(爱因斯坦)。

[参考文献]

[1]贺佃奎.公共政治理论课的审美化教学[J].南通大学学报:教育科学版,2006(2):77-80.

[2]张伟升.高校思想政治理论课多媒体教学应注意的问题[J].教育与职业:理论版,2010(19):165-167.

[3]谭亚莉.立足公民教育,整合“基础课”的知识教育与意识形态教育双重功能[EB/OL].(2011-02-23):http://jckjyw.cufe.edu.cn/ReadNews.asp?NewsID=376.

[4]邱柏生.试论思想政治理论课的综合教学实践[J].学校党建与思想教育,2010(1):14-16.