论葛中选《太律》的音韵学价值

2012-01-11张玉来

张玉来 戴 飞

一

葛中选(1577-1636),字见尧,号澹渊,云南河西人(今属通海县),万历二十八年(1600年)庚子科举人,历官嘉鱼县令、广西思恩知府、陕西苑马寺正卿等职,政声贤明。葛氏尤擅音律、诗画,博学多能。“澹渊公,生明季,甫三岁,能辨鸟音。少长,读书云峩石,九载始归。同里徐、耿两巡抚异之。万历间,以孝廉授湖广嘉鱼县,累官苑马寺卿。公之学首音律,次文艺,尤善诗画。自为诸生及服官,无日不披吟。综览群书,精易象周礼,作阴阳图,以六十四卦配为阴阳之声,与五音交而成《泰律》一书,精深奥衍,人鲜知者。其诗文皆载县志。画与董宗伯齐名,居八咏楼之一,墨牡丹尤见重于时。又善兵,仕粤屡著战绩,详在墓志中。金文毅额其庐曰‘绝学名儒’。……公居官二十余年,政绩遍湖浙黔粤秦陇间。归后仍养性云峩石,以山水音律自娱……”①[清]陈荣昌《太律》“跋”引葛中选九世孙葛振鹭所辑葛氏佚事,见《续修四库全书》第114册,上海:上海古籍出版社,1995年,第566 567页。葛氏传世的著作不多,见于著录的有《太律》(又名“泰律”)一书,另有散见于其他典籍的少量书画作品和诗文,其学术成就集中体现在《太律》一书中。

《太律》十二卷,外三卷,成书在明万历间。《太律》以乐律分析语音,以语音阐明乐律,二者互为表里。该书十二卷的内容是:卷一“太律音”、卷二“太律声”、卷三“太律直气位”,这三卷是三种结构不同的韵图;卷四“和音”,阐明“和音”的含义和类别;卷五“太律应”,阐明“应声”的含义和类别;卷六“太律分”,讲述各种分析语音的范畴,如“六气分”、“十八息分”、“四衡分”、“四规分”、“和音分”、“应声分”、“中声分”;卷七“太律数”,阐明乐律数;卷八“太律问”,以设问的方式回答有关语音、乐律的问题;卷九“太律正”,阐明乐律的构成;卷十“太律断”,是有关语音、乐律的析辨,如“候气断”、“四声分五音断”、“七音韵鉴断”等;卷十一“太律通”,讨论人体生理、自然现象、度量等与语音、乐律的关系,如“素门三阴三阳通”、“天六地五通”等,多为附会之说;卷十二“太律总”,总说“太律”的构成、语音的生成机制等等。

《太律》以乐律切入语音分析,但乐律离不开声音,声音离不开文字,文字离不开字音。所以,葛氏书中列有三种字音表(前三卷),以配合他的乐律体系分析,实际主要是讲述语音的著作。焦竑为《太律》题辞称:“见尧独援《周礼》,以为阴阳之声与五音相交,恰足以括天下之声,而开合平仄一一消归有伦。”①[明]焦竑:《太律》“题辞”,见《续修四库全书》第114册,第394页。

《太律》的学术价值主要表现在两个方面:一是分析了语音的构成成分,设立了语音分析范畴;二是葛氏运用其语音分析理念,制作了当时汉语官话的韵图(音节表),描写了一个完整的明末官话语音系统。本文拟从这两个方面勾稽葛氏有关音韵研究的成就,揭示《太律》的音韵学价值。

二

作为明代著名的乐律家,葛氏对当时的汉语语音有着十分细微的体验。如卷十一的“声主舌说”:“不知声音妙用,惟有一舌,彼牙齿腭龈皆舌转便之地。唇喉会为口体,应舌出声,而实非牙齿之列也……赞曰:‘大哉,舌乎!可伸可缩,可偃可仰,可动可静,可大可小,可曲可直,可锐可圆,游于牙齿唇喉之中,而无所碍;行于龈腭悬雍之间,而各有节。有舌端、舌头、舌腹、舌本之用,而不滞于一。又能应口窍之开合,以为气之迎随,而无穷之声音出焉。’”②[明]葛中选:《太律》卷十一,见《续修四库全书》第114册,第511 512页。这很符合现代语音学的生理分析。葛氏反复强调语音是“耳决之物”,强调口耳的重要性,说明葛氏有很强的语音审辨能力。他说:“选于童年即受声学,冥心体究”,“过耳皆乐,出口皆声”,③[明]葛中选:《太律》卷十二,见《续修四库全书》第114册,第512页。这说明他于音律有着极高的天分。他对汉语语音的分析和体验,代表了那个时代的语音研究水平。

葛氏以自己的乐律理念为汉语语音的分析设定了许多分析范畴,这些分析范畴集中体现了他的音韵研究特点。

(一)关于声母的分析

1.“正声”与“侧声”:葛氏把声母分为“正声”和“侧声”两类,用乐律的十二律比附传统的三十六字母。其对应关系如下表(据卷二、卷六作):

正声侧声黄钟 大吕 太簇 夹钟 姑冼 中吕 蕤宾 林钟 夷则南吕蕤宾 无射 夷则 太簇 姑冼晓匣 端〇 透定 见〇 溪群 照床知无射应钟澄穿彻审禅日 〇来 〇泥娘影喻疑帮並滂 非明敷微奉精〇 清从 心邪 〇〇

他把见、影、端、照、知组称“正声”,帮、非、精组称“侧声”。他对“正声”和“侧声”及其区别作了具体解释,指出:“黄、大、太、夹、姑、中、蕤、林、夷、南、射、应,气皆正出,正声也,本也。宾、则、无、簇、冼、,气侧出黄、大间,侧声也,辅也。侧声分附于阳,如枝出于节”④[明]葛中选:《太律》卷六,见《续修四库全书》第114册,第455页。。

“正声止十,用有十二。其二为尼、为射,律数存之。审声与南、应相同,更无声可别,知其合也。为当其杪而缩也,则无二,侧声附之为枝,是其用亦十二矣。侧声有六,用仅于五。其一为〇,律母与切母俱不出,几于无声也。”⑤[明]葛中选:《太律》卷二,见《续修四库全书》第114册,第406页他认为,“正声”中夷则(即尼则)、无射没有相对应的声母,所以把夷则合入南吕、无射合入应钟。之所以不取消它们,是因为十二律之数不能少。他还认为,“侧声”中有一组是无声的〇,没有音节。这一组〇声母纯粹是为了凑够六之数,以便把声母组总数定为十六。

葛氏在卷六中把十六类(实仅十五类)声母又分作根、干、杪缩、枝四类和阴、阳两大类。所谓根、干、杪缩、枝没有什么深意。阴阳之分据清浊不同,凡有清浊对应或只有浊母的称为阳,只有清母的称为阴。葛氏强调阳“审上下声”,即清浊是平声分“上下”,即阴平、阳平的标识。他还把声母分为不同的“息”,共有十八息,实际只有十六息(“息”的解释见下)。他保存了全浊声母,并把所有全浊声母与相应的送气清音相配。全浊声母只列在平声之字内。他还把三十六字母里部分不送气与送气声母合并:照知与穿彻、帮与滂、非与敷为一类。次浊的明微奉、泥娘、禅日合并为一类,共二十五声类。他还用“〇”表示空位,以此配合端、见、来、泥娘、精母,表示它们也应该有相应的浊音或清音(即为“虚类)。

葛氏将三十六字母与律名配合而构成了十六组声母系统,如下表(据卷六作):

正声侧声钟 吕太夹姑仲蕤林尼射宾无则簇洗晓匣 端〇 透定 见〇 溪群 照床知精〇 清从 心邪 〇〇根 根 根 根 干 干 干 干杪缩杪缩枝 枝 枝 枝 枝澄穿彻审禅日 〇来 〇泥娘影喻疑帮並滂非明敷微奉阳 阴阳阴阳阴阳阴阳阳阳阳阳阳阳初息 二息 三息 四息 五息 六息 七息 八息 九息 十息 侧初息侧二息侧三息侧四息侧五息侧六息

葛氏的这种声母归并不完全符合语音实际。他根据十二乐律理论,必须要把声母分成十六类,每类必须分成清浊两组。因此,在分析《太律》声母时不能机械地看待他的归并,需要根据韵图实际作出分析。

2.“疾”与“迟”:葛氏以“疾”来表示清音,用“迟”来表示浊音。在韵图中用“〇”表示疾,用“●”表示迟,并在晓母和匣母处用圈内包“疾”和“迟”字提示。

3.“息”:葛氏在卷六里有“十八息分”,是描写声母类别的。他一共列有十八息,由十二正声加六侧声构成,正声中夷则、无射没有相对应的声母,所以实际只有十六息。

(二)关于韵母的分析

1.“音”:葛氏在卷一中说:“音实有六,厥用惟五,其一以为和。淮南言其义矣。古今未能别出,今并谱之。立音为华,视五音如黑白可辨,用则名为和,实五音之中也。阳之静专,阴正翕也。于时为抟圆,宫得为长,华纽角以和于中,中各具四规、四衡。其步皆减半为节,是体圆而用则方也。”①[明]葛中选:《太律》卷一,见《续修四库全书》第114册,第397页。可见,“音”就是韵母,用乐律的五音表示。五音加上他分出的华音,即得宫、商、角、徵、羽、华六大类。这六大类韵母是他比合乐律所得。

2.“和音”:葛氏在卷四和卷六里论述了什么是和音以及和音的类别。葛氏指出:“和,音之和也,气之中也。于吹窍为气,回衍之中也……故于音为比也。每一和辖宫商角徵羽五音,内和内,外和外,无一或差,每一音具六十四和,十六之,共具一千零二十四和。”②[明]葛中选:《太律》卷四,见《续修四库全书》第114册,第426页。还说:“六气,一气也。气有振荡,回薄于中。中音偕来,是为和音。华为下中,适当其分也。以六合步之,华有形声,为音之列。以五音求之,华为和音,与音偕俱,各以二转,二比四规、四衡别之,计一千零二十四位,有一千零二十四和声。每五音而一和,如影随形,无一或爽。如中规平衡,车为华音之吸阳,叉为华音之呼阴,车为称车和、昌车和、〇车和、鸱车和、抽车和五阳音之和,又为瞋叉和、梴叉和、超叉和、钗叉和、〇叉和五阴音之和。比而求之,无音无和也。”③[明]葛中选:《太律》卷六,见《续修四库全书》第114册,第453 454页。在葛氏看来,作为六音大类时,和音是两种不同的单元音韵母,即遮和麻类,这时应称为“华音”。这两类韵母又是其他所有韵母的主要元音。“和”有拼合为韵的含义。比如,“称车和、昌车和、鸱车和、〇车和、抽车和”由和音韵母“车”构成,“瞋叉和梴叉和超叉和钗叉和〇叉和”由和音韵母“叉”构成。

3.“应声”:葛氏在卷五和卷六里论述了什么是应声以及应声类别。“应声”本是应钟类的影疑喻声母,即零声母。他说:“应,言之永也,响之答也。于吹窍为气,回薄之余也……故于律为声之竟也。每一应辖正侧声一十有五,内应内,外应外,无一或爽。每音具六十四应,六之,共具三百八十四应,阴阳位置与卦爻訢合,此真韵也。”④[明]葛中选:《太律》卷五,见《续修四库全书》第114册,第430页。这是把应声看作是零声母韵母。他还说:“每十五而一应,如影随形,无一或爽。如宫之外转昌规平衡,因为应钟之清阳,寅为应钟之浊阴。因为欣因应、丁因应、听因应、巾因应、钦因应、嗔因应、〇因应、〇因应、〇因应、宾因应、〇津因应、亲因应、辛因应、〇因应一十五阳声之应。寅为行寅应、〇寅应、庭寅应、〇寅应、勤寅应、神寅应、人寅应、粦寅应、宁寅应、〇寅应、民寅应、〇寅应、秦寅应、饧寅应、〇寅应一十五阴声之应。比而求之,无声无应也。”⑤[明]葛中选:《太律》卷六,见《续修四库全书》第114册,第454页。葛氏举的例子都是零声母韵母。按照他的体系,理论上有三百八十四个应声韵母,实际有很多是有音无字,即用〇表示。

4.“中声”:葛氏在卷六中对“中声”的解释很混乱,可见“中声”并不是一个明晰的概念。

5.“气”、“六气”:“气”是《太律》一书的重要范畴。葛氏在卷八里说:“声也,气也。”①[明]葛中选:《太律》卷八,见《续修四库全书》第114册,第472页。这里所谓的“气”就是声音。他在韵图里把“气”又专用来分析韵母,“气”又分为宫、商、角、徵、羽、华(和)六种,并说“宫音气沉”,“商音气浮”,“角音气上”,“徵音气畅”,“羽音气郁”,“和音气散”②[明]葛中选:《太律》卷六,见《续修四库全书》第114册,第448 451页。。葛氏所谓的“气”,不过是他对韵母的感知,不必深究。“六气”各包括若干韵母,如《太律》卷六的“六气分”说:“宫音一,其气沉,其体柔,其翕,其性重,其情思,其色黄……括时韵之登等嶝蒸拯证侵寝沁东董送宋钟肿用江讲绛一十九韵及无字声,共五百一十二分”③[明]葛中选:《太律》卷六,见《续修四库全书》第114册,第448页。。

6.“内运”、“外运(二转)”:葛氏把把六气韵母又各分为内运和外运两种,在卷一直气图中又称为入运和出运,共十二大类韵母。所谓内运(入运)、外运(出运)是就韵母的特点讲的,如ə η类韵母是内运,ə n类韵母是外运,o类韵母是内运,au类韵母是外运。

葛氏的内外运划分的标准并不统一,有时指韵尾的区别,有时指主要元音的区别,有时又把内外运称为二转等等。他的内、外运称呼则由早期韵图的内外转借用而来。

7.“四规”:葛氏用正、昌、通、元表示四呼,称为“四规”。他说:“四规者,匡廓中气之翕辟也。正规者,本气之最大,一动而约半为昌规,再动而约半为通规,再动而约半为元规。四规以横为则,口之充诎应之,如商之大吕,其四规单、颠、端、〇也。单、颠、端、〇皆舌点前齿,但单则张口点齿,颠则解口点齿,端则合口点齿,〇则撮口点齿,相次而翕,以成四规。音皆谐叶,此自然之数也。余可类推。”④[明]葛中选:《太律》卷八,见《续修四库全书》第114册,第474页。他把正、昌、通、元又标为张口、解口、合口、撮口,大类于现在所讲的开口、齐齿、合口、撮口四呼。

(三)关于声调的分析

葛氏用“四衡”表示声调。他说:“一息四衡,以息之长短为疏密之节,直之度也,主声与音为交。”又说:“平为伸之伸,其气平形行最长……上为伸之缩,其气中长,减平之半……去为缩之伸,其气短长,减上之半……入为缩之缩,其气促长,减去之半……”⑤[明]葛中选:《太律》卷六,见《续修四库全书》第114册,第453页。葛氏称四声为四衡,强调“四衡以规为则”,把四声(衡)与四呼(规)结合起来,亦即每呼都有四声。

(四)关于韵图的编排

1.“专气音”与“直气音”:葛氏做韵图的时候,又把“六气”分为“专气音”和“直气音”。我们观察他所谓的专气和直气,只是韵图中韵母排列的次序不同。卷一、卷二两图是“专气音图”:卷一以韵母为序,卷二以声母为序;卷三是“直气音图”,跟卷一一样以韵母为序。卷一与卷二只是排列方式不同,可以不论。卷一与卷三比较,可以发现韵图的排列方式不同(据卷一、卷三作):

专气与直气的最大不同是开头的韵图包含的韵母不同,专气宫音以鼻音韵母(阳声韵母)ə ŋ、ə n类开头,直气宫音则以阴声韵母au、o开头。

2.填字:葛氏韵图对所填音节字也有讲究。凡是没有音节字的位置为了表示有此音,常常借用同部位的字,字外加圈表示,这些字都是上去入声中的全浊声母字;确实无字的音节位置则用空圈“〇”表示。

(五)其他语音范畴

1.“比”:葛氏在卷六说:“以五音求之,华为和,音与音偕俱,各以二转,二比四规、四衡,别之计一千零二十四位,有一千零二十四和声……”①[明]葛中选:《太律》卷二,见《续修四库全书》第114册,第453页。由此可见,“比”就是拼合的意思。

2.音数:葛氏借用音律的范畴来分析语音。音律有定数,即有所谓五音、十二律等,因此该书中有许多与音律有关的数字,其中与语音分析有关的数字,关系到对语音系统的理解,类多难以殚述。比如(据卷七作):

含义内容二1二运,即内运、外运。2每一组声母分清浊两类,韵图中也标为一、二。四1四规,即四呼。2四衡,即四声。五1五音,即宫、商、角、徵、羽,用来标识韵母类别。

由上我们不难看到,在没有科学表音的时代,葛氏对汉语语音的感悟、分析、表述可谓使尽了浑身解数,达到了细致入微的程度。《太律》无疑是我国古典语音学的代表性著作。

三

《太律》除描述上述各种语音范畴之外,其主体框架则是三种排列形式不同的韵图。这三种韵图要达到的目标是一致的,就是要把当时的汉语官话音系充分表现出来,以便在乐律中能够使用正确的字音。

《太律》的三种韵图名称不同,声韵排列方式也有异。第一种韵图叫“太律音专气音”(卷一),第二种韵图叫“太律声专气声”(卷二),第三种韵图叫太律直气位(卷三)。这三种韵图落实了葛氏的语音分析范畴及其语音、乐律思想,表现了明末汉语官话的音节结构。我们且以第一种韵图为例,来看看葛氏的韵图设计。

第一种韵图共有12张音节表,分别是:专气宫音内运第一ə ŋ类;专气宫音外运第二ə n类;专气商音内运第三aŋ类;专气商音外运第四an类;专气角音内运第五o类;专气角音外运第六au类;专气徵音内运第七i/u类;专气徵音外运第八ai类;专气羽音内运第九ə u类;专气羽音外运第十ei类;专气华音内运第十一ə类;专气华音外运第十二a类。下面是一张专气商音外运第四的实例图(据卷一)。

专气商音外运第四(从右到左)

这十二张图的基本框架是每一张图包含一类韵母,表右表示四呼,每一呼又分四声(据上图作):

正音开之开张口平上去入昌音开之合解口平上去入通音合之开合口平上去入元音合之合撮口平上去入

表头和表脚列出的是声母类别。表头重在表示清浊,〇清,●浊。一、二的分别也是清浊的不同。表脚则是具体的声母类别,用的是三十六字母。

表头(据上图作)

●〇 ●〇 ●〇 ●〇 ●〇 ●〇 ●〇 ●〇 ●〇 ●〇 ●〇 ●〇 ●〇 ●〇 ●〇 ●〇射应二一冼簇则无 林蕤仲姑夹太大黄二一 二一 二一 二一 侧声 宾二一射应二一尼南二一 二一 二一 二一 二一 二一 二一 二一 二一正声

表脚(据上图作)

应无钟射姑洗 太簇 夷则 无射蕤宾 射无钟应则夷吕南林钟蕤宾 仲吕 姑冼 夹钟 太簇 大吕 黄钟律母喻影疑邪心 从清 〇精 明非喻影微敷奉並帮滂 疑 泥〇娘来〇禅审日床照澄知彻穿群溪〇见 定透 〇端 匣晓

心邪母左有一组声母是空的,没有音节出现。表最左无射应钟组声母影喻疑母的音节字,表示这是该图的基本韵母。

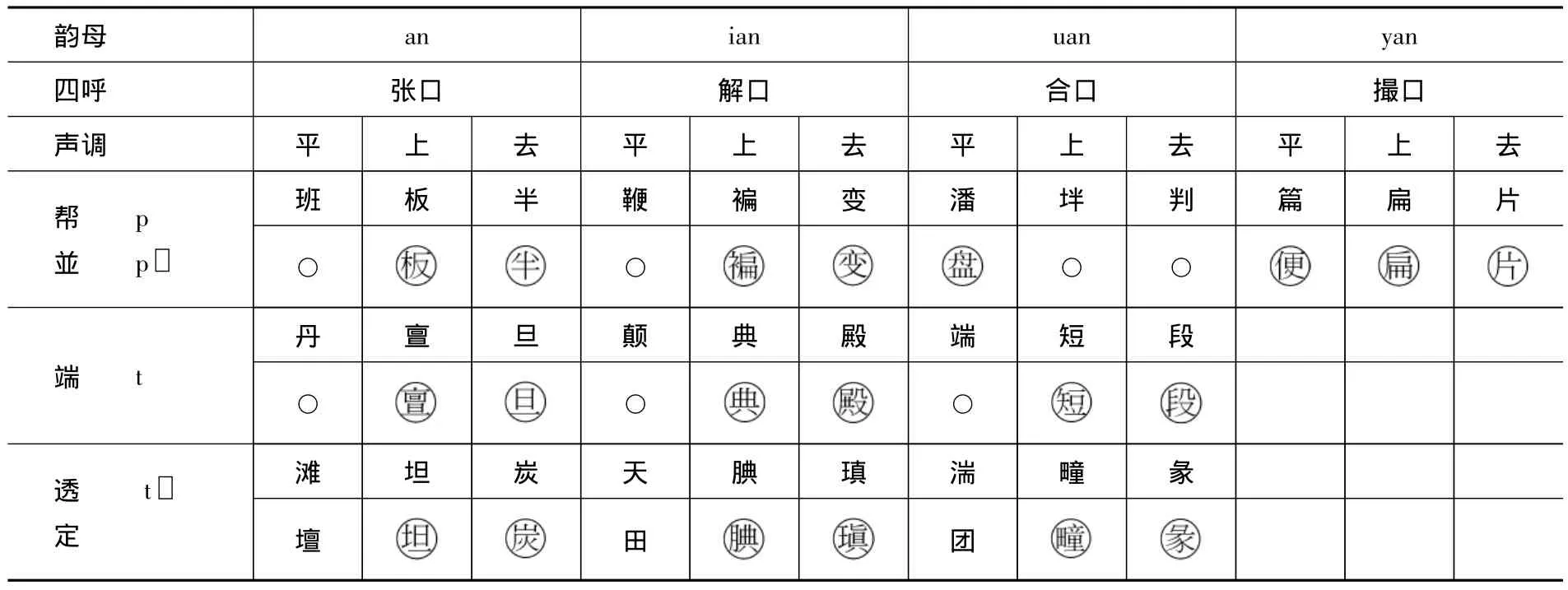

我们把上面的韵图稍作变更,改编成现在新式的音节拼合表,就发现这是一张an类韵母的声韵调音节拼合表。限于篇幅,这里仅以p、p‘、t、t‘声母为例作成下图:

专气商音外运第四(据上图改作)

表内显示,除了平声的全浊声母字,其他全浊声母的字皆借用同部位的清声母字,并用〇号圈起,表示实际并无此音。这说明,在葛氏的观念里,全浊声母不过是阴、阳平的区分标志,实际语言当中并不存在全浊声母。因此,表内的全浊声母是没有语音价值的。

由于葛氏受声母有定数观念的束缚,他把帮並、非敷奉明微、照知穿彻床澄、审禅日当作一个声母处理,实际上这些声母都不止一个。这时,葛氏巧妙地借用韵母的四呼来区别上述声母的内部区别,如下表:

韵母an ian uan yan四呼 张口 解口 合口 撮口帮p並p▯ p p▯非敷奉 m明微 f v m m f v照知穿彻 t▯床澄 t▯▯ t▯ t▯▯ t▯ t▯▯审▯禅日 ▯▯▯▯▯

这样一来,所有的声母就都得到了充分的表现。

本文内的拟音是笔者对《太律》音系的拟音。据笔者分析,《太律》韵图记录的音系特点是:20个声母; 43个韵母;平分阴阳;全浊上声变同去声;入声独立成调;入声韵母混并于阴声韵母。关于《太律》音系的细节,限于篇幅,容当另文分析。这里要特别强调的是,《太律》据以描写的音系是明末官话系统。《太律》卷八:“若五土之乡谈、九夷之通译,与夫声歌之艳送衮叠皆出入用之,第无字可谱耳,不可谓非天地之正音也。夫中国同文而有乡谈,不可从也。”①[明]葛中选:《太律》卷八,见《续修四库全书》第114册,第481页。

《太律》的韵图忠实于现实语音,把这三种韵图加以解析,就可以勾稽出明末官话的语音系统。这是《太律》留给我们的一份珍贵的语音史材料。

综上,无论从语音描写还是音系分析的角度看,《太律》在音韵学史上都具有重要的、不可忽视的学术价值。