“魏晋风流”下的两晋妇女

——以《晋书·列女传》为主要例证

2011-10-15邢培顺

邢培顺

(滨州学院中文系 山东 滨州 256603)

早在《周易》中,妇女在社会中的地位和作用就已被确定为“女主内”、“在中馈”,西汉刘向的《列女传》,则把妇女的地位和作用界定为“相夫教子”,但直到此时,人们仍然十分重视妇女在社会政治生活和日常生活中的作用,所谓“礼教”在思想观念和日常行为上对妇女的束缚还比较少。刘向的《列女传》虽然已经提出一些约束妇女的教条,如“三从”、“七出”等,但这些教条那时尚处在思想家的理论著作中,并没有真正成为妇女的行为规范。刘向对妇女提出的行为规范,基本上还是儒家传统道德的大框子。如《列女传》用大量的篇幅赞扬妇女用她们的美德和智慧帮助她们的夫君励精图治,使国家兴盛强大,这在后世则被认为是妇女干政。时至东汉,由于统治阶级有意识地加强对人们思想意识的控制,更由于此时随着儒学的极度兴盛,儒家思想观念和礼仪道德进入社会的各个层面,儒家礼教对人们的思想意识和日常行为的约束大为加强,对处于社会底层的妇女的束缚则尤为严重。以班昭的《女诫》为标志,“卑弱”、“顺从”成为妇女最受颂扬的美德,《后汉书·列女传》所载录的妇女,便充斥着对“妇道”、“柔顺”和“节烈”的称美和宣扬。

东汉末期,随着经学的衰微,作为主流意识形态的儒家思想体系趋向解体,老庄道家思想流行开来。受其影响,出现了一个个体觉醒、人的主体精神大张扬的社会思潮。特别是玄学形成以后,人的主体意识更加自觉,个性得到充分的张扬。正始名士、竹林名士、中朝名士,越来越放纵,于是形成了所谓的“魏晋风流”。牟宗三先生说:“风流者,如风之飘,如水之流,不主故常,而以自在适性为主,故不着一字,尽得风流。”[1]玄学盛行所带来的直接后果之一便是人们蔑弃礼法,顺乎自然,适情任性的人生观和行为方式的形成。受这种时代风气影响,女性的思想心态和行为方式也发生了较大的改变,相应的,人们对女性的评价标准和欣赏角度也发生了很大的变化,在中国妇女文化史上,形成了一道亮丽的风景。以下,将以《晋书·列女传》为中心,结合《晋书·后妃传》、《世说新语·贤媛》及其他有关史料来揭示两晋这个特殊历史时期女性的心理状态和行为方式。

一、重视个体意志的自由表达

汤用彤先生说:“汉代之齐家治国,期致太平,而复为魏晋之逍遥游放,期风流得意也。故其时之思想中心不在社会而在个人,不在环境而在内心,不在形质而在精神。”[2]魏晋人相信人性自足,看重个体的价值,他们在个性的显扬和主体意志的表达方面,近乎极致。受时代风气影响,魏晋妇女在思想观念和行为方式上也比较通达、开放。在中国妇女文化史上,魏晋妇女最惊世骇俗、最引人注目的是她们对自我意志的自由表达。如《晋书·列女传·王浑妻钟氏》:

既适浑,生济。浑尝共琰坐,济趋庭而过,浑欣然曰:“生子如此,足慰人心。”琰笑曰:“若使新妇得配参军,生子故不翅如此。”参军,谓浑中弟沦也。[3]

王浑出自太原王氏,是当时的名士和重臣;钟琰出自颍川钟氏,是魏太傅钟繇的曾孙女。王、钟都是当时一流的大士族,钟氏开这样的玩笑,不仅没有受到社会舆论的指责,反而作为一种风流放达的风度而传颂,被刘义庆收入《世说新语·贤媛》。再看晋惠帝羊皇后。羊皇后出自泰山羊氏,晋惠帝贾皇后被杀,她继为皇后。在八王之乱中,她五次被立,四次被废,亲眼见证了西晋王朝的战乱和灭亡。洛阳沦陷后,她没于匈奴刘曜:

曜僭位,以为皇后。因问曰:“吾何如司马家儿?”后曰:“胡可并言?陛下开基之圣主,彼亡国之暗夫,有一妇一子及身三耳,不能庇之,贵为帝王,而妻子辱于凡庶之手。遣妾尔时实不思生,何图复有今日。妾生于高门,常谓世间男子皆然。自奉巾栉以来,始知天下有丈夫耳。”[4]

出身名门,贵为皇后,从封建礼教的标准来看,这当然可说是无耻之尤,但从一个女人的角度来看,这番话应该说是完全符合人情事理的。再一个突出的例子便是风流才女谢道韫,作为大家闺秀,竟公然表达对于夫婿的不满意,深憾于自己婚姻的不幸。

班昭在其《女诫·专心》中对夫妇关系有这样的说法:“《礼》,夫有再娶之义,妇无二适之文,故曰夫者天也。天固不可逃,夫固不可离也。行违神祇,天则罚之;礼义有愆,夫则薄之。故《女宪》曰:‘得意一人,是谓永毕;失意一人,是谓永讫。’由斯言之,夫不可不求其心。”[5]魏晋妇女似乎并不十分注重传统所谓“妇道”,在当时,离婚、再婚的情况相当多。妇女们保持自己的个性,看重自身的价值,不仅不刻意去取悦丈夫,甚至也不着意去讨好公婆及其他什么人。《世说新语·贤媛》载:“赵母嫁女,女临去,敕之曰:‘慎勿为好!’女曰:‘不为好,可为恶邪?’母曰:‘好尚不可为,其况恶乎!’”[6]她们不愿讨好谁,也不肯得罪谁;不想做什么好人,自然更不愿做坏人。总之,她们不想引起人们特别的注意,正如庄子所说的,为善无近名,为恶无近刑,以免招致别人对自己生活的干涉,她们只愿自自然然、平平淡淡地生活,做她们自己。

牟宗三先生说:“魏晋人在美趣与智悟上不俗,而在德性上却常是庸俗无赖的。”[7]魏晋的许多所谓名士,只求达生任性,不关心国家命运,不把百姓的生死放在心上,只关心家族的利益和个人的安逸享受,其中倾险贼害,甚至杀人越货者,实繁有徒,日常生活上寡廉鲜耻者,更是比比皆是。受这种社会风气的影响,当时的妇女,特别是上层社会的妇女,往往不顾传统的礼仪和他人的看法,任性而为,如西晋名臣贾充的两个女儿贾南风和贾午,一个骄淫凶暴,恣意妄为;另一个偷情赠香,罔顾礼仪,就不仅是家教的问题,也因为时代风气的影响。

二、看重才识和技艺

以老庄思想为主体建立起来的魏晋玄学,其中心观念便是自然主义,这种观念贯彻到精神领域和社会实践中,能够产生哲学和艺术,却不能够产生道德。所以在魏晋名士中,有一流的哲学家和艺术家,且往往有早熟的现象,而魏晋的政治则相对无序,不仅整个华夏民族处在分裂状态,而且一个国家内部也时常发生动乱。名士个体往往自私自利,寡廉鲜耻,背信弃义,甚至暴戾恣睢。由于自然主义取代儒家名教成为当时的主流意识形态,人们的世界观和价值观也发生了根本的改变,对人的评价标准和欣赏角度也与两汉有了很大的不同。牟宗三先生在谈到魏晋品评人物的理论著作《人物志》时说:“吾人可知《人物志》系统顺才性之品鉴,既可开出人格上的‘美学原理’与‘艺术境界’,复可开出‘心智领域’与‘智悟之境界’,唯开不出超越的‘德性领域’与‘道德宗教之境界’。从此可知《人物志》系统之限度,乃至整个魏晋时代之风气与特征,其特征即为‘艺术的’与‘智悟的’。”[8]的确,魏晋人在品评人才的时候,主要欣赏他的捷悟和术艺,而不太注意他的品行。这种品评人物的标准和风气,也影响到对妇女的评价,从《晋书·列女传》及《晋书·后妃传》来看,人们关注的重心,是妇女的聪明才识和神韵气度。如下表所示:

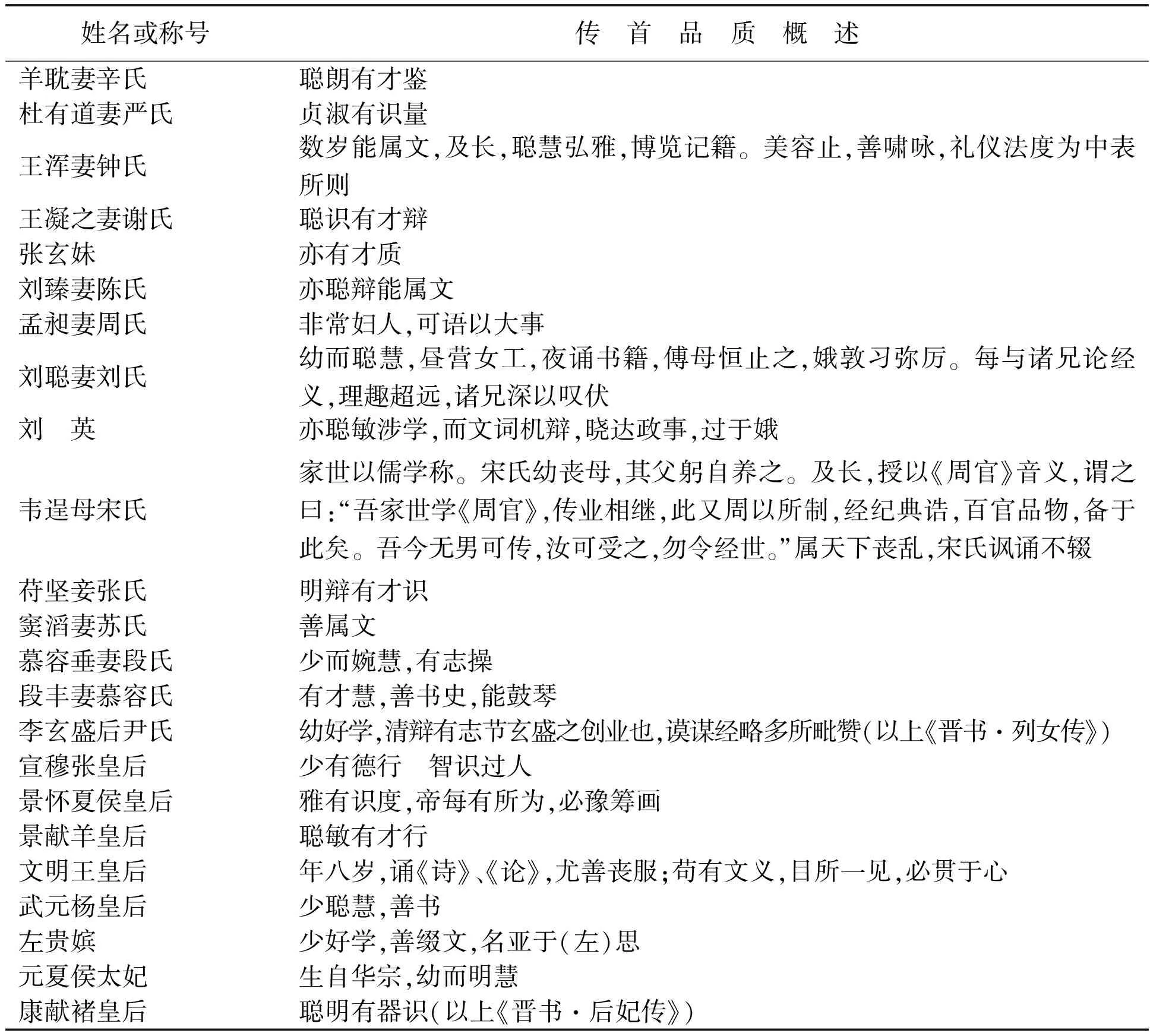

姓名或称号传 首 品 质 概 述羊耽妻辛氏聪朗有才鉴杜有道妻严氏贞淑有识量王浑妻钟氏数岁能属文,及长,聪慧弘雅,博览记籍。美容止,善啸咏,礼仪法度为中表所则王凝之妻谢氏聪识有才辩张玄妹亦有才质刘臻妻陈氏亦聪辩能属文孟昶妻周氏非常妇人,可语以大事刘聪妻刘氏幼而聪慧,昼营女工,夜诵书籍,傅母恒止之,娥敦习弥厉。每与诸兄论经义,理趣超远,诸兄深以叹伏刘 英亦聪敏涉学,而文词机辩,晓达政事,过于娥韦逞母宋氏家世以儒学称。宋氏幼丧母,其父躬自养之。及长,授以《周官》音义,谓之曰:“吾家世学《周官》,传业相继,此又周以所制,经纪典诰,百官品物,备于此矣。吾今无男可传,汝可受之,勿令经世。”属天下丧乱,宋氏讽诵不辍苻坚妾张氏明辩有才识窦滔妻苏氏善属文慕容垂妻段氏少而婉慧,有志操段丰妻慕容氏有才慧,善书史,能鼓琴李玄盛后尹氏幼好学,清辩有志节玄盛之创业也,谟谋经略多所毗赞(以上《晋书·列女传》)宣穆张皇后少有德行 智识过人景怀夏侯皇后雅有识度,帝每有所为,必豫筹画景献羊皇后聪敏有才行文明王皇后年八岁,诵《诗》、《论》,尤善丧服;苟有文义,目所一见,必贯于心武元杨皇后少聪慧,善书左贵嫔少好学,善缀文,名亚于(左)思元夏侯太妃生自华宗,幼而明慧康献褚皇后聪明有器识(以上《晋书·后妃传》)

包括附传在内,《晋书·列女传》共有传主38人,传记明标传主“聪慧有识”者有15人,占39.47%,而大量隐含此意者,如陶侃母湛氏、周顗母李氏等,尚不包括在内。从《晋书·后妃传》来看,东晋后妃的传记,强调其才识者渐少,可能意味着社会观念和社会风气的转变。晋代妇女的才识技艺主要体现在如下几个方面:

(一)见微知著,见识出众

具备这方面的品质不仅需要人的聪明智慧,更需要学问修养、对事物的敏锐洞察及准确地判断能力。在当时的女性中,这样的人物不在少数,如辛宪英凭曹丕的言行断言魏祚不得长久;许允之妻阮氏预知丈夫必及于祸,而二子平庸,必无性命之忧;严宪断定何晏、邓飏必败,不顾众人劝阻结婚傅氏;陶侃母湛氏卖发备馔,招待客人,为儿子出人头地铺设道路;孟昶妻周氏倾其资产帮助丈夫,并鼓励丈夫辅佐刘裕起兵讨伐桓玄;何无忌母刘氏断定刘裕必成,桓玄必败,劝勉儿子追随刘裕成就大事。《世说新语·贤媛》记载韩康伯母殷氏在偶然相遇之际便预言桓玄、桓亮叔侄将来必会作乱造反,可见其识见之卓特。《晋书·列女传·苻坚妾张氏》记载说:

坚将入寇江左,群臣切谏不从。张氏进曰:“妾闻天地之生万物,圣王之驭天下,莫不顺其性而畅之,故黄帝服牛乘马,因其性也,禹凿龙门,决洪河,因水之势也;后稷之播殖百谷,因地之气也;汤武之灭夏商,因人之欲也。是以有因成,无因败。今朝臣上下皆言不可,陛下复何所因也?书曰:‘天聪明自我民聪明。’天犹若此,况于人主乎!妾闻人君有伐国之志者,必上观乾象,下采众祥。天道崇远,非妾所知。以人事言之,未见其可。[9]

从张氏的言行来看,她不仅聪慧,而且有学养,有思想,有见识。对国家大事,她洞若观火。时代风气影响了妇女,在较为宽松的文化环境中,很多女性像男子一样学习、生活,关心国家大事,因此这个时期出现了许多见识高超的女性,这在整个中国妇女文化史上也是一个相当突出的现象。

(二)博览记籍,传承经典

这个时期的许多妇女,学识广博,如钟琰“博览记籍”,刘娥“昼营女工,夜诵书籍”,刘英“聪敏涉学”,文明王皇后“诵《诗》、《论》,尤善丧服”,左贵嫔“少好学”,而且还出现了收徒讲学的女经学大师。《晋书·列女传·韦逞母宋氏》载:

坚尝幸其太学,问博士经典,乃悯礼乐遣阙。时博士卢壸对曰:“废学既久,书传零落,此年缀撰,正经粗集,唯周官礼注未有其师。窥见太常韦逞母宋氏世学家女,传其父业,得周官音义,今年八十,视听无阙,自非此母无可以传授后生。”于是就宋氏家立讲堂,置生员百二十人,隔绛纱幔而受业,号宋氏为宣文君,赐侍婢十人。周官学复行于世,时称韦氏宋母焉。[10]

宋氏作为经学大师为当时的学术承传做出了巨大贡献,受到后人的称颂,人们常常把她与汉代传授《汉书》的班昭相提并论。

(三)锦心绣口,文采飞扬

建立在玄学基础上的世界观和人生观,使人们不愿受到外在力量的约束,他们享受着人生的自由,将自己的个性充分展露出来,他们的聪明才智和艺术天赋也得到了充分的展现,所以,尽管魏晋时代在政治上分裂,社会动荡不安,但在哲学上和文艺上却取得了辉煌的成就。魏晋时期的女性浸润在这种时代风气中,她们在学识方面有较高的修养,在文艺鉴赏和文艺创作上也有令人瞩目的表现,著名的如谢道韫。《晋书·列女传·王凝之妻谢氏》载:

叔父安尝问:“《毛诗》何句最佳?”道韫称:“吉甫作颂,穆如清风。仲山甫永怀,以慰其心。”安谓有雅人深致。又尝内集,俄而雪骤下,安曰:“何所似也?”安兄子朗曰:“散盐空中差可拟。”道韫曰:“未若柳絮因风起。” 安大悦。[11]

可见谢道韫才思敏捷,鉴赏能力和创作才能十分出众。这个时期的女性为我们留下了质量较高、数量可观的作品。胡文楷《历代妇女著作考》,根据《隋书·经籍志》、《新唐·书艺文志》、《宋史·艺文志》及一些地方志的记载,考证两晋时期有文集传世的女性及其作品如下:王邵之《王邵之集》十卷,左棻《左九嫔集》四卷,李婉《李扶集》一卷、《女训》十六卷,辛萧《辛萧集》一卷,徐氏《徐氏集》一卷,孙琼《孙琼集》二卷、《列女传序赞》一卷,陈玢《陈玢集》五卷,陈琀《陈琀集》五卷,陈窈《陈窈集》一卷,卫铄《笔阵图》一卷,谢道韫《谢道韫集》二卷,钟琰《钟夫人集》五卷,魏华存《清虚真人王君内传》一卷、《注黄庭外传经》一卷、《注黄庭内传经》一卷,庞馥《庞馥集》一卷,苏蕙《织锦回文诗》一卷。[12]在两晋一百五十余年的时间里,妇女们在文学上取得了如此大的成就,这在整个中国妇女文学史上是非常突出的。

(四)心思灵动,博综技艺

谢无量在其《中国妇女文学史》中说:“晋世妇人嗜尚,颇与其时风气相协,自汉季标榜节概,士秉礼教,以人伦风鉴,晋世妇人亦有化之者。又好书画美艺,习持名理清谈,皆当时男子所以相夸者也。”[13]魏晋女性,特别是上层阶级的妇女,对音乐、绘画和书法有很高造诣者甚多,如蔡邕之女蔡琰是著名的音乐家;卫瓘之女卫铄是著名的书法家,她是书圣王羲之的老师;武元杨皇后“少聪慧,善书”;段丰妻慕容氏“善书史,能鼓琴”。而窦滔之妻苏蕙则巧妙地将文学与艺术融为一体:

窦滔妻苏氏,始平人也,名蕙,字若兰,善属文。滔苻坚时为秦州刺史,被徙流沙,苏氏思之,织锦为回文旋图诗以赠滔。宛转循环以读之,词甚凄惋,凡八百四十字。[14]

这不仅是苏氏心灵的展现,是苏氏品德与才智的融合,某种程度上也可以说是中国传统文化的综合呈现。

三、注重风度和谈吐

魏晋风流的一个重要表现是魏晋风度,它主要指神韵的自然幽静和谈吐的睿智闲雅。在魏晋,这是衡量名士的重要方面。可从两个方面来论述:

(一)风神悠闲,处变不惊

超然闲雅的风度,不管是出于自然本性,是确有修养,还是像谢安那样,是矫情以镇物,它都受到人们的欣赏。两晋妇女在这方面也同样受到时代情绪的感染,雍容娴雅成为时人欣赏女性的一个重要角度。《世说新语·贤媛》载:“王汝南(湛)少无婚,自求郝普女。司空以其痴,会无婚处,任其意,便许之。既婚,果有令姿淑德,生东海,遂为王氏母仪。或问汝南:‘何以知之?’曰:‘尝见井上取水,举动容止不失常,未尝忤观,以此知之。’”[15]王湛乃王浑之弟,出于当时一流大族太原王氏,郝氏门第低微,王湛所以看上郝普之女,正是因为欣赏她的风韵。谢道韫则是魏晋风度在女性中的代表。《晋书·列女传·王凝之妻谢氏》载:

及遭孙恩之难,举厝自若,既闻夫及诸子已为贼所害,方命婢肩舆抽刃出门。乱兵稍至,手杀数人,乃被虏。其外孙刘涛时年数岁,贼又欲害之,道韫曰:“事在王门,何关他族!必其如此,宁先见杀。”恩虽毒虐,为之改容,乃不害涛。[16]

谢氏作为东晋顶级的大士族之一,其家族文化积累深厚,谢道韫虽为女性,但具备当时名士的全面素质。她抱怨丈夫王凝之鄙劣,仍听天由命;在生死关头,她从容镇定,真正做到了庄子所说的“知不可奈何而安之若命”。可见她不仅聪慧,学问好,而且心灵修养方面也到了很高的境界。

(二)谈辩闲雅,机趣盎然

受品评人物风气的影响,东汉末在社会上形成了清谈的风气。玄学兴起后,又转变为玄谈。从容谈辩以显示自己的机敏、学识及雍容的气度,成为名士的标志之一。这种风气也影响到当时的女性,特别是上层社会的妇女。如《世说新语·贤媛》记载丑女阮氏用从容的言谈挽救了自己的婚姻。《晋书·列女传·王凝之妻谢氏》载:“凝之弟献之尝与宾客谈议,词理将屈,道韫遣婢白献之曰:‘欲为小郎解围。’乃施青绫步鄣自蔽,申献之前议,客不能屈。”下文又说到王凝之被害后,谢道韫寡居会稽,家中莫不严肃:

太守刘柳闻其名,请与谈议。道韫素知柳名,亦不自阻,乃簪髻素褥坐于帐中,柳束修整带造于别榻。道韫风韵高迈,叙致清雅,先及家事,慷慨流涟,徐酬问旨,词理无滞。柳退而叹曰:“实顷所未见,瞻察言气,使人心形俱服。”道韫亦云:“亲从凋亡,始遇此士,听其所问,殊开人胸府。”[17]

两晋时期崇尚自然的老庄哲学在思想领域居于主流的地位,受时代思想观念和社会思潮的影响,妇女们在精神风貌及行为方式上呈现出迥异于前后历史时期的状态。但也应该看到,尽管魏晋时期玄学盛行,但并不意味着儒学已经完全衰微,人们认识到儒学作为调整社会关系的基本伦理道德是不可废的,所以儒家思想依然具有强大的势力,特别是在家族文化内部。事实上,在《晋书·列女传》内依然记载有大量赞扬孝顺节烈的妇女,只不过在这些妇女中,愚孝惨烈的情况极少。

参考文献:

[1][7][8]牟宗三.才性与玄理[M].桂林:广西师范大学出版社,2006:58,56,55.

[2]汤用彤.魏晋玄学论稿[M].上海:上海古籍出版社,2001:196

[3][4][9][10][11][14][16]房玄龄.晋书[M].北京:中华书局,1974:2510,967,2522-2523,2522,2516,2523,2516.

[5][17]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965:2790,2516-2519.

[6][15]朱铸禹.世说新语汇校集注[M]上海:上海古籍出版社,2002:568,577.

[9][10][11]房玄龄.晋书[M].北京:中华书局,1974:2522-2523,2522,2516

[12]胡文楷.历代妇女著作考[M].上海:上海古籍出版社,1985:6-12

[13]谢无量.中国妇女文学史[M]郑州:中州古籍出版社,1992:4

[14][16]房玄龄.晋书[M].北京:中华书局,1974:2523,2516

[15]朱铸禹.世说新语汇校集注[M]上海:上海古籍出版社,2002:577.