干袋法等静压机的工作介质参数对异型陶瓷素坯管强度影响的剖析

2011-03-06李伯林

李伯林

(沈阳市友林技术开发服务公司,辽宁沈阳110000)

0前言

自从上个世纪八十年代广泛使用干袋法等静压机生产氧化铝陶瓷管作为卤素灯用发光体以来,人们一直在寻求使用干袋法等静压机生产异型发光体陶瓷管,如椭球状管体,圆锥状管体以及其它形状管体。笔者在干袋法等静压机成型缸体和成型模具结构等方面进行了一些改进,对异型素坯陶瓷管在成型过程中所遇到的问题做了一些研究,如:干袋法等静压机成型腔内的工作介质在压制素坯管体过程中的流速,取向以及介质动态压力的演变等。

下面就有关因素对异型陶瓷素坯管的强度影响进行初浅的分析和评述。

1 试验和结果

氧化铝陶瓷粉用于生产高压钠蒸汽灯发光管,其纯度为99.9~99.99,干袋法等静压机采用自行研制的手动型。

首先将氧化铝粉料定量地装入干袋法等静压机成型腔内,分别以50~60MPa,80~100MPa的压力进行约30~90秒压制异型陶瓷素坯管,管体的形状为椭球状,其中间部分的厚度为0.5~0.7mm,两端溜肩部分为1.2~1.5mm,而毛细管部分为0.7~1.0mm。分别以50~60MPa压力和80~100MPa压力压制陶瓷素坯管。不过以50~60MPa压力压制的陶瓷素坯管多数在其溜肩部分与毛细管部分之间容易出现横向裂纹或脱环,然而以80~100MPa压力压制的素坯管也有横向微裂纹或沟痕。

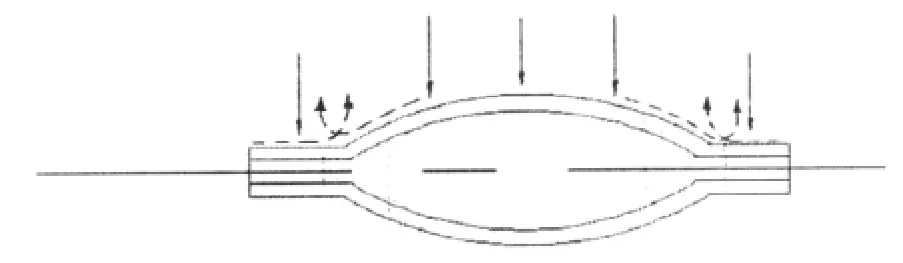

备注:实线箭头为动态压力;虚线箭头为静态压力。

图2 在成型模内腔的动态压力和静态压力的不同取向Fig.2 Dynam ic and static pressures inside the press mold cavity in interm ingled directionSolid arrow for direction of dynam ic pressure;dashed arrow for direction of static pressure

2 讨论

就上述方法压制出的素坯管的强度而言,从其外表面上看,显然成型模内腔的形状不仅影响等静压工作介质的压力值,还对最终产品的质量和成品率也有很大的影响。也就是说,干袋法等静压机在工作期间的工作介质,由于成型模内腔的形状的因素,在成型模腔内产生的流量不同,流速有快有慢,造成其动态压力对相应的静态介质产生的压力值是不同的,非均匀性的。在成型模腔内当动态压力取向连续扩散时,相应薄弱区域的静态介质(静态压力)取向会跟随动态压力很快达到额定的压力值,如图1所示。

但是在成型模腔内相应静态压力较强区域中动态压力取向对该区域的静态压力取向并非是直线性渗入,也就是说,其工作介质在不断增加扩散的期间,其动态压力的取向同时也很可能会出现涡流或蜗旋,与该区域的静态压力的取向产生相互交叉碰撞或相互挤压现象,造成了两者的一部分压力被相互抵消;使得成型模腔内的动态压力很难在短时间内达到所要求的额定压力值,这样就造成了整体陶瓷素坯管的各段强度有所不同,特别是在其溜肩部分与毛细管部分之间过渡区的强度比较低,容易出现沟痕或断裂等现象,如图2所示。

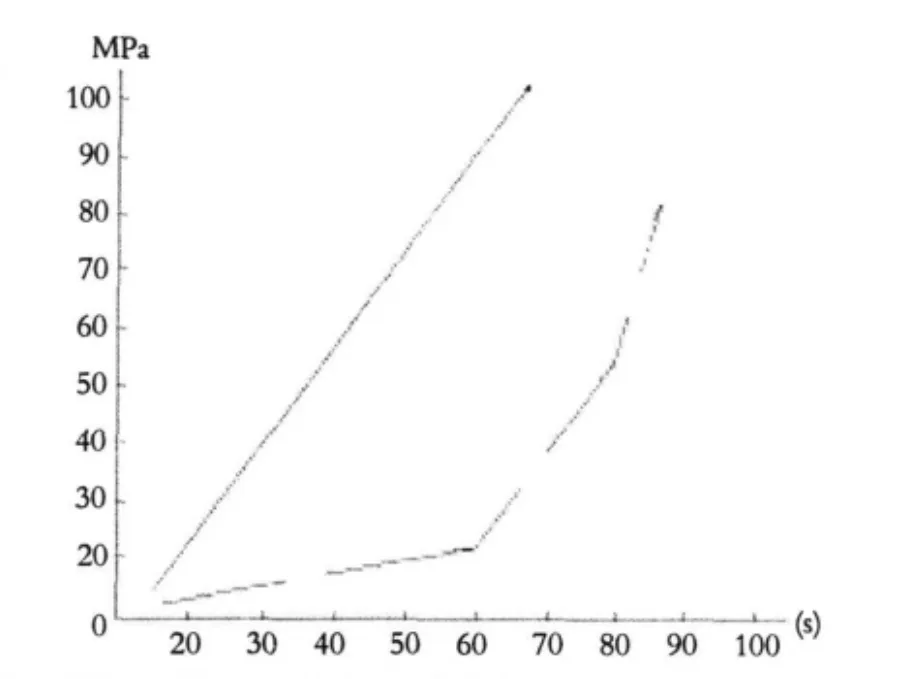

图3 成型模内腔的动态压力和静态压力上升曲线Fig.3 Rising curves of dynam ic and static pressures inside the pressmold cavityStraight line for dynam ic pressure;dashed line for static pressure

然而这种现象随着工作介质的动态压力不断提高和增加保压时间,保压的额定压力值偏差应在3~5MPa范围内,这样成型模内腔的静态压力在动态压力的连续不断增加过程中可能会逐渐减小或消失,达到一定的额定压力值,见图3。

3 结论

通过压制出的素坯陶瓷管外表面的沟痕和断裂现象来看,笔者认为成型模具的内腔形状对工作介质所产生的动态压力具有一定的影响,也使工作介质在产生的动态压力时其自身的流量取向,流速及其时间都发生了变数,致使异型素坯陶瓷管过渡区域的强度与其他大部分区域的强度截然不同。

笔者强调有关上述干袋法等静压机成型模,在压制异型陶瓷素坯管瞬间,其腔内所产生动态压力与过渡区域静态压力之间的压力差,是影响异型陶瓷素坯管强度的主要原因。由于上述客观条件的存在,其工作介质在工作运行过程中产生出不同动态压力的取向属于自身内在的现象,目前尚不能更好地解释清晰。

1 HING P.Proceedings of 2nd International Conference on Isostatic Pressing,1982,1:21-23

2 LIB.Cold isostatic presswith a replaceableandmoving vessel.Pat.No.Applied 200810010280.9

3李伯林.专利号ZL.2006 2 0089808.2

4 YAOHongyan.Bulletin of ChineseCeram ic Society,2007,26(4):770