激励相容:我国食品安全监管的现实选择

2010-08-28罗云波江树人

陈 思 罗云波 江树人

激励相容:我国食品安全监管的现实选择

陈 思 罗云波 江树人

提高监管效率是当前我国食品安全监管的核心议题。信息不对称、存在利益冲突的情况下,只有妥善处理好监管者与被监管者之间食品安全目标上的激励冲突,形成他们之间的激励相容机制,才能真正提高食品安全监管效率。文章首先提出了食品安全监管的激励相容理论;然后分析了我国食品安全监管的现状,通过数据和案例分析指明了我国食品安全监管激励不相容情况突出的问题;并运用博弈分析的方法探讨了激励不相容食品安全监管的弊端——当监管政策体制激励不相容、博弈方违规行为收益更大时,无论监管部门如何调节人事结构,加大人力、物力、财力的投入,经济理性的博弈方往往仍会采取违法违规的行为,三聚氰胺奶粉这样的系统性食品安全问题还会不断重演;最后对我国建立激励相容的食品安全监管体系提出政策建议。

食品安全监管;激励相容;信息不对称;监管效率

我国食品安全监管中存在着广泛的信息不对称问题。激励性规制理论认为,消除规制与被规制机构之间的信息不对称问题,关键在于实现规制者与被规制者之间的激励相容,调节两者之间的利益冲突,使双方的目标尽可能保持一致。激励相容的监管方式起初应用于金融领域对银行的监管[1],被认为是当代银行监管的趋势所在[2]。近年来也逐渐开始应用于证券市场中对上市公司的监管[3]、环境领域中对排污企业的监管[4]、渔业中对捕捞者的管理[5]、煤炭领域对煤炭企业的监管[6]、医疗领域中对医院的监管[7]等等。

激励相容理论在食品安全监管领域中的研究较少,目前仍处于起步阶段。国内现有的研究多是指出激励相容在食品安全监管中的重要意义,建议我国食品安全监管在规制过程中引入激励相容机制[8],没有系统提出激励相容的食品安全监管的概念,也没有揭示出激励不相容食品安全监管后果的严重性。笔者试图从激励相容的理念入手,研究当前我国食品安全监管中的激励不相容问题,通过博弈分析深入探讨激励不相容食品安全监管的弊端,并在此基础上探讨如何建立激励相容的食品安全监管体系,以期为政府食品安全监管部门拓展监管思维、提高监管效率提供一种新的视角。

一、食品安全监管的激励相容理论

激励相容的概念首先出现在哈维茨(Hur wiez)创立的机制设计理论中,是指在市场经济中,每个理性经济人都会有追求自身利益的一面,其个人行为会按自利的规则行动,如果能有一种制度安排,使企业追求个人利益的行为正好与其实现集体价值最大化的目标相吻合,这种制度安排,就是所谓的“激励相容”。

1996年度的诺贝尔经济学奖得主美国教授威廉·维克里(W iilian Vickrey)和英国教授詹姆斯·米尔利斯(JamesMirrlees)在研究中引入激励相容理念来解决委托代理问题,开创了信息不对称条件下的激励理论——委托代理理论。在我国食品安全监管领域中,一方面“监管者由于种种原因,所了解的信息大大的少于被监管者,由此会产生高度的信息不对称问题;另一方面,监管者与被监管者由于各自所占的立场不同,因此他们的目标也不同,不同的利益诉求会产生彼此之间的利益冲突。监管者有如委托人,被监管者有如代理人,两者之间的关系是一种经济学意义上的委托代理关系”[9],因此,可以用激励相容的理念来解决监管者与被监管者之间的问题,实行激励相容的食品安全监管。

所谓激励相容的食品安全监管,是指监管的制度安排,使被监管者在追求个人利益的同时也能够实现监管者制定的监管目标。举例来说,当监管目标为“生产者①本文中用生产者指代食品生产经营者。主动对问题食品进行召回”时,相应的监管制度安排能够使得食品出现安全问题后生产者选择召回的得益要大于不召回的得益。激励相容的食品安全监管强调的是,对被监管者的监管不能仅仅从监管目标出发制定监管措施,而应当参照被监管者的利益,更多地考虑所出台的监管措施是否激励相容,以实现监管者与被监管者在食品安全目标上的充分融合。美联储主席格林斯潘对激励相容的监管作过一个简要的界定,那就是激励相容监管应当是符合,而不是违背投资者和银行经理利润最大化目标的监管。激励相容的食品安全监管即是这样一个符合被监管者利润最大化目标的监管方式。

二、我国食品安全监管激励不相容问题突出

地方监管机构的监管人员具有双重属性,一方面是监管者——对生产者进行监管;另一方面是被监管者——受中央的监管,当出现食品安全事故时监管人员会被纠责。要实现食品安全监管目标,“需通过合理的制度安排满足监管中各行为主体的激励相容约束。而目前的监管体制在信息不对称条件下,不可避免地会产生监管者与被监管者之间的目标冲突,进而引发监管目标和监管体系(政策)激励不相容问题”[10]。监管目标让生产者遵守规制章程,但相应监管政策下,生产者违规收益更大;监管目标让监管者认真负责地努力监管,但监管者不努力往往收益更大。接下来用数据和案例分析对我国食品安全监管的激励不相容状态进行论证。

(一)监管人员在食品安全上激励不相容

保障消费者食品安全是食品安全监管机构的责任。监管机构在食品安全上的监管工作往往应该涵盖三个方面:(1)管理层面的工作内容。以保障消费者食品安全为目标,制定监督管理的战略、计划等。(2)技术层面的工作内容。在技术上对食品安全严格把关,依法建立具有针对性的科学的检测项目、检测手段、认真公正的检测。(3)将已发现的危害较大的食品安全问题信息及时传递给消费者,使其避免于有毒有害物的危害。为了便于分析假定地方监管当局的监管人员有两种策略选择:努力监管和不努力监管,监管人员做以上三方面的某项工作,称之为在食品安全监管上努力;如不做则称之为在食品安全监管上不努力。接下来分析我国食品安全监管的实际工作情况。

1.监管成本高

“我国拥有6万多种传统菜点、2万多种工业食品”[11],与英国、美国等大多数发达国家相比较,我国食品具有种类繁多、更新快,生产加工烹饪技术更为复杂的特点。我国食品市场,尤其是农产品市场是非常典型的分散生产和分散销售的产销结构,呈现出小规模大群体的特点。我国食品的特性在丰富了老百姓的餐桌的同时也增大了食品质量安全的信息量;而技术复杂,更新快、市场结构分散等特性加大了食品安全信息获取难度;再加上“黑心食品”的技术不断升级,使得政府监管部门若选择获取生产者违法添加有毒有害物的信息,需要不断地修订标准、采取更多的人力物力财力进行频繁的审查。而我国食品质量安全监管目前处于发展期,人员、设备各方面还不够完善,面对我国食品及食品市场结构的特殊性,以及不断涌现的食品生产加工的新工艺、新问题,政府监管部门进行食品安全监管成本过高,动力不足。

2.标准与食品安全问题脱节

“中国的食品标准日趋由原来重视产品的感官和理化指标,逐步转向重视食品的安全性指标,近几年新修订的产品标准都增加了安全性指标,但是,随着新的食品安全问题不断涌现,仍然存在着较为普遍的标准与食品安全问题脱节的现象。标准的制定往往偏重于对食品中可能存在的有害物质进行限制,而无法对不明添加物进行明确的规定,这为检测监管工作留下了隐患,因为日常的检测工作主要是依照产品标准进行检验,所以在标准要求的检测指标均合格的情况下,该食品仍可能为不合格产品。”[12]目前,常规的1 200多种食品中有400多种食品没有对应的产品标准或者检测标准,而1 800多种食品添加剂中只有约300种有相应的产品标准和检测标准,大多数食品、食品添加剂的产品标准和检测标准还不适应生产经营和监管工作的实际需要[13]。

近期的下脚料猪油事件中,长沙市质量技术监督局用最严格的“全检”方式“检验”黑作坊肮脏恶臭条件下生产的“下脚料猪油”,结果竟然是下脚料猪油属于合格食品。近年来发生的较大食品安全事件,如苏丹红事件、阜阳奶粉事件、金华火腿事件、三鹿奶粉事件等,其中的有毒有害物绝大多数不在相应产品的国标检测项目范围内。食品安全事件一而再再而三地由记者及国外检测机构率先发现和揭露,而不是由质监机构检测出来直接警示消费者,这也在一定的程度上说明了我国食品安全标准缺失、检验样品代表性不强、检测项目与食品安全相关性不足,即标准与食品安全脱节的问题。

安全标准体系是食品安全保障体系的基石,没有完善的技术标准体系,检验检测体系的建设和运行则缺乏科学依据;没有有效的技术标准体系,认可认证工作将无从谈起[14]94。我国食品标准与食品安全问题脱节、“检验机构技术水平较低、质检机构官方性质明显,第三方公正性不够”[14]105等现实原因,导致当前地方监管机构在技术上存在着与食品安全相关性不足的问题。

3.监管工作内容与食品安全的相关性不足

《食品安全法》规定:国务院质量监督部门负责食品生产加工环节的监督管理工作。由于企业的食品安全问题更容易由当地质监部门发现,因此本文中以我国一个普通地级市的质量技术监督管理局(简称质监机构)为例,分析其工作内容与食品安全的相关性。质监机构食品安全方面工作的内容主要分为两部分:一部分是委托检验和发证检验;另一部分是抽查,分为省抽和市抽。

委托检验是指质监机构接受企业委托对产品进行检验、开具合格证明并且收取相关费用。由于“加工企业在办理卫生许可证或将自己的新产品投入市场时,为了确保自己能按时拿到产品的检验合格报告,往往会对送检样品进行处理”[15],而且委托检验中具体检验项目也是由企业决定的,因此,委托检验与食品安全的相关性很低。发证检验类似,违法添加或已知其产品含有有毒有害物的食品企业,往往不会主动向监管机构申请对自己的的产品进行发证检验,即便检验,也会事先确定检验项目中不含有其添加的有毒有害物,因此,发证检验可能查出食品安全问题的概率也比较低。事实也是如此,三鹿事件中中国名牌奶粉企业几乎全军覆没,受三聚氰胺污染的22个品牌的奶粉都拥有“QS”(食品安全)产品质量安全认证标记。苏丹红、阜阳奶粉、金华火腿等事件中的不少食品企业有名称、有商标、有地址,甚至拥有各种认证证书,证照齐全。

抽查主要是对当地食品企业的抽样和检测,是一种地毯式排查。一般来说与委托检验和认证检验相比,食品安全问题更可能通过抽查被发现。省抽一般每年两次左右,市抽次数往往低于省抽。

委托检验和发证检验成本低收益高,是质监机构主要工作内容所在,也是质监机构收入的主要来源,但是往往不能查出企业违规添加有毒有害物的信息。当抽查中抽样检测的样品具有代表性、检测项目具有针对性时(称之为有效的抽查),食品安全问题的发现更多是来源于监管机构的抽查,但是,抽查每年加起来不过几次。在地级市质监机构的工作中,真正能够查处生产者违规违法行为的工作只占日常工作内容的一小部分。其他食品安全监管机构也往往如此,工作内容以发证收费而不是以针对性的抽查、查处生产者的违规添加为主。与食品安全相关性低的工作在食品安全监管机构工作中所占的比例过高,监管机构自然不能及时发现和控制问题。因此,地方监管机构虽然工作量大,监管者每天工作繁忙,但总的来说其实际工作的主要内容与食品安全的相关性不足。

4.监管者努力监管得到的奖励不足

公务员薪酬体系由两部分组成:薪金和晋升。由于监管者日常工作内容本身与食品安全相关性不足,当监管者日常工作与食品安全不相关时,监管者进行努力监管往往就属于非日常工作范畴,自然得不到什么奖励,甚至因为努力监管耽误了正常工作、惹出更多麻烦或是花费了更多的成本,还要受到批评;当监管者日常工作与食品安全相关时,监管者实际上因为工作努力而直接得到加薪或晋升的概率很低,而且公务员收入稳定,即便加薪幅度也不大,晋升更是与绩效呈弱相关[14]117。因此,总的来说,监管者选择努力监管得到的奖励不足。

5.监管者不努力监管所受惩罚不足

由于监管者日常工作内容与食品安全相关性不足,日常工作往往本身就属于不努力行为,因此不出事故的情况下不会受到处罚,只有当出现食品安全事故时,才会对负有重要责任的监管者进行处罚,但是处罚力度也并不大。一方面,受到惩罚的概率低;另一方面,惩罚程度也不高,“问责只是止于行政问责,严重时多以免职辞职等形式出现。但现实中,免职辞职后的官员往往日后又得到任用,这样免职并没有构成行政处分”[16]。在食品安全事件上,监管者遭受的处罚与消费者遭受的损失不是小多少的问题,而是不在一个量级上。

6.小结

委托检验和发证检验往往不能查处生产者违规添加有毒有害物的信息,但是,地方质监机构如果将工作的主要内容放在委托检验和认证检验上,每年会获得可观的收益;食品安全问题的发现本应该更多来源于监管机构的抽查,但质监机构如果将工作的主要内容放在有效的抽查上,不但会影响委托检验认证检验的数量,降低收益,还会大大增加成本。

质监机构将工作重心更多放在有效的抽查或是其他有利于发现和查处食品安全问题的内容上,有益于保障消费者食品安全,却不利于质监机构自身利益,这在一定程度上凸显了我国食品安全监管目标和监管体系激励不相容问题。监管目标让质检人员在食品安全上努力,但是,对于质监人员来说,食品标准本身就与食品安全问题脱节,其实际工作内容也与食品安全相关性不足,选择努力监管的成本非常高,并且即便努力了也得不到什么奖励,不努力也受不到什么处罚,因此造成监管机构和监管人员在食品安全上往往选择不努力反而收益更大。从而得出,现阶段我国食品安全监管的制度安排下,地方监管机构的监管人员选择努力行为的激励不足、激励不相容问题突出。

(二)生产者在食品安全上激励不相容

在我国监管制度安排下,监管部门让生产者守规守法,但对生产者守规守法的激励不足,甚至有时生产者违规违法收益更大。例一,上海熊猫三聚氰胺事件,在当期的监管措施下,厂商买到100吨三聚氰胺奶粉,如果要全部销毁拿不到任何补偿,而如果不进行销毁,相应的惩罚却不够明确;因此,相对监管部门期望的“销毁”行为来说,生产者选择一个合适的时期“卖出”三聚氰胺奶粉行为的期望收益往往更高。例二,在海南毒豇豆事件中,在当时的监管措施下,对于农户来说,高毒农药效果好成本低并且不难买到,而“禁用高毒农药”不过是一种口头命令,监管当局没有设立有效的措施调节行为所对应的收益,导致相对于遵守监管章程的行为,违法违规行为往往能够使生产者得到更大的利益。

监管机构严令禁止食品生产经营者在食品中添加三聚氰胺、吊白块、苏丹红等有毒有害物,但是企业违规添加这些化工原料可以降低成本,使产品在外观上更好看,甚至让消费者更有食欲,吸引不知情的消费者。当监管机构疏于监管时,企业的违法添加行为会获得超额利润并免于处罚,占据食品市场,在竞争中处于优势;而合规的企业由于成本高,产品价格也高,并且缺乏与不安全产品的区分,以至于在市场中遇到销售困难,利润变小,并处于竞争劣势。在这样的监管制度下,经济理性的生产者会建立起“违法违规可以带来更大的利益”的预期,更加倾向于采取违规违法添加的行为。

我国目前处于社会主义初级阶段,老百姓多数还不富裕,即使能够很好地鉴别食品的安全性,某些安全性较低的食品因为价格便宜也会有相当大的市场。选择合规合法行为的食品生产经营者本来所能占据的市场份额就比较小,再加上难以与不安全食品区分,往往获利不高。例三,品牌放心肉卖不过杂牌肉。2009年10月20日重庆晚报报道,重庆本土有了首个品牌猪肉,不过公司销售人士表示,他们的品牌肉销量明显不如普通猪肉。目前,公司在市内设了约10个零售点,只要有普通猪肉竞争,他们多数时候销量都处于下风。几个月下来,其品牌猪肉板块经营一直处于亏损状态。解放日报记者任翀指出:“在价格敏感度极高的农贸市场中消费者希望能买到平价放心肉,并不情愿为食品的质量安全买单。”在现阶段我国食品安全监管的制度影响下,生产者选择合法合规行为的激励不足、激励不相容问题突出。

三、激励不相容监管弊端:一个博弈分析框架

食品安全监管是一个食品市场各利益主体之间围绕食品安全重复博弈的过程,“不同行为主体之间关于食品质量安全的博弈关系决定了最终食品安全的供给”。[17]本章通过食品安全监管博弈分析①本文中两个食品安全博弈模型均借鉴了参考文献[10]中的金融监管博弈模型。,探讨激励不相容食品安全监管方式导致的负面效应的严重性。

(一)监管者与生产者之间的博弈

信息对称时,地方监管机构可以通过强制合同使生产者的效用目标与监管目标一致;在信息不对称时,则很难通过强制合同实现上述目标一致。假设每个生产者按照食品安全法律法规及相关标准去进行食品生产经营活动,食品质量安全将会得到保证,否则,将会引发食品安全问题。并且监管者如果努力履行自己的监管职责努力监管,食品企业的违法行为将会受到查处,可以保证食品质量安全。生产者遵守监管获得的净收益为R,违反监管获得的净收益为(R+r),r为超常收益;如果生产者违反监管被发现后,将受到监管当局的处罚,罚金为F。

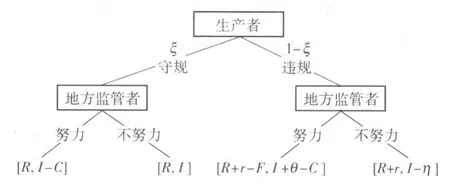

图1 生产者与监管机构的博弈树

由于监管者与生产者之间的信息不对称,生产者具有完全信息,而监管者并不确切知道生产者是否遵守监管,只能通过现场或非现场调查数据对其是否违规进行概率上的判断。假定判断生产者遵守监管的概率为ξ,则生产者违规的概率则为1-ξ。在该概率条件下监管者面临两个选择——对生产者进行努力监管或不努力,采取听之任之的宽容战略。如果监管者选择努力监管,对食品生产经营者进行重点监控仍需要做进一步的调查工作并可能实施相应的惩罚措施,需要支付重点监控成本C;如果监管者不努力,采取宽容战略则不需要支付监管成本,但是一旦出现大的食品安全事故,监管者则会受到处罚。假定监管者得到固定的低报酬I,如果食品生产经营者违规,监管者对其进行了处罚而得到了较好纠正时,监管当局受到好评和奖励的收益为θ;如果出现大的食品安全事故受到批评和谴责的成本为η。本博弈为完全但不完美信息动态博弈,博弈扩展式见图1。

1.地方监管部门与生产者之间的博弈分析

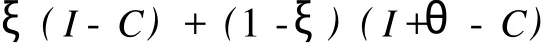

监管者选择努力监管策略的得益为:

监管者选择不努力监管策略的得益为:

该博弈中,存在两个精炼贝叶斯纳什均衡:均衡①,当监管者实施努力战略的净收益大于不努力的净收益时,监管者将选择努力,即当ξ<(θ+η-C)/(θ+η)时,监管者的最优战略选择是努力监管,在生产者知道监管者选择努力战略且自身违规的净收益小于守规时,博弈存在唯一均衡,即监管者努力进行监管,生产者遵守监管;均衡②,当ξ>(θ+η-C)/(θ+η)时,监管者的最优战略选择是不努力,在生产者知道监管当局选择不努力时其最优选择是不遵守监管规则,该博弈存在唯一均衡,即监管者不努力监管,生产者违规;均衡③为混合均衡,当ξ=(θ+η-C)/(θ+η)时,①、②同时存在。

本文第二章对食品安全监管的现状分析表明:现阶段我国食品安全监管的制度安排下,监管人员选择努力行为的激励不足、激励不相容问题突出。监管成本C很高,监管者选择努力所受的奖励θ和处罚η都比较小,C>θ+η,I-η>I+θ-C,监管人员在食品安全上往往选择不努力净收益更大,此时经济理性的监管者会选择不努力。当监管者不努力时,生产者违规不能被查处,生产者往往选择违规收益更大,所以在当前食品安全监管的博弈均衡中均衡②(监管者不努力,生产者违规)较为突出。

2.启示

命题1 如果不能实现监管者在食品安全监管上的激励相容,无论将食品安全监管交付哪一个部门,无论是多部门监管还是单部门监管,无论是分段监管还是品种监管,往往都无法改变当前监管者不努力监管的的现状,食品安全博弈的结果往往是均衡②(监管者不努力,生产者违规),食品安全水平难有提高。

(二)生产者之间的博弈

为了更好地理解生产者为什么会选择“违规”战略,仍有必要对生产者之间的博弈关系进行分析。生产者之间存在着较强的竞争关系,由于我国食品市场呈现分散生产分散经营、小规模大群体的特点,在这种市场结构中生产者存在有较强的投机倾向,一方面会降低在食品安全上的投入;另一方面会添加有毒有害物以降低成本,以获取较高的投资收益。反映在食品安全监管上,则表现为生产者的违规行为。假定市场中只有两家生产者A与B,在市场透明度较低、监管者选择宽容战略的情况下,生产者不遵守监管规制被发现的可能性是较低的。

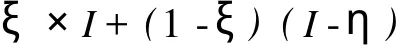

如果双方都遵守监管规则,A获得净收益为RA,B获得净收益为RB;如果双方都违规经营,A获得净收益为(RA-C),B获得净收益为(RB-C);如果A遵守监管规则,B违规经营,则A的净收益为(RA-CB),B的净收益为(RB+CB);如果B遵守监管规则,A违规经营,则A的净收益为(RA+CA),B的净收益为(RB-CA)。一般而言,双方都违规添加所造成的食品安全问题给双方带来的损失C是潜在的、间接的,而在食品安全上投入较高的资本所带来的成本增加进而造成的市场占有率的降低给它们带来的损失CA或CB是现实的、直接的,因而对于竞争双方,CA或CB是高于C的,所以(RA-C)>(RA-CB),(RBC)>(RB-CA)。它们的博弈支付矩阵如博弈模型见图2所示。

1.生产者之间的博弈分析

该博弈中,无论生产者B选择何种战略,生产者A的最优战略选择都是违规经营;而无论生产者A选择何种战略,生产者B的最优战略选择也是违规经营。因此,本博弈的纳什均衡为生产者A与B同时违规经营。

2.启示

命题2 在食品市场缺乏透明度且监管者缺乏有效监管激励,对生产者采取不努力的宽容态度时,食品市场中将会出现生产者同时违规经营的情况。无论监管机构设定了多少规范和标准,规范和标准多么健全和科学,如果不能改变生产者的激励不相容,这些规范往往都不会在生产者身上得到实施,经济理性的生产者仍会同时选择违规,“囚徒困境”带来的食品较为普遍的不安全将会发生,三聚氰胺这样系统性食品安全问题容易形成,三鹿事件将会不断重演。

图2 监管过程中生产者之间的博弈支付矩阵

(三)激励不相容监管的弊端

存在信息不对称和利益冲突的条件下,激励不相容的监管往往相当于向所有的被监管者发出一个明确的预期,即违规、违背监管主体期望的行动可以带来更大的利益,而守法、选择监管主体期望的行动则会处于竞争劣势。这种规制方式弱化了监管人员和生产者选择有利于食品安全行为和遵守政府政策法规的积极性和主动性。如果生产者建立起“违法违规可以带来更大的利益”的预期,那么先违规的生产者就可以获得先行者优势。随着违规者的增加,不违规者所获收益持续减少,不违规者也可能转入违规操作,加入到违法生产经营的行列中去。[18]

尽管政府监管部门采取了各种措施,但是如果总的监管措施不满足激励相容约束,博弈方违规行为收益更大时,违规率仍会一直上升,直到产生严重的后果才得以遏制,这与近年来我国食品安全监管力度不断加大,但是,大案要案仍然接二连三,各种恶性违规事件仍接连暴露的情况比较吻合。这种激励不相容的监管措施不仅起不到应有的惩处和约束作用,反而导致违规获利的巨大诱惑力与监管规则相对较弱的强制力之间出现严重失衡,客观上促使和诱发了违法违规行为的发生。[19]在信息不对称存在利益冲突的情况下,无论采用什么技术设备,如何加大人力物力财力,只要不改变激励不相容的监管方式,我国食品安全水平就难以提高,系统性食品安全事件仍会不断发生。

四、我国激励相容食品安全监管制度安排

上述分析表明,食品市场和监管过程中信息的严重不对称及监管体制的不合理会导致监管失灵,只有妥善处理好了监管机构、食品生产经营者在食品安全目标上的激励冲突,通过合理的监管制度安排建立激励相容的食品安全监管机制,形成他们自身利益与食品安全目标之间的激励相容,才能真正提高食品安全监管效率。

我国要建立激励相容的食品安全监管机制。一方面要对监管当局、监管者提供有效监管的激励。通过激励机制设计建立一个与监管目标激励相容的工作氛围,形成对地方监管当局、监管者提供有效监管的激励与约束机制,激励监管者选择有利于食品安全的行为,更好地履行监管职责;另一方面,要对生产者提供服从监管的激励。建立起一个“守法得利,违规重罚”的食品安全生产经营环境,使得生产者好的行为得到更大的收益,而不是合法合规、遵守道德就要吃亏,实现监管者与被监管者保障食品安全目标的充分融合。具体措施如下。

1.对食品安全机构实施绩效工资

一方面要考虑保障消费者食品安全到底需要监管者做哪些工作,强化监管工作与食品安全之间的相关性,完善和明确监管工作内容,其中特别要注意强化县市一级监管机构工作与食品安全的相关性。另一方面需要建立一套合理的对监管当局进行监督和考核的科学体系,对监管者积极负责的进行食品安全工作的行为予以奖励。

2.完善问责制度

“问责制度就是让掌握公共权力的政府官员对其行为负责。有效的问责制度事前能够起到威慑和防范的作用,事后能够进行处理和调整的作用”。当政府官员有了“不尽职就丢官”的风险意识,自然会在无形中加强自我约束和自我要求。[20]

3.增大生产者的违法成本

在生产者不能够负起社会责任,政府监管又很难到位的情况下,增强消费者食品安全上的权利是加大生产者违法成本、提高我国食品安全水平的一个有效途径。政府应当适当地激励消费者进行维权,鼓励消费者组织起来,参与食品安全的博弈,积极维护自己权益。例如建立健全消费者权益保护的集体诉讼制度,确定“举证责任倒置”制度(在诉讼中,由公益机关代为提起诉讼,要求强势的食品厂商提供免责证据)等等。消费者作为产品的直接体验者积极进行维权,一方面能够及时将食品的不安全信息传递出来,增加违法生产者被查处的概率;另一方面,能够给予肇事者强大的威慑力与警醒作用,促使生产者降低违法添加有毒有害物侵害消费者的意愿,有效增加企业的违法成本,使得生产者与消费者之间的食品安全博弈在一定程度上由对抗转向协作,进而达到相容的目的。[21]

[1] 陈建梁,陈珠明.对金融机构资本监管的激励相容机制——预先承诺制(PCA)的信息经济学分析.经济科学,2001(03):41-48

[2] 巴曙松.金融监管框架的演变趋势与商业银行的发展空间.当代财经,2004(01):53-56

[3] 曹磊,郝旭光.构建激励相容的证券监管机制.经济与管理研究,2007(03):72-76

[4] 孙泽生,曲昭仲,陈伟民.异地补偿性开发:水污染治理的经济分析.生产力研究,2009(11):84-86

[5] 刘燕飞,朱玉贵,赵丽丽.海洋渔业资源可持续利用研究.中国人口.资源与环境,2009(02):166-169

[6] 肖兴志.基于煤矿利益的安全规制路径分析.经济与管理研究,2006(07):69-72

[7] 王前强.激励相容与中国医改.中国医院管理,2009(03):1-5

[8] 胡艳芳,肖兴志.中国食品安全监管的激励机制分析.中南财经政法大学学报,2010(01):35-39

[9] 肖鹰,邵正理,曾莉森.激励相容与银行监管.技术与市场,2006(12):56-57

[10] 齐洁,蒋海,萧松华.金融监管效率的基石:激励相容的监管机制.当代经济科学,2004(04):15-20

[11] 吴澎.中国饮食文化.北京:化学工业出版社,2009:2

[12] 刘锐萍.中国食品安全现状及食品标准发展趋势与问题分析.农业工程技术:农产品加工,2007(10):34 -37

[13] 王萍.食品安全的信心重塑.中国人大,2009(23):14-18

[14] 钱永忠.中国农产品质量安全政府管理研究.北京:中国人民大学,2008

[15] 王艳清.食品委托检验工作中的问题探讨.中国自然医学杂志,2008(02):109

[16] 王晶,蔡晓秀.从新一轮“问责风暴”看我国的官员问责制度.法制与社会,2009(05):270-271

[17] 王铬.论食品安全研究引入博弈论的必要性.商场现代化,2008(23):24

[18] 李雍容.基于博弈论的海洋捕捞业政府规制研究.厦门:厦门大学,2009

[19] 徐卫国.银行业激励相容监管问题研究.浙江金融,2005(8):12-15

[20] 汤振宁,绍蓉.在我国食品药品监督体系中推行问责制.中国药业,2005(2):4-5

[21] 国晖.关于我国银行业激励相容的监管研究.上海经济研究,2009(1):111-115

Abstract I mproving regulatory efficiency is the core issue of the current food safety regulatory in China.The compatibleincentive regulatorymechanism is the foundation of food safety regulatory efficiency.In this paper,the author proposes the incentive compatible theory of food safety regulation at first,and then points out that the China’food safety regulation is an incompatible-incentive regulation based on the analysis of actuality.After that,the paper explores the shortcomings of incompatible-incentive regulatory of food safety by the means of game analysis.In the end of the article,the author tried to put for ward some suggestions for establishing the compatible-incentive regulatory of food safety.

Key words Food safety regulation;Incentive compatible;Asymmetric information;Regulatory efficiency

(责任编辑:常 英)

Incentive Compatibility:The Realistic Choice of Food Safety Supervision in China

Chen Si Luo Yunbo Jiang Shuren

2010-05-07

陈 思,中国农业大学理学院博士研究生;罗云波,中国农业大学食品科学与营养工程学院教授、博士生导师;江树人,中国农业大学理学院教授、博士生导师,邮编:100193。