需要层次论与祥林嫂的悲剧形象解构

2009-03-27郭晓民

摘 要:祥林嫂一直来以其强烈的悲剧意义和典型的现实意义著称,本文从马斯洛的需要层次论入手,结合作品中人物的经历,抓住五个典型情节挖掘祥林嫂作为旧中国农村妇女典型的心理需要和她自身悲剧之间的关系,提供品读文学作品人物形象的新思路。

关键词:祥林嫂 悲剧形象 需要层次论 典型情节

祥林嫂是鲁迅先生笔下一个饱经世态、抗争无门的旧中国农村妇女形象,一直来以其强烈的悲剧意义和典型的现实意义震撼着每个读者的心灵。

悲剧,就是“将人生的有价值的东西毁灭给人看”(鲁迅,《再论雷峰塔的倒掉》)。作为一个美学范畴,其基本特征是以悲剧性的矛盾作为戏剧冲突,即具有肯定素质的主人公遭受挫折以至毁灭,唤起人们以悲为特点的审美感受。《祝福》中,祥林嫂就是这样一位具有善良、朴实、勤劳美德的旧中国女性,在各种矛盾冲突的争斗中,经历了人们难以承受的种种打击和挫折后,一步步地走向毁灭。

关于祥林嫂的悲剧命运,人们多从社会学的角度加以分析,认为其悲剧是由社会因素所致,甚至具体为封建政权、族权、夫权和神权这四条绳索的共同勒杀,得出封建礼教害人的结论。这固然是从社会的、政治的、阶级的方面来加以考究,但笔者认为,悲剧是由于必然的矛盾冲突而导致的有价值的东西毁灭,换言之,就是人的内心需求在现实中无法得到满足,经过挣扎、抗争,最终毁灭,从而唤起读者的悲悯或恐惧。其中社会大环境固然是主要因素,但不可忽视的还有人物自身的心理需求与现实的矛盾。

“文学是人学”,从根本上说,文学所承载的文化意义是对人的精神关怀。文学作为人学所体现的文化意义是对人的生存境遇和命运,对人的生存意义,对人与人、人与自然关系的意义,对人类未来的表现和追问。文学要表现人性,“他们的需要即他们的本性”(《德意志意识形态》),说明了人的命运与人的本性和人的需要之间内在的必然联系。

在考察文学作品中的人物形象时,如果能够将社会环境和个人遭际的根本动因结合起来,将人物的社会属性和自然属性综合起来,一定会有新的收获。因此,我们可以转换视界,从心理需要的角度来解读文学作品中的悲剧人物。

笔者认为,分析祥林嫂这个人物的悲剧心理基因,可以从马斯洛的需要层次论谈起。

一、马斯洛的需要层次论

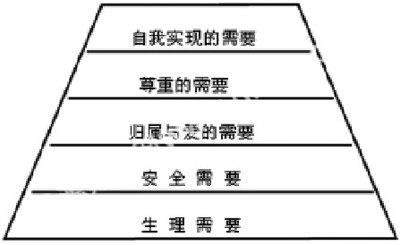

美国著名的人本主义心理学家马斯洛认为,人的一切行为都是由需要引起的,他在1943年出版的《调动人的积极性的理论》一书中提出了著名的需要层次论。马斯洛把人多种多样的需要归纳为五大类,并按照它们发生的先后次序分为五个等级(如下图):

第一层次是生理需要,是个人生存的基本需要,属于维持生命的需要;第二层次是安全需要,包括心理上与物质上的安全保障,如逃避危险等;第三层次是归属和爱的需要,也称社交需要,即人际和交流情感的需要——人是社会的一员,需要友谊和群体的归属感,人际交往需要彼此同情、互助和赞许;第四层次是尊重的需要,包括要求受到别人的尊重(获得名誉、威望等)和自己具有内在的自尊心;第五层次是自我实现的需要,如充分发挥自己的才能,认识自己和周围的世界,进行创造行为等。

马斯洛认为,上述五种需要由低到高依次排列成一个阶梯,当低层次的需要获得相对的满足后,下一个需要就占据了主导地位,称为驱动行为的主要动力。其中,生理需要和安全需要属低级需要,尊重需要和自我实现需要属于高级需要,社交需要为中间层次的需要,基本上也属于高级需要。这五个层次中,较低层次是高一层次的基础;而高层次需要的产生,必须在低一级的需要得到满足之后才能实现。

尽管对于马氏这一理论至今有着不少争议,如:低级需要与高级需要的划分、各种层次之间的相互关系和立体交叉、需要的越级发展等,但它毕竟为我们的研究提供了新的思路。

二、祥林嫂作为悲剧人物形象的层次需要心理基因

参照以上马氏的有关理论,笔者发现,祥林嫂一生其实就是不断追求各种心理需求满足的过程。而她的人生悲剧,实际上就是这一过程的失败和理想的覆灭,我们不妨从以下几个典型情节加以考证:

(一)“逃跑”凸显安全的需要

祥林嫂的出逃实际上就是出于第二层次安全的需要。第一任丈夫(祥林)死后,她成为婆婆的私有财产,随时有可能被婆婆卖掉以成全小叔子的婚姻,她时刻感受得到这种潜在的危险,所以这时的她在巨大的精神压力下“脸色青黄”。渴望安定、自由的内心与现实产生了强烈的矛盾冲突——要么殉节、要么屈服、要么逃跑!她“两颊还是红的”,年轻、有力,生计不成问题,第一层次生理需要无须考虑,“安全”是当务之急——她选择了逃跑。

在鲁家帮佣既“满足”了她维持生命的需要,更给她以安全的保障,所以她不去计较受人剥削、地位低下,反而“满足”,安心做奴隶,嘴边有了“笑影”,人也“白胖”了。祥林嫂所希望的,所感到满足的,原来是一种作为人的最低的生存条件,是一种极不公平的生活,因而这希望和满足本身便是带着悲剧性的。

这种满足在我们看来是何等低微和可怜,正是这样的“满足”折射出封建礼教压迫下妇女的“非人”情状:她只要维持温饱、求得安定,地位、自尊和其他是不足言道的。

(二)“出格”透露出可怜的尊重与自我实现需要

拗不过婆婆的祥林嫂再嫁时“出格”的表现也值得注意。她以死相拼,“一路只是嚎、骂”至哑后,“一头撞在香案角上”,“鲜血直流”,被“反关在新房里”还是骂。笔者看来,她一方面是受封建伦理“一女不嫁二夫”的影响,以“贞节”维持她那可怜的“体面”(第四层次尊重的需要),并以付出生命的代价去实现“从一而终”的目标(第五层次自我实现的需要)。如果说这是一种“名誉”的维护,如果说这是一种自我实现,马氏理论中的较高层次需要在祥林嫂身上却显得那么畸形和病态!从另一个角度看,她似乎也萌发了不愿受人摆布,不愿像牲口物品一样被买卖的朦胧意识,这也许可以归入第四层次尊重的需要。作为一个人,她也需要起码的人的待遇,她有自己的人格,她是自己的!如果说祥林嫂的反抗动机是模糊而不明确的,而读者们分明可以感受到那种自我意识与现实的对抗和斗争。而这一次是自杀未遂的她屈从了“命运”的安排。

(三)满足多层次需要的“好运”

“交了好运”的祥林嫂享受到了短暂的“幸福”——男人(贺老六)有的是力气,没有婆婆的脸色,自家有房,母子皆胖……至此,温饱不成问题,安全亦是无忧,归属和爱(夫妻恩爱、亲子之爱)尽情享受,在深山野墺中无须考虑贞节名誉,一切希望都寄托在儿子阿毛身上由他实现……对于一个旧中国的普通妇女来说,这已经是个完美的归宿:五个层次的需要竟然一一得到满足!尽管这些也并非健康和健全需要的满足,但在历尽苦难的祥林嫂身上是何等幸运。所以我们也就不难理解为何这段经历一直让她念念不忘甚而人格分裂。

(四)“捐门槛”无法规避全方位需要的沦丧

然而好景不长,灾难和不幸总是像影子一样威逼着祥林嫂。当她再次出现在鲁镇,便是出于生理和安全的需要了。夫死子亡,大伯子收屋,使她再次面临生存的威胁。本能地,她回归鲁镇——这里曾经收留过她,给过她短暂的安全与“快乐”。不仅如此,祥林嫂心里产生了第三层次归属和爱的需要——人际交往和情感交流。她不止一次地向别人诉说:“我真傻,真的……”,为的就是渲泄情感、取得同情,另一方面也是她对儿子的死的自责。当这一需要在开初得到一定程度的满足之后,祭祀时四太太一句“祥林嫂,你放着罢!”成为一个转折点。从此以后,祥林嫂无可避免地逐一丢失了她的种种心理需要。

祥林嫂自我实现的需要早就随着儿子的夭折而宣布死亡。归属和爱的需要终因人们的厌烦、唾弃甚至取笑而缄默。

她不甘心被轻贱和蔑视,内心转而产生了一种向往——需要尊重。她所希望的“尊重”,其实只是维持一种做一个普通女仆的体面。用鲁迅先生的话来说,是想“做稳奴隶”的一种奢望。因为在大家眼里,如此“败坏风俗”克夫克子的“不祥”之人理应打入另册,不应享有这个权利。为解决理想与现实的矛盾,在柳妈的好心和故意提醒下她果断地捐门槛,以为可以找到替身,既可摘去不清白的帽子扬眉吐气,又免除死后阴司锯身的恐怖,与儿子团圆。事实证明,一切努力都是徒劳,冬至祭祖时四太太的又一句“你放着罢,祥林嫂!”直接而有力地击碎了她的幻想,宣布了她的心理死亡!

自我价值的迷失,没有尊重、没有归属和爱,死后对阴间地府的恐惧更让她彻底丧失安全感(祥林嫂死前不停地追问灵魂的有无即是明证)。

三、心理需求缺失是祥林嫂悲剧的诱因

备受精神折磨而百无用处的祥林嫂终于被鲁家扫地出门,沦为乞丐,最后连基本的温饱也丧失了。她既希望死后有灵魂,可以让死掉的一家人团聚,又恐惧地狱酷刑的变本加厉,更增添末路的犹疑。带着生理上的饥寒交迫,内心惶恐惊惧,沦丧了爱和归属,没有存在的价值和意义,祥林嫂倒毙在除夕祝福的风雪夜里,羸瘦的尸身分明是一个大大的问号!

“祥林嫂是非死不可的。同情她的人和冷酷的人、自私的人,是一样把她往死里赶,是一样使她精神上增加痛苦。”(丁玲)辗转于各种矛盾中的祥林嫂在选择、在挣扎又在不断失败;一次又一次争取尊严而得不到、要自主而不能、欲有家而破灭、想做奴隶而不得……最终在无比失落、失望和惶恐中结束生命,在鲁镇的祝福声中挣脱无神的躯壳,留给人世间的是无尽的悲怆和拷问。

造成这样的悲剧,不是个人,而是社会,——在作品中表现为各种各样的矛盾纠葛。究其一点,就是人物内心的各种需要渴望得到满足而现实又不允许。我们惊讶地发现,在祥林嫂身上,五个层次的需要都有所体现。虽然她更多地是在较低级的生理、安全、归属和爱的层次上试图获得满足并为之付出巨大代价,这些沉浮甚至几乎构成了她一生悲剧的大部分,而对于尊重和自我实现的较高级需要尽管愚昧和变形,却更真实而深刻地表现出祥林嫂作为一个农村妇女在特定文化生态背景下的悲剧。鲁迅先生以其敏锐的洞察力和对人性的深刻领悟,通过一个小人物的悲剧揭示了人的心理需求和现实关系的深层内在联系,显示出高明的艺术技巧和非凡的智慧。

在各种心理需求得而复失的巨大变动中,在厄运纷至沓来的沉重打击下,祥林嫂心如死灰、形同活尸,剩下一副没有精神的躯壳而至生理死亡。“灵魂的有无”集中了她对所有心理需要缺失的苦闷和彷徨,这种理想和现实的强烈反差又何尝不困扰着鲁迅先生、困扰着我们每一个人?

参考文献:

[1]鲁迅.鲁迅小说全编[M].金隐铭校勘.桂林:漓江出版社,1996.

[2]王雁.普通心理学[M].北京:人民教育出版社,2002.

[3]亚里士多德.诗学[M].北京:人民文学出版社,2002.

[4]袁鼎生.文学理论基础[M].桂林:广西师范大学出版社,2002.

[5]刘叔成,夏之放,楼昔勇等.美学基本原理[M].上海人民出版社,1987.

[6]丁玲.“五四”杂谈[A].丁玲全集(第7卷)[C].石家庄:河北人民出版社,2001.

(郭晓民 桂林师范高等专科学校 541002)