我国城市贫困线与政策目标定位的思考

2009-01-20姚建平

姚建平

摘 要:目前世界各国的贫困线有绝对贫困标准和相对贫困标准两种。发达国家大都采用相对贫困标准,即要让贫困者分享社会发展的成果,保证他们过上“体面的生活”。而发展中国家大都采用绝对贫困标准,我国的低保线也属于绝对贫困标准,低保金主要考虑的是家庭食品开支。基于相对贫困标准和绝对贫困标准的分析可以看出:在我国当前城镇社会必然存在这样一个群体:他们的收入高于绝对贫困线但低于相对贫困线,即相对贫困人口。改革开放后,我国城市贫困的显著特征是绝对贫困人口不断减少,而相对贫困人口则不断扩大。由于当前我国收入分配格局两极化特征非常明显,因此相对贫困人口的规模要远远超过绝对贫困人口规模。在相对贫困线标准下,居民的社会政策受益和财富拥有状况比绝对贫困线下的居民要复杂得多。因此,一旦采用相对贫困线标准,那么政策目标群体定位(资产调查)方法也将随之发生改变。

关键词:贫困线 ;绝对贫困;相对贫困;低保制度;收入调查

中图分类号:C913.7; 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2009)10-0068-09

一、绝对贫困线及其局限

目前世界各国的贫困线划分有绝对贫困标准和相对贫困标准两种。发达国家大都采用相对贫困标准(例如国际贫困线法),即要让低收入者分享社会发展的成果,保证贫困人口过上“体面的生活”(Decent Life),而不仅仅是免除生存危机。而发展中国家大都采用绝对贫困标准,我国的城市居民最低生活保障线(以下简称低保线)也属于绝对贫困标准,低保金主要考虑的是家庭食品开支。绝对贫困线的局限性是显而易见的,以我国低保线为例,可以从受益水平和制度覆盖面两方面对其进行探讨。

从受益水平来看,我国目前的低保线基本上是绝对贫困取向,再加上我国事实上存在的地区差异,使得我国的贫困标准不仅偏低而且有着明显的地区差异。民政部救灾救济司在1999年曾经制定过全国31个直辖市和省会城市最低生活保障的标准:北京市是273元、天津市是241元、石家庄市是140元、南昌市是143元、重庆市是169元。①由于绝对贫困标准的取向,尽管十年以来我国经济和居民生活水平有很大提高,但低保的标准截至目前并没有太大的提高。从表1 可以看出:2008年12月全国城镇居民低保对象的人均补助只有141元,北京市是312元,天津市是330元,河北省是138元,江西省是136元,重庆市是145元。最低生活保障标准从1999年在全国推开到现在将近十年的时间里变动的幅度非常小。

政府实施低保制度的目的是将所有收入低于贫困线的人都纳入政府救济的范围,以起到一个最低层次的社会安全网的作用。从表面上看,城市居民最低生活保障制度的实施似乎可以使政府暂时放松对城市贫困阶层生活的担心。但是,低保制度远远没有解决城镇贫困问题,其根本原因在于贫困标准过低。从中国目前的经济发展水平来看,目前的最低生活保障线标准也仅仅能保证贫困者免受生存的威胁。城市居民最低生活保障线制定仅仅考虑了衣服、食品、水电煤气的价格等生存维持必需项目,而医疗、教育、房租,交通通讯等项目则几乎没有考虑。

这里以中美两国的贫困线为例进行比较来说明这个问题。虽然中美两国官方贫困线的划定都是着眼于人的基本需要,但是中美两国政府对基本需要的理解是不同的。在美国,通常认为贫困家庭将其收入的1/3用于购买食物,官方贫困线的划定就是将最低日常食物的成本乘以3,也就是说贫困线的恩格尔系数在0.3到0.4之间。而我国国家统计局资料表明,2007年我国城镇居民的家庭恩格尔系数平均为0.363,也就是差不多相当于美国的贫困线。贫困线以下的家庭的恩格尔系数通常要达到0.7,甚至更高。再从收入来看,美国1999年一个由3人构成的家庭的贫困线水平是年收入低于13290美元。即使是最贫困的家庭也很有可能是每个人一个房间以及拥有完整的浴室、空调、中央暖气、电话和洗碗机等设施。这种水平对于中国来说,很多地方即使是中等收入者也很难达到。这还只是考虑到收入和住房的室内条件,如果再加上儿童教育、住房、医疗、食品券等福利的话,那么差距还会更大。因此,我国目前过低的贫困线实际上只能顾及城市社会贫困人口中最贫困的那部分,而其他大量需要帮助的低收入者则无法获得社会救助政策支持。

其次是覆盖范围。低保制度从1993年在上海试点实施开始,1999年国务院颁布《城市居民最低生活保障条例》后迅速在全国铺开,到2002年时就已经覆盖所有城镇应保居民。民政部的统计资料表明,截至2008年底,全国共有1111.1万户、2334.6万城市居民得到了最低生活保障。全年累计支出城市低保资金385.2亿元,全国城市平均低保标准为每人每月205.3元,低保对象月人均补助为141元。城市居民最低生活保障制度建立以后所取得的成就是有目共睹的,对于保障城市最贫困、最脆弱群体的生活以及社会稳定发挥着重要的作用。但是,就中国目前的情况来看,最低生活保障制度还仅仅是局限于满足贫困人口的生存需要,其他诸如医疗、教育、住房等方面的救助还远远不够。更重要的是,城市居民最低生活保障制度建立以后凸现了一个庞大的无保障低收入群体(本文称为城镇相对贫困群体),这些人大都是低收入的非正规就业者,是目前我国社会保障制度很难覆盖的死角地带。也可以说,低保制度建立之后使得社会安全网的一个新漏洞变得十分清晰。这一点从低保制度的覆盖人口情况可明显看出来(见表2):

从表2可以看出,尽管低保人数在2000年以后显著增长,低保的覆盖面也随着低保人数的增加而显著增加。但是低保覆盖面到2003年达到城镇居民的4.29%之后开始下降,到2007年时只占城镇居民人数的3.82%。这样的覆盖面与西方发达国家相比有很大的差距。美国是西方发达国家福利水平最低的国家之一,但是与美国相比,我国的贫困线所涵盖的人口比例要低很多。中国目前城镇贫困人口的绝对数在2000-3000万人之间,占城镇总人口数的4%左右。而美国是世界上经济最发达的国家,其官方贫困线下的贫困人口约占美国总人口的1/7,也就是通常在14%左右。这说明如果低保制度仅仅覆盖的是贫困人口中最贫困的那部分,大量稍高于低保线的城镇低收入居民并没有得到社会救助。而更重要的是,我国低保制度已经基本上定型,要想继续扩大制度覆盖范围的可能性已经非常小。见表3:

在低保制度推行之初,受保人数比较有限。1996年,全国接受低保的城市居民只有84.9万。但1999年国务院颁布《城市居民最低生活保障条例》以后,受保人数随着低保制度的完善迅速增长。1999年低保覆盖人数为265.9万,2000年增长了近一倍为402.6万,2001年又增长了一倍多达到1170.7万,2002年在2001年的基础上再次翻倍达到2064.7万,并且基本上保障了城镇所有贫困人口,从而实现了应保尽保。此后一直持续到2007年,我国城市低保人口总数基本上维持在2000—3000万人左右,既没有继续大规模增加也没有大规模减少。

低保人数的稳定说明我国城市贫困问题已经基本得到了遏制,20世纪90年代以来由于大规模下岗工人的出现而带来的新城市贫困危机也已基本过去。但是,这并不意味着城市贫困问题已经得到解决。相反,正是由于低保制度的推行,使我国城市贫困问题进入了一个新的历史阶段。

在贫困对象上,低保人数的稳定说明当前我国已经解决了城镇贫困者的基本生存问题,对城市最贫困群体的社会政策制度建设的主体基本完成。与此同时,低保制度的构建使我们能够非常清楚地看到另一类型的城市贫困开始大规模出现。这些贫困者的收入大都高于当地最低生活保障线,因此无法申请城市低保。但他们面临的贫困风险远远高于城市其他社会阶层,很多人甚至有随时掉入贫困线以下(成为低保对象)的可能。在本文,这一社会阶层被称为“相对贫困群体”。由于相对贫困群体并非绝对贫困者,从某种程度上来说他们只是我们周围的普通人,所以相对贫困人口也不可能像绝对贫困人口那样受到社会的关注,因而也往往难以获得社会保护。但是随着我国社会经济的发展,这一群体理应成为我国当前反贫困的主要目标群体和主要内容。

二、相对贫困线与相对贫困人口的扩张

目前世界上采用的贫困线确定方法主要有市场菜篮子法、恩格尔系数法、国际贫困线法、1美元和2美元贫困线法、生活形态法等。其中市场菜篮法、恩格尔系数法和世界银行1美元线是绝对贫困定位,国际贫困线法、生活形态法和世界银行2美元线是相对贫困定位。不同的贫困线确定方法各有优缺点,笔者认为采用国际贫困线法来确定我国当前城市相对贫困线和相对贫困人口规模是一种比较理想的方法。

按照国际贫困线的定义,凡是收入不到平均收入的50%就属于贫困人口。这种贫困线确定方法的优点是贫困者分享了社会发展的成果,并且通常国际贫困线法所确定的贫困人口数量要高于其他方法确定的贫困人口数量。由于国际贫困线确定的是收入不到平均收入50%的人口数量,而这些低于社会平均收入的50%(国际贫困线)的人既包括绝对贫困人口也包含了非绝对贫困人口,所以要确定相对贫困人口规模实际上就是去除包含国际贫困线下的绝对贫困人口。以国际贫困线为上线,以低保线作为下线,就可以确定我国城镇相对困人口规模,具体计算公式如下:

低于社会平均收入50%的人口数(国际贫困线)- 低保人口数(绝对贫困线)=相对贫困人口数

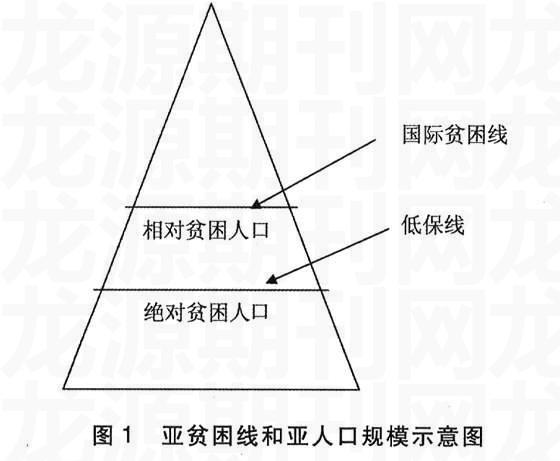

假设我国目前按收入划分的阶层结构是一个金字塔的话,那么通过采用国际贫困线和低保线就可画出绝对贫困与和相对贫困的关系图如下:

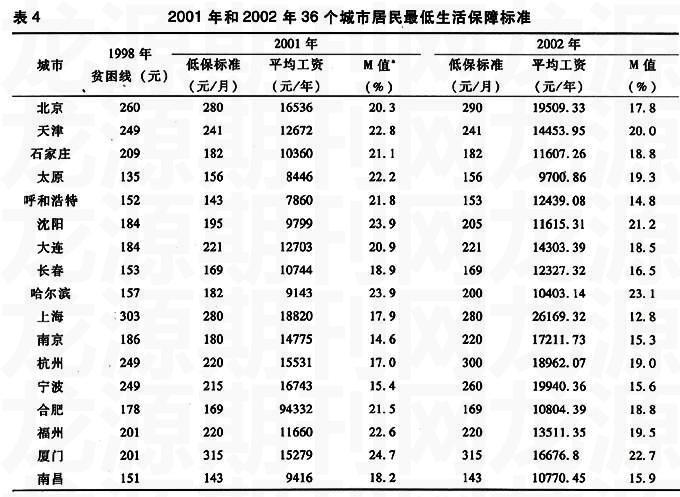

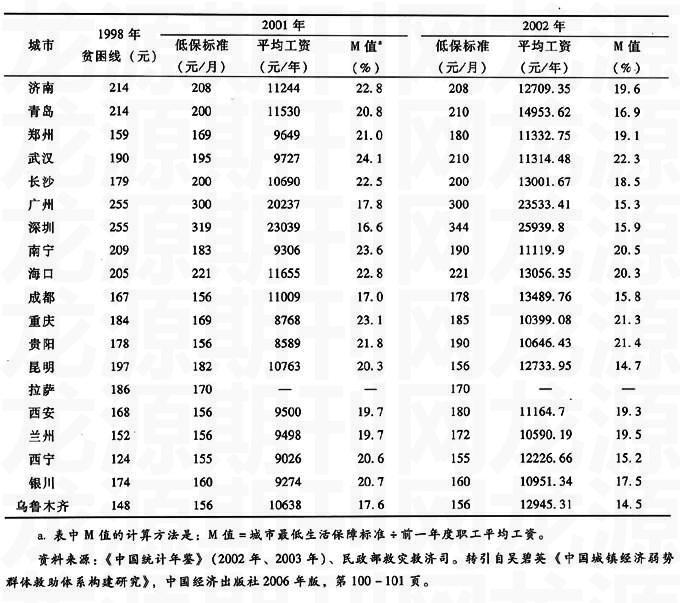

由图1可知,相对贫困人口的规模取决于低保线与国际贫困线之间差距有多大。实际上,由于国际贫困线(社会平均收入的50%)是一个相对固定的值,因此相对贫困人口的规模取决于低保线覆盖的人口。低保线覆盖的人口越多,那么相对贫困人口越少,反之亦然。以2001年和2002年的情况为例,全国36个中心城市低保标准(贫困线)基本上仅相当于当地社会平均收入的20%左右(见表4)。

M值是考察救助后的贫富差距,计算方法与国际贫困线法类似。对于一个完全依靠低保金生活的家庭,M值可以反映其生活水平与社会平均水平的差距。从表4可以看出,2001年和2002年我国主要城市的M值仅为20%左右(即贫困线相当于社会平均工资的20%)。由于近年来我国平均工资不断上涨,而低保标准却没有显著增加,这导致M值不断下降。例如,2008年第四季度北京市的低保标准为390元/月,职工平均工资为46507元/年,M值为10.06%。上海市的低保标准为400元/月,职工平均工资为49310元/年,M值为9.5%。重庆市的低保标准为231元/月,职工平均工资为23098元/年,M值为12% 。天津市的低保标准为396.67元/月,职工平均工资为34938元/年,M值为13.6% 。低保线相当于社会平均工资的10—20%,这与国际贫困线标准(社会平均水平的50%)相差甚远。或者说低保线与社会平均工资的50%之间尚有30—40%的差距。由此可以说明,我国介于低保线和国际贫困线之间的相对贫困人口规模相当大。而且,如果低保标准的调整跟不上平均工资上涨幅度的话,相对贫困人口的规模还会继续扩大。

除了国际贫困线以外,世界银行的1美元线和2美元线也是测量我国相对贫困的重要方法。从1990年开始,世界银行在测量贫困时采用每天的平均消费支出(当消费支出无法获得的时候,用收入代替)。按照这一标准,通常将家庭平均每天消费支出1美元作为贫困线(简称1美元线),或者更为准确的表述是每人每月32.74美元。同时为了加强测量的敏感性,世界银行通常还会使用家庭平均每天消费支出2美元作为贫困线(简称2美元线),更为准确的表述是每人每月65.48美元。1美元贫困线测量的是低收入发展中国家的贫困,而2美元的贫困线测量的是中等发展中国家的贫困。就中国目前的贫困状况来看,1美元线可以看成绝对贫困线,而2美元线可以看成相对贫困线。将这一思路引入相对贫困规模估算,就可以采用世界银行的方法来计算我国相对贫困人口数。具体计算公式是:

2美元贫困线以下的人口数-1美元贫困线以下的人口数=亚贫困人口数

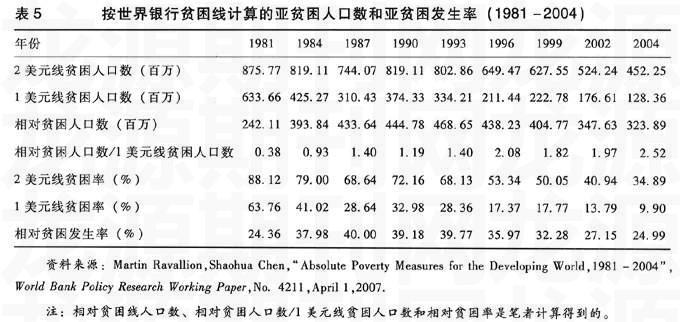

世界银行曾经按照1美元线和2美元线公布了中国从1981年到2004年的贫困人口数和贫困率。根据以上计算方法,那么我国1981—2004年的绝对贫困人口数和相对贫困率可以分别计算出来(见表2-3):

从表5可以看出三个非常重要的趋势:(1)改革开放以来,我国介于1美元线到2美元线之间的相对贫困人口数总体呈上升趋势。1981年相对贫困人口数是2.42亿,1987年时增加到4.34亿,1993年时到达最高点为4.69亿。此后开始有所下降,到2004年时降为3.24亿。可见相对贫困人口规模并没有随着社会经济的发展而减少,反而不断上升。(2)1美元线绝对贫困发生率不断下降,1981年时为63.76%,到2004年下降到只有9.9%。而相对贫困发生率却恰好相反,即呈上升趋势。在1981年时是历史最低点(24.36%),到1987年时已经上升到最高点(40.00%)。此后开始有所下降,但2004年时仍然达到24.99%。这也说明,改革开放以来的绝对贫困状况已经大幅度改善,但是相对贫困状况却恶化了。(3)在1981年时,相对贫困人口数远远低于1美元线下的绝对贫困人口数(两者之比为0.38∶1 )。此后相对贫困人口数开始上升而1美元线下的绝对贫困人口数则大幅度下降,在1987年时相对贫困人口超过1美元线下的绝对贫困人口,两者之比达到1.40 比1。1996年时两者之比进一步上升到2.08比1,到2004年时达到最高点为2.52比1。 这也进一步说明,改革开放以来的社会经济的发展使最底层的贫困人口生活状况大为改善,但相对贫困人口的生活状况相对于全体社会成员来说反而有恶化趋势。

三、相对贫困者的收入调查问题

从我国目前的情况来看,相对贫困线下的贫困人口显然无法仅靠低保制度来解决。要想通过扩大低保的覆盖范围或提高低保水平会受到很多因素的制约。第一,目前的低保标准已经给各级财政造成了一定的负担,低保标准的提高和覆盖范围的扩大有待于中国社会经济的进一步发展。其次,以目前中国社会经济实力,盲目提高低保水平很可能会背离其制度设立初衷而演变为一种“养懒汉”的制度,这一点在西方福利国家已有教训。因此,低保制度对于解决城镇工作贫困问题的空间实际上已经很小了,社会救助制度的建设必须有新的思路。由于相对贫困者也是贫困者,因此政府仍然有必要通过一定的收入补助机制来保证相对贫困者能够维持基本的收入。例如,具体方法可以考虑负所得税制。

负所得税(Negative Income Tax)是直接针对工作贫困者的收入保障设计,最早由美国保守主义经济学家米尔顿•弗里德曼(Milton Friedman)提出。负所得税方案包括三个相互联系的组成部分:即支持或保证水平(support or guarantee level)、临界水平(break-even level)、恢复比例(recovery rate)或隐性税(implicit tax)。具体操作是这样的:假设一个四口之家每年需要保证的收入水平是4000元。如果这个家庭没有其他收入,那么就需要给该家庭提供4000元的收入支持。但是假设该家庭能够挣4000元,那么其保证收入部分是每挣1元将减少50分(即恢复比例为0.5)。因此该家庭总收入将是4000元挣的收入加上2000(0.5×4000)元基本支持,总共6000元的免税收入。这个计算公式在家庭总收入达到临界点(break-even point)之前一直有效。当家庭收入水平达到8 000(0.5×8000=4000)元及以上那么将适用正所得税(positive tax),但是正所得税部分只适用于超过临界点8 000元的那部分收入。

在我国也有学者提出过负所得税的方案。例如,唐钧曾经在20世纪90年代提出过,以“0负税”和“贫困线”将所有的公民区分为“应缴纳个人所得税者”、“免缴个人所得税者”和“可以自动得到补偿者”三部分,其具体设想是:“(1)以社会平均收入作为个人所得税的起征线或称‘0税负线;在社会平均收入的50%-60%设立一条贫困线。(2)收入在0税负线以上的公民,都应缴纳个人所得税。所得税是累进的,收入在0税负线附近的公民的税负只是象征性的,占其收入比例很低;但越往上,其税负占其收入的比例呈几何级数增长。(3)收入在0税负线和贫困线之间的公民免缴所得税。(4)收入在贫困线以下的公民则可以从政府征起的个人所得税中得到补偿,使他们的总收入超过贫困线。”

按照这种政策,负所得税不仅能让相对贫困者受益,而且还能惠及绝对贫困者。

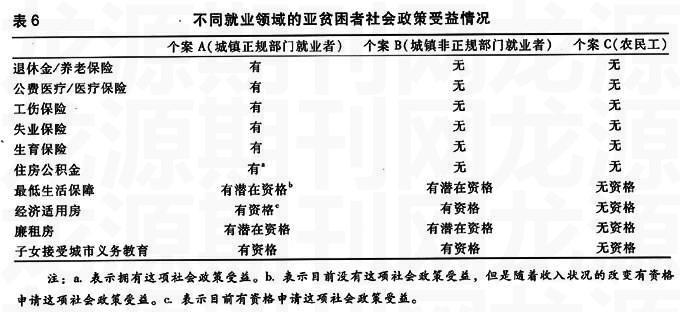

既然是福利性收入补助,因此受助者仍然面临收入评估和资产审查问题。对于相对贫困者来讲,仅考虑当期现金收入远远不够,应该有一个综合性评价方案。在这个资产审查方案中,最重要的是社会政策受益。在我国当前城镇社会,由于社会政策的受益情况差异非常大,因此即使收入相近也会导致不同社会群体所面临的社会风险可能相差非常大。以下案例是三个在不同领域就业的劳动者(假设他们年工资性收入都在2万元左右)其社会政策受益可能出现的典型状况(见表6):

需要说明的是,由于我国目前的社会政策体系并不统一,表6中所列的情况只是一种典型状态而非绝对情况。例如,在部分城市由于推动城乡社会保障制度一体化建设(例如广州和深圳),农民工也有可能参加城镇居民基本养老保险、医疗保险、工伤保险等,而部分城市还为农民工单独建立社会保险制度(例如北京、上海和成都等地)。此外,部分农民工还可能在农村参加新型农村养老保险或新型农村合作医疗。在非正规部门就业的城市居民也可以参加社会保险,尽管他们的缴费并不是依托工作单位。从表中可以看出,尽管三个案例可能拥有相近的收入,但是他们的社会政策受益明显不同。社会政策受益实际上可以转化为潜在或延期收入,进而导致他们面临的社会风险不同。例如,退休金或养老保险受益可以在退休后转为现金收入。公费医疗或医疗保险在生病时就可以转为支付医疗费用的货币收入。工伤保险、失业保险和生育保险同样也可以当参保者面临工伤、失业和生育风险时转化为减少风险损失的货币收入。住房公积金在我国的现阶段实际上可以看作一种为购买或装修住房的定期储蓄。经济适用房政策和义务教育政策对城镇相对贫困者来说无疑也是极其重要的,这些两项政策将为他们节省大量开支。而当相对贫困者沦为绝对贫困者时,申请廉租房和最低生活保障也可以节省开支或带来收入。与城镇相对贫困者相比,社会政策的潜在收益对于城镇绝对贫困者的确定影响要小一些,因为我国低保线以下的人收入通常太低,且很少有其他形式的收入。而相对贫困者就不一样,他们除了社会政策受益的差异之外,如果加上资产收益、实物收益、他人赠与等,相对贫困群体之间的实际差异将会很大。因此,在政策制定时如果不充分考虑政策对象的真实需求差异,那么不仅会造成社会资源的浪费,而且容易形成福利依赖和福利欺诈,从而患上“福利病”。

(责任编辑:薛立勇)