中国南北经济差距的演化格局与驱动因素:1978—2022年

2025-02-21聂长飞刘路伟

【摘要】在新时代新征程,南北经济差距持续扩大成为中国区域发展不平衡的重要表现,制约着区域协调发展和共同富裕目标的实现。借助中国1978—2022年30个省份的长面板数据,从经济总量和均量双重视角,对中国南北经济差距的演化格局和驱动因素进行考察。结果显示,中国南北经济差距先后经历了“差距扩大(1978—1991年)、差距先扩大后缩小(1992—2012年)、差距再扩大(2013—2022年)”发展阶段。区域差异分析结果表明,南北地区内部差异是中国南北经济差距的主要来源,而南北地区之间经济差距日益扩大,逐渐成为中国南北经济差距形成的重要因素。改革开放以来,中国南北经济差距的演变受到自然禀赋、物质资本、人力资本、产业结构和市场化进程等因素影响,其主导因素逐渐由人力资本和物质资本转变为市场化进程。文章为统筹南北地区协同发展、推动高质量发展的区域经济新格局提供了有益启示。

【关键词】中国南北经济差距;区域协调发展;演化格局;驱动因素

【基金项目】国家社科基金青年项目“我国经济高质量发展南北差距的测度、成因与对策研究”(22CJL007)。

【作者简介】聂长飞,博士,南昌大学经济管理学院副教授,研究方向:经济高质量发展与区域协调发展;刘路伟,南昌大学经济管理学院硕士研究生,研究方向:经济高质量发展与区域协调发展。

中图分类号:F061.5文献标识码:A

引言

区域协调发展是推动高质量发展的关键支撑,是实现共同富裕的应有之义,是推进中国式现代化的内在要求。长期以来,囿于幅员辽阔、人口众多的现实情况以及自然资源禀赋、经济发展基础差异较大等多重因素的影响,中国经济面临区域发展不平衡不协调的难题。在新发展阶段,中国区域经济格局显现从“东西差距”转向“南北差距”的新特点新趋势,在经济总量、人均GDP和经济增速等主要经济指标方面,南方地区全面领先,且二者间差距不断扩大(杨明洪等,2021)[1]。2018年11月,《中共中央国务院印发关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》要求构建“协调国内东中西和南北方的区域发展新格局”。2021年5月,习近平总书记在主持召开推进南水北调后续工程高质量发展座谈会时进一步指出南北均衡发展的重要性,提出要促进南北方协调发展。

中国区域经济差距一直是学术界关注的热点问题。早期相关研究大多基于“东西”视角对中国区域经济差距的演变趋势与影响因素等进行考察(陆铭等,2019)[2]。随着南北经济分化现象日益凸显,学者们从“南北”视角重新审视中国区域经济差距问题。第一种文献侧重分析中国南北经济差距的现状和演化格局。从研究思路看,大体可以分为三类。一是基于统计测度的思路,采用基尼系数、泰尔指数、变异系数和经济重心等方法对中国南北经济差距进行刻画,以直观展示中国南北经济差距的动态演进趋势(吕承超等,2021;安树伟和李瑞鹏,2023)[3- 4]。王家庭等(2023)[5]创新性地构建区域塌陷指数,并对中国“南快北慢”的区域经济格局进行分析,研究发现,21世纪以来,中国南方地区塌陷省份占比不断下降,北方地区塌陷省份占比则不断上升。二是基于经济收敛思路,构建经济收敛模型分析中国南北地区内部差异长期变动趋势。董雪兵和池若楠(2020)[6]基于中国省级面板数据,从时序和空间两个维度考察了中国南北地区经济收敛特征。王维(2022)[7]从微观城市视角,在纳入人力资本、物质资本等诸多影响因素的基础上,识别了中国南北地区经济收敛的演化趋势。三是基于系统性思路,采用综合指标法从多维视角对南北经济差距问题进行探究。这类研究分别构建了平衡发展指数(许宪春等,2021)[8]、要素市场化配置指数(卢现祥和王素素,2021)[9]、共同富裕指数(冯苑和聂长飞,2022)[10]、减污降碳协同增效指数(Nie和Lee,2023)[11]等,为全面、深刻理解和把握中国南北经济差距提供了更加多元的视角。

第二种文献着重考察中国南北经济差距的驱动因素。这类研究主要借助新古典经济增长的理论框架,从自然禀赋(苏红键,2022)[12]、物质资本(魏后凯等,2020)[13]、人力资本(杜宇和吴传清,2020)[14]、产业结构(王磊等,2022)[15]以及市场化进程(Xie等,2022)[16]等方面探讨南北经济分化现象的形成机理。从研究范式看,主要分为两类。一是基于定性分析范式,即依据现有的经济学理论,通过对南北地区某一指标比较分析,判定该因素是不是导致南北经济差距的原因。这种方法较为简洁、直观,但由于缺乏严谨的计量识别策略作支撑,从而难以提供某种因素与南北经济差距之间因果关系的直接证据。二是基于定量分析范式,即通过计量分析方法来识别某种因素对南北经济差距的影响效应。在实证策略上,现有文献大多采用分组回归法(盛来运等,2018)[17]和交互项回归法(刘斌和潘彤,2022)[18]等进行分析。丁从明等(2024)[19]提出了“两两捉对”的实证分析策略,并借助该方法考察营商环境的影响,发现营商环境差异对中国南北经济差距具有较强的解释力,解释力大小介于5.83%~14.23%。

上述研究为更好地理解中国南北经济差距演变规律及其内在形成机理提供了有益参考,但仍然存在可供拓展的空间。一方面,关于中国南北经济差距演化格局的分析,大多数研究采用的数据时间跨度较短,难以准确地把握中国南北经济差距演变的时序特征,也无法从更长的时间维度对新时代中国南北经济差距问题进行科学准确的研判。与此同时,在指标选取上,多数文献基于单一指标进行考察,得出的研究结论相对片面、单一。另一方面,关于中国南北经济差距驱动因素的分析,大多数学者聚焦对单一影响因素的识别,对多重因素共同作用的影响关注较少。相较于既有文献,本文主要边际贡献有以下三点。第一,在研究视角上,本文从经济总量和均量双重视角对中国南北经济差距进行分析,能够更全面地把握中国南北经济差距的现状和成因。分析一个地区的经济发展状况,不仅要看经济总量指标,更要看人均发展指标,二者可以互补。第二,在研究数据上,本文借助改革开放以来45年的长面板数据,分阶段考察不同时期中国南北经济差距的变化趋势和驱动因素,有助于在对比中更深刻地认识新时代中国经济重心南移、南北经济差距持续扩大现象。第三,在研究意义上,本文综合采用经济重心法、Dugam基尼系数法、泰尔指数法以及实证分析法等多种方法,试图对中国南北经济差距进行全面、深入分析,相关研究结论能够为新发展阶段实现南北地区均衡发展、推动区域协调发展向更高质量迈进提供有益启示。

最后需要说明的是,为尽可能全面、准确地把握中国南北经济差距的变化趋势,本文选取中国1978—2022年30个省份(不包括西藏、港澳台地区)的面板数据作为研究对象,并分别从总量、均量视角对中国南北经济差距的演化特征进行分析,研究数据来源于历年《中国统计年鉴》。按照现有文献的普遍做法,本文以秦岭-淮河为界进行南北区位划分,南方地区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南等15个省份,北方地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省份。同时,为了后续便于分析,本文结合改革开放以来不同时期中国南北地区经济发展的阶段性特征,以社会主义市场经济制度建立和党的十八大两个时间节点为分界,将研究区间划分为1978—1991年、1992—2012年、2013—2022年三个阶段。

一、中国南北经济差距演化的特征事实分析

(一)基于总量指标的分析

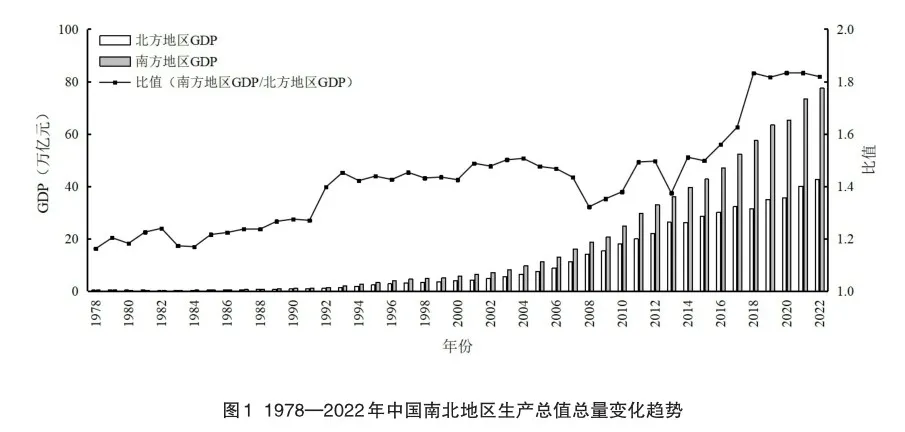

图1绘制了1978—2022年中国南北地区生产总值总量的变化趋势。改革开放以来,中国南北地区经济总量迅速扩张,二者间经济差距总体呈现在波动中不断扩大的趋势。具体而言,1978年南方GDP总量与北方GDP总量之比是1.16,2022年这一比值提高到1.82,提高56.9%。分阶段看,1978—1991年,南方地区尤其是东南沿海省份在区位及经济特区政策等因素驱使下,实现了较快增长,南北经济差距扩大,南北方GDP总量之比保持在1.16~1.27,1990年达到最大值1.27。综合看,中国南北地区发展较为均衡。1992—2012年,中国南北经济差距呈现先扩大、后缩小的倒“U”型变化趋势,2004年南北方GDP总量之比达到这一阶段的峰值1.51。此后,随着东北振兴等战略的实施,南北经济差距开始降低,2008年南北方GDP总量之比达到该阶段最低值1.32。2013—2022年,中国南北经济差距快速扩大,2018年南北方GDP总量之比高达1.83,2019—2022年,虽然这一比值有所降低,但仍然保持在1.81以上,南北经济差距开始成为新发展阶段中国经济面临的新情况新问题。

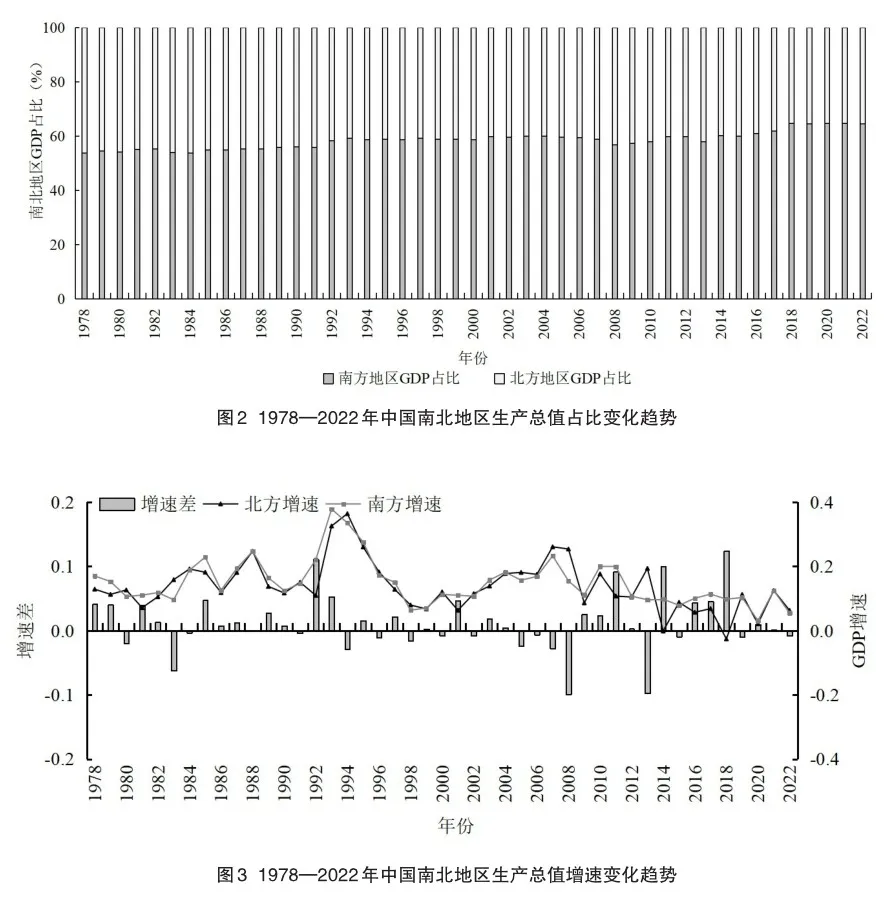

图2展示了1978—2022年中国南北地区生产总值占比的变化趋势。可以明显看出,南方GDP总量占全国的比重总体呈现稳步上升趋势,从1978年的53.73%增加到2022年的64.52%,上升10.79个百分点,年均增加0.24个百分点。新时代十年,南方GDP总量占全国的比重以年均0.67%的速度大幅提升,“南多北少、南强北弱”的区域发展格局加速形成。

图3对比了1978—2022年中国南北地区生产总值增速的变化趋势。总体看,绝大多数年份南方GDP增速高于北方地区。分阶段看,1978—1991年,除1980、1983、1984和1991年外,南方GDP增速均高于北方地区,南北经济差距有所扩大。1992—2012年,北方GDP增速开始实现对南方地区的赶超,其间北方GDP增速高于南方地区的年份占比增加到42.86%。2013—2022年,南方GDP增速再次超过北方地区,“南快北慢”的区域发展格局开始显现。

表1从省际层面对样本区间中国南北经济差距现象进行了刻画。从GDP总量看,GDP总量排名前10的省份中,南方地区省份数量由1978年的5个依次增加到1992年的6个、2013年的7个和2022年的8个,南北经济差距不断扩大的现象愈发明显。从GDP增速看,虽然结果与GDP总量截然相反,GDP增速排名前10的省份中,北方地区省份数量由1978年的2个依次增加到1992年的3个、2013年的8个和2022年的7个,但是侧面反映了“南方地区经济体量大、增速慢,北方地区经济体量小、增速快”的特点,再次印证了南北差距不断扩大的事实。

(二)基于均量指标的分析

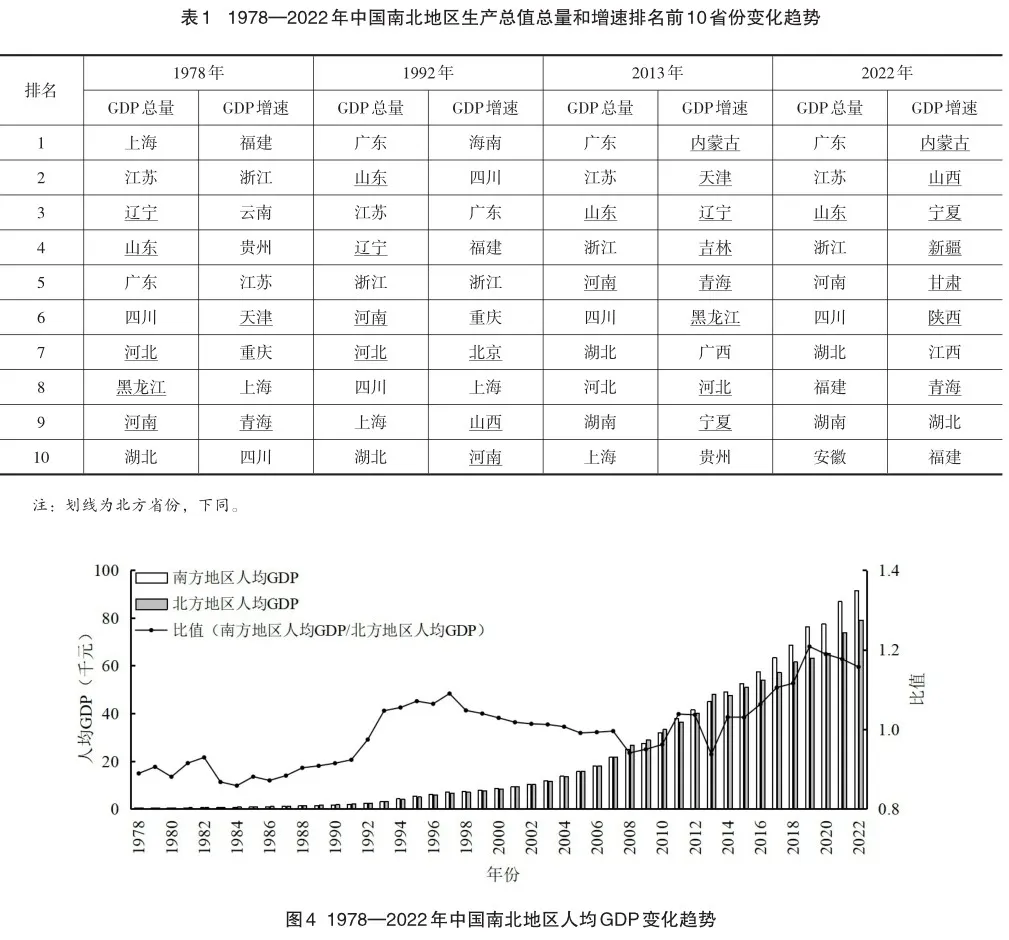

图4描绘了1978—2022年中国南北地区人均GDP的变化趋势。可以看出,变化趋势同GDP总量的变化基本吻合,南北地区的经济差距总体呈现在波动中不断扩大的趋势。具体而言,1978年南方人均GDP与北方人均GDP之比是0.89,2022年这一比值提高到1.16,增加30.33%。分阶段看,1978—1991年,南北经济格局表现为“北强南弱”,南方和北方人均GDP之比保持在0.86~ 0.93,但南方地区人均经济水平对北方地区人均经济水平存在“追赶效应”,中国南北地区发展相对均衡。1992—2012年,南北经济格局转变为“南强北弱”,中国南北经济差距呈现先扩大、后缩小的倒“U”型变化趋势,其中,1997年南北人均GDP比值达到这一阶段的峰值1.09。2013—2022年,南北经济格局表现为“南愈强,北愈弱”,中国南北经济差距加速扩大,2019年南北方人均GDP之比快速达到峰值1.21,2020—2022年,虽然这一比值有所降低,但仍然保持在1.16以上,南北地区经济发展不平衡日益凸显。

图5对比了1978—2022年中国南北地区人均GDP增速的变化趋势。总体看,无论是从时间跨度还是增速大小进行比较,南方地区人均GDP增速均高于北方地区。分阶段看,1978—1991年,南方地区人均GDP增速高于北方地区的年份占比达到71.43%,南方地区经济发展速度快于北方地区。1992—2012年,北方地区的人均GDP增速实现对南方地区的超越,北方地区人均GDP增速高于南方地区的年份占比增加到52.38%。2012—2022年,南方地区人均GDP增速再次超越北方地区,其间除2015、2020、2021和2022年外,南方人均GDP增速均高于北方地区,且差值较大。以上结果同GDP总量变化速度基本吻合,两者共同刻画了改革开放以来中国南北地区经济差距的演化特征,并证实了当前中国南北经济走向分化的客观事实。

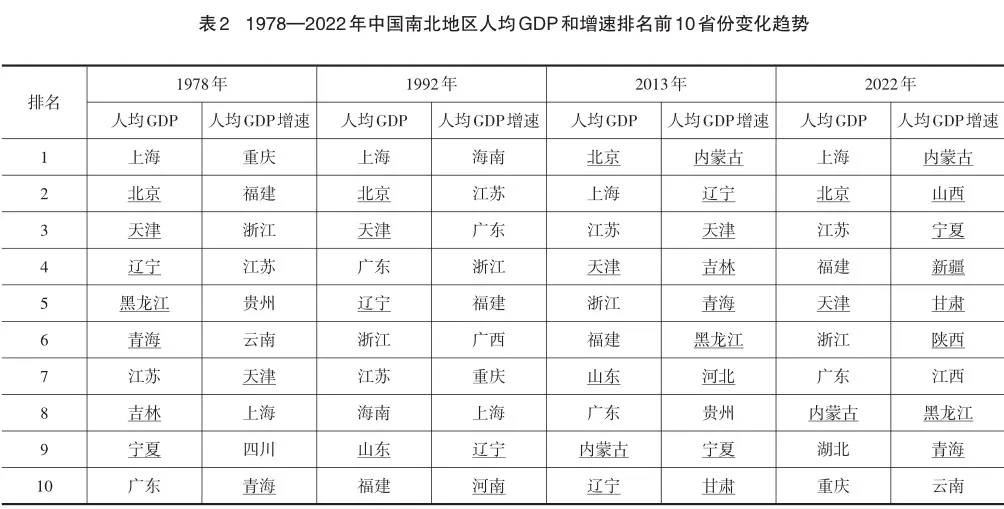

表2从省际层面展示了样本区间中国南北经济差距现象。从人均GDP大小看,人均GDP排名前10的省份中,南方省份数量由1978年的3个波动性增加到1992年的6个、2013年的5个和2022年的7个。从人均GDP增速看,人均GDP增速排名前10的省份中,南方省份数量由1978年和1992年的8个减少到2013年的1个和2022年的2个。由此可见,人均GDP同GDP总量和增速排名前10省份变化趋势基本保持一致,进一步呈现南北经济差距不断扩大的现象。

通过分析可以看出,基于总量指标和均量指标的分析结论基本一致。改革开放以来,中国南北经济差距总体不断扩大,且依次经历了缓慢扩大(1978—1991年)、先扩大后缩小(1992—2012年)、持续快速扩大(2013—2022年)三个阶段。进入新时代新征程,经济发展“南多北少、南强北弱、南快北慢”开始成为中国区域协调发展的新趋势新特点新问题。

二、中国南北经济差距的定量测度与演化格局分析

(一)研究方法

为探究改革开放以来中国南北经济差距的演化格局,本文采用两种研究方式。一是经济重心法,基于不同年份中国经济重心的迁移轨迹对南北经济差距的变化趋势进行分析;二是运用Dugam基尼系数法和泰尔指数法对中国南北经济差距进行定量测度,在此基础上对其进行分解,以识别南北经济差距的主要来源。

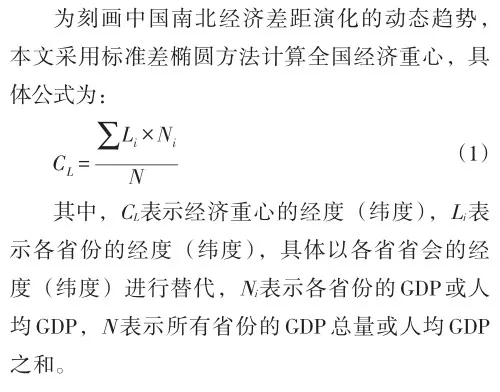

1.经济重心法

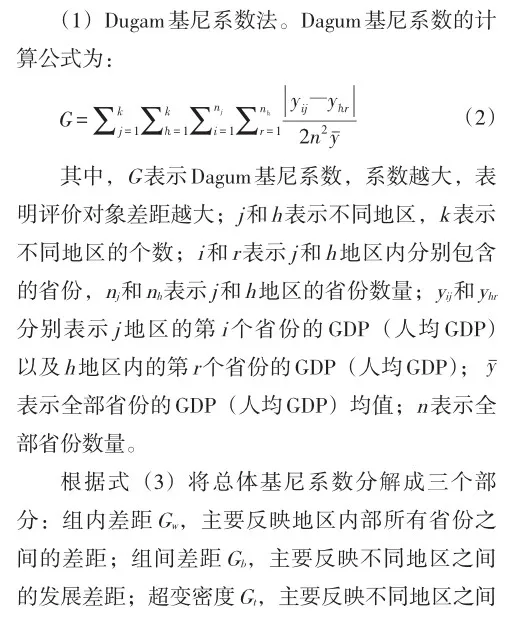

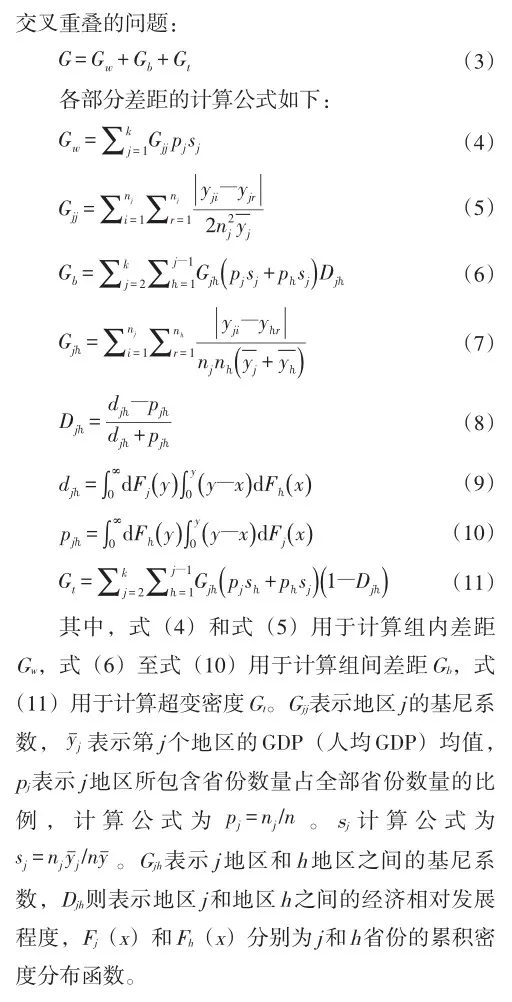

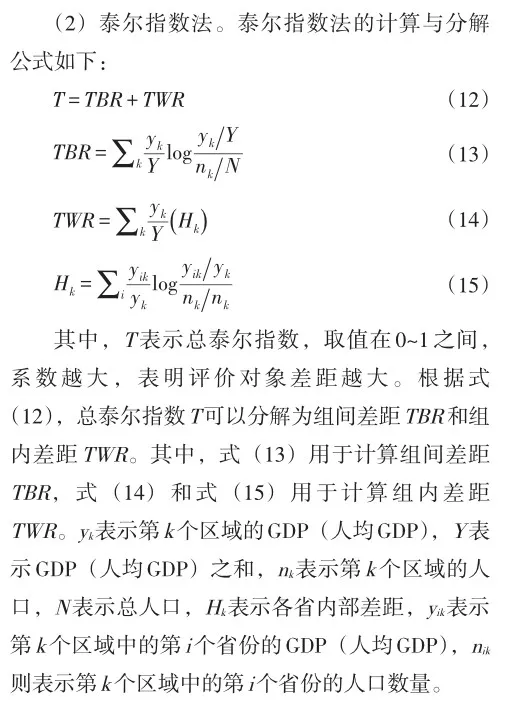

2.南北经济差距测度及分解方法

Dugam基尼系数法和泰尔指数法是测度区域经济差距并对区域差距来源进行分解最为广泛使用的两种方法。两种方法各有优缺点,且具有良好的互补性。为更加全面地测度与分析中国南北经济差距,本文同时采用两种方法展开研究。

(二)测度结果与分析

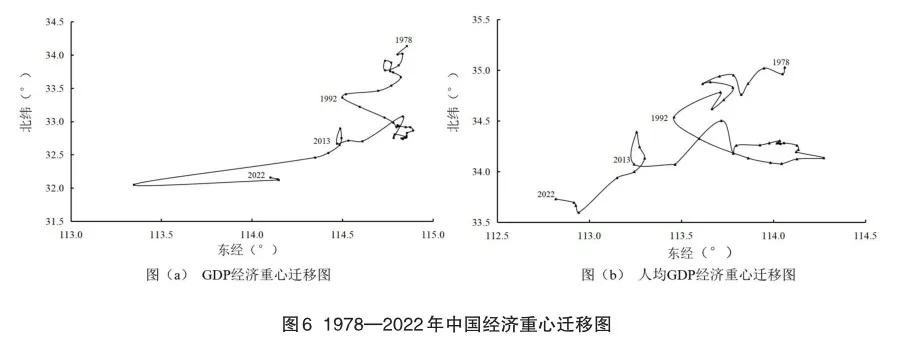

1.经济重心迁移轨迹分析

图6绘制了中国1978—2022年经济重心迁移图。从GDP经济重心迁移轨迹看,GDP经济重心整体呈现波动性向南移动的趋势。GDP经济重心的纬度由1978年的北纬34.13°变为2022年的北纬32.16°,共向南移动1.97°,年均南移0.04°,直观反映了中国经济重心不断南移、南北经济差距持续扩大的区域发展特征。具体到三个发展阶段看:1978—1991年,GDP经济重心南移0.78°,年均南移0.05°;1992—2012年,GDP经济重心南移0.51°,年均南移0.02°;2013—2022年,GDP经济重心南移0.51°,年均南移0.05°。可以看出,在经历20多年缓慢南移后,新时代十年,GDP经济重心向南移动的速度明显加快,南北经济差距成为中国区域协调发展的新问题。

从人均GDP经济重心迁移轨迹看,其迁移轨迹与GDP经济重心基本吻合。人均GDP经济重心的纬度由1978年的北纬35.03°变为2022年的33.73°,共向南移动1.30°,年均南移0.03°。具体到三个发展阶段看:1978—1991年,人均GDP经济重心南移0.49°,年均南移0.04°;1992—2012年,人均GDP经济重心南移0.25°,年均南移0.01°;2013—2022年,人均GDP经济重心南移0.34°,年均南移0.03°。由此可见,无论是基于经济总量指标还是均量指标,计算的经济重心均显现明显的南移趋势,特别是2013年以来,相对于前一阶段经济重心南移的速度明显加快,意味着中国南北经济不均衡程度不断提升。

2.中国经济总体差距的测度结果

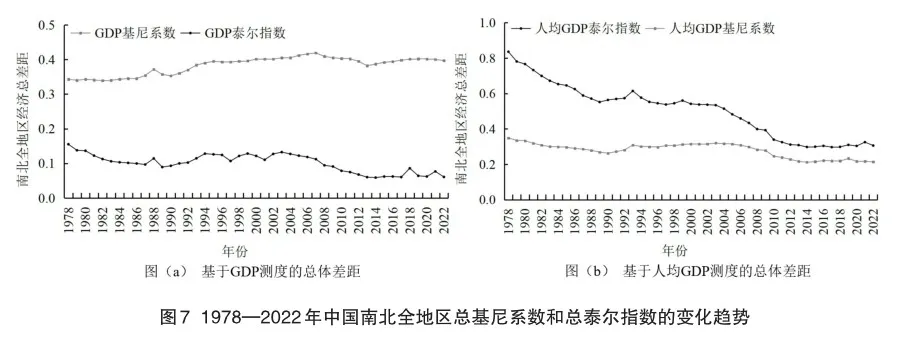

图7刻画了1978—2022年中国南北全地区总基尼系数以及总泰尔指数的变化趋势。从GDP测度结果看,总基尼系数曲线和总泰尔指数曲线均以1992年、2003年和2013年为拐点,先下降后上升,再加速下降后减速下降,呈现倾斜的“W”型,中国南北全地区经济差距依次经历了“差距缩小、差距先扩大后缩小、差距再扩大”三个阶段,该结论与吕承超等(2021)[3]的研究保持一致。分阶段看,1992—2012年,中国南北全地区经济差距缩小,1992—2012年,中国南北全地区经济差距先扩大后缩小,2013—2022年,中国南北全地区经济差距“缩小态势受阻,扩大趋势愈显”。从人均GDP测度结果看,总基尼系数曲线和总泰尔指数曲线的倾斜“W”型变化趋势愈加明显,中国南北全地区经济差距呈现“先缩小、先扩大后缩小、最后再扩大”的动态演变,同GDP测度结果基本吻合。

3.中国经济总体差距的分解

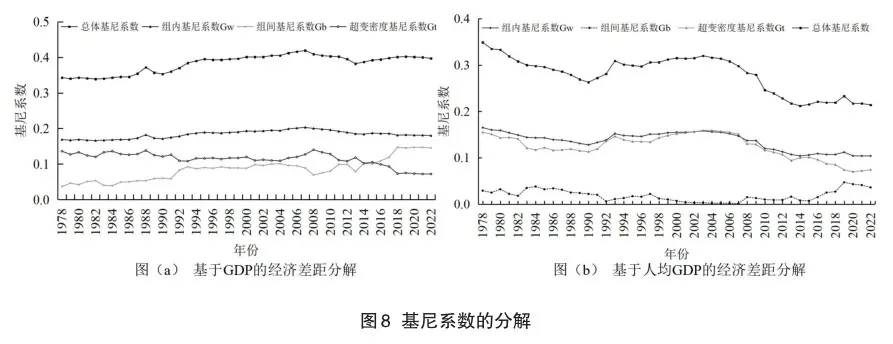

本文为深入探究中国南北全地区经济差距演化的驱动力,基于“南北”视角对总基尼系数和总泰尔指数进行分解。图8报告了基尼系数分解的结果。从基于GDP的经济差距分解结果看,组内差距是总经济差距形成的最主要来源,其次是超变密度和组间差距。其中,组间差距呈扩大趋势,特别是2013年以来加速扩大,对总经济差距的贡献率超越了超变密度。从基于人均GDP的经济差距分解结果看,组内差距依旧是总经济差距形成的最主要来源,其次是超变密度和组间差距,2013年以来,组内差距和超变密度对总经济差距的贡献率不断下降,组间差距的贡献率则不断上升。总量和均量的经济差距分解结果共同表明,南北经济差距逐渐成为中国经济差距形成的主要原因,是新时代新征程面临的新问题新挑战。

图9刻画了基于“南北”视角对总泰尔指数的分解,基于GDP和人均GDP的经济差距分解结果保持着高度的一致性,改革开放以来,组内差距始终是中国南北全地区总经济差距的最主要来源,对总经济差距的贡献率超过90%。组间差距虽然远小于组内差距,但总体呈现扩大趋势,特别是2013年以来加速扩大,反映出南北经济差距扩大是我国新时代区域协调发展的重大现实问题。由此可见,无论是基尼系数的分解结果还是泰尔指数的分解结果,组内差距在总经济差距形成中都占据最主要地位,南北经济差距逐渐扩大的问题不可忽视。

4.中国南北经济差距的演变

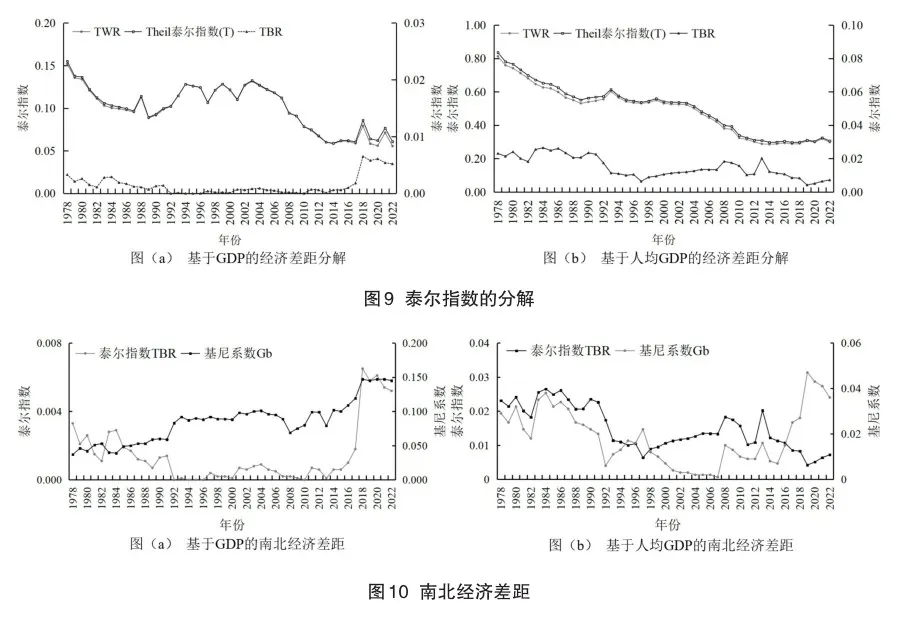

图10反映了1978—2022年中国南北经济差距的演变趋势。改革开放以来,中国南北经济差距总体持续扩大,且依次经历了“先扩大、后缩小、再扩大”的发展阶段。当以GDP为测算指标时,基尼系数由1978年的0.04上升到2022年的0.15,增幅275%,差距平均每年扩大6.11%;组间泰尔指数由1978年的0.0033上升到2022年的0.0052,增幅57.57%,差距平均每年扩大1.28%。分阶段看,1978—1991年中国南北经济差距扩大,基尼系数上升幅度59.46%,泰尔指数变化相对平稳。1992—2012年中国南北经济差距先扩大后缩小,基尼系数和泰尔指数先上升后下降,呈倒“U”型变化,基尼系数在0.06~0.10波动,2004年达到峰值,泰尔指数在0.0001~0.0009波动,同样在2004年达到峰值。2013—2022年,中国南北经济差距再次扩大,基尼系数由2013年的0.08上升到2022年的0.15,增幅87.50%;泰尔指数由2013年的0.0001上升到2022年的0.0052,增幅510%。当以人均GDP为测算指标时,基尼系数和泰尔指数均呈现“先波动性上升、后下降,再上升”的趋势,中国南北经济差距先扩大、后缩小、再扩大,同总量测算结果基本一致。

此外,值得注意的是,2013—2022年,中国南北经济差距虽然在总体上呈扩大趋势,但2020年以来南北差距扭转了快速扩大的势头。其中,基于GDP测算的泰尔指数由2020年的0.0061下降为2022年的0.0052,基尼系数由2020年的0.147下降为2022年的0.145,基于人均GDP测算的基尼系数由2020年的0.043下降为2022年的0.036。南北差距呈现由升转降的新态势(刘学良等,2024)[20],是各界重视南北差距扩大问题、国家积极促进区域协调发展战略的结果,但南北差距总体扩大依旧是我国当前面临的重大现实问题。

通过以上分析,基于总量和均量的分析结果得出了较为一致的结论。第一,中国南北全地区经济差距依次经历了“差距缩小、差距先扩大后缩小、差距再扩大”三个阶段,其中内部经济差距是总经济差距的最主要来源。第二,2013年以来,南北经济差距逐渐成为中国南北全地区总经济差距形成的主要原因。第三,中国南北经济差距先后经历了“先扩大、后缩小、再扩大”的发展阶段。

三、中国南北经济差距的驱动因素分析

(一)研究方法

新古典经济增长理论认为,区域经济增长的影响因素主要包括自然禀赋等初始性因素、物质资本和人力资本等要素投入因素、产业变迁等结构性因素以及市场化进程等制度性因素。据此,本文结合已有研究成果,重点分析自然禀赋、物质资本、人力资本、产业结构、市场化进程五个因素对中国南北经济差距的影响。本文构建如下回归模型进行检验。

其中:i和t分别表示省份和年份,被解释变量 Y表示经济增长,与前文一致,本文分别采用各省份GDP和人均GDP的自然对数进行表示;NE表示自然禀赋,囿于数据的可得性,本文主要从能源消耗方面对自然禀赋的作用进行考察,以能源消费总量的自然对数进行衡量;PC表示物质资本,具体采用永续盘存法对各省历年的资本存量进行估算,并取自然对数进行反映;HC表示人力资本,采用人均受教育年限的自然对数进行表征;IS表示产业结构,采用第三产业产值与第二产业产值之比进行刻画;MP表示市场化进程,由于市场化指数缺失较多,本文采用政府干预程度的倒数对该指标进行表示,具体以GDP与地方政府一般财政支出比值进行衡量,指标数值越大,表示市场化进程越快。μi和νt分别表示省份固定效应和年份固定效应,εit为随机扰动项。

(二)实证结果与分析

1.全样本估计与分析

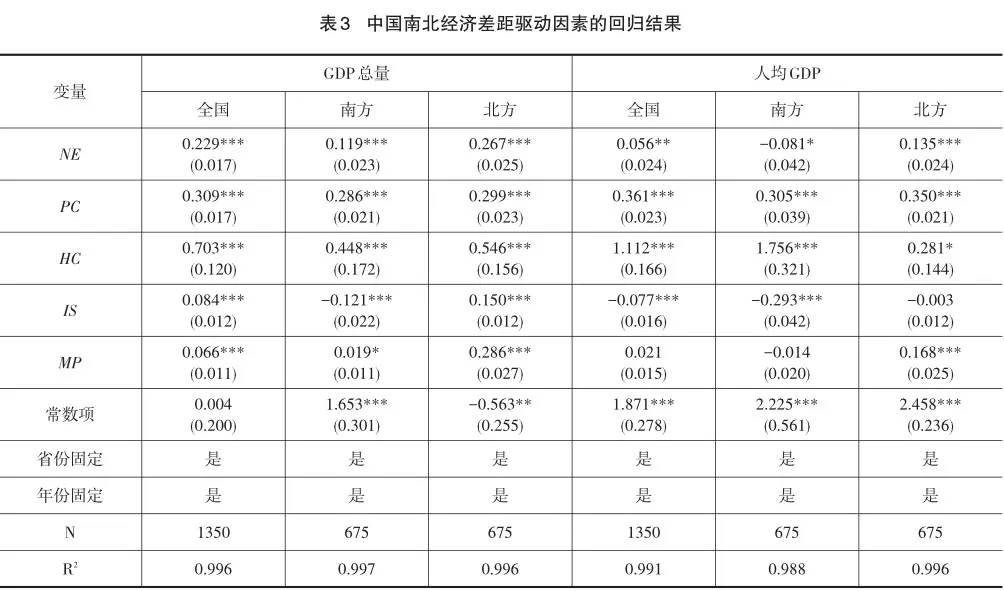

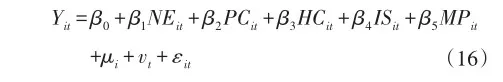

表3报告了1978—2022年中国南北经济差距驱动因素的回归结果。从全国看,当以GDP为被解释变量时,自然禀赋、物质资本、人力资本、产业结构和市场化进程的回归系数均在1%的水平上显著为正,表明丰裕的自然禀赋、充足的人力资本和物资资本、不断跃升的产业结构以及自由开放的市场均能有效促进经济增长。具体到南北地区,北方地区自然禀赋和人力资本的回归系数明显大于南方,说明自然禀赋、人力资本和市场化进程对北方经济增长的边际效应大于南方。这与北方地区长期以开发自然资源为主要经济增长动能、缺乏高质量人才以及市场化进程相对较慢密切相关。当以人均GDP为被解释变量时,自然禀赋、物质资本和人力资本的回归系数依然在1%水平下显著为正,估计结果与GDP总量作为被解释变量时基本吻合。具体到南北地区,南方地区人力资本回归系数为1.76,北方地区为0.28,人力资本对南方经济增长的驱动强于北方,北方地区自然禀赋和物质资本的回归系数大于南方地区,自然禀赋和物质资本对北方人均GDP增长的驱动效应强于南方。

2.分阶段估计与分析

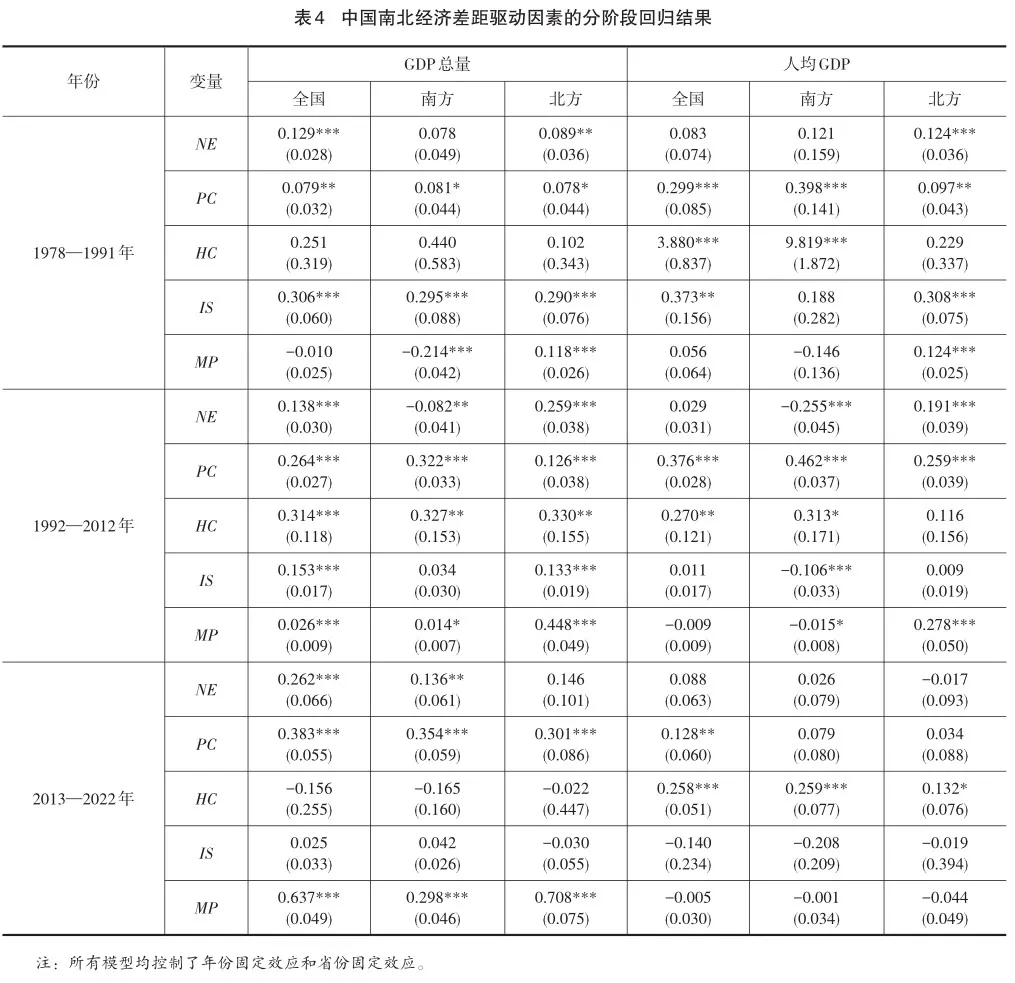

表4报告了不同发展阶段中国南北经济差距驱动因素的回归结果。从全国看,当以GDP为被解释变量时,在三个阶段中,自然禀赋、物质资本和产业结构的回归系数均在1%水平上显著为正。市场化进程在第二、三阶段回归系数由第一阶段的负转为正,这是因为第一阶段我国处于计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的过渡时期,1992年以后,社会主义市场经济体制才开始确立并逐渐成熟完善。而人力资本在第三阶段的回归系数由第一、二阶段的正转为负,这可能是我国人力资本快速增长,而相应的市场需求与之不匹配所形成的结果。此外,人力资本回归系数由第一阶段的0.08依次转变为第二阶段的0.26以及第三阶段的-0.16,市场化进程的回归系数由第一阶段的-0.01依次转变为第二阶段的0.03和第三阶段的0.64。人力资本在中国经济发展进程中出现了边际贡献率递减的规律,市场化进程则表现出边际贡献率递增的规律。这与我国经济增长方式相关联,改革开放之初( 1978—1991年),中国经济增长更依赖劳动力和物质生产,即充分利用丰富的劳动力资源和人口红利,而发展到第三阶段市场的潜能充分显现。具体到南北地区,从南北回归系数差异水平看,中国南北经济发展差距最大的驱动因素,由1978—1991年的人力资本依次转变为1992—2012年的物质资本和2013—2022年的市场化进程。

当以人均GDP为被解释变量时,在三个阶段中,自然禀赋、物质资本和产业结构的回归系数依然在1%水平上显著为正,同总量结果基本一致。具体到南北地区,从南北回归系数差异水平看,1978—1991年,南北人力资本回归系数差异最大,其中,北方地区人力资本回归系数为9.82,南方地区人力资本回归系数为0.23,人力资本对南方经济增长的边际效应明显强于北方。1992—2012年,市场化进程和物质资本对“南北差距”现象形成的影响最为显著。一方面说明市场化进程的差异是南北差距持续存在的长期主导因素;另一方面,南方地区物质资本系数大于北方地区,表明南方地区能够更加有效将物质资本的积累转换为经济增长的动能,从而产生经济差距。此外,南方地区自然禀赋回归系数由正转负,说明对于自然资源的不合理开发,反而不利于经济增长,这体现了国家在发展中对于合理开发资源,利用环境优势发展自身,贯彻“人与自然和谐共生”科学理念的加深。2013—2022年,南方地区人力资本回归系数为0.26,北方地区市场化进程回归系数为0.13,差值0.13,在五个驱动因素中差距最大,凸显新时代人力资本在南北经济差距形成中的关键作用。

总量和均量的分阶段估计结果表明,自然禀赋、物质资本、人力资本、产业结构和市场化进程在每个阶段中对中国南北经济差距的演变都发挥着重要的驱动作用,并且每个阶段的主导驱动因素呈现人力资本和物质资本向市场化进程过渡转变的趋势。

四、结论与启示

本文以中国南北经济差距为切入点,基于总量和均量视角,结合1978—2022年30个省份的面板数据进行实证研究,全面、系统地分析了中国南北经济差距的演化格局与驱动因素。本文主要研究结论有三点。第一,中国南北全地区经济差距依次经历了“差距缩小、差距先扩大后缩小、差距再扩大”三个阶段,其中内部经济差距是总经济差距的最主要来源。此外,2013年以来南北经济差距逐渐成为中国南北全地区总经济差距形成的主要原因。第二,1978—2022年中国南北经济差距先后经历了“先扩大、后缩小、再扩大”的发展阶段,特别是2013年以来中国南北经济差距加速扩大。分阶段看,1978—1991年,中国南北经济差距缩小;1992—2012年,中国南北经济差距呈倒“U”型变化趋势;2013—2022年,中国南北经济差距进一步扩大,“南多北少、南强北弱、南快北慢”开始成为中国区域经济协调发展的新特点。第三,中国南北经济差距大小的演变受到自然禀赋、物质资本、人力资本、产业结构和市场化进程等因素的显著影响,且改革开放以来中国南北经济差距的主导驱动因素逐渐由人力资本和物质资本转变为市场化进程。基于上述研究结论,本文提出以下政策建议。

第一,要注重缩小地区内部发展差距。根据泰尔指数和基尼系数分析结果,组内差距是南北全地区总经济差距的主要来源,远大于组间差距,这意味着同一组别内部之间的差别造成了差距(马继青和罗润东,2021)[21]。所以,缩小地区内部差距对南北地区平衡发展具有重大贡献,我们应该缩小同地区同要素条件下不同组别的发展差距,推动区域内部、区域之间的协调发展。尤其注重东部地区这些内部发展差距大但经济发展快的地区发展,促进发展潜能的溢出效应与外部性,扩大东部地区对欠发达地区的“扩散效应”,进而缩小区域发展差距。

第二,健全区域协调发展机制,提高南北平衡发展在区域协调发展战略中的重要地位。中国南北经济差距在自然禀赋、物质资本、人力资本、产业结构和市场化进程等多因素的影响下始终保持动态演变,针对2013年以来中国南北经济差距持续扩大的现象,政府要加大对南北差距问题的关注力度,适度将区域协调发展战略的重心向南北协调发展偏移,加大对振兴东北地区等老工业基地、京津冀协同发展、黄河流域生态保护和高质量发展等北方地区区域发展战略的政策倾斜,着力改变“南多北少、南强北弱、南快北慢”的经济格局。

第三,注重市场化改革,平衡南北市场化水平,促进南北要素自由流动。促进南北市场化水平协调发展是南北差距缩小的关键,对此,要打破地区间的市场分割和市场屏障等地方保护主义,建立全国统一市场。北方地区尤其是东北地区应该注重市场改革,构建良好的市场环境,鼓励创新和投资,吸引高科技企业,推动企业转型,破除企业发展过程中的各种制度阻碍,持续优化地区营商环境,推进城市营商环境从“限制经济秩序”向“开放经济秩序”演进(丁从明等,2024)[19]。此外,促进地区要素流动是实现南北均衡发展的重要途径,要推动人力资本和物质资本在南北自由流动,建立南北利益共享和补偿机制,实现南北优势互补,重点推进跨板块、跨省份的空间政策体系,从利益共同体角度推动南北协调发展。

第四,坚持以高质量发展促进南北经济高质量协调发展。经济高质量发展与南北区域协调发展相辅相成,经济高质量发展涵盖了对自然禀赋、物质资本、人力资本、产业结构和市场化进程高水平要求,是南北区域协调发展的保障,而南北区域协调发展又是经济高质量发展的基础,有益于进一步提升经济高质量发展水平。因此,在未来发展中,要坚持走高质量发展之路,加快打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动和优化配置,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的市场体系,构建我国高水平社会主义市场经济体制,从而实现经济高质量发展与南北区域经济协调发展的良性互动和适度同步推进。

参考文献

[1]杨明洪,巨栋,涂开均.“南北差距”:中国区域发展格局演化的事实、成因与政策响应[J].经济理论与经济管理,2021,41(4):97-112.

[2]陆铭,李鹏飞,钟辉勇.发展与平衡的新时代:新中国70年的空间政治经济学[J].管理世界,2019,35(10):11-23+63+219.

[3]吕承超,索琪,杨欢.“南北”还是“东西”地区经济差距大:中国地区经济差距及其影响因素的比较研究[J].数量经济技术经济研究,2021,38(9):80-97.

[4]安树伟,李瑞鹏.东西差距还是南北差距:1978年以来中国区域差距的演变与机理分析[J].中国软科学,2023(4):109-120.

[5]王家庭,袁春来,贺沛翔.我国南北差距的定量测度、时空演进及驱动因素[J].学习与实践,2023(4):40-51.

[6]董雪兵,池若楠.中国区域经济差异与收敛的时空演进特征[J].经济地理,2020,40(10):11-21.

[7]王维.南北经济收敛性与共同富裕[J].南方经济,2022(10):37-53.

[8]许宪春,雷泽坤,窦园园,等.中国南北平衡发展差距研究:基于“中国平衡发展指数”的综合分析[J].中国工业经济,2021(2):5-22.

[9]卢现祥,王素素.中国要素市场化配置水平的南北差异及形成机理[J].数量经济技术经济研究,2021,38(11):21-42.

[10]冯苑,聂长飞.中国共同富裕的时空演进、区域差异及收敛性研究[J].经济与管理研究,2022,43(12):65-84.

[11] NIE C,LEE C C.Synergy of pollution control and carbon reduction in China:Spatial–temporal characteristics,regional differences,and convergence[J].Environmental Impact Assessment Review,2023,101:107-110.

[12]苏红键.自然禀赋与地区发展:兼论南北经济差距扩大现象[J].中国软科学,2022(10):61-71.

[13]魏后凯,年猛,李玏.“十四五”时期中国区域发展战略与政策[J].中国工业经济,2020(5):5-22.

[14]杜宇,吴传清.中国南北经济差距扩大:现象、成因与对策[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2020,44(1):148-156.

[15]王磊,李峰波,马新宇.中国南北差距之谜:结构转换与结构冲击:基于空间计量模型的实证分析[J].云南财经大学学报,2022,38(5):1-15.

[16] XIE D,BAI C,XIAO W.Institutional environment,development model transformation and North–South economic disparity in China[J].Growth and Change,2022,53(4):1877-1906.

[17]盛来运,郑鑫,周平,等.我国经济发展南北差距扩大的原因分析[J].管理世界,2018,34(9):16-24.

[18]刘斌,潘彤.地方政府创新驱动与中国南北经济差距:基于企业生产率视角的考察[J].财经研究,2022,48(2):18-32.

[19]丁从明,王聪,陈昊.优化城市营商环境促进南北经济均衡发展:限制经济秩序向开放经济秩序的演进[J].数量经济技术经济研究,2024,41(1):110-129.

[20]刘学良,沈扬扬,李实,等.我国南北差距的历史演变与趋势研判[J].华南师范大学学报(社会科学版),2024(3):16-29+205.

[21]马继青,罗润东.西部地区居民收入差距及其解构:基于CFPS项目数据的研究[J].西藏大学学报(社会科学版),2021,36(1):186-194.

(责任编辑:李娟)

Evolutionary Pattern and Driving Factors of the North-South Economic Gap in China: 1978—2022

NIE Changfei, LIU Luwei

(School of Economics and Management, Nanchang University, Nanchang 330031, China)

Abstract: In the new era and new journey, the widening economic gap between the north and the south has be? come an important manifestation of China’s unbalanced regional development, which restricts the realization of the goal of coordinated regional development and common prosperity. Based on the long panel data of 30 provinces in China from 1978 to 2022, the evolutionary pattern and driving factors of the north-south gap in China are investigat? ed from the dual perspectives of economic aggregate and average volume. The results show that the economic gap be? tween the north and the south of China has experienced a development stage of“widening gap (1978—1991), wid? ening gap first and then narrowing gap (1992—2012), and widening gap again (2013—2022)”. The results of re? gional difference analysis show that the internal difference between the north and the south is the main source of the economic gap between the north and the south in China. At the same time, the widening economic gap between re? gions in the north and the south gradually becomes an important factor in the formation of the north-south economic gap in China. The evolution of China’s north-south economic gap since the reform and opening is affected by natu? ral endowment, physical capital, human capital, industrial structure and market-oriented process, and the leading factors gradually change from human capital and material capital to market-oriented process. This paper provides useful enlightenment for making an overall planning of the coordinated regional development of the north and south and building a new pattern of regional economy with high quality development.

Key Words: China’s north-south economic gap; Regional coordinated development; Evolutionary pattern; Driving factors