南京市人口城镇化与土地城镇化耦合协调性研究

2025-02-20黄思远林耀奔

摘要:随着城镇化进程的加快,南京市面临着人口快速增长与土地资源有限之间的矛盾。文章通过构建人口和土地城镇化的测度指标,运用耦合协调度模型分析二者的协调程度及其时空演变特征。结果显示,2007—2021年,南京城镇化率从76.8%增至86.9%,显示出农村人口向城镇转移的趋势。建成区面积从577.44 km2增至868.28 km2,增幅50.37%。人口与土地城镇化的耦合协调度在新型城镇化政策实施后显著改善。文章提出统筹区域协调发展、优化城乡功能格局、强化规划引领作用、实现包容多元的城镇化等优化路径,以实现南京市人口与土地城镇化的协调发展,提升城市的可持续性和居民的生活质量。

关键词:人口城镇化;土地城镇化;耦合协调;指标测度

中图分类号:F121. 3文献标志码:A

0 引言

自十八大以来,中国全面深化改革与新型城镇化建设不断推进,城市化的重心逐步从“土地”向“人”转移[1]。这一转变反映了国家对以人为本的发展理念的重视,强调在城市化进程中关注人民的生活质量与社会福利。城市化与工业化相互作用,工业化成为城市化的重要动力。2001年,中国加入WTO后,部分工业企业扩大规模,利用规模效应增强竞争力,促进了沿海地区的产业集聚,推动了大量农民工的迁徙[2]。尽管中国已成为“世界工厂”,但面对产业升级的需求,制造业企业必须不断转型,充分利用金融、科技与物流等资源。产业仍然集中在沿海和一些中心城市,如北京、上海、广州、深圳以及本研究的重点城市南京[3-4]。这种集聚不仅推动了当地服务业的迅速发展,还吸纳了大量从农村及中小城市转移的劳动力。新一代移民在城市生活中逐渐适应,许多“农二代”不再具备农业生产所需的技能,更希望在城市定居。因此,城市化必须实现转型,以人为本,为居民提供必要的住房、教育和医疗等公共资源[5]。2024年党的二十届三中全会强调要深化新型城镇化,推动城乡融合发展,提升城市群的整体功能与竞争力。这一政策导向为进一步研究人口城镇化与土地城镇化的耦合协调性提供了重要依据,旨在促进城市的可持续发展,提升居民的生活质量,确保社会的和谐与稳定。

南京市既是我国东部沿海地区的重要中心城市、全国重要的科研教育基地和综合交通枢纽,也是我国首批国家历史文化名城,城市建设与规划具有重要的历史文化特色。2021年2月,国家发展改革委关于同意南京都市圈发展规划的复函发布,南京都市圈成为中国第一个由国家发改委正式批复规划的都市圈,而南京市是南京都市圈的核心城市,对于四周的中小城市具有很强的辐射带动作用。然而,南京的产业土地和人口方面仍然存在着一些问题。首先,在产业土地方面,南京存在着产业空间分布不均衡的问题。例如,高新技术产业主要集中在南京市的东部,而传统制造业则主要分布在市中心和西部地区。这种不均衡导致了城市的发展不平衡,也加剧了交通拥堵等问题。其次,在人口方面,南京也存在着城乡差距大的问题。随着城市的发展,越来越多的农民涌入城市,但由于种种原因,他们在城市里往往受到歧视和排挤。同时,城市居民与外来人口之间的文化冲突也日益突出,这也给城市的稳定和发展带来了一定的压力。总之,南京在城镇化的过程中需要更好地解决产业土地和人口方面的问题,促进城市的平衡发展,提高城市的竞争力[6]。

因此,本文以南京市为例,基于南京市相关特点,通过文献分析、政策分析、数理模型构建、数据分析等方法对人口城镇化与土地城镇化耦合协调分析、研究优化路径,并为推动我国城市的人地协调发展,解决与南京市相类似的一些城市发展中存在的问题、推进城乡区域融合发展提供新思路,提出优化路径和相关建议。

1 模型构建及数据分析方法

1.1 数据来源

本文涉及区域包括南京市区及其管辖市辖区。研究时间范围选取2013—2021年。本文涉及的基础数据主要来源于2007—2021年《南京市统计年鉴》的统计数据,大部分指标是经过相关指标测算得出。

1.2 指标构建

本文利用《南京市统计年鉴》,搜集了2007— 2011年南京市人口城镇化与土地城镇化相关数据,包括人均建成区面积、人均建成区绿地面积、地均财政支出、地均财政收入、地均国内生产总值等土地城镇化数据,还包括常住人口数、城市人口密度、普通高校在校人数、二三产业人均产值、城镇居民恩格尔系数等人口城镇化数据[7-9]。通过数据标准化量化等手段算出两者城镇化指数。构建土地城镇化耦合度和协调发展度计算模型,在参考部分已有研究成果的基础上构建指标体系并利用极差法进行标准化,通过熵值法、对南京市人口城镇化和土地城镇化的耦合协调发展关系进行尝试性研究,提出优化路径,并对我国城市化发展及相关问题提出一些参考性建议。

1.3 耦合协调模型构建

1.3.1 原始数据处理

为消除量纲之间存在的差别影响,需对原始数据进行处理,本文分别对正向指标数据正向化处理,对负向指标数据逆向化处理。

正向指标计算方法:

Xij=xij-min(xj)max(xj)-min(xj)(1)

负向指标计算方法:

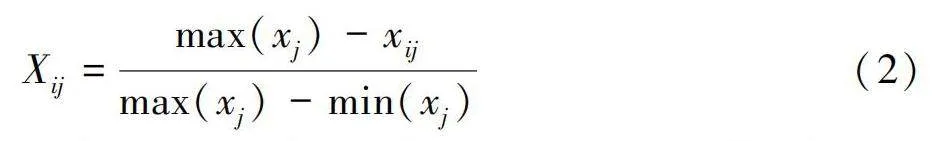

Xij=max(xj)-xijmax(xj)-min(xj)(2)

公式(1)和公式(2)中,xij表示第i年第j个指标的原值;Xij表示第i年第j个指标经过标准化后的数值;max(xj)、min(xj)分别为xij所在序列的最大值和最小值。

1.3.2 耦合协调度模型

耦合协调是来源于物理学中的概念,是指不同系统在自身和外界的影响下产生的相互作用。耦合协调度模型则是用于分析两个或两个以上系统的相互影响程度和系统之间彼此作用关系的方法。借鉴到本文中,可以用于衡量人口城镇化与土地城镇化间的交互关系[10]。因此,本文构建了人口城镇化与土地城镇化的耦合协调度模型,用于分析中国人口城镇化与土地城镇化的耦合协调过程与演进规律。首先,测度人口城镇化与土地城镇化两系统间的耦合度,反映二者相互影响的程度式;其次,借助中间变量综合协调指数式(2)及耦合度共同评估人口城镇化与土地城镇化的耦合协调程度,以反映二者间协调发展水平的高低式。具体公式如下:

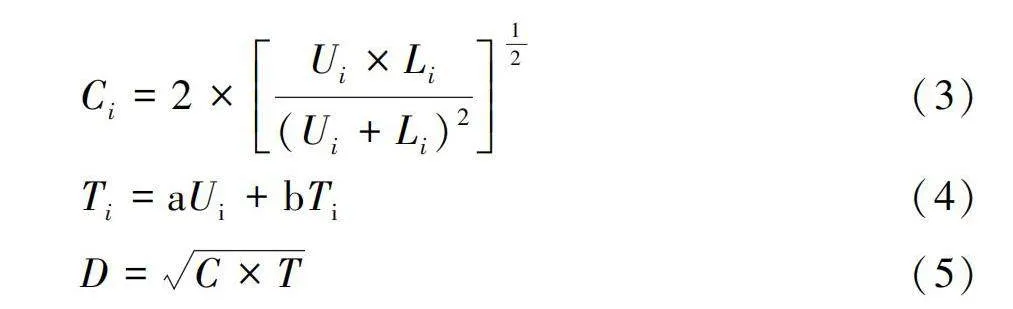

式(3)—(5)中:C为耦合度;T为综合协调指数;D为耦合协调度;Ci值表示i城市的耦合度。Ui表示人口城镇化指数的综合得分,Li表示土地城镇化指数的综合得分,a、b为待定系数,a+b=1,在实际应用中,一般使T∈(0,1),以保证D∈(0,1)。考虑到城镇化过程中人口与土地两子系统作用程度相当,并存在相互制约、相互作用,将待定系数确定为a=b=0.5。

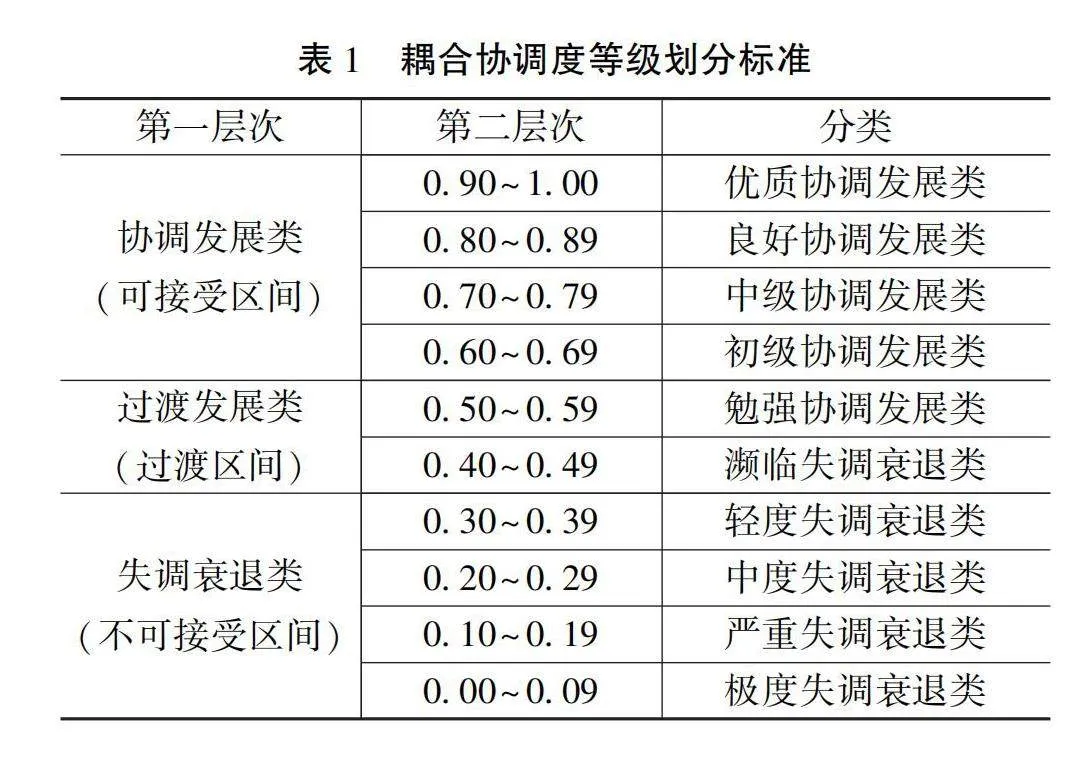

以下是根据计算得出的 D 值大小,并参考国内相关研究[11],利用协调发展 D 的区间值来判断人口与土地的耦合协调发展度及其演变趋势 (见表1)。

2 结果与讨论

2.1 人口城镇化与土地城镇化发展现状

南京市市域面积6587 km2,可用于城镇建设的土地资源有限,在一定程度上限值了土地城镇化的上限和发展速度。

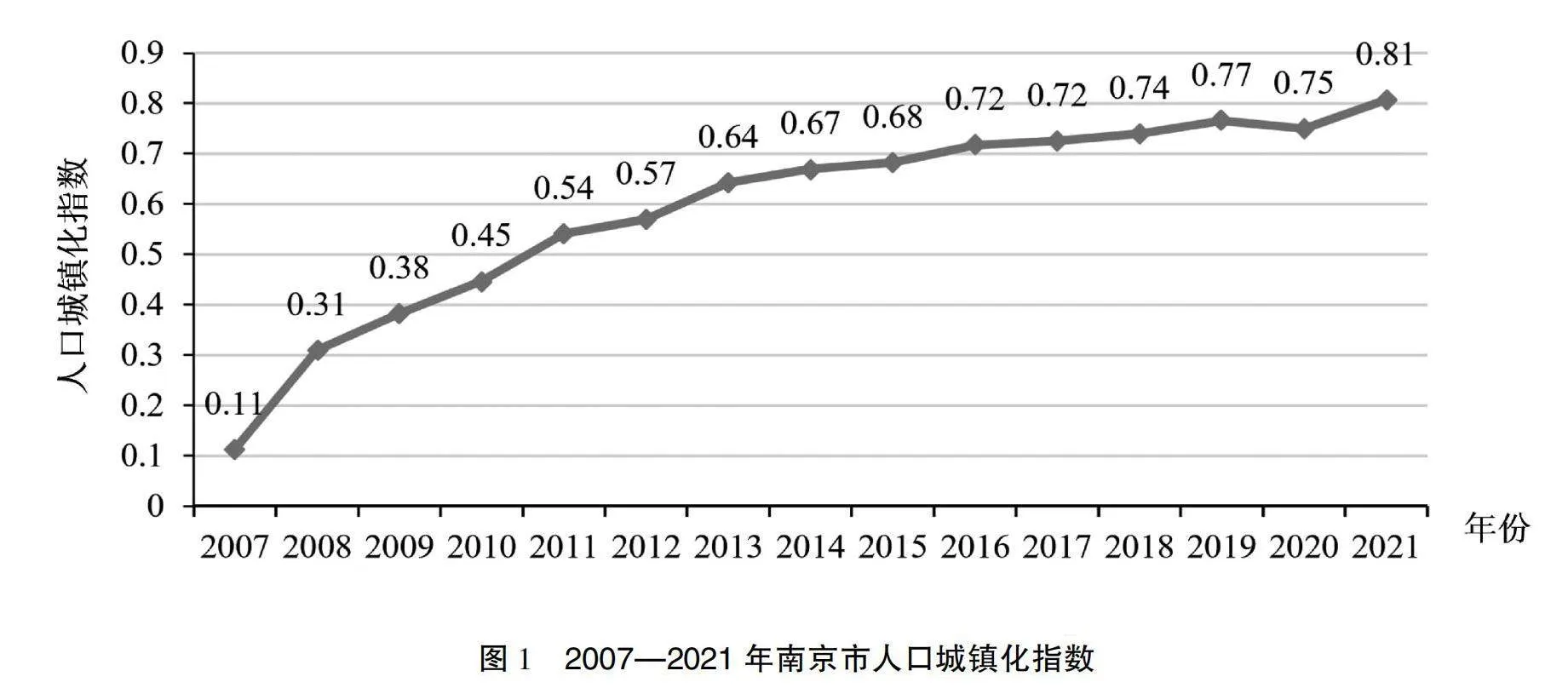

根据国家统计局规定,以城镇人口占总人口的比重代表城镇化水平。整体来看,2007—2021年南京市城镇化水平呈稳步上升趋势。2021年,南京市城镇化率首次突破80%,达到80.1%(见图1)。截至2021年年底,南京市的城镇与乡村常住总人口为942.34万人,其中规模以上城镇人口总数为733.73万人,城镇化率水平为86.9%。与2007年相比,南京市这15年的城镇与乡村常住人口总量增加了201.04万人,其中城镇人口却增加了215.21万人,城镇化率较2007年提高了10.08个百分点,并以年均0.672%的城镇化速度实现了缓慢增长。可见,南京市在高城镇化水平下,城镇化发展仍取得了一定的成就,这与南京市政府数年来在城镇化规划建设上的努力有关。南京市的常住人口增加数量小于城镇人口增加数量,由此可推断出2007—2021年南京市许多农村人口已转化为城镇人口。

在人口城镇化率不断提高的过程中,南京市的城市建成区面积也得到了一定程度的扩大。南京市建成区面积从2007年的577.44 km2增长到2021年的868.28 km2,共增加了290.84 km2,增幅为50.37%,呈逐年增长趋势(见图2)。从年新增建成区面积看,南京市新增建成区面积每年都有所增加,但增加的幅度有所不同。建成区面积扩张,也从侧面反映出南京市有较多的农村人口转化为城镇人口,土地城镇化率也较高。

2.2 人口城镇化与土地城镇化耦合协调度

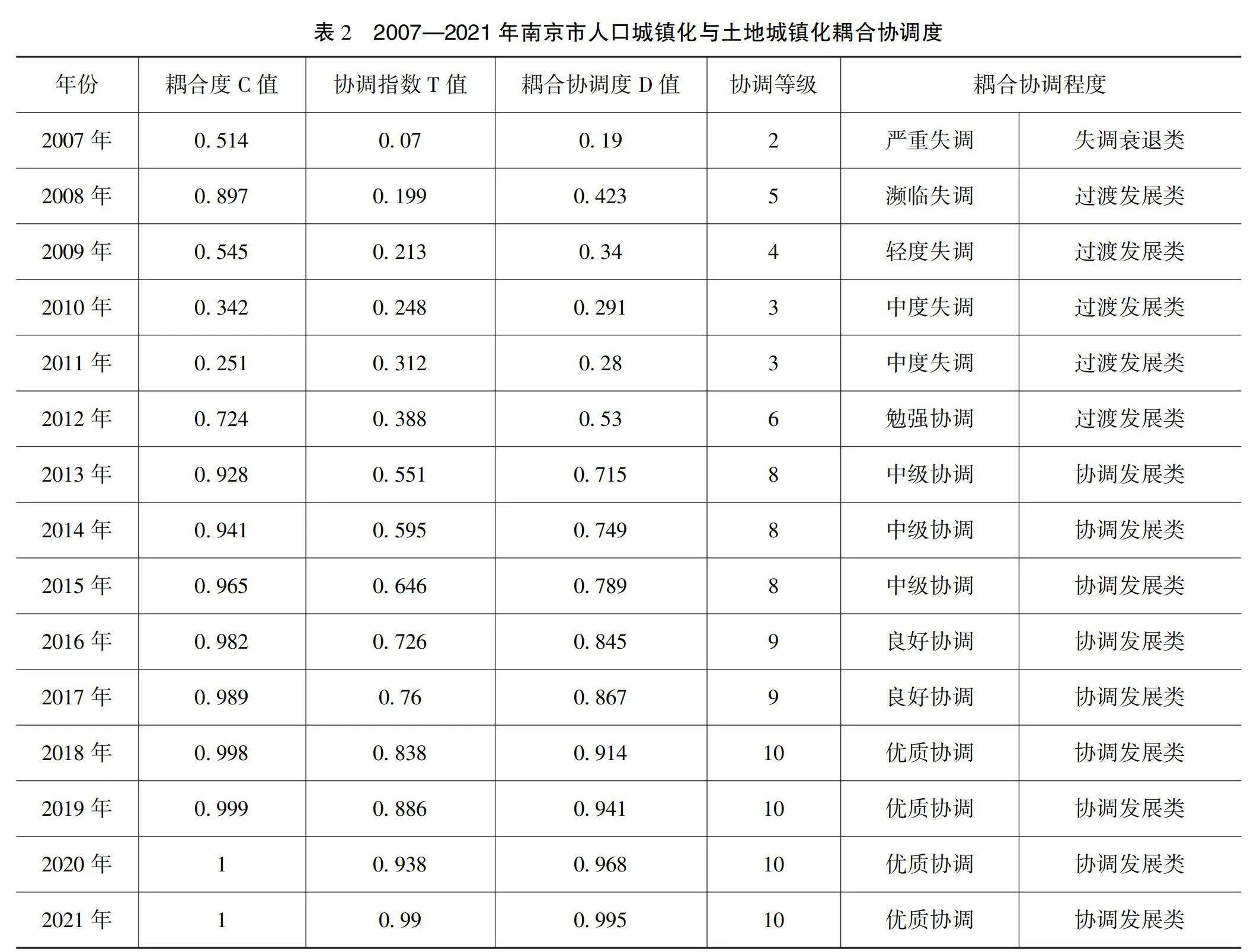

根据测算结果(见表2),南京市在2007年,人口城镇化与土地城镇化耦合协调程度严重失调,城镇化发展类型属于失调衰退类。可知在“十一五”期间,随着南京市以民营企业快速发展为主的工业化进程加快,产业集聚效应的扩大,南京全市常住人口以年均18.63万人保持高速镇长。2008—2013年协调度逐渐提高,但由于房地产进入市场,建成区面积快速增加,土地城镇化快速推进,而人口城镇化受户籍制度以及主城区的去工业化影响,发展相对较缓。“十二五”期间全市常住人口年均净增4.37万人,不足“十一五”期间的1/4,全市土地城镇化率高于人口城镇化率,此时的城镇化发展类型属于过度发展类。2014年以来,尤其是新型城镇化实施以来,南京市土地城镇化和人口城镇化耦合度从中级协调到优质协调,城市化发展类型转为协调发展类。“十三五”以来,随着落户政策放开及各项人才政策实施,得益于留宁高校毕业生与城市间转移就业人员的增加,人口增幅有所回涨,2016—2019年,年均净增约6.6万人。至2019年末,全市常住人口达到850万人,但与《南京市区域城市化规划(2014—2020)》预期的950万人仍有差距。

2.3 存在问题分析

南京市在土地城镇化与人口城镇化的进程中面临多重挑战,包括发展不平衡、生态环境压力、经济滞后以及城乡差距。尽管城市化水平逐步提升,但农村区域的资源消耗和人口流失问题依然突出,影响了整体的可持续发展。为实现更加协调的城镇化进程,南京需加强政策引导,优化土地利用,推动经济结构转型,同时注重生态保护和区域协调发展。这将有助于提升城市的吸引力和民众的生活质量,为未来的高质量城镇化奠定坚实基础。

2.3.1 发展不平衡

南京市在土地城镇化与人口城镇化之间存在显著的不平衡。虽然南京市已经实现了较高的城市化率,城市用地快速扩张导致农村土地资源的过度消耗,进一步限制了农村经济的发展。同时,人口城镇化过程中,仍有大量农民工等非户籍人口未能获得充分的社会保障和公共设施建设。这些人口主要向经济发达地区聚集,造成农村地区面临人口减少和老龄化等问题。此外,由于缺乏有效的政策引导,土地城镇化与人口城镇化之间存在明显脱节,导致城市规划与人口需求的不匹配,影响了整个城市发展的可持续性。

2.3.2 生态环境影响

南京市的城市化进程对生态环境造成了一定的破坏。在城市化过程中,各类用地的需求显著增加,尤其是住宅和商业服务用地的扩展。这种用地的快速扩张往往占用农田和原有的生态用地,给南京市的生态环境带来了新的挑战。土地资源的过度开发不仅影响了生态平衡,还可能导致生物多样性下降和水土流失等问题。因此,在推进城镇化的同时,必须重视生态环境的保护,寻求二者之间的平衡发展。

2.3.3 经济发展滞后

与长三角地区的杭州、苏州和上海相比,南京市在国企和民营企业的数量结构上存在差异,国企数量占比更高,民营企业数量相对较低。这种经济结构的偏差导致南京在经济发展水平上相对滞后,影响了其在长三角地区的城市吸引力与就业带动能力。经济发展的滞后进一步制约了人口城镇化的推进,因缺乏足够的就业机会和生活条件,吸引的人口数量减少,造成城市发展活力不足。

2.3.4 城乡差距与区域不平衡

南京市在城乡发展上存在明显差距,东南部地区的经济发展较快,吸引了大量人口涌入,而西北部地区(如浦口区、六合区)因政策落实等因素,经济发展相对滞后,城镇化进程也受到影响。这种区域间的发展差异不仅影响了南京市整体社会的稳定与协调发展,还加剧了区域发展的不平衡。要实现南京市的可持续发展,必须采取措施缩小城乡差距,促进各区域的均衡发展。

3 结论与建议

3.1 结论

本文基于江苏省的城镇特点,探讨了人口与土地城镇化耦合协调的发展状况及实现高质量城镇化的路径,为解决中国新型城镇化发展中的问题及推进城乡区域融合提供新思路,提出优化路径和相关建议。具体结论如下。

(1)有限的土地资源:南京市的市域面积仅为6587 km2,这限制了可用于城镇建设的土地资源,显著影响了土地城镇化的发展上限和速度。

(2)城镇化水平稳步提升:从2007年到2021年,南京市的城镇化水平持续上升,城镇化率从76.8%提升至86.9%。这一增长主要得益于政府在城镇化规划和建设方面的努力,城镇人口的增加大于常住人口的增长,表明农村人口向城镇转化的趋势明显。

(3)建成区面积的扩大:南京市的建成区面积在2007—2021年从577.44 km2增加至868.28 km2,增幅达到50.37%。这反映出城镇化进程中农村人口的转化和土地城镇化率的提升。

(4)耦合协调度的变化:2007年,南京市人口城镇化与土地城镇化的耦合协调度严重失调,属于失调衰退型。在“十一五”到“十二五”期间的工业化进程中,协调度有所提高,但由于房地产市场的快速发展,土地城镇化超出人口城镇化,形成过度发展。自2014年以来,随着新型城镇化政策的实施,耦合协调度显著改善,进入优质协调阶段。

(5)人口增长与政策影响:“十三五”期间,南京市实施的落户及人才政策促进了人口增长,2016—2019年,常住人口年均净增约6.6万人,至2019年末常住人口达850万人,尽管仍低于规划目标950万人,但显示出政策对人口城镇化的积极影响。

3.2 建议

本文认为无论是南京市的城镇化发展还是中国的城镇化发展都要牢牢围绕以“人”为核心的新型城镇化发展道路,在吸引人进城的基础上,着力发展好城市行政服务、交通、基础设施、教育、生态环境等民生相关领域的建设,防范化解城市化进程中存在的制度、体系、资源等方面重大问题,向新型现代化城市转型,不断增强城市居民幸福感、获得感、安全感,使一个城市充满温度,城市发展更平衡,更充分。具体建议如下。

(1)统筹区域协调发展。南京市应加快融入长三角一体化发展格局,推动都市圈的同城化进程。这一策略不仅能促进区域内经济的协同发展,还能提升基础设施的互联互通。通过整合资源和优势,南京可以与周边城市形成更加紧密的经济联系,进一步增强竞争力。这种区域协调发展将有助于实现资源的优化配置,提升整体发展水平,促进区域间的互动与合作。

(2)优化城乡功能格局。要完善国土空间和城乡体系,推动产业发展与城乡功能的总体协调。通过引导各级城乡单元的功能优化,南京市可以提升土地使用效率,增强城市的综合服务能力。同时,应加强农村土地的保护,限制城市的无序扩张,优化城市用地结构。此外,推动人口城镇化的均衡发展,鼓励人口向西北部地区和小城镇流动,将有助于提高农村地区的吸引力。通过政策协调,促进城市与农村发展的统筹,提升城乡整体效益。

(3)强化规划引领作用。南京市需加强城市规划和建设的科学性与可持续性,确保城市发展符合市场需求。这要求在制定规划时,充分考虑市场的动态变化与实际需求,发挥市场机制的积极作用。通过合理的规划,可以引导城市在空间布局、功能分配和资源配置上更加高效。同时,规划的前瞻性和灵活性将为城市的长远发展提供保障,确保城镇化过程中的可持续发展。

(4)实现包容多元的城镇化。南京市应实施更加多样化的市民化政策,以推动更大力度的人才吸引。这意味着要包容更多元的就业与生活方式,满足不同群体的需求。通过优化人才引进政策,提供更多的就业机会和生活选择,可以增强城市的吸引力。同时,要为新市民提供更好的社会服务与保障,使其融入城市生活,推动社会的和谐与稳定。这种包容性的城镇化将为南京市的可持续发展注入新的活力。

参考文献

[1]吕添贵,吴次芳,李洪义,等.人口城镇化与土地城镇化协调性测度及优化:以南昌市为例[J].地理科学,2016(2):239-246.

[2]吴一凡,刘彦随,李裕瑞.中国人口与土地城镇化时空耦合特征及驱动机制[J].地理学报,2018(10):1865-1879.

[3]陈昱,田伟腾,马文博.人口城镇化与土地城镇化的耦合关系及其空间差异:以中原城市群为例[J].生态经济,2019(8):104-110.

[4]廖卫东,刘淼.长江经济带土地城镇化、人口城镇化与城市生态效率提升:基于108个地级及以上城市面板数据的实证分析[J].城市问题,2020(12):57-68.

[5]王富喜.山东半岛城市群人口-土地城镇化质量测度与协调发展研究[J].地理科学,2020(8):1345-1354.

[6]汤澍,王彦涛,汤淏.基于恢复力理论启示的江苏旅游城镇化发展研究[J].江苏科技信息,2022(27):1-4,9.

[7]陈昱,田伟腾,马文博,等.基于ESDA-GWR的人口城镇化与土地城镇化协调度时空分异及影响因素研究:以中原城市群为例[J].中国农业资源与区划,2020(8):88-99.

[8]金丹,戴林琳.中国人口城镇化与土地城镇化协调发展的时空特征与驱动因素[J].中国土地科学,2021(6):74-84.

[9]王继威.新型城镇化视角下土地城镇化与人口城镇化协调发展分析[J].农业经济,2023(6):109-112.

[10]谢余初,刘秋华,张宇,等.北部湾城市群人口-土地城镇化质量的耦合协调关系及空间差异[J].水土保持研究,2024(3):421-431.

[11]牛曙晨,罗翔,秦井井,等.县域土地城镇化与碳排放的互动演化及驱动机理研究:以江西省为例[J].长江流域资源与环境,2024(5):937-948.

(编辑 编辑李春燕)

Study on the coupling coordination between population urbanization and land urbanization in Nanjing city

HUANG Siyuan1, LIN Yaoben1,2,3*

(1.School of Political Science and Law, Nanjing University of Technology, Nanjing 211800, China; 2.School of Marxism, Nanjing University of Technology, Nanjing 211800, China; 3.Nanjing University of Technology Base, Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era Research Center in Jiangsu Province, Nanjing 211800, China)

Abstract:With the acceleration of urbanization, Nanjing faces a contradiction between rapid population growth and limited land resources. This study constructs measurement indicators for both population and land urbanization and employs a coupling coordination degree model to analyze their coordination levels and spatiotemporal evolution characteristics. The results indicate that from 2007 to 2021, the urbanization rate increased from 76.8% to 86.9%, reflecting a trend of rural population transitioning to urban areas. The built-up area expanded from 577.44 km2 to 868.28 km2, representing a growth of 50.37%. The coupling coordination degree between population and land urbanization significantly improved following the implementation of new urbanization policies. This paper proposes several optimization pathways, including coordinated regional development, optimizing urban-rural functional structures, strengthening planning guidance, and achieving inclusive and diverse urbanization, to facilitate the coordinated development of population and land urbanization in Nanjing, enhancing the city’s sustainability and the quality of life for its residents.

Key words:population urbanization; land urbanization; coupling coordination; measurement indicators