基于BSC的高校绩效评价指标体系构建探究

2025-02-20吴楠葛军

摘要:随着高等教育的不断发展以及国家资金投入的持续增加,高校在提升办学条件和教育质量方面获得了更多资源。然而,当前高校资源分配不均、发展水平参差不齐等问题,成为阻碍教育高质量发展的重要因素。将高校资源的分配与其战略发展相结合,能够确保资源投向最需要的领域,从而优化整体资源配置。文章基于平衡计分卡框架,构建与高校战略匹配的科学绩效评价指标体系,从内部控制、财务绩效、服务对象、学习与成长4个维度入手,运用层次分析法确定权重,结合综合评分和等级考核的方法,以期为高校绩效评价和管理决策提供依据。

关键词:平衡计分卡;绩效评价;层次分析法;高等院校

中图分类号:G647文献标志码:A

0 引言

教育兴,则民族兴;教育强,则国家强。教育的发展和改革在当前中国国民经济和社会发展中占据了核心地位,这是由于教育不仅直接反映国家的综合实力和科技创新能力,而且还会间接影响到社会的稳定和经济的高速发展。《深化新时代教育评价改革总体方案》中明确指出,高校绩效评价体系应从单一的知识考核转向综合能力评估,提出应改革评价内容和方式,以提高教育质量和管理水平[1]。基于党的二十大精神,教育司强调:要以高等教育强国建设为目标,以全面提高人才自主培养质量为主线,以深入推进高等教育综合改革试点为抓手,探索构建中国式高等教育发展模式,更好地服务国家区域经济社会发展[2]。由此可见,国家对教育发展的高度重视。高校绩效评价改革能够通过推动对教学质量、科研水平和社会服务的全面评估,整合多方数据,提供更为客观、准确的评估依据,支持课程和教学方法的创新,增强教育评价的多样性与适应性。这些改革措施表明,高校绩效评价体系的完善不仅可以提升了教育评价的质量,还强化了其在确定教育发展方向中的关键作用。因此,高校绩效评价改革顺应了国家经济和社会发展的需求,成为推动教育高质量发展的必然选择。

高校的资金主要来源于政府财政拨款,这使得财务管理和资金使用的有效性成为其发展的关键环节。高校在日常运营中通常以预算申请制度加强对资金的控制与优化配置,确保财政支持得以实现效益最大化。然而,实际操作中,高校普遍面临着资源分配不均和投入产出不平衡的问题。当前,高校绩效评价体系主要依托于高等教育质量评估体系,评价重点集中于教育和办学水平的周期性评估(通常为4~5年)。在这一评估框架中,高校的发展水平通常通过简单的投入—产出关系来衡量。这种方式虽然提供了一定的操作性,但在实践中也暴露出诸多问题。为了迎合评估标准,一些高校倾向于采取短期行为,如加大论文发表的数量、快速提升表面业绩等。这种应对评估的短期策略不仅难以实现高校的可持续发展,还可能带来学术浮躁等一系列负面效应。

此外,现有的绩效评价体系通常聚焦于易于量化的单一指标,如资金利用率、科研成果、学科排名等。虽然这些指标在一定程度上反映了高校的部分发展情况,但它们无法全面反映出高校的整体水平和发展质量。高校作为一个复杂的教育和科研体系,仅凭少数几项量化指标难以有效评估其内在的学术活力、教学质量、师生满意度等重要维度。许多评价结果依赖于评估专家的主观打分,评价标准缺乏统一、客观的衡量依据,导致评估结果具有一定的不确定性和片面性。虽然这一评价方式在一定程度上引导了高校的发展方向,但同时也带来了明显的弊端。例如,过于追求特定的评估指标可能使高校偏离自身特色和长期战略。最终导致许多高校在资源配置和资金利用上过度追求短期效益,无法全面提升教育质量,影响学校的可持续发展。

因此,亟需构建一个能够结合高校长短期目标的新型绩效评价体系,以改变与完善现有的评价模式,避免当前评价中存在的依赖单一量化指标、主观性强、与高校战略脱节等问题。构建这一新型评价体系的核心在于以高校的实际需求和发展目标为出发点,使其能够在追求短期绩效的同时,兼顾长远的学术和教育质量提升。通过更加合理的评价机制,减少主观因素影响,提高评价的准确性和公信力,使得上级部门能够更准确地了解高校的真实发展状况,从而优化资源配置,确保财政拨款能够真正支持高校的长远发展。同时,高校也能够明晰自身发展的不足,识别内部管理过程中的薄弱环节,采取针对性的改进措施,制定更为精准的发展战略。

企业绩效管理的理论与方法拥有深厚的研究积淀和长期的实践验证,奠定了科学的理论基础。其核心理念,如系统化的目标设定和绩效评估,为高校构建绩效评价指标体系提供了宝贵的借鉴。高校可借鉴这些理念,通过明确绩效目标和评估标准,来提升教学、科研和服务质量,推动高校全面发展。在企业绩效管理中,平衡计分卡是一种先进的绩效评价方法。如果高校能够以平衡计分卡理论为基础构建绩效评价指标体系,就可以有效地推动高校绩效评价改革。因为这不仅能提升管理水平,还有助于推动高校高质量发展。通过系统化的绩效评价体系,高校能够更有效地识别自身存在的问题、优化资源配置,以提升整体办学质量和教学水平。

1 平衡计分卡理论概述

平衡计分卡(BSC)由Kaplan教授和Norton博士于1992年共同提出,旨在解决仅以财务指标评价业绩的不足。该方法从财务、客户、内部流程、学习与成长4个维度对组织进行绩效评价,逐步完善并发展为一个综合性的战略管理工具。从最初作为绩效衡量工具的引入,到形成战略中心组织的框架,再到战略地图的制定以及内部各单元的协同改革,平衡计分卡最终演化成为闭环式管理体系,兼具业绩评价和战略管理功能。

通过阐明愿景和战略、沟通与联系、计划和制定目标值、战略反馈与学习等应用程序,平衡计分卡为企业管理系统提供了系统化的战略行动和反馈流程,帮助企业明确战略并实现一致性,确认并执行战略行动方案,最终获得反馈[3]。

高校作为特殊的非营利性组织,尽管在组织目标、运营模式和财务结构上与企业有显著差异,但它们都致力于通过有效资源配置提升整体绩效并实现核心使命。在绩效管理方面,高校面临的挑战,如提高教育质量、满足社会需求和实现可持续发展,与企业面临的挑战相似。因此,高校同样适合使用平衡计分卡作为绩效评价工具。通过应用平衡计分卡,高校管理者可以更加关注未来发展愿景和长期规划,从而确保整体战略与各学院及相关单位的目标一致。此外,平衡计分卡作为一种公认的多维绩效评价工具,在呈现形式上,应当尽量采用绩效指标因果链的形式进行呈现,以避免出现动机性推理即更相信自己选取的指标而忽视指标间的因果关系。同时,尽量避免设计过多的平衡计分卡相关指标,以免信息过载对评价者的心理造成负担,从而造影响打分结果[4]。

2 高校绩效评价指标体系构建原则

2.1 目标性

综合评价高校绩效过程中,指标设置应与其战略目标和未来发展规划保持一致。采用平衡计分卡作为高校绩效评价方法时,应围绕高校发展总的战略目标展开,将4个维度细划分为具体可量化的二级、三级指标。各指标间相互呼应,能体现较强的逻辑因果关系。对于同一层级指标要理清边界,避免内容重复,如涉及教学、管理、科研等不同方面,则应采用不同指标衡量,这样才能够实现指标的系统化。

2.2 动态性

动态性原则强调指标的灵活性和适应性。一方面,要求高校绩效评价指标选取过程中,能够根据不同层次高校的不同的办学特色、办学规模等选取符合高校自身发展的指标。另一方面,指采集数据实时性,要求数据采集、筛选、分析后,及时向管理者、老师等反馈,实现绩效评价的全过程动态性评价。同时,随着社会迅速发展,技术更新迭代与日俱增,对人才需求也在不断变化,高校应当根据社会发展需求和外部环境变化,不断调整和优化评价指标。

2.3 可比性

在高校的改革发展过程中,通常需要一定时间的积累,改革才会出现质的改变。这一特性要求,在设置指标时要保证在一定周期内指标间的可比性,避免出现由于“朝令夕改”导致信息使用者无法比较。可比性一般分为纵向可比和横向可比。纵向可比要求指标在时间跨度上即不同年度间能够比较。即同一指标在过去、现在及未来年度可比,能够通过比较反映其变化幅度或者方向。横向可比指在同一时期内不同主体之间可比。通过指标间的比较可以更好地帮助信息使用者和高校管理者,明确高校发展方向,找到发展过程中的缺陷与不足,从而能制定相应措施予以完善,促进高校可持续发展。

2.4 可操作性

可操作性要求高校在选取具体指标时,不仅要考虑理论上的科学性与专业性,而且要考虑实际操作过程中的可行性。在与绩效评价目标保持一致的前提下,高校应确保指标能够利用现代信息技术从各部门或现有资料中获取所需的、可靠的财务数据和非财务数据。如果无法确保数据是可获得的、真实的、可靠的,那么即使该指标设置得再符合逻辑性与科学性,终究是纸上谈兵。此外,还应注意控制实际操作中数据采集的难度,避免因为难度过大影响指标的真实性。

3 基于平衡计分卡的高校绩效评价指标体系的构建

高校是非营利组织,与营利性组织追求的目标不同。对于高校来说,其基本使命是人才培养、科学研究和社会服务。因此,高校在关注经济保障的同时,更加关注经济事项运行和内部运营管理对高校远景和社会效益的影响以及高校未来发展潜力[5]。本文整合借鉴有关高等院校的已有研究成果,结合高校发展规划,遵循上述原则,构建了基于平衡记分卡理论的高校绩效评价体系。

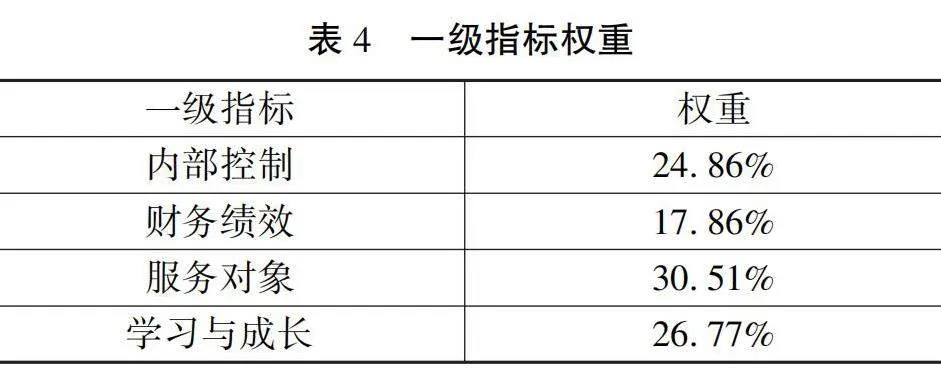

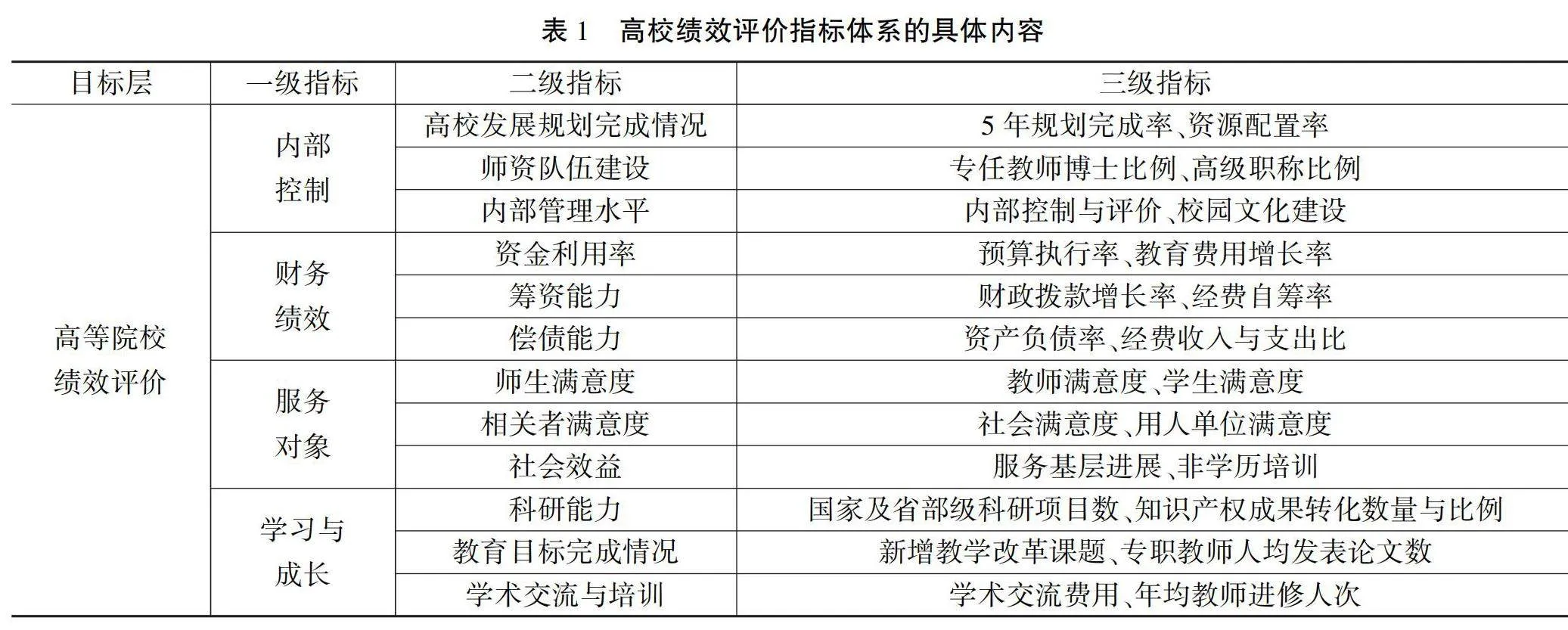

根据高校评价指标体系内容与结构,可以将高校绩效评价指标体系的构建分为三个层次:一级指标、二级指标、三级指标。其中,一级指标是基于平衡计分卡理论对于4个维度的重构;二级指标是对一级指标的具体分解;三级指标是以实现战略目标为核心,对二级指标进一步细分的具体指标。高校绩效评价指体系的具体内容如表1所示[6]。

4 基于平衡计分卡的高校绩效评价指标体系具体运用

4.1 评价的基本步骤

4.1.1 确定权重

权重的确定在高校绩效评价过程中起着至关重要的作用。合理确定权重能确保评价体系的科学性与客观性,有助于理解指标的重要性和绩效评价结果。本文以平衡计分卡理论为基础,将学校整体视为绩效评价的对象。在选择权重确定方法时,通过采用层次分析法,将目标分解为多个层次,以实现主观性和客观性的平衡。

4.1.2 专家评分

采用本文指标体系进行绩效评价时,可以邀请深耕于管理学、教育学等领域的专家,结合专家对评价指标体系的学习和对学校实际建设情况的了解,以百分制对各个指标进行单独评分。随后,收集所有专家的评分结果,进行初步的数据汇总和统计分析,最终确定并选取平均得分,以保证评价标准的客观性和可靠性。

4.1.3 综合评价

计算各指标分数后经过确定的权重调整,汇总得出绩效评价的综合得分,再根据综合得分进行评价考核,判断分析高等院校的发展建设成效。

4.2 评价指标体系权重的确定

权重的确定是通过层次分析法来进行的。先通过专家调查等方式主观评估各层次的重要性;再利用数学统计方法对具体指标进行数据计算,以确定各指标在每个层次上的权重;最后,通过层次排序,综合得出每个指标相对于总目标的权重,实现了定性和定量的结合。

4.2.1 建立层次结构模型

构造多级递阶层次分析模型,分解为目标层、准则层和方案层3个层级。目标层为最高级即绩效评价要实现的目标。本文目标层是指高校的战略可持续发展,再根据指标间属性与关联性分解为更具体的指标。本文准则层是指高校绩效评价的4个方面即内部控制、财务绩效、服务对象、学习与成长。本文方案层是指准则层下具体可度量的指标。

4.2.2 建立判断矩阵

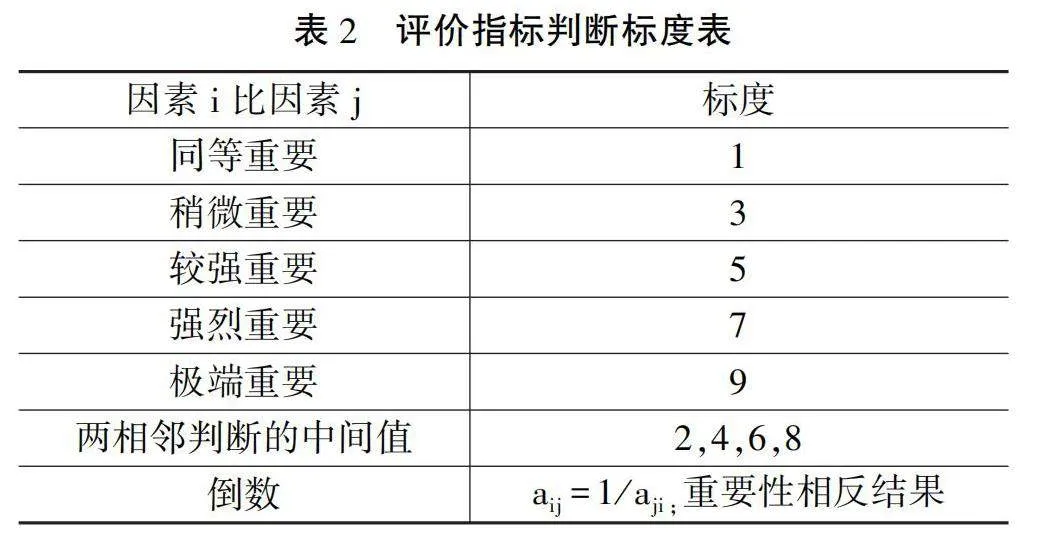

对各个层级中的各项指标按照重要程度进行两两比较。本文引入Saaty提出的1~9标度法,判断矩阵中各指标的相对重要程度,比值越大,指标重要性越强,如表2所示。对于评价指标重要性的打分采用德尔菲法获取,也就是向高校绩效评价管理领域的专家发放调查问卷的方式,不断征求意见集中反馈,最后汇总得出专家意见。

4.2.3 一致性检验

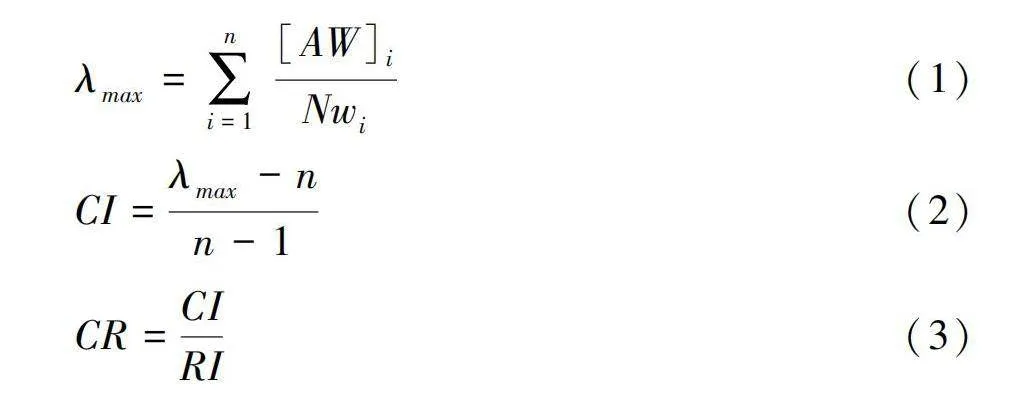

由于人为的判断存在一定的主观性,为了验证数据的客观性,所以需要经过一致性检验来判断矩阵是否符合逻辑且恰当。如果结果不一致就应当及时调整判断矩阵,直到通过一致性检验。衡量指标一致性的公式:

如果CRlt;0.1说明判断矩阵具有一致性,不同因素之间符合逻辑。反之,如果CR≥0.1说明判断矩阵存在不明确的逻辑关系,需修正矩阵直至可接受。RI与矩阵阶数的关系,如表3所示。

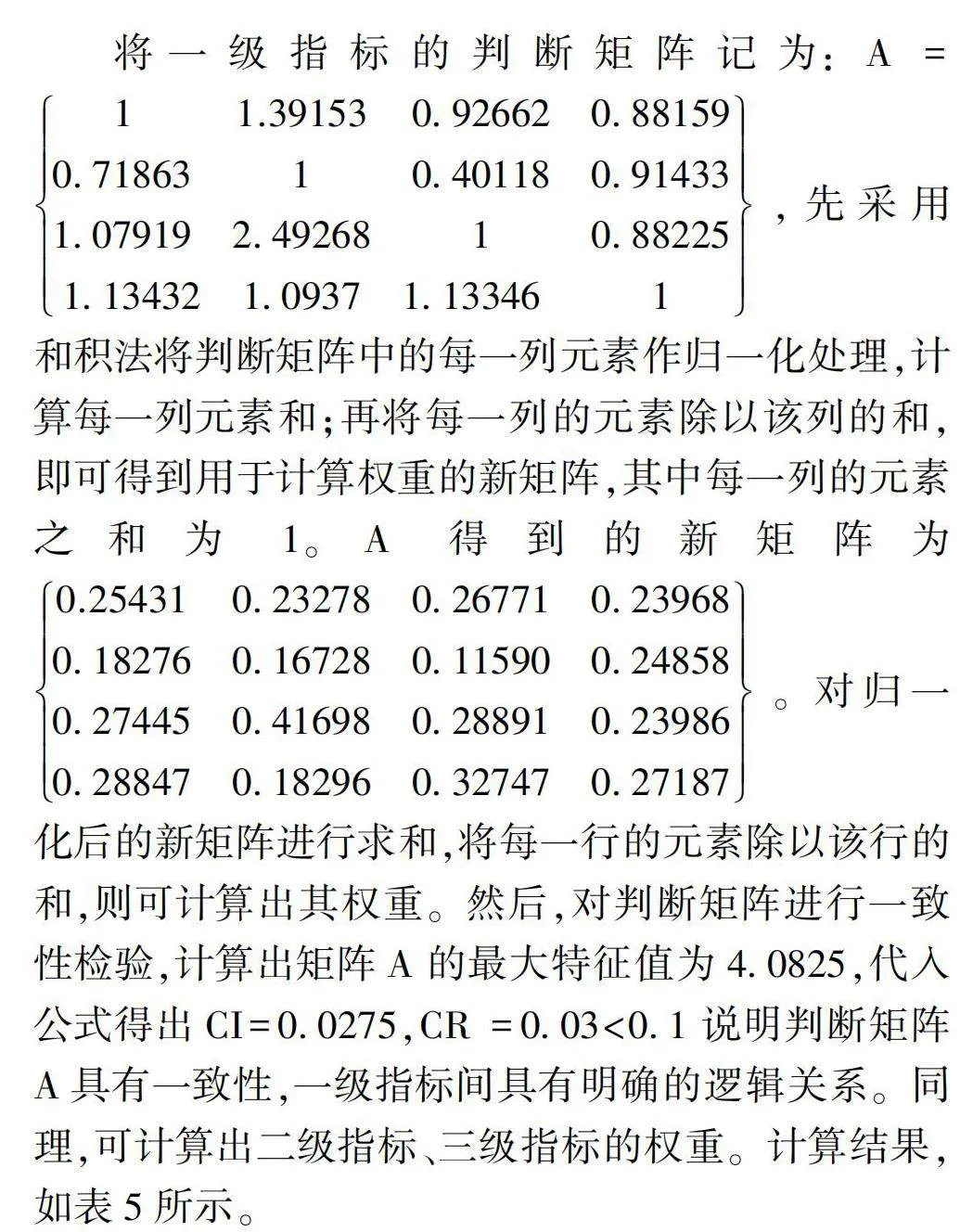

4.2.4 权重的计算

为了保证主观评价法得出的权重的权威性,本文采用德尔菲法,邀请了管理学、教育学、从事高校管理工作等方面的10位专家,不断征求意见反馈集中,最后汇总得出专家意见作为于平衡计分卡的高校绩效评价指标体系。一级指标的权重如表4所示。根据Saaty提出的1~9标度法,判断三级指标的相对重要程度,如表2所示。本文采用几何平均方式汇总出专家对于指标相对重要性的综合意见,建立用于计算三级指标的判断矩阵,通过计算得出每层指标相对应的权重值[7]。总权重值=一级指标权重×组内权重。

将一级指标的判断矩阵记为:A= 11.391530.926620.7186310.401181.079192.4926810.881590.914330.882251.134321.09371.133461,先采用和积法将判断矩阵中的每一列元素作归一化处理,计算每一列元素和;再将每一列的元素除以该列的和,即可得到用于计算权重的新矩阵,其中每一列的元素之和为1。A得到的新矩阵为0.254310.232780.267710.182760.167280.115900.274450.416980.288910.239680.248580.239860.288470.182960.327470.27187。对归一化后的新矩阵进行求和,将每一行的元素除以该行的和,则可计算出其权重。然后,对判断矩阵进行一致性检验,计算出矩阵A的最大特征值为4.0825,代入公式得出CI=0.0275,CR =0.03lt;0.1说明判断矩阵A具有一致性,一级指标间具有明确的逻辑关系。同理,可计算出二级指标、三级指标的权重。计算结果,如表5所示。

4.3 评价结果的确定

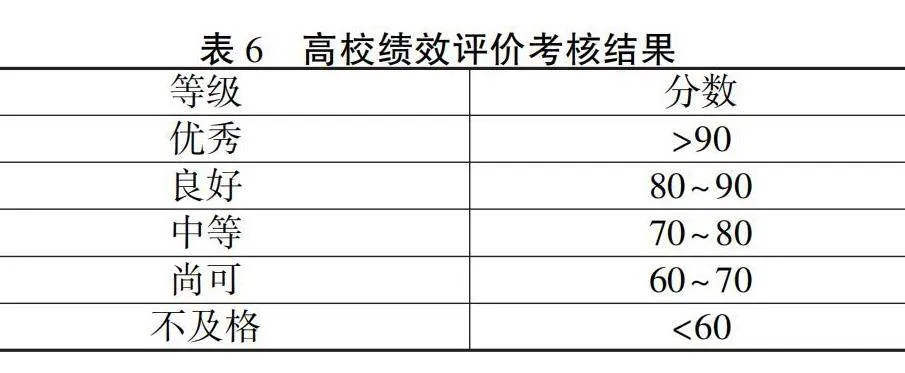

基于平衡计分卡的高校绩效评价考核结果依据综合得分判定,综合得分使用百分制。在对高校绩效进行评价时,要对专家打出的分数按不同的权重进行折算,再对经过权重折算后的各项得分进行汇总[6]。

按照综合评分结果将高校绩效评价分为优秀、良好、中等、尚可、不及格5个等级,如表6所示[8]。

5 结语

近年来,尽管高校绩效评价研究取得了一些进展,但仍有不足之处,主要是没有与长期发展规划结合、没有将定量与定性相结合来进行客观评价与考核。本文基于平衡计分卡理论,运用层次分析法,综合借鉴相关研究成果,根据高校绩效评价背景和评价指标体系构建原则构建了针对高校整体的绩效评价指标体系。高校在实际运用指标体系的过程中,需注意应以高等教育赋予高校的新时代办学使命为出发点,结合各个高校的自身特点,确定具有可操作性的战略远景与战略目标,在此基础上确定相关指标与权重。值得注意的是,指标、权重设置并非一成不变的,应当持续关注指标趋势、实际情况的变化,不断优化调整,及时分析绩效考核结果,制定具体改进措施,才能充分发挥平衡计分卡的优势[9]。绩效评价指标为高校可持续发展、管理水平的提高、高校战略目标的实现指明了方向。此外,高校应当重视绩效评价的作用,增强绩效评价的积极性,深入分析薄弱环节并加强管控,提高利益相关者的满意度,加强教育资源的利用效率,从而推动高校发展规划的实现[10]。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.教育部高等教育司2023年工作要点.[EB/OL].(2023-03-29)[2024-11-20].http://www.moe.gov.cn/s78/A08/tongzhi/202303/t20230329_1053339.html.

[2]中华人民共和国中央人民政府.深化新时代教育评价改革总体方案[EB/OL].(2020-10-18)[2024-11-20].https://www.gov.cn/zhengce/202010/13/content_5551032.htm.

[3]温素彬,杜然,李慧.平衡计分卡的解读与应用案例:平衡计分卡在非营利组织中的应用[J].会计之友,2023(4):149-153.

[4]刘俊勇,段文譞,安娜.平衡计分卡学术研究评述与展望[J].会计研究,2022(8):21-134.

[5]史淑霞.基于战略地图的高校预算管理绩效评价研究:以T大学为例[J].会计之友,2019(9):82-86.

[6]王蕾.基于层次分析法的绿色大学评价指标体系构建与运用探究[J].金陵科技学院学报(社会科学版),2020(3):65-69.

[7]程相春.应用型本科高校全面绩效评价指标体系的建构[J].中国乡镇企业会计,2023(5):122-125.

[8]王莉莉,孙健夫.基于BSC和AHP的高校绩效评价指标体系构建[J].经济研究参考,2017(28):9-13.

[9]李作伟.基于平衡计分卡的地方高校绩效评价指标体系构建研究[J].中国管理信息化,2020(19):56-58.

[10]刘金霞.基于平衡计分卡的高校财务绩效评价指标体系研究[J].财会学习,2019(6):78,80.

(编辑 姚 鑫)

Exploration on the construction of performance evaluation index system for universities based on Balanced Score Card

WU Nan1, GE Jun2*

(Jinling Institute of Technology, Nanjing 211199, China)

Abstract: With the continuous development of higher education and the increasing investment of national funds, universities have gained more resources in improving their educational conditions and quality. However, the uneven distribution of resources and uneven development levels in current universities have become important factors hindering the high-quality development of education. Integrating the allocation of university resources with its strategic development can ensure that resources are directed towards the areas that are most needed, thereby optimizing overall resource allocation. This paper is based on the Balanced Score Card framework to construct a scientific performance evaluation index system that matches the strategy of universities. Starting from four dimensions: internal control, financial performance, service recipients, and learning and growth, the Analytic Hierarchy Process is used to determine weights, combined with comprehensive scoring and grade assessment methods, in order to provide a basis for performance evaluation and management decision-making in universities.

Key words:Balanced Score Card; performance evaluation; Analytic Hierarchy Process; higher education institutions