新时代鄂西南地区族谱的现实价值与发展对策探析

2025-02-20刘中华

族谱作为中华民族“历史记忆的档案”,在凝聚中华民族精神内核,铸牢中华民族共同体意识中发挥着重要作用。中国特色社会主义进入新时代以来,党中央高度重视我国各民族发展,强调建设中华民族现代文明,构筑中华民族共有精神家园。在此背景下,鄂西南地区各宗族在历代族谱的基础上,进一步挖掘宗族文化,理清繁衍脉络,对族谱进行修缮和发展。但是,当前鄂西南地区族谱的编修仍存在“缺乏统一规范标准”“数字化程度不足”“旧谱部分缺失”等问题。鉴于此,本文提出了相应的对策,助推鄂西南地区族谱的保护与发展迈上新台阶。

国有史而家有谱。党的十八大以来,党中央高度重视族谱的编纂与文化的传承。[1]习近平总书记在2024年全国民族团结进步表彰大会上再次强调,坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,不断推进民族团结进步事业,推动党的民族工作高质量发展。[2]随着时代的发展和民族的进步,民族地区的氏族族谱编修工作日益受到重视。族谱作为铸牢中华民族共同体意识的重要载体,顺应了时代发展潮流。新时代鄂西南地区族谱的编修和完善在一定程度上是与时代同行、与民族同在的。

新时代鄂西南地区族谱的发展概况

鄂西南地区是我国少数民族土家族主要聚居区,新时代以来,该地区土家族不同氏族结合本宗族旧谱以及当前氏族发展现状对族谱进行不同程度的修缮,由此传承氏族精神文化,增强民族认同。关于新时代鄂西南地区族谱的发展概况,笔者将从宏观与微观两方面展开。

就宏观方面而言。党的十八大以来,鄂西南地区土家族多数氏族成立族谱委员会,并有序开展族谱的编修工作。他们顺应时代潮流、遵循事物发展规律,对旧谱的错误和漏洞进行了纠正完善,形成了兼具图文并茂、人文风范、地理特色等系统完备的新族谱。例如《湖北·恩施·中间坪 谭氏族谱》以图说史,以史为鉴,对谭氏宗族在湖北恩施中间坪地区的历史渊源、宗族成员等内容进行完善和补充。《中国土家族田氏族谱》在原有基础上增添许多新内容,如宗族成员的现代成就、宗族文化在现代社会的运用等。《冉氏族谱——利川支谱》挖掘和记录了宗族与当地地理文化的联系,将宗族历史与地方发展紧密结合等等。

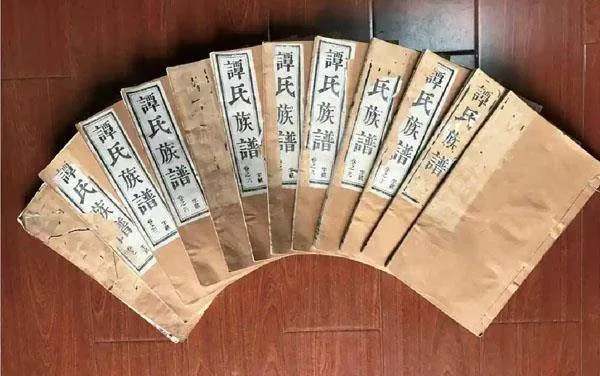

就微观方面而言。新时代鄂西南地区土家族的各氏族族谱编修,充分体现了合乎时代发展要求的新标准、新方法、新内容。《税氏族谱》中记载,相较于税氏旧规,税氏在编撰新谱过程中始终坚持男女平等、人人平等的原则。[3]《谭氏族谱》中数字用法和语言文字均采用国家语言文字工作委员会、国家出版局等单位联合公布的《关于出版物数字用法的试行规定》。《来凤县吴氏族谱》坚持唯物辩证法的观点,以历史唯物主义方法对旧谱进行修编,封建思想日益淡化,并赋予其现代社会所需的积极向上的道德追求和人文关怀,呈现出鲜明的中国特色社会主义的时代特征。

虽然在新时代下鄂西南地区族谱有了新突破和新发展,但其在完善过程中仍存在不足和遗憾。譬如,《谭氏族谱》中记载:“入室登记的人员资料不齐,部分子女未能入谱,图片质量不高等问题。”[4]除此之外,纵观鄂西南地区族谱的现状,笔者发现该地区多数族谱未能充分与数字互联网发展紧密结合,不能及时有效地实现族谱的可视化和便捷性。

因此,在中国特色社会主义新时代的背景下,新编鄂西南族谱中所蕴含的现实价值需要进一步挖掘和剖析,从而使其现实价值在新时代铸牢中华民族共同体意识、促进各民族交往交流交融中发挥重要作用,并取己长,补己短,为鄂西南地区族谱的创新发展提供理论指导。

新时代鄂西南地区族谱的现实价值

研究族谱的现实价值,在很大程度上能为各民族人民再现集体记忆,为铸牢中华民族共同体意识,维护社会稳定提供坚实的文化基础,而且能为中华民族历史文化研究提供重要的史料支撑。新时代鄂西南地区族谱的现实价值主要体现在凝聚中华民族力量之“强”,夯实中华民族历史之“基”,传承中华民族文化之“远”等方面。

(一)彰显中华民族共同体意识,凝聚民族力量

习近平总书记在中共中央政治局第九次集体学习时强调:“要讲好中华民族故事,大力宣介中华民族共同体意识。”[5]鄂西南是我国土家族的聚居区,各氏族族谱包含鄂西南地区民族文化故事,其族谱无一不内涵中华民族共同的价值追求,彰显中华民族共同体意识。这在一定程度上不仅增强宗族的内聚力,同时也促进中华民族凝聚力和向心力。

首先,从族徽中彰显中华民族共同体意识。2018年编修的《来凤县吴氏统谱》中详细介绍了吴氏族徽,其族徽展现出五片花瓣的梅花形状,寓意全世界五大洲以及全中国的五湖四海,象征着吴氏子孙团结一致,同舟共济。来凤县吴氏通过梅花族徽时刻警醒族人拥有“家是最小国,国是千万家”的家国情怀,同时告诫在五湖四海的族人要有“五十六个民族一家亲”的民族情结。通过族徽传达民族团结的价值追求是中华民族共同体意识的充分体现,有利于凝聚中华民族强大力量。其次,从宗亲会会歌中彰显中华民族共同体意识。《湖北·恩施·中间坪 谭氏族谱》中记载了谭氏氏族会歌——《中华谭氏一家亲》,会歌中写道:“天之涯海之角,走到哪里都心连心,天有义地有情,家业国业齐振兴。”[6]谭氏宗族通过豪迈的词句,优美的旋律,将谭氏族人紧密连在一起,不仅促进族内团结,团结海外侨胞,也将成为促进中华民族团结发展的坚强力量,铸牢中华民族共同体意识。再次,家训、家风中彰显的中华民族共同体意识。家训是族谱中的重要组成部分,能够充分体现各氏族的家风建设与价值取向。而新时代鄂西南少数民族各氏族与时俱进地对家训进行完善和补充,融入中华民族共有的精神认同。譬如《牟氏家乘》将社会主义核心价值观、《陇西堂·李氏族谱》将社会主义荣辱观都置于家谱扉页,使其成为家训的一部分,时刻警醒氏族后人遵循社会道德规范。税氏家训警戒族人要“敦孝悌、睦宗族、饬伦理、谨婚嫁、慎丧祭、训子女、辨职业、择交进、端行为、尚节俭。”[7]谭氏家风八句中强调忠孝诚信、爱国爱家爱民、勤俭义勇爱民等等。由此可见,鄂西南民族地区家训、家风旨在引导族人牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念,体现中华民族共有的精神追求以及我国社会生活的基本道德准则。不同氏族将中华民族共同体意识与家训、家风有机融合,进一步凝聚民族力量,增进各民族对多元一体格局的中华民族的认同感和归属感。

综上所言,中华民族共同体意识与鄂西南地区各氏族族谱相辅相成,相得益彰。以族谱为载体,传递我国各族人民共有的价值取向,凝聚民族力量,使一个家族得到团结与稳定,实现中华民族的巩固与发展。

(二)记载鄂西南“三交”史实,提供史料支撑

当前学术界逐渐开展了对族际间交往交流交融的史学工作。而族谱作为记录宗族世系繁衍的主要文献资料,能够为研究鄂西南地区民族交往交融交流提供丰富史料支撑,进而从历史唯物主义的角度推进铸牢中华民族共同体意识。

新时代鄂西南地区族谱涵盖内容丰富,不仅包括姓氏渊源、人物传记,也包括了墓志铭、氏族迁移等等。这些内容可以在一定程度上弥补正史或方志关于民族间交往交流交融记录的不足。譬如《冉氏族谱(利川支谱)》中记载:“晋朝冉定任湖北荆州刺史,冉道周由荆州调内陆,再入川。其子冉道周调入今四川地区,并在夔巫地区定居繁衍。”[8]《税氏族谱(笃亲堂支系第十三次增修)》中有文:“南北朝时期,为避战乱,建平税氏陆续外迁。因齐周对峙,居地仍硝烟不绝,遂又辗转南下,于静帝时落业古魏都汴州城郊。北建平其余税氏,除少数留居原籍外,另有一支西入蜀地新州盐亭县、一支西下楚州巴县、一支则东下阵地江州临川郡境内落业。”[9]由此可以进一步推测说明,在历史发展过程中,鄂西南地区不同氏族会因官职变动、战争不断等因素进行不同程度的社会迁移和人口流动,从而与不同地域的族群进行交往交流交融。

基于以上分析,可知鄂西南地区族谱能够成为当下研究民族间交往交流交融问题的“史料档案”,成为正史和方志的恰当补充,并为推进中华民族间交往交流交融提供可靠的历史视角。

(三)内含鄂西南民族文化遗产,传承民族文化

文化是一个民族文化集体记忆的体现,也是一个民族能够长久存在发展的基础。[10]族谱是一个宗族的文化产物,其中内含本宗族的优秀文化传统。而鄂西南地区少数民族族谱中就记录着多元的民族文化遗产,文字记录使民族优秀文化传承下来,保护起来。譬如在《来凤县吴氏统谱》中,系统叙述了来凤县百福司镇土家族的非物质文化遗产“摆手舞”“油茶汤”以及指尖下的非遗瑰宝“西兰卡普”等等,为后人留下灿烂的民族文化痕迹。再如《鄂西·土家·芷药坪 谭氏谱系》中,特别介绍鄂西地区被誉为“歌的海洋”的缘由,里面分类记载氏族不同种类的诗集、歌曲,题材广泛,内容丰富,包括了天文地理、风俗习惯、宗教信仰、伦理道德等,而且无人不唱。他们为后人留下文化艺术的经典,也为当代文化的发展提供多元灵感来源。《樱桃隘土官百户史集录》(邓氏家族)中以图文的形式,将本氏族历史遗留的文物,诸如方印、朝珠、石刻雕版等融于族谱当中。可见,鄂西南地区各氏族在族谱上将本民族优秀文化视为宗族一分子“安家落户”,使鄂西南民族文化“跃然纸上”,在世代绵延下生生不息。与此同时,这些被族谱留下的民族文化也将成为中华民族文化之林中的璀璨明星,与其他民族文化进行借鉴交融,实现中华文化的创造性转化和创新性发展,推进中国特色社会主义文化建设,提高国家文化软实力,增强中国人民对中华民族文化的信心与底气。

综上所述,新时代之下鄂西南族谱是彰显中华民族共同体意识,凝聚民族力量的“重要载体”,是记载鄂西南“三交”史实,提供史料支撑的“历史宝库”,是内含鄂西南民族文化遗产,传承民族文化的“宝贵财富”。

鄂西南族谱在中国特色社会主义新时代下一定程度上得到了良性保护与发展,然而为了实现鄂西南族谱的长期发展,我们不仅需要保持其现有的原则性和行动力,也需要对其存在的问题和不足进行反思和修正。

新时代鄂西南地区族谱发展存在的问题

笔者在整理鄂西南地区族谱的过程中,对鄂西南地区族谱存在的问题进行了研究,发现其存在以下四点问题:

(一)缺乏统一规范标准

编撰族谱是一个系统性工程,需要有统一而又严格的标准。首先,体现在鄂西南地区族谱的文字排版上。鄂西南地区大多数族谱虽然已经在文字和排版上进行了改进,但仍然有部分族谱尚未与时代发展同步。譬如,在鄂西南新编族谱中一些族谱文字仍然使用繁体字或者简、繁混合使用,还有某些族谱为了追求所谓的复古风而采用简体的竖向排版。这些看似“新颖”的谱写方式和当下大部分人的阅读习惯相背离,在一定程度上给阅览者加重了阅读负担,降低阅览者对族谱的兴趣。其次,体现在鄂西南地区族谱的内容上。鄂西南地区有的族谱无凡例、无后记,部分世系表编排上杂乱无序。更有为了“光宗耀祖”而冒认祖先,虚构历史事实等现象。因此,鄂西南地区族谱在文字排版以及内容上仍需要一个统一的修编标准,来实现鄂西南地区族谱文化的发展,促进族内族际间的友好团结。

(二)记录载体较为单一

随着互联网信息技术的发展,数字化已经成为当今社会发展的重要趋势。然而,现阶段鄂西南地区族谱记录载体单一,仍以纸质版为主,这在一定程度上对族谱查阅造成许多不便。第一,不能有效激发青年群体对族谱的兴趣。鄂西南地区青年人群本就出现外流现象,但又因纸质版族谱不利于携带和远距离查阅,所以青年群体对族谱的传阅度不够,不能有效发挥鄂西南族谱的应有价值。第二,不能实现与现代社会的有效融合。现代社会中家庭居住的分散化、家庭交往的多样化等现象,需要与互联网这一跨时空的载体进行有效融合。当前鄂西南地区族谱绝大多数仍是纸质版,并且多数族谱属于内部资料,难以适应现代社会的需求。因此,有必要探索数字化的新型编修方式,来发挥鄂西南地区族谱的现实价值。

(三)重视程度亟待加深

在对鄂西南地区族谱的研究基础上,发现鄂西南地区对族谱编撰的重视程度不够。主要体现在以下方面。第一,年轻人的宗族观念日渐淡薄。在当下快节奏生活中,鄂西南地区人口不断外流,许多年轻人离开家族聚居的祖籍在大城市安家,和故土的联系逐渐减少。久而久之将在一定程度上导致部分年轻人对族谱的重要性认识不足,缺乏保护和传承的意识。第二,族谱的价值尚未充分发挥。尽管当前学术界对鄂西南地区族谱进行了相关研究,但就整体而言,族谱内在所蕴含的意蕴还未得到深层研究。譬如鄂西南地区族谱中家风、家训内含的各民族共有的精神追求,以及其中容纳的鄂西南地区优秀文化资源等等。由此侧面说明,当前鄂西南地区对族谱的重视程度还有待加深。

(四)论证史料有待补充

论从史出、史论结合是族谱修订的重要原则。而当前鄂西南地区族谱不乏存在老谱缺失、史料单一片面等问题。一方面,老谱存在缺失。因为社会动荡、自然灾害等原因,很多家族的老谱和直系书册尽失,祖辈情况无从得知,族谱文化断代。因此,仍需持续开展谱牒文化收集工作,为族谱编修提供史料支撑,提升族谱的可靠性。另一方面,史料单一片面。在对鄂西南地区族谱的研究过程中,发现部分族谱在叙述过程中出现单一的“口述历史”,没有将其与正史或史志进行匹配。与此同时,鄂西南地区一些族谱虽引用了大量史料,但其史料的运用片面而散乱,这在一定程度上使其内容空洞无物,进而降低族谱的真实性。

新时代背景下鄂西南地区族谱发展对策

结合当前鄂西南地区族谱存在的现实问题,笔者提出了“一标准”“二交融”“三配合”“多佐证”的发展对策。

(一)统一标准:内容排版规范

无论是方志还是族谱,任何一种历史记载都需要一个标准尺度来衡量,从而谱写出符合客观历史、内容详略得当、排版整齐有序的规范谱牒。面对鄂西南地区族谱“缺乏统一规范标准”的困境,需要结合当今鄂西南地区族谱的内容、排版方面制定统一标准,进而对现有族谱进一步完善。首先,族谱内容要完整。谱名、谱序、凡例、姓氏源流、世系表、谱论、恩荣录、族规家训等是族谱中最基本的内容,也是每个族谱中必不可少的内容。其次,族谱内容要客观。在谱写族谱过程中,族人要从本族客观实际出发,不能为了凸显本族荣耀而虚构世系,拉踩他族。再次,族谱要言简意赅。针对鄂西南地区族谱当中繁简杂糅的问题,鄂西南地区各氏族在编修族谱中文字的使用要化繁为简、由空洞到深厚,进而便于老者和青年人的查阅与传承。最后,族谱要排版规整有序。要克服新谱中不利于人们翻阅的竖型排版,以横向排版最为适宜。由此,在内容和排版上制定一个统一规范标准,增强鄂西南地区族谱的专业性权威性,进而使鄂西南地区族谱在统一规范标准下更好地诠释该地区的谱牒文化,从族谱中铸牢中华民族共同体意识。

(二)二交融:数字实体融合

新时代以来,我国数字化信息技术得到显著提高,互联网已经成为人们生活中必不可少的一部分。在此背景下,鄂西南地区族谱需要攻克“记录载体单一”的现实困境实现“数字与实体的双向融合”,以此促进鄂西南地区族谱的保护与传承,更大程度上发挥其现实价值。具体对策如下:第一,打造数字家谱。为了便于谱牒文化的传承,鄂西南地区各氏族有必要利用互联网信息技术,打造数字家谱。譬如,打造鄂西南地区家谱专属网页抑或利用微信等打造家谱数字程序,融入图片、音频、视频等多种方式相结合的方向转变。这在一定程度上有利于使族谱与在外家属进行跨时空的“交流”,进而提升外流群体对族谱的感知度和共情性。第二,建立家谱数据库。当今时代变幻莫测,族谱的谱写也要与时代同行,与变化相适。对此,需要建立家谱数据库,实现数字化保存和共享,提高族谱的利用率和传播范围。例如,鄂西南地区各氏族需要通过数字化技术将族谱信息、家谱故事、格言等内容整合于云端平台,形成网络数字记忆,进而强化宗族精神的跨时空传承,同时要根据本族人员变动、重大事件等及时更新云端数据库,确保族谱的时代性和真实性。第三,数字家谱与实体家谱融合发展。数字家谱更多是为了保护和传承族谱,并不代表实体族谱的舍弃,我们要实现数字族谱与实体族谱的双向发展。在开发数字族谱的过程中要注重实体族谱的保护,同时要以实体族谱为蓝本进行数字化创新。实体族谱在发展传承过程中,要以数字化技术手段为支撑,通过数字影像实现族谱应当传达的现实价值。因此,当代鄂西南地区族谱的发展需要实现数字与实体的双向交融。

(三)三配合:政、族、家协调

1957年,毛泽东在成都召开的中共中央政治局扩大会议上指出:“收集家谱、族谱,加以研究,可以知道人类社会发展的规律,也可以为人文地理、聚落地理,提供宝贵资料。”[11]当前,鄂西南地区族谱传承人的老龄化现象日益严重,年轻一代对族谱文化的兴趣和参与度逐渐降低,难以充分发挥鄂西南地区族谱的时代优势。故而,各个方面都需要进一步提高对鄂西南地区族谱编修的重视程度,深度挖掘族谱的内在价值,为铸牢中华民族共同体意识提供内在凝聚力量。对此,大到国家政府,小到家庭成员,都需要协调配合加强对族谱编修长期性工作的重视。譬如,鄂西南地区政府出台奖励机制政策,收集散落民间的族谱史料。在政策出台的基础上,各宗族配合地方政府走访氏族宗亲,征集更多族谱。在此过程中,每个氏族家庭成员需要积极协助族谱的收集和谱写工作。地方政府需要给予族谱谱写工作者以资金支持,保证各氏族能够积极持久地推进族谱的保护与传承。另外,在族谱编修的过程中,任何家庭成员都不能虚构氏族历史,并要真诚坦率地协助族谱的修缮。除此之外,开展族谱文化教育也是关键措施之一,通过政策扶持、氏族协作、家庭支持,联合学校教育、社会培训等方式普及族谱知识,提高人们对族谱文化的认识和重视程度。由此形成三方合力,为谱牒文化的繁荣发展、鄂西南地区族谱的保护与传承、族谱视阈下铸牢中华民族共同体意识贡献力量,从而推进鄂西南地区谱牒文化繁荣发展,激发族谱的生命力和影响力。

(四)多佐证:多元史料参考

家谱,作为中国历史文化的璀璨明珠,与正史、方志共同构筑了中华传统文化的坚实基石。然而,部分鄂西南地区的族谱虽然采用了口述历史的记录方式,但其内容并未与正史或方志进行对比验证,这无疑削弱了其史料价值。因此,在修编族谱的过程中,对于涉及口述历史的记录,我们必须慎重对待,通过与正史、方志等其他史料的相互印证,以增强其真实性和可信度。此外,部分鄂西南地区的族谱中,存在一些较为笼统的史学资料,并未注明明确的史料来源。这无疑给史料的校验带来了极大的困难。因此,在运用多元史料的过程中,必须对每一条史料进行严格考证,明确注明其来源。因此,必须强化对多元史料的运用和佐证,不仅需要对每一条史料进行严格考证和筛选,还需要将这些史料进行相互印证,形成一个完整的证据链。只有这样,才能确保鄂西南地区族谱的真实性,使其成为中华传统文化中不可或缺的一部分。

党的十八大以来,鄂西南地区的族谱保护与传承工作取得了显著进展,在铸牢中华民族共同体意识中发挥着重要作用。族谱的保护与传承工作具有更重要的意义,不仅有助于促进谱牒文化的繁荣发展,唤起中华民族的共同文化记忆,传承中华民族的共同历史血脉,也有利于凝聚民族力量,促进民族团结和社会和谐,使中华民族这一大家庭同呼吸、共命运,向第二个百年奋斗目标携手奔赴。

参考文献

[1]鲁朝阳、肖承清:《国有史而家有谱——谱牒文献出版的意义与展望》,《书评空间》,广西师范大学出版社,2019。

[2]《习近平:在全国民族团结进步表彰大会上的讲话》,https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202409/content_6976962.htm。

[3][7][9]税频凡等:《税氏族谱(笃亲堂支系第十三次增修)》,湖北民族大学图书馆藏书(内部资料),2019:3+317-319+92-103页。

[4]谭宗达等:《谭氏族谱》,湖北民族大学藏书(内部资料),2014:496页。

[5]《习近平在中共中央政治局第九次集体学习时强调 铸牢中华民族共同体意识 推进新时代党的民族工作高质量发展》,《中国民族》,2023(11):4-5页。

[6]谭氏族谱编撰委员会:《湖北·恩施·中间坪 谭氏族谱》,湖北民族大学图书馆藏书(内部资料),2014:3页。

[8]冉征栋等:《冉氏族谱(利川支谱)》,湖北民族大学图书馆(内部出版),2008:27页。

[10]高振华:《当代家谱文化时代特征刍议》,《文化产业》,2023(5):49-51页。

[11]利川市叶氏族谱编委会:《利川叶氏族谱》,湖北民族大学图书馆藏书(内部资料),2015:37页。

作者简介

刘中华 湖北民族大学民族学与社会学院硕士研究生,研究方向为民族地区社会发展史