宁夏葡萄酒“当惊世界殊”

2025-02-20马建飞胡月

宁夏红寺堡区是全国最大的易地生态移民安置区。从“一年一场风,从春刮到冬,天上无飞鸟,地上沙石跑”的砂砾遍地,到如今“有水赛江南,无水泪亦干,引黄造绿洲,万民俱欢颜”的欣欣向荣,宁夏贺兰山东麓独特的风土条件,使其成为种植优质酿酒葡萄的优势区位。优良的葡萄品种酿造出了中国最好的葡萄酒,更促使红寺堡努力将“小葡萄”打造成前景无限的“大产业”,成为中国乃至世界最好的葡萄酒产区,使宁夏葡萄酒“当惊世界殊”。

“贺兰山下果园成,塞北江南旧有名”,隆冬时节,寒意正浓,记者来到了位于宁夏贺兰山东麓的葡萄酒产区——红寺堡。连片的葡萄园白雪皑皑,一片沉寂,并不见诗中“千树万树梨花开”的壮丽景象,原来,果农们已将葡萄树埋进了土里,用以保温保暖。

“宁夏的北方有座山,它的名字叫贺兰。一手牵着阿拉善,一手牵着宁夏川。宁夏川,两头尖,东靠黄河西靠山。天下黄河富宁夏,鱼米之乡赛江南。”宁夏是富饶的鱼米之乡,滚滚黄河是她的母亲河,巍巍贺兰是她的父亲山。贺兰山东麓葡萄酒产区拥有着独特的风土条件,地处北纬37-39度的地理纬度是业界公认的酿酒葡萄生产的“黄金地带”,1100米左右的海拔是种植酿酒葡萄的“黄金海拔”,适中的降水量和黄河充沛的灌溉造就了“年年都是好年份”的富足产区;昼夜温差大,水热系数高,独特的风土条件使得葡萄色素积淀良好、香气发育完全、糖酸比例适中,造就了宁夏葡萄酒“甘润平衡”的品质和典型的东方风格,成为中国乃至世界最好的葡萄酒产区。

宁夏种植葡萄的历史可追溯至1600多年前的隋唐时期,而宁夏葡萄酒产业的发展始于上世纪80年代初,历经试验示范、快速扩张、品质提升、稳定成长等四个阶段,已形成有一定规模的产业产能、市场份额和较高品牌知名度,成为宁夏扩大开放、调整结构、转型发展、促进增收的重要产业。习近平总书记曾先后三次视察宁夏,都对宁夏葡萄酒产业给予充分肯定并寄予殷切期望。

扬黄灌溉工程,水往高处流的壮举

红寺堡位于宁夏中部腹地,从夏商时期开始,其镇名一直沿用至今。上世纪末,红寺堡迎来了移民开发热潮,累计搬迁移民达20多万人,成为全国最大的异地生态移民扶贫开发区,也造就了中国移民史上一个不朽的丰碑。在同心县罗山脚下60平方公里的新庄集移民旧址保护区内,就存有遗留的废弃院落近7000座。今天,保护区已建成为移民旧址文化公园,其中既保存有古老的城址,也拥有近代农民居住的土坯房和窑洞,昔日破旧的土房正以崭新的姿态诉说着宁夏的移民史。2020年6月8日,习近平总书记来到吴忠市红寺堡区弘德村看望移民搬迁群众,了解移民群众脱贫情况。他曾深情地对村民说,乡亲们搬迁后,更好生活还在后头……

位于红寺堡的宁夏移民博物馆是我国唯一的移民博物馆,博物馆内的一张张图片诉说着当地祖辈们过往的艰辛:曾经生活在西海固种旱地的农民,由于庄稼根系浅且长得稀疏,每逢耕种前必须先“磨地”,而待收获时节,不得不采用“拔麦子”的方法才能取得果实。20世纪90年代,刚移民到红寺堡的人们,面对着戈壁荒滩漫漫黄沙和“连个拴驴的木桩子都难找”的困境,一时间不知该何去何从……“一年一场风,从春刮到冬”便是移民开发之初红寺堡的真实写照。

宁夏贫困地区的扶贫与发展问题深深地牵动着党中央的心,经过一年多充分的考察调研,1994年9月,一项“利用黄河两岸尚未开发的连片土地,将山区不具备生产生活条件的100万人口迁往红寺堡;投资30亿,用6年时间,利用扬黄河水建设200万亩灌区,从根本上解决贫困问题”的伟大工程构想诞生了,这就是声震全国的“宁夏扶贫扬黄灌溉工程”,即“1236”工程。

扬黄灌溉工程提升黄河水300余米,将黄河水成功引入红寺堡荒原,久经旱苦的移民群众喝上了梦寐以求的黄河水,从此拓宽了生活的出路。引黄灌溉有效地改善了干旱劣势,孕育出了红寺堡灌区这片绿洲,此后短短20多年间,宁夏南部山区约23万贫困群众在此安家落户、脱贫致富,累计开发耕地70余万亩。灌溉工程像巨龙蜿蜒盘旋在红寺堡的大地之上,为红寺堡葡萄酒产业的迅速崛起创造了条件,更为红寺堡的腾飞带来了生机与活力,一个物阜民丰、阡陌纵横的新红寺堡崛起于亘古的荒原之上!

红寺堡好风土,成就高品质葡萄酒

葡萄酒历经几千年发展至今,世界葡萄酒格局主要由“旧世界”和“新世界”两大阵营构成。“旧世界”这一名称主要指如法国、意大利、西班牙等欧洲版块的产葡萄酒国家,这些国家拥有几百年的传统葡萄酒酿造文化历史,他们崇尚传统,尊崇几百年乃至上千年的固有传统,甚至是家族传统,从葡萄种植到酿造工艺都严格遵循详尽而牢不可破的规矩。法国的法律规定,酒农不能在葡萄生长过程中对葡萄秧浇水,施肥次数也应控制在最少,强调葡萄酒是“上帝的礼物”,是自然的产物。而“新世界”,则是指如美国、澳大利亚、新西兰、智利、阿根廷、南非等新兴的葡萄酒酿造国家,这些国家抛开旧世界的繁文缛节,大胆地加入更多科技成分对酿酒工艺进行创新,希望通过新的技术以使葡萄酒达到更好的平衡。相较旧世界,新世界的葡萄庄园主们对诸如浇水、施肥等葡萄种植环节没有严格的规定,他们相信聪明的“人为”更能体现智慧的成果。

随着全球葡萄酒产业的蓬勃发展,中国也正在融入世界葡萄酒发展新格局,宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区通过举办国际葡萄与葡萄酒产业大会等活动,不断加强与世界葡萄酒产区的交流与合作,展示着中国葡萄酒产业实力、发展活力和文化魅力,有力推动了葡萄酒及相关产业的高质量发展。早在20世纪80年代,中国葡萄酒泰斗贺普超先生在考察宁夏的风土条件后,首次提出“贺兰山东麓是葡萄酒的未来之乡”的赞誉;2015年3月,在中国葡萄酒白皮书发布会上,红寺堡获得“中国葡萄酒第一镇”荣誉;2018年,红寺堡区被评为“贺兰山东麓明星产区”。截至2023年底,红寺堡区葡萄种植面积已达10.6万亩,有注册葡萄酒企业28家,年加工能力达3.5万吨,年产成品酒800万瓶,产值超过4亿元。

从产业布局看,宁夏贺兰山东麓的六大葡萄酒产区由北及南依次为石嘴山产区、贺兰产区、银川产区、永宁产区、青铜峡产区、红寺堡产区。但为何红寺堡区的葡萄酒却能屡获殊荣?红寺堡酒庄总经理白军向记者解释道:“为什么1982年的法国拉菲葡萄酒闻名世界?这主要由于当年法国的雨水少,病虫害少,葡萄大面积丰收,酿出的葡萄酒自然一举成名。此外,法国的葡萄酒文化底蕴深厚,他们认为葡萄酒是有生命的、会呼吸的,因此,在种植过程中,他们让葡萄听着音乐长大。在我们国家,葡萄酒的历史可以追溯至9000-7000年前,这与迄今认定最早起源于8000多年前的欧亚高加索地区‘世界最古老的葡萄酒’处于同一时代,也就是说中国也是最早酿造葡萄酒的国家之一。但直到盛唐时期,我国的葡萄酒生产才大规模地登上了历史舞台,著名诗人王翰的《凉州词》‘葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?’有力地证明了当时葡萄酒的大发展状况。改革开放后,我国的葡萄酒产业飞速发展起来,在中西部地区重点支持甘肃、宁夏、新疆三省区的葡萄酒产业发展,红寺堡产区位于葡萄种植黄金地带,优良的风土条件决定了葡萄酒的口感和风格。”

一瓶好的葡萄酒源于“七分原料,三分工艺”,而好的原料则需“风土”滋养和构成,“风土就是葡萄酒,葡萄酒就是风土”,乍一听这些术语十分绕口,但经过白军的解答便很容易理解,“简单地说,风土就是任意种植区自然环境的总和。气候方面,红寺堡是业界公认的最合适种植酿酒葡萄和生产高端葡萄酒的黄金地带之一,拥有极好的风土,西侧的贺兰山是天然抵御寒流的屏障,东侧的黄河环绕形成独特的气候调节功能,水热系数、温度、湿度等气候指标均属于葡萄种植适宜区的范畴;区域年平均降雨量277毫米,主要集中在七八月份,而平均年蒸发量高达2050毫米,为降水量的约7.4倍,使得空气干燥,病虫害发病率低,利于葡萄的生长,即使是同一品种,来自凉爽气候的葡萄也会比温暖气候的葡萄酸度更高。土地方面,红寺堡地处黄河冲积平原与贺兰山冲积扇之间的洪积平原地带,沙砾结合型土质透气性极佳,土壤为淡灰钙土,有机质含量高,表面为沙面多孔、下层土质紧密松软,可使葡萄枝干的水分得到很好地调节,到了春季,地温迅速上升,有利于葡萄根系的生长发育,并最终影响着出产葡萄的味道。水源方面,黄河在宁夏流经397公里,这不仅调节着葡萄的生长气候,扬黄灌溉工程更能为葡萄园提供可靠的水源保障,更为重要的是,部分凉爽产区还依靠和利用水面反射阳光帮助葡萄成熟。同样,靠近山脉不仅可为葡萄产区阻挡大风的侵袭,其形成的‘雨隐带’(即山的一边下雨,另一边出太阳)更决定着适宜种植的葡萄品种及其风格,此外,树林对调节气候和阻挡风暴天气也有一定作用。光热方面,红寺堡区年平均气温8.4℃,5-10月(葡萄生长季)平均气温达17.9℃,年活动积温、年有效积温分别达3600℃和2000℃以上,充足的光照、丰富的光热为葡萄糖分的积累提供了天然的有利条件。这些好风土,自然成就了红寺堡葡萄酒的好品质。”白军自信且幽默地形容道,“红寺堡产出的每一瓶葡萄酒都是‘82年的拉菲’。”

红寺堡酒庄,打造葡萄酒主题文化城

红寺堡酒庄从初创之日就一波三折,由于“红寺堡”商标品牌早在2009 年以前就被他人注册,因而正宗的本土红寺堡酒庄就无法使用这一商标,品牌形象大打折扣。为了塑造以地域品牌为主的葡萄酒文化,红寺堡酒庄于2014年不惜重金将“红寺堡”商标高价回购,最终使得红寺堡酒庄真正成为“红寺堡”商标的持有人,更使这一地域品牌再次回归宁夏产区。

红寺堡酒庄作为宁夏贺兰山东麓建设最早的酒庄之一,也是红寺堡葡萄酒主题文化城项目的核心区,历经多年的积淀发展,已成为宁夏葡萄产业发展的明星品牌。白军说:“红寺堡酒庄就位于习近平总书记曾到过的移民安置代表村——弘德村,酒庄于2014年5月开始建设,从昔日的一片荒漠到十年努力的绿洲,现植的赤霞珠、蛇龙珠、品丽珠、黑比诺、梅鹿辄、霞多丽、贵人香等世界名贵酿酒葡萄品种已全部挂果并通过有机认证,盛产期年产可以达到2400吨……这些无不凝结着我们的心血和辛劳。但我们更希望红寺堡酒庄能够发挥龙头作用,以葡萄产业带动旅游产业,助推红寺堡区脱贫攻坚和经济社会快速发展。”

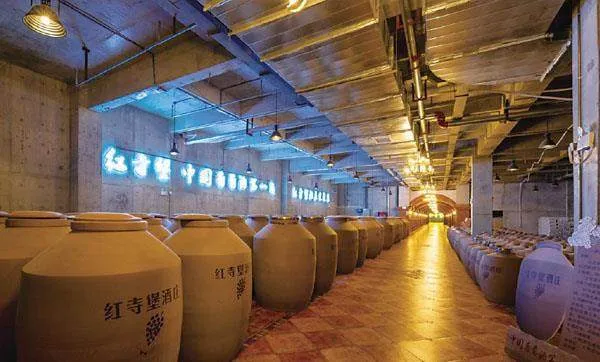

据酒庄办公室主任虎建仁介绍,红寺堡酒庄占地共8730亩,其中葡萄园占地达到5500亩,文化产业园占地133亩,葡萄主题文化观光园占地3097亩。在葡萄酒文化园中,已建成1.4万平方米的葡萄酒博物馆、农产品会展厅、商务中心,3000平方米的地下酒窖,6000平方米的发酵生产、灌装车间,年生产能力可达2400吨。在虎建仁的带领下,记者参观了红寺堡酒庄。葡萄酒博物馆除详细展示世界葡萄酒发展史、葡萄酒产区、葡萄酒酿造方式、宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区、红寺堡葡萄酒产区及红寺堡酒庄等28家区内酒庄情况外,还讲述了扬黄灌溉工程等重大扶贫项目,在这里每个人都能邂逅葡萄酒的前世今生。穿过拱形楼梯,慢步走入地下酒窖,欧式吊灯充满了神秘色彩,仿佛是时间静止的秘境,一排排陶罐整齐排列,好似每一滴酒液都在静默中酝酿着醇厚与芬芳,等待着开启那一刻的惊艳与醇香。虎建仁介绍道:“红寺堡酒庄的陶罐均由富含硒、钙等元素的天然安全优质矿土及辅料精心高温烧制而成,稳定性高,让酒体中含有更多、更丰富的人体有益微量元素。酒体自然成熟于陶坛中,呈深石榴红色,富有浓郁的红色水果香气,口感十分醇厚。”虎建仁接着说:“橡木桶在葡萄酒酿造中具有举足轻重的地位,但相比陶罐,其造价高出很多,这主要由于橡木具有独特的透气结构,通过柔化单宁加速葡萄酒的成熟,同时也让酒中新鲜的水果风味进一步发展为复杂的醇香,并带给葡萄酒丝滑质地,赋予葡萄酒更圆润口感,我们酒庄的高端品牌‘1235系列’就是置于橡木桶中熟成”。

为了保证酿酒原料品质,红寺堡酒庄的葡萄全部采取手工采摘,采摘后的葡萄经三次手工筛选,甄选出上上品葡萄。在酿造阶段,始终坚守自然的本真,还原和保留葡萄原生营养、芳香……酒庄对标国际先进工艺,引进意大利BERTOLASO(贝多拉索)前处理设备、酿酒设备、错流设备、灌装设备等,每个环节皆精工细酿,为生产品质醇正的酒庄酒奠定了基础。同时,专业的酿酒团队全程对品质进行把控,全程有机、匠心精酿、陶罐陈年,每个环节都最大限度的挖掘葡萄潜藏的阳光味道和原生营养,所酿出的葡萄酒单宁丰富、果香浓郁、糖酸平衡、口感圆润、天然有机,完美地将红寺堡独特的自然风味封存于滴滴酒液之中。勇于攀登、追求卓越的企业精神也为红寺堡酒庄带来了名誉全球的口碑,酒庄先后获得“自治区科技型中小企业”“自治区农业产业化重点龙头企业”荣誉称号,“红寺堡”系列产品先后荣获2022年布鲁塞尔葡萄酒大赛金奖、2022年德国柏林葡萄酒大赛金奖、2022年英国品醇客国际葡萄酒大赛金奖、2021年中国(宁夏)国际葡萄酒大赛金奖、2020年第九届宁夏贺兰山东麓国际葡萄酒博览会金奖、2020德国国际葡萄酒大赛银奖等国际、国内大奖。

回忆起酒庄的建设,白军总经理动情地说:“我们在酒庄建设之初就把倾力奉献乡村振兴事业,带领移民群众脱贫致富作为企业责任。”酒庄自成立至今,始终在精准扶贫政策的指导下,紧抓生态扶贫移民契机,把绿化荒漠、带领移民脱贫致富为己任,坚持“企业+基地+农户”(公司技术管理、基地规模种植、农户承包务工)运作模式,通过将葡萄基地承包给农户,承包户在公司统一提供技术指导和种植材料的管理模式下,按照管护能力上限25亩/户进行承包,并按月领取承包费,采收时对于超过规定产量的还将按500元/吨给予一次性奖励。这些帮农助农惠农手段在保障产量和品质的同时,还降低了农户在承包过程中的负担和风险,确保了农户持续、稳定增收。

说起如今的生活,长期在酒庄务工的村民童师傅似乎有着说不完的话,“俺们一家老小原来住在固原县关厅镇,2013年随着整村移民到了红寺堡,全家就在这里定下了。现在是有了黄河水,沙漠变绿洲,村里很多人都在这酒庄干活,大家一起务工挣钱,工作时间灵活,工作强度还不大。每年3月展藤、8月采摘、11月压藤,算起来一年能干九、十个月,每天工资120元,一年能挣个三四万补贴家用咧。另外,俺们拿着酒庄每月3000元的工作证明,还能享受国家额外补贴2000元,这日子过得比在老家安逸许多咧……”

2020年3月,红寺堡区成功退出贫困县区序列,而红寺堡酒庄的发展,则是红寺堡区脱贫攻坚实践的一个缩影。伴随着酒庄的成长和发展,酒庄周边的弘德村、同原村、团结村、朝阳村、富康村的贫困群众,也都通过种植葡萄,在酒庄务工就业等创收增收方式,加快脱贫致富的步伐。据不完全统计,仅酒庄周边的村落就有50%以上的村民在红寺堡务工,每年务工人员的总数达到了2.1万人次以上,酒庄支付劳务费300万元多。红寺堡酒庄的努力与付出,带动了红寺堡区葡萄产业的发展,也为当地贫困群众脱贫致富做出了突出贡献。

宁夏葡萄酒,“当惊世界殊”

春意盎然的四月,是葡萄树的新生,气温回升、草长莺飞,冬眠的它们即刻苏醒,探出新芽跑进春天;炎炎夏日的七月,是葡萄树的热情,烈日当空、浓绿荫房,它们邀请能歌善舞的鸟儿献艺,招募来徐徐微风播撒凉爽,葡萄在如此快乐环境中,晒着日光浴茁壮成长;硕果累累的十月,是葡萄树的丰收,熙来攘往、人山人海,采摘的葡萄,用最短的时间,被送至酒堡酿造;寒意渐起的十一月,是葡萄树的蛰伏,皑皑白雪、平坦沉寂,葡萄树们被埋进了土里保暖休养,为来年的喜悦积蓄力量。

征途漫漫,惟有奋斗。红寺堡的发展,宛如葡萄园的四季,春生展藤、夏长坐果、秋收酿酒、冬藏埋藤,一步一个脚印,循环往复、生生不息,默默无闻的“小葡萄”如今也成了前景无限的“大产业”。而小小的红寺堡通过发展市场潜力大、区域特色明显、附加值高的葡萄酒产品、产业和品牌,通过规模化、标准化、品牌化和市场化建设,实现了提升区域经济实力和综合竞争力目标,成功诠释了中国特色“一村一品、一县一业”的发展之路,使葡萄酒成为红寺堡乃至宁夏回族自治区脱贫攻坚、乡村振兴的引擎。