财政资助科研作品的开放存取:逻辑机理、版权困境与因应之策

2025-02-16刘玲武金逸鸣

摘 要 财政资助科研作品的开放存取有助于推动我国科研信息的共享与创新。财政资助科研作品的开放存取主要面临“版权转让或专有许可阻碍开放存储”“公众开放获取暂不构成合理使用”两大版权困境。各国现有权利型立法与义务型立法两种路径选择,但各有局限。我国应当通过完善版权法与科技法协同机制以实现开放存取合法性,通过建设统一公共科研开放存取平台、开发新型公共科研许可证以增强开放存取可行性,保障公众科学文化权益,推动国家科研创新共享。

关键词 开放存取;科研作品;财政资助;版权法

开放存取(Open Access),亦称“开放获取”,开放存储是开放存取的前提,开放获取是开放存取的目的。开放存取发端于20世纪90年代,是一场由学术团体所发起、旨在恢复科研成果公共品性质的运动[1],其初衷是为应对“学术期刊危机”,利用互联网络促进学术资源的交流共享。《布达佩斯开放存取倡议》主要起草人、哈佛大学开放存取项目主任彼得·萨伯(Peter Suber)在其著作Open Access中提出“开放存取”是指作者不受经济利益驱动,免费向读者提供其作品的革命性存取方式[2]。《贝塞斯达开放存取出版宣言》《关于社会科学和人文科学领域知识的开放存取柏林宣言》也基本沿用了《布达佩斯开放存取倡议》的相关规定。三大倡议对“开放存取”的表述可以总结如下:①面向全人类;②免费;③通过公共数字媒介进行存放,如在线文档、知识库或开放存取期刊;④公众可以以阅读、下载、复制、传播、打印、研究和链接等方式无障碍获取。科研作品是开放存取的重点对象之一,其中受财政资助所创作的科研作品较为特殊。财政资助科研作品是科研创作者基于财政资助科研项目经费支持所创作出的以科学研究为目标的学术作品。

目前,以“科研作品”为对象所开展的版权问题研究主要集中于版权保护[3-4]、版权管理[5-6]、垄断分析[7-8]、AIGC创作[9-10]等领域,以“科研作品开放存取”为主题的研究主要聚焦于同行评

议[11-12]、存取环节[13-14]、利益平衡[15-16]等问题。其中,焦海洋[17]针对学术信息开放存取与版权的冲突,提出了设立“二次发表权”的制度解决之策。贾小龙[18]等人针对学术期刊开放获取面临的难题提出要实行相应的开放获取制度、财政资助制度与科研评价机制。现有关于“科研作品开放存取版权制度”的研究相对较少,然而财政资助科研作品开放存取的制度保障具有现实性与必要性,同时,为开放存取提供版权制度保障也有助于促进科研共享与创新,保障公众的基本科学文化

权益。

本研究通过分析财政资助科研作品开放存取的逻辑机理及其面临的版权困境,比较现行各国相关立法路径,结合我国具体实践,提出针对性的建议,为我国财政资助科研作品的开放存取立法提供参考。

1 财政资助科研作品开放存取的逻辑

机理

传统著作权法是以“作者-版权”和“传播者-邻接权”为两大基础设立的,而公众相对处于被动地位。版权法中三方主体,基于创作作品、传播作品、消费与再创作品的行为,应分别享有版权、邻接权和使用权,各方权利与义务应当相互支持。

1.1 财政资助科研作品开放存取的法律逻辑

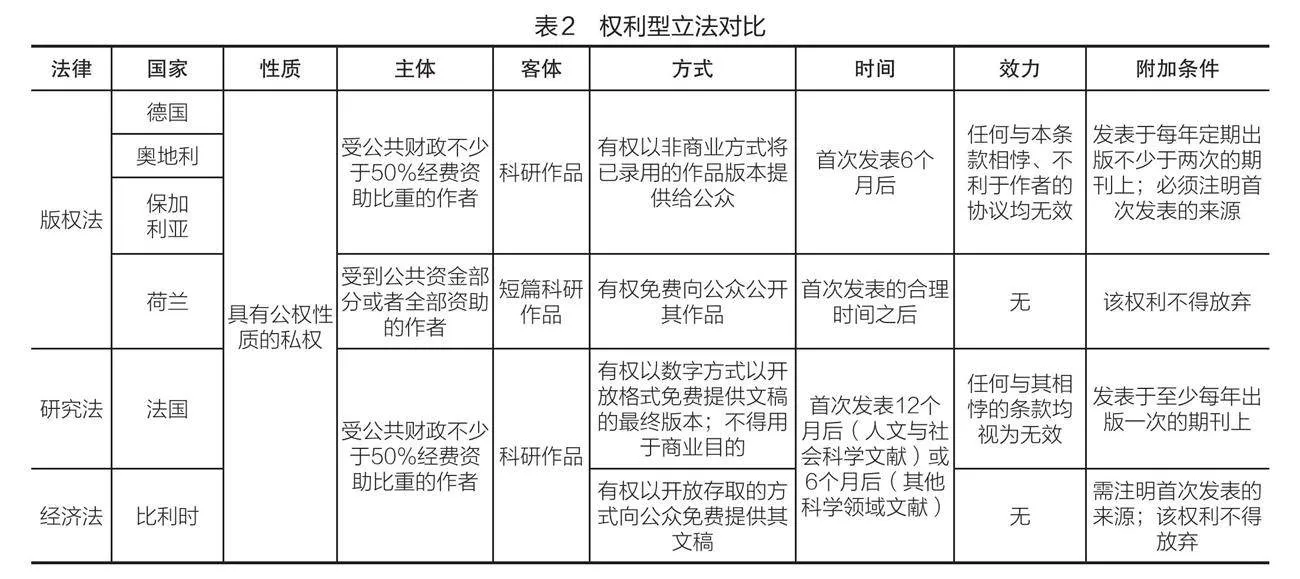

公众使用权可分为自由使用权与合理使用权[19]。基于此,将财政资助科研项目所涉及的法律关系梳理如下:创作者可在财政科研项目资助下进行作品创作,质言之,享有受资助权(A)应当背负一定的公共受托责任,满足公众接触获取其科研成果的基本科学文化需求,此时受财政资助的版权人应当承担开放存储义务(B1)。公众因其缴税义务(A1)(未按要求履行纳税义务可能承担行政或刑事责任A1-1)为科研人员提供受财政科研项目资助的可能性,故应当享有相关作品的合理使用权,即开放获取权(B)。然而,作者与出版商之间通常进行版权转让或专有许可,使得出版商成为继受版权主体,或成为专有出版权主体。出版商因未受财政科研项目资助,无需承担开放存储的义务,但应承担“不妨碍公众开放获取”的消极义务(B2)。作为承担开放存储义务的作者若未按要求履行义务应承担相应法律责任(B1-1),出版商若妨碍公众开放获取也应当承担相应的侵权责任(B2-1)。具体见表1。

1.2 财政资助科研作品开放存取的理论机理

财政资助科研作品开放存取具有其内部正当性,即所依托的理论依据;同时具有其外部必要性,即所面临的实践需求。

(1)内部正当性:政治经济学与科学社会学解释

卢梭在《社会契约论》提到:“国家力量远远大于个体的力量,事实上公共财产也比个人财产更加强大。”财政科研项目资金主要来源于税收,税收是国家通过征收个人的财富,以便更好地实现国家职能、提供公共服务的工具。受财政资助所形成的作品凝结了“国家财政力量”与“个人创造劳动”,是一种准公共品[20]。如何看待科研作品的财政资助属性,有学者提出启发性观点:可将人民与国家间宪法性税收法律关系定性为委托代理契约关系[21],政府应当积极履行公共财政受托责任[22]。与之相应,科研工作者接受来自政府的财政资助,理应承担相应的受托责任,主要体现在对财政资助科研作品的开放存储。

西方学术界所采用的术语表达“Human Right to Science”或“the Right to Science”可译作“科学人权”或“科学权”,与我国人权术语“文化权”法律含义相当。无论是从我国宪法出发或是依据《世界人权宣言》相关规定,国家必须保障公民基本科学权利的实现。默顿科学规范体系所提出“普遍主义、公有性、无私利性以及有组织的怀疑态度”四大基本元素,构成了现代科学的精神特质[23]。科技的自立自强是大国崛起的基础,有赖于科学精神的支撑。财政资助科研作品原本是科研者肩负公众嘱托并受公共资助,立足国家重大议题展开的科学探索所形成的成果,其应当遵循公有性与无私利性的原则,对公众进行开放存取。

(2)外在必要性:新指标体系与国际竞争格局

党的二十大明确提出“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”,营商环境是社会、经济、政治和法律等综合因素的总和,会对市场主体准入、生产经营、投资决策以及退出产生重要影响[24]。2023年3月31日,世界银行推出新的营商环境评估标准,即Business-Ready指标体系,其中评价子类别“创新的开放存取和公平利用”提出六大指标,其中所考核的“法律框架是否定义了开放存取内容”“法律框架是否定义了允许的开放存取研究活动的范围,以防止侵犯版权的潜在责任”等指标,涉及对开放存取的推进与公众使用权的保护。而我国现行的法律框架暂未对开放存取的内容进行直接回应,难以找到著作权法及相关法律依据支撑开放存取行为的合法性。财政资助科研作品开放存取若能直接在现行法律框架下进行保障,一定程度上能够有效应对世界银行所提出的营商环境评估新要求,客观上也能保障公众开放获取权。

数字竞争力是数字经济时代塑造新型国际关系和国际体系的核心力量[25],其中高质量互联网语料的开放存取将逐渐成为数字竞争力的活水源泉。2022年底,OpenAI发布生成式大语言模型“ChatGPT”,引发全球关注与热议。次年,我国互联网公司百度推出“文心一言”与其对标。但从社会反馈来看,ChatGPT输入端所使用的语料库更为宽泛,基于此所训练出的生成式语言模型从性能上来看更为优越。这一定程度上得益于美国开放数据战略,其要求政府机构应遵照“可发现(Findable)、可访问(Accessible)、可互操作(Interoperable)、可重用(Reusable)”的FAIR原则进行数据开放,其中受联邦资助的研究数据及其元数据需要满足FAIR要求[26]。此外,生成式大语言模型已经成为新型传递话语权力的工具。米歇尔·福柯(Michel Foucault)认为话语不仅是信息内容,时常还是一种权力的表达[27]。若将财政资助科研作品作为优质的互联网语料进行开放存取,将有利于缓解数据偏见,训练出更先进的中文生成式人工智能,增强我国数字竞争力。

2 财政资助科研作品开放存取面临的版权困境

“存”与“取”作为财政资助科研作品在作者与公众两端所实施的行为面临着不同的版权困境,作者端的存储行为面临版权转让或独家许可的困境,公众端的获取行为难以被版权合理使用制度所容纳。

2.1 作者开放存储在版权付费墙下实施受阻

“以刊评级”成为我国学术评价的主要方式,影响因子、发表篇数等成为学术作品作者赖以生存的根基[28]。在学术出版领域的权力较量中,出版商通过数字平台化已然至少拥有了3项权力,即市场准入、规则制定与学术评价[29]。章志光[30]在《社会心理学》中指出,权力能使个人或群体按照权力者的意志行动。罗伯特·达尔(Robert Alan Dahl)[31]将权力视作“扭转可能发生的结果的能力”。科研作品版权转让或许可过程中,出版商与作者之间存在明显的权力差异。而作者受制于此,不得不与期刊社签订版权转让或独家许可协议,以增加论文发表的可能性与自身学术价值的可见性。其中极少有作者愿意与期刊社就版权许可或转让问题进行协商并订立新的出版合同。学术期刊数据库前期建设成本高,行业壁垒高,因此早期进入该市场的主体容易获得自然垄断的优势地位;其次,边际成本低,一旦数据库建成并维稳,便据资金、数据、社会网络等多重优势逐渐形成市场支配地位[32],甚至数据库商存在擅自收录作者科研作品的乱象,如赵德馨诉中国知网侵权案。最终,少数学术数据库商在经营竞争中取得商业垄断地位。可见,在极具影响力与拥有巨大学术流量的出版商面前,作者对于作品版权的谈判力与控制力被大大削弱。然而,版权作为对于作品的排他控制权,是作者开放存储的权利基础。自版权转让或专有许可后,作者开放存储行为将实质上构成对出版商的侵权。这种情况下,作者的开放存储丧失了合法性基础。

2.2 公众开放获取无法构成版权法合理使用行为

我国版权合理使用制度设计源自《伯尔尼公约》中的“三步检验法”,在我国《著作权法》第24条与《著作权法实施条例》第21条均有具体条文体现,属于半开放半封闭式立法,其认定标准具有较高可预期性与可操作性。“三步检验法”即①是否属于规定的12种使用行为或法律、行政法规规定的其他情形;②不得影响该作品的正常使用;③不得不合理地损害著作权人的合法权益。其中①为具体要件,②与③作为一般性要件联系紧密,②侧重于规制使用行为,③则主要考察行为结果。《布达佩斯开放存取倡议》《贝塞斯达宣言》《关于社会科学和人文科学领域知识的开放存取柏林宣言》三大倡议规定的开放获取的使用作品行为是免费、自由、永久、不排除商业使用,其对于作品使用数量、实质性内容并未设限。显然,科研作品开放获取行为远远超出第①步中所规定的12种合理使用行为,可尝试寻求兜底性条款“法律、行政法规规定的其他情形”的庇护。

然而,科技法中对于“开放科学”“技术资源开放共享”等内容仅进行了原则性规定的回应,并未落实到具体的科研作品开放使用行为,难以通过法律解释强行将开放获取合法化。此外,科研作品开放获取行为将使用的作品数量与传播范围不受限,势必与第②步与第③步产生不可弥合的冲突。从经济视角来看,“正常使用”即意味着行使权利所产生的可期待利益,“不得不合理地损害”行为可通过比较版权人与使用者的预期收益来辅助判断[33]。开放存取实践中最常见的“绿色开放存取”与“金色开放存取”[34]皆允许公众免费、大规模对于科研作品进行开放获取,这将对版权方的“可期待利益”产生巨大冲击,同时严重影响其预期收益。因此,财政资助科研作品开放获取行为无法通过我国版权合理使用制度的检验。

3 财政资助科研作品开放存取版权困境的因应之策

针对财政资助科研作品开放存取所面临的版权困境,现行各国主要有权利型立法与义务型立法两种路径。结合我国具体实践,本研究提出科技法与版权法协同完善的制度方案,并辅之以建设统一公共科研开放存取平台与开放新型开放科研许可证作为实践支撑。

3.1 路径选择:权利型立法与义务型立法

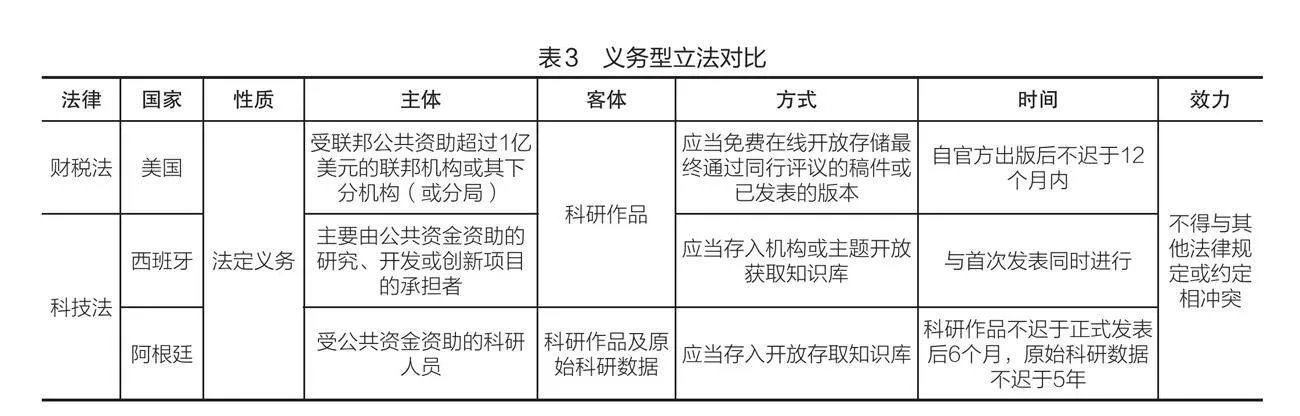

(1)权利型立法:版权法、研究法与经济法范式

现行立法中,以德国(2013年)、奥地利(2015年)、荷兰(2015年)、保加利亚(2023年)为代表的国家在本国版权法中赋予受财政资助的科研作者以“二次出版权”,法国(2016年)、比利时(2018年)则分别通过《研究法典》(Research Code)与《经济法典》(Code of Economic Law)为作者赋权。从权利性质观之,各国规定的“二次出版权”以保障公共获取为权利内容,但通过赋予自然人以私权形式而存在。权利型立法最大的问题在于,权利可以放弃,而荷兰与比利时两国规定“该权利不得放弃”。其次,德国、奥地利、保加利亚与荷兰4国选择在版权法中设立“二次出版权”,然而从其权利内容来看,并非传统著作人身权或财产权的私权内容,而侧重于对于公共利益即使用者权益的保护,不应当成为一项著作权权能。反之,法国与比利时在《研究法典》与《经济法》等偏公法性质的法律中为作者赋予权利,实属法律规范上的僭越。故以上欧洲6国所规定的“二次出版权”分别具有不合理性。具体见表2。

(2)义务型立法:财税法范式与科技法

范式

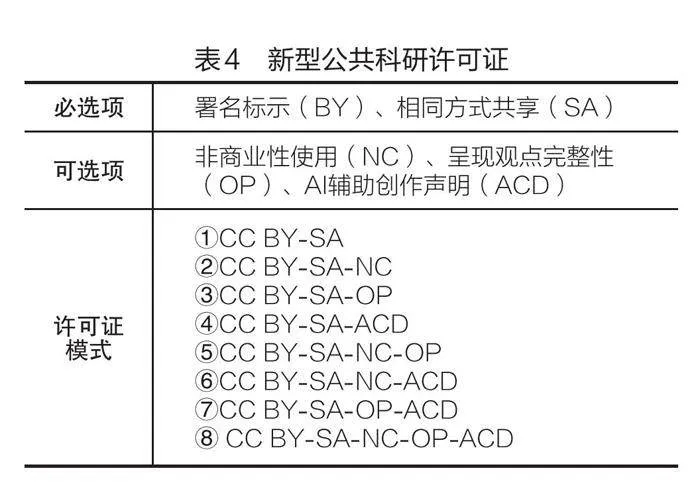

与权利型立法不同,以美国(2014年)、西班牙(2011年)、阿根廷(2013年)[35]为代表的义务型立法模式属于强制开放存储,是特定科研作品作者的法定义务,其中美国规定于财税法,而西班牙与阿根廷规定于科技法。上述3国所规定的开放存储义务可归纳为(具体见表3):①主体:美国通过《2014年综合拨款法案》规定主体为政府机构,而西班牙与阿根廷规定主体为项目承担者或科研人员,其中仅有美国明确了资助金额,西班牙与阿根廷对受资助金额规定十分模糊;②客体:美国、西班牙规定为科研作品;阿根廷规定客体既包括科研作品,也包括可能不构成作品的原始科研数据;③方式:美国明确规定了免费,但未明确规定具体使用方式;西班牙与阿根廷尚未明确是否付费,但明确规定应当存入知识库;④时间:西班牙规定“零时差”,美国规定不迟于12个月,阿根廷规定科研作品不迟于正式发表后6个月,原始科研数据不迟于5年;⑤效力:以上3国都规定开放存储义务不得与其他法律规定或约定相冲突。可见,义务型立法的最大的问题在于其效力与其他法定权利、义务或合同约定可能存在冲突,如版权转让或专有许可后,开放存储义务根据规定将无法履行。

无论是权利型立法还是义务型立法,都存在如下问题值得我国立法进行深度考量:①受资助比例如何确定;②客体范围如何确定;③开放存储应当采取哪几种具体方式;④开放存储时间差如何确定;⑤开放存储与其他法定权利、义务或合同约定之间的效力问题。从可行性与合理性上来看,无论是从各国所规定的权利或义务内容所体现的公共属性来看,还是从潜在的施行效果上来看,抑或是从公私法的立法技术与立法难度对比上来看,通过科技法规定开放存储义务的方式更适合我国国情。此外,开放获取行为可以通过完善版权合理使用制度进行容纳,从而建立其财政资助科研作品“开放存储”与“开放获取”的科技法与版权法协同保障机制。

3.2 制度完善:科技法与版权法协同保障机制

我国现阶段更适合采取义务型立法模式,即通过科技法规定作者开放存取义务,同时赋予政府为确保公共利益而介入开放存取的权利,从而确保“存储”的有效实施;通过完善版权法合理使用制度,以保障公众“获取”的合法性,最终从制度层面破除开放存取所面临的双重版权障碍。

(1)科技法保障作者强制开放存储有效实施

科技法规定作者开放存储义务。面对科技创新市场失灵,唯一的解决之道就是借助国家之手,运用国家强制力从外部进行干预[36]。财政资助科研作品自从经营性出版商介入,其科研公共性便逐渐被商业性蚕食。从市场地位上来看,作者与大型出版商进行版权谈判时存在权力悬殊,作品创作劳动未得到充分报酬的同时,受财政资助所形成的版权公地也被侵占。面对市场失灵,强调宏观调控的科技法律体系作为公法或行政法的一部分,应当介入调整。我国《科技进步法》虽未有正式冠以“科技基本法”之名,但实质上已有科技基本法之实[37]。2021年,《科技进步法》对第9章“保障措施”修订增设“加强学术期刊建设”“促进科学技术交流与传播”等专门条款以推动我国开放科学进程。其中第87条明确提出财政性科学技术资金应当主要用于科学技术普及、科研成果推广与应用等内容。《中国科学院关于公共资助科研项目发表的论文实行开放获取的政策声明》《国家自然科学基金委员会关于受资助项目科研论文实行开放获取的政策声明》均提出“受资助项目发表的科研论文属于全社会共享的知识资源,它们在全社会的开放获取,将促进知识传播利用。”国家财政资助的科研项目,其资助经费是由国家财政资金支持,来自公民公共税收,而承担国家财政资助项目的主要对象以科技工作者为主体[38],因而,财政资助科研作品作者应当承担“使作品进入公有领域而非垄断墙内”的义务,即对作品进行开放存储,使公众能够无障碍获取。因此,建议在《科技进步法》第9章“保障措施”中新增一条“强制开放存储义务”,法条可表述为:“获不少于XX%(待定)财政科研项目资助所形成作品的作者,有权在首次出版后的XX个月内(待定)以录用的出版版本向公众提供该科研作品,商业用途除外。必须注明首次出版的来源。任何与本条款相悖、不利于作者履行开放存储义务的协议均无效。”以此规定科研作者义务并破解版权转让或专有许可的权利障碍。此外,应在第11章“法律责任”中明确作者未按照要求履行开放存储义务所应承担的法律责任,如行政处罚等。

政府介入推动开放存储强制实施。《科技进步法》第32条被称为中国版“拜杜法案”[39]。该制度设计通过产权激励项目承担者科研积极性,同时保留政府一定的介入权。其中第3款规定“项目承担者依法取得的本条第1款规定的知识产权,为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要,国家可以无偿实施,也可以许可他人有偿实施或者无偿实施。”玛丽·埃伯利(Mary Eberle)所提出的“双层补偿理论”为政府介入权提供理论支撑,第2层指出“若受财政资助项目的经费来源于税收,在项目承担者未按照要求合理行使知识产权时,公众有权通过政府行使介入权”[40]。版权作为文学、艺术和科学领域中的一种知识产权,其重要性在财政资助科研作品中尤为凸显。以《2024年国家社会科学基金年度项目申报公告》为例,其明确强调“坚持以重大理论和现实问题为主攻方向,坚持基础研究和应用研究并重……切实发挥国家社科基金示范引导作用,推动中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设,更好繁荣中国学术,更好地服务党和国家工作大局。”财政资助科研作品是自然科学与人文、社会科学领域具有独创性的杰出表达,承载着举国科学文化利益,同时也彰显了巨大的社会福祉。若适格作者未按照要求履行开放存储义务,政府应当行使介入权,对财政资助科研作品开放存储进行无偿实施,也可以许可他人有偿实施或者无偿实施,以保障国家科研安全、科学利益与公众福祉。

(2)完善版权法限制制度保障公众开放

获取

为了促进版权法与科技法衔接与协同、保障公众开放获取权,应当对版权合理使用制度进行扩张。财政资助科研作品的开放获取行为相较于一般的开放获取行为具有特殊性,其所获取的对象具有公共财政资助属性,即科研作者在发表论文时已经获得了来自公共领域资金的经济资助,一定程度上可以作为其版权后期经济回报的替代激励机制,且作者在发表时常自愿支付一定的出版费,侧面反映出作者对于科研作品具有一定程度上的不期待获益性。此外,开放存储行为本身便可视作作者对财产权利的无偿让渡,作者仅保留部分人身权如署名权、修改权与保护作品完整权,故从作者的主观意愿来看,公众开放获取行为并未影响作品的正常使用,也并未不合理地损害其合法权益。公众对该类作品的开放获取行为具有版权法正当性,在指明作者姓名或者名称、作品名称的情况下,公众对于财政资助科研作品的开放存取行为应当被认定为“未影响该作品的正常使用”“未不合理地损害著作权人的合法权益”。由于第6款规定的教学、研究等内容与财政资助科研作品开放获取最为相关,故建议在《著作权法》第24条第6款后增设相应表达,即规定为“为学校课堂教学或者科学研究,翻译、改编、汇编、播放或者少量复制已经发表的作品,供教学或者科研人员使用,但不得出版发行;对财政资助科研作品的使用则无以上限制。”

3.3 实践进路:建设开放存取平台与开发新型科研许可证

财政资助科研作品的开放存取不仅依赖制度支撑其合法性,同样需要实践措施保障其施行效果。为此,应建设新型举国体制下的统一公共科研开放存取平台并开发基于CC协议(知识共享协议,Creative Commons,简称“CC协议”)的新型公共科研许可证,这样有助于公共科研资源的凝聚、共享与管理以及对后续科研创新共享行为进行模式化规范,保障公众科学文化权益,推动国家科技创新共享。

(1)建设新型举国体制下的统一公共科研开放存取平台

《科技进步法》第4条明确规定“健全社会主义市场经济条件下新型举国体制”,第28条规定“国家完善关键核心技术攻关举国体制,组织实施体现国家战略需求的科学技术重大任务”。“新型举国体制”强调集中全国资源以攻坚克难,推进我国科技事业独立自主自强[41]。财政资助科研作品体量巨大、涉及国家与社会公众的重大利益。我国正处于开放存取探索建设时期,虽推出了开放存取期刊如《中国科学数据(中英文网络版)》、开放存取平台等[42],但仍呈现平台不集中、文献不齐全、技术不先进等问题。我国应当发挥新型举国体制优越性,通过制定科技政策将“建设高水平开放存取数据库”纳入战略目标并加以实施,以举国之力为财政资助科研作品开放存取提供关键核心数据库技术支撑。

(2)开发基于CC协议的新型公共科研许

可证

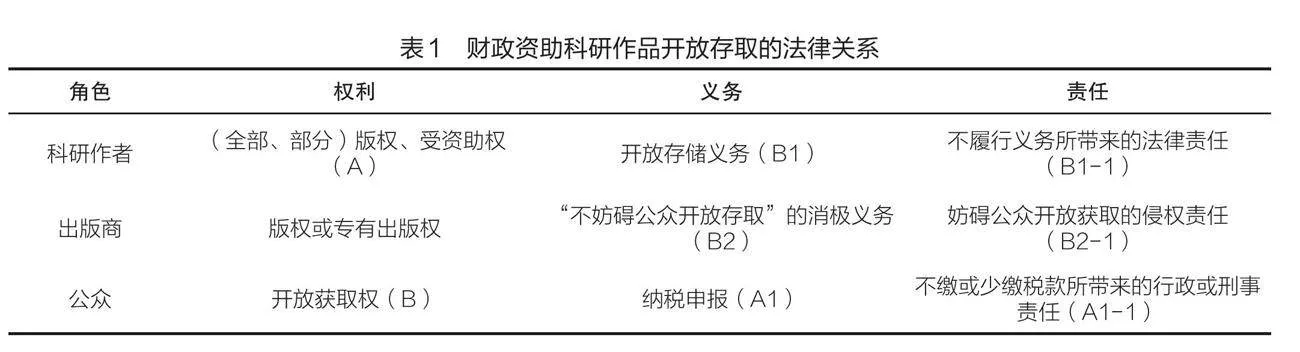

CC协议是一种允许他人分发作品的公共版权许可,其灵活保留和让渡权利的特点与开放存取模式特征不谋而合。有学者称其“以版权为根基,以合同为外壳”[43]。现行CC协议有四大要素,分别是署名(Attribution)、非商业性使用(Non Commercial)、禁止演绎(No Derivative)、相同方式共享(Share Alike)以及在此基础上形成的6种模式,即署名(CC BY)、署名-相同方式共享(CC BY-SA)、署名-非商业性使用(CC BY-NC)、署名-非商业性使用-禁止演绎(CC BY-ND)、署名-非商业性使用-禁止演绎(CC BY-NC-ND)、署名-非商业性使用-相同方式共享(CC BY-NC-SA)。基于CC协议开发新型公共科研许可证,其模式在原有基础上设置必选项和可选项,其中署名(CC BY)作为科研作者的人身权利应当作为必选项;相同方式共享(CC BY-SA)能以合同形式规制科研人员共享行为,使开放存取模式普及并被科研人员更广泛运用,故应当保留并由可选项转变为必选项。作者有权维护作品纯粹的公益属性,故非商业使用(CC BY-NC)应当继续保留作为可选项。财政资助科研作品开放存取允许公众自由演绎作品,故禁止演绎(CC BY-ND)与其定义相悖,若继续保留,将不利于后续科研作品的持续共享与创新,故应当废除。因学术观点批判具有强烈的主观性,故应当增加可选项“呈现观点完整性(Opinions Presentation)”,可简称为“CC-OP”,其内容为作者可以要求他人在进行学术批判的同时将原观点客观完整地呈现,以供读者清晰参考。若在学术创作中使用了AI,应当进行“AI辅助创作声明(AI-Assisted Creation Declarations,简称‘CC-ACD’)”。基于财政资助科研作品的特殊性,应提出适应该类作品开放存取的新型许可证。具体见表4。

4 结语

财政资助科研作品开放存取不仅涉及公众福祉,更关乎国家利益,应当开放存取。基于现有的权利型立法与义务型立法两种路径选择,我国应当完善版权法合理使用制度以容纳公众开放获取行为,通过科技法规定作者开放存储义务,以推动版权法与科技法协同保障财政资助科研作品开放存取。此外,应当建设国家开放存取库,同时开发适用于财政资助科研作品开放存取的新型许可证以保障与规范后续开放再利用行为。面对开放科学时代的新问题、新要求与新考验,自主加强科研成果高质量开放,促进科技创新与共享,保障科学权,是我国构建自主科研信息创新共享制度体系的必经之路。

(责任编辑:郭剑)

参考文献

[1] 于良芝.未完成的现代性:谈信息时代的图书馆职业精神[J].图书馆杂志,2005(4):3-7,20.

[2] SUBER P.Open Access[M].Cambridge:The MIT Press,2012.

[3] 田雪平,张祥志.学术期刊“数字化、智能化、开放化”的版权困境与应对思路[J].中国出版,2018(10): 61-63.

[4] SHAVELL S.Should copyright of academic works be abolished[J].Journal of Legal Analysis, 2010, 2(1):301-58.

[5] 吕星月,袁曦临.OA学术期刊的出版规范及其版权管理[J].中国科技期刊研究,2021,32(9):1209-1216.

[6] 陈小明.元宇宙环境下学术期刊数字化版权的困境与应对思路[J].编辑学报,2023,35(S2):125-128.

[7] 郭壬癸,林秀芹.学术数据库商滥用市场支配地位反垄断规制研究[J].大连理工大学学报(社会科学版),2022,43(6):67-75.

[8] TROY N J.Copyright as Monopoly[J].Art Journal, 2017,76(1):150-7.

[9] 焦和平.人工智能创作中数据获取与利用的著作权风险及化解路径[J].当代法学,2022,36(4):128-140.

[10] HRISTOV K.Artificial intelligence and the copyright dilemma[J]. Idea,2016,57:431.

[11] 刘春丽,臧东宇,张连生.开放同行评议期刊论文的引文与社会关注度优势研究[J].图书情报工作, 2021,65(1):110-119.

[12] BJRK B C,WELLING P,LAAKSO M,et al.Open access to the scientific journal literature: situation 2009[J].PloS one,2010,5(6):e11273.

[13] 张晋朝,梁伊琪.我国开放获取期刊现状及发展分析:以DOAJ为例[J].出版科学,2018,26(5):87-96.

[14] LEWIS,DAVID W.The inevitability of open access[J].College amp; research libraries,2012,73(5):493-506.

[15] 余筱瑶.开放获取与付费订阅模式竞争中非核心学术期刊面临的冲突与平衡[J].中国编辑,2020(7):50-53.

[16] 张峻.掠夺性科技期刊与科技期刊中掠夺性现象的特征研究[J].编辑学报,2020,32(4):376-379.

[17] 焦海洋.学术信息开放存取法律问题研究[M].北京:中国法制出版社,2019.

[18] 贾小龙,梁凯鑫.版权视角下的学术期刊开放获取及其发展建议[J].数字图书馆论坛,2018(9):2-8.

[19] 刘银良.再论著作权法中的公众使用权:互依性的视角[J].知识产权,2023(11):3-22.

[20] 方卿,叶冉玲,杨冀.学术出版体制机制的形成与演化[J].出版发行研究,2021(3):33-38.

[21] 王惠.“税收债务关系说”之否定[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2015,46(2):69-74.

[22] 安秀梅.政府公共财政受托责任研究[J].财政研究,2005(5):21-23.

[23] 罗伯特·K·默顿.科学社会学:上册[M].鲁旭东,林聚任,译.北京:商务印书馆,2003.

[24] 牛东芳,黄雅卉,黄梅波.世界银行营商环境新评估体系:影响机制、改革路径与中国对策[J].国际贸易, 2023(12):72-83.

[25] 余南平,冯峻锋.数字经济时代的新型国际竞争[J].现代国际关系,2022(1):35-43,60,62.

[26] 刘桂锋,陈书贤,刘琼.政府开放数据平台FAIR原则评估指标体系及实证研究[J].现代情报,2024,44(2):4-16.

[27] FOUCAULT M.The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language[M].New York: Pantheon,1972.

[28] 张耀铭.学术评价存在的问题、成因及其治理[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2015,30(6):73-88, 190-191.

[29] 余俊缘.商业性学术期刊数据库版权运营的困境与破局[J].出版发行研究,2023(1):22-29.

[30] 章志光.社会心理学[M].北京:人民教育出版社,1996.

[31] 罗伯特·达尔,布鲁斯·斯泰恩布里克纳.现代政治分析.吴勇,译.[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[32] 林秀芹.论数字经济反垄断的范式转变:以欧盟《数字市场法》为镜鉴[J].知识产权,2022(7):3-19.

[33] 熊琦.著作权合理使用司法认定标准释疑[J].法学,2018(1):182-192.

[34] 文燕平,丁波涛.开放存取的业务模式比较研究[J].情报理论与实践,2015,38(7):123-126.

[35] CABRERA K L.Comparative analysis of public policies in open access models in Latin America, Brazil and Argentina cases[J].RUSC,Universities and Knowledge Society Journal,2015,12(1):18.

[36] 阳东辉.论科技法的理论体系构架:以克服科技创新市场失灵为视角[J].法学论坛,2015,30(4):44-52.

[37] 朱涛.论中国科技法的双重体系及其建构[J].科技与法律,2016(5):854-866.

[38] 朱艳.国家财政资助项目成果管理的分析探讨[J].科研管理,2020,41(9):284-288.

[39] 何炼红,陈吉灿.中国版“拜杜法案”的失灵与高校知识产权转化的出路[J].知识产权,2013(3):84-88.

[40] MARY E.March-in Rights under the Bayh-Dole Act:Public Access to Federally Funded Research[J].Marquette Intellectual Property Law Review,1999,24(3):155-180.

[41] 潘墨涛,朱胜姣.中国为何构建“新型举国体制”?:与欧盟的比较[J].科学学研究,2024(3):1-23.

[42] 王元杰,薛春璐,齐秀丽,等.中文期刊开放获取转型后可持续发展策略[J].编辑学报,2023,35(S1):84-87.

[43] 沈平生,马龙倩.短视频视野下的知识共享许可协议研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2020, 22(S2):41-46.

On Open Access of Financially Supported Scientific Research Works: Logical Mechanisms, Copyright Dilemmas, and Responses

Lingwu Liu 1,2 Yiming Jin 2

1. Research Institute for Publishing, Central South University,Changsha 410012,China;2. Institute of Intellectual Property, Central South University,Changsha 410012,China

Abstract The open access of financially supported scientific research works can help promote the sharing and innovation of scientific research information in China. The open access of financially supported scientific research works is mainly facing two major copyright dilemmas, namely, “copyright transfer or exclusive license hinders open storage” and “open access by the public does not constitute fair use for the time being”. There are two paths to choose between rights-based legislation and obligations-based legislation in different countries, but each has its own limitations. China should improve the synergistic mechanism between copyright law and science and technology law to realize the legitimacy of open access, enhance the feasibility of open access through the construction of a unified public open access platform for scientific research and the development of a new type of public scientific research licenses, safeguard the public’s rights and interests in science and culture, and promote the sharing of national scientific research and innovation.

Keywords Open access;Scientific research works;Financial support;Copyright law