中国出版业全球化布局研究:实践探索、经验借鉴与未来进路

2025-02-16康培培苏琴

摘 要 党的二十大报告指出,要“加强国际传播能力建设,全面提升国际传播效能,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。深化文明交流互鉴,推动中华文化更好走向世界”。出版单位作为落实国家战略的重要载体,有责任、有义务且更要有担当地肩负起国家出版“走出去”、文化“走出去”的响应和号召,践行传播文化、传承文明的职责使命。文章聚焦中国出版单位对外的鲜活实践,依据“走出去”的现有阅历和国际出版巨头全球化布局的经验体会,探索中国出版业全球化布局的发展前景,以期促进出版“走出去”提质增效。

关键词 出版业;“走出去”;全球化

罗兰·罗伯逊[1]认为,全球化的要义不仅在于全球范围内政治、经济层面的客观联系,更指向文化层面。国际传播面向由多元文化构成的全球文化,这为中国出版单位全球化布局提出更高要求,中国出版“走出去”的动机既包含“参与全球文明对话的文化普遍主义的诉求愿望”,又包括“讲好中国故事、传递中国文化的特殊使命”[2]。

在出版业全球化布局中,“布局”指出版单位为实现其全球化发展目标,在全球市场范围内进行的一系列战略性规划实践,包括但不限于市场布局、产品布局、渠道布局、组织架构布局等。党的二十大报告指出,要“加强国际传播能力建设,全面提升国际传播效能,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。深化文明交流互鉴,推动中华文化更好走向世界”[3]。这也为中国出版业全球化布局提出更高层次的要求。本研究探索中国出版单位现有实践,从国际经验出发,期望对中国出版业全球化布局提出前瞻性思考。

1 中国出版业的实践

在深入探讨我国出版单位在海外拓展的历程与成效时,不难发现,作为中华文化的重要传播者,这些企业始终不懈推进着全球布局并已取得一定成果。然而,“走出去”的道路并非坦途,其间布满种种制约因素,阻碍出版单位全球化布局的进一步深化。为全面了解这一进程,本研究采用质性研究方法,对我国出版单位在海外布局情况进行详尽梳理分析。

1.1 研究对象与研究方法

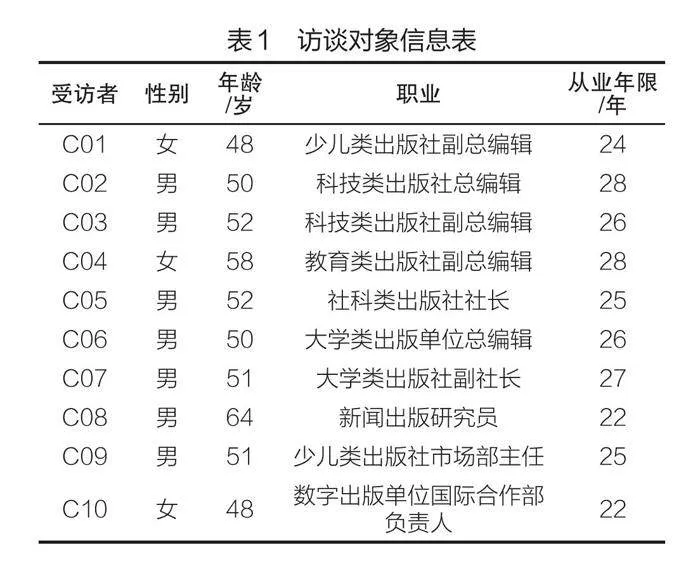

2024年6—8月,课题组根据“饱和度原则”,采用参与式观察和半结构访谈收集经验资料。由于研究问题的专业性和特殊性,访谈对象以滚雪球方式扩展确定,从行业内专家、企业高管、海外分支机构负责人以及一线从业人员中选择(表1),展开20~40分钟不等的深度访谈和协同访谈并根据回答于后期实行不同程度的线上追访。访谈内容围绕我国出版单位的海外市场布局情况、过程中的成功案例或经验、面临的主要挑战及其应对之策等方面。针对访谈数据,使用主题分析、叙事分析等定性分析方法,逐步构建中国出版单位全球化布局的完整图景。

1.2 实况:出版全球布局现状

《中国统计年鉴2024》显示,2023全年总输出版权11 731项,版权引进与输出比由2013年的2.09:1缩至0.86:1,其中图书、期刊、报纸出口624.99万册(份),总金额3 327.51万美元[4]。版权输出领域越来越广,覆盖范围越来越宽,出版全球化布局初见成效。

1.2.1 产品布局:选题差异化与价值最大化

大型国际出版单位已在全球范围内占据出版业务主流市场,中国出版单位则凭借差异化的内容题材策略,有效吸引海外用户。对访谈结果词频分析发现,访谈对象无一不强调“把内容建设放在第一位”(C08)是当前出版单位“走出去”战略的核心共识。在内容全球化布局方面,出版单位呈现文化特色凸显、内容多元覆盖、市场细分深化的特点。企业坚守特色定位,注重内容质量提升,致力推出各类精品出版物。技术类、少儿类出版物备受青睐,“外国人对我们已经研发完成的技术很感兴趣”(C02),C09所在的少儿类出版社90%以上图书实现了版权输出,累计输出3 000余种图书,与全球近180家出版单位建立了广泛的输出合作。

全球化布局进程中,各企业在优势领域做精做深,实现出版资源的优化协同配置。这些企业通过加速数字化转型、活跃版权贸易、凸显品牌效应等方式,追求经济、文化和社会价值的综合提升。各企业积极开发电子书、有声书、在线课程等数字化产品,以多元化产品线提升品牌附加值和竞争力。C06所在的大学类出版社,致力于编写国际化通用中文教材,订制海外国别化中文教材,并打造数字教材与国际化数字教学平台,获得全球2 000多所小学和近2 000所高校的青睐。此外,2 000余种国际中文教材已基本实现数字化和互动化,可满足线上线下多样化的教学学习需求。

1.2.2 渠道布局:紧跟数字化发展潮流

作为连接产品与市场的纽带,渠道布局的合理性和实效性对出版单位全球化战略的成败具有决定性作用。中国出版物进军国际市场主要依赖线下线上结合的国内外贸、海外本土直销及数字化渠道。我国出版机构对海外本土营销渠道的建设愈发重视。前文提到的大学类出版社在六大洲90个国家拥有80余家代理经销商和779个直销客户。数字化是全球出版业转型的主旋律,能否完美拥抱数字化事关出版业的生死存亡。通过电子书、在线阅读平台等数字渠道,出版单位突破地域限制,直接向全球读者提供丰富的内容资源。与海外平台达成合作,搭建图书资源的国际化数字输出与销售渠道,也是我国出版单位在全球化布局中的新探索。超过半数访谈对象所在的出版社已经实现面向全球的线上销售,并搭建起集全球支付、销售与教学服务为一体的官网平台。不仅如此,平台型数字出版单位更是积极延伸布局触手,“与80个国家和地区的1 026家国际机构建立合作,与全球2万余家出版机构合作”(C10)。

此外,国际化营销推广同样成为企业的关注重点。通过参加法兰克福书展、伦敦书展、纽约书展等国际书展,参加国际会议以及利用YouTube、Instagram、TikTok等社交媒体平台,出版单位实现线上线下全覆盖营销之势。这些平台不仅为企业提供了展示自身实力、推介优质作品的机会,还促进了企业与海外读者、作者、国际同行、版权代理商等的深入交流,为企业深入了解海外市场需求和趋势、推出更符合国际市场需求的产品提供了有力支持。

1.2.3 经营布局:从版权出海到资本出海

世界出版业的发展轨迹清晰揭示“走出去”战略与“做大做强”之间的内在逻辑联系。以贝塔斯曼、培生教育、励德·爱思唯尔等为代表的出版机构,都是从较小规模或地区性出版起步,成为国际出版大企业。成功的出版国际化,首先体现在资本输出,资本国际化、跨国投资与并购是“走出去”战略的高级模式,是实现本土化经营的有效途径[6]。

相较于版权贸易双方较为单一的买卖关系,国际合作出版呈现更为紧密的协同关系,其优势显著:一是能实现资源互补,二是风险控制能力显著提升。通过与海外出版机构展开多维度合作,我国出版单位能够获取天然的国际通路。“我们通过和海外出版机构、版权代理商、国际合作司、高校等建立合作,加强国内出版社版权工作的沟通,并且致力于资源共享,探索和外向型企业建立合作,强化版权输出与国际传播业务沟通宣传工作,通过国内国际相结合来打开出版国际市场”(C02)。

资本出海的另一个模式是实施本土化战略,即通过在国外设立出版分机构直接介入海外市场,由过去单一版权输出“走出去”的模式转变为出版机构“走出去”,以建立本土化出版单位的方式开展国际出版和国际版权贸易工作,积极推动我国优秀传统文化的全球传播。“我司在欧洲成立了第一家以推广中国文化艺术为主要业务的中资出版传媒企业,是最早以商业模式‘走出去’的企业之一。公司坚持本土化、商业化、市场化运作,已累计出版发行600余种中国文化艺术和创意设计类图书和电子音像产品,部分产品已成为中国出版‘走出去’的标志性产品,已连续17年盈利”(C04)。

1.3 困局:海外出版推进掣肘

百年未有之大变局当前,出版单位在全球化布局推进过程中,“走出去了但没有走得很远”(C01),“有很多类别的图书还是停留在别人看不见或者不会看的状态”(C04)。向内挖掘可以得出,造成此种困局有多方面成因,如文化差异带来市场适应难题、海外政策和法律环境的变动产生诸多不确定性、出版单位内生动力不足等,大体可分为外因和内因两类。

1.3.1 文化休克与话语争夺造成市场准入壁垒

美国人类学家奥伯格首次提出“文化休克”(又称“文化冲击”或“文化震荡”)这一概念,他认为,“Culture Shock”是指个体或群体在跨文化传播情境中,面对异文化时可能引发的心理不适反应,如震惊、迷茫、焦虑、无助以及反抗等[7]。在出版单位全球化战略的推进过程中,无论对于企业还是被进驻的市场,由文化差异和文化隔阂所引发的文化休克现象均同等存在,不容忽视。于企业而言,面对目标市场本土文化的强势地位,若未充分理解并适应,贸然推进全球化布局意味着对准入市场“没有很明晰的认知,不知道哪一类需要被侧重”(C03),如此即便拥有大量优质产品,也难以实现精准的市场投放,从而面临未知收益与风险的双重挑战。而于被进入市场而言,基于对本土文化的保护主义倾向,接纳异文化是一个涉及认知、态度和行动多层面的复杂过程,“尤其在发达国家市场,真正对中国文化感兴趣的人还是不多”(C01)。此外,“要让他们放下有色眼镜是一个难题”(C01)。基于此,如何有效获取卖方市场的反馈,成为企业全球化布局进程中亟待解决的问题。

中国出版单位进军全球市场征途中,话语权的争夺尤为激烈,中国出版单位往往面临“失语”困境,“中国出版‘走出去’易、‘走进去’难”(C06)。这种争夺并非局限出版物的内容、题材和翻译策略,更受到资金投入、经济扶持不足以及国际化和数字化布局认知的滞后等多方面因素的影响。一方面,开拓海外市场需要大量资金投入,而国家的扶持相对有限,一定程度上限制了企业展开大规模布局的能力。此外,实力雄厚的出版巨头凭借其在品牌、资金、技术等方面的显著优势,能够迅速适应并占领当地市场。相比之下,中国出版单位“‘走出去’的成本太高了”(C02),在品牌知名度、资金实力、技术水平等方面相对较弱,“亟待国家整体支持”(C05)。另一方面,中国出版单位在国际化、数字化方面的认知较晚,一些出版社“今年才成立国际部”(C08),一定程度上影响了其全球竞争力的构建。此外,在话语权争夺的过程中,中国出版单位还存在心态上的问题。部分企业“为了‘走出去’而‘走出去’”(C05),缺乏对海外市场的深入调研,在话语权争夺中处于被动地位。同时,因海外市场回报周期较长,短期内难以看到明显的经济效益,易使企业产生疑虑和动摇,进一步加剧话语权争夺难度。

1.3.2 创新不足与渠道失灵产生传播失效缺口

“创新是引领世界发展的重要动力”[8],同样也是出版单位赖以生存发展之关键。然而,中国出版单位在创新方面尚显不足。企业“内容转换上不是很灵活,在输出形式上创新力度还不够”(C01),在内容选择与题材挖掘上,它们往往囿于传统文化、历史等领域,鲜有突破,且难以将中华优秀传统文化以更喜闻乐见的形式传播出去,难以满足市场的多元化需求。技术创新的投入与敏感度不足亦成为制约因素,特别是生成式预训练语言模型等新技术迅猛发展“对新闻出版行业,选题、编写、审核、内容安全都产生了不小影响”(C10)。最后,商业模式创新也略有乏力,多数时间“只能通过零散的需求去出版个别种类图书”(C03),难以形成稳固有效的盈利模式。

渠道失灵是中国出版单位所面临的另一重挑战。国际出版市场的渠道结构和规则与中国市场大相径庭。中国出版单位在海外市场缺乏足够的渠道资源和经验,难以与当地出版商、分销商、零售商等建立稳固合作关系。此外,各受访对象还特别谈到“国际市场依然会对中国出版业实行或明或暗的贸易封锁”(C07),中国出版单位在海外市场面临更高的政策和法律风险。再者,一些企业在渠道合作中缺乏规范的管理和有效的沟通机制,导致渠道冲突和合作不畅,影响产品的传播效果。

1.3.3 单兵作战与人才短板形塑管理分散难题

中国出版单位在全球市场中往往采取各自为战的策略,缺乏统一的战略规划和协调机制。这种布局方式易导致“资源分散,尚未形成‘走出去’的整体合力”(C08)。在国际出版市场上,单兵作战的方式使得中国企业在资源、品牌、渠道等方面“太零散了,没有一个相对规整的系统”(C02),难与国际出版巨头抗衡。这种单兵作战的方式不仅限制企业的竞争力,还可能导致重复建设和资源浪费。

全球化布局的成功离不开具备国际化视野和跨文化沟通能力的人才支持。然而,中国出版单位在人才方面普遍存在短板,主要体现在以下3个方面:专业程度不足,企业内部缺乏具备全球化运营经验的管理和运营人才,“有些是‘半路出家’,对国际市场、国际出版贸易规则等往往一知半解”(C08);职业态度欠佳,不少出版单位员工“将出国视为一种福利”(C04),而非个人、企业、国家发展的机遇;业务连续性断裂,企业对跨国出版人员的培养呈分批次现象,缺乏连贯性和系统性,导致企业难以形成稳定、高效的人才队伍。种种情形在国外同行看来,“对出版的态度是不专业、不敬业的,他们很厌恶、排斥,自然就不会主动想跟我们谈合作”(C04)。此外,企业在海外市场的人才招聘和培养方面也面临诸多困难。人才短板的制约可能导致企业在海外市场的运营和管理出现失误和偏差,难以有效拓展市场。

2 国际出版集团的经验

通过深入分析国际大型出版机构的经营状况与发展策略,可以发现其全球化布局主要呈现以下3个方面的特征:在资本投入上,多通过并购重组的策略延伸其上下游产业链布局,而后以内容为出发点强化自身品牌价值,实现垂直整合和横向拓展;在技术运用上,展现对数字化转型的敏锐洞察与坚定实践,率先进行数字化转型,在建设线上发行渠道、创新营销方式的同时,将数字技术运用至内容生产全流程;在产业布局上,积极实施全球化战略,注重海外市场,特别是新兴国家市场的拓展。

2.1 资本收购与品牌共建横纵并举

各大国际出版单位多采用企业并购重组等方式拓展其商业版图。通过分析国际大型出版单位的并购项目可以发现,出版单位先以收购重组的方式向外扩张,而后从“量”的扩张转向“质”的升华,即以内容为驱动进行品牌建设向内迸发。

2.1.1 资本扩张:延伸出版产业链条

国际大型出版机构通过兼并与自身主营业务较为接近的企业,以进一步强化企业在其优势业务领域的统治力。2015年5月,自然出版集团(Nature)、帕尔格雷夫·麦克米伦(Palgrave Macmillan)、麦克米伦教育(Macmillan Education)和施普林格科学与商业媒体(Springer Science + Business Media)合并,形成施普林格·自然出版集团。施普林格·自然拥有3 000多本期刊和27万多本图书的庞大出版体系,其中不乏《自然》(Nature)、《科学美国人》(Scientific American)等知名期刊。2021年6月,持有施普林格科学与商业媒体的私募公司BC Partners成立施普林格·自然收购基金,以扩大对施普林格·自然的投资力度和广度,施普林格·自然在学术出版领域的地位进一步巩固。

2.1.2 品牌矩阵:深度挖掘内容活力

国际大型出版单位完成横向“量”的扩张后,多以纵横交错策略实现“质”的飞跃,即围绕母体品牌,展开品牌化的衍生战略,构建品牌矩阵,进一步释放品牌影响力。哈珀·柯林斯在短视频和博客领域积极布局,拓宽其边界。短视频领域,哈珀·柯林斯动员用户参与并建立品牌社群。读者可根据个人喜好和需求订阅相关社群,并与平台一同共建社群内容。用户参与品牌建设,本质是企业以“共建品牌”策略激发用户的归属感和责任意识,刺激其在目标频道积极创作和内容分享,从而增强企业的品牌影响力和营销效益。科特·勒等认为,商品使用价值的重要性逐渐降低,商品的象征意义越发凸显,品牌声誉、品牌形象越来越重要[9]。哈珀·柯林斯的“共建品牌”策略正是对这一理论的生动实践,其一方面解决内容供给不足,另一方面提高用户参与度,达到品牌共情效果。

2.2 内容形式与业务边界数字升维

国外出版巨头积极拥抱数字化,通过技术力量创新内容形式、拓展业务边界,以期寻找新的增长点。

2.2.1 内容形式:探索新兴媒介载体

国际大型出版单位积极投身数字化转型浪潮,大力开发电子书、有声书等适配智能终端阅读的图书形式。哈珀·柯林斯从类型故事出发,打造文化、历史类故事及罪案事件调查等叙事型播客。播客这类新型的“耳朵经济”形态,不仅为听众提供高质量的陪伴和学习价值,也展现了口述文明在科技时代的新面貌。播客作为一种媒介,其内容不受限于传统文章和视频的结构章法,呈现淡漠言明的‘非结构化的、临场溢出的’特性,将出版内容转化为更为轻松生动的陪伴式体验,深化了用户与内容的情感链接。

2.2.2 业务拓展:延展企业横向服务

新兴技术不仅重塑了信息获取的途径,而且深刻影响了消费者的行为模式,尤其体现在强烈的高质量信息付费意愿上。此背景下,专业类出版机构依托自身专业优势,整合行业内优质信息数据,构建数据库并辅以专业信息咨询服务,成为其重要转型方向。汤森路透(Thomson Reuters)是这一转型浪潮中的佼佼者,自汤姆森公司(The Thomson Corporation)与路透企业(Reuters Group PLC)合并后,该公司便以商务和专业智能信息提供商身份崭露头角。该企业依托原有出版内容优势,在法律、金融、医疗等领域进行针对性数字化并购整合,实现从传统出版向数字化出版的跨越[10]。同时,汤森路透开发自有业务插件,嵌入高校用户的日常搜索场景,由内容提供商转型为内容驱动型技术公司。

2.3 面向消费者战略转型审时度势拥抱市场

消费者对于阅读方式、内容选择、互动体验等方面的需求日益多样化、个性化。面向消费者(To Consumer,To C)战略转型,更适应数字化、个性化、即时化的市场需求。受到澳大利亚投资移民政策关闭、中国“双减”政策推行,以及全球经济增速放缓等因素的影响,培生企业2020年利润下降46%。面对市场变化,培生企业迅速调整战略方向,由此前面向机构(To Business,To B)的模式转向To C,于2021年7月推出面向美国学生的全新学习应用Pearson+[11],可与数百万学生建立直接联系,涵盖电子书超1 500本,实现学习随时随地化。培生企业适时变革,成功转型,在2023年实现营收和利润双增长。

3 中国出版业国际化的未来进路

他山之石,可以攻玉。结合当下中国出版单位展开全球化布局遭遇的困境,国外大型出版单位的成功经验对中国出版从“走出去”到“走进去”具有一定参考价值。需注意的是,这些思想舶来品需进行本土改造,方能落地生花,助“畅销”转“常销”。

3.1 中国内容国际表达,共促文明交流互鉴

“加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象”[12]。贝瑞[13]认为,4种文化适应策略中,整合(Integration)是最佳选择,强调在跨文化传播中寻求共性与差异平衡的重要性。中国出版单位在全球市场难以谋篇布局,并非中华文化不足,要告别“文化休克”,实现“文化适应”,首先要坚定文化自信,关注历史文明根性,而后实现中国内容国际化表达,讲好中国故事。中国出版单位应从国际经验出发,逐步转向中国体验,积极拓展题材领域,挖掘中华文化精华,结合现代审美和叙事技巧再创作,展现中华文化的魅力和独特价值,增强国际读者的认同感和好感度。同时,关注国际热点和全球性问题,推出具有国际视野和全球关怀的出版物。

在输出过程中,中国出版单位需要“在外国人的角度输出我们的文化”(C01),应积极寻求与国际作家、编辑和翻译家之间的合作,确保作品在语义、风格和文化内涵上符合目标市场的阅读习惯和审美标准。此外,积极参与国际书展、文学节等交流活动,利用社交媒体平台,加强与国际出版界和读者的互动交流,也是中国出版单位实现本土化和国际化并进的有效途径。

3.2 加速数字出版转型,形成自有平台优势

新兴技术在出版行业的运用已渗透至内容生产、制作、销售全流程。这一趋势下,出版单位应积极拥抱大语言模型等人工智能新技术,以应对日趋多样的市场需求。新技术的融入不仅能够满足用户多层次的阅读需求,通过个性化推荐、智能内容生成等手段提升用户体验,也有助于提升出版单位生产效率、制作水平和业务能力,推动企业向高质量、高产能转化。

此外,全球出版已全面转向“以服务为轴心”的时代[14]。出版单位还需打造自有平台,探索数据资源整合与管理、数据库平台开发与应用、信息咨询、营销推广等多元商业模式,由单一传统出版单位向复合型大型出版单位转变。

3.3 整合出版战略资源,打造商业共通优势

中国出版单位要实现长远发展,必须提早进行商业布局并秉持共赢思路拓宽目标市场。

资本扩张是实现长远发展的基础。通过并购重组、引入战略投资者、上市融资等手段,企业能够汇聚更多资源,如资金、人才、技术和市场渠道,在全球出版市场上构建坚实的竞争壁垒。

产业链的延伸是提升竞争力的关键。出版单位应强化对版权的保护与开发,通过版权输出、合作出版、探索与影视、动漫、游戏等相关产业的深度融合等方式,形成文化产业链的协同效应,实现版权价值最大化[15]。

国内外出版资源的优势互补是打破行业壁垒、促进信息流通和资源共享的有效途径。出版单位应积极寻求与国内国外出版机构的合作,转“单打独斗”为“并肩作战”。

TO C市场的策略运用是提升消费者满意度和忠诚度的关键。企业可借鉴阿歇特等出版巨头,转TO B为TO C,精准定位目标市场,创新营销手段,不断优化产品和服务,提升消费者体验,形成稳定的消费群体。

3.4 优化管理架构布局,完善培养体制机制

中国出版单位亟待构建一套既专业又高效的人才培养和管理体制。这不仅包括聚焦于提升从业人员的专业素养,还涉及对企业组织架构和运营策略的全面优化,以确保企业在国际竞争中保持持久的竞争力。

为更有效推进“走出去”战略,中国出版单位需根据自身发展战略和市场需求,专门设立国际部,拥有市场调研、版权贸易、宣传推广、人才培养等职能,专责国际市场的开拓和运营,将国际市场业务从市场部的宽泛职责中独立出来,以实现更精细化的管理与运作。

新出版人才是企业的宝贵资源,出版单位应致力打造一支集研究和创新能力于一体的“学者型”团队。这要求企业重视人才选拔和培训,通过定期的专业培训、学术交流和国际合作,不断提升编辑、营销、版权管理等关键岗位人员的专业素养和国际化视野,并鼓励他们“深入现场,始终留在现场”(C04),从实践中获取灵感和素材。

4 结语

回望我国出版单位已取得的丰硕成果,正视过程中面临的诸多困难挑战,中国出版单位的全球化布局仍需“着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴”。海外出版单位的发展思路亦为我国出版单位提供参照,结合我国企业发展状况,未来,我们须在文化自信的底层逻辑上落实本土下沉、数字转向、产业全链和布局优化,实现我国由出版大国向出版强国的历史性跨越。

(责任编辑:翟艳荣)

参考文献

[1] 张汝伦.文化视域中的全球化理论:兰·罗伯逊的全球化理论简述[J].复旦学报(社会科学版),1996(6):23-26.

[2] 张丽燕,韩素梅.“全球场”:出版走出去的逻辑起点与路径层次[J].中北大学学报(社会科学版),2020,36 (4):131-135,139.

[3] 新华网.习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-25)[2024-06-02].http://www.news.cn/politics/cpc20/2022-10/25/c_1129079429.htm.

[4] 国家统计局.中国统计年鉴2024[EB/OL].(2024-11-19)[2024-10-20].https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2024/indexch.htm.

[5] 张窈,崔浩楠.中国出版走出去在中亚地区的实践研究:基于丝路书香工程的立项数据分析[J].出版发行研究,2024(1):82-90.

[6] 张书勤.中国出版“走出去”的路径选择[J/OL].出版发行研究,2011(12):46-49.

[7] BERRY J W.Acculturation as varieties of adaptation, Padilla A.(Ed.),Acculturation:Theory Models and Some New Findings[J].Boulder: Westview Press,1980:9-25.

[8] 新华社微博.习近平:创新是引领世界发展的重要动力[EB/OL].(2021-11-12)[2024-06-02].http://www.xinhuanet.com/politics/2021-11/12/c_1128059375.htm.

[9] 菲利普·科特勒,何麻温·卡塔加雅,伊万·塞蒂亚万.营销革命3.0:从产品到顾客,再到人文精神[M].毕崇毅,译.北京:机械工业出版社,2011.

[10] 朱宁,盛虎.数字化出版背景下汤森路透集团投资战略研究[J].中国出版,2015(14):49-53.

[11] 王祎,张利洁.传统出版融合发展中知识服务价值的隐匿与再发现[J].编辑学刊,2022(3):13-17.

[12] 习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-25)[2024-06-02].http://www.news.cn/politics/cpc20/2022-10/25/c_1129079429.htm.

[13] 陈晓伟.中国电影跨文化传播的文化适应问题研究[J].现代传播(中国传媒大学学报),2013,35(10):68-71.

[14] 本刊编辑部.专家解读《出版业“十四五”时期发展规划》关于融合发展的战略思路[J/OL].科技与出版,2022(3):94-104.

[15] 林余荫.广西出版业转型升级的路径选择[J].传播与版权,2017(9):35-37.

Research on the Global Layout of the Chinese Publishing Industry: "Explorations, Experiences and Future Prospects

Peipei Kang Qin Su

Beijing Institute of Graphic Communication,Beijing 102600 ,China

Abstract As important carriers for implementing national strategies, publishing units have the responsibility, obligation, and above all, the commitment to respond to and advocate for the national initiatives of \"going global\" for publications and culture, fulfilling their duties and missions of disseminating culture and inheriting civilization. This paper focuses on the vivid external practices of Chinese publishing units. Based on the current experiences of \"going out\" and the globalization strategies employed by international publishing giants, it explores the development prospects for the globalization of the Chinese publishing industry, aiming to promote quality and efficiency improvements in the \"going out\" of publications.

Keywords Publishing industry;\"Going-out\";Globalization