黔灵东路小桥身世考及美学价值探究

2025-02-13曹杨牧语周宇轩

摘 要:贵阳北城的新化龙桥南侧有一座古风石拱桥在第三次全国文物普查中被发现,但由于资料匮乏,这座桥的身份成为谜团,于是被暂时定名为“黔灵东路小桥”。文章主要通过史志记载判定建桥时间,通过探索明清两代贵阳外城的街道及老四川会馆的位置变化情况来判定这座桥与化龙桥的关系。由于明代街道资料匮乏,难以下定论,但能够肯定的是,自清代起两座桥就已经有了分野。最后运用接受美学主客观统一的审美效果论来阐释该桥的审美价值,为开发利用提供相关建议。

关键词:石拱桥;古桥;古建筑;城市文史;接受美学;城市规划

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.01.005

0 引言

贵阳作为湿润季风区的城市,城中河流纵横,却拦不住古人阡陌交通的需求和智慧,他们架设起一座座桥梁,将行人、商旅送达两岸。这些桥记录着贵阳的商贸史、城建史,是古人生产生活及思想精神的反映,对研究人类学、建筑学、哲学颇有意义。如今,城中大多数古桥已不存在,但走在已重建成钢筋水泥板梁的化龙桥上往南侧俯探,尚能发现一座杂草与苍木掩映下的白色石拱桥,尤其显得珍贵。这座桥是贯城河自沙河桥至河口这一段河道上唯一保留下来的古桥,挂文保牌示“黔灵东路小桥”。贯城河在过去数十年间因城市建设需要被大段掩盖,随着2024年初经过全新打造的太平路开街,城区这一段消失多年的贯城河重见天日,一座复刻的龙井桥也将过去小桥流水的美好意象呈现出来,在流量经济下一度引发话题和游人踏足,不过由于架空于当地历史文化环境的消费业态,少了许多烟火味和本土气息,也受到一些诟病。那么,美食荟萃、烟火气息浓厚、濒临贯城河,外加一座真古董老桥加持的四川巷,自是比全新的太平路更具文化底蕴,有极大潜力作为贵阳的一张文化名片,成为体验本土文化和市井生活的文旅热点。

1 黔灵东路小桥的形制

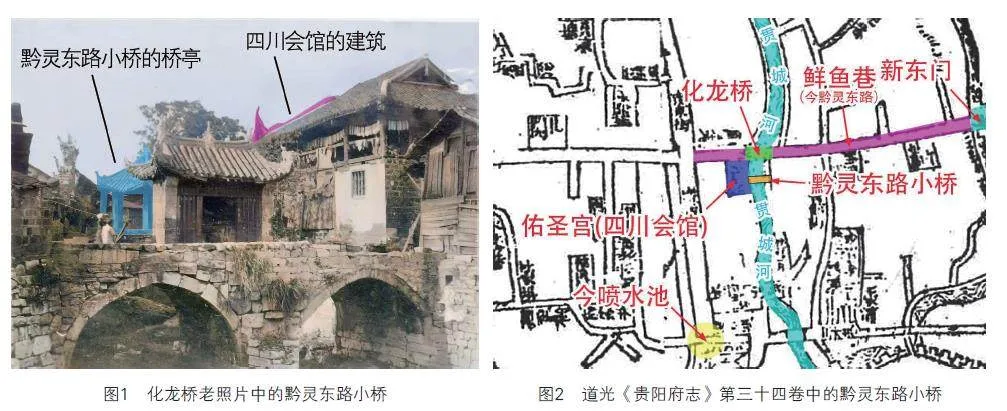

黔灵东路小桥是一座单跨上承式圬工石拱桥,位于喷水池东北的黔灵东路化龙桥以南,贯城河大致从北向南穿过该桥。两侧河堤高筑,已无法通行,桥呈西北—东南走向,晚清时其西端正对着老四川会馆。实地测量桥全长约7.7米,宽约4.5米,桥面距离水面4.1米,现场未发现有题刻、碑记等能够直接反映该桥身份的构件。该桥造型古朴,桥肩大块白绵石、石灰石卧砌有序,部分表面有用錾子凿斫的痕迹,部分呈天然的沉积岩节理,白色的石块在日光下熠熠生辉,具有喀斯特地区石制建筑的典型特征,代表了贵阳的地域特色。桥洞跨度较大,呈劣弧状,拱圈的券脸石为单层,按一长一方的规律排列(并非一顺一丁),富有节奏感。如今,桥面已长满杂草,桥上没有任何构筑物,留有一些红砖、青砖砌筑的建筑基址,不过从史志、期刊中普遍流传的化龙桥老照片来看(图1),该桥上曾有一座六角攒尖顶的凉亭。

2 黔灵东路小桥的身世之谜

2.1 问题的显现

尽管早在第三次全国文物普查中这座桥就被列为云岩区不可移动文物①,但没人知道其来龙去脉,甚至不知其正名,现有公开史志和回忆录也没有发现任何有意识的相关记录。由于黔灵东路小桥身份扑朔迷离,离化龙桥又很近,有人怀疑小桥就是明弘治十年(1497)所建的最早的化龙桥②。也就是说,后世一直所称的化龙桥是将老桥夺名来命名的(这种夺名现象很常见,如新松柏山大桥便把老松柏山大桥夺名,龙洞桥亦如此)。这是值得玩味的猜测,如果真如此,黔灵东路小桥还能成为明代贵阳生活的缩影及明代建桥技艺的证据,城市文化底蕴将更加深厚。

2.2 历史的佐证

尽管在情感上我们希望黔灵东路小桥就是明代的老化龙桥,哪怕是另一座明代古桥也行。但秉着严谨治学的基本原则,还需从各方进行严格考证。由于现场并未发现任何碑刻、题记等实物,只能从目前所能搜索到的一些史志中来获取关键信息:

①明弘治年间,化龙桥是仁寿街上的一座桥③,街道具体位置和走向未载。

②嘉靖《贵州通志》载,化龙桥在渔巷铺④,街道具体位置和走向未载。

③明天启六年(1626)修建了北边的外城,外城开小东门(新东门)⑤,城墙及城门具体位置不明。

④明崇祯年间,外城的四川会馆已建⑥,具体位置不明。

⑤明末,孙可望毁外城,清顺治十六年(1659)、康熙十一年(1672)等多次复修⑦。

⑥清道光年间的化龙桥是鲜鱼巷上的一座桥,而鲜鱼巷则连接外城中心的十字口和新东门,是城东的骨干大路⑧,四川会馆(彼时叫“佑圣宫”)在化龙桥西南、贯城河西岸⑨,直接证明此时的化龙桥并非黔灵东路小桥。

⑦修于道光二十三年(1843)的《贵阳府志》第三十四卷的《贵阳外城总图》(图2)中,黔灵东路小桥开始出现在地图中,并与化龙桥并列⑩。

⑧清代外城的鲜鱼巷、四川会馆、化龙桥的相对位置历经民国延续至今,并没有发生改变k,除了近代的向知方所撰《贵阳市志》(未成稿)中语焉不详、有歧义外l,其余公开史志上均将鲜鱼巷(今黔灵东路)上的石拱桥称为“化龙桥”。尤其是《贵阳志·建置志》提到民国时期将原两孔化龙桥扩建为三孔m,以及《贵阳市城区旧桥检测与加固研究》n中的2000年黔灵东路上三孔化龙桥与黔灵东路小桥并排的珍稀场景,证实了《贵阳志·建置志》里所述的内容及化龙桥位置自清代延续至今未变的情况。

⑨老照片o中两孔化龙桥的券脸石排列规律及孔洞形状与黔灵东路小桥完全不符合。

⑩根据近代以后的地图和现在的卫星地图,化龙桥是东北—西南走向,黔灵东路小桥则是西北—东南走向,两桥间存在夹角。

2.3 论证

我们已经从以上的信息能够清晰地知道,最早至道光年间,化龙桥和黔灵东路小桥就已经是两座不同的桥了。那么,黔灵东路小桥即明代的化龙桥,黔灵东路上的化龙桥是夺名来的新桥是否成立呢?假设猜想为真,则明代化龙桥所在的仁寿街(渔巷铺)与清代延续至今的鲜鱼巷(黔灵东路)根本就是错开的—清代的鲜鱼巷比明代渔巷铺北移了十来米,新东门则北移了更多。因为从清代有详细记录以来,鲜鱼巷、新东门、四川会馆的位置都未发生过变化,鲜鱼巷一直就是连接新东门与外城中心的、东北—西南走向要道,而黔灵东路小桥则是西北—东南走向,若按如今黔灵东路小桥的延长线往东画到城墙根,自然不会与新东门相接。有没有可能明清两代外城的街道和城门位置发生过大的变化呢?这是有一定可能的,因为明末孙可望攻城,外城确实被毁过,清顺治年间经过复建。不过,被毁和被复建的是城区建筑、街道和城垣还是城垣,史无记载,复建之后街道是否发生了变化也不得而知。连《贵阳志·建置志》也只能将黔灵东路的沿革追溯到清代p。于是,寄希望于直接从明清城墙、街道变化来找证据这条线索便断掉了,因为明代的信息实在太有限,我们无法判断明清两代外城街道是变化还是延续的。不过,战乱通常只会毁坏突出地表的构筑物,街道这种铺在地表的扁平建物没有毁坏的可能性和必要性,清顺治年间重建北外城也没有理由打破明代街道的布置,新增巨大成本来另建街道、拆除房屋或房屋废墟。因此,从逻辑上来说,明清两代北外城的街道位置,极大可能没有发生变化。

鉴于明代街道资料有限,我们还可以从明代老四川会馆的位置与清代相比是否发生变化来推导出明清两代街道的位置是否变化。从道光《贵阳府志》来看,并未提到四川会馆经过移位或重建。一般来说,一个偌大的会馆整体没有任何理由地移位十几米是不太可能的,哪怕是战后重建也应为原地重建,不会为了往南挪那么一点点,而改变所有的建筑布局。因此,黔灵东路小桥很可能并非明代化龙桥。但出于严谨性,这也仅限于猜测。

此外,还有网络消息称1994年一篇署名“王伦”《化龙桥、轩辕街与新东门史话》的资料中将黔灵东路小桥称为“平桥”,提到其上有凉亭,并连接四川会馆戏台。这一描述与黑白老照片中民国改造前的化龙桥q的信息完全吻合,不过这也至多能证明,在清代这两座桥已有了区分,无法给小桥进行确切断代。

3 黔灵东路小桥美学价值探究

接受美学是20世纪60年代由姚斯(Hans Robert Jauss)和伊瑟尔(Wolfgang Iser)提出的一种同时注重文本及社会文化背景的约束性及读者的主观阐释的美学理论,并站在审美政治学及认识论的角度,主张艺术欣赏的交流性和审美对认识的提高作用,以此对读者审美反应的有效性及品质进行筛选的美学理论。接受美学在景观及文物上的运用价值巨大,能够对景观的欣赏判断进行分析研判,对开发、利用提出有效的指导。

在首先能够保证审美有效性的基础上,即假设读者对文本的观照不是像欣赏杜尚一类的现代文本(先锋艺术)r那样纯粹地做“白日梦”,而是基于文化、文本结构来进行理解,姚斯再提出了五种审美认同模式的审美反应的模型s,并以认识论的提高为基准,再分离出消极和积极的两种反应,共十种审美反应类型。我们只需要将他的审美反应理论用于古桥上,便能推导出可能产生的一些审美反应:

第一,联想式认同,适合自己扮演某种活动中的角色,游戏角色和观众没有距离,观众即游戏者的情况。积极的联想式认同是观众自由扮演角色,其能有意识地区分出角色和自己;消极的联想式认同则类似古代那种集体无意识的祭祀活动,自己耽于其中无法分离出自我。对于黔灵东路小桥,积极的联想式认同可以自由想象自己是古时候桥上的过客或是在桥北侧字库塔t焚烧字纸的祭祀祈福者,但能始终能回到现实生活以现代人的目光来审视当事人;消极的联想式认同,则将自己沉溺于古代的场景中,企图回归或复兴封建时代来抵制今天的发展。

第二,钦慕式认同,适用于比自己更崇高且难以企及的对象。积极的钦慕式认同在于它可以不断刺激自己朝某个方向去奋斗学习,消极的钦慕式认同在于以这个尽善尽美的形象和状态来让自己逃避现实或一味地模仿这种辉煌的历史。对于古桥,积极的钦慕式认同激励着我们不畏自然艰险,像过去的石匠和建筑师一样为人们在险恶的贯城河上驾起飞虹;消极的钦慕式认同则是让自己沉溺于古时候匠人精神的神话中不能自拔,逃避当下社会生活中遇到的困难,拒绝现代科技。

第三,同情式认同,适用于和自己的能力相当的悲剧形象。积极的同情式认同是将对象视作一种道德楷模刺激人们去行动,消极的同情式认同是耽于苦难之中或用其不幸来肯定落后的社会规范。对于古桥,积极的同情式认同可以使游人联想到过去贵州茶马古道上的马帮和背夫,以此来激励自己脚踏实地、不畏艰险、勇敢生活;消极的同情式认同则是将底层被剥削者的不幸归咎于他们的“不努力”“不聪明”,对他们采取罪有应得的态度。

第四,净化式认同,强调主体从悲剧或喜剧中获得心灵的解放,进行自由的道德判断。积极的净化式认同使人能够清楚地脱离事件,对其进行自由的道德判断;消极的净化式认同则耽于痛苦之中无法自拔,或对他人的滑稽弱点进行嘲笑。净化式认同与联想式认同非常近似,区别在于联想式认同强调的是对文本中人物活动的参与性,净化式认同强调对文本中人物进行道德判断。

第五,反讽式认同,针对的是需要被讽刺的对象,并用先扬后抑的手段进行否定。积极的反讽式认同让人们在这种肯定与否定的反差中思考和批判对象;消极的反讽式认同有“作者已死”“主角已死”的主观唯心主义和退变成“为了否定而否定”的先锋艺术。这种审美反应较容易出现在具有迫害性、压迫性的古代对象,如贞节牌坊、监牢、战利品、宗教建筑、祠堂等,古桥似乎不具备讽刺性,故不赘述。

作为开发和利用者,在采用文旅业态进行社区活化时,不可避免地要遇到阐释和推介的需求,可以将游人对小桥可能出现的积极性审美反应进行挖掘和放大,避免消极性反应即可。黔灵东路小桥的宣推手段可以从汉服古装打卡、古桥流水市井人家、字库烧纸祈福、茶马古道马帮等方面入手,来强化审美内涵和印象。

4 结论

明清两代街道位置发生变化的可能性不大,因此黔灵东路小桥很可能不是明代的化龙桥。不过,我们确切可知的是,自清代起,四川会馆北侧鲜鱼巷(黔灵东路)这座已经被拆掉并在今天改造成混凝土板梁的桥就已经叫化龙桥了,两座桥在清代已经出现区分,黔灵东路小桥的建造年代至少可追溯到清道光年间。其实,讨论小桥是否是最早的化龙桥并没有意义,名字只是个代号而已,每个时代都会赋予它不同的名字。最重要的问题应该是确定小桥的修建年代,这样才能通过实物照见历史、观照过去,摸清民族的发展脉络。

黔灵东路小桥美学价值潜力巨大,积极的审美理由充分,未来将打造四川巷,保存生活相关的业态和生活气息,加入当代文旅业态,通过社区活化整体提升各类环境,做成类似重庆十八梯及成都锦里、宽窄巷子一样的仿古、半仿古街巷,通过挖掘放大这座年龄至少能追溯到清代的真古桥的积极审美价值,定能为这个片区带来更加充满活力和底蕴的文化体验。

注释

①云岩区文体广播电视新闻出版(版权)局.文物典藏再现历史[M].[内部资料],2013:53.

②③赵瓒.贵州图经新志(弘治)[M].成都:西南交通大学出版社,2017:48.

④谢东山,删正.贵州通志(嘉靖)[M].贵阳:贵州人民出版社,2019(4):215.

⑤鄂尔泰,等.贵州通志(乾隆)[M].贵阳:贵州人民出版社,2019.

⑥周作楫,梦岩.贵阳府志(道光)[M].贵阳:贵州人民出版社,2005:845.

⑦周作楫,梦岩.贵阳府志(道光)[M].贵阳:贵州人民出版社,2005:727.

⑧周作楫,梦岩.贵阳府志(道光)[M].贵阳:贵州人民出版社,2005:730.

⑨周作楫,梦岩.贵阳府志(道光)[M].贵阳:贵州人民出版社,2005:726.

⑩周作楫,梦岩.中国地方志集成:贵州府县志辑(12)道光贵阳府志(一)[M].成都:巴蜀书社,2006:城郭图记4.

klmp贵阳志编纂委员会.贵阳志·建置志[M].[内部资料],[时间不详]:80,96,139.

n孙彤.贵阳市城区旧桥检测与加固研究[D].天津:天津大学,2004:8.

oq余吉华.贵阳老照片[M].贵阳:贵州人民出版社,2003:31.

rs耀斯.审美经验与文学解释学[M].顾建光,顾敬宇,张乐天,译.上海:上海译文出版社,1997:85-86,246,250-287.

t谢红生.寻迹黔灵东路[J].贵阳文史,2020(1):73.