汉画像石中的羊图像考释及其意义

2025-02-13武云鹏

摘 要:汉代是中国古代画像石艺术的鼎盛时期。江苏徐州等苏北鲁南地区是汉画像石的主要分布区之一,其中,徐州汉画像石艺术馆的藏品最具代表性。文章以先秦两汉时期的羊文化为背景,对徐州汉画像石艺术馆的羊石刻进行分门别类的考释。文章指出,这些羊图像大致可分为四类:一是与羽人组合,表达汉人崇神仙、期羽化的理想追求;二是“福德羊”图像,反映汉人避凶趋吉的文化心理;三是庖厨、宴饮、狩猎等场景中的羊形象,再现了汉代的饮食文化;四是还原自然真实的斗羊形象,折射出汉代的娱乐生活。

关键词:汉画像石;徐州墓葬;先秦两汉;羊形象

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.02.002

汉画像石是中国古代绘画和雕刻艺术相结合的实物资料,也是两汉时期最重要的历史文物。自20世纪以来,考古工作者在徐州、济宁等苏北鲁南地区陆续发掘出大量汉代画像石。在汉画像石呈现的百科全书般的图像中,羊形象的表现颇具特色。纵观汉画像石的研究领域,前人多侧重于探讨画像石的类型分期、风格源流、思想内涵等宏观问题,对羊这一具体题材的研究主要见于对山东等地出土画像石的分析,而对江苏徐州等苏北地区的羊图像关注不足。事实上,苏北鲁南在秦汉时期同属彭城国范围,山东与江苏北部的汉墓葬制度和丧葬观念存在承继性。鉴于此,笔者以徐州汉画像石艺术馆馆藏画像石为研究对象,联系先秦两汉的羊文化传统,分门别类地考释、解读其间的羊形象,进而探究这些图像所蕴含的文化意涵。

1 先秦两汉时期的羊文化

1.1 先秦两汉饲羊源流考

羊的驯化始于新石器时代,中国最早的家养绵羊出现在距今5000~5500年的甘青地区。此后,家羊经河西走廊东传,在两汉时期已然遍布关中、中原、关东等地,人工驯养绵羊主要是为获取羊毛、羊肉等资源,以满足社会物质需求。安阳殷墟曾出土过羊的骨骼,周代遗址中也发现有羊的遗存。《逸周书·世俘解》载武王克殷后“告于周庙”曰:“古朕闻文考修商人典,以斩纣身,告于天于稷。用小牲羊犬豕于百神水土、于誓社。”《左传:桓三年 尽六年》载:“民力适完,则六畜既大而滋也,皮毛无疥癣,兼备而无有所阙。”此六畜即牛、羊、马、鸡、犬、豕。资料显示,至迟在两周时期,中原地区的饲羊业已具备一定规模。《诗经》中关于牧羊的内容更是多见,“羔羊之皮,素丝五紽”(《国风·召南》);“四之日其蚤,献羔祭韭。……朋酒斯飨,曰杀羔羊”(《国风·豳风》);“谁谓尔无羊?三百维群”(《小雅·鸿雁之什》)。

1.2 两汉文献中的羊

随着生产力水平的提高和牧区的拓辟,饲羊业得到进一步发展。汉代职业牧羊人普遍地出现在人们的认知中,刘向《说苑》载:“百里奚自卖取五羊皮,伯氏牧羊以为卿大夫,则其遇秦穆公也。”司马迁《史记》中也说卫青“为侯家人,少时归其父,其父使牧羊”,《汉书·陈胜项籍传》载:“乃求楚怀王孙心民间,为人牧羊。”《史记·酷吏列传》载公孙弘劝谏汉武帝毋用酷吏宁成,认为其治民“如狼牧羊”。《汉书·卜式传》载,武帝令卜式在上林苑中牧羊,卜式“布衣草屩而牧羊”,“岁余,羊肥息。上过见其羊,善之”。卜式借机劝谏武帝:“非独羊也,治民亦犹是矣。”说明至早在西汉时,人们已经能够将羊的一些形象特征(温和、顺从、群居)与百姓联系起来,从而衍生了“治民如牧羊”的譬喻,出现了“州牧”这样的地区长官名号。汉代苏武持节北海牧羊、张骞在匈奴王庭牧羊十年等,更在后世家喻户晓。在两汉,羊几乎覆盖了饮食、祭祀、占卜、医药、礼仪、出行等诸多方面,官方文献多次提到,羊被作为宗庙祭礼与天子饮食的“太牢”“少牢”之一被供奉或食用。《礼记·玉藻》载:“天子日食少牢,朔月太牢。”“太牢”即牛、羊、豕三牲,而“少牢”则只用羊、豕。羊的器官、羊角、羊骨在汉时也已入药,《神农本草经》载,“羊蹄味苦,寒”“羚羊角味咸,温”。另据吴江等考证,羊是秦汉时羌族的图腾和宗教信仰,西戎诸羌均有用羊骨占卜的习俗,《名医别录》甚至说“羖羊角”能“辟恶鬼虎狼,止惊悸”,因而羊除了温和、驯化、供人宰杀使用的一面,其形象在流行“造神”的西汉民间生活中也投下一抹神秘的色彩。

2 苏北鲁南地区汉画像石中羊形象的分布特征

2.1 苏北鲁南地区汉画像石出土概况

苏北鲁南地区是我国汉画像石的主要分布区之一。20世纪50年代以来,考古工作者在该区域内发掘出土了大量优质汉画像石。其中尤以江苏徐州地区出土最为集中,东汉时期的画像石墓葬在徐州、邳州、沛县、铜山等地广泛分布。据不完全统计,目前江苏北部共发现汉代画像石300余块。其年代上至西汉中晚期,下至东汉末年,跨越近300年。苏北画像石与毗邻的山东南部如济宁、临沂等地区极为相似,反映了汉代“彭城国”内部地域文化的一体性。出土的汉画像石中,羊的形象常与神仙、祥瑞等主题结合,体现了当时的神仙思想和升仙观念。

2.2 徐州汉画像石艺术馆馆藏情况

作为专门收藏、研究汉画像石的专题性博物馆,徐州汉画像石艺术馆在苏北地区具有突出的代表性。据统计,全馆共收藏汉画像石1600余块,数量之多、品类之丰,在江苏乃至全国均属罕见。其中,有多件作品以羊为题材或以羊为背景。这批羊石雕形态丰富,或圆雕,或浮雕,或阴线刻,或阳线刻,技法灵活多样;内容涉及升仙、祭祀、生产、狩猎等诸多领域,体现了汉代民众生活的多个方面,堪称汉代羊题材画像石的典型代表。

3 从馆藏汉画像石分类解读羊图像

3.1 与“羽人”组合的崇神升仙意义

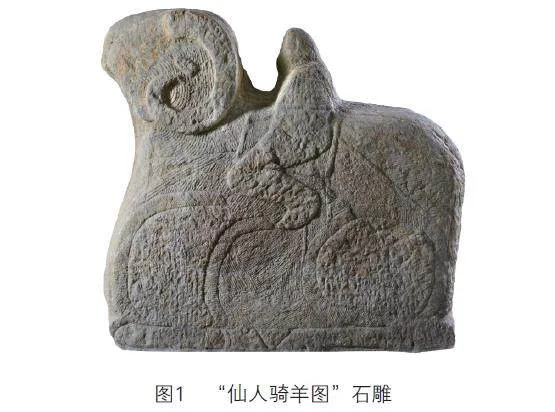

徐州汉画像石艺术馆所藏这件东汉时期的“仙人骑羊图”石雕(图1),以其独特的艺术构思和精湛的雕刻技艺,生动再现了汉代流行的神仙崇拜和升仙观念。该石为圆雕,纵145厘米、横135厘米、厚48厘米,整件作品采用高浮雕手法,雕刻者将跪卧之羊置于画面下方,作为整个画面的基座。将健硕矫健的羊体刻画得细致入微,昂首挺胸、双目炯炯前视,羊角下垂作半螺旋状盘曲,既符合羊角的自然形态,又与羊体线条相得益彰,造型栩栩如生。羊背之上雕琢了一位鲜明的臂翅合一的羽人形象。汉画像石中,一些仙人以羽化形象示人,最典型的特征即肩(背)生双翼。在当时的神话系统中,牛、羊、马往往被视为通灵的坐骑,仙人可乘之飞升。如《列仙传》载:“葛由者,羌人也。……一旦骑羊入蜀……追之者不复还,皆得仙道。”又说魏国人修羊公死后“床上化为白羊”。东汉后,民间“乘羊”似乎和乘牛车一样,成为一种优雅的士族风习,如《世说新语》载卫玠“少时乘白羊车于洛阳”,市人纷纷惊呼“谁家璧人”。神话传说与现实生活交相影响,遂促成了汉代丧葬艺术中“仙人骑羊”图像的大量出现。以羽人乘骑神羊为题材的画像石在汉代墓葬中并不鲜见,如陕北绥德汉画像石墓的墓门上有六格图像,其中亦有一组羽人乘羊的图像,姿态与“仙人骑羊图”极为相似。由此可见,“仙人骑羊”这一图像在汉代具有相当的普遍性,反映了彼时先民对神仙世界、升仙得道的共同心理诉求。

3.2 “福德羊”与避凶趋吉的追求

所谓“福德羊”,即寓意福泽、德庇的吉祥之羊。纵观汉代的文物资料、文献记载,不难发现羊作为吉祥物而广受欢迎的文化现象。如汉瓦当、铜器铭文中屡见“大吉羊”字样,《说文》亦直言“羊,祥也”,可见先秦两汉时期,羊的形象已与禳福祈吉的内涵密不可分。徐州汉画像石艺术馆馆藏有一件东汉彭城相缪宇墓出土的“福德羊”石刻(图2),该石以精美的阴线刻手法,在墓室的后室墓门一侧,与麒麟图并排而刻,雕刻者以极其传神写实的手法,刻画出两只健硕的公羊形象,造型完全符合羊的解剖结构,甚至有一定的透视手法。汉代人笃信羊通“阳”,《释名》即言“羊,阳也”,羊形象有“旭日东升”“泰来否去”的象征意味,在缪宇这位高级官员的陵寝中,镌刻一只朝气蓬勃的“福德羊”,其意不言而喻。不少秦汉时期的墓葬中有羊出现,表明彼时的巫觋文化已开始将羊视为驱邪避凶的神物,《太平御览·兽部十四》引《杂五行书》曰:“悬羊头门上,除盗贼。”如徐州汉画像石艺术馆馆藏的另一件“羊头”浮雕(图3),则以高超的雕刻手法,鲜活再现了一个栩栩如生的羊头形象,该石纵40厘米、横170厘米、厚31厘米,羊首之大可想而知,无疑为墓门增添了庄严肃穆的气氛。趋吉的“阳羊”观念移植到墓葬语境中,一方面寄托了生者对逝者的美好祝愿,期望亡灵能借助“阳气”被超度、转世;另一方面则体现出中国传统“事死如事生”的独特生死观,不希望死者死后被盗贼打扰。

3.3 庖厨宴饮图与力士图中的饮食对象

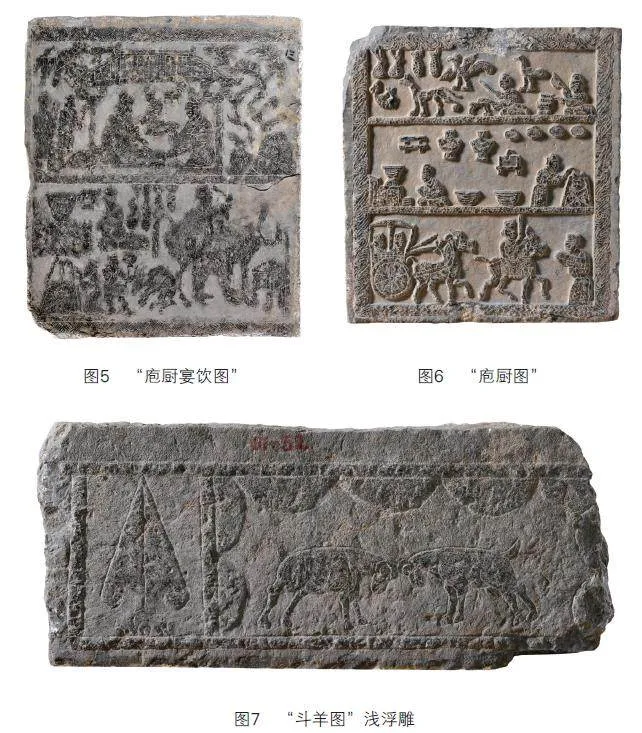

徐州地区出土的三件东汉画像石—铜山洪楼祠堂出土的“力士图”(图4),纵63厘米、横232厘米、厚42厘米;铜山苗山汉墓出土的“庖厨宴饮图”(图5),纵106厘米、横95厘米、厚10厘米;铜山汉王乡东沿村出土的“庖厨图”(图6),纵78厘米、横70厘米、厚25厘米,均以生动传神的艺术手法,再现了汉代民众日常生活的诸多情状。其中,羊作为重要的食物原料,在画面构图中占据了相当的比重。“力士图”取材于汉代流行的竞技娱乐题材,通过七位力士不同技艺的演绎,塑造出健硕刚毅的男性形象,第六位勇士怀抱一只体态丰盈的羔羊,与第七位勇士所抱的美酒并列而置,显然是作为角逐的奖赏。这一细节无疑生动反映出羊在汉人膳食结构中的独特地位。自先秦开始,羊肉便是贵族宴会、祭祀活动的标配,成为宴飨待客、犒赏有功的上等食材。《礼记》载:“公食下大夫十六豆,有牛炙、羊炙及芥酱鱼脍。”可见当时羊肉已与鱼、豕等肉品并列,颇受欢迎。与“力士图”相比,“庖厨宴饮图”和“庖厨图”则以更为直观的视角,呈现了羊肉从宰制到食用的完整过程。在“庖厨宴饮图”下层的厨房场景中,屠夫正在宰杀一只体态丰满的公羊,结合上层宴饮场景中的山珍海味,可以推断这只羊很可能就是将要端上宴席的美味佳肴。而“庖厨图”画面中初始一人在火炉旁专心煽火、翻弄的动作惟妙惟肖,不仅说明了烧烤是当时主要的烹饪方式,也侧面印证了羊肉备受青睐的饮食现实。

3.4 还原自然真实的斗羊形象

徐州汉画像石艺术馆馆藏东汉时期的“斗羊图”浅浮雕(图7),纵43厘米、横100厘米、厚10厘米,以简洁质朴的艺术语言,生动再现了汉代民间的一种“斗羊”习俗。画面构图疏朗有致,一株常青树枝繁叶茂,两只健硕的公羊正在树旁激烈角斗,石匠对两只斗羊的对峙形态捕捉入微,它们四蹄稳扎、角额紧紧相抵、肌肉紧绷,剑拔弩张。先秦时人们就已关注到羊有抵角的习性,如《周易》载:“羝羊触藩,羸其角。”两汉以后人们对羊抵角相斗的情形观察得更为细致,西晋文学家潘尼在《恶道赋》中道:“狗肘还句,羊角互戾,菟窟连投。”在两晋时经常辗转南北的僧人笔下,一些半译半撰的佛教典籍中亦可见这种独特的生物观察,如法显《摩诃僧祇律》:“道由旷野,经放牧处,见二羝羊当道共斗。”同时,斗羊可能作为一种社会娱乐活动,一直持续到魏晋南北朝不衰,后秦竺佛念《出曜经》曰:“或合会彼此由致斗讼,犹如世人好喜斗羊斗鸡。”虽然斗羊在两汉的具体发展规模于正史不详,但羊的饲养在汉时的苏北地区当颇为普遍,唐宋以后斗羊活动也逐渐风靡华北、关中,时至今日,鲁南、苏北等地亦有被称为牴羊的民间斗羊习俗,或可溯源于此。

4 结语

通过对徐州汉画像石艺术馆馆藏羊图像的细致考释和深入解读,可以看出这些图像不仅在艺术表现手法上独具匠心,而且从文化内涵上折射出汉代先民丰富多元的物质生活和精神世界。这些羊图像之所以能够承载如此丰富的文化内涵,其根源在于羊形象在先秦两汉时期已形成了颇具规模的文化积淀。它们或表达了汉人对神仙世界的向往,或寄托了生者对逝者的祝愿,或再现了汉代的饮食风俗,或还原了民间盛行的娱乐活动,从不同侧面勾勒出一幅汉代社会生活的多维画卷。

参考文献

[1]刘丹.汉画像中羊形象的审美研究[J].开封大学学报,2012,26(1):7-10.

[2]吴江.山东汉画像石中的羊形象研究[D].兰州:西北师范大学,2019.

[3]宋维建.羊在汉画像石上的多重含义[J].科技视界,2016(8):286.

[4]李重蓉.为什么平平无奇的羊能够成为神兽?[EB/OL].(2021-04-06)[2024-07-13].http://big5.china.com.cn/gate/big5/creativity.china.com.cn/2021-04/06/content_41521806.htm.