优质高职教育资源下沉县域中职学校:价值、堵点与推进路径

2025-02-09唐瑗彬窦以霞

摘 要 县域中等职业教育与乡村经济社会发展紧密联系,是赋能乡村振兴的重要抓手,受限于县域资源条件与经济环境,县域中职学校面临优质教育资源短缺的突出问题。推动优质高职教育资源下沉县域中职学校是破解县域中职学校资源相对匮乏的关键举措,具有重要的时代价值。基于利益相关者理论,“资源下沉”政策推行存在动力不足、统筹不足、条件不足三个现实堵点。基于“理论层面—程序层面—交易层面”运作机理,“资源下沉”政策的推进路径是:通过构建核心利益共同体,激发核心动力;制定顶层战略规划,完善政策统筹设计;优化合作运行机制,落实条件保障;推动“资源下沉”政策落实,服务县域经济社会发展。

关键词 资源下沉;利益相关者理论;县域中职学校;优质高职;教育资源

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)04-0066-07

一、问题提出

“郡县治,天下安”(《史记》),县域自古以来在我国经济发展与社会治理中都处于承上启下、连接城乡的重要基础地位。习近平总书记长期以来高度重视县域发展与治理,他指出,“县一级是发展经济、保障民生、维护稳定、促进国家长治久安的重要基础”[1],对县域治理作出了包括发展县域经济、抓好“三农”工作、用好人才第一资源、做好基层组织建设、培养高素质县委书记队伍等一系列重要论述,为县域治理现代化指明前进方向和实现路径[2]。“职业教育与经济社会发展紧密相连”[3],县域发展离不开县域职业教育的重要支撑。2005年,国务院印发的《关于大力发展职业教育的决定》明确提出,“每个县(市、区)都要重点办好一所起骨干示范作用的职教中心(中等职业学校)”[4]。2019年,国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》再次明确指出要“建好办好一批县域职教中心”[5]。

在构建现代职业教育体系的进程中,县域中职学校由于资源分布不均衡、经济发展不充分、保障体系不健全等背景条件,面临资源短缺、经费来源单一、产教融合程度低等突出问题[6]。县域中职教育资源包括县域中职学校在教育过程中所需的教师队伍、管理人员、生源等人力资源,教育教学设备、校企合作资源、实训基地设施等物力资源,教育教学经费、补贴等财力资源,以及先进的职业教育管理理念等无形教育资源,这些优质教育资源匮乏严重制约了县域中职学校的高质量发展。2024年7月28日,国务院印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》中指出,推动优质高等职业教育资源下沉县域中职学校、合作开展一体化办学[7];2025年1月19日,中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》再次指出,推动有条件地区将高等职业教育资源下沉到市县,为县域中职学校破解优质职教资源缺失的难题提供了政策指引。基于此,明确优质高职教育资源下沉县域中职学校的时代价值,梳理优质高职教育资源下沉县域中职学校的现实堵点,探索优质高职教育资源下沉县域中职学校的推进路径,对县域中职学校现代化治理具有重要的理论价值和现实意义。

二、优质高职教育资源下沉县域中职学校的时代价值

(一)推进职业教育公平,实现城乡融合的重要抓手

城乡融合发展对于推进社会主义现代化建设、优化城乡产业结构与空间布局、实现共同富裕、促进社会公平与和谐等方面都具有重要意义。长期以来,受制于城乡经济发展差距、城乡资源配置差距、城乡区位条件差异等因素,城乡之间的互惠互利效应难以实现。教育公平是城乡融合至关重要的一个方面,在共同富裕的目标下,教育公平将有效推动城乡融合发展[8],而要实现教育公平,就是要将城市和乡村作为一个有机体,促进城乡教育资源的均衡配置,促进优质教育资源的共享与利用。

人才是城乡融合发展中最活跃、创新能力最强的要素[9],是促进城乡间要素双向流动的第一资源。与经济社会发展紧密联系的职业教育成为培养城乡融合发展人才的摇篮,县域中职学校肩负着培育乡村人才,带动农村弱势群体就业创业的重任。当前职业教育的人才供给与城乡融合的人才需求之间存在较大间隙[10],为提升县域中职学校的人才培养质量,必须解决县域中职学校职教资源短缺的根本难题。优质高职教育资源下沉县域中职学校,是职业教育资源城乡融合、促进县域中职学校实现教育公平的重要举措。运用政策工具推动城乡间职业教育资源适度均衡,建立城乡中高职教育共同体,不断缩小城乡间差距,是在全民富裕、全面富裕愿景下的职业教育资源整合,是兼顾效率与公平的价值旨归[11]。以优质高职教育资源下沉为抓手,有利于推进城乡职业教育公平,促进城乡人才流动,优化城乡人才结构,进而助推城乡融合发展。

(二)巩固脱贫攻坚成果,实现乡村振兴的关键途径

2021年,中共中央、国务院印发的《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》提出,要加强脱贫地区职业院校基础能力建设[12],乡村振兴的关键在于乡村人才振兴,县域职业教育是乡村人才振兴的重要引擎。2022年新修订施行的《中华人民共和国职业教育法》明确提出,“支持举办面向农村的职业教育,培养高素质乡村振兴人才”[13]。2023年中共中央、国务院印发的《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中指出,要“大力发展面向乡村振兴的职业教育,深化产教融合和校企合作”[14],为职业教育助力乡村振兴指明了方向。面对乡村振兴人才需求,县域中职学校应发挥乡土资源地域优势,以国家“三农”需求为导向,培养助力乡村振兴的本土人才,解决乡村振兴人才短缺困境,为乡村振兴源源不断地提供具有创新能力的高素质新型职业农民。

优质高职教育资源下沉为县域中职学校助力乡村振兴的实现创造了机遇。一是优质高职教育资源的下沉改善了县域中职学校的办学条件,打通了县域中职学生的升学通道,增加了县域中职学生的就业机会,可有效提升县域中职学生的招生吸引力,吸引更多本土生源,培育本土人才,提升县域居民以及农村人民的素质水平,进而阻断贫困的代际传递。二是优质高职资源的下沉有利于提升县域中职学校的社会服务水平,培训提升农民职业技能,促进农村弱势群体、失地农民、农村务工人员等的再就业和创业,提升乡村农民幸福感。三是优质高职教育资源下沉为乡村经济发展注入了新动力,专业人才的引进、科研能力的提升、产教融合的不断深化等,能够推动乡村行业产业发展,实现县域中职学校有效服务于乡村经济发展,进一步刺激就业需求,形成乡村人口就业的良性循环。

(三)打造县域中职特色,实现内涵发展的重要手段

目前,我国已基本实现了每个县至少有一所中职学校,职业教育服务区域经济社会发展的作用更加凸显[15],形成了覆盖广泛的县域中职教育培训体系,基本形成了“政府统筹、共同参与、教育牵头、部门协作、分工负责”的农村人才培养工作机制,这是我国长期重视发展县域中职教育、农村职业教育的重要成果[16]。但我国县域中职在人才培养上却面临着质量不高、数量不足、不能满足县域企业用工需求等问题,且在落后地区尤为突出,县域人才流失严重,普遍流向劳动力价值更高的地区[17]。针对县域中职教育存在的办学规模大而不强、办学定位不适配、办学条件缺口大等问题,深化内涵建设已成为县域中职学校发展的重要课题。

优质高职教育资源下沉能有效助力县域中职学校的内涵发展。一是优质高职与县域中职的联动有利于落实中高职一体化贯通培养,打通县域中职学生的成长通道,形成“就业与升学并重”的县域中职教育培养特色,培养既具有就业能力,又具备升学优势的县域中职生。二是优质高职资源共享有利于县域中职学校补齐资源短板,结合县域特色,发挥县域资源优势,发展符合县域产业发展需求的特色职教,形成具有示范引领作用的县域特色中职学校和品牌专业。三是对城乡中高职教育资源的统筹有利于优化县域中职学校布局,通过转型、合并、撤销、托管、职教集团或企业办学等措施,整合“空、小、散、弱”的县域中职学校及专业,引领建设或集中培育发展县域特色专业及县域示范中职学校,形成少而精、优质而有特色的县域中等职业教育格局,提升县域中职学校的吸引力与竞争力。

三、优质高职教育资源下沉县域中职学校的现实堵点

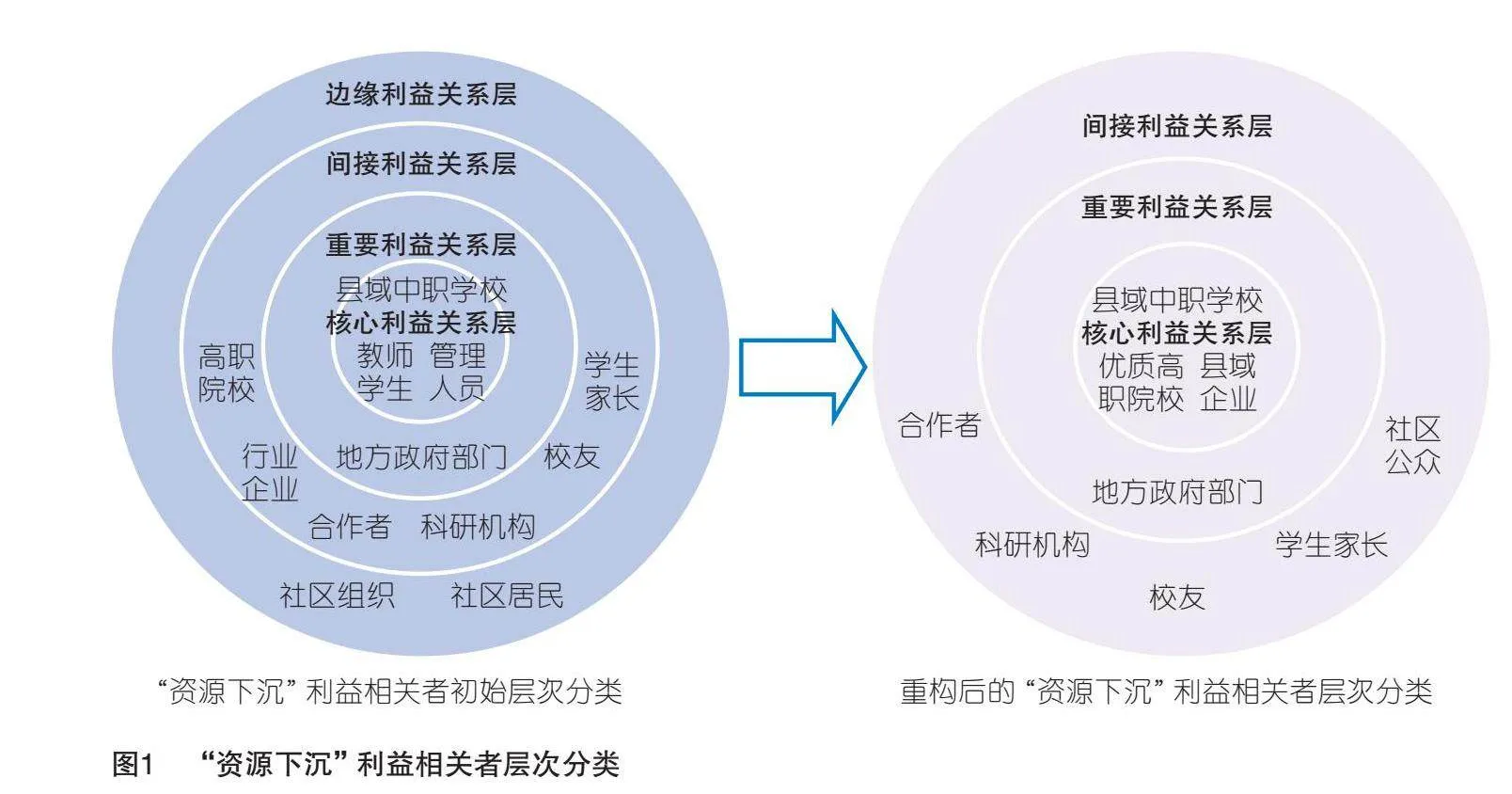

职业院校是一个典型的利益相关者组织,在运行中无法由某一个体或群体独立行使控制权,教师、学生、管理者、政府、行业、企业、家长、社区等都是能够影响这一组织运营的利益相关者,各利益相关者的积极参与是实现职业院校组织目标的重要保障。利益相关者理论的代表人物弗里曼将利益相关者界定为“能够影响组织目标的实现,或者在组织运行过程中影响到的一切个体或群体”[18]。在教育研究领域,李福华根据利益相关者与大学的密切程度,把大学的利益相关者分为核心利益相关者、重要利益相关者、间接利益相关者和边缘利益相关者四个层次[19]。参照上述分类方法,在优质高职教育资源下沉县域中职学校过程中,第一层次是核心利益相关者,包括县域中职学校的教师、学生和管理人员,他们是优质高职教育资源下沉中受益最多的一类利益相关者,通过参与制订或完成县域中职发展目标、战略规划等,实现自身利益最大化。第二层次是重要利益相关者,主要为政府部门,他们是职业教育经费的主要提供者,也是职业教育政策的主要制定者,通过发挥政府效能,实现人才资本积累与产业经济发展。第三层次是间接利益相关者,主要为高职院校、行业企业、合作者、校友、家长等,他们享受县域中职发展的间接成果。第四层次是边缘利益相关者,主要为当地社区及社会公众等,他们以观察者的身份见证与传播优质高职教育资源下沉县域中职学校的过程,并享受这一举措给当地社区带来的各种利益。基于上述利益相关者层次梳理,优质高职教育资源下沉县域中职学校的现实堵点主要集中在三个方面。

(一)优质高职利益层次较低,资源下沉动力不足

近年来国家不断出台相关政策以促进中高职衔接、中高职一体化培养,完善现代职业教育体系建设,然而,“中职热、高职冷”的现象在中高职人才培养合作中较为普遍,在五年制长学制培养中更为突出[20]。如何改变这一现象,实现优质高职院校与县域中职学校的双向奔赴,是优质高职教育资源下沉中的重要课题。

利益是人类活动的基本准则,也是社会关系产生及稳定发展的根本,寻求共同利益最大化、互利共存是行动体中不同利益相关者合作的动力之源[21]。在利益相关者圈层中,优质高职院校仅处于间接利益相关者层次,其资源下沉的主要利益仅来源于县域中职学校的毕业生生源,资源下沉有利于提高其招收的中职毕业生的生源质量。然而,高职院校的生源类型较为多样化,包括中职生源、普高生源、退役军人生源、现代学徒制生源、留学生生源、五年一贯制生源[22]和成人生源等。其中,由于中职毕业生质量及高职院校升本计划等原因,优质高职院校招收中职毕业生意愿不高,中职毕业生在高职生源中的总体占比偏低[23]。面对低层次的相关利益,优质高职在资源下沉政策推行中的动力难免不足。一项关于高职院校赋能乡村振兴的调研显示,在47所受访校中,多数高职院校表示没有主动意愿与县域中职学校开展专业共建[24],如何增强优质高职院校与县域中职学校间的利益链接,提升优质高职院校主动下沉教育资源的内生动力,成为“资源下沉”推行的关键。

(二)县域中职发展定位不明,资源下沉统筹不足

县域中职学校是县域经济社会发展的重要支撑和推动力,为县域发展提供强大的人才支持,为县域产业提供创新发展动力,为县域社区提供多元社会服务。然而,随着“升学导向”的浪潮和县域“去工业化”发展模式的影响,县域中职学校的职业教育特色定位、服务于县域的区域定位、培养职教人才的能力定位都面临着严峻挑战。第一,在职业教育特色定位方面,县域中职学校普遍出现由职业教育传统的“以就业为导向”向“以升学为导向”转变,培养学生升入高职、本科成为县域中职学校的主要任务。研究表明,“中职教育已全面高考化”[25],升学已成为县域中职学校吸引生源的关键,也成为县域中职学校学生的主要毕业去向。第二,在服务于县域的区域定位方面,县域中职学校服务县域社会经济发展成效严重不足。在专业建设上,追逐城市热点专业,面向县域的涉农专业、家政养老等专业较少,如广西的45所农村职业学校中,设置农业相关专业的学校只占20%[26]。在招生生源上,对于农村留守农民、返乡农民工的非传统生源关注较少[27]。在社会服务上,有研究表明,中职教师社会服务能力一般[28],社会服务项目效果不佳。第三,在培养职教人才能力定位方面,受生源质量、师资力量、教学设备、实训条件、产业资源等掣肘,县域中职学生培养质量无法满足企业需要[29],县域中职学校关键办学能力有待提高。尽管国家对县域中职发展定位作出了明确指示,但仍存在统筹规划措施不足的问题。在职教特色定位方面,导向转向升学为主后,工作岗位与中等职业教育人才培养的直接联系弱化,职业教育的类型特征极易消匿;在区域定位方面,鼓励县域中职学校开设涉农、养老、家政等民生紧缺专业,但缺乏对县域中职学校基于各县域特色进行专业申报、专业整合的统筹规划,对区域非传统生源通道、社会服务等缺乏有力的支持政策;在能力定位方面,缺乏基于不同县域情况开展针对县域中职学校关键办学能力的分层评价指标体系、能力发展目标体系的建设。由于县域中职发展定位不明,优质高职教育资源下沉政策推行过程中,何种教育资源下沉、资源下沉何处、以何种方式下沉、如何利用资源等问题都较难明确。

(三)城乡企业发展差距较大,资源下沉条件不足

深化产教融合、校企双向赋能一直是职业院校提升人才培养质量、创新人才培养模式的关键,也是职业院校提升办学质量的重要抓手和有效路径。产教融合发展水平与区域经济水平、产业发展水平有着极为密切的关系,优质高职院校凭借其区位地域优势、产业园区资源以及长期的探索实践,取得了一定的产教融合成果,校企合作成效明显。而县域中职学校所在的区位,由于地域、资金、设备、技术、人才、管理模式等限制,县域产业发展相对落后,多数县域经济和产业的拳头产品缺乏、品牌影响力不足,竞争力薄弱[30],形成产业层次低、总体规模小、服务功能弱,缺乏特色产业、高新技术产业和战略新兴产业发展滞后等县域产业结构[31],县域职业教育面临产教融合程度低的突出问题。

落后的产业经济发展现状限制了县域中职产教融合发展水平,优质高职教育资源下沉县域中职的产业资源条件不足。一方面,优质高职企业资源与县域中职企业资源发展水平差距较大,难以实现城乡企业间的联动,同时,城市企业用人单位对中职毕业生质量评价不高,一项对全国中等职业教育满意度的调查显示,企业雇主对中职毕业生质量感知评价分仅为67.2[32],县域中职无法按照优质高职通过向企业输送高素质人才换取优质企业资源的路径发展,城市高水平企业资源难以直接下沉县域中职。另一方面,县域落后的产业发展水平表明县域企业对创新技术的依赖性不强,且由于长期以来县域中职定位与当地产业或企业需求适配度不高,县域职教人才培养与县域企业人才需求吻合度较低,导致县域企业参与职业教育的意愿不强。此外,职业教育毕业生更倾向于就近就业,具有较强的返乡意愿[33]。然而现实情况却是由于县域产业基础较为薄弱,县域就业机会空间有限,难以充分吸纳县域职校生就业,普遍出现县域职校学生逃离县域,到城市就业的现象,因而县域职校往往舍近求远,向发达城市寻求校企合作。因而,在“资源下沉”政策推行中,面对城市高水平企业资源下沉不畅、县域企业参与职业教育意愿不强、县域中职联系县域企业热情不高的现状,如何推动产业资源下沉,成为促进县域中职高质量发展的关键。

四、优质高职教育资源下沉县域中职学校的推进路径

弗里曼认为,组织管理者须根据各利益相关者的特征与权益,协调组织内各方关系,包括理性、程序、交易三个层面,以促进组织内各方行动,维护组织内各方利益均衡[34]。基于此,根据上述优质高职教育资源下沉县域中职学校的利益相关者分析及现实堵点梳理,探索资源下沉中基于“理性—程序—交易”运作机理的推进路径。

(一)理性层面:建立核心利益共同体,激发资源下沉核心动力

理性层面关注回答谁是利益相关者,他们的“利益”是什么,主要任务是对“资源下沉”中各利益相关者的识别与分类。在优质高职、县域中职、县域企业各利益相关者深度参与的目标指引下,优质高职教育资源下沉县域中职学校的利益相关者关系建立须进行三点考量。一是识别帮扶结对对象。在优质高职、县域中职、县域企业的结对帮扶关系与合作关系识别与分类中,受相关主体能力匹配度、相关主体利益兼容度以及相关主体合作意愿度三方面因素影响。优质高职院校与县域中职学校之间的办学能力差距、办学优势与办学特色吻合度、中高职与企业间的利益兼容度与满足对方利益诉求的能力、中高职与企业联合联动的积极性程度等因素,都应被作为能否合作的考察指标。一般而言,合作的高职院校办学能力越强、企业技术及规模越大,职业教育资源越优质,若与县域中职能力差距过大,会制约结对合作意愿;而共同利益相关度越高,合作意愿越强的高职和企业,其与县域中职合作稳定性越强。因此要优先寻求能力较强但差距不大、彼此利益互补或一致、合作意愿强的中高职院校与企业,确定中高职与企业的合作优先顺序,为“资源下沉”打下基础。二是扩大各相关者利益契合点。现有的利益相关者层次中,优质高职与企业作为间接利益相关者层次成员,其核心利益未被激发,“资源下沉”的主动性难以被调动。优质中职毕业生源、就业型高素质人才、企业技术发展、企业声誉提升是高职院校、企业与县域中职在资源下沉中的利益交集点。要扩大相关主体利益契合点,需对准优质高职在贯通式招生、人才培养质量、双高计划、县域乡村特色资源等方面的核心利益诉求予以激励,通过制定相关政策、资源分配机制,激发优质高职在资源下沉中生源、声誉、科研、师资、教学条件等的需求;对准企业在高素质人才供给、技术更新、效益提升、金融支持等方面的核心利益诉求予以激活,以政策惠企为外在推动力激发企业参与职业教育的积极性,企业自身也需强化社会服务责任,形成长远战略发展眼光,育人同时创造收益增长、人才精准匹配、技术迭代更新,以内在拉动力驱动企业参与职业教育的主动性。县域中职需增强自身使命感,强化助力县域产业经济发展的责任感,抓住资源下沉机遇,加快发展,反哺高职与企业。通过增强优质高职、先进企业与县域中职之间的利益链接,为“资源下沉”提供动力。三是更新组织内利益相关者层次。优质高职、县域中职、县域企业须成为“资源下沉”中的核心利益相关者层次,才能最大程度激发三方的内生动力。优先选择利益高度契合的结对帮扶对象,共同研讨商定最大化满足各方利益的合作模式,建立核心利益共同体,为“资源下沉”提供持续动力。此外,更好发挥县域中职学校的社会服务功能,提升社区民众的幸福感与认同感,转边缘利益相关者为间接利益相关者,整体更新组织内利益相关者层次,见图1。

(二)程序层面:制定顶层战略规划,完善资源下沉政策统筹

程序层面着重于分析战略目标如何体现利益相关者的利益,以及利益相关者的行为如何影响企业目标的实现,主要任务是对“资源下沉”进行整体战略规划,制定组织内各利益相关者的行动指南。在“资源下沉”过程中,科学完善的配套政策是满足各方利益诉求、实现各方互利共赢的重要保障。优质高职教育资源主要包括人力教育资源、物力教育资源、财力教育资源以及教育理念、管理理念等无形教育资源,各类资源的有效下沉离不开政策组合拳的有力支撑,需要相关政府尤其是地方政府制定有力的扶持政策,构建完善的激励措施,提供充足的配套资金,营造良好的优质高职、县域中职、县域企业合作共荣氛围。第一,在人力资源建设方面,统筹师资、生源、企业人才需求,制订与优质高职院校高水平教师下沉县域中职学校,县域中职学校骨干教师上流入优质高职院校交流学习,城市先进企业技术管理骨干进入优质高职院校,优质高职院校高水平“双师型”教师下沉县域企业,县域企业技术能手进入县域中职学校兼职等人才流动相关的薪酬补贴、岗位晋升、职称评聘、住房补助、子女入学、家属就业等福利激励与保障政策,并配套相应的青年教师帮扶、教师培育成果、企业服务效益等方面的业绩考核方案;优化优质高职院校生源结构,拓宽县域中职学校招生通道,加强县域企业人才需求保障,在优质高职招生、县域中职本土生源招生、县域企业人才招聘等方面,制订中高职贯通式招生、拓宽县域中职校招生通道、县域企业订单式员工培养等相关政策,综合考虑各方人才需求。第二,在物力资源建设方面,制订与优质高职校设施设备资源下沉县域中职校、与县域中职学校联合办学、在县域开办中职分校,城市先进企业与优质高职校共建实训基地、在县域开设分厂分公司,县域企业与县域中职校共建实训基地等相关的设施设备投入、公共设施建设、土地优先划拨等相关政策,缓释各方硬件压力。第三,在财力资源建设方面,在增强政府财政保障的同时,激发民间投资活力。制订与优质高职院校帮扶县域中职学校相关的财政补贴政策,制订与县域企业投资县域中职办学、建设产业学院、实训基地,县域中职学校开设校办工厂,城市先进企业开设县域分公司等相关的财政补贴、税收减免、金融支持、政府采购政策,刺激各方经济活力。第四,在无形资源建设方面,开展县域中职学校校风建设、县域特色企业文化氛围、优质高职教育管理理念渗透效果等评比评价、评优评先、资助奖励等相关政策措施,完善教育督导、教育评估等相关监管政策。通过构筑县域为主、市域统筹的多元政策组合,综合运用各类政策工具,保障“资源下沉”稳步推进。

(三)交易层面:优化合作运行机制,落实资源下沉条件保障

交易层面涉及到建立利益相关者的业务联系,建立与维护良好的业务关系,确保长期可持续发展,主要任务是对“资源下沉”各利益相关者的利益协调,兼顾各方需求,形成合力。根据矛盾论抓住主要矛盾和矛盾主要方面的核心思想,重点优化核心利益相关者圈层的合作运行机制。一是明确县域中职学校定位,统筹县域中职学校专业建设,打造县域中职学校的地方特色、乡村特色。建立县域中职学校专业建设审批与统筹机制,限制追逐热点盲目开设专业,专业设置要对接县域产业需求,重点扶持涉农、家政养老等民生紧缺专业,统筹整合县域特色专业群,保障办学资源集约利用。此外,针对乡村人才大量外流的困境,县域中职教育还应注重嵌合区域优秀传统文化,将民族特色与乡村特色要素融入教育教学中,培养县域中职学生的乡土情怀,树立建设家乡的理想与热情。二是形成中高职贯通培养机制,分层次、连续性、系统地开展中高职人才培养工作,解决中高职衔接不畅难题,打通升学进阶“绿色通道”,贯通培养就业能力,满足升学与就业双重需要。优质高职基于县域产业,在县域开设中职分校,是解决中高职贯通、优质资源下沉的有效途径。如江浙部分发达地区通过在县域创办分校、采用“县校合作”等模式,将优质高职教育通向县域[35]。此外,引进企业加入成为贯通培养主体,形成中企高一体化培养模式,逐步实现高技能人才本土化贯通培养。三是要建立县域产教联合体。以政府为主导,以县域产业园区为依托,以园区管委会及科研机构为支撑,以优质高职、县域中职、县域企业为核心主体,承担培养人才、创新创业、促进县域产业经济高质量发展等功能。其中,优质高职院校作为人才培养的引领者,充分利用自身的教育资源、科研资源,为县域中职校培养优质人才提供培养方案、为县域企业技术革新与经营管理提供技术服务等全方位指导;县域中职学校作为人才培养主体,立足县域行业企业需求,开展职前、职中、职后一体化人才培育服务,为优质高职院校及县域企业输送优质生源及技术技能人才;县域企业作为人才培养的牵引者,深度参与县域中职人才培养,联动上下游相关企业,形成县域产业链条,为县域职业教育提供项目载体、场地、技术等支持。通过优质高职院校、县域中职、县域企业共同开展人才培养方案制订、教材开发、课程建设、教学设计、教学实施与评估各环节,促进县域职教可持续发展。通过优质高职技术资源的引进,与县域中职、企业实施共建现代化实训基地,兼顾学生培养与企业生产职能,共建现代产业学院,推行现代学徒制,实现招生招工、双师培养、实训基地建设一体化;引进先进企业担任县域产业链“链主”,共建现代产业技能实训中心,促进企业技术更新迭代,引领产业转型升级。通过联合高职在产业园区建立县域中职学校,有效建立中高职与县域企业互惠共赢的合作机制。通过优化各核心利益相关者运行机制,使各核心利益相关者建立长期稳定的合作关系,不断提高组织内相关主体合作效率,持续落实“资源下沉”,更好地服务县域社会经济发展。

参 考 文 献

[1]习近平谈治国理政:第二卷[G].北京:外文出版社,2017:140.

[2]许宝健.习近平关于县域治理的重要论述及其实践基础[J].行政管理改革,2022(8):4-13.

[3]新华社.习近平向世界职业技术教育发展大会致贺信[N].人民日报,2022-08-20(1).

[4]国务院.关于大力发展职业教育的决定[Z].国发[2005]35号,2005-10-28.

[5]国务院.关于印发国家职业教育改革实施方案的通知[Z].国发[2019]4号,2019-01-24.

[6]牟向伟,李开文.我国县域职业学校投入产出效率评价研究——以广西三类典型县域的调查为例[J].教育与职业,2024(13):44-51.

[7]国务院.深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划[Z].国发[2024]17号,2024-07-28.

[8]陈志钢,茅锐,张云飞.城乡融合发展与共同富裕:内涵、国际经验与实现路径[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2022(7):68-78.

[9]李莹.在城乡融合发展中全面推进乡村振兴:核心任务、突出问题与关键举措[J].河南社会科学,2024(6):85-92.

[10]陈景红,李国权.职业教育赋能县域城乡融合发展:逻辑理路、现实梗阻与实践路向[J].职业技术教育,2024(25):67-73.

[11]吴桂彬.共同富裕背景下职业教育发展:价值、困境和策略[J].职业技术教育,2022(13):31-36.

[12]国务院.关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见[Z].国发[2021]10号,2021-03-22.

[13]全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国职业教育法[Z].北京:中华人民共和国全国人民代表大会常务委员,2022-04-20.

[14]国务院.关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见[Z].北京:中华人民共和国国务院,2023-01-02.

[15]胡浩,王鹏,徐壮.促进教育公平 提升教育质量——“中国这十年”系列主题新闻发布会聚焦新时代教育改革发展成效[EB/OL].(2022-09-10)[2025-01-08].http://m.news.cn/2022-09/10/c_1128992004.htm.

[16][35]单莹,唐智彬.乡村振兴背景下县域职业教育高质量发展:定位、难题与策略[J].教育发展研究,2023(Z1):56-64.

[17]岑华锋.中西部县域职业教育学生职业适应能力提升研究[J].教育与职业,2024(14):105-112.

[18][34]弗里曼.战略管理——利益相关者方法[M].王彦华,梁豪,译.上海:上海译文出版社,2006:16.

[19]李福华.利益相关者理论与大学管理体制创新[J].教育研究,2007(7):36-39.

[20]张红,徐梦佳.中高职一体化人才培养的现实分析与可行方向——以浙江省电子商务专业(3+3)为例[J].中国职业技术教育,2023(34):76-84+95.

[21]贾旻,王慧泽,陈晓煜.人类命运共同体视域下国际终身教育的理念转向与体系构建[J].教育与职业,2024(16):73-81.

[22]伊中莹.技术赋能视野下高职院校课程思政高质量发展对策探究[J].职业技术教育,2023(32):43-47.

[23]戴成林,赵晓清.中考普职分流:何以定分止争[J].河北师范大学学报(教育科学版),2024(3):88-96.

[24]杨莉娟,谭福河.职业院校赋能农村职业教育高质量发展的内涵、困境及破解路径[J].教育与职业,2023(14):85-90.

[25]田志磊.中职学生谁在升学?调查显示:65%中职生进入高等院校[N].中国青年报,2022-04-11.

[26]邱金林,韦家旭.乡村振兴背景下农村职业教育的困境与转型[J].教育与职业,2021(16):85-89.

[27]马建富,谭宝仪,邹心鋆,等.农村职业教育发展历史回溯与未来指向——从“十三五”到“十四五”[J].中国职业技术教育,2022(12):21-31.

[28]牟向伟,刘雪,唐瑗彬.中职学校加工制造类专业教师一体化教学胜任力现状与提升策略——基于对广西30所中职学校的调查[J].职业技术教育, 2021(8):48-54.

[29]王君妍,祁占勇.政策网络视域下县域中职教育发展困境及突破——以陕西省F县为例[J].中国职业技术教育,2021(2):72-79.

[30]杜志雄.坚持城乡融合,推动县域经济高质量发展[J].农业经济与管理,2022(6):1-4.

[31]章卫东,平静.以产业振兴推进县域经济发展[J].人民论坛,2023(24):105-107.

[32]欧阳俊,卜涛.雇主对中职学生用工满意度:成就、问题与建议——基于全国中等职业教育满意度调查及评测[J].中国职业技术教育,2021(1):14-21.

[33]张德文,许金波.高职院校职业素养教育的价值诉求、现实困境与路径选择——以无锡南洋职业技术学院为例[J].职业技术教育,2020(2):71-75.

Promoting High-quality Vocational Education Resources to Share to County-level Vocational Schools:

Value, Obstacles and Promotion Paths

Tang Yuanbin, Dou Yixia

Abstract" County-level secondary vocational education is closely linked to rural socio-economic development and is an important lever for empowering rural revitalization. Due to the limited resources and economic environment in the county, county-level secondary vocational schools face a prominent problem of shortage of high-quality educational resources. Promoting the high-quality vocational education resources of higher vocational education share to county-level secondary vocational schools is a key measure to solve the relative scarcity of resources in county-level vocational schools and has important contemporary value. Based on stakeholder theory, the “resources sharing” policy faces three practical bottlenecks: insufficient motivation, inadequate coordination, and lack of enabling conditions. Therefore, a policy promotion path for “resources sharing” from the “theoretical level, procedural level, transactional level” was proposed: stimulate core driving forces by building a core interest community, formulate top-level strategic planning, improve policy coordination design, optimize cooperation operation mechanisms, and ensure the implementation of conditions, promote the implementation of “resources sharing” policy, and serve the social and economic development of the county.

Key words" resources sharing; stakeholder theory; county-level secondary vocational schools; high-quality vocational education; educational resources

Author" Tang Yuanbin, associate researcher of Vocational and Technical Teachers’ College of" Guangxi Normal University (Guilin 541004); Dou Yixia, master candidate of Vocational and Technical Teachers’ College of Guangxi Normal University, lecturer of Guangxi Economic Vocational College