系统观视域下产教融合政策协同的运行机理和实践路向

2025-02-09许世建徐榕霞郑琼鸽

摘 要 产教融合是现代职业教育的基本特征,促进我国职业教育产教融合政策协同、提升政策效能是深化产教融合的客观要求。职业教育产教融合政策协同是一个涵盖多领域、多部门的复杂系统工程。基于系统观,构建了职业教育产教融合政策协同结构,包括政策主体、客体和运行三个子系统模块。这一结构的运行机理为,通过跨界综合协作、平衡利益关注、多维动态调整、内外环境适配,促进政策要素、子系统联合发力,兼顾各主体合理利益及需求,形成对产教异质同频认识,达到政策系统协同的最佳状态。基于此,建议进一步强化协同意识,关注多元主体诉求,重视主体平等互商,整合多方领域资源,加大政策工具供给,完善政策效能保障,以从整体上提升职业教育产教融合政策协同能力。

关键词 系统观;产教融合;政策协同;运行机理

中图分类号 G717 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)04-0045-07

习近平总书记在全国教育大会上明确指出,要坚持和运用系统观念,正确处理建设教育强国中的重大关系,构建职普融通、产教融合的职业教育体系,这为推进新时代职业教育高质量发展提供了方向指引。近年来,国家层面出台了《关于深化产教融合的若干意见》《国家职业教育改革实施方案》《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等系列政策文件推动职业教育产教融合发展。产教融合作为现代职业教育的基本特征,已经成为深化职业教育改革、加快构建现代职业教育体系、提高技术技能型人才培养质量的关键之举。随着新技术演进加剧、产业快速变革,高端化、智能化、绿色化发展深化,“产”与“教”不断纵深跨界融合,政府部门行政管理事权边界延伸,事权内容趋于复杂化、交叉化,同时由于长期以来体制机制等桎梏,产教融合政策主管部门职能边界不清、运行不畅,信息统筹不够、共享不足,以致产教融合政策跨界协同难以落地,政策效能消减,产教合而不融、被动结合问题普遍存在,已成为学术界和实践界广泛关注的热点议题。

当前,有关职业教育产教融合政策体系研究主要集中于政策脉络梳理和政策主体行为效果等单维度、单向度分析,或定性分析发达国家产教融合政策经验与借鉴[1][2],鲜见对产教融合政策体系中各子系统协同运行原理的研究,缺乏探索和发现政策现象、政策行为之间的规律性因果关联。职业教育的跨界性,决定了产教融合政策体系是一个包括发改、教育、财政、人力资源和社会保障等多政策主体,以及行业、企业、学校、社会公众等多政策客体,纵向横向多维交错政策运行的复杂系统,亟须以系统思维探究政策内部结构、运行机理和制度创新。本文基于协同学理论,以我国职业教育产教融合政策为研究对象,推演产教融合政策协同内涵,探析产教融合政策复杂系统结构蕴含和协同运行机理,并提出提升产教融合政策协同的实践路向。

一、职业教育产教融合政策协同的系统结构

职业教育产教融合政策作为一个开放的生态系统,其协同的本质是政府职能部门共同解决“产”与“教”这一跨界问题,推动各政策之间的整合协同,即发改、教育、财政、人力资源和社会保障等有关产教融合主管部门,通过协商、沟通、整合等方式,使教育链、人才链、创新链、产业链实现产教融合政策系统内部要素之间以及子系统之间的协同,表现为政策制定主体通过政策制定—实施—效果作用于政策客体的动态过程[3]。基于此,本文将职业教育产教融合政策体系解构为政策主体子系统、政策客体子系统和政策运行子系统三个模块。职业教育产教融合政策系统结构见图1。

图1 职业教育产教融合政策系统结构

(一)政策生成复杂:产教融合政策主体子系统构成

政策主体子系统是由各种政策行为者,特别是各类政策主体相互作用所构成的系统。职业教育产教融合政策主体子系统可解构为三个子系统:一是产教融合政策制定主体,位于整个政策系统的核心地位,也称“决策中枢”,由拥有法定决策权的高层组织组成,基本功能包括确认政策问题、明确政策目标、组织政策设计、决定政策方案等。我国职业教育产教融合国家层面政策主体包括中共中央、全国人大、国务院、中央宣传部、共青团中央、国家发改委、教育部、人力资源社会保障部、财政部等50余家中央国家部委、群众团体和行业企业单位,即全国超过80%的国家部委参与制定过职业教育产教融合有关政策。二是产教融合政策执行主体,负责将政策内容转化为政策效果,由政策执行组织及其人员,特别是行政机关和政府公务人员组成。基本功能包括产教融合政策方案的实施前准备、有效实施、分析和总结执行情况等。如教育部等部门印发《职业学校学生实习管理规定》,要求各地教育行政部门加强与有关部门的沟通协调,共同制定落实工作方案,细化对实习单位接收学生实习的激励政策,明确部门联合监管的方式和分工。三是产教融合间接主体,主要由虽不拥有合法的强制权力,但能够参与或介入到产教融合政策过程中,并产生一定影响的政策间接主体所构成,基本功能是通过利益表达影响产教融合政策制定,影响并改变政策环境,填补政策主体力量所无法到达的空间。如《职业教育法》修订过程中,教育部职业教育发展中心等智库机构,以及各行业学者通过网上、书面、座谈等多种方式深度参与,共同推动法律文本的研制和落实[4]。

(二)利益攸关多元:产教融合政策客体子系统构成

政策客体子系统即政策客体组成的系统,由产教融合政策利益攸关方围绕利益关系相互作用形成,是一个既包括政策所要改变的状态、直接作用的人和事,又包括政策所要调节利益的立体结构。职业教育产教融合政策客体子系统可解构为三个子系统:一是产教融合政策作用对象系统,主要包括与职业教育产教融合政策直接相关的职业学校、行业企业、社会团体、家长学生等多元主体。近年来,随着产教融合的纵深推进,产教融合政策更加关注行业企业参与职业教育办学的内生动力和积极性。二是产教融合政策实施目的系统,包括宏观上教育与产业的融合、中观上学校与企业的合作、微观上教学与生产的结合,形成以教促产、以产助教、产学合作的局面。三是产教融合政策利益协调系统,在整个教育体系中,职业教育与经济社会发展联系最为紧密、与就业和民生关系最为直接,产教融合政策体现经济价值与社会价值、学校关注与企业关注、政府效能与社会福祉等多方利益的平衡和协调,通过法规、规划、意见等形式对产教融合活动进行规范,激励多元政策作用对象对政策的贯彻执行和增值创新。我国职业教育产教融合政策文本中,多频次出现“教育”“职业”“企业”等关键词,政策主题根据产教融合发展形势变化,呈现明显的关键词聚类性,从早期关注“教育”与“就业”,逐渐演变为更多关注“行业”与“企业”,政策目标从服务学校逐步向服务产业和社会区域结构扩展。如中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》所勾勒出的“一体两翼”现代职业教育体系,就是产教融合政策作用对象系统为实现各自目标而结成的利益共同体,在这个利益共同体中,职业学校和企业深度合作、紧密结合,优势互补、共同发展,职业学校发展为企业创造和提供更加丰富的价值,实现利益最大化,企业发展也为职业学校创造更大的生存发展空间,实现价值最大化。

(三)政策运行闭环:产教融合政策运行子系统构成

从政策时间逻辑看,职业教育产教融合政策运行子系统涵盖政策运行全流程,具体可解构为五个子系统:一是产教融合政策制定系统,即从发现问题到政策方案出台的一系列功能活动,包括建立议程、界定问题、设计方案、预测结果、比较和抉择方案以及方案的合法化等环节。二是产教融合政策执行系统,即政策方案付诸实践、解决实际政策问题的过程,也就是将政策理想变为政策现实的过程,包括组织和物质准备、政策分解、政策宣传、政策实验以及指挥、沟通、协调等功能环节。三是产教融合政策评估系统,即依据一定的标准和程序,判断某项政策的效果、效益以及优劣,并分析该政策取得成功或者导致失败的原因。四是产教融合政策监控系统,即为达到政策方案的预期目标,对政策过程尤其是执行阶段的监控,以保证政策的权威性和严肃性,包括监督、控制和调整等功能活动环节。五是产教融合政策终结系统,即在政策实施并加以评估后,采取措施予以结束的过程或行为。如一段时间以来,一些单位和个人受利益驱动,组织职业学校学生违规实习的问题,为规范行为、适应发展,在深入调研基础上,2021年教育部联合工业和信息化部等7部门修订了《职业学校学生实习管理规定》,2016年教育部等5部门联合印发的《职业学校学生实习管理规定》同时废止。规定颁布后,教育部联合各政策主体加强宣传引导,分批开展政策培训,要求各地制定工作方案,实习管理协同机制,加强过程监控,开展专项排查、重点抽查。调查结果显示,政策实施后,职业学校学生实习有关问题得到有效解决,学生和家长更加认可岗位实习对就业和自我发展的作用[5]。

二、职业教育产教融合政策协同的运行机理

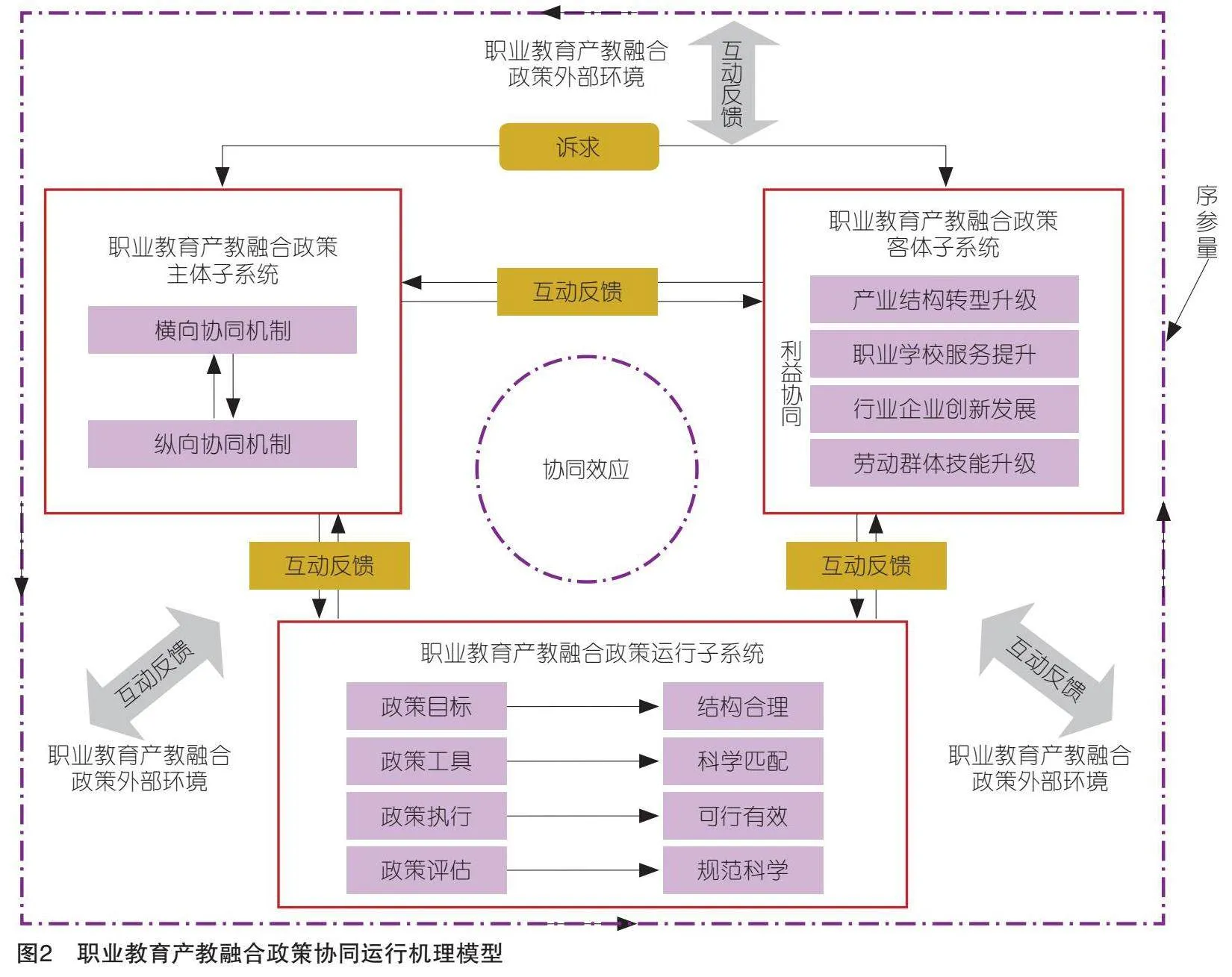

运行机理是系统结构要素、子系统为实现某一特定功能,在一定环境下相互联系、相互作用的规则和原理[6]。从系统结构解析,产教融合政策系统各子系统内部要素之间、子系统之间以及系统与外部环境之间互动反馈,促使政策系统产生恰当的序参量,主导各子系统、要素的有序运行和功能互补,形成“1+1gt;2”的政策协同合力效应。借鉴已有研究成果[7],通过各子系统的要素管理,构建我国职业教育产教融合政策协同运行机理模型,见图2。

(一)跨界综合协作:产教融合政策主体子系统协同

现代治理理论主张主体协同从纵向、横向和综合三个维度协调整合资源,让系统要素在各尽其责中相互协调配合。一是在横向协同维度,政府内部机构通过建立横向协同机制,教育部门与产业经济、人力资源、科技创新、财税金融等横向决策主体间进行诉求沟通、资源整合、行动协同,最终达到横向政策制定主体系统的协同匹配。如各级职业教育工作部(厅)际联席会议组织部门和单位之间相互协作,分享权力、信息、资源,全面有效掌握产业、企业、职业学校的差异化诉求,在有关产教融合政策研制和执行等环节达成权责明晰、事半功倍的效果,不断健全产教融合办学体制机制。二是在纵向协同维度,“国家—省(自治区、直辖市)—市—县(区)”各垂直产教融合政策主体部门建立纵向协同机制,通过完善沟通和激励机制等梯度落实宏观政策,以确保政策效果与决策部门预期一致。在现有行政体制下,各产教融合政策主体基本归属本级政府管辖,纵向协同主要涉及组织架构梳理,加强上下级系统目标、部门目标、岗位目标的纵向一致,强调指标的纵向分解,即上下级之间的沟通与协同。三是在综合协同补充连接纵向和横向协同关系中的节点,纵向协同提供组织框架和合作基础,横向协同打通部门间隔,综合协同则在纵向和横向协同基础上,进一步提高产教融合组织灵活性和应变能力。如“一体两翼”现代职业教育体系架构中,“国家—改革试点省份—市域产教联合体(行业产教融合共同体)”产教融合政策综合协同机制,加大对上级职业教育产教融合政策的落实力度,及时根据国家宏观战略因地制宜,制定并实施本地区、本学校、本系统的政策执行方案,形成“以地域为经、以行业为纬”的产教融合现代治理网络。

(二)平衡利益关注:产教融合政策客体子系统协同

政策客体是政策效能的受众和承载者,也是政策的需求者,其内在诉求即为政策主体制定或执行政策方案、规划的行为导向。产教融合政策客体子系统协同是产业、行业企业、职业学校、劳动群体等政策作用对象在互动协作中准确理解产教价值取向,尊重各方利益诉求,实现产教融合政策实施目的。一是在产业利益关注维度,产教融合突破了教育与经济的单一利益关注,贯通科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力之间的联系,有效集聚各方创新要素,提升科技创新能力,助力科技自立自强,从而促进产业结构转型升级,助力现代化产业体系建设。二是在行业企业利益关注维度,通过加强合作沟通,提高企业对产教融合政策的认知和参与意识,发挥企业在职业教育办学中的主体作用,使企业能够根据自身特点和需求,选择适合的参与方式,建立长期稳定的合作关系,培养高素养技术技能型人才,以人才储备推动创新发展和战略转型。三是在职业学校利益关注维度,促进和引导职业学校树立服务观念和意识,实现专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、学历证书与职业资格证书对接、职业教育与终身学习对接,通过向社会提供满意的教育服务“产品”来赢得认可和支持,打破职业教育内部循环和身份固化问题。四是在社会群体利益关注维度,通过产学研深度融合,组织知名专家、业界精英和优秀教师,基于工作岗位的技术技能要求,设计教育过程、制定教育标准或培训方案,在紧缺行业、新兴产业中,组织知名专家、业界精英和优秀教师,及时把新方法、新技术、新工艺、新标准引入教育教学实践,打造核心课程、优质教材、教师团队、实践项目,以满足紧缺行业、新兴产业对劳动者技能的新要求,提升社会的群体就业创业能力,解决结构性就业矛盾。

(三)多维动态调整:产教融合政策运行子系统协同

产教融合政策运行子系统协同,涉及政策全流程中目标设定、工具运用、过程执行、效果评估等基本环节要素的协调与统一,为政策可持续运行提供科学有效支撑。一是在政策目标协同维度,改变强调“产”或“教”单向度“量”的政策目标,替代为产教互动互融“质”的政策目标,具体在“以教促产”端口配置增强职业教育适应性的政策目标,助推产业布局优化与技术提升;在“以产助教”端口配置提高人才培养供需匹配度的政策目标,引导产业需求更好融入学校人才培养全过程;在“产学合作”端口配置高价值产教深度融合开发和创新的政策目标,实现协同育人与经济社会发展的互动。二是在政策工具协同维度,政策目标的实现需要配置协同的政策工具,通过完善“金融+财政+土地”产教融合政策工具组合,重塑多元主体联合办学治理结构,以技术技能为融汇点,紧密联结“科技—教育—人才—产业”链条[8]。三是在政策执行协同维度,各政策主体制定政策落地措施,以解决产教矛盾为目的,抓住产教问题解决的最佳时机,加强对各级政府有关部门关于产教融合政策协同计划实施和责任引导,明晰部门职责归属,公开权责清单和问责机制,避免政策执行“协同失灵”。四是政策评估协同,政策评价目的在于精确评定某项社会政策或计划的具体方案是否达到预期效果,一般分为确定政策目标和预期效果、测量实际效果、成本—效益分析等步骤。明确产教融合政策牵头部门与参与部门的职权分工,规范制定工作考核责任机制,组织有关部门制定各环节统一评估标准,保证在政策执行过程中始终围绕国家顶层设计的政策目标,避免过度关注部门利益,凸显产教融合政策体系与其他政策之间相互协同的政策绩效[9]。

(四)内外环境适配:产教融合政策子系统外部协同

系统理论认为,外部条件虽然间接作用影响系统组织,但这些间接作用变量因素将最终决定着系统组织的长远发展,职业教育产教融合政策协同也不例外。一方面,产教融合政策主体子系统、客体子系统、运行子系统之间进行资源和能量的互动与反馈,实现政策体系的整体协同运行。其中,政策主体子系统通过互动沟通了解现代产业结构调整和技术变革,行业企业新形势、新技术、新岗位更迭,以及职业学校高质量发展,社会成员全面发展、终身学习对产教融合的诉求,通过整合政策资源,确立合理的产教融合政策目标,优化配置政策工具,最后对政策是否达到预期目标开展评价,为制订、修正或选择产教融合政策提供可靠的依据;政策运行子系统按照政策主体制定的目标,通过政策执行满足行业企业、学校、广大公众等政策客体的利益诉求,政策客体通过反馈将利益诉求传回政策主体。另一方面,随着职业教育产教融合与政治、经济、社会和文化发展等各个领域、各个环节联系越来越紧密,产教融合政策体系内部协同性和外部环境复杂性的关联程度日益强化。面对错综复杂的外部环境,政策主体系统在制定相关政策时会采取与之适应的手段,构建科学合理的产教融合政策运行系统。与此同时,随着政策主体系统对于职业教育作用与发展模式认识的不断深入,出台与产教融合相配套的政策法规,进一步完善职业教育产教融合政策环境,为职业教育产教融合、校企合作指明方向、提供保障。

三、职业教育产教融合政策协同的实践路向

产教融合政策协同的理想状态是各政策要素、子系统联合发力,兼顾各主体合理利益及需求,实现信息、技术、知识、物资等有限产教资源有效利用,避免政策间的外部性,实现政策系统的整体协同运行。在实践层面,强化协同意识形成,关注多元主体诉求,通过机制完善和资源整合,理顺系统内外关系,加强政策效能保障体系,优化系统外部环境是重要突破方向。

(一)强化协同意识形成,推进政策主客体深度合作

政策协同的前提是政策主体必须拥有共同接受的基本理念,通过建立科学的利益驱动机制,把外在的强制变为内在的动力,促进各类政策制定和实施的目标协同。一是强化职能部门协作意识,跳出“产”或“教”单向度的“隧道视野”思维定式,关注“融”,抑制部门本位主义,树立“整体观”“大局观”,加强“服务”观念,既考虑产教融合政策实施对本部门的影响,也要考虑产教融合政策与其他部门政策的配合。二是加强宏观统筹指导,重视政策目标体系建设,兼顾工具理性和价值理性,平衡多方利益,确立协同育人的主要目标,强化教育链、人才链、创新链、产业链的交互协同性,强化综合性政策的运用,优化产教融合“四链协同”多元育人调控机制,为协同育人提供宏观指导。同时,构建内部组织协同机制,发挥协同育人的牵引性和撬动性,均衡协同推进各政策目标的全面达成。三是产教融合牵头部门要会同有关部门围绕产业链上下游分布、分工与关联逻辑,创新组织形态,优化制度设计,建立专业与产业发展协同联动机制、快速反应机制,将职业教育与行业进步、产业转型、区域发展融合在一起,深度对接产业链、强力支撑创新链、有效赋能人才链、更好融通资金链,推动形成与市场发展需求更加精准匹配、与现代产业结构更加紧密契合的合作机制。四是加强企业主导的产学研深度融合,强化目标导向,以职业院校专业建设情况为依托,关注职业教育助力国家战略情况,把职业教育产教融合作为办好人民满意的教育的重要途径,引导职业院校主动作为,与产业结合、与地方和政府政策结合、与社会区域结构结合、与个人终身学习结合,提升人才链在固链、强链、补链、延链匹配度。

(二)健全协同体制机制,加强政策主体平等互商

协同的本质是认识同一性与行动统一性,产教融合政策协同的前提是畅通各元素、各子系统间的沟通机制,加强信息传递反馈,从政策合作、政策协调到政策整合。一是加强政策主体横向协调机制,破除职能部门体制机制障碍,配置政策协同的“权力清单”,降低政策运行交易成本。建议进一步发挥各级职业教育工作部(厅)际联席会议的统筹协调作用,统筹考虑设置专门的产教融合管理部门,协调督促国家层面政策的制定与实施,尤其要明确教育与人力资源社会保障部门有关职业教育行政职责范围,共商产教融合政策整体目标、方向、原则、标准和分工。二是加强政策主体纵向协调机制,强化政策制定部门、管理部门在产教融合中的核心地位,适度集权与谨慎放权相结合,自上而下配置事权原则。中央政府主要负责拟订政策、标准、规范等宏观调控,地方政府在贯彻中央政策的基础上制定适合本辖区的实施细则,同时完善阶段性动态评价,通过纵向激励、横向重组、量化考核等方式,协调和调动各方参与产教融合政策的意愿和积极性,提高政策实施过程的透明度。三是完善互动反馈机制,在国家产教融合有关政策研制过程中,要广泛吸收政策执行组织及人员的实际工作经验和意见,提高非政策制定主体参与政策制定的组织化程度,使各类主体有组织地发表意见、提出建议、协商,以此影响政府决策过程,在政策制定主体与政策执行主体、政策间接主体之间建立平等的话语机制,如加快公共参与制度建设,逐步建立健全产教融合政策的政府行政承诺制度、听证制度、信息查询咨询制度。同时建立操作性强、多元化的监督制度,积极引入外部监督机制,不断健全职业教育产教融合监督考察评价机制,以路线图、任务书、时间表等方式,细化和明确责任落实,确保产教融合政策供给的稳定性、公平性、有效性和持续性。

(三)关注多元主体诉求,加大政策工具供给力度

产教融合政策协同需持续关注行业企业等政策客体需求,加大政策工具的供给力度和各类政策工具的均衡配置。一是明确产教融合主体在不同领域、不同环节的“融合”标准。各级政府将产教融合纳入经济社会发展规划,与促进就业创业和推动发展方式转变、产业结构调整、技术优化升级等整体部署、统筹实施,形成职业教育和产业发展统筹融合、良性互动的发展格局。二是地方政府要加大政策供给和资金投入力度,开辟政府财政经费进入企业办学的渠道,或者政府按照一定比例返还城市教育费附加,资助企业办学。职业学校、行业企业加大对推进职业教育产教融合的投入力度,如职业学校要建设高水平的能力实践中心、学校工厂等,企业要加大投入,参与职业学校教材编写、课程建设等具体工作。三是以新修订职教法为依据,推进落实“金融+财政+土地”的组合式激励等相关支持政策。明确各政策工具实施的边界,协调统一各政策工具,规避“政策打架”,如对参与企业在税前扣除、教育费附加征收、人才招聘和培训等方面设计特殊优惠政策,减免项目融资担保费用,优先支持项目用地,在产教融合型企业等项目遴选中予以倾斜等。重视集群效应,调动各界人士积极性,以项目为主导深化产教融合发展,形成良好的社会舆论氛围,如通过建设沟通平台的形式,加强全国各地产教融合项目信息的传播与交流。

(四)整合多方领域资源,完善政策效能保障体系

产教融合政策各要素、子系统之间联合发力,兼顾合理利益及关切,争取各主体间利益最大化,统筹推进各政策目标的实现。一是修正产教融合中过度干预缺陷,建立边界清晰的产权制度,明确利益分配、约束监督和退出机制,完善产教融合管理问责机制,明晰工作协同的失职责任和连带责任界定。平衡教育公益性和产业营利性异质定位的关系,尊重企业的利益与价值,体现合理补偿成本原则,在激励企业积极性的同时兼顾教育公益性。如允许混改产业学院项目(专业)上浮一定比例学费。营利性产业学院除学费及财政资金外,经教育、财政等主管部门专项审计后在办学3年后可以进行股东利益分配,但分配前需提出不少于50%的利润作为办学经费。二是提高产教融合的后期服务,强化相关机构在政策制定与实施过程中的责任意识,采取联合行文、联席会议等方式激发其参与政策商讨制定的积极性,深化不同机构间的协同合作,落实各机构责任,明确责任主体和相关部门,加强各方资源的深度开发与利用,形成“主要机构牵头、相关机构积极配合、多方机构参与献策”的机制。三是构建产教融合政策协同PDCA循环(即计划、执行、检查和处理)质量保障体系,明确职能部门的产教融合协同实施计划及协同责任,减少共同事权或新增事权争夺与推诿的隐患,以责任清单、权力清单配置为基础,通过内部评估、社会评估的参与,实施问责机制、强化对政策协同运行的过程监控、结果管理和后果追责,通过“以评促建”等产教融合政策协同调整机制不断调适产教融合政策协同质量[10]。

(五)优化系统外部环境,推进职业教育体系建设

政策制定与实施不仅受环境影响,也反作用于环境。产教融合政策系统依据外界环境的变更,使得系统在环境的变化中及时进行适应、更新,通过自主发展不断完善,同时也对环境产生正反馈,从而推进职业教育高质量发展。一是通过完善影响产教融合政策系统的制度、经济、社会、技术和文化等外部环境,创设和谐统一的协同环境,实现产教融合政策系统内部与外部环境各因素的认识同一性与行动统一性,推动政策内核系统自组织的生成与发展,从而使整个职业教育产教融合政策系统形成一个有序的结构与状态,最大程度达到预期政策协同效应。二是产教融合政策主动融入大环境中,既要从办学角度注重融合的过程,更要从终端来进行考虑,职业教育为产业发展提供人才支撑,通过深化产教融合开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势,统筹推进职普融通、产教融合、科教融汇,将教育融入经济社会改革发展的大环境、大系统之中,重塑开放、融合、包容的教育生态,形成“教育发达—科技进步—经济振兴”良性闭环[11]。三是协同职业教育外部政策,由于职业教育产教融合与外部政策的密切关联性,在相关主管部门出台产业、经济、就业、教育等重大政策时应综合考虑对各方面尤其是对职业教育发展可能带来的影响,加强对政策的整体性规划,以及职业教育产教融合政策与其他政策之间的协调,充分发挥政策协同优势,增强改革的系统性、整体性和协同性,营造职业教育发展的良好环境,统筹推进现代职业教育体系建设改革。

参 考 文 献

[1]祁占勇,王羽菲.改革开放40年来我国职业教育产教融合政策的变迁与展望[J].中国高教研究,2018(5):40-45+76.

[2]Trampusch C. Employers, the state and the politics of institutional change: Vocational education and training in Austria, Germany and Switzerland[J]. European Journal of Political Research, 2010, 49(4):545-573.

[3]杨晨,王杰玉.系统视角下知识产权政策协同机理研究[J].科技进步与对策,2016(2):114-118.

[4]邢晖.《职业教育法》修订历程回顾与《职业教育法修订草案(征求意见稿)》分析[J].中国职业技术教育,2020(10):5-13.

[5]郑琼鸽,许世建,夏光蔚,等.职业学校实习学生和家长的政策知情现状分析——基于全国28805名学生和19564位家长的调查研究[J].中国职业技术教育,2023(5):56-62.

[6]门超,周旺.职业教育产教融合的机理、表征、症结及策略[J].教育与职业,2023(3):45-51.

[7]洪伟达,马海群.我国开放政府数据政策协同机理研究[J].情报科学,2020(5):126-131.

[8]曾令奇.科教融汇视域下职业教育发展的新范式[J].职业技术教育,2023(13):12-18.

[9]杨晨,王杰玉.系统视角下知识产权政策协同机理研究[J].科技进步与对策,2016(2):114-118.

[10]杨晨,阮静娴.区域知识产权政策协同及协同运行机制研究[J].科技管理研究,2017(16):177-183.

[11]王占仁.教育、科技和人才统筹发展视阈下“创业带动就业”总体战略新认识[J].中国大学生就业,2022(21):10-16.

The Operational Mechanisms and Practical Directions of Policy Synergy of Industry-education Integration

from the Perspective of System View

Xu Shijian, Xu Rongxia, Zheng Qiongge

Abstract" The integration of industry and education is a basic feature of modern vocational education. Promoting policy synergy and enhancing policy effectiveness in the integration of industry and education in China’s vocational education is an objective requirement for deepening the integration of industry and education. The policy synergy of industry-education integration is a complex system project covering multiple fields and sectors. Based on the system perspective, a policy synergy structure for industry-education integration in vocational education has been constructed, which includes three subsystem modules: policy subject, object, and operation. The realization mechanism is to promote the joint efforts of policy elements and subsystems through cross-boundary comprehensive cooperation, balanced interests concerns, multi-dimensional dynamic adjustment, and adaptation to the internal and external environment. This takes into account the reasonable interests and needs of all subjects, forms a homogeneous understanding of industry-education differences, and achieves the optimal state of policy system synergy. Based on this, it is recommended to further strengthen the synergy awareness, pay attention to the demands of multiple subjects, attach importance to equal consultation among subjects, integrate resources from multiple fields, increase the supply of policy tools, and improve the guarantee of policy effectiveness.

Key words" systematic view; industry-education integration; policy synergy; operational mechanisms

Author" Xu Shijian, researcher of Hangzhou Vocational and Technical College (Hangzhou 310018); Zheng Qiongge, associate researcherof Ningbo Polytechnic

Corresponding author" Xu Rongxia, lecturer of Hangzhou Vocational and Technical College (Hangzhou 310018)