教育强国建设背景下高职院校国际化评价指标体系构建

2025-02-09李佐吴雪萍

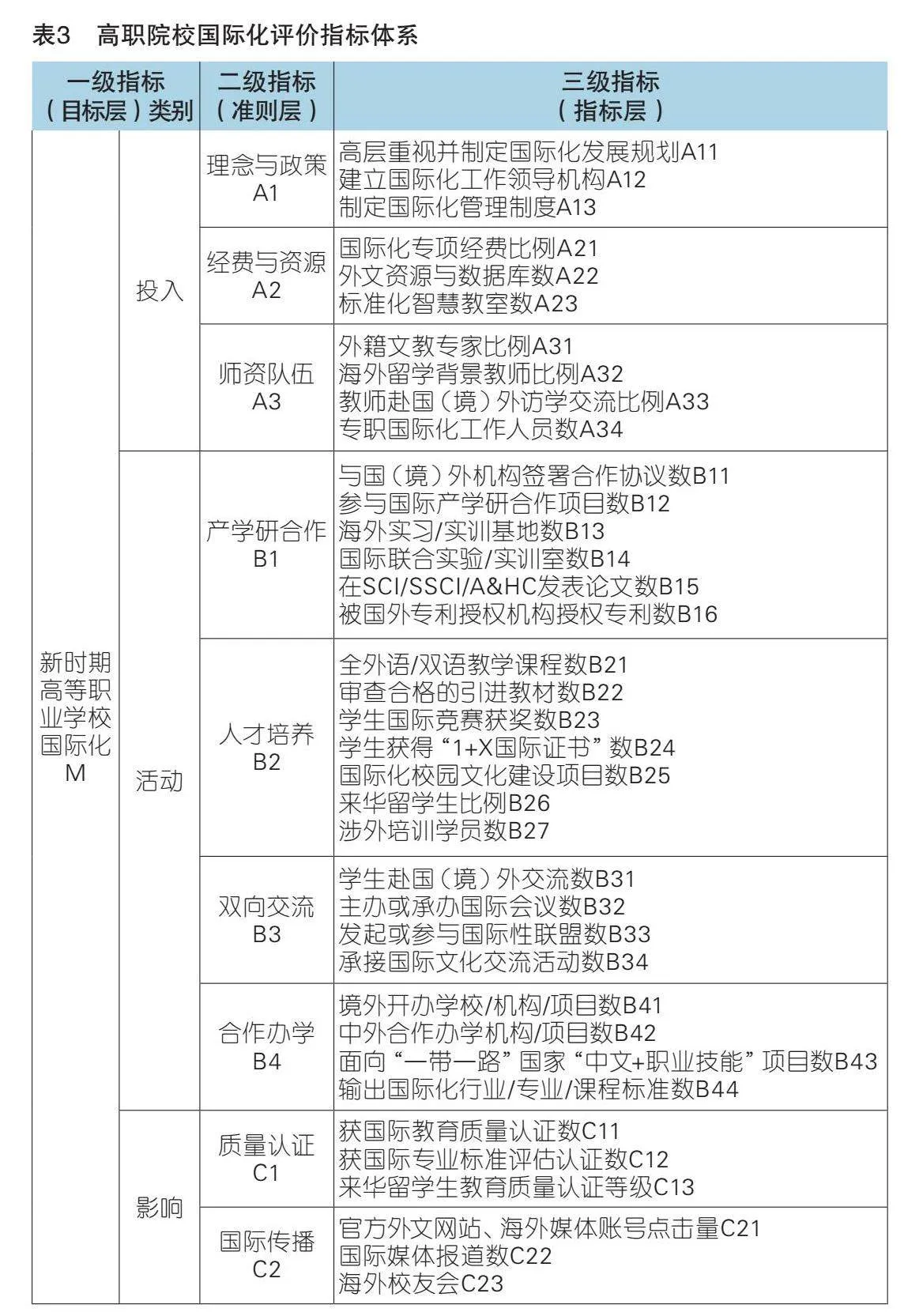

摘 要 职业教育国际化是推动职业教育高质量发展的关键驱动,也是实现教育强国建设目标的重要途径。提升职业教育国际化水平,需要科学合理的国际化评价指标体系作支撑。在“双高计划”终期验收和二次遴选的背景下,通过已有文献和专家访谈,归纳演绎出反映新时期我国高职院校国际化水平的要素,构建以高职院校国际化为一级指标、9个主范畴为二级指标、37个对应范畴为三级指标的高职院校国际化评价指标体系。基于此,从完善顶层设计、加强国际化“双师”队伍建设、创新国际化人才培养、推动“引进来”“走出去”有机融合等方面提出职业教育国际化提升策略,为高职院校国际化评价提供理论支持与决策依据。

关键词 教育强国;高职院校;国际化;评价指标体系

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)04-0059-07

一、问题的提出

随着百年未有之大变局加速演进,开放合作成为推动新时代教育改革创新的关键,也成为建设高质量教育体系的内在要求。党的十八大以来,党和国家对职业教育国际化给予了高度关注,相继出台相关政策,明确教育国际化发展的目标定位、具体内容和实施路径,不断增强职业教育对经济社会发展需求的适应性。2024年9月,习近平总书记在全国教育大会上,以“思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力”凝练了教育强国的科学内涵。2025年1月,中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》,对加快建设教育强国作出全面系统部署,明确要加快建设现代职业教育体系,完善职业教育国际合作机制。“国际影响力”作为“六大特质”之一,成为衡量国家教育实力与国际地位的关键要素,也对现代职业教育体系建设提出新的更高要求。职业教育国际化通过开放合作、资源共享,培养国际产能合作需要的高素质技术技能人才,推进产学研深度融合,推动技术创新和产业升级,提升国家教育水平和国际竞争力,成为实现教育强国建设目标的重要途径之一[1]。准确把握职业教育国际化评价内涵,开展高职院校国际化评价,将高职国际化的目标、管理与评价体系有机结合,对实现高职教育治理能力现代化具有现实意义。同时,提升国际化水平也是“双高”建设的现实要求。2019年,教育部、财政部在《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(简称“双高计划”)中,将“提升国际化水平”作为一项重要改革发展任务提出,并强化绩效考核和动态管理。在“双高计划”首批验收和二次遴选的背景下,构建一套较为科学、完善的高职院校国际化评价指标体系,既便于高校自评或他评,又能发挥其正确的导向作用,帮助高职院校在国际化发展进程中挖掘特色、查找问题,走出一条符合学校校情、具有鲜明特色的国际化发展之路,进而提升国家整体教育水平和国际竞争力。

国内外学界围绕高等教育国际化评价的内涵、指标、路径等内容展开了系列研究,但对职业教育国际化评价的研究相对较少。加拿大学者简·奈特(Jane Knight)对高等教育国际化的经典定义为“在院校与国家层面,将国际的、跨文化的、全球的维度整合进高等教育的目的、功能或传递过程”[2]。基于此,她认为评价一所高等教育机构的国际化能否获得成功并实现可持续发展,可以从学术项目、科研与学术合作、外部关系、课外活动等组成的项目策略以及包含管理、运行、支持服务、人力资源开发在内的组织策略两方面入手[3],这为本研究提供了重要理论支撑。在宏观层面,20世纪90年代以来,美国、德国等国家开发了高等教育国际化评价指标体系,目前国际上较为成熟且具代表性的指标体系有美国教育理事会(American Council on Education,ACE)提出的“全面国际化模型”(Comprehensive Internationalization Model/ Toolkit),澳大利亚大学质量署(Australian Universities Quality Agency,AUQA)采取的“主题审核”(Thematic Audit),日本大学评价与学位授予机构(National Institution for Academic Degree and University Evaluation,NIAD-UE)出台的“院校可选式评估C:教育国际化”评价指标(Optional Evaluation C: Internationalization for Education),德国高等教育发展研究中心(Center for Higher Education Development,CHE)开发的大学国际性与国际化排名指标体系等。国内较具代表性的国际化评价指标体系有中国教育国际交流协会开展的中国高等教育国际化发展状况调查等。同时,国内部分学者从价值取向、关键维度、国际方位、发展路径等角度对高等教育国际化评价体系进行了探索[4][5][6][7],但针对职业教育国际化评价体系的研究仍然鲜见。在院校层面,美国学者杰奎琳(Jacqueline Marie Copeland)和她的研究团队对15所具有代表性的美国公立社区学院近300名利益相关者开展了调查研究,并构建了社区学院国际化评价指标体系[8]。少数国内学者从理论架构、内涵意蕴、价值遵循、实践路径等角度对高职院校国际化评价指标体系进行了初步探索[9][10],但偏重思辨取向的定性研究。

整体而言,高职教育国际化评价研究已取得一定成果,但仍存在不足。一是从院校层面专题研究高职国际化评价指标体系的成果较少,现有研究主要集中于探讨职业教育国际化的现状、问题、模式以及路径等方面。二是在评价指标体系的构建上,缺少对高职院校国际化影响因素进行基于广泛样本的问卷与访谈调研,无法精准把握利益相关者对国际化的主观看法。鉴于此,探寻高职院校特别是“双高”建设院校国际化发展的共性特征,挖掘其国际化策略背后的普遍性规律,构建一个较为适应新时期特征的高职院校国际化评价指标体系,具有现实意义。

二、研究设计

(一)研究方法

从国家对高职院校“提升国际化水平”的政策导向出发,密切追踪国内外研究动向,对研究成果进行跟踪、吸收、再创新,遵循“文献研究—实证调研—域外借鉴—体系构建—权重配置”的研究流程,以定性定量相结合的方式探索高职院校国际化的影响因素,通过理论研究、专家访谈,对高职院校国际化构成要素和结构进行分析,确定高职院校国际化评价指标体系,采用层次分析法配置指标权重,构建我国高职院校国际化评价的递阶层次结构模型、各指标层比较判断矩阵、计算特征向量并进行一致性检验,加强高职院校国际化评价指标体系构建的科学性、客观性。

(二)实施过程

1.制定访谈提纲

聚焦国家出台的推动职业教育国际化发展的相关政策文件,结合新一轮“双高计划”导向,在文献梳理的基础上,将国家对高职院校提升国际化水平的要求融入评价指标体系,以精准把握政策层面对高职院校国际化价值取向的影响。同时,通过选取比较美国、澳大利亚等职业教育发达国家职业院校国际化举措及评价工具,从多层次多角度分析并概括出能为本研究所采用的经验,为评价指标体系的设立提供域外借鉴。访谈内容主要围绕四个方面展开:一是您所在院校国际化发展现状;二是您所在院校国际化发展存在的主要问题;三是您认为影响高职院校国际化发展的主要因素;四是您对提升高职院校国际化水平的建议。

2.访谈实施概况

本研究访谈对象主要来自全国首批56所“双高计划”建设学校,为了保证样本的差异性,从中选择不同区域、不同类型的国际化特色校。本研究于2024年1月至7月采用面谈、线上交流等形式,对具有出国经历并从事国际化研究的6位专家、负责国际交流合作事务的7名行政管理人员、3名参与国际化工作的专任教师以及2名学生代表进行了访谈。研究设计了半结构式访谈提纲,通过分层抽样,深度访谈调研对象,获取直观“数据”背后的潜在“信息”,将访谈结果作为建立高职院校国际化评价指标体系的实践依据,使评价指标体系符合中国国情且具有操作性。在正式访谈前,选取1名国际化工作负责人及1名专任教师进行预访谈,根据反馈对设定的问题进行调整。在正式访谈时,对参与人员进行编码,编码的编写顺序为:城市(城市拼音缩写)、学校(首字母)、性别(男性标注为M,女性标注为F)、职务(X代表行政,J代表教研,S代表学生),如杭州Z大学的第2位女性行政管理人员被编码为 HZ-Z-F-X-2。

3.质性数据分析

访谈结束后,对访谈数据进行编码,并将编码所抽离的主题或概念进行结构化展示,借助NVivo12软件进行数据整理和分析。

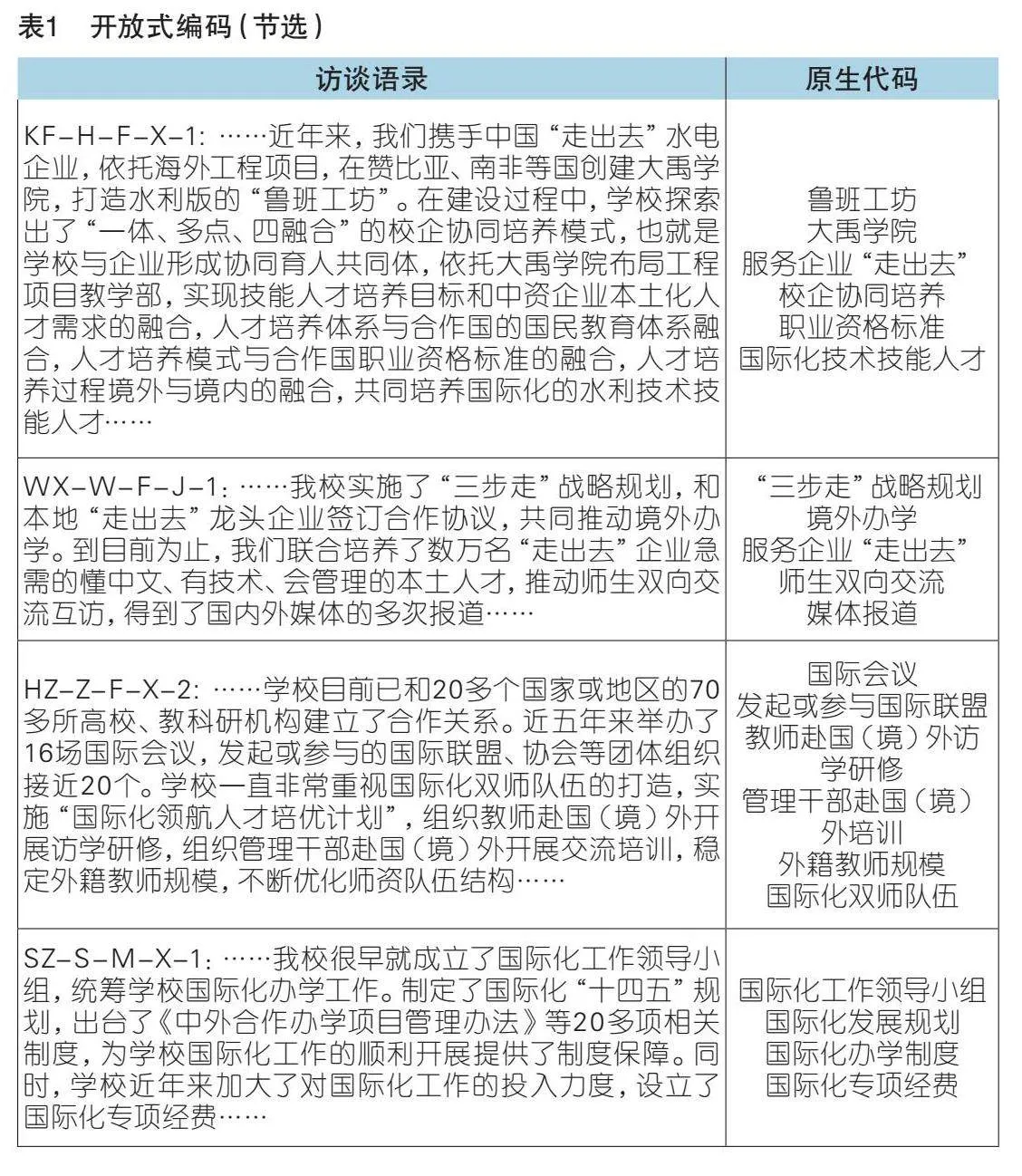

第一,开放式编码。将18名受访者的访谈录音转化成文本,并随机抽取其中15份文本进行分析,剩余3份文本用于饱和度检验。在编码过程中,通过贴标签、概念化及范畴化,实现概念的抽象和类属的形成。在剔除频次较低无法范畴化及与研究低相关的概念后,提炼出初始概念,并经反复比较,归纳为若干范畴。限于篇幅,对部分开放式编码进行展示,见表1。

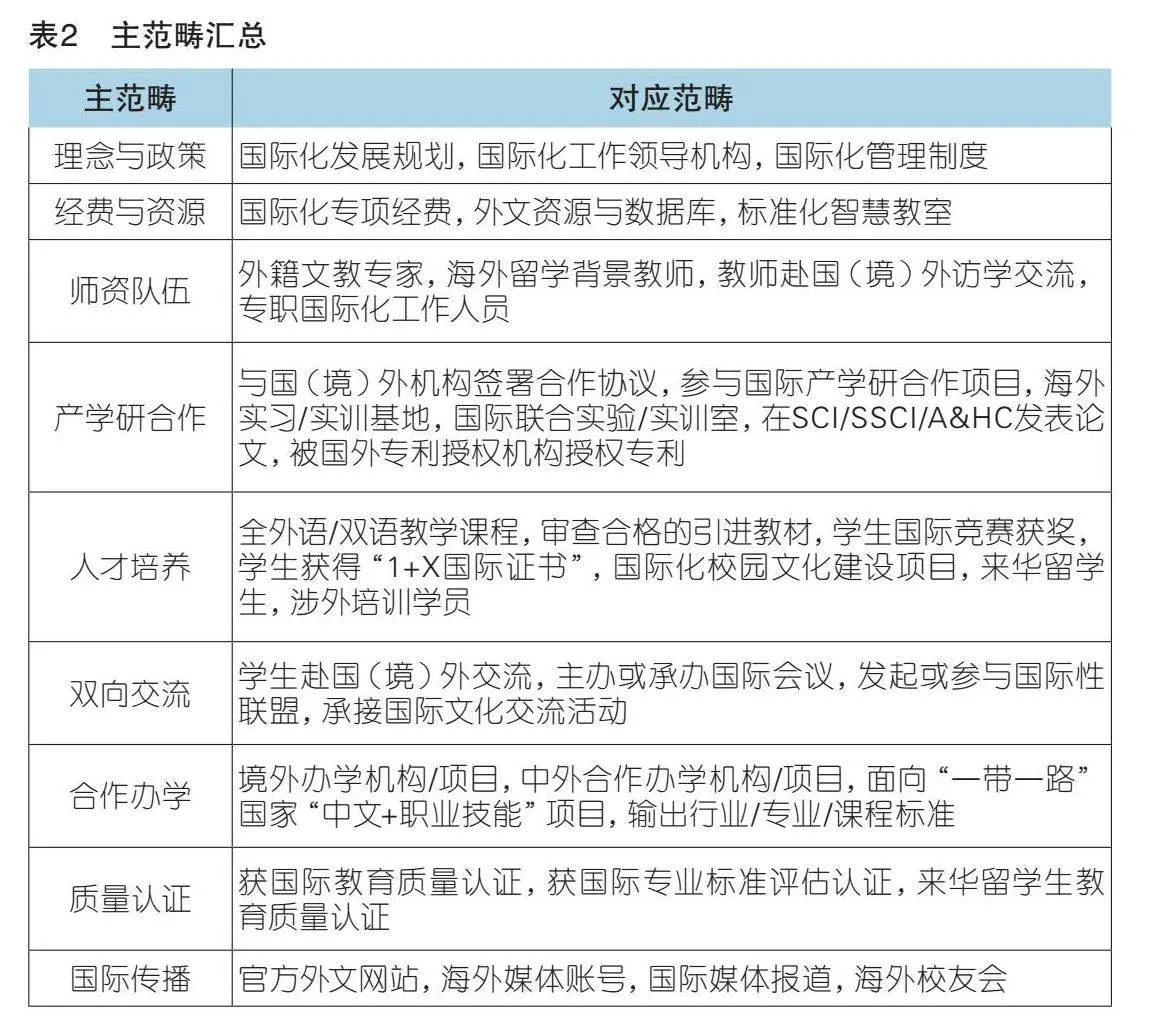

第二,主轴编码。借助NVivo12软件对原生代码进行梳理、整合、归纳,最终形成9个主范畴,包括“理念与政策”“经费与资源”“师资队伍”“产学研合作”“人才培养”“双向交流”“合作办学”“质量认证”“国际传播”,涵盖了原生代码中的大部分元素,见表2。

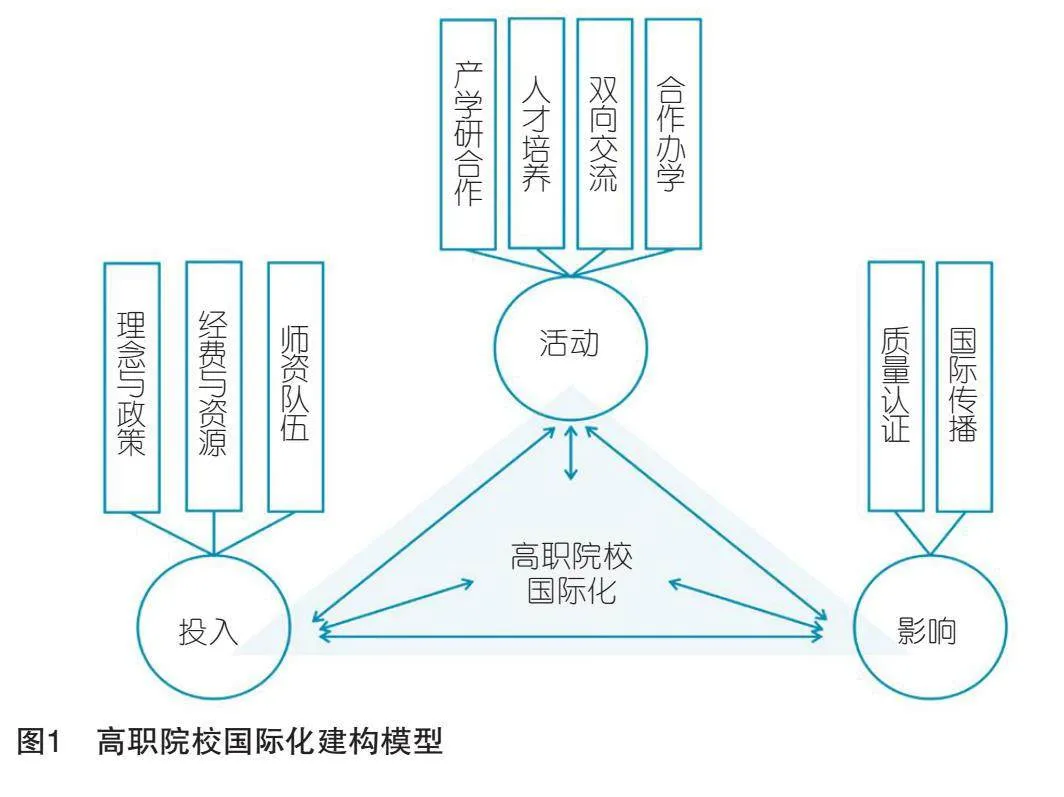

第三,选择性编码。对各个范畴之间的关系进行分析比较,并用“故事线”进行描绘串联,在提炼出的核心类属及相关类属基础上,构建本研究的建构模型,见图1。在“投入”层面,理念与政策、经费与资源以及师资队伍是高职院校国际化的基础。在“活动”层面,产学研合作、人才培养、双向交流、合作办学是高职院校国际化的核心驱动,是高职院校基于获取的资源,积极推动教育对外开放,推进职业教育高质量发展的过程。在“影响”层面,通过质量认证和国际传播对国际化成果进行评估和推广,以提升高职院校全球声誉与国际竞争力。三者相互作用、相互影响,共同构建了促进职业院校国际化的逻辑理路。

第四,饱和度检验。为保证编码结果的客观性和有效性,抽取未在前期计入任何分析的3份备用访谈文本,并对其进行编码和归纳,未发现新的概念和主范畴,由此判断现有模型已趋近饱和状态。

三、高职院校国际化评价指标体系构建

(一)指标体系的构建

基于前期研究结果,对初步构建的高职院校国际化评价指标体系进行两轮专家意见征询,专家的选择考虑其代表性和专业性,对指标体系进行修订、完善,构建了以高职院校国际化为一级指标、9个主范畴为二级指标、37个对应范畴为三级指标的高职院校国际化评价指标体系,见表3。需要说明的是,本研究对前测中出现的个别指标进行了整合,例如某受访专任教师提到的“孔子学院”,因其建设主体以本科院校为主,高职院校更多以“鲁班工坊”“郑和学院”“丝路学院”“班墨学院”等载体推进“职教出海”,因而进行了整合优化。此外,在统筹做好“引进来”和“走出去”两篇大文章的过程中,引进海外优质教育资源与推动“职教出海”同样重要,结合我国高职院校国际化发展实际,部分专家建议把境外办学作为考核的可选项。因此,本研究将其纳入合作办学指标,并未单独设置。本研究中的合作办学指标为广义概念,既包括“走出去”办学项目,也涵盖“引进来”中外合作办学机构或项目。

总体而言,高职院校国际化评价的各项指标可以分为三个类别:

1.投入

该类指标主要考虑我国高职院校在国际化方面的人力、资金和物质资源投入,是驱动院校国际化发展的基础。高层重视并制定国际化发展规划,建立健全国际化工作领导机构和管理制度,能为驱动院校国际化发展提供战略支持与组织保障。资金和资源投入则直接影响学校国际化的规模、广度和深度,能从侧面衡量学校对国际化重视程度和支持力度。外籍文教专家的比例、具有海外留学背景的教师比例、教师赴国(境)外访学交流比例以及专职国际化工作人员数量等指标,均体现了高职院校师资队伍的国际化程度,是衡量高职院校国际化水平的重要因素。

2.活动

该类指标是高职院校国际化评价指标体系的核心内容,主要包括产学研合作、人才培养、双向交流、合作办学等。产学研合作包括与国(境)外机构签署合作协议数、参与国际产学研合作项目数、海外实习/实训基地数、国际联合实验/实训室数、在SCI/SSCI/Aamp;HC发表论文数、被国外专利授权机构授权专利数等指标,通过推动科技创新与产教深度融合,反映职业院校与全球市场接轨的能力。人才培养指标涵盖三类对象:中国学生、来华留学生以及涉外培训学员。双向交流主要从四个方面考察,即学生赴国(境)外交流数、主办或承办国际会议数、发起或参与国际性联盟数、承接国际文化交流活动数,是高职院校国际化发展的重要实践内容,也是提升国际知名度和竞争力的有效途径。合作办学指标主要包括赴境外开办学校/机构/项目数、境内中外合作办学机构/项目数、面向“一带一路”国家“中文+职业技能”项目数、输出国际化行业/专业/课程标准数等,统筹“引进来”和“走出去”资源,有效促进高职院校国际化发展,提升职业教育全球影响力。

3.影响

该类指标是高职院校国际化水平的重要体现,主要包括质量认证和国际传播。质量认证数或等级体现了学校在国际化教育质量标准上的达标与优势,代表着学校教育质量逐步得到国际社会的认可和推广,指标包括获得国际教育质量认证数、获国际专业标准评估认证数、取得来华留学生教育质量认证等级。国际传播则从传播渠道、影响力和互动性的角度展现了学校的国际化形象和影响力,指标包括官方外文网站、海外媒体账号点击量、国际媒体报道数、海外校友会等。

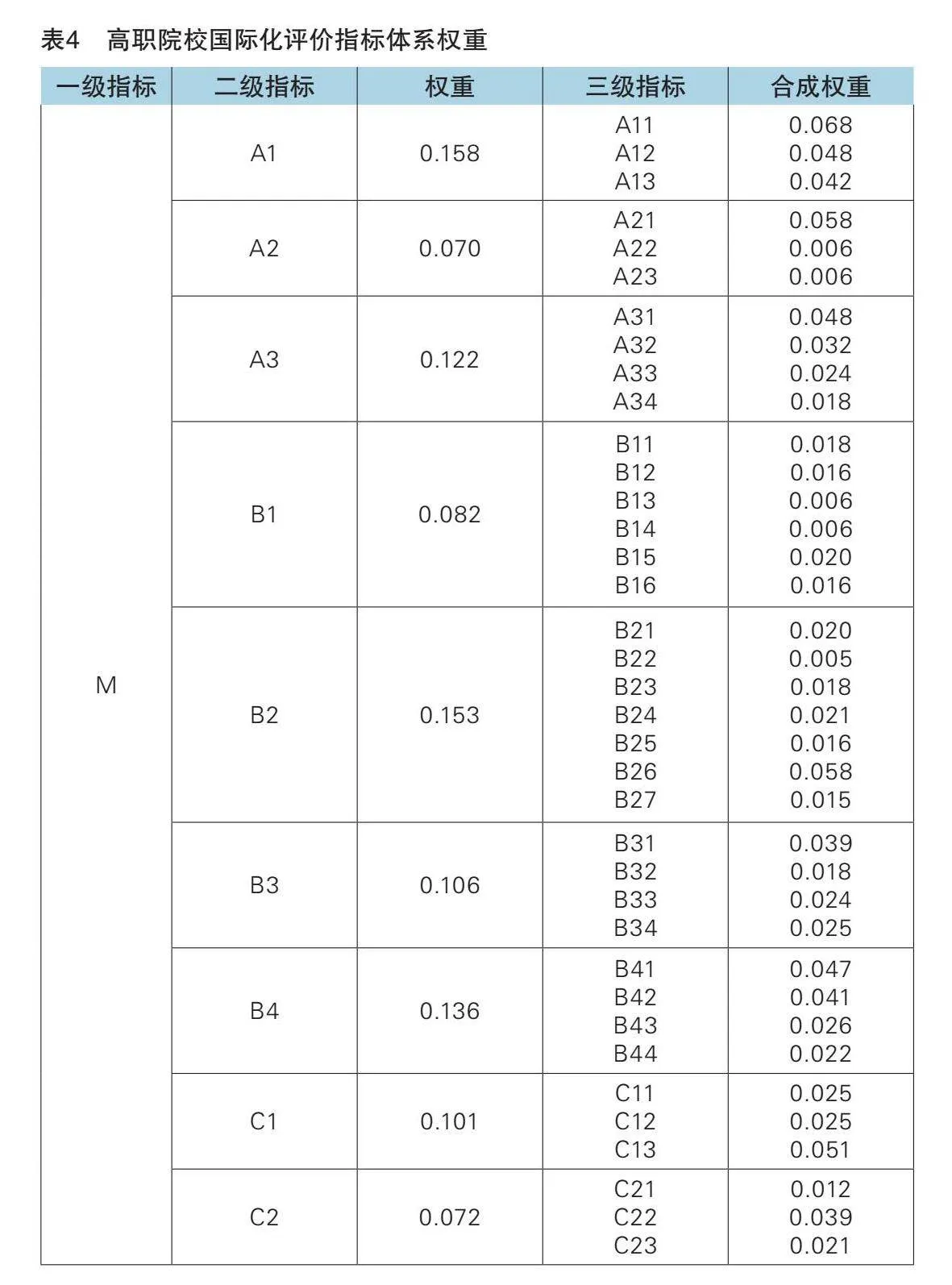

(二)权重的确定

采用层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)进行指标权重分析,适用于需要权衡多个相互影响的准则以选择最优方案或确定各因素权重的问题。本研究得到5位在教育国际化领域具有深厚造诣的专家指导(其中国外专家1人,为加拿大从事高等教育国际化研究的资深教授;国内专家4人,为全国职业教育相关学会理事长或秘书长,以及从事职业教育研究的专家),为高职院校国际化评价指标体系构建提出了宝贵建议,对各指标之间的重要性进行两两比较,使用1~9标度法来表示两项指标的相对重要性。其中,1表示两项指标同等重要,9表示一项指标绝对重要于另一项。在构建各级指标的判断矩阵后,采用特征向量法确定各指标的相对权重。同时,由于判断矩阵的构建过程涉及主观判断,因此需要对计算出的权重向量进行一致性检验,确保判断矩阵的合理性。首先,计算一致性指标(CI)用于衡量判断矩阵的一致性偏差:CI=(λmax-n)/(n-1)。其次,计算随机一致性比率(CR)判断矩阵一致性偏差是否在可接受范围内:CR=CI/RI。RI是随机一致性指标,根据判断矩阵的阶数从预定的随机一致性比率表中查得。从结果来看,判断矩阵CRlt;0.10,表明判断矩阵的一致性可被接受,通过一致性检验后的权重向量即为最终确定的各评价指标相对权重,反映了各指标在评价目标中的相对重要性,见表4。

从表4中可以看出,理念与政策、国际化师资队伍、国际化人才培养、中外双向交流、合作办学占据的权重较大,是高职院校国际化的重要评价指标。其中,高层重视并制定国际化发展规划、建立健全国际化工作领导机构、建立健全国际化管理制度、国际化专项经费比例、外籍文教专家比例、来华留学生比例、赴境外开办学校/机构/项目数、中外合作办学机构/项目数、来华留学质量认证是相对更为重要的因子层指标。与5位专家交流后分析其原因:一是高职院校的国际化具有鲜明特色,领导层对国际化的认知和理念直接影响学校国际化工作的优先级和资源分配。二是除了传统的师生出国(境)交流比例、外籍师生比例等指标,合作办学的指标权重增加较大,这与新时期我国职业教育进入高质量发展新阶段息息相关。教随产出,产教同行,服务国家战略需求、助力产业发展,成为职业院校发力的新方向。虽然我国高职院校境外办学当前仍处于起步和摸索阶段,系列配套政策和制度尚未完善,但坚定不移“走出去”已成为职业教育国际化的发展命题,“职教出海”成为教育出海的生力军。三是质量认证为职业院校国际化发展的规范化、标准化和可持续性提供保障,也是职业院校国际化的重要标尺之一。以来华留学质量认证为例,该认证于2014年启动,是教育部委托中国教育国际交流协会开展的来华留学教育质量合格性评估工作,认证结果由教育部向各国驻华使领馆发布,是推动高校来华留学工作标准化和规范化的重要举措。仅2024年上半年,通过高等职业教育认证的高职院校数量就达15所。通过质量认证,高职院校能更好地把握国际化办学的质量标准,实现对管理、教学、学生服务等各方面的质量把控,确保国际化教育项目与全球职业教育标准相接轨,从而提升高职院校在国际教育格局中的竞争力和影响力。相较而言,经费与资源、国际化产学研合作以及国际传播等指标权重低于预期,与专家进一步交流后发现:一是国际化经费投入及合作伙伴等资源受诸多客观因素影响,且经费投入与国际化成效之间并非线性关系。二是国际化产学研合作往往需要更高层次的科研能力与学术支撑,与本科院校相比,高职院校更侧重于技术技能型人才培养,所开设的专业与课程更倾向于应用型和实用性,其产学研合作模式当前主要以区域和行业为导向。三是高职院校的品牌定位与发展阶段在一定程度上影响其国际传播的投入与重视程度。国际传播已成为综合性或研究型大学提升国际化的重点议题,相比之下,高职院校更侧重实践导向的国际产能合作与技能型人才培养,国际传播在当前高职院校的国际化发展中还未成为核心关切点。

四、结论与建议

本研究以高等教育国际化动因理论为支撑,通过理论研究、专家访谈,构建了适应新时代特征的高职院校国际化评价指标体系,反映了高职院校国际化过程,即从投入到活动再到影响,体现了高职院校国际化的范畴。作为高职院校国际化的评价工具,该评价指标体系既能成为院校自评或他评的工具,用于了解高职院校国际化发展现状,又能对高职院校国际化发展策略、资金、竞争、监督等方面起到引导作用, 对提升高职院校治理能力、优化管理与评价机制、促进资源有效流动与分配产生积极影响,从而推动职业教育国际化高质量发展。基于该指标体系,高职院校可从关键影响因素着手,提升国际化水平。

(一)强化国际化发展理念,完善体制机制建设

一是强化国际化发展理念。学校应从战略高度深刻认识国际化的重要意义,形成国际化发展共识,找准着力点,有序推动国际化工作。同时,要增强危机意识和风险意识,正确对待中外政治环境、人文风俗等方面存在的差异,以新思路、新方法、新技术应对新风险。二是选择多元发展模式。应从全局出发,结合产业结构变化、区域经济发展需求以及职业院校自身办学特色,制定系统科学的国际化发展规划,明确国际化发展目标和可操作的实施路径。同时,增强国际化策略的灵活性和多元性,以便在应对国际教育环境动态变化时及时作出调整,加速推动国际化进程。三是完善体制机制建设。建立涵盖组织管理、跨部门协调和动态评估的国际化治理体系,推动各利益相关者在实施国际化进程中的有效协同。

(二)深化人才培养模式改革,打造国际化人才培养高地

一是“专业+语言+国别”模式,精准培养国际产能合作急需的国际化人才。直面“一带一路”国家间文化、语言、商务差异的客观现实,强化“精专业、强外语、融文化”人才培养理念,围绕重点国别,政校行企共建国际化育人平台,开展合作研究、合作育人、合作培训,形成人才供需匹配、育人资源聚合、主体协同共赢的良性发展格局。二是“中文+技能+文化”模式,培养知华友华爱华国际学生。以语言为根、专业为本、文化为魂,做强汉语教育,做精技能培训,做厚文化滋养,打造专业学习、文化体验、社会实践、公益服务等多元融合培养体系,推进来华留学教育提质增效,打造具有中国特色的国际职业教育留学品牌。三是“引进+融合+创新”模式,提升中外合作办学内涵和质量。注重中外教育模式的深度融合,通过本土化改造将国际先进教育理念与学校实际需求相结合,辐射人才培养和教育教学改革。

(三)优化引才育才聚才政策,构建高质量国际化“双师”队伍

一是优化引才机制,吸引全球高层次人才。构建全球化的人才网络,打破地域和国籍限制,采取灵活的引才政策,通过公开招聘、柔性引进等方式,建立科学的薪酬激励机制和职业发展机制,增强全球教育和产业领域高层次人才引进力度。二是完善育才机制,提升教师国际化素养。优化培育机制和评价机制,加大对国际化领军人才、国际化骨干人才、青年拔尖人才的培养力度,打造特色化、专业化的教师国际化能力提升项目,定期选派教师赴海外合作院校或海外合作企业开展培养培训。三是优化聚才通道,推动高层次人才持续集聚。通过合作办学项目、产学研国际联盟、区域国别研究中心等多元平台,定期开展国际会议、智库论坛、援外培训、挂职锻炼、合作研究等活动,建立国际化人才交流共享机制,吸引海外高层次人才、行业领军人才、国内外高水平专家学者等持续聚集与稳定发展,进一步提升双师队伍国际化水平。

(四)坚持“引进来”“走出去”相结合,提升职业教育国际影响力

一是围绕重点国别,校企共建服务平台。产教深度融合,供需精准对接,基于区域经济发展和企业实际需求,依托职业院校优质办学资源和优势专业,与坚持“走出去”的企业合作共建“鲁班工坊”“中文工坊”等平台,协调国内地方、院校、企业、机构等资源,落地重点国别,搭建精准育人平台、人文交流平台、国别研究平台等校企协同共生新平台,开展技术技能培训、便民惠民服务、留学和短期交流、企业对接合作、文化展示交流等活动,实现共建、共研、共用、共享和共赢,促进友好往来和民心相通。二是汇集多方资源,政校行企多维支撑。持续汇聚政校行企多方资源,以“中文+职业技能”培训为起点,面向共建“一带一路”国家高校开设“丝路课堂”,在项目对接、风险研判等环节为企业提供咨询与员工培训服务,助力企业国际化经营,输出高质量职教标准和课程资源,不断提升精准服务实效。同时,发挥国际化联盟效应,聚合国内外优质职教资源,在技能培训、校企合作、国别研究、人文交流等方面持续探索,深化国际职教合作。三是发挥智库功能,精准服务产业需求。以共建“一带一路”国家为重点,聚焦专长领域,开展区域和国别研究。尤其在重要事件期间,开展针对性分析、布局储备性研究,为政府部门情势研判和政策决策提供有效支撑,更好地发挥政府与企业“思想库”“智囊团”作用,支撑国家战略和区域发展,提升职业教育国际影响力。

参 考 文 献

[1]宗诚.教育强国背景下职业教育国际化:价值意蕴、实践样态与路径规划[J].职教论坛,2024(5):13-19.

[2][3]KNIGHT J. Internationalization remodeled: definition, approaches, and rationales[J]. Journal of Studies in International Education, 2004(1):5-31.

[4]刘宝存,庞若洋.教育强国建设背景下的高等教育国际化:关键维度、国际方位与发展路径[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2024(5):92-103.

[5]伍宸,宋永华.“双一流”建设背景下高等教育国际化办学价值取向及绩效评估体系建构[J].中国高教研究,2019(5):6-12.

[6]裴文洁.英国职业教育国际化的动因、路径与特征[J].比较教育研究,2024(3):103-112.

[7]黄婷,肖璐.新时代我国高等教育国际化评价指标体系构建研究[J].高校教育管理,2022(6):113-124.

[8]Jacqueline Marie Copeland, Carmen L. McCrink, and Gerene K. Starratt. Development of the community college internationalization index[J]. Journal of Studies in International Education, 2017,21(4):1-26.

[9]苏志刚,韦弘.高职院校国际化发展评价指标体系的理论架构[J].黑龙江高教研究,2010(7):84-86.

[10]于畅,吴双.新时代高职教育国际化评价的内涵意蕴、价值遵循与实践路径[J].职业技术教育,2023(11):98-106.

[11]石伟平.职业教育国际化水平和国际竞争力提升:战略重点及具体方略[J].现代教育管理,2018(1):72-76.

Construction of Evaluation Index System of Internationalization of Higher Vocational Colleges

under the Background of Building a Powerful Education Country

Li Zuo, Wu Xueping

Abstract" Internationalization of vocational education is a key driving force for promoting the high-quality development of vocational education, and an important way to achieve the goal of building a powerful education country. A scientific and rational internationalization evaluation index system is significant for enhancing the internationalization level and global competitiveness of vocational education. In the context of “double-high plan” final acceptance and second selection, criterion layer elements reflecting the internationalization level of higher vocational colleges in China are deduced through theoretical research and expert interviews. An evaluation index system of higher vocational college internationalization is finally constructed, with vocational college internationalization as the first-level index, 9 main categories as the second-level indexes, 37 corresponding categories as the third-level indexes. Thus, strategies for enhancing the internationalization level of higher vocational education are put forward from such aspects as improving the top-level design, strengthening the construction of international double-qualified teachers, innovating international talent cultivation, and promoting the integration of “bringing in” and “going global”, aiming to provide theoretical support and decision-making basis for the internationalization evaluation of higher vocational colleges in China.

Key words" a powerful education country; higher vocational colleges; internationalization; evaluation index system

Author" Li Zuo, PhD of Education of College of Education in Zhejiang University, associate professor of Zhejiang Financial College (Hangzhou 310018); Wu Xueping, professor of College of Education in Zhejiang University