“大思政课”视域下高职园林技术专业课程思政实践探索

2025-02-09韩斌丰凯马玉磊

摘" 要:“大思政课”理念的提出,为推进课程思政建设,构建“多元主体,四课联动”的育人模式,提供新的视野和方向。以高职园林技术专业群为例,要依托“校、企、地、友”协同育人资源,淡化传统课程思政的边际,深入第一课堂、融入第二课堂、进入第三课堂、延展第四课堂,并凭借数字化综合素质分析平台实现育人实效评估。该研究以课程思政为主线,通过第一课堂到第四课堂各式各样的教育活动进一步强化学生的职业素质和理想信念,让广大园林技术专业学生融入大思政格局之中,培育更多有理想、有本领、有担当的现代新农人。

关键词:大思政课;课程思政;职业教育;园林技术;育人模式

中图分类号:G641" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2025)03-0159-04

Abstract: The proposal of the concept of \"big ideological and political courses\" provides a new vision and direction for promoting the ideological and political construction of courses and building an education model of \"multiple subjects and linkage of four courses\". Taking the landscape technology professional group in higher vocational education as an example, we must rely on the collaborative education resources of \"school, enterprise, place, and friends\" to downplay the margins of traditional curriculum ideological and political thinking, go deep into the first classroom, integrate into the second classroom, enter the third classroom, and extend the fourth classroom, and use the digital comprehensive quality analysis platform to achieve the evaluation of the effectiveness of education. The research takes curriculum ideological and political as the main line, and further strengthens students' professional qualities and ideals and beliefs through various educational activities from the first classroom to the fourth classroom, allowing the majority of students majoring in landscaping technology to integrate into the ideological and political landscape and cultivate more modern new farmers with ideals, abilities and responsibilities.

Keywords: ideological and political courses; ideological and political education in curriculum; vocational education; landscaping technology; education model

课程思政是新阶段我国思想政治教育工作的理论创新,也是高校落实立德树人根本任务的重大战略举措。习近平总书记在看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员时提出“‘大思政课’我们要善用之,一定要跟现实结合起来”。这为推进课程思政建设,构建“全员、全过程、全方位”育人格局,提供了根本遵循,培育德智体美劳全面发展的时代青年,要构建起内容体系完整、机制体制互通、可操作性强的课程思政协同创新格局,使课程思政协同创新理念在高校思政教育实践中得到更加充分的运用。

目前,关于课程思政的实践多局限于第一课堂的校内课堂教学,课程思政的效果与立德树人的目标依然存在一定的差距。因此,本研究以职业素质养成为主线,将师生的线下面授课堂与线上直播课堂相结合,将师生的校内课堂教学与校外实践活动相结合,将师生间的理论知识传导和各项素养训练相结合,通过第一课堂到第四课堂各式各样的教育活动进一步强化学生职业素养和专业知识技能,将“信、德、创、劳、匠”五思融入教育教学全过程,使课程思政与思政教育同向同行,形成“职业导向,素养贯穿”的协同育人模式。

1" 深耕“校、企、地、友”协同育人,推进课程思政新格局

高职园林技术专业职业特色鲜明,要紧密地与生产实践相结合。应当坚持“德技并修,知行并重”的原则,丰富专业实践课程,在课程实践中融入思政元素。改进各类教学课程,采用多元化的教学方式,以培养职业能力为中心,注重从“教”向“教、学、思、践、悟”并行转变,依托社会资源开展广泛的校企合作,主动引入外部优质育人资源,充分发挥思政、专业、企业“三类导师”的育人作用,特别是邀请企业或行业内的技术专家为学生授课,以及依据自身的丰富经历为学生提供职业生涯规划的指导,同时积极派遣专业教师到行业内顶尖的企业挂职学习,一方面把企业的先进工艺引入校园,另一方面也为教师的课程思政实践提供丰富的素材和全新的思维。在帮助学生实现校企角色过渡的过程中,使学生能够及时掌握行业所需通用技能和核心素养,迅速提升职业意识。

地方政府和校友企业也蕴含着丰富的产教融合、校地合作、育训结合的思政教育资源和项目,园林技术专业可以在人才培养过程中与地方对口农林产业及乡村振兴开展项目互融,为校地共育应用型人才提供载体。打破课堂“围墙”的限制,开门办思政课,引导学生将时代背景、国家战略、社会需求与学生个人兴趣、专业特色、职业规划紧密结合,构建“课堂实践、校园实践、社会实践”相衔接的贯通式实践教学体系,帮助学生深化学习效果,让思政课“大道理”有效解决学生成长的“小问题”。以系统思维、综合举措破解高职院校思政教育主体单一、力量分散等难点,在产教融合、校企合作过程中同步推进专业教育和思政教育,做实“校、企、地、友”在制度、师资、项目方面的“3个融合”,真正实现校企互惠、人才培养与地方需求相互衔接的培养目的。

2" 深化“信、德、创、劳、匠”五思融入,提升思政育人实效

2.1" 从专业课程思政中的元素切入

课程思政的主体是第一课堂,要依托专业课程的学科特征和育人目标,提取专业课程中的思政元素,在教学中自然而然、潜移默化地渗透5类思政元素,让学生有代入感,让课程的思政教育更有感染力。

以园林专业教师为例,不应局限于单纯的理论知识,还要从课程及专业的背景溯源、培养目标、行业现状和未来趋势等方面切入,譬如中国古典园林艺术、重要的技术发展成果、设计大师或行业领军人物的成长事迹、园林规划原理以及与之相关的生活实践等。可以从中提炼所蕴含的爱国精神、责任意识、劳动精神、创新精神和工匠精神等思政元素,将这些理念融入教学实践中,使学生能够在理论学习的过程中,不割裂地接受思想政治教育。如园林植物栽培与养护课程包括园林植物的基本知识、养护管理技能和园林植物配置与应用等多个专题,该课程专业知识中包含着大量的美育、德育要素,如中国古典园林艺术与中国文化自信、中国园林悠久历史与民族精神和民族自信、精益求精与大国工匠精神,道德素养与家国情怀,绿水青山与生态建设、人文关怀与以人为本等。深入挖掘不同专题中蕴含的思想内涵,通过具体案例的阐释来对应美育、德育教育知识点,使学生在专业知识学习中自然而然地接受思想洗礼,培育健全人格。

2.2" 从学生职业素质养成的角度挖掘

良好的职业素养是学生在进入社会和职场后能够快速适应环境的重要保障,也是决定职业发展的重要条件,培育大学生的职业素质是高等职业教育的重要任务,教师要结合社会需求和行业发展需要来培养学生的职业素养。

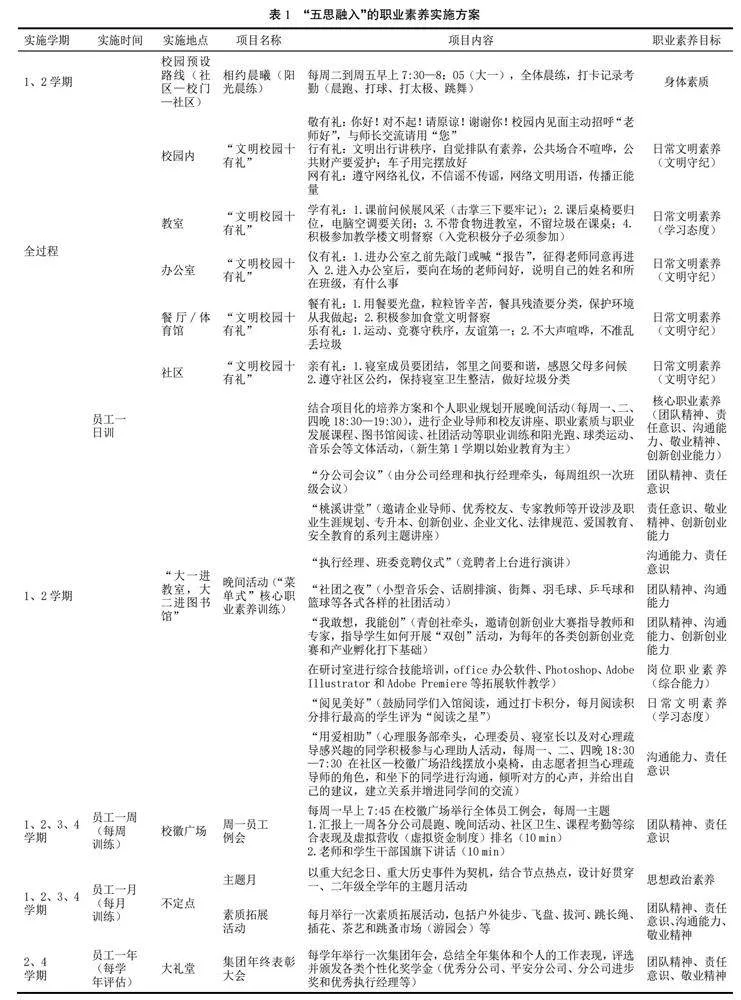

可以通过“一纵多横”的职业素质日常养成训练实施方案,联动4类课堂开展多维度的思政教育,“一纵”即突出新生全过程培养,以先锋人才培养特色班为标杆引领,以晨例会、红旗下讲话、教室课后规整、思政主题晨读、“菜单式”晚间活动、积分管理制度和校外导师聘任等为路径,构建贯穿1、2、3、4学期,贯穿一、二课堂的职业素质日常养成训练;“多横”即根据高职学生的成长特点,围绕“理想信念、学业发展、成长适应、社会实践”等模块进阶,针对“身体素养(基础)、思想政治素养(引领)、日常文明素养(中华传统文化礼仪)、核心职业素养(包括吃苦耐劳品质、团队精神、责任意识、沟通能力、敬业精神、创新创业能力)”,开展创新实践课程、系列讲座、行走的团课、素质运动会、田间劳动课堂、和谐社区建设、校外导师聘任和基地专业认知等活动,实现三课堂联动育人。通过生涯指导,帮助学生制定学习计划和职业生涯规划,并建立学生个体分层分类规划库,以综合素养评价系统为依据,对学生发展进行阶段性评估,督促学生职业素质的持续提升(表1)。

3" 深入4类课堂,打破课堂“围墙”限制

3.1" 课堂教学中思政元素渗入——深入第一课堂

园林技术专业群包括工学、林学、农学、设计学4个专业类型,想要提升课程思政素养能力,要以学生学为中心,对学生进行更为全面的研究,不仅仅了解其专业知识建构、学习习惯、兴趣和能力等,还要对学生的思想、态度和价值观等进行深度研究,以便于在课程思政实施过程中做到有的放矢,因材施教。作为课堂教学的主力军,专业教师既要有在课程中融入思政元素的意识,又应付诸实践,关注各专业学生的特性,在面向不同专业的不同课程中有机融入课程思政元素,满足学生成长发展需求和期待,实现立德树人的教育目的。如在林学课程教学中加强生态文明教育,引导学生树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念;在农学课程教学中注重培养学生的“大国三农”情怀,引导学生“懂农业、爱农村、爱农民”,以强农兴农为己任。

3.2" 素质拓展中思政元素渗入——融入第二课堂

开展职业素养提升工程,通过引入“虚拟公司”平台培养管理模式,搭建走近企业、走近社会的学习氛围,通过周一例会、员工一日、桃溪讲堂和礼仪大赛等素养活动,促使学生形成良好的职业意识形态,将来在不同的职场环境下,都能有良好的职业行为、职业形象和职业意识。园林技术专业实践活动较多,因此,分别聘请相应行业的优秀校友和企业导师,每个班级分别签约一名校外导师与学校教师联合指导(现代学徒制),在实习实训中注重教育和引导学生弘扬职业精神、工匠精神,将“读万卷书”与“行万里路”相结合,扎根岗位实践体会劳动文化,在实践中增长智慧才干,在艰苦奋斗中锤炼意志品质。在校企协同育人中,要注重学思结合、知行统一,增强学生勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力。

3.3" 社会实践中思政元素渗入——进入第三课堂

很多专业教师承担着社会服务工作(农村科技特派员、访问工程师、驻村帮扶和企业横向课题合作等),学校每年暑假也都会有暑期社会实践活动,因此,要利用好专业资源和学生的专业优势,深化与地方政府、行业协会、社会企业的合作,为社会实践团队和志愿服务团队提供走出校门、走进社会的机会,推动与奉化校区周边街道和村镇的合作交流,带领学生助力美丽乡村景观提升、农作物增产、病虫害防治等扶农活动,学以致用,投身于广袤的农村大地上,从而增强学生服务农业农村现代化、服务乡村全面振兴的使命感和责任感。在此过程中,成立专门的学生社会服务小分队,助力乡村振兴,服务地方经济,并促使学生在实践中磨炼成长。

3.4" 网络教学中思政元素渗入——延展第四课堂

教学是第一课堂,实践是第二、三课堂,网络则成为全过程育人的第四课堂,构建协同育人体系必须覆盖学生接受教育的四大阵地,努力实现4类课堂相互支撑。通过打造“线上+线下”学习平台,延展课程思政新路径,园林技术专业有花艺、园艺等受欢迎的生活技能教学,可隐形融入思政元素,实现在线教学与传统教学同效等质的教学育人目标。学生也可以对学习资源进行自主选择,并根据需要自行拓展学习资源,增加生生互动,释放学生学习的主动性,激发学习的潜能,为在线课堂思政提供持续的内在动能。课中通过手机投屏、弹幕等形式,为学生提供思想表达的各种机会,课后,依托私信、评论等功能,充分实现互动,教师通过及时捕捉在线课堂动态生成过程中的各种育人资源,因势利导,实现对学生云端价值引领。

4" 结束语

高职院校的人才培养模式有其独特性,更加注重职业化教育、德技并修。“大思政课”视域下的课程思政建设,应该建立在专业理论、技能实操、职业素养等 综合育人载体之上,除了教学实践经验的总结,还需要从协同机制建设的视角探索课程思政发展的内在规律,将“信、德、创、劳、匠”五思的“教、学、行”具化为有形的工作任务,锻造和检验“德技并修,知行并重”的人才,为“职业导向、素养贯穿”的育人模式推进夯实坚实的理论基础。

参考文献:

[1] 张文强.高校课程思政与思政课程协同路径研究[J].中州学刊,2023(5):26-32.

[2] 缪芳.高职院校课程思政与职业素养培育[J].文教资料,2020(10):140-141,147.

[3] 高燕.课程思政建设的关键问题与解决途径[J].中国高等教育,2017(15):11-14.

[4] 邱开金.从思政课程到课程思政,路该怎样走[N].中国教育报,2017(1).

[5] 李睿淳.“现代职业人”视域下高职课程思政的价值生成及实现路径[J].黑龙江高教研究,2019(5):121-123.

[6] 丁翠娟.以职业岗位群为导向的职教思政体系构建[J].黑龙江教育学院院报,2019(7):62-64.

[7] 邱伟光.课程思政的价值意蕴与生成路径[J].思想理论教育,2017(7):10-14.

[8] 陈卓国.论新媒体背景下高校课程思政教学改革[J].学校党建与思想教育,2019(18):44-46.

[9] 成桂英.推动“课程思政”教学改革的三个着力点[J].思想理论教育导刊,2018(9):67-70.

[10] BALAMURALITHARA B, FUMIHIKO T, HIDEKAZU K. Engineering Ethics Education: A Comparative Study of Japan and Malaysia[J].Science and Engineering Ethics, 2019,25(4):1069-1083.