涉农职业本科学生“三农”情怀培育现状及培育路径研究

2025-02-01于萍郑发娇邱淼连

摘" 要:乡村振兴战略及农业农村现代化的顺利实施,急需大批具有“三农”情怀的高素质技术技能人才。作为涉农职业本科更是肩负着培养“三农”人才的使命。该文通过对农类学生“三农”情怀培育现状的调查分析,提出“一遵·二进·三阶·四联动”、“三农”情怀培育机制、“思政课程+课程思政+第二课堂”同向同行、加大“农”字底蕴文化建设、创新专业生产劳动课程方式、创新“校-家-企-社”合作育人路径和全面推进育人队伍建设等措施,全面系统提升学生“三农”情怀。

关键词:涉农职业本科;大学生;“三农”情怀;影响因素;培育路径

中图分类号:C916" " "文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2025)01-0045-05

Abstract: The smooth implementation of the Rural Revitalization Strategy and agricultural and rural modernization urgently requires a large number of high-quality technical and skilled talents with feelings of \"agriculture, rural areas and farmers\". As an agriculture-related vocational undergraduate course, it shoulders the mission of cultivating talents for \"agriculture, rural areas and farmers\". Based on the investigation and analysis of the current situation of cultivating the feelings of agricultural students on \"agriculture, rural areas and farmers\", this paper proposes measures such as \"one compliance, two advancement, three levels and four linkage\" and \"agriculture, rural areas and farmers\" feelings cultivation mechanism, \"ideological and political courses + ideological and political education in a curriculum + second classroom\" advancing in the same direction, increasing the cultural construction of the word \"agriculture\", innovating professional production and labor curriculum methods, innovating the \"college -home-enterprise-community\" cooperative education path, and comprehensively promoting the construction of education teams to comprehensively and systema tically improve students' feelings for \"agriculture, rural areas and farmers\".

Keywords: agriculture-related vocational undergraduate course; college students; feelings for \"agriculture, rural areas and farmers\"; influencing factor; cultivation path

党的十九大报告强调农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,提出坚持农业农村优先发展,实施乡村振兴战略。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》中指出:乡村振兴,关键在人。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力人才支撑[1]。党的二十大报告中指出:全面推进乡村振兴。加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。2023年中央一号文件再次明确提出要“加强乡村振兴人才队伍建设”。作为涉农职业本科要担负起培养具有“三农”情怀[2],立志投身乡村振兴和农业强国建设优秀人才的使命[3-4]。但目前高校学生对“三农”问题认知不够全面,对乡村振兴战略、建设农业强国缺乏关注,缺乏职业认同和积极参与乡村振兴发展建设的思想情怀。如何提升学生“三农”情怀,强化学生“知农爱农”初心和“强农兴农”的本领,成为涉农职业本科面临的新命题。

1" 调研基本情况

本次调研主要面向广西农业职业技术大学涉农专业师生,以座谈会、问卷调查、个人访谈的形式开展,调研对象覆盖专业教师、校企合作企业负责人、辅导员、学生,共计1 012人参与。调查方式科学多样、调查范围覆盖面广、调查对象分布合理、调查数据真实有效。

2" 学生层面的调研结果及现状分析

在对学生调研时,主要采取座谈会和发放调查问卷的方式进行,参与问卷调查的学生总数为964人,其中女生542人,占56.22%,男生422人,占43.78%;覆盖了大一至大四涉及农业类的7个专业学生。根据生源地的情况,有82.99%的学生来自农村。

2.1" 学生对“三农”的认知不足

“三农”情怀是建立在对“三农”相关内容和知识深入了解基础上的一种情怀,是对农民、农村和农业的真挚热爱,是积极投身农业农村现代化建设、服务乡村振兴战略的精神动力。

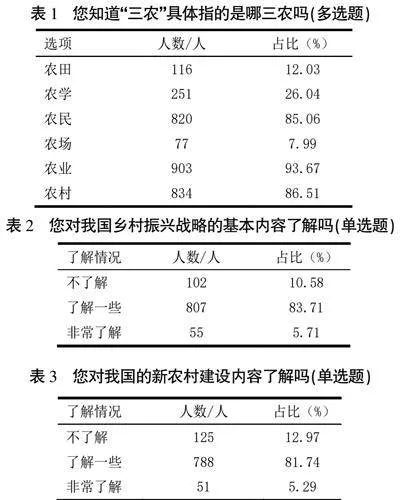

从调查问卷数据上看,85%以上的学生较为明确“三农”指的是农业、农村、农民,81%以上的同学对我国乡村振兴战略的基本内容和新农村建设内容了解一些,10%左右的同学不了解,非常了解的只占5%左右。说明大多数学生对“三农”相关内容有一定了解,但不深入、不全面(表1—3)。

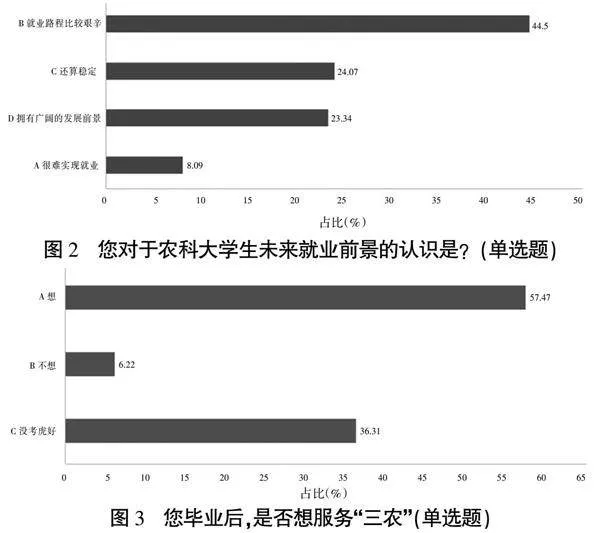

由图1可知,学生主要是通过校园文化活动、媒体传播、主题会、专业老师讲授和政府宣传等途径了解“三农”,其中自己主动了解“三农”的占54.25%。

2.2" 学生服务“三农”的意愿不强

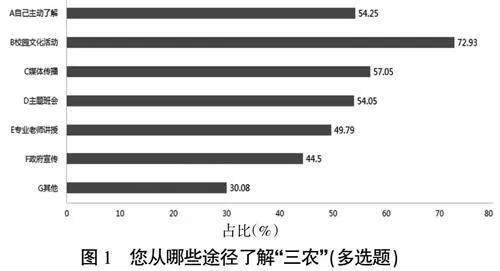

仅有23.34%的学生认为农科大学生就业拥有广阔发展前景,52.59%学生认为就业路程比较艰辛甚至很难就业。57.47%的学生表示毕业后想服务“三农”,有36.31%的表示还没考虑好,还有6.22%的表示不想(图2和图3)。说明学生对于农业领域的发展前景和国家的政策等没有深入了解,缺乏情感认同和职业认同,更缺乏“三农”情怀,积极参与服务“三农”和乡村振兴战略的思想意识还有待提升,可能会出现学农不干农的现象。

2.3" 培育“三农”情怀的影响人群单一,全员育人效果不明显

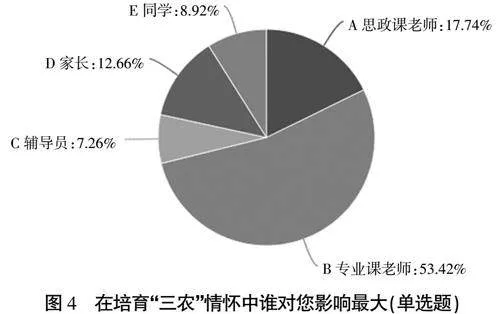

53.42%的学生认为是专业课老师在培育“三农”情怀中影响最大,其余依次为思政课老师、家长、同学和辅导员(图4);一方面说明专业课教师是培育学生“三农”情怀的重要群体,要重视专业教师队伍建设,要使其成为“经师”和“人师”的统一者,提升育人水平;另一方面也表明需要进一步提升思政课教师、辅导员、家长等其他群体在培育“三农”情怀中的作用,学校要面向家长开展农业强国、乡村振兴战略、现代农业发展等方面的宣传,改变家长不正确的观念,达到全员参与、协同育人的效果。

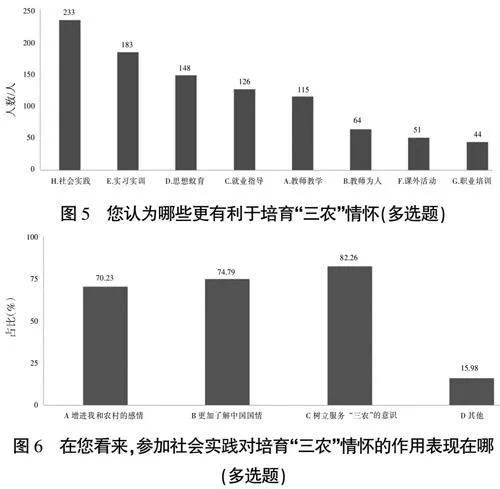

2.4" 实践教学对培育学生“三农”情怀的影响较大

在让学生选择哪些更有利于培育“三农”情怀时,数据显示比较分散,其中社会实践和实习实训排前两位(图5)。超过70%的学生认为参加社会实践有利于树立服务“三农”意识、更加了解中国国情、增进和农村的感情。说明学生认为培育“三农”情怀需要多途径、多方式、全过程、全方位统筹协调推进。而且学生更认同“实践出真知”,通过社会实践和实习实训等具体行为体验,去认识“三农”,更有利于增强情感认同,从而培育浓厚的“三农”情怀(图6)。

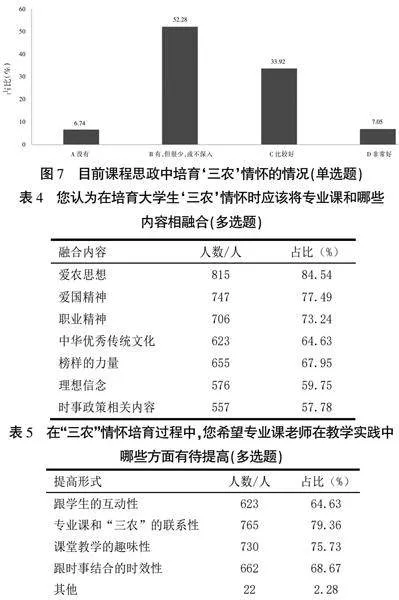

2.5" 课程思政培育“三农”情怀的针对性不强

由图7可见,40.97%的学生认为目前学校课程思政中培育“三农”情怀的情况比较好甚至非常好,52.28%认为很少或者不深入,有6.74%认为没有。学生认为将专业课与爱农思想、爱国精神、职业精神、中华优秀传统文化、榜样的力量、理想信念、时事政策相关内容进行融合更有利于培育大学生“三农”情怀,占比均超过57%。64.63%以上的学生认为专业课老师在教学实践中可以通过增强专业课和“三农”的联系性、课堂教学的趣味性、跟时事结合的时效性、跟学生的互动性方面来提升育人效果(表4和表5)。说明目前课程思政对于培育学生“三农”情怀发挥了一定的作用,但效果不明显。主要原因是课程思政只是呈现了它的普遍性,并没有紧密结合“三农”的特点,没能深挖“三农”元素,形成具有农类特点、具有区域性的思政案例,针对性不强。

3" 影响学生“三农”情怀培育因素

通过与校企合作企业负责人和教师进行座谈或个别访谈,结合学生的调查问卷以及查阅文献等,认为在学生“三农”情怀培育现状方面主要因素有以下5个方面。

3.1" 岗位条件

岗位环境影响,乡村基层的发展条件与城镇相比仍有差距,特别是农村的教育资源匮乏,大家普遍认为农业岗位是非常苦非常累的工作。薪资待遇的影响,从人力资源和社会保障部公布的2022年企业薪酬调查信息中可以看出,农林牧渔行业的从业人员的工资价位50%在3.79~4.9万元/年,基本排在最后,其中农业生产人员薪资水平最低。而企事业单位、经济和金融行业的从业人员排名相对靠前,工资价位50%在7.41~11.88万元/年。

3.2" 家庭观念

家庭观念的影响,很多家长认为自己就是农民,一辈子在农村,好不容易培养一个大学生,不太接受大学毕业后仍然从事农业。这些都或多或少影响着大学生对“三农”的态度以及投身“三农”的积极性。

3.3" 培育机制

当前,高校持续构建完善“三全育人”格局[5],在农业农村现代化建设和实施乡村振兴战略的大背景下,如何有效提升学生的“三农”情怀,也是高校开展思想政治工作面临的一大难题。相关部门统筹协调推进机制,推动行业企业积极参与,健全“三农”情怀培育机制。

3.4" 培育模式

“三农”情怀培养具有专业性、地域性、时效性和实践性等特点,思政课程与课程思政在培育“三农”情怀方面成效性有待提升。思政课程教师缺乏农业、农村和农民方面的专业知识,缺少“三农”相关的调研项目或社会实践项目,挖掘“三农”元素不深,导致“三农”情怀培养专业性不强。专业核心课程课时偏少,专业课教师带领学生深入基地、企业、开展实践训练及劳动时间受限,导致“三农”情怀培养地域性,时效性,实践性不足,缺乏吃苦耐劳精神。

3.5" 协同培育

农业农村农耕文化丰富,学生成长中参与农业农村生产生活少,很多大学生对农村、农民和农业现状缺乏深入的了解,缺乏相关的生活经历和情感投入,学生认知不足。校园学农、爱农、兴农的浓厚氛围不足,文化活动仍以文体活动为主,而学习宣传“三农”、体验农事等方面的主题活动较少。虽然有时主题会结合专业,结合农耕文明,但深度不够,过程中缺少对内涵和意义的实际体验。校企融合深度不够,课程教学注重专业知识的传授,校企业共同开发农耕文明、农业现代化建设典型案例少,现代农业企业文化融入教学深度不够,针对性和实效性不够,缺乏专业认同。

4" 涉农类职业大学培育学生“三农”情怀的措施

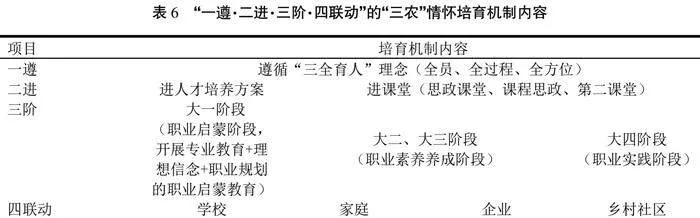

4.1" 创新育人模式,形成“一遵·二进·三阶·四联动”“三农”情怀培育机制

“三农”情怀培育要遵循“三全育人”的理念[6],要纳入“三全育人”体系,“全员、全过程、全方位”协同推进,形成“一遵·二进·三阶·四联动”“三农”情怀培育机制。“一遵”即遵循“三全育人”理念;“二进”即“三农”情怀进人才培养方案、进课堂(思政课堂、课程思政、第二课堂);“三阶”即针对不同年级的学生分3个阶段开展有针对性的主题教育、社会实践等,明确阶段性的目标。“四联动”即充分发挥学校、家庭和乡村社区四方的力量与资源,加强联动,共同培育(表6)。

4.2" “思政课程+课程思政+第二课堂”同向同行,激发学生“三农”情怀

4.2.1" 提升思政课程的针对性

深入贯彻落实习近平总书记关于“用好课堂教学这个主渠道”的要求,开展思政课教学改革,开设“三农”系列专题;开展“三农”相关实地考察和调研活动;深入推进思政教师农类企业实践锻炼,增加其“三农”工作经历和情感投入,收集整理相关案例,进一步提升思政案例的针对性、生动性和有效性。

4.2.2" 大力开展课程思政示范课

深入挖掘梳理专业课程所蕴含的思政教育和“三农”元素,将农业文化中代表我国劳动人民勤俭朴素、勤劳勇敢、自强不息的精华部分提炼出来,融入到课程思政中,把职业教育的劳模精神、大国工匠精神贯穿到教育教学中,并结合历届优秀校友返乡就业创业的成功案例进行展示,引导大学生积极返乡就业创业,在农业农村这片广阔的天地中干事创业,实现人生价值。

4.3" 打造具有“农”字特色的第二课堂,提升实践育人成效

一是打造“三农”特色党建品牌活动,结合专业优势,通过组建党员先锋队、服务队,开展“三农”情怀培育主题党日活动,进行“三农”的宣传、志愿服务、技术服务等工作。二是提升农类专业技能竞赛、文体活动等第二课堂在“农”字文化内涵和底蕴,体现大国农业的时代魅力。在技能竞赛方面,积极开展植保无人机竞赛、智慧农业技术大赛等,着力提升学生的专业素养和技能水平。在文体活动方面,举办农事体验节、水果采摘节、劳动丰收节、农产品展销节、“家乡美”“乡村情”主题的演讲和摄影大赛,以及农村电子商务创业竞赛等活动,让学生近距离接触农产品、学习农业知识、体验农业劳动,将农业文化、生产技能融入文体活动、技能竞赛,营造浓厚的文化氛围。

4.4" 加大“农”字底蕴文化建设,提升文化育人成效

加强校园农类先进文化建设的内涵,突出农业文化中艰苦奋斗、自强不息、勤俭朴素等元素的文化理念建设和宣传。一是通过现代园艺科技馆、教学楼宣传栏、文化角、宿舍走廊等张贴农耕文化宣传海报、制作文化标识等,营造积极向上的育人环境。二是通过学校、学院网站等新媒体平台,发布“三农”方面的推文、典型报道等,加大宣传力度,营造良好的文化氛围,引导大学生勇挑历史重任,主动服务“三农”,培育产业发展、乡村治理、文化传承的乡村振兴人才,唱响乡村振兴“主旋律”。三是深掘农业文化育人元素,制定突出“农”字底蕴的校训、校风、校歌,积极将农业先进文化融入校园建筑和标识,建设农业发展史展示馆、农牧专业特色文化场馆、高水平农业实训基地、校园景观梯田、文化长廊、文化墙和文化大道等,充分打造具有农业特色的校园环境,不断提升文化育人成效。

4.5" 创新专业生产劳动课程方式,提升劳动育人成效

结合产业新业态和劳动新形态,创新专业生产劳动课的方式,丰富活动内容。发挥课程教学团队、专业团队的优势,以提升专业教育与劳动教育互融、提升学生实践创新能力为导向,尝试开展不同的实践教学模块,如作物栽培与施肥技术实践、土壤养分状况与施肥技术实践、现代植物工厂与营养液管理技术实践、果树水肥一体化和栽培新模式对果品品质的影响实践、生活与劳动技能实训等。通过学生实际劳作,进一步巩固专业知识、提高动手实践能力以及运用所学知识解决实际生产问题的能力,强化自豪感和职业认同感,弘扬劳动精神,有利于培养德智体美劳全面发展的,具有“三农”情怀的新时代大学生。

4.6" 创新“校-家-企-社”合作育人路径,提升服务育人成效

进一步加大学校与家庭、企业和乡村社区的合作力度,统筹校内校外育人力量和资源,制定“四级联动”育人实施办法。将家校联动、产教融合、校社合作融入思政教育的顶层设计,不断完善德技并修的育人机制。一是利用新生入校家长会、家长群、家长开放日等途径宣传乡村振兴战略、“三农”政策、发展前景以及现代农业等,提升家长对“三农”的认知,支持学生服务“三农”。二是利用双选会、宣讲会、校友会等,主动邀请企业代表、优秀校友入校开展授课、座谈、报告和宣讲等,传递农业行业发展的最新资讯,帮助师生进一步开拓视野、增长见识、对接行业。三是适当增加专业课程的实训教学课时,借助乡村振兴产业学院、校企合作基地等组织学生到农业企业进行参观、学习,让学生有更多机会近距离接触企业行业,了解企业行业发展文化,把握农业发展形势,进一步提高专业体验与认知,为今后正式步入社会、走上工作岗位奠定良好的基础。四是在校企深度融合中可以实施“三进”制度,农业领军人物进学校、农业龙头企业进学院、优秀农业技术人才进班级。让学生近距离接触农业相关人才,增强职业认同感。五是开展学院与乡村社区的合作,联合开展暑期社会实践、乡村调研等活动,使学生通过实地调研、亲身体验,增强学生服务“三农”的责任担当,引导毕业生走向基层、扎根基层,积极践行科技兴农、质量兴农、绿色兴农,助力乡村振兴。

4.7" 全面推进育人队伍建设,构建多元育人体系

实施教师队伍育人水平提升工程,通过教师的师德师风建设,定期开展“三农”相关知识、政策和法规学习,强化农业企业实践锻炼,开设乡村振兴大讲坛等方式,全方位提升教师“知农”“爱农”情怀和思政育人水平。

整合校内外资源,采用“请进来+走出去”相结合的模式,构建“专业教师+思政教师+辅导员+党务干部+行业专家+农业企业家+专业技术人才”多元育人队伍。制定《多元育人队伍管理办法》,针对每类人群的工作范围和特色专长,量身制定工作职责,建立校内队伍的考核和激励办法。例如,党务干部通过开展“三农”理论宣讲、主题党日活动提升学生“三农”理论素养;辅导员通过创建“情系三农”工作室、“兴农筑梦”工作室等开展思政+文化+职业规划的育人活动,提升学生对“三农”的认同感;专业教师带领学生参加专业竞赛、专业实践、创新创业大赛等,强化学生的归属感和成就感;行业专业、农业企业家、专业技术人才通过讲座、与学生面对面交流等介绍专业领域前沿知识、行业发展前景、展示先进技术技能,提升学生对专业的热爱和追求。多元主体全方位协同发力,提升育人成效。

5" 结束语

涉农职业本科作为培养“三农”人才的重要基地,肩负着推动乡村振兴战略和农业农村现代化的历史使命。当前,尽管学生在“三农”认知、服务意愿、实践教学和课程思政等方面存在一定不足,但通过创新育人模式、强化思政课程与课程思政的针对性、打造特色第二课堂、加大“农”字底蕴文化建设、创新专业生产劳动课程方式以及构建多元育人体系等举措,可以全面系统地提升学生的“三农”情怀。未来,涉农职业本科应继续深化教育教学改革,加强校内外合作,形成全员、全过程、全方位的育人格局,为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力的人才支撑。

参考文献:

[1] 郑义,朱其志,王明珠.“三全育人”视域下农业高职院校“三农情怀”培育的实践探索——以江苏农牧科技职业学院为例[J].中国职业技术教育,2021(5):87-92.

[2] 李富宁,杜丽娟,韦璐.基于“三全育人”理念的涉农高校“三农情怀”培育体系构建与实践[J].高教论坛,2023(7):66-69.

[3] 雷兰.农业高校大学生“三农”情怀培育研究[D].咸阳:西北农林科技大学,2023.

[4] 邹翔.新时代农科大学生“三农”情怀培育研究[D].南昌:江西农业大学,2021.

[5] 郑义,朱其志,王明珠.产教融合背景下农业高职院校“三全育人”体系建设研究[J].教育与职业,2021(21):47-51.

[6] 李立宏.乡村振兴战略下高职院校涉农专业学生“三农”情怀培养的实践探索——以达州职业技术学院为例[J].中南农业科技,2022,43(5):173-176.

基金项目:广西新一轮高水平高职学校和专业建设项目教育发展双高专项(A1-02-1905-24-001)

第一作者简介:于萍(1981-),女,硕士,副教授。研究方向为高校大学生思想政治教育。