科技创新、产业结构升级与区域经济发展

2025-01-28赵可欣冯艳琴周波张雅云

摘要:信息化时代下,科技创新已成为驱动区域经济发展的核心引擎,产业结构升级作为经济转型的关键路径,其与科技创新的协同作用对区域经济的可持续发展具有深远影响。本文基于2013—2022年我国30个省份的面板数据构建空间杜宾模型,对科技创新、产业结构升级与区域经济发展的影响效应进行实证研究。研究表明,科技创新水平和区域经济发展具有空间正相关性,整体来看,科技创新水平的提升能够显著促进区域经济增长;科技创新能够通过产业结构升级来推动区域经济增长,产业结构升级发挥了显著的中介效应;不同地区科技创新水平对区域经济发展的影响效力存在显著异质性,且科技创新水平产生的直接效应与间接效应具有明显差异,仅供参考。

关键词:科技创新;区域经济发展;产业结构升级;空间效应;空间杜宾

中图分类号:F124.3;F207文献标识码:A文章编号:2096-0298(2025)01(b)--05

1引言

在当今全球化和知识经济时代,科技创新作为推动经济增长的重要引擎,也是推动产业结构升级和区域竞争力提高的关键。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视区域协调发展工作,引导科技创新政策与区域发展政策相结合,鼓励科技创新推动传统产业转型升级。科技创新不仅直接促进了新业态的涌现,还通过知识溢出效应带动相关产业的协同发展。同时,产业结构升级作为经济转型的关键环节,也是科技创新成果转化为经济增长的重要途径,通过优化产业结构来培育新兴产业,可以显著提高区域经济的整体素质和竞争力。科技创新、产业结构升级与区域经济发展存在复杂的相互作用关系,且在不同区域间表现出显著的异质性。一方面,科技创新活动往往具有空间集聚性;另一方面,由于地理位置、政策环境等差异,不同区域在科技创新能力和产业结构特征上可能存在显著差异。因此,深入研究科技创新、产业结构升级与区域经济发展之间的关系,揭示其内在机制和作用路径,对制定科学合理的区域发展政策、丰富和完善科技创新与区域经济发展理论具有重要意义。

2文献综述

随着全球经济竞争的日益加剧,基于技术创新的竞争战略已成为各国提高国际竞争力的关键要素[1],但科技发展与经济发展存在脱节现象[2]。现有关于科技创新与经济发展的研究比较丰富:一是分析科技创新对区域经济高质量发展的影响。有学者指出,科技研发能力和科技成果转化能力有助于经济实现高质量增长[3],且自主创新与国际创新溢出均显著促进区域创新产出,但国际创新溢出存在区域异质性[4]。薛珍妮(2023)[5]发现,我国各地区的科技创新对高质量发展的拉动作用具有明显异质性。二是探究人才创新对区域经济发展的影响。科技创新人才集聚能显著促进区域经济高质量发展,且存在较为显著的空间相关性[6],高校科技创新具有显著的空间溢出效应[7],对区域经济发展呈现显著的正向影响。

产业结构升级是推动区域经济向更高效、更可持续方向发展的关键因素,产业升级与地区经济增长之间存在相互影响的机理[8],即通过优化产业结构、提高质量、提高价值等途径促进地区经济增长;在经济增长、结构和品质层面,地区经济增长将推动地区工业升级。多数学者主要研究产业结构升级对区域经济增长的推动协同作用[9],如海洋产业结构升级对区域海洋经济效率具有良性溢出效应[10]等。

尽管上述研究成果丰富,但从空间效应角度将科技创新、产业结构升级、区域经济发展同时纳入研究的文献很少。本文引入空间杜宾模型分析科技创新与区域经济发展的空间效应,通过中介效应检验产业结构升级的作用机制,以期为区域经济发展相关理论提供补充,为实施新发展战略提供合理依据和对策。

3理论分析与假设

科技创新作为技术进步的直接体现,在区域经济发展中的作用不可忽视。首先,从经济增长理论的角度来看,科技创新通过提高生产效率、降低生产成本,直接促进了区域经济增长。其次,熊彼特提出的“创新”理论认为,“创新”通过对原有生产模式的破坏,为地区带来新的增长空间,促进地区经济的发展。科技创新通过引入新技术、新产品来推动传统产业的技术改造升级。产业结构升级不仅是区域经济发展的重要标志,还是科技创新对区域经济产生影响的主要途径。通过产业优化重组,区域内产业的竞争力和可持续发展能力提高,间接促进了区域经济的整体发展。此外,由于各地区在资源禀赋、经济基础、文化背景和政策环境上的差别,科技创新对地区经济发展的作用表现出显著的异质性。相比而言,发达地区拥有较为完善的创新体系,能够更有效利用科技创新推动经济发展;欠发达地区可能受限于资源和技术条件,科技创新的推动作用相对较弱。基于此,本文提出以下假设:

H1:科技创新对区域经济发展具有积极的推动作用;

H2:科技创新能通过产业结构升级促进区域经济增长;

H3:科技创新对区域经济发展的影响具有地区异质性。

4研究设计

4.1指标选取与数据来源

(1)被解释变量:区域经济发展水平(PGDP)

区域经济发展水平是衡量地区人民生活水平和经济实力的重要指标。为了更好地反映我国各省份的经济发展状况,本文采用地区人均生产总值来表示区域经济发展水平。

(2)解释变量:科技创新(TI)

创新一般是指在已有知识、产品或服务的基础上进行创造性的思维和实践,开发新产品、提高产品质量和提供新服务,本文选取规模以上工业企业Ramp;D经费支出来衡量各省份科技创新水平。

(3)中介变量:产业结构升级(iup)

产业结构升级是指一个产业结构由低层次到高层次的变化,是一种由经济增长方式转向经济发展方式的过程或趋向,通常从产业结构高级化和产业结构合理化两方面进行衡量。本文采用第二产业与第三产业产值之和占GDP的比例作为衡量产业结构高级化(CSG)的指标。产业结构合理化(CSH)参考陈堂和陈光(2020)[11]、李峰等(2021)[12]的研究,选用改进的泰尔(Theil)系数来表示,原始的泰尔系数表示如下:。其中,Gi表示某省份第i产业的产值;G是指该省份总产值;Li代表第i产业的就业人数;L表示总就业人数。泰尔改进公式为:CSH=1-Theil,再使用熵值法加权求出产业结构升级权重指标。

(4)控制变量

本文选取的控制变量如下:人力资本水平(hum),以普通高校在校学生数来表示;劳动力投入(labor),通过各省就业人数来衡量;基础设施建设水平(road),以各省年公路里程数来表示;互联网宽带接入端口数(iabpn),利用各省宽带接入数来衡量;移动互联网用户数(mau),以各省互联网用户数来表示;环境污染情况(ep),以废气排放量来衡量。

(5)数据来源

本文选取中国2013—2022年30个省份(不包括港澳台地区、西藏)的相关数据进行研究,主要数据来源于《中国统计年鉴》、国家统计局及wind数据库,主要变量描述性结果如表1所示。

4.2模型设定

4.2.1空间相关性检验

为验证科技创新与区域经济发展水平的空间相关性,本文以地理距离矩阵为研究矩阵,采用全局莫兰指数进行分析[13],计算公式如下:

其中。

式(1)中:Yi指i省的观测值;则指样本均值;Wij表示地理距离空间权重矩阵;n代表省份数量。根据表2可知,2013—2022年区域经济发展水平与科技创新的全局莫兰指数均大于0,且分别通过1%和5%的显著性检验,表明具有显著的空间正相关性,说明本文选择空间计量的研究方法合理。

4.2.2空间计量模型检验

为确定研究适用的空间模型,本文进行了一系列检验:首先,进行LM检验[13],发现LM-Error检验和LM-Lag检验均在1%的水平上显著,因而可以考虑选择SDM模型展开研究;其次,通过Wald与LR检验法考察SDM模型能否退化为SAR或SEM模型,结果均在1%的水平上显著,说明不能用SAR或SEM模型表示;最后,通过豪斯曼检验判定选择随机或固定效应,本文最终选择双固定效应的空间杜宾模型(SDM)。由于篇幅限制,模型检验结果不再列示。SDM模型设定如下:

PGDPit=α+λWPGDPit+β1TIit+WTIitδ1+β2Xit+WXitδ2+rt+φi+εit(2)

式(2)中:PGDPit为被解释变量;WPGDPit为其空间滞后项;TIit为核心解释变量;WTIit为其空间滞后项;Xit为控制变量;WXit代表空间滞后项;φi为体固定效应;rt指时间固定效应;εit为随机扰动项。

5实证分析

5.1空间效应分解

为进一步探究科技创新对区域经济发展水平的空间影响效应,本文对其进行空间效应分解,结果如表3列(1)所示。科技创新对区域经济发展水平的总效应在1%的水平上显著,表明科技创新整体上有助于区域经济增长,因此假设1成立。科技创新的直接效应显著为正,但间接效应不显著,表示科技创新水平的提升有助于本地区的经济增长,但对相邻地区的外溢效应并不显著。此外,应注意短期内,环境污染(ep)在表面上可能对本地区的经济发展表现出一定的正向促进作用,这种影响主要源于对生产活动的直接刺激,但环境污染的间接效应与总效应均显著表现为负面影响。该地区为追求经济发展而进行的生产活动使污染物扩散至相邻地区,间接抑制了相邻地区的经济发展潜力和速度。从长远视角来看,依赖高污染模式来推动高生产和高收益的道路是不可持续的,因此采用新技术推动绿色发展、创新发展成为必然选择。

5.2异质性分析

本文将30个省份样本划分为东、中、西三大地区,分别对各地区进行空间效应分解,结果如表3所示。

如表3列(2)所示,我国东部地区科技创新水平的间接效应和总效应显著为正,而直接效应不显著,表明科技创新水平对东部省份经济发展总体呈正向影响,但对本区域经济发展影响不大,对相邻地区具有显著的外溢效应。东部省份经济发达、产业密集、人才流动频繁,科技创新成果更容易在区域间传播和扩散,使得科技创新的间接效应和总效应更为显著。

由表3列(3)可知,中部地区的科技创新表现出正向的直接效应和总效应,其间接效应不显著。由此可知,科技创新对中部省份经济发展发挥了显著的促进作用,但不会对相邻省份产生显著影响。相对东部地区,中部地区的产业结构尚未完全定型,科技创新能力可能存在较大差异,其地理位置相对分散,科技创新成果在中部地区之间的传播相对较慢,限制了科技创新的间接效应。

据表3列(4)可知,西部省份科技创新对临近地区经济发展的外溢效应并不显著,但对本地区经济增长具有显著促进作用。此外,相比东、中部地区,西部省份的基础设施建设(road)对本地区的经济发展发挥了显著的推动作用,经济发展水平和创新能力整体偏低,与邻近地区的产业结构可能存在较大差异,导致科技创新成果在跨区域流动时面临诸多障碍和限制。综上分析可知,假设3成立。

5.3机制分析

科技创新是推动产业结构升级的重要动力,产业结构升级则是促进区域经济发展的关键途径。为了进一步考察产业结构升级在科技创新促进区域经济发展中的作用,本文构建以下中介模型进行检验:

PGDPit=δ0+δ1TIit+αi+λt+εit(3)

iupit=β0+β1TIit+β2Xit+αi+λt+εit(4)

PGDPit=γ0+γ1TIit+γ2iupit+γ3Xit+αi+λt+εit(5)

式(3)~(5)中:PGDP表示区域经济发展水平;TI表示科技创新;iup表示中介变量,即产业结构升级;αi为个体效应;λt为时间效应;εit为随机扰动项。

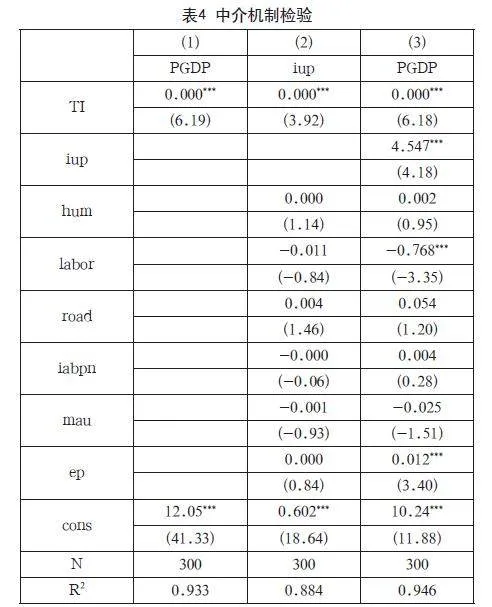

检验结果如表4所示,列(2)结果表明,科技创新系数在1%的水平上显著,说明科技创新水平的提升有助于促进产业结构升级;列(3)中产业结构升级系数仍然显著,表明产业结构升级在科技创新与区域经济增长机制中发挥了中介效应,证实了假设2。

5.4内生性与稳健性检验

5.4.1内生性检验

为避免内生性对实证结果造成影响,本文选取科技创新水平的滞后一期作为工具变量,检验表明科技创新对区域经济发展水平的影响显著为正,上述研究结论依然成立。

5.4.2稳健性检验

(1)替换空间权重矩阵。使用地理邻接矩阵重新进行检验,结果表明科技创新对区域经济增长的直接效应和总效应都是显著的,而间接效应并不明显,与上述研究结果一致。

(2)增加控制变量。引入人均消费支出(CPI)作为新的控制变量,科技创新的系数符号与上述研究的变量符号一致,且具有相同的显著性水平,表明本文结果是稳定的。

6结语

6.1结论

本文基于2013—2022年我国30个省份的面板数据构建空间杜宾模型,对科技创新水平对区域经济发展的影响效应进行实证研究。研究表明,科技创新水平和区域经济发展具有空间正相关性,整体来看,科技创新水平的提升能够显著促进区域经济增长;科技创新能够通过产业结构升级推动区域经济增长,产业结构升级发挥了显著的中介效应。不同地区科技创新对区域经济发展的影响效力存在显著异质性,东部省份产业密集,科技创新成果更容易在区域间传播和扩散,中部地区的产业结构尚未完全定型,科技创新产品更容易在本地区找到应用空间,直接效应更显著;相较东、中部地区,西部地区经济发展水平和创新能力整体偏低,与邻近地区的产业结构可能存在较大差异,科技创新成果在跨区域流动时面临诸多障碍和限制。

6.2建议

第一,加强对科技创新的扶持,建立多样化的创新投资机制,因地制宜地制定科技创新政策。东部地区应继续发挥经济优势,加强区域间的科技创新合作与交流;中部地区应抓住产业结构尚未完全定型的机遇,加快科技创新产品的本地化应用和市场推广;西部地区则需加强基础设施建设,逐步缩小与东中部地区的科技创新差距。

第二,推进产业结构转型升级,推动区域工业结构合理调整,引导企业由低附加值向高附加值转化,由高污染向低污染转型。在此过程中,政府应发挥关键作用,鼓励企业采用先进技术和管理模式,促进不同产业之间的协同发展,使产业链上、下游的联系更密切,实现互利共赢。

第三,加强地区间全方位合作,利用现代信息技术手段建立跨区域的科技创新信息共享平台,建立跨区域的技术转移和成果转化服务体系,推动科技成果在区域间的流动和转化,建立健全跨区域的人才服务体系,制定差异化的人才培养与引进政策,全面提高我国区域经济竞争力。

参考文献

SeferŞener,ErcanSarıdoğan.TheEffectsOfScience-Technology-InnovationOnCompetitivenessAndEconomicGrowth[J].Procedia-SocialandBehavioralSciences,2011,24:815-828.

ChaoLiu,GuanjunXia.ResearchontheDynamicInterrelationshipamongRamp;amp;DInvestment,TechnologicalInnovation,andEconomicGrowthinChina[J].Sustainability,2018,10:4260.

高志刚,智颖,韩延玲.科技创新对中国区域经济高质量发展的影响研究:基于2009—2018年30省份发展水平数据测度分析[J].中国高校科技,2023(3):14-21.

王丽君,李甫,陈鹏.利用好国内外创新资源促进我国区域经济发展:内在机理与实现路径[J].价格理论与实践,2024(3):194-199.

薛珍妮.科技创新驱动区域经济高质量发展的影响机制研究:基于产业结构升级中介效应的省级面板数据实证分析[J].现代商业,2023(16):11-14.

姜芮,孟令航,刘帮成.科技创新人才集聚度与区域经济高质量发展的空间特征:基于空间计量和面板门槛模型的实证分析[J].经济问题探索,2023(10):59-72.

谢忠局,马亚东,杨正东.中国高校科技创新对区域经济发展的影响效应研究:基于空间溢出效应视角的分析[J].价格理论与实践,2021(4):165-168.

董黎晖,杨平宇,黄熙熙.产业升级与区域经济发展的互动关系分析[J].云南财经大学学报,2017,33(1):55-62.

赵越强,蔚立柱,沈迎春,等.金融开放、产业结构升级与区域经济增长_赵越强[J].统计与决策,2021,37(21):136-139.

HuiZheng,XiaodongLiu,YajunXu,etal.EconomicSpilloverEffectsofIndustrialStructureUpgradinginChina’sCoastalEconomicRims[Z]:1-14.

陈堂,陈光.科技创新对产业结构升级的空间外溢效应研究:基于省域空间面板模型的分析[J].云南财经大学学报,2020,36(1):21-31.

李峰,李明祥,张宇敬.科技创新、产业结构升级对经济发展的实证分析[J].技术经济,2021,40(7):1-10.

尹迎港,常向东.科技创新、产业结构升级与区域碳排放强度:基于空间计量模型的实证分析[J].金融与经济,2021(12):40-51.