家庭教养方式、亲子关系与青少年社会心理发展

2025-01-22杨雪宋佳殷

【摘要】维护青少年社会心理健康发展是提高青少年综合素质的重要保障,是人口高质量发展的基础和前提。家庭是青少年社会化的起点,家庭教养方式对促进青少年社会心理发展起重要作用。本文基于2020年中国家庭追踪调查(CFPS)数据实证分析不同家庭教养方式对青少年社会心理发展的影响及亲子关系的作用机制,采取倾向得分匹配法和替换核心解释变量法等验证实证研究结果的稳健性,并使用Bootstrap法检验影响机制的稳健性。研究结果表明家庭教养方式显著影响青少年社会心理健康发展。与忽视型教养方式相比,权威型教养方式促进青少年自我效能感、尽责性、宜人性、外向性、开放性、情绪稳定性和集体融入感的积极发展,且优于放任型教养方式;而专制型教养方式不利于青少年社会心理发展。家庭教养方式通过影响亲子关系间接影响青少年社会心理发展。权威型教养方式使亲子冲突的发生率降低,并增加青少年对家长的信任度和依赖度,从而促进社会心理发展。放任型教养方式对改善亲子关系并正向影响青少年社会心理发展的效果不如权威型。专制型教养方式容易引起亲子冲突,并使青少年削减对家长的信任与依赖,不利于其社会心理健康发展。权威型教养方式对女孩、乡村、10~12岁青少年社会心理发展效果更佳;专制型教养方式对10~12岁青少年社会心理发展负面效果更明显;放任型教养方式对男孩社会心理发展的促进效果更显著。选择合理的家庭教养方式、建立高质量亲子关系是促进青少年社会心理健康发展的重要途径。家长应树立正确的家教观和育儿观,通过陪伴、互动和交流建立亲子间信任桥梁,要设定明确的教育期望和行为界限;要不断学习新的育儿技巧、接受先进的育儿理念,顺应时代背景适当调整教养策略以满足孩子的成长需求,根据孩子的个体特点和家庭环境综合考虑适宜的教养方式,从而促进孩子全面发展。要多部门联合、医教体融合、家校社协同,共同促进青少年社会心理积极发展。

【关键词】青少年;家庭教养方式;亲子关系;社会心理发展

【中图分类号】C913.1"""""""""""""【文献标志码】"A"""""nbsp;""""doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2025.01.006

【文章编号】1004-129X(2025)01-0078-16

一、引言

党的二十届三中全会提出着力提高人口整体素质,以人口高质量发展支撑中国式现代化。维护青少年社会心理健康发展是提高青少年综合素质的重要保障,是人口高质量发展的基础和前提。近年来相关政府部门多次发文强调精神健康及心理健康的重要性,并提出要促进青少年社会心理健康发展,共同守护美好未来。由于青少年阶段是其生理、心理、社交等各个方面发生转变的枢纽期,对于其心理发展的正向引导极为关键,生物、心理、社会、环境等内外因素都会对青少年社会心理发展产生影响。《中国国民心理健康发展报告(2021—2022)》显示2022年参与该调查的青少年中有14.8%存在抑郁风险(轻度抑郁占比为10.8%,重度抑郁占比为4.0%)。据估算有至少3000万17岁以下的青少年出现心理亚健康现象。因此,引导青少年社会心理健康发展不容忽视。

加强家庭建设是促进人口与经济社会协调发展的战略选择。[1]社会心理发展包括心理健康水平、自信心、集体融入情况、人际关系、主观幸福感、外化偏差行为等多方面。[2-3]家庭在青少年生活知识和社会规范学习、非认知能力培养和人际关系维系的过程中承担着关键社会化责任,积极家庭教养方式、高质量亲子关系、良好家庭环境对预防青少年社会心理消极发展具有重要作用。目前,学术界相关研究主要聚焦亲子关系影响因素和青少年心理健康影响因素的探讨,实证分析家庭教养方式、亲子关系与青少年社会心理发展三者间关系的研究相对匮乏。本文基于2020年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,实证分析了不同家庭教养方式对青少年社会心理发展的影响及亲子关系的作用机制,采取倾向得分匹配法和替换核心解释变量法等验证了实证研究结果的稳健性,并使用Bootstrap法检验影响机制的稳健性。

文章可能的边际贡献在于:第一,将家庭教养方式、亲子关系与青少年社会心理发展三者纳入同一理论分析框架,重点关注亲子关系与家庭教养方式影响青少年社会心理发展的作用机制。第二,根据青少年自我效能感、尽责性、宜人性、外向性、开放性、情绪稳定性和集体融入感多维度构建青少年社会心理发展综合指标,更全面地衡量青少年社会心理发展。

二、文献综述与研究假设

(一)家庭教养方式与青少年社会心理发展

家庭教养方式也可称为父母教养方式,是指父母在子女成长、教育过程中采取的行为、理念、态度等,决定了青少年能否形成正确的社会认知和行为方式,对青少年社会心理发展具有重要影响。美国心理学家鲍姆林德按照父母对待子女的方式将其分为权威型、专制型和放任型。在对家庭教养方式的后续研究中,相关学者根据“要求”和“回应”两个维度将其进一步分为权威型、专制型、放任型(宽容型)和忽视型四类。[4]“要求”反映家长对子女的命令、约束与管教;“回应”反映家长给予子女的情感支持与需求满足。[5-6]阿林德尔等则根据家长能否及时回馈子女的需要和是否对子女过度控制将家庭教养方式分为拒绝型、情感温暖型和过度保护型三类。[7-8]

社会心理发展可以通过人们身处逆境时的人际关系、工作态度、娱乐活动中的表现等多个维度衡量。[9]青少年时期正处于心智发育的过渡阶段,容易呈现出这一年龄段独特的特点和问题,因此对青少年社会心理发展进行评估的挑战性更强。[10]对青少年社会心理发展产生影响的因素众多,如父母抑郁水平、家庭内部控制、家庭环境、亲子冲突与交流频率、父母对子女学习和生活关怀以及行踪关注。父母扮演着影响青少年社会心理发展的重要角色,家庭教养方式与亲子关系对青少年未来的发展和成功与否尤其重要。[11-13]

家庭社会经济地位与养育观念的差别会引起家庭教养方式的异同,社会经济地位较高的家庭一般不会采取专制型的教养方式,具有较强育儿责任感的父母更倾向于采取高回应的教养方式,对子女赋予较高教育期望的父母大多会采取权威型教养方式。[14]专制型教养方式可能会引起青少年焦虑、自卑、抑郁情绪的产生,低要求的教养方式可能会导致青少年自律性下降、增加不良行为和校园欺凌的风险,从而影响青少年社会心理健康发展。权威型教养方式强调家庭成员间的平等沟通和相互尊重,在正确引导子女社会行为的同时,及时给予关爱和温暖,有助于青少年培养自尊心、社交能力和心理健康等社会心理发展。[5-6][15]

家庭教养方式的选择和适当调整对青少年社会心理发展具有深远影响。家长应根据自身和子女的条件与不同教养方式的优缺点选择适合自家子女的家庭教养方式,为青少年的健康成长提供必需支持和正确引导。据此提出假设1。

假设1:家庭教养方式对青少年社会心理发展产生影响,在不同家庭教养方式下成长的青少年社会心理发展状况存在差别。

假设1a:权威型家庭教养方式有利于青少年社会心理积极发展。

假设1b:放任型和专制型家庭教养方式对青少年社会心理发展的影响具有不确定性。

假设1c:忽视型家庭教养方式不利于青少年社会心理积极发展。

(二)家庭教养方式对青少年社会心理发展的作用机制

结合家庭系统理论、亲和-冲突理论、冲突理论、符号互动理论、交换论和社会交换理论等,可知亲子关系根据亲子间互动的性质或状态可将其划分为合作关系、平等关系、对抗关系、冲突关系等,这些关系决定着亲子关系质量的高低。[16-17]生病时互相照顾、教育投资、礼物互赠以及家务分担等都能够增加沟通与互动的频率,有利于形成高质量亲子关系。亲子间适当的冲突可以直接了解彼此的观点与情感,能够明晰对方需求并尽快改正对方不满意之处,从而使亲子关系得到改善,提升家庭的生活质量。[18]强烈且频繁的亲子冲突将会降低亲子之间互动和有效沟通的频率,可能导致青少年产生孤独、抑郁等消极情绪,还会使青少年产生负向自我评价,甚至导致学业成绩下降。[19]随着经济功能弱化,家庭的情感功能逐渐占优势,感情交流成为家庭精神生活的重要组成部分,良好的沟通能够促进亲子关系,有助于青少年积极社会心理发展。[16]对于青少年来说,家庭关系是影响其社会心理发展的主要因素之一,积极或消极心理的生成、非认知能力的发展、情感慰藉以及精神寄托都与父母和子女之间的情感关系密不可分。

父母对子女投入更多的精力和照顾可以防范青少年不良行为,质量良好的亲子关系能够鼓励青少年提升学业表现,子女与父母保持良好关系同样可以使青少年的心理维持积极状态。[20-21]家长控制欲过强、施加过大压力,且缺乏情感支持的青少年通常会与父母产生更多冲突;在自己的家庭中常常遭遇被孤立和忽略情况、缺少家人陪伴而感到孤独的青少年与父母之间欠缺沟通,会对父母失去信任感,这类青少年的生活满意度和心理健康得分通常较低;而经常得到家庭成员的支持和鼓励、家庭内部经常相互分享与照顾的青少年对生活更满意,心理健康状态也更好。[22]父母对子女的日常关怀和情感联络能够正向影响青少年的情绪稳定性,亲子分离或父母婚姻质量不好会降低青少年的生活满意度和幸福感,从而引发心理健康危机。增强亲情质量和促进亲友交往能够提升青少年学习毅力、学校融入、开放能力等,促进青少年社会心理健康发展。[23-25]与非流动家庭相比,流动家庭的父母由于将更多的精力投入赚钱养家方面,与子女之间的沟通不及时、缺乏亲子互动,导致亲子关系质量不如非流动家庭高,生活在两种不同类型家庭的青少年的社会心理发展有所差异。[26]

母亲在子女成长过程中扮演着主要抚养者的角色,与父亲相比,青少年社会心理发展更容易受到母亲言行举止的影响。母亲受教育程度和情绪稳定性与子女自我效能感、社会行为和交往能力等显著相关,其作用高于父亲;受教育程度较高的母亲对促进青少年身心全面发展的社会要求感知更明确,教育方式更合理化,更有利于青少年社会心理积极发展。[27]父母参与频率越高,子女主观尽责性表现越强,青少年社会心理发展状态越乐观;子女与父母共同参与家务劳动能够提升青少年的客观尽责性,从而使其态度更积极。[28]低要求的教养方式往往容易增加青少年网络成瘾的可能性,造成学习时间损失,导致亲子冲突频率大幅增加。[29]亲子冲突负向影响青少年自尊和生活满意度,还会加剧其孤独感和抑郁程度。[30]据此提出研究假设2。

假设2:家庭教养方式通过亲子关系影响青少年社会心理发展。

假设2a:权威型教养方式的家庭亲子关系质量更高,有利于青少年社会心理积极发展。

假设2b:专制型教养方式的家庭亲子关系质量更低,不利于青少年社会心理积极发展。

假设2c:放任型教养方式的家庭亲子关系质量较好,但对青少年社会心理发展的影响具有不确定性。

三、数据、变量与方法

(一)数据来源

本研究使用的数据来源于2020年中国家庭追踪调查(ChinaFamilyPanelStudies,CFPS),该调查由北京大学中国社会科学调查中心负责实施,其样本覆盖25个省(自治区、直辖市),涉及家庭、成年人、少儿等多个层面的数据。世界卫生组织将10~19岁的人群界定为青少年,但由于CFPS数据的少儿问卷仅针对10~15岁样本,故选取10~15岁的青少年样本作为研究对象。本文以个体为基本单位,将2020年CFPS数据进行整理,根据研究所需指标删除缺失过多的无效样本,最终获取1140个有效观测值。

(二)模型设定

由于采取主成分分析法构建的青少年社会心理发展指标是连续型变量,因此采用普通最小二乘回归模型(OLS模型)进行估计,并构建如下基准回归方程:

[MentalHealthi=α0+α1Parentingi+X′iδ+εi](1)

[MentalHealthi]表示青少年社会心理发展状况,[Parenting]表示家庭教养方式,[Xi]表示其他影响青少年社会心理发展状况的协变量向量,[εi]表示随机误差项,[α0]表示常数项,[α1]是核心解释变量家庭教养方式的系数,[δ]为协变量对应的系数向量,[i]表示每个青少年个体。

为考察亲子关系作为中介变量如何在家庭教养方式与青少年社会心理发展之间发挥间接效应,构建如下两个方程:

[Parenthoodi=β0+β1Parentingi+X′iδ+μi](2)

[MentalHealthi=γ0+γ1Parentingi+λParenthoodi+X′iδ+νi](3)

[Parenthoodi]表示青少年与父母间的亲子关系,[β0]和[γ0]为常数项,[β1]和[γ1]为家庭教养方式的系数,[λ]表示亲子关系的系数,[μi]和[νi]表示随机误差项。

(三)变量设定

1.被解释变量

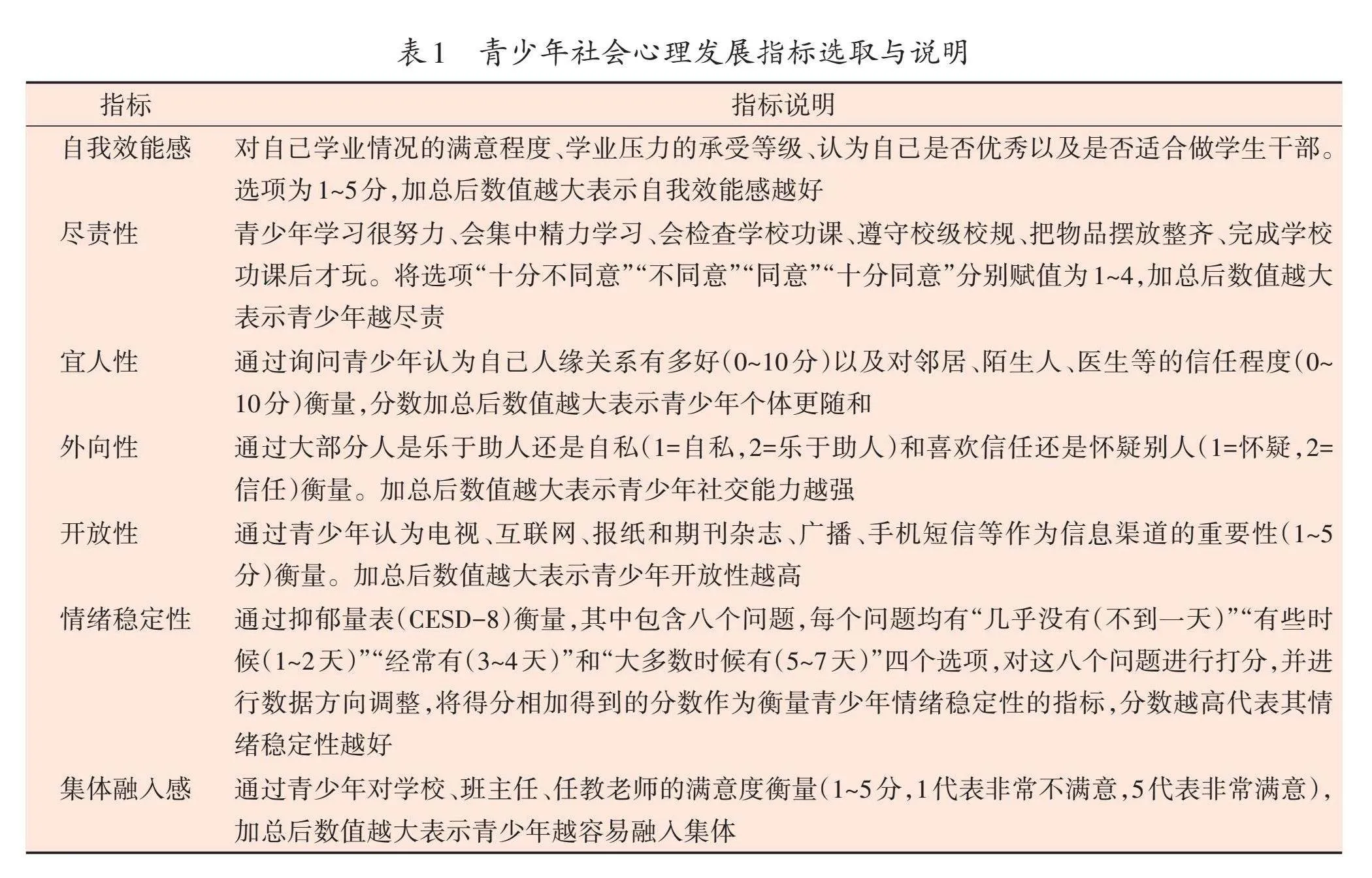

本文参考汤秋芬和张贵生的做法,[2]并结合李安琪、周威、周丹等的研究方法,[23-24][31]从自我效能感、尽责性、宜人性、外向性、开放性、情绪稳定性和集体融入感七个方面衡量青少年社会心理发展,具体指标选取说明见表1。采取主成分分析法提取一个公因子,对其进行标准化处理后得到范围在0~100的指数,用于衡量青少年社会心理发展指标,数值越大表示其社会心理发展越积极。对主成分分析进行检验,KMO检验值为0.791,大于0.6,表明青少年社会心理发展的指标选取较合理。

自我效能感反映青少年对自身能力的判断以及能否完成某一成就行为的自信心,通过青少年的自我评价衡量;尽责性反映青少年认真谨慎、有条不紊、遵守规则等特质;宜人性反映其信任他人、随和宽容等特质;外向性反映青少年性格开朗或含蓄,体现其社交能力;开放性反映青少年思维创造力和好奇心程度;[24]情绪稳定性反映青少年控制情绪的能力如何,青少年样本抑郁量表(CESD-8)的[Cronbach'sα]系数为0.734,说明该量表具有较好的内部一致性;集体融入感反映青少年在学校的适应能力,即学校融入。

2.解释变量

本文参考麦考伊的划分方法,[32]并结合张皓辰和秦雪征等人的做法,[33]根据“要求”和“回应”两个维度将家庭教养方式分为四类,分别是高要求、高回应的权威型;高要求、低回应的专制型;低要求、高回应的放任型;低要求、低回应的忽视型。“要求”维度通过询问家长在过去一年里,要求孩子完成家庭作业的频率;阻止或终止孩子看电视或娱乐视频节目的频率及限制孩子所看电视或娱乐视频节目类型的频率等问题来衡量,将选项“从不”“很少(每月1次)”“偶尔(每周1次)”“经常(每周2~4次)”“很经常(每周5~7次)”分别赋值为1~5。“回应”维度通过询问青少年过去一年中家长对待他的方式来衡量,包括“当你做得不对时,家长会问清楚原因,并与你讨论该怎样做”“家长鼓励你努力去做事情、跟你说话很和气、鼓励你独立思考、要求你做事时会讲原因、喜欢跟你说话、给你讲故事、和你一起玩乐、表扬你”等问题,将选项“从不”“极少”“有时”“经常”“总是”分别赋值为1~5。将对应的题项分数加总,并进行标准化处理,通过比较“要求”与“回应”两个维度的频次,形成权威型、专制型、放任型和忽视型四种家庭教养方式。

3.其他变量

为考察不同家庭教养方式如何通过亲子关系对青少年社会心理发展产生影响,本文参考已有文献的做法,[21][28][30]选取三个观测变量来衡量亲子关系:(1)询问青少年在过去一个月里与父母争吵的次数。(2)询问青少年对父母的信任程度,选项为0~10分,分数越高表示孩子对父母越信任、亲子关系越好。(3)咨询青少年对父母的依赖程度,具体问题为“当你遇到烦恼时,最主要向谁诉说?”将选择向父母诉说的赋值为1,表示青少年信任父母,将未选择向父母诉说的赋值为0,表示青少年对父母的依赖程度较低,能够反映亲子关系质量的高低。

为了准确分析家庭教养方式对青少年社会心理发展的影响,实证研究中还加入可能对青少年社会心理发展产生影响的个体和家庭两个层面控制变量。个体层面变量主要包括年龄、性别(0=女,1=男)和户籍性质(0=乡村,1=城镇);家庭层面变量主要包括家庭规模、家庭经济状况和父母受教育水平,其中将家庭年收入取对数处理作为反映家庭经济状况的指标。具体统计变量的界定标准和描述性统计见表2。

四、研究结果及分析

(一)描述性统计分析

表2展示选取的相关指标平均值和标准差情况。考察四种家庭教养方式下被解释变量的特征,发现接受权威型教养方式的青少年社会心理发展最好,平均得分为51.07,其次为放任型、专制型,忽视型教养方式最不利于青少年社会心理发展,平均得分仅为45.16,低于平均水平。亲子关系方面,接受专制型教养方式的青少年与父母发生冲突的频率最高,忽视型教养方式同样容易产生矛盾,得分分别为6.63和6.33,均高于争吵频率平均水平;而采取权威型和放任型教养方式会降低争吵的发生频次;权威型教养方式能够增强亲子间的信任度,专制型教养方式则大幅削弱青少年对父母的信任;忽视型和专制型教养方式会降低青少年对父母的依赖性和沟通意愿1。总体来说,作为样本的青少年社会心理发展良好,各维度指标均位居中等偏上水平。控制变量方面,年龄的均值为12.47岁,性别分布较为均衡,户籍性质为城镇的比重较乡村低12%,家庭成员数的均值为5.42个,青少年父亲的受教育水平稍高于母亲受教育水平。

(二)基准回归分析

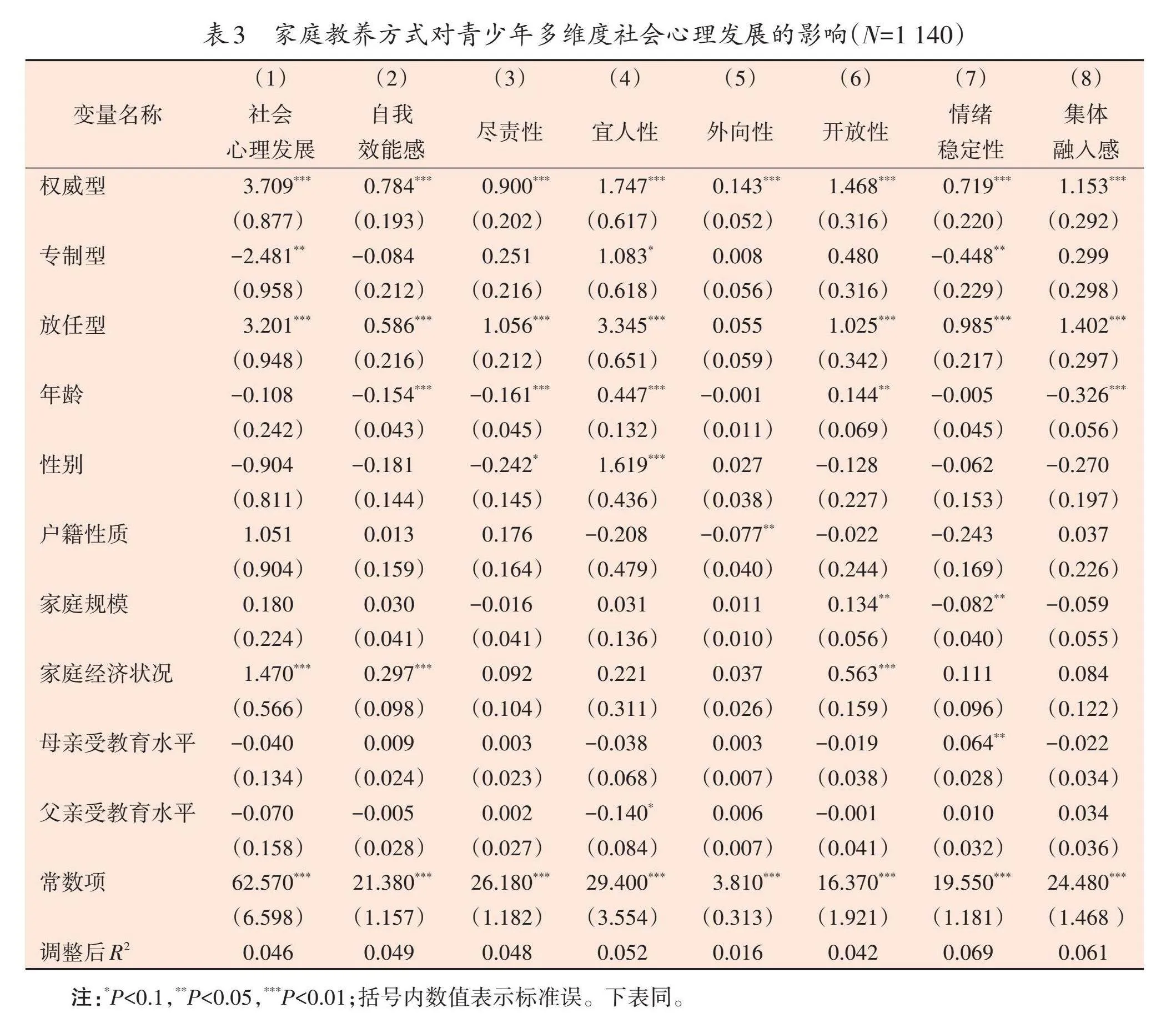

表3展示的是家庭教养方式对青少年社会心理发展影响的实证结果,以忽视型教养方式作为参照组。模型(1)展示了不同家庭教养方式对青少年社会心理发展的影响状况,模型(2)至模型(8)分别展示不同家庭教养方式对青少年社会心理发展各维度指标的影响状况。

结果显示不同家庭教养方式对青少年社会心理发展的影响效果存在差异,假设1得到验证。与忽视型教养方式相比,接受权威型和放任型教养方式的青少年社会心理发展在1%统计水平上显著提高超过3单位,更有利于其社会心理积极发展,且权威型教养方式优于放任型;而专制型教养方式不利于青少年社会心理发展。权威型教养方式对青少年各维度社会心理发展均具有显著促进作用;放任型教养方式亦具有促进作用,但其中外向性指标不显著,这可能是由于该教养方式缺乏家长对孩子的行为指导与约束,导致青少年社交技能发展受限,难以展现外向性特征;专制型教养方式对青少年宜人性的发展高于忽视型教养方式,但影响强度和显著水平均不如权威型和放任型,且会增加青少年产生负面情绪的可能性。

控制变量方面,只有家庭经济状况对青少年社会心理发展的综合指数产生显著正向影响,这可能是由于良好的家庭经济状况能够为青少年提供扎实的物质基础和稳定的教育环境,且社会经济地位较高的家庭更倾向于选择权威型教养方式,更有利于青少年发展。[2][14]年龄负向影响青少年自我效能感、尽责性和集体融入感,正向影响青少年宜人性和开放性的发展。随着年龄的增长,青少年对自身要求和期望不断提高,所面临的学业压力和人际交往难题也逐渐增加,当现实与期望产生偏差时,可能导致青少年自我效能感和集体融入感下降;青少年尽责性发展需要家庭、学校和社会等方面的引导与监督,是循序渐进的过程,在此过程中青少年可能表现出不自律的行为。随着青少年社交经验不断增加、认知能力逐渐提升,将会表现出更多的同理心,尝试新事物和新观念的意愿也随之增强,有助于提升其开放性和宜人性。相比于男孩,女孩更自觉地遵守校规校纪、学习与生活更加努力和严谨。[34]城镇青少年的社交能力略强于乡村青少年;家庭规模较大的青少年与生活在核心家庭的青少年相比,思维创造能力和对新事物的探索欲更强烈,但情绪稳定性更差;[2]母亲的受教育年限越长,青少年出现心理问题的可能性越低,控制情绪稳定的能力越强。[23]

(三)稳健性检验

1.倾向得分匹配法(PSM)

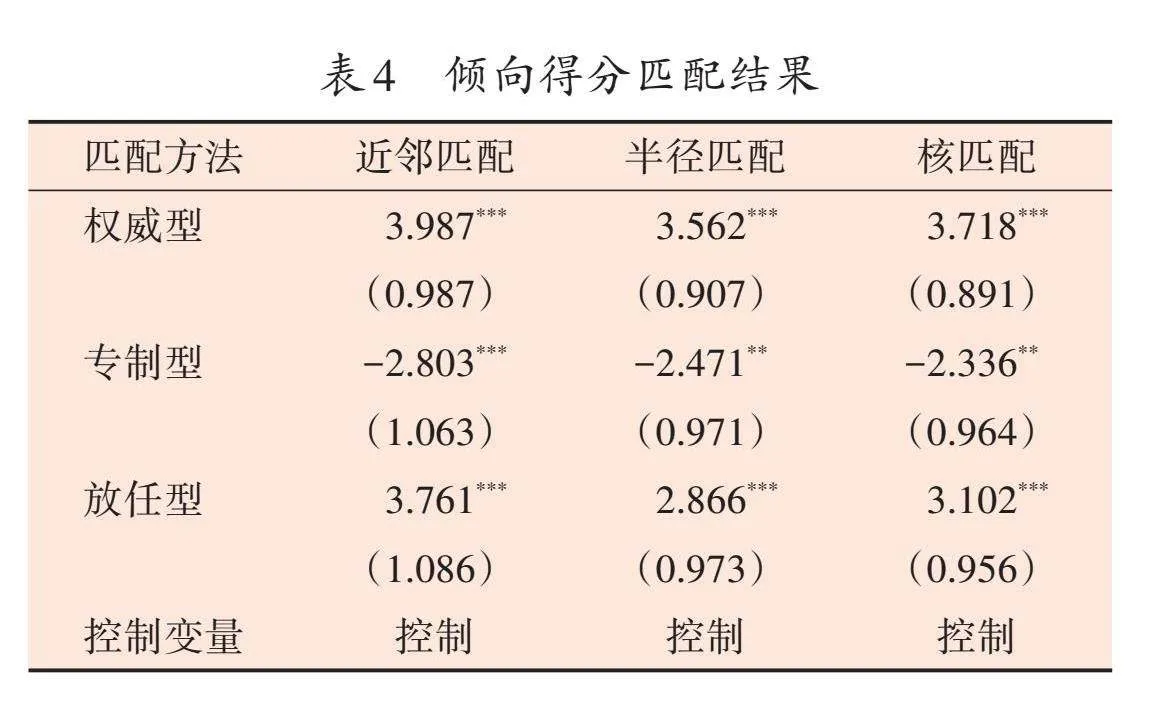

由于基准回归中建立的是线性回归模型,使用无需设定模型为线性关系的倾向得分匹配法(PSM)进行检验可以提高研究结果的可信性。

首先预测出不同家庭教养方式的倾向得分,然后采用近邻匹配法、半径匹配法和核匹配法三种方法将处理组和对照组进行匹配,计算出不同家庭教养方式对青少年社会心理发展影响的平均处理效应(ATT),结果如表4所示。近邻匹配法为带卡尺的近邻匹配,其中[k]=4,Caliper设置为0.01;半径匹配法中的半径设置为0.01;核匹配法使用默认的核函数与带宽。三种匹配方法结果方向与效果均与前文基准回归一致,均至少在5%的统计水平上显著(|[T]|均大于1.96)。三种方法计算出的平均处理效应(ATT)值较为相近、差异较小,证明实证结果具有较强的稳健性。进一步对不同匹配方法进行平衡检验,匹配后的变量标准化偏差下降到10%以下,符合平衡性检验标准。以上均表明倾向得分匹配(PSM)法匹配效果较好,基准回归分析的结果具有良好的稳健性。

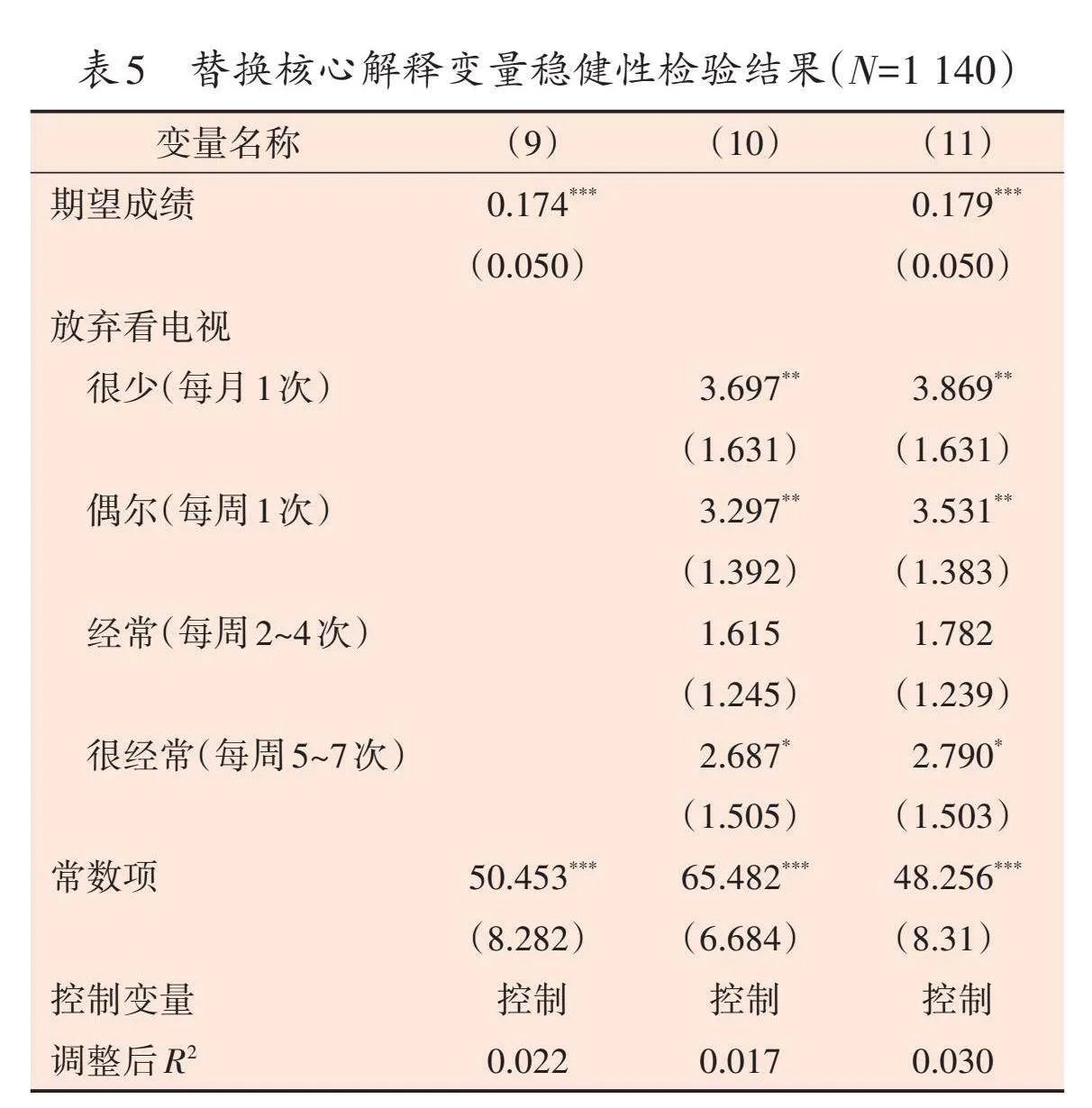

2.替换核心解释变量

为进一步检验实证研究结果的稳健性,本文采取替换核心解释变量的方法进行再讨论,将核心解释变量从“要求”和“回应”两个维度来衡量,分别替换为“您希望孩子这学期或下学期的平均成绩是多少?(0~100分)”和“当看电视或视频节目与孩子学习冲突时,您放弃看自己喜欢的电视或视频节目以免影响其学习发生的频率如何?”家长期望成绩越高,则视为对孩子的要求越严格;家长为孩子学习放弃娱乐的频率越高,则视为对孩子需求的反应程度越高。“回应”维度以“从不会因为孩子放弃看电视或视频节目”为参照组。实证分析结果如表5所示,模型(9)和模型(10)为“要求”和“回应”维度对青少年社会心理发展的影响,模型(11)将两个维度同时加入模型中,探究二者的共同作用效果。结果显示要求性程度每提高1单位会使青少年社会心理发展水平提升0.174单位;与家长从不为孩子需求做出回应的青少年相比,为其需求提供适当回应更有利于社会心理发展,但应注意付出程度不宜过于密集。同时加入两个维度指标后,影响程度均有所提升,说明家长对孩子赋予一定的期待、对孩子设置合理要求、给予孩子更多关怀均对青少年社会心理发展的培养具有促进作用,同时还应平衡给予青少年的要求和回应程度,过分注重其中某个方面都会使培养效果下降。因此,高要求、高回应的权威型教养方式最有利于青少年社会心理发展;而放任型和专制型教养方式则只注重要求和回应中的一部分,而忽略了另一半的重要性,都一定程度上限制了青少年社会心理发展。这与根据基准回归结果得出的结论一致,说明模型具有良好的稳健性。

(四)机制分析

前文证实了不同家庭教养方式与青少年社会心理发展之间的影响作用,但家庭教养方式通过何种机制作用于青少年社会心理发展有待进一步探讨。采取不同家庭教养的家长对孩子的要求与回应程度有差别,这决定了家长与青少年之间是亲子亲和或亲子冲突,而亲子关系也是影响青少年社会心理发展的重要因素之一。

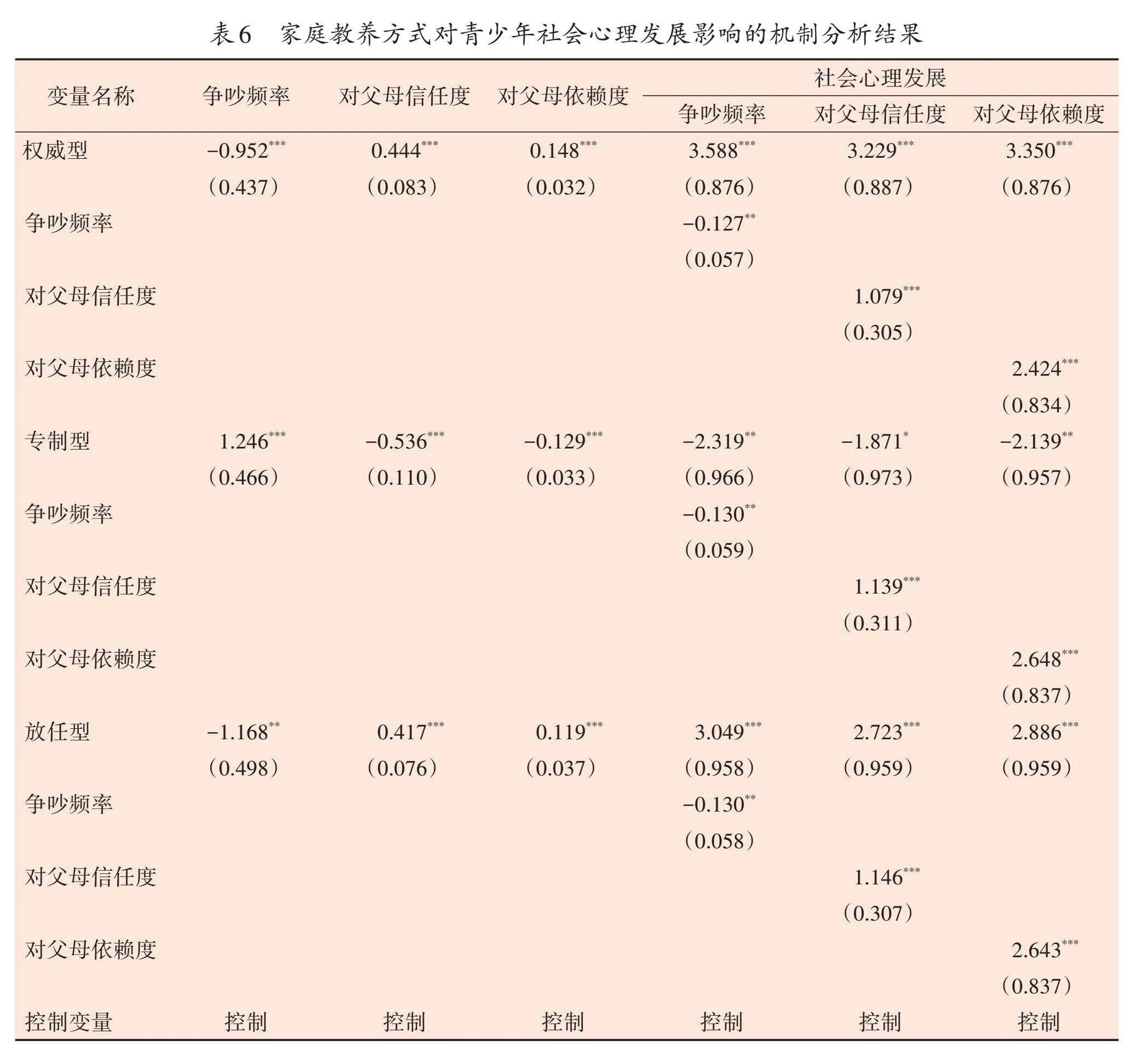

首先,以忽视型教养方式为参照组,采用Baron和Kenny提出的中介效应检验法验证亲子关系在家庭教养方式对青少年社会心理发展影响过程中的中介作用,模型构建如公式(1)~(3)所示,结果见表61。

结果显示:相较于忽视型教养方式,采取权威型和放任型教养方式将会降低争吵频率,亲子冲突发生率降低则会使青少年社会心理向好的方向发展;这两种教养方式由于家长提供了充足的情感支持,会提升青少年对父母的信任度和依赖度,使亲子关系更亲和,和谐的家庭氛围能够促进青少年社会心理发展。但放任型教养方式由于一味地满足孩子的需求而缺乏家长对孩子的引导与监督,促进青少年社会心理积极发展的效果不如权威型。采取专制型教养方式会增加发生亲子冲突的可能性,可能是由于专制型教养方式只重视“要求”这一单一维度,而忽视了及时给予孩子情感支持与温暖的重要性。过度地约束与限制会引发处于青春期阶段的青少年产生严重情绪波动,从而阻碍了其社会心理积极发展。假设2得到验证。

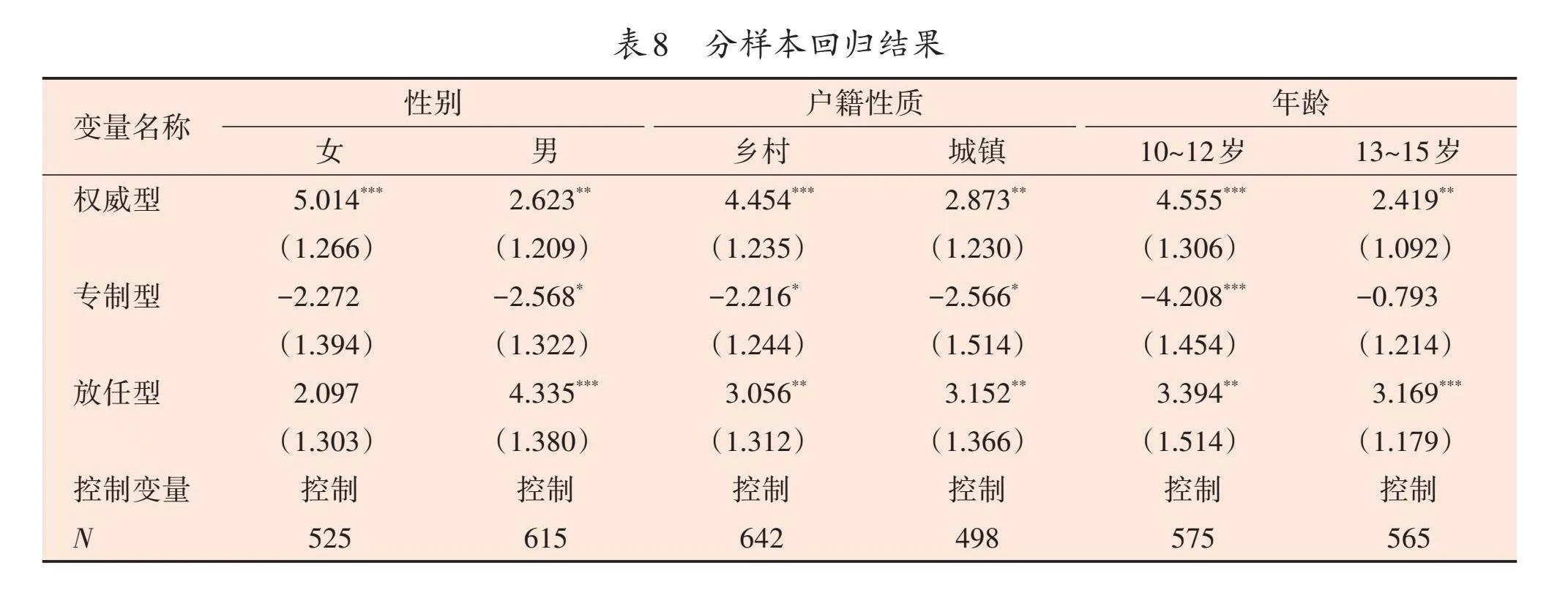

其次,采用偏差矫正的百分位Bootstrap法([N]=500)进行验证,结果如表7所示。这种方法不依赖于正态分布的假设,还能提高小样本的估计准确性,增强分析结果的稳健性。相较于忽视型教养方式,权威型、专制型和放任型教养方式均通过争吵频率、对父母的信任度和依赖度影响青少年社会心理发展,可以认为亲子关系在家庭教养方式和青少年社会心理发展之间起着中介作用。权威型教养方式对青少年社会心理发展发生影响的3.26%(0.121/3.709)是通过争吵频率来实现的,12.91%(0.479/3.709)通过对父母的信任度来实现,9.68%(0.359/3.709)通过对父母的依赖度来实现,对父母信任度的中介效应更明显。专制型教养方式通过6.53%的争吵频率、24.59%对父母信任度和13.78%对父母依赖度来影响社会心理发展。放任型教养方式则通过4.75%的争吵频率、14.93%对父母信任度和9.84%对父母依赖度来影响社会心理发展。专制型教养方式对亲子关系方面有显著的负向作用,这与前文中介效应检验法得出的结果一致,说明该教养方式会增加争吵频率、使青少年丧失对父母的信任和依赖,不利于青少年社会心理发展。

(五)异质性分析

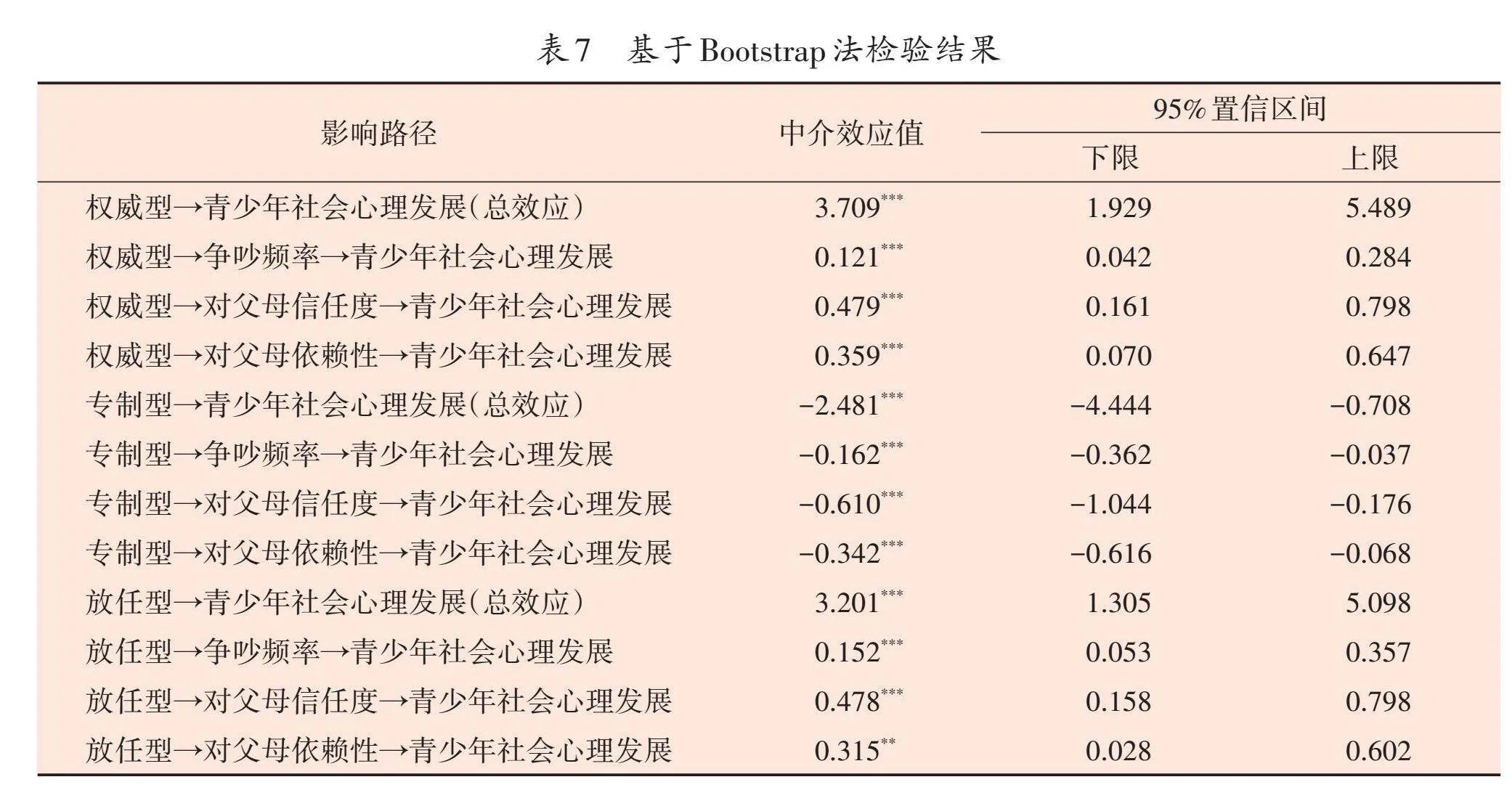

首先,考虑不同性别青少年在面对不同教养方式时的行为表现可能存在差异,且认知能力与非认知能力的形成可能存在性别差距,家庭对子女的教育投入也存在性别不平等的可能性,因此需分性别考察不同家庭教养方式对青少年社会心理发展影响的差异性。[33-35]其次,城乡发展不平衡可能会导致城乡教育资源、公共资源配置、社会经济条件和育儿观念等方面产生差异,城乡家庭经济投入和时间投入方面均可能不同,最终导致青少年社会心理发展的差别。[36]此外,青少年社会心理可能随着年龄增长产生波动,处于不同年龄组的青少年家长对孩子的教养方式可能存在差异,影响对青少年社会心理发展的作用效果。[37]因此,从性别、户籍性质、年龄组三个方面对家庭教养方式与青少年社会心理发展之间的因果关系进行异质性分析(见表8)。

性别方面,与忽视型教养方式相比,权威型教养方式不论对男孩还是女孩的社会心理发展均产生显著的正向影响,说明这种在尊重孩子的个性和需求的同时,为孩子制定明确的规划并正确引导的教养方式有利于青少年社会心理发展,不受性别限制;对女孩的影响效果更明显、且不宜采取放任型教养方式的原因可能是女孩对家长情感支持的需求更强烈,同时也更依赖于父母的引导与帮助。于男孩而言,权威型和放任型这两种高回应性教养方式对其社会心理发展高于低回应性的专制型。户籍性质方面,专制型和放任型教养方式对城乡青少年社会心理发展并无明显差异。由于乡村青少年的家长大多外出务工,亲子间的时空分离易造成亲子沟通和互动频率减少,可能会负向影响乡村青少年社会心理发展。因此,高要求、高回应权威型教养方式对乡村青少年社会心理发展的正向作用效果大于能够与家长高密度接触的城镇青少年。年龄段方面,青春期前期是家庭养育投入的关键阶段,家长对青少年提供的情感支持和有效引导对青少年社会心理发展带来的积极影响高于青春期后期。青春期前期正是青少年非认知能力和认知能力形成的关键时期,家长对孩子施加过量的压力却缺乏情感支持对青少年各维度社会心理发展带来严重的负面影响;随着年龄的增长,青少年的认知能力随之提升,独立性和自主性也更加强烈,家长的高约束性不抵青少年的低顺从性,专制型教养方式对青少年的负面效果不再显著。

五、结论与启示

维护青少年社会心理健康发展是提高青少年综合素质的重要保障,是人口高质量发展的基础和前提。家庭是青少年社会化的起点,家庭教养方式对促进青少年社会心理发展起重要作用。本研究基于2020年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,实证分析了不同家庭教养方式对青少年社会心理发展的影响及亲子关系的作用机制,采取倾向得分匹配法和替换核心解释变量法等验证了实证研究结果的稳健性,并使用Bootstrap法检验影响机制的稳健性。得到以下主要结论:

第一,家庭教养方式对青少年社会心理健康发展的影响尤为重要。与忽视型教养方式相比,权威型教养方式促进青少年自我效能感、尽责性、宜人性、外向性、开放性、情绪稳定性和集体融入感的积极发展,且优于放任型教养方式;而专制型教养方式不利于青少年社会心理发展。

由于放任型教养方式缺乏家长对孩子的行为指导与约束使青少年社交技能发展受限,不利于青少年外向性发展;而专制型教养方式对除青少年宜人性和情绪稳定性以外的社会心理指标均不产生影响,对宜人性发展的影响强度和显著水平均不如权威型教养方式,且可能负向影响其心理健康。使用倾向得分匹配法(PSM)和替换核心解释变量的方法进行验证后,结果仍然成立,证明实证分析具有稳健性。

第二,家庭教养方式通过亲子关系影响青少年社会心理发展。与忽视型教养方式相比,权威型教养方式通过降低争吵频率、提升青少年对家长的信任度和依赖度,减少亲子冲突、促进亲子亲和,从而推进青少年社会心理积极发展。放任型教养方式由于单方面注重满足青少年需求,而缺乏家长对孩子的正确引导与监督,对改善亲子关系并正向影响青少年社会心理发展的效果不如权威型。只重视“要求”而忽视“回应”的专制型教养方式容易引起亲子冲突,并使青少年削减对家长的信任与依赖,不利于其社会心理健康发展。

第三,家庭教养方式对青少年社会心理发展的影响存在异质性。权威型教养方式对全阶段青少年社会心理发展起积极作用,专制型教养方式抑制全阶段青少年社会心理健康发展。按性别、户籍性质和年龄段分样本研究,权威型教养方式对女孩、乡村、10~12岁青少年社会心理发展效果更佳,专制型教养方式对男性、10~12岁青少年的负面效果更明显;放任型教养方式对女孩社会心理发展不产生影响。

根据结论主要提供以下启示:

第一,权威型教养方式是家长在设定清晰规则和界限的基础上,给予孩子足够的温暖与情感支持,其平衡了“要求”与“回应”两个维度的需求,能够促进青少年社会心理发展,增强其自我效能感和尽责性,减少问题行为的发生,降低抑郁情绪的产生。相较于一味给孩子施加压力的专制型教养方式、忽略提供引导和监督重要性的放任型教养方式和忽视型教养方式,权威型教养方式更有助于青少年社会心理积极发展。

第二,建立和谐的亲子关系有利于促进青少年社会心理积极发展。家长应通过陪伴、互动和交流建立亲子间信任桥梁,通过有效倾听孩子需求、利用合理的表达方式给予孩子足够的爱与安全感、共同参与如绘画、烹饪、户外活动等亲子活动来提升亲子沟通技巧。减少亲子冲突、增加亲子沟通频率有利于青少年尽责性、自我效能感和情绪管理等方面能力的培养。

第三,家长应以身作则,树立正确的家教观、育儿观和成才观,密切关注孩子的情绪变化和生活习惯改变;应设定明确的教育期望和行为界限;[38]应尊重孩子的性格特征,根据孩子的个体特点和家庭环境综合考虑适合自家孩子的教养方式;家长需不断学习新的育儿技巧,接受先进的育儿理念,顺应时代背景适当调整教养策略满足孩子的成长需求,从而促进孩子全面发展。[39]

第四,政府、社会、学校和家庭等多方面力量应共同满足青少年的心理需求,多部门联合、医教体融合、家校社协同,共同促进青少年社会心理积极发展。如参与主题为角色互换的家校社共育活动,通过体验彼此生活和学习环境,不仅能够增强家长与青少年间的沟通技巧,还能使青少年理解为人父母的不易,从而促进家庭和谐、为青少年的健康成长提供有效保障。

第五,青少年应通过多种途径学习和实践自我管理,积极调节情绪,并在遇到挫折时勇于寻求帮助。接受家庭和学校的关心与帮助,及时进行心理咨询与治疗,通过接受持续情感支持以及社区环境干预减少亲子间误会与冲突、缓解学业压力引起的负面情绪等困境,帮助青少年保持良好的心态,逐步养成健康管理的能力,为未来的生活奠定坚实的基础。

【参考文献】

[1]贺丹.高度重视人口家庭双重变迁提升家庭发展能力[J].人口与健康,2024(3):6-7.

[2]汤秋芬,张贵生.家庭状况对青少年发展的影响:同胞的调节作用[J].人口与发展,2024(3):88-101.

[3]杨雪,魏雅鑫.中国家庭教育期望的代际偏差与青少年发展[J].人口学刊,2024(1):53-66.

[4]BaumrindD.ChildCarePracticesAntecedingThreePatternsofPreschoolBehavior[J].GeneticPsychologyMonographs,1967,75(1):43-88.

[5]朱晓文,王凯丽,任围.家庭教育的力量:父母教养方式如何影响校园欺凌[J].中国青年研究,2023(3):108-116.

[6]李雅楠,朱志胜.收入不平等与家庭教养方式选择:事实与机制[J].中国青年研究,2022(2):44-52.

[7]ArrindellW,etal.TheDevelopmentofaShortFormoftheEMBU:ItsAppraisalwithStudentsinGreece,Guatemala,HungaryandItaly[J].PersonalityandIndividualDifferences,1999,27(4):613-628.

[8]蒋奖.父母教养方式与青少年行为问题关系的研究[J].健康心理学杂志,2004(1):72-74.

[9]RCooper,CBoyko,RCodinhoto.State-of-ScienceReview:SR-DR2theEffectofthePhysicalEnvironmentonMentalWellbeing[M].WileyBlackwell,2010:3-20.

[10]ESHuebner,JLSeligson,RFValois,SMSuldo.AdolescentLifeSatisfaction[J].AppliedPsychology,2008(57):112-126.

[11]MoksnesUnniK,EspnesGeirA.Self-EsteemandLifeSatisfactioninAdolescents-GenderandAgeasPotentialModerators[J].QualityofLifeResearch,2013(22):2921-2928.

[12]MaríadelCarmenPérez-Fuentes,MaríadelMarMoleroJurado,etal.ParentingPractices,LifeSatisfaction,andtheRoleofSelf-EsteeminAdolescents[J].InternationalJournalofEnvironmentalResearchandPublicHealth,2019,16(20):4045.

[13]和红,王攀,闫辰聿.家庭健康促进视角下青少年抑郁的代际传递研究:基于CFPS2018的实证分析[J].中国卫生政策研究,2022(7):45-57.

[14]赵如婧.家庭社会经济地位、父母养育观念何以影响其教养方式的选择?——基于CFPS数据的实证分析[J].教育经济评论,2024(4):90-111.

[15]谢佳琼,陈科.父母教养方式对大学新生不良适应行为的影响[J].青年研究,2021(5):65-77.

[16]丁文.家庭学[M].济南:山东人民出版社,1997:284.

[17]邓伟志,徐新,等.家庭社会学导论[M].上海:上海大学出版社,2020:18-112.

[18]张文霞,朱冬亮.家庭社会工作[M].北京:社会科学文献出版社,2005:108.

[19]杜可鑫.家庭环境对青少年心理健康的影响综述[J].社会科学前沿,2023(8):4733-4739.

[20]KSingh,PGBickley,PTrivette,etal.TheEffectsofFourComponentsofParentalInvolvementonEighth-GradeStudentAchievement:StructuralAnalysisofNELS-88Data[J].SchoolPsychologyReview,1995,24(2):299-317.

[21]柳建坤,何晓斌,张云亮.体育锻炼、亲子关系与青少年心理健康:来自中国教育追踪调查的证据[J].中国青年研究,2021(5):103-112.

[22]TrongDamVuAnh,DoHaNgoc,ThiVuThaoBich,etal.AssociationsbetweenParent-ChildRelationship,Self-Esteem,andResiliencewithLifeSatisfactionandMentalWellbeingofAdolescents[J].FrontiersinPublicHealth,2023(11):1012337.

[23]李安琪,吴瑞君.母亲教育水平、婚姻教育匹配与子女非认知能力[J].北京社会科学,2021(10):120-128.

[24]周威,刘杰.体育锻炼对青少年非认知能力的影响、差异及路径分析[J].中国青年研究,2022(10):21-29.

[25]PaulRAmato.TheConsequencesofDivorceforAdultsandChildren:AnUpdate[J].DrustvenaIstrazivanja,2014,23(1):5-24.

[26]陆温婷.亲子关系对流动家庭儿童非认知能力的影响研究:基于CEPS基线数据的实证调查[J].青少年研究与实践,2022(4):97-108.

[27]李根丽,尤亮.非认知能力对非正规就业者工资收入的影响[J].财经研究,2022(3):124-138.

[28]韩雷,钟静芙.独生子女身份对非认知能力的影响:父母参与、家庭内部分工与子女尽责性特质[J].中国经济问题,2023(1):123-136.

[29]GaoQF,SunRM,FuE,JiaG.Parent-ChildRelationshipandSmartphoneUseDisorderamongChineseAdolescents:TheMediatingRoleofQualityofLifeandtheModeratingRoleofEducationalLevel[J].AddictiveBehaviors,2020(101):106065.

[30]杨晓冬,李怡静,魏然.亲子间的手机博弈:家庭关系对青少年心理健康的影响研究[J].全球传媒学刊,2022(3):35-57.

[31]周丹,李五荣,方劲平.非认知能力、社会包容度与农民工就业质量[J].西部论坛,2022(2):47-62.

[32]McCobyEE.SocializationintheContextoftheFamily:Parent-ChildInteraction[J].HandbookofChildPsychology,1983(4):1-101.

[33]张皓辰,秦雪征.父母的教养方式对青少年人力资本形成的影响[J].财经研究,2019(2):46-58.

[34]梁文艳,周晔馨.为何巾帼胜须眉?非认知能力与大学生在校表现的性别差距[J].经济学报,2023(1):344-374.

[35]郑筱婷,陆小慧.有兄弟对女性是好消息吗?——家庭人力资本投资中的性别歧视研究[J].经济学(季刊),2018(1):277-298.

[36]周春芳,苏群,常雪.留守经历对农村儿童非认知能力发展的影响效应与作用机理[J].南方人口,2023(38):52-63.

[37]杨娟,赵心慧.父母养育投入与子女人力资本的动态形成:基于CES生产函数的新发现[J].教育研究,2023(7):111-124.

[38]黄超.家长教养方式的阶层差异及其对子女非认知能力的影响[J].社会,2018(6):216-240.

[39]向蓉,雷万鹏.家庭教养方式如何影响儿童问题行为?[J].教育与经济,2021(5):49-57.

[责任编辑韩淞宇]

FamilyParentingStyles,Parent-ChildRelationships

andAdolescentPsychosocialDevelopment

YANGXueA,SONGJiayinB

(A.NortheastAsianResearchCenter,JilinUniversity,ChangchunJilin,130012,China;

B.NortheastAsianStudiesCollege,JilinUniversity,ChangchunJilin,130012,China)

Abstract:Thehigh-qualitydevelopmentofadolescentsisfoundationaltotheoverallhigh-qualitydevelopmentofthepopulation.Enhancingadolescenthealthservesasacriticalmeasuretosupportthisgoal,withsocialandpsychologicalwell-being,asanessentialaspectofhealth,warrantingparticularattention.Families,astheprimaryenvironmentforadolescentsocialization,playapivotalroleinshapingtheirsocialandpsychologicaldevelopment,withparentingstylesbeingakeydeterminant.Usingdatafromthe2020ChinaFamilyPanelStudies(CFPS),thisstudyconductsanempiricalanalysisoftheeffectsofvariousparentingstylesonadolescents'socialandpsychologicaldevelopmentandinvestigatesthemediatingroleofparent-childrelationships.Therobustnessofthefindingsisverifiedthroughpropensityscorematchingandsubstitutionofcoreexplanatoryvariables,whilethestabilityofthemediatingmechanismsistestedusingtheBootstrapmethod.Theresultsdemonstratethatparentingstylessignificantlyaffectadolescents'socialandpsychologicaldevelopment.Comparedwithneglectfulparenting,authoritativeparentingpromotespositivedevelopmentinadolescents'self-efficacy,conscientiousness,agreeableness,extraversion,openness,emotionalstability,andsenseofgroupbelonging.Authoritativeparentingalsooutperformspermissiveparentinginfosteringthesetraits.Conversely,authoritarianparentingisdetrimentaltoadolescents'socialandpsychologicaldevelopment.Parentingstylesinfluenceadolescents'socialandpsychologicalwell-beingindirectlythroughtheirimpactonparent-childrelationships.Authoritativeparentingreducesthefrequencyofparent-childconflict,increasesadolescents'trustinanddependenceontheirparents,andenhancestheirsocialandpsychologicaldevelopment.However,thecapacityofpermissiveparentingtoimproveparent-childrelationshipsandfosteradolescents'socialandpsychologicalwell-beingislesseffectivethanthatofauthoritativeparenting.Incontrast,authoritarianparentingstylesoftenleadtoincreasedparent-childconflicts,diminishedtrustanddependenceonparents,andhinderedsocialandpsychologicalhealth.Subgroupanalysisrevealsthatauthoritativeparentinghasthemostpronouncedpositiveeffectsonthesocialandpsychologicaldevelopmentofgirls,ruraladolescents,andthoseaged10-12years.Authoritarianparentinghasaparticularlynegativeimpactonadolescentsaged10-12years,whilepermissiveparentingdemonstratesstrongerpositiveeffectsonboys'socialandpsychologicaldevelopment.Thesefindingshighlightthecriticalroleofselectingappropriateparentingstylesandestablishinghigh-qualityparent-childrelationshipsinpromotingthesocialandpsychologicalhealthofadolescents.Therefore,parentsshouldestablishcorrectviewoffamilyeducationandparenting,buildabridgeoftrustbetweenparentsandchildrenthroughcompanionship,interaction,andcommunication,andsetcleareducationalexpectationsandbehavioralboundaries.Theyneedtocontinuouslylearnnewparentingskills,embraceadvancedparentingphilosophy,andadjustparentingstrategiesappropriatelytomeetthegrowthneedsoftheirchildreninlinewithcontemporarycontexts.Theyshouldalsoconsidersuitableparentingmethodsfortheirchildrenbasedontheindividualcharacteristicsoftheirchildrenandfamilyenvironment,therebypromotingtheirchildren'sholisticdevelopment.Multi-departmentcollaboration,integrationofmedical,educational,andsportsresources,aswellascooperationbetweenhome,school,andsocietyareessentialtojointlypromotethepositivedevelopmentofadolescents'psychosocialwell-being.

KeyWords:Adolescents,ParentingStyles,Parent-ChildRelationships,PsychosocialDevelopment