新课程背景下量感素养的内涵、教学价值及培养策略

2025-01-22兰赠连

摘要:“量感”是《义务教育数学课程标准(2022年版)》提出的核心词汇,与数感同是数学核心素养的重要组成部分。学生建立量感时需要有工具,需要经历量的过程,这两个内容是培养学生量感素养必不可少的支撑。在小学数学教学中,教师要厘清量感素养的内涵,明晰量感素养的教学价值并积极探索量感素养的培养策略。

关键词:新课程;量感素养;内涵;价值;策略

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下通称“新课标”)在原有“数感”这个核心词的基础上,增加了“量感”一词。为此,数感、量感皆成为数学学科核心素养的重要方面。量感是相对于数感来说的。通常所说的“数量”,既包括数,也包括量。为什么已有数感,还要增加量感?量感与数感有什么联系与区别?培养学生的量感具有哪些现实意义?培养学生的量感应以哪些教学内容为载体?在教学中,教师应该如何培养学生的量感?面对诸如此类的问题,教师应深入思考和实践。

一、量感素养的内涵

最近,笔者在教研活动中发现,教师对“量感”中“量”的读法,产生了两种意见。一种意见认为读“量(liáng)”,理由是量感是对通过度量得到结果的感觉,是基于动词“量(liáng)”;另一种意见认为读“量(liàng)”,他们从度量衡的产生来解释,理由是根据《现代汉语词典》(第七版)的解释,度是计量长短用的器具,量是测定计算容积的器皿,衡是测量物体轻重的工具,是基于名词量的意义“测定计算容积的器皿”。两种读音,两种理由,皆有道理,反映了建立量感的两个必不可少的方面:一是要有工具,二是要经历量的过程。为什么已有数感,还要增加量感?单纯从理论上解释,教师很难理解。因此,笔者用下面的例子给予说明。比如,看到5,学生说“1只手有5个手指”“在图书室借书时排第5”,这反映的是学生的数感,这里的“5”分别表示个数和顺序,不借助度量工具而是通过数(shǔ)得出来的结果;学生说“我的中指长约5厘米”“妈妈买了5千克苹果”,这些反映的是学生的量感。其中的“5厘米”“5千克”是分别借助工具尺子量、秤称出来的,后面的单位“厘米”“千克”是不可以去掉的,去掉就无法准确表示了。“1只手有5个手指”“在图书室借书时排第5”中的“5”还可以指代“小狗叼走了5根骨头”“打流感疫苗时排第5”,其数值的大小是不会变化的;这与“中指长约5厘米”“5千克苹果”在学生头脑中形成的表象截然不同,可以说是风马牛不相及。量感相对于数感,更强调与生活相联系,让学生在生活中学数学,使数学生活化。所以,数感和量感分别界定不同类型的度量,并行不悖。这也就是为什么已有数感,新课标还要增加量感的根本原因。

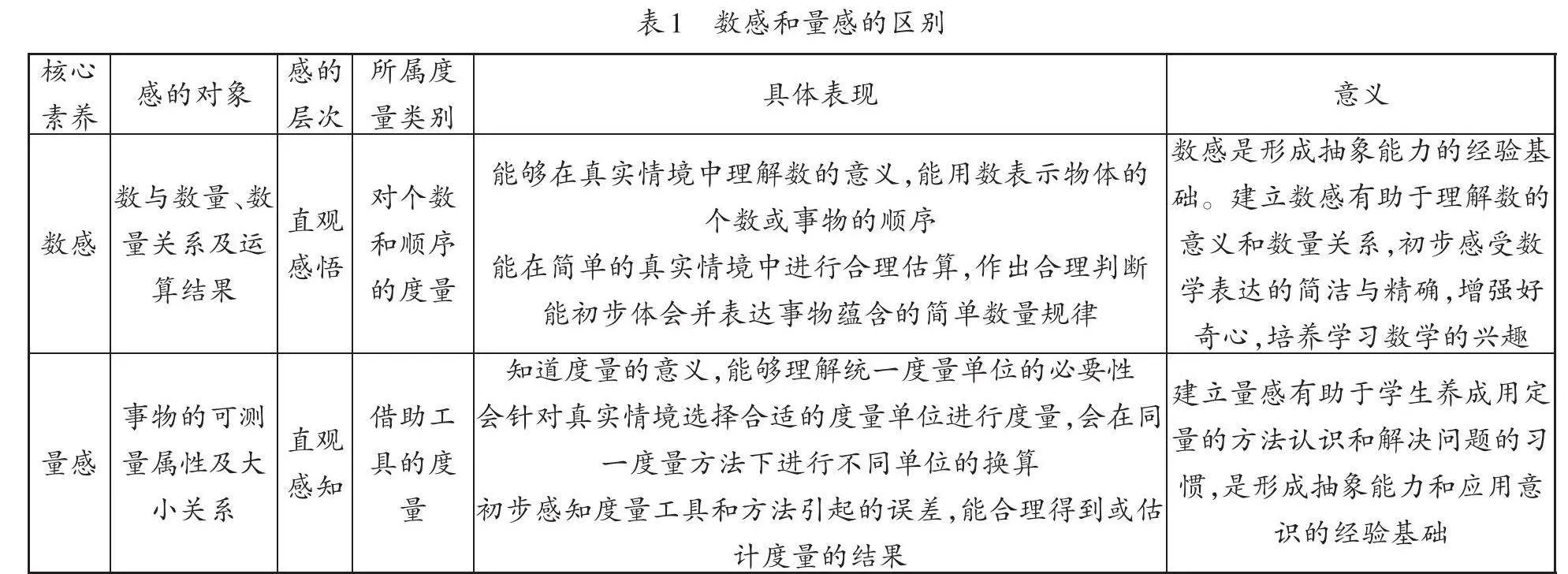

新课标分别从定义、具体内容、作用三个方面具体界定了数感、量感的内涵。数感与量感的区别具体表现在感的对象、感的层次、所属度量类别、具体表现及意义等五个方面(见表1)。就感的对象而言,数感的对象主要是指数与数量、数量关系及运算结果,量感的对象主要是事物的可测量属性及大小关系;就感的层次来说,数感是直观感悟,量感是直观感知,“悟”与“知”,一字之差,层次、意义不同。感悟,指有所感触而领悟;感知,指客观事物通过感觉器官在人脑中的直接反映,注意是要有“感觉器官”的参与。由此而知,数感比量感更抽象;而量感更强调直观,强调感觉器官在建立量感时的参与。数感和量感属于两个不同的度量类别。数感是对个数和顺序度量结果的直观感悟,其结果只要通过数(shǔ)就能得到;量感是对借助工具度量结果的直观感知,依赖于各种度量工具,并结合数(shǔ)才能得到。从具体表现来看,数感包括三个方面:一是能够在真实情境中理解数的意义,能用数表示物体的个数或事物的顺序;二是能在简单的真实情境中进行合理估算,作出合理判断;三是能初步体会并表达事物蕴含的简单数量规律。量感也包括三个方面:一是知道度量的意义,能够理解统一度量单位的必要性;二是会针对真实情境选择合适的度量单位进行度量,会在同一度量方法下进行不同单位的换算;三是初步感知度量工具和方法引起的误差,能合理得到或估计度量的结果。数感和量感的意义也不同。数感是形成抽象能力的经验基础。建立数感有助于学生理解数的意义和数量关系,初步感受数学表达的简洁与精确,增强好奇心,培养学习数学的兴趣。建立量感有助于学生养成用定量的方法认识和解决问题的习惯,是形成抽象能力和应用意识的经验基础。

虽然量感与数感存在着诸多方面的不同,但它们之间的联系也是显而易见的。一方面,从数感的对象之一“数与数量”可知,数感也界定数量,只是这里的数量,其单位名称可以去掉而已;另一方面,量感中的数量离不开数(shù),也离不开数(shǔ),因此说量感离不开数感,要以数感为基础,同时也促进数感的发展,量感与数感密不可分。

二、发展学生量感素养的教学价值

新课标从理论层面阐述了让学生建立量感的意义。其实,教师还可以从现实的角度来思考发展学生量感素养的意义。比如,以一个普通的数“24”为例,从数感视角分析,如果学生知道它是由2个十和4个一组成的数,由数字“2”“4”依据十进制计数法的位值制得到;并会将其看成诸如“19+5”“36-12”“4×6”“72÷3”等算式的结果,说明其数感较强。但当“24”后面跟上具体的单位名称,像“米”“平方米”或其他,就进入量感的范畴。这时,学生要凭借想象将“24米”“24平方米”或其他有关“24”的数量与具体的图形或某物数量的多少联系起来,往往会产生困难。原因在于,得到“24米”“24平方米”或其他有关“24”的数量,各自使用的度量工具和方法,以及采用的标准大相径庭,且在学生头脑中形成的表象也截然不同。而学生在日常生活中所碰到的更多的是带有单位名称的数量。且对某类量的量感,包括对这类量一系列具有内在关联的若干个单位名称的感知,如关于对长度的量感,包括对毫米、厘米、分米、米、千米等的感知。在“24”后面跟上单位名称,使之变得更具体、可感、可亲,带有灵动的生活气息。同样是“24”,在量感领域,如“长方形的周长24米”与“长方形的面积24平方米”,其在数感角度的“24”所具有的属性,如以“个”“十”作为计数单位,“2”“4”分别表示“2个十”“4个一”的意义依然不变,但同时叠加了如分别以“米”“平方米”作度量单位的特点。由此可见,数因所带的单位名称不同,所赋予的生活的丰富性有天壤之别,量感的对象比数感的对象更富生活韵味,发展学生的量感素养更具有现实意义。

三、学生量感素养的培养策略

在人教版小学数学教材中,量感的对象,即借助工具的度量。在“数与代数”领域,量感的对象包括人民币、时间、质量;在“图形与几何”领域,量感的对象包括长度、面积、角度、体积(容积)等。由此可知,小学阶段,量感包括人民币的量感、时间感、质量感、长度感、面积感、角度感、体积(容积)感。在“图形与几何”领域,长度、面积、角度、体积(容积)有具体的可观察、可触摸、可感知的实物工具,如尺子(不同长度的线段)、面积单位(不同大小的正方形)、量角器(不同大小的角)、体积单位(不同大小的正方体)、量杯可以度量,学生对它们的量感的建立相对于在“数与代数”领域的人民币、时间、质量的量感来说,会来得容易一些。

在“数与代数”领域的人民币、时间、质量,各有特殊性。对于人民币,有的教师认为其没有具体的度量工具,不应将其归入量感对象的范畴。笔者认为,首先,人民币的单位属于常用的量。其次,人民币的单位虽然类似于不借助度量工具的表示个数和顺序的度量,通过数(shǔ)就能得到结果,且其进率采用的也是十进制。但是,人民币的单位具有一系列隐含内在关联的单位,即分、角、元,其度量工具就是分、角、元,10个1分是1角,10个1角是1元,10个1元是10元……所以应将其归入量感的范畴。人教版小学数学教材将“认识人民币”安排在一年级下册,对一年级的学生来说,“认识人民币”中的换算及简单的计算,难点在于没有足够的生活经验。尤其是现在处于电子支付时代,现金支付的机会少之又少,导致部分一年级学生对人民币的换算及简单的计算格外困难,相应量感的建立也面临着重重困难。但是,随着学生年龄的增长、年级的升高,他们对人民币相关知识认识的困难会自然消解,相应的量感也会得到增强。最后,教师除了教学之外,还要有“静待花开”的耐心,容许学生延迟达到该量感的相应水平。时间的特殊性在于对秒、分钟、时来说,其虽有物性的钟表,但是钟表是用来承载度量工具的物体,钟表本身却不是度量工具,其度量工具是秒、分钟、时。而更大的时间单位如日、月、年等则没有物化的、承载度量工具的载体,而且其度量的过程都很漫长。况且,时间与人的心情、年龄及主观感觉等有极大的相关性,呈现出相对性,如“度日如年”说的是时间慢,“时间如白驹过隙”说的是时间快,导致学生对时间量感的建立具有相当大的难度。质量虽然有显性的、物化的度量工具,由秤来度量,但离开了秤,因不同物质的密度不同、大小不同、形状不同,可谓千差万别,如果没有足够的生活经验,谁都难以对某个物体的质量作出较为准确的估量,尤其是对小学生来说,则更为困难。最典型的,如1千克棉花与1千克铁谁轻谁重的问题,总有学生难以得出正确的结论。但是不管是时间还是质量,学生相应的量感一般都会随着年岁的增长而得到加强。

在小学阶段,学生的量感发展是多方面的。学生对在“数与代数”领域的人民币、时间、质量,因其本身度量工具的特殊性或物品的丰富性,导致相应量感的发展难度大于在“图形与几何”领域的长度、面积、角度、体积(容积)等方面量感的发展,且更依赖于生活经验。此时教师需要付出更多的耐心等待学生。

从上述对小学数学中学生各种量感素养发展的难度分析可知,学生各种量感的发展具有不同的现实难度,不是轻而易举可以达成的。笔者认为,教师要从以下三个方面发展学生的各种量感。

一是重视建立度量标准。所谓度量标准,就是指1个单位量的多少,如1秒、1分钟、1时各有多久,1克、1千克、1吨各有多重,1毫米、1厘米、1分米、1米、1千米各有多长……要引导学生运用默数、量一量、摸一摸、借物参照等方法,在实践中建构对这些度量标准的表象。学生只有具备对度量标准的正确表象,才有可能用这些标准去度量、预估更大的量。

二是注重亲历度量过程。学生量感的发展,如果仅靠教师直接告诉,没有亲身经历,就如同纸上谈兵,是没有办法达成的。学生只有亲身经历各种度量过程,才能在脑中留下深刻的印记,达到事半功倍的效果。比如,教师让学生先量出数学书的厚度,再数出纸张的张数,用厚度除以张数得出一张纸的厚度,形成对一张纸厚度的感知;用1平方分米的小正方形度量课桌面的面积,形成对课桌面大小的感知;称一称苹果的质量,对1千克苹果因个头大小不同、个数不同形成具体的感知……

三是巧用比较甄别不同量。比较是发展量感的一种有效方法。比较的层次至少有两种,一种是不同种类量之间的比较,如长度、面积与体积(容积)间的比较,涉及学生对每种量本质的把握。长度(一维图形)是包含多少个长度单位,面积(二维图形)是包含面积单位的个数,体积(容积)(三维图形)是包含体积(容积)单位的个数。通过比较,学生容易区分长度、面积与体积(容积)之间的不同,从而分别发展对长度、面积、体积(容积)不同的量感。另一种是对同类量不同物质间的比较。这种比较最典型的例子莫过于质量。就拿前面已经提到的1千克棉花与1千克铁的比较,1千克棉花一大袋,1千克铁一小坨。经过这样的比较,学生才会理解,质量的多少跟物质本身的特性有极大的关系,一定要具体物体具体分析。

四是去“陌生化”。有一些涉及生活中某种具体事物的量,由于学生对该事物不熟悉或对该量是如何形成的一无所知,导致其量感的发展受阻。比如,一位教师在执教三年级“毫米的认识”一课时,当学生认识毫米及毫米与厘米之间的进率后,让学生完成“在()里填上合适的单位”的填空题,其中一道是“图钉长6()”,在全班51人中,有19人填的是“厘米”,错误率约37%;另一道是“某市去年九月份的降雨量是109()”,有13人填的是长度单位“厘米”或质量单位“千克”“吨”,错误率约25%。课后访谈得知,“图钉长6()”这道题目,填“厘米”的学生,他们没有看到过图钉,图钉具体长什么样子不知道;即使是填“毫米”的,其中也有一部分学生不是真的根据图钉的真实长度来填的,而是根据今天的课题“毫米的认识”,牵强附会地填“毫米”。而“某市去年九月份的降雨量是109()”这道题目,学生表示不知道降雨量是怎么测量的;其中,填“千克”“吨”的学生则表示,因为题目要求是“填上合适的单位”,并没有说要填长度单位。为此,教师在教学中要多进行跨学科关联,扩大学生的视野。当碰到涉及某种事物的量时,如果学生对该事物很陌生,或者对该量是如何度量的并不明白,如类似于降雨量和降雪量时,教师就要想办法消除学生对该事物或者该量度量方法的“陌生化”,促进其对某种具体事物量感的形成和发展。

参考文献:

[1]方玲玲,潘红霞.落实全过程经历,多维融通发展数感、量感:江西省第十五届深化小学数学课堂教学改革观摩研讨活动综述[J].小学数学教育,2024(19).

[2]裴云姣.核心素养视域下量感的理解及培养路径探究[J].江西教育,2024(34).

(责任编辑:杨强)